我们比苏联知识分子少了什么

张杰

知识分子的宿命里,似乎总免不了政治权力的压迫和戕害。

但当我们回望历史,一观中共建政后知识分子的盲从和软弱时,还是忍不住要不断追问,中华自古以来的文人风骨,已经彻底遗失了吗?尤其是当我们对照处于相似政治环境下的苏联文学史或者思想史时,这种疑问便越发强烈。

苏联文学的不朽作品几乎都不是为发表而写作——这是一个不难发现的惊人现象。许多作家在写作时就明白,这些作品很可能在生前无法面世,非但不能出版,书稿一旦被查获,里面的每一个字、每一句话都有可能为自己招来杀身之祸。但执拗的苏联文人始终保存着超凡的意志,即便“与牺牲、苦难、监狱和苦役相伴而行”,仍敢于用笔杆子挑战独裁者的无上权威。我们不禁惊叹,是什么构筑了他们的精神圣殿,我们的知识分子与北国的大师们相比究竟少了什么?

黑暗的时代,群星璀璨

十月革命后不久以“参与反革命阴谋活动”被处决的诗人古米廖夫,在论到写作时有一句名言:“不应该在‘可能的时候写作,而应该在‘必须的时候写作。‘可能这个词应该在诗歌研究里一笔勾销。”这大致可以反映苏联知识分子在血雨腥风的年代里对写作的态度。他们的文字,不是向谁交心,也非是为了个人爱好,他们写作是因为他们身后千百万人的故事、命运等待着他们书写,逼迫他们发声。

而对面的高墙,是以改造和驯服知识分子为既定方针的庞大体制。托洛茨基说,我们这个体制说的是不劳动者不得食,而真正体现的是不服从者不得食,在政府是唯一雇主的国家里,反叛就等于饿死。

由于知识分子的独立见解和精神创造性决定了他们是最难整齐划一的阶层,而且由于并不直接从事体力劳动产生物质产品,在阶级划分中注定会成为有罪的阶级,要经过一次次的改造运动,要在群众运动中经过一次次自尊心彻底扫地的检讨和“过关”,最后变成“提线木偶式”的螺丝钉和砖头。每次政治运动拿不驯服的知识分子开刀祭旗就在所难免了。于是,因文字、言论、思想获罪者比比皆是。尽管在斯大林时代,也有不少如高尔基般被招安、充当统治工具者,但放眼文艺界,始终不乏“富贵不能淫、威武不能屈”的读书人,甚至可谓群星璀璨。

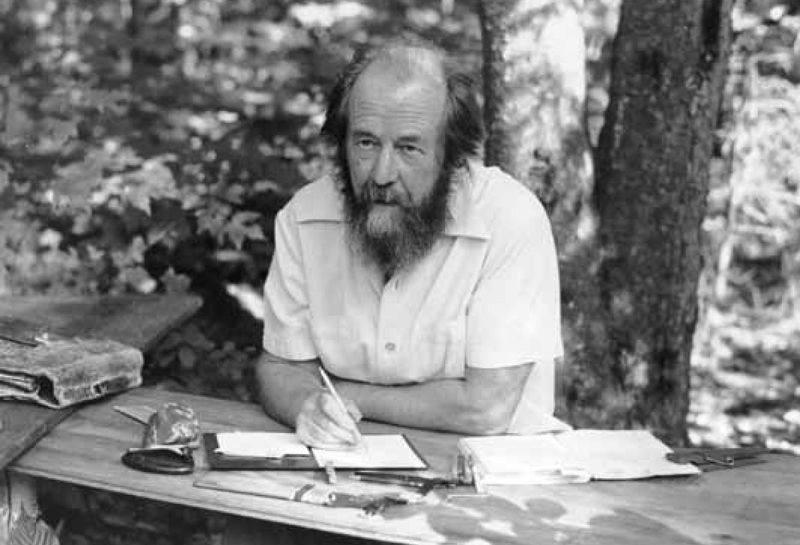

被称为“俄罗斯的良心”的索尔仁尼琴,“一个人用一支笔战胜了一个超级大国的极权制度”。他先是因对斯大林有不敬之词,入狱八年,接着又遭到流放。回国后不久发表苏联文学中第一部描写斯大林时代劳改营的作品。1967年他在苏联作家代表大会上散发公开信,要求“取消对文艺创作的一切公开的和秘密的检查”。与此同时,他笔耕不辍。1973年,《古拉格群岛》的微缩手稿流传到巴黎,法国率先出版了第一卷,这座穷十年之功打造成的“人类尊严的纪念碑”得以面世。索尔仁尼琴因此被判叛国罪,遭驱逐出境,流亡异国20年。

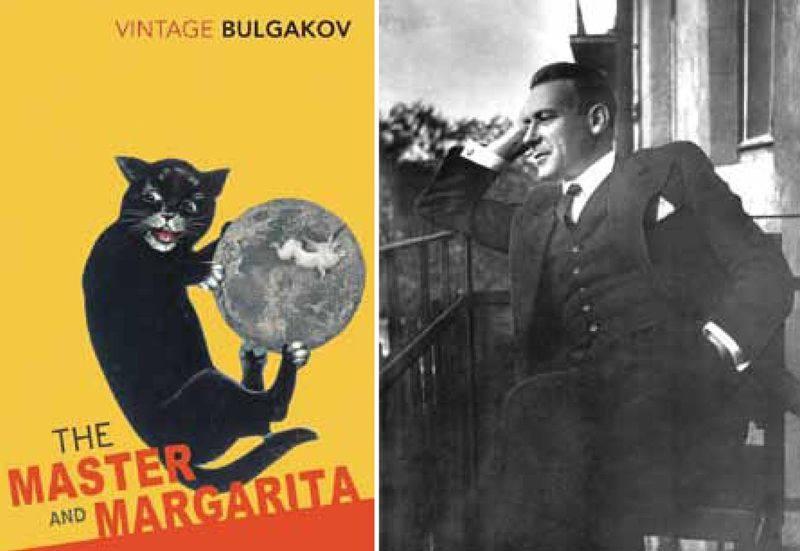

布尔加科夫也是敢于对抗苏联体制的典型。除了一两部早期戏剧作品得以发表外,他几乎终生被禁,等待他的只是“贫穷、流落街头和死亡。”即便如此,他仍敢于同斯大林直接叫板。1930年3月,他给斯大林等七位领导人分别发出长信,断然拒绝“保证今后做一名忠实于共产主义思想的同路人作家”,他声言那“不过是一种龌龊而天真的政治丑剧”。他笔锋直指审查机构,“培养着奴隶,培养着歌功颂德之徒和战战兢兢、奴颜婢膝的仆从”。次年,他还在发给斯大林的信中直言不讳地说:“在苏联俄罗斯文学的广阔原野上,我是唯一的一只文学之狼。有人劝我在狼皮上涂点颜色,这是个愚不可及的劝告。涂上颜色的狼也罢,剃了毛的狼也罢,怎么也像不了一只哈巴狗。”在布尔加科夫生命的最后十年,他写作了十九部作品,包括引起轰动的长篇小说《大师和玛格丽特》。其实,只要他肯按照当局的意思做出修改,有三部作品是有望演出或出版的,但都被他拒绝,就连斯大林提出的修改意见,也被他置之不理。

在斯大林统治的残酷岁月里,苏联出现了如阿赫玛托娃、左琴科、曼德尔施塔姆、利季娅、爱伦堡、布尔加科夫等一大批经典作家;产生了帕斯捷尔纳克、肖洛霍夫、索尔仁尼琴、布罗茨基,加上旧俄时期的蒲宁,共五位诺贝尔文学奖得主;创作出了一大批光耀千秋的不朽之作。

中国文人的集体倒下

泯灭文人的个性是斯大林体制的应有之义,一切照搬苏联的中国在这方面有过之而无不及。但在相似的制度环境中,中国文人却可以说是整体倒下。

经过1950年代的“思想改造”和“整风反右”两场政治运动之后,中国知识分子即“集体失语”,“丧失了独立性、自主性和批判性”,甚至也“冲上阶级斗争的第一线”,相互揭发、举报,乃至陷害。

毛泽东时代的文艺作品几乎完全被政治及政治运动所裹挟,充斥着对阶级敌人的仇恨和对“领袖”的颂扬。利季娅在苏联“大清洗”高潮还没有完全退去时就写作出了反映“大清洗”的小说《索菲娅·彼得罗夫娜》,而当我们经历土改、镇反、反右、大跃进、三年大饥荒、“文化大革命”等运动时,却几乎找不到写于“这里和那时”、拥有直接见证价值的作品。章诒和的《往事并不如烟》、杨继绳的《墓碑》、杨显惠的《夹边沟记事》、《定西孤儿院纪事》都是记录那个时代的佳作,但却无一例外写于“这里和这时”——当下这个政治环境相对宽松的改革开放时代。

简单的“劣根性”显然不足以解释这一切,原因不得不从传统中去寻找。

“知识分子”从定义上原本指的就是一群受过相当教育、对现状持批判态度和反抗精神的人。这个词正是起源于19世纪的俄国。当时的俄国较之西方还很落后,一批身属上流社会,接受西方教育的人对俄国的专制制度产生强烈的疏离感和背叛意识。他们自觉认定自己是社会良心的代言人,将反抗黑暗、暴力,追求真理与自由,对人民深刻的关怀视作是自己的责任,并且无论在何等处境下都不忘记自己的使命。因此,俄国知识分子自一开始就有强烈的自由传统。

另一方面,俄国知识分子所接受的文化传承又具有深刻的东正教渊源,宗教的影响,使俄国知识分子历来有拷问灵魂,追问终极关怀的传统,他们的细胞中因此沉淀着深重的救世精神和强烈的悲悯感。尽管经过共产主义几十年的“无神论”洗礼,许多人心中仍有一个超越的存在。

而在中国,只有士大夫的传统而根本不存在严格意义上的知识分子传统。

自春秋战国以来,位居庶民之上、卿大夫之下的“士人”阶层便拥有入世报国的目标,即孔子所言“学而优则仕”。但那时的士人,多尚有“从道不从君”的道德操守。隋唐开科举之后,士与卿大夫合二为一,统治者以功名利禄吸纳饱读史书经义的文化人,因而也就出现了所谓“士大夫”的称谓和阶层。他们的使命不在于求知,求真理,求灵魂的解放,而在于治国平天下,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

所谓“入世”,就是要进入政府体制,为国家服务,士人宏道的旨归落入为政权谋“势”,因而不可能再有独立和批判的立场。如此一来,“从道不从君”的传统越来越被抛诸脑后,也形成了与俄国或者西方的知识分子传统完全不同的分野。唐代的陈子昂就感叹过“汉魏风骨,晋宋莫传”,后世文人更是附庸风雅者众,抱守风骨者寥寥,骨子里钙质日渐流失,及至完全沦为附庸。

进入二十世纪后,国难纷至,政治混乱,倒是涌现出一批桀骜不驯、耿介狷狂的文人士子来。国民党统治的民国时期也有相当多教授、学者、报人活跃在公共空间,他们或是批判当权的国民党,或是批判割据一方的中共。而当国民党战败,中国政治逐渐统一,那些受国民政府重视的知识精英,多半跟随国民党退出了中国大陆,过去对国民党持批评态度的知识精英则马上与中共合作,向政府投诚。而这批知识精英多半也不存在所谓的失语问题,而是原本就较为认同中共的政治理念,经过思想改造,则更加讲不出批判性的语言来了。知识分子这一原本应该拥有强烈的精神追求和批判意识的群体,在毛泽东时代的语境下,已经沦落为简单的“脑力劳动者”。

杨奎松在他解读1949年前后知识分子的内心世界的著作《忍不住的“关怀”》中说:“对历史和历史中人,最需要的,首先是理解,然后才是评价。”我们身处太平之世,对那时残酷环境不可能感同身受,自然不该对逝去的人有过多要求。但我们也不该有任何辩解,因为他们的作为或不作为就是我们一直延续的传统。