吃有吃相

沈嘉禄

吃相,包括对食物的态度,吃的智慧,吃的形式,还有餐桌上的礼仪。

美食当前,究竟吃什么?往往是从众意识决定一切。一路吃过来,究竟多少食客是有主见的,我不敢说。反正大家是看到什么时兴,就吃什么。

再说对食物的态度。上海人向来节俭,在饮食这档事上也乐于精打细算,所以上海出品的点心,一直做得很精致。家常一路的,早点主打品种大饼油条,同样一丝不苟。在计划经济年代里,上海居然有半两的粮票!因此,外地一直认为上海人点心小,肚量小,气量小,格局也小。

上海人小气吗?非也。上海人在点心上如此计算是有道理的。点心点心,本来就是点点饥的。小巧,精致,体现的是吃的艺术,它不是主食,不是正餐,何必吃到大肚圆圆呢?

上海城隍庙湖心亭茶楼是小而精的样本,为喝茶客人备有各种小点心,怕茶客吃饱起腻,做得格外精巧,豆腐干比邮票还小,茶叶蛋是用鹌鹑蛋为原料的,火腿粽子才拇指那么大,老茶客和老外吃了非常喜欢。

不浪费,不奢侈,惜物惜福,就是对食物最大的尊重。

那么在饮食这档事上,如何表现出城市人的智慧呢?举例说吧,上海人吃面,喜欢加只浇头,浇头烧得好,就成了一招鲜,往往是一家面馆的立身之本。老上海吃浇头面,经济条件好一点的就叫份双浇,一荤一素。也有两荤的,比如熏鱼和红烧羊肉,就叫红两鲜,那是比较奢侈的了。一般老吃客先点一碗浇头面过桥——将浇头与面分开装,再叫一杯热黄酒,以面浇头下酒,酒后再将面吃完,实惠而不失体面。如果尴尬起来,吃不起浇头面,就叫一碗阳春面,老板伙计也一视同仁,热情接待,并问你:硬点还是烂点?重香头还是免香头?宽汤还是紧汤?一碗阳春面就有好几道选择题让你做,真让人如坐春风。

上海人喜欢吃汤团,特别是王家沙的鲜肉汤团,有些会算计的老人就先慢慢吃软糯的汤团皮,将肉馅留下带回家,到中午加两棵菜心,烧碗肉圆菜心汤,把寒素的午餐对付过去了。

以前,上海有些点心店还有一道点心,叫做馄饨面。那是一种非常经济的吃法,二两阳春面,加一两馄饨,既能吃饱,又模拟了浇头面。这种吃法后来传到香港,为务实的港人所欢迎,现在香港的夜排档还有供应。在饮食方面,上海有许多体贴人、照顾人的品种,这是上海让去外地工作学习的上海人特别怀念的地方。

再比如在饭店吃饭,盆底还剩一些菜脚和汤汁,服务员就会建议:加半块豆腐或青菜心再回烧一下?

上海人招待亲朋好友很少有铺张浪费的,合乎礼仪才是最重要的。排场太大,客人也受不了,比如鱼翅鲍鱼燕窝雪蛤大闸蟹排了队上,客人会觉得主人在有意斗富,吃在嘴里梗在心里。

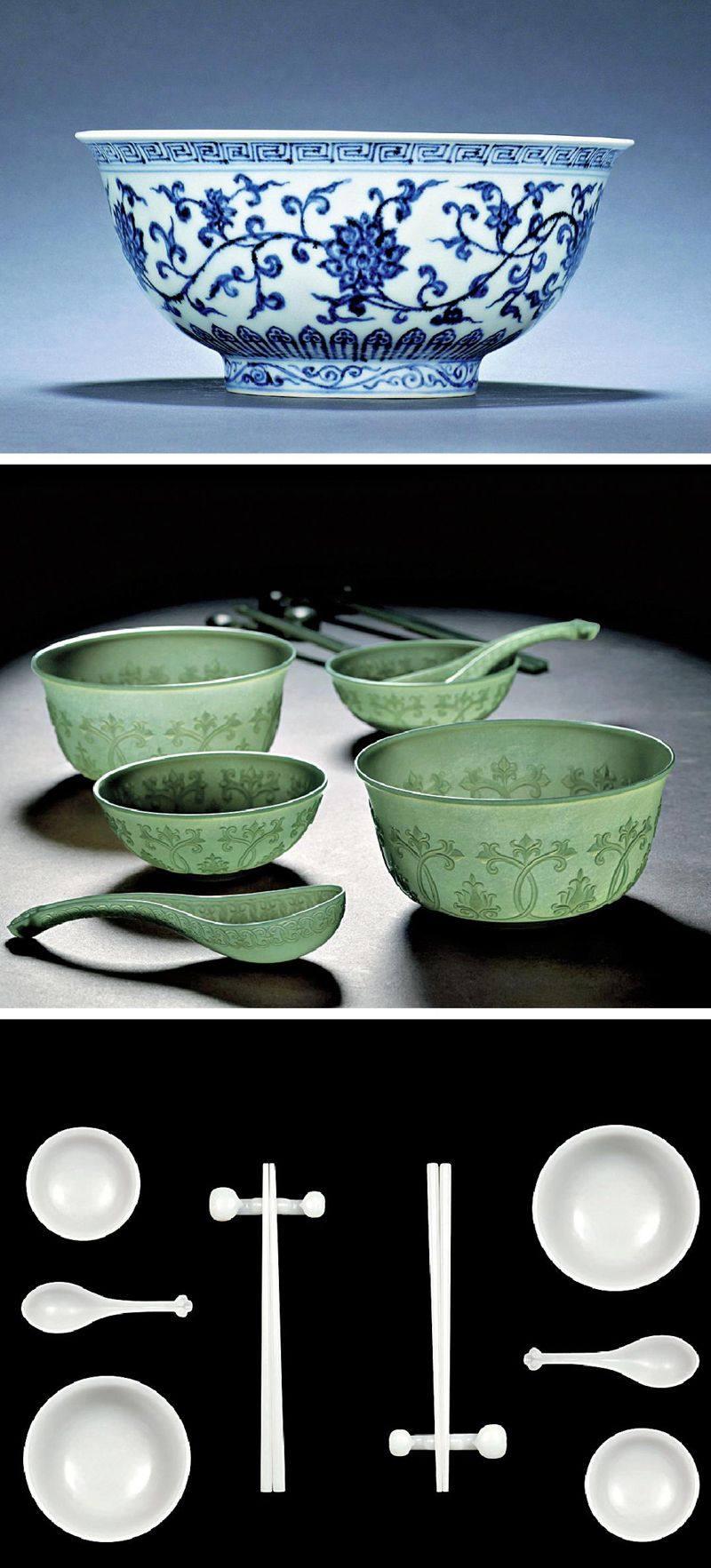

以前在上海比较讲究的家庭,吃饭是全家团聚、增强家族认同感和维系感情的时候,也是议事的良机。客堂中央置一张结结实实的八仙桌,长辈坐北朝南,小孩子随意坐,祖父祖母最心疼的小孙子享有特权,坐在他们身边。餐具也有所区分,比如在我家,祖父有专用的象牙筷,祖母则有专用的系着链子的银筷,其他成员就乌木筷或红木筷,我则有一双专用的漆木筷,筷头尖尖,筷杆上画了花鸟,很好玩。这些细节都体现了敬老爱幼的传统。

菜上来了,最好的菜摆在长辈面前。老人不动筷,其他人是不能开吃的。吃饭时不要说话,嘴巴里不能发出粗鄙的咀嚼声,筷头不能在菜碗上游移,也不能一手执筷一手执匙,饭粒掉下得马上拾起来送进嘴里,这些都是老规矩。我家还有几只高脚碗,通常是节日里专门盛好菜的,隆重地放在其他盆子中间的,有点鹤立鸡群,这样大家都能搛到。我家还有一把粉彩的倒流壶,是专门给祖父盛黄酒的,从壶底一个口中灌酒,但不能多灌,超过警戒线,酒就会从倒流口里一泻而净,这个壶在提醒人们不能贪杯,有养生的作用。家里还有几个温酒器,盖罐形状,中间可放一个小酒杯,壶中注热水,这样祖父在冬天也能喝到热酒了。

现在城市居住格局有所改变,八仙桌退出了历史舞台,西式的长桌更受大家欢迎。但许多人不知道,长桌是适应西餐分食制的,在设家宴的时候,男女主人分坐在两端,以便照顾客人。中餐的合餐制其实不适宜用长桌。现在还有中式的长桌,似乎是八仙桌的拉长版,中西合璧的思路,那么两头宜放官帽椅,两旁宜放没有扶手的灯挂椅,有人不懂这个道理,一律放官帽椅,结果大家坐起来,椅子们就会“打架”。

请客结账也要讲礼仪。上海人很要面子,过去请客吃饭,在饭店里绝对是一道风景,照老一辈小说家的说法是,往往在请客后会钞,大家争得面红耳赤。最后,总有一人付账,那表情是悻悻然的,而没有付账的那几个人,则脸有得色。那就是上海人,在表面上竭力要维持一种风度或江湖气颇重的海派精神,但真的埋单后又有点肉痛,那种生动的场景让人想像起来是会忍俊不禁的。