深圳湾景观类型转移强度分析*

陈保瑜,宋 悦,昝启杰,谭凤仪,李喻春,4,余世孝

(1. 中山大学生命科学学院生态学系∥有害生物控制与资源利用国家重点实验室∥ 广州市城市景观生态演变重点实验室,广东 广州 510275;2. 香港城市大学深圳研究院,广东 深圳 518057;3. 深圳市野生动物救护中心,广东 深圳 518001;4. 深圳市海洋局,广东 深圳 518034)

近年来,利用3S技术研究城市湿地景观的时空动态变化,已成为景观生态学的研究热点[1]。一些学者利用遥感手段,对滨海湿地景观类型的变化特征进行了研究[2-6]。

自从“梯度范式”被引入城市生态学研究以来[7],沿城乡梯度上的景观变化研究就一直被用来识别城市的空间结构,即城市景观是否有区别于其他景观类型的独特空间特征。城市景观是动态的并且一直随着城市的扩展而变化[8],而作为城市景观的重要组成部分,城市滨海湿地景观随着城市化进程而不断地发生变化。深圳市作为我国第一个按照总体规划建立的城市,其城市化过程的分析具有极大的参考价值。我们采用了网格(GRID)分析方法,选取深圳湾这一沿城乡梯度的城市滨海湿地,分析其景观变化的时空特征,定量描述深圳湾(深圳部分)滨海湿地类型的变化过程,以进一步为深圳湾湿地的保护与规划提供理论依据。

1 研究地与研究方法

1.1 研究地概况

深圳湾红树林湿地位于深圳湾北岸,区域范围在北纬22°30'- 22°32',东经113°56'- 114°3'之间。福田红树林鸟类自然保护区建于1984年,面积368 hm2,区内有高等植物170多种,其中红树植物13科22种,鸟类192种。

1.2 遥感数据源与数据预处理

本研究所采用的遥感数据源共五期,分别来自1979年的MSS遥感影像,1989、1998、2003和2009年的TM遥感影像。数据预处理过程包括分辨率变换、投影坐标变换、几何校正和缓冲区裁剪图像。

1.3 景观分类

首先采用最大似然分类算法对图像进行监督分类,将景观类型划分为红树林、建成区、绿地、滩涂、水体和裸地六类。第二步,由于基围的光谱特征与水体基本一致,通过光谱特征的监督分类方法无法将二者区分开,但基围的几何特征比较明显,通过目视解译的方法,将其进行直接的划分。

1.4 景观转移检测

为了方便景观转移强度的检测和分析,我们将深圳湾的城市化过程分为4个阶段,分别是城市化初期(1979-1989)、发展期(1989-1998)、加速期(1998-2003)和后期(2003-2009)。基于此,通过构建“由像元到像元的景观转移矩阵”[9-11]来计算各个阶段的景观类型转移变化量,揭示湿地景观类型转移发生的空间位置[12](图2)。

1.5 景观转移强度检测

本研究采用网格分析的方法,分别选择100、200和300 m的网格尺度,将研究区依次分为5 526个、1 438个和664个网格,然后将网格嵌套在城市化发展不同阶段的景观转移图上,在GIS平台的支持下,计算出每个网格下的景观转移强度。以300 m网格尺度基围的转入强度分布图的制作为例:在GIS平台的支持下,首先制作出研究区300 m大小的网格图,将基围景观进行重分类后转化为矢量图,与网格图进行标识;标识后在属性表中找出含有基围的网格,根据网格Id与网格图进行链接,求得每个网格中基围的原始面积;接下来用同样的方法计算出每个网格中基围的转入面积和转出面积,根据公式(1)和公式(2)分别计算出每个网格的转出强度和转入强度。最后,将转移强度根据网格的Id链接到网格图中,根据Jenks自然分类法将转移强度的数值自动分为4类,分别称为零强度转移(转移强度接近于零)、低强度转移、中强度转移和高强度转移。

(1)

(2)

式中CIloss(i)和CIgain(i)分别代表每个网格下的景观转移强度(loss代表转出,gain代表转入);ACAloss(i)和ACAgain(i)是每个网格下的年均转移面积;TLAi是每个网格下该景观类型在转移发生前的原始面积。

图1 深圳湾福田红树林核心区和红树林鸟类自然保护区地理位置Fig.1 Geographic location of Futian Mangrove core area and Mangrove Birds Natural Reserve at Shenzhen Bay

图2 不同城市化阶段基围(a)、红树林(b)和滩涂(c)景观转移的发生区域Fig.2 Landscape conversion of Gei Wei (a), Mangrove (b) and Intertidal Zone (c) at different stages of urbanization

1.6 三种网格尺度的对比分析

目前的研究中,网格单元的大小仍是一个尚未解决的问题,网格的尺度确定主要依赖专家知识和经验,缺乏定量的计算模型[13]。为了比较3种不同尺度下网格的转移强度检测结果,本研究以城市化加速期的滩涂转入为例,通过将景观转移图与景观转移强度图叠加,探讨网格尺度对转移强度的影响。本研究的景观转移矢量图通过GIS生成,根据矢量格式的面状要素为网格进行赋值时,由于转移强度值的不同,赋值过程中会产生面积误差,可根据公式3计算得出。

EP=|(N1+N2+N3)×a-ACA×n|

(3)

式中EP代表不同网格尺度下该时期的面积误差,N1、N2、N3分别代表该时期低、中、高强度转移的网格数,a代表一个网格的面积,ACA代表该时期转入或转出的景观年均面积,n代表对应时期的间隔年数。

2 研究结果

2.1 100 m网格尺度转移强度分析

从图3可以看出,在初期和发展期两个城市化阶段,基围的中强度转移网格数量最多,其中,发展期的有789个,占研究区的14.28%。在加速期和后期,基围的转出处于高强度转移的网格数都是最多的,分别占到研究区的2.24%和1.77%。基围的转入强度较为均匀,在城市化初期处于高强度转移的网格数最多,占研究区的1.94%。

滩涂景观发生转出的网格数是最多的。高强度转移的网格集中在城市化的前期、发展期和加速期,中强度转移的网格集中在城市化的后期。发展期阶段发生转出的网格数共有1074个,占研究区的19.44%。在初期,共有9.48%的网格发生了转入,其中低强度转移的网格数最多,有249个。城市化发展期和加速期中,大多数发生了转移的网格都处于高强度转移。

图3 不同城市化阶段景观转移强度的空间分布图(a)基围转入(b)基围转出(c)红树林转入(d)红树林转出(e)滩涂转入(f)滩涂转出Fig.3 Four classes of 100m scale landscape conversion intensity at (a) Gei Wei gain (b) Gei Wei loss (c) Mangrove gain(d)Mangrove loss(e) Intertidal Zone gain(f) Intertidal Zone loss

得益于福田红树林保护区的建立,红树林景观的变动相对较小。零强度转移在4个阶段所占比例均比基围和滩涂大(表1)。红树林的转出集中在城市化初期,主要发生在福田红树林保护区周边及围海造田的南山区西北方向,其中有106个网格处于高强度转移,占研究区的1.92%。在城市化发展期,处于高强度转移的网格数有92个,占到了1.66%。加速期阶段红树林景观相对稳定,发生转出的网格总数仅有39个,占研究区的0.71%。红树林的转入主要集中在保护区,数量少,强度弱,说明红树林在保护区内有缓慢恢复增长的趋势。

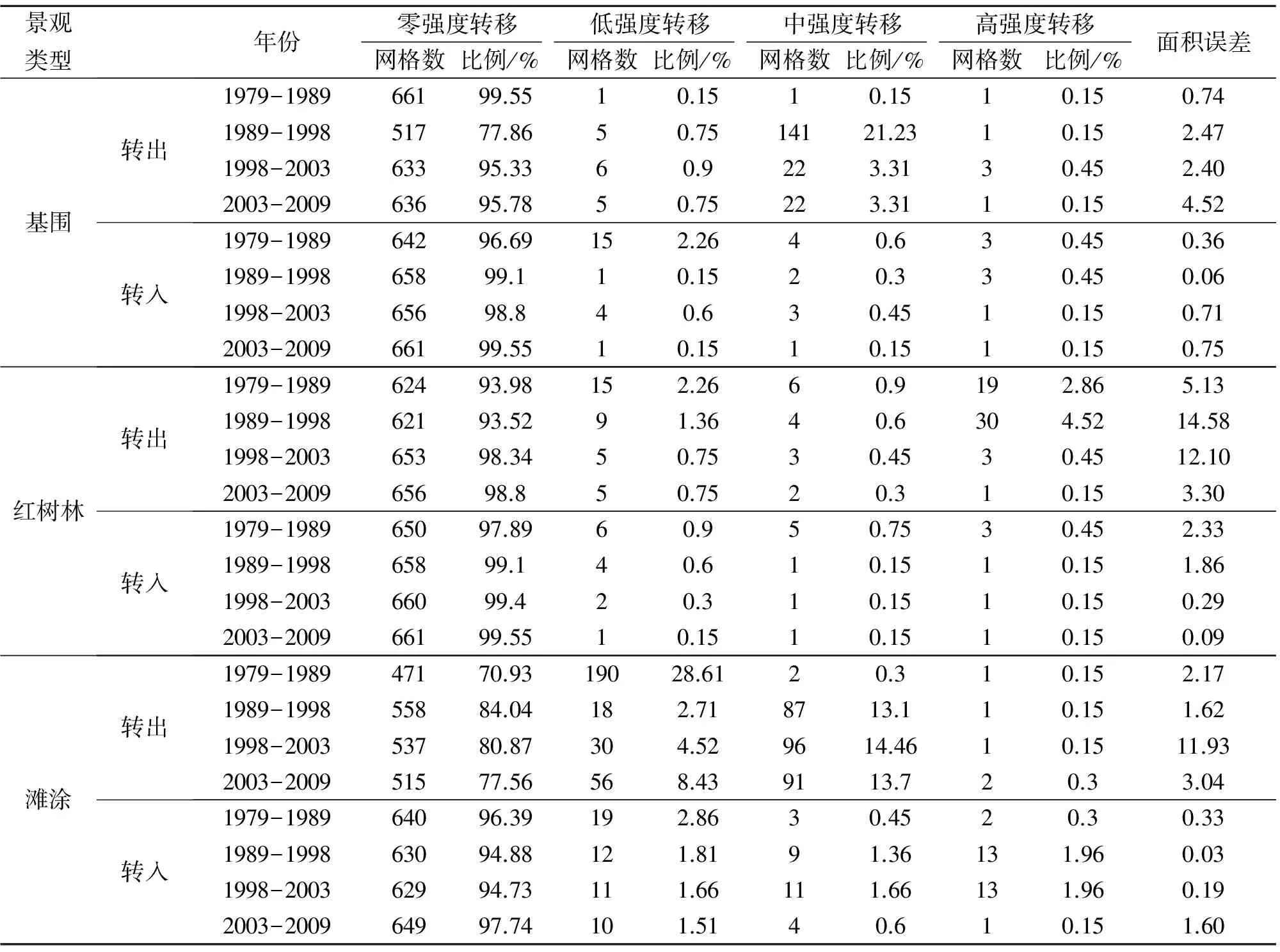

表1 100 m尺度下不同城市化阶段基围、红树林和滩涂景观转移强度的网格统计

2.2 200 m网格尺度转移强度分析

在200 m尺度下,研究区被分为1 438个网格。由图4可以看出,基围的转出在发展期阶段发生最多,共有259个网格发生转出,占研究区的18.01%,其中,处于中强度转移的网格数最多,共有252个(表2)。基围的转入主要发生在初期,发生转移的位置比较零散,总的来说,在该尺度下,随着城市化进程的加快,越来越多的基围景观转变为其他景观类型,具有经济效益的水田和养殖塘转入为其他城市景观类型的则比较少。

红树林景观波动较小,尤其是在城市化的加速期和后期,转入和转出都维持在较低的水平。在城市化的发展期,发生转出的网格主要位于研究区的东北部,共有252个网格处于中强度转移,占研究区的17.52%(表2)。其他3个阶段,转出的情况较为均匀,低、中、高强度转移的网格数目接近。从1989年开始,红树林在保护区内面积有所增加,而且集中在保护区及周边。到了城市化的后期,红树林的转出最少,说明保护区对红树林景观起到了很好的保护作用。

滩涂景观的转移呈现较大的波动性和反复性。从表2可以看出,在城市化的初期,处于中强度转移的网格数有229个,占研究区的15.92%。在发展期,发生转出的强度基本处于低强度转移,共有347个网格,占研究区的24.13%。

表2 200 m尺度下不同城市化阶段基围、红树林和滩涂景观转移强度的GRID网格统计

2.3 300 m网格尺度转移强度分析

在300 m尺度下,研究区被分为664个网格。在城市化发展期,基围的转出量非常大,中强度转移的网格数最多,共有141个网格,占研究区网格总数的21.23%,后两个阶段基围的转出较少。在城市化初期,基围的转入最多,共有22个网格,其中15个处于低强度转移,占研究区的2.26%。

1998年以前,保护区以外的红树林大量的转出为其他景观类型。在城市化发展期,红树林的转出处于高强度转移的网格数最多,占研究区的4.52%。1989年以后,红树林只在保护区内有零星的增加,这与100 m×100 m尺度以及200 m×200 m尺度的情况基本一致。

滩涂的转移较为复杂,在城市化初期,大部分转出的网格都处于低强度转移(图5)。后3个阶段均是转出的中强度转移网格数最多(表3)。滩涂的转入与200 m×200 m尺度的情况基本吻合,后期的转入最少。

2.4 湿地景观类型的转移分析

在3种不同的网格尺度下,城市化发展期的基围转出情况比较吻合,发生转出的网格数很多,基本处在中强度转移,并集中在城市化速度最快的福田区。这说明,在城市化的发展期,基围遭受了严重的人为破坏,大量的基围在该区域转化成其他景观类型。研究发现,基围景观主要转出为建成区,这是深圳特区城市化迅猛发展导致的结果。作为受城市化进程影响最大的一类湿地景观类型,从1989年开始,后3个城市化阶段很少再有水田和养殖塘等基围的转入发生。

图4 不同城市化阶段景观转移强度的空间分布图(a)基围转入(b)基围转出(c)红树林转入(d)红树林转出(e)滩涂转入(f)滩涂转出Fig.4 Four classes of 200m scale landscape conversion intensity at (a) Gei Wei gain (b) Gei Wei loss(c)Mangrove gain(d)Mangrove loss(e) Intertidal Zone gain(f) Intertidal Zone loss

红树林转移的发生区域主要集中在福田红树林保护区附近。而且其转入非常有规律,基本是低强度转移,说明红树林的转入是一个自然的长久过程。1989-1998年间,红树林在个别区域的转出是比较强的,如在研究区的北岸和西北岸,红树林几乎是全部处于高强度转移。因此我们认为,在深圳的改革开放进程中,对保护区以外不成规模红树林的保护力度不足,直接导致了在城市建设的过程中缺乏科学合理的发展规划,滨海沿岸的珍惜红树林资源很容易遭受人为的破坏,进而转变为城市建成区等其他的景观类型。

滩涂的转移情况较为复杂,一方面体现在空间上转移范围的非连贯性,一方面体现在时间上转入转出的反复性。在城市化初期,低强度转移区域占到了很大的比例。在城市化发展期和加速期两个阶段,滩涂的转入集中在福田区深圳河的出海口区域。通过观察滩涂转移强度的网格空间分布,我们发现一个有趣的现象:作为海岸交错的连接带,滩涂的转出基本沿着海岸带分布。改革开放30年来,随着城市化的进行,围海造田等人为干扰使得滩涂等自然景观不断地向城市建成区等人工景观转移,深圳湾的海岸线逐渐向浅海延伸,海岸线的长度正在不断地缩减。深圳湾在改革开放后进行了几次大规模的围垦填海工程,西岸蛇口的海岸线向东延伸了约2.4 km,北岸南山区的海岸线向南延伸了约1.2 km,该区域原有的湿地景观格局发生了巨大改变[12]。

表3 300 m尺度下不同城市化阶段基围、红树林和滩涂景观转移强度的网格统计

2.5 三种网格尺度的对比分析

通过对100、200及300 m 3种网格转移强度图像的分析,我们发现,由于景观转移强度的实验是建立在Jenks自然分类法基础上,由GIS自动分类并输出结果的,因此,网格尺度会对强度的空间分布以及数据的统计分析造成较大的影响,同一阶段同一目标景观的转移强度,会因为网格尺度的不同造成差异(图6)。造成这种差异的原因,一方面是由于不同的网格尺度所包含的像元数不同,尺度大的网格包含的像元多,因此解释的景观转移强度梯度并不是很精确;另一方面,根据Jenks自然分类法区分转移梯度,系统会自动根据目标景观在某一阶段的所有转移强度值,从最小值到最大值排列,并产生相应的中断点,进而将转移强度分成相应的等级,零强度转移并不是指在该网格下目标景观没有发生任何转入或转出,而是系统将最接近于零的第一类定义为零强度转移,因此,定义零强度的值区间是不同的(表4),网格的尺度越大,“零强度转移”网格所包含的“非零”像元越多,丢失的景观信息量也就越大(图6)。

以城市化加速期的滩涂转入情况为例,转移强度格局分析主要集中在两个大斑块区域(图6),与这两个斑块有重合的网格较好反应了景观转移的情况,没有重合的零星斑块可看作意义不大的信息噪音,需要剔除。100、200、300 m尺度网格的信息噪音分别是11,1,0,这说明,网格的尺度越小,解释的景观转移强度梯度虽然越精确,但同时也会产生更多的信息噪音。

本研究的景观转移矢量图通过GIS生成,根据矢量格式的面状要素为网格进行赋值时,由于转移强度值的不同,赋值过程中会产生面积误差,且误差会随着网格尺度的增大而变大(表4),各时期不同景观类型转移强度检测的面积误差如表1-3所示。数据量也是考虑网格尺寸的重要因素,如果数据量太大,就必须考虑到计算机的处理效率,不同尺度的网格数据量平均大小和平均处理时间如表4所示。

图5 不同城市化阶段景观转移强度的空间分布图(a)基围转入(b)基围转出(c)红树林转入(d)红树林转出(e)滩涂转入(f)滩涂转出Fig.5 Four classes of 300m scale landscape conversion intensity at (a) Gei Wei gain (b) Gei Wei loss(c)Mangrove gain(d)Mangrove loss(e) Intertidal Zone gain(f) Intertidal Zone loss

图6 城市化加速期滩涂转入强度的空间叠加图(a)100 m尺度(b)200 m尺度(c)300 m尺度Fig.6 Four classes of (a)100m scale(b)200mscale(c)300m scale landscape conversion intensity superposition map at Intertidal Zone in accelerated urbanization phase

网格尺度/m数据平均大小/KB数据处理平均速度/S平均误差零强度值区间100357141.220~239999999820018361.840~57500000003008543.020~19799999998

综上所述,100 m尺度因为已经很接近遥感数据的实际分辨率(30m),虽然能够较准确地反映景观转移的情况,但同时包含了较多的信息噪音。300 m尺度由于每个网格都包含了较多的像元,因此解释的景观转移格局和梯度不是很精确,丢失了较多的景观信息量。我们认为,200 m的GRID网格大小是本研究最适宜的研究尺度,因为它比300m的尺度保留了尽可能多的景观信息量,同时又剔除了100 m尺度上的信息噪音。

3 结 论

1979年至2009年的30年里,深圳湾的湿地景观格局发生了很大的变化,为了能够识别深圳特区深圳湾这一沿城乡梯度的城市滨海湿地景观变化的时空特征,我们采用了网格的方法,定量描述深圳湾(深圳部分)滨海湿地类型的变化过程。

在城市化发展期,发生转出的基围网格数很多,基本处在中强度转移,并集中在城市化速度最快的福田区。这说明,在城市化的发展期,基围遭受了严重的人为破坏,大量的基围在该区域转化成建成区,这是深圳特区城市化迅猛发展导致的结果。作为受城市化进程影响最大的一类湿地景观类型,后三个城市化阶段很少再有基围的转入发生。

红树林转移的发生区域主要集中在福田红树林保护区附近,其转入非常有规律,基本是低强度转移,说明红树林的转入是一个自然的长久过程。1989至1998年间,红树林在在研究区的北岸和西北岸转出比较强,几乎全部处于高强度转移。在深圳的改革开放进程中,对保护区以外不成规模红树林的保护力度不足,直接导致了在城市建设的过程中缺乏科学合理的发展规划,滨海沿岸的珍惜红树林资源很容易遭受人为的破坏,进而转变为城市建成区等其他的景观类型。

滩涂的转移情况较为复杂,一方面体现在空间上转移范围的非连贯性,一方面体现在时间上转入转出的反复性。在城市化发展期和加速期两个阶段,滩涂的转入集中在福田区深圳河的出海口区域。作为海岸交错的连接带,滩涂的转出基本沿着海岸带分布。改革开放30年来,随着城市化的进行,围海造田等人为干扰使得滩涂等自然景观不断地向城市建成区等人工景观转移,深圳湾的海岸线逐渐向浅海延伸,海岸线的长度正在不断地缩减。

100、200及300 m 3种尺度都是建立在Jenks自然分类法基础上的转移强度网格,尺度的大小对四类转移强度的空间分布以及数据的统计分析会造成较大的影响,同一阶段同一目标景观的转移强度,会因为网格尺度的不同造成差异。100 m尺度虽然能够较准确的反映景观转移的情况,但同时包含了较多的信息噪音。300 m尺度由于每个网格都包含了较多的像元,因此解释的景观转移格局和梯度不是很精确,丢失了较多的景观信息量。我们认为,200 m的GRID网格大小是本研究最适宜的研究尺度,因为它比300 m的尺度保留了尽可能多的景观信息量,同时又剔除了100 m尺度上的信息噪音。

参考文献:

[1] MUSACCHIO L R. landscape ecological planning process for wetland, waterfowl and farmland conservation[J]. Landscape and Urban Planning, 2001, 56: 142-147.

[2] 徐玲玲,张玉书,陈鹏师,等.近20年盘锦湿地变化特征及影响因素分析[J].自然资源学报,2009,24(3):484-490.

[3] 陈爽,马安青,李正炎.辽河口湿地景观格局变化特征与驱动机制分析[J].中国海洋大学报,2011,41(3):81-87.

[4] 曹林,韩维栋,李凤凤,等.雷州湾红树湿地景观格局演变及驱动力分析[J].林业科技开发,2010, 24(4):18-23.

[5] 叶功富,谭芳林,罗彩莲,等.泉州湾河口湿地景观格局变化研究[J].湿地科学,2010, 8(4):361-365.

[6] 曾辉,高启辉,陈雪,等.深圳市1988-2007年间湿地景观动态变化及成因分析[J].生态学报,2010,30(10):2706-2714.

[7] McDONNELL M J,PICKETT S T A. Ecosystem structure and function along urban-rural gradients:an unexploited opportunity for ecology[J].Ecology,1990,71:1232-1237.

[8] WENG Y C. Spatiotemporal changes of landscape pattern in response to urbanization[J]. Landscape and Urban Planning, 2007, 81: 341-353.

[9] RIDD M K, LIU J J. A comparison of four algorithms for change detection in an urban environment[J]. Remote Sensing of Environment, 1998, 63:95-100.

[10] YANG X J. Satellite monitoring of urban spatial growth in the Atlanta metropolitan area[J]. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 2002, 68:725-734.

[11] GONG Chongfeng, CHEN Jiquan, YU Shixiao. Spatiotemporal dynamics of urban forest conversion through model urbanization in Shenzhen, China[J]. International Journal of Remote Sensing, 2011, 32: 9071-9092.

[12] 陈保瑜,宋悦,昝启杰,等.深圳湾近三十年主要景观类型之演变[J].中山大学学报:自然科学版,2012,51(5):86-92.

[13] 范林峰,胡瑞林,周顺江,等.地质灾害危险性评价因子对格网大小的敏感性与误差[J].工程地质学报,2012,20(2):0152-08.