珠江三角洲PRD16孔微体生物记录与晚更新世以来的古环境重建*

庄 畅,刘春莲,吴 洁,杨婷婷,3,殷 鉴

(1.广州海洋地质调查局,广东广州 510760;2.中山大学地球科学系,广东广州 510275;3.广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室,广东广州 510275)

河口地区是海陆过渡地带,其环境条件复杂多变,大多数生物难以生存。而由于其生态广适性,有孔虫和介形类微体动物成为河口环境中的重要生物类群,是重建河口地区第四纪古环境演化极为有效的指标。珠江三角洲形成于晚更新世,其第四系沉积厚度一般25~40 m[1],其中保存了良好的微体生物记录。20世纪八、九十年代,在依据微体生物重建珠江三角洲晚第四纪古环境变化方面有过零星的研究[2-4]。近年来,在珠江三角洲西部平原区陆续开展了晚第四纪钻孔沉积中的高分辨率微体生物群分析[5-7]。前人研究仅涉及珠江三角洲局部地区,对于珠江三角洲其它区域的冰后期海侵时代、规模及区域差异等仍有待提供更多证据。本文通过位于珠江三角洲东部平原区PRD16孔有孔虫和介形类化石的高分辨率分析,重建了研究区晚更新世以来的古环境演变。

1 采样与方法

PRD16孔位于北江和东江河口番禺海鸥岛沙南村大沙尾 (22°52'28″N,113°32'45″E),孔深27.81 m,其中 26.05 m 以下为基岩。自孔深25.92~2.62 m取105个样品用于微体化石分析,取样间距为10~20 cm。沉积物样品在60℃下烘干,称取100 g左右干样在烧杯中用水浸泡1~2天。粘土含量较高、较难分散的样品适当加热使其充分散开,用63 μm铜筛冲洗,筛上部分在60℃下干燥,之后用125 μm铜筛干筛。63~125 μm粒径的沉积物保留,大于125 μm的沉积物用于微体化石的鉴定分析和定量统计 (以100 g干样计算)。

取100个样品用于沉积粒度分析。在50 g左右湿样中加入足量的双氧水和稀盐酸,之后用水清洗、烘干。粒径小于2 000 μm的组分,采用Mastersizer 2000激光粒度分析仪进行测试。取2 g干样,加水稀释,用超声波振荡15分钟后上机测试。按1/4Φ间距进行测试,每个样品测3次,结果取平均值。粒径大于2 000 μm的组分用筛分法分析,两部分数据利用仪器仿真文件合并获得完整的粒度数据。

沉积物年代测定采用常规14C测年法,利用超低本底液体闪烁仪 (1220 Quantulus)对富有机质的沉积物样品进行测定,测试在中国科学院广州地球化学研究所完成。共获得12个样品的14C年龄值,采用CALIB 6.1.1软件校正到日历年龄,年代测定点以外各深度的年龄值根据等间距插值法估算。文中讨论使用校正年龄 (calibrated date)。

2 岩性特征

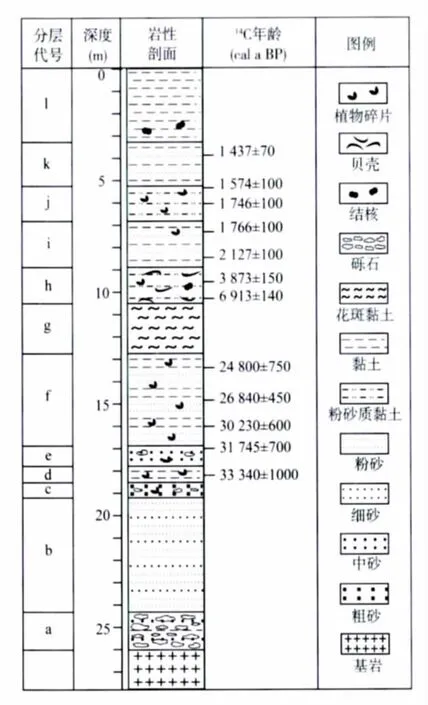

将PRD16孔岩芯从中间剖开,详细观察沉积物的岩性、颜色、沉积构造及其它组分 (包括有机质、炭屑、植物碎片、钙质结核和软体动物壳体)等特征,结合粒度分析结果,将岩芯从下至上划分为12层 (图1 a-l):

孔深26.05 m以下为花岗岩风化层。26.05~19.22 m(a,b层):下部为暗红色-灰白色粗中砂,黏土充填,含砾石;向上渐变为灰白色黏土质粉细砂。19.22~17.86 m(c,d层):底部为灰色中粗砂,含大量植物碎片及砾石,磨圆度差,分选性差;向上变为灰色黏土。17.86~12.76 m(e,f层):下部为灰黄色、灰色粗中砂,含有植物碎片及砾石,砾石粒径一般为3~5 mm;上部为灰色粉细砂与黏土互层。12.76~10.54 m(g层):黄色黏土与白色粉砂质黏土混杂,为下伏地层暴露地表遭受风化剥蚀。10.54~8.88 m(h层):深灰色粉砂质黏土,含有植物碎片及少量钙质结核,下部含有牡蛎碎块,分选性差。8.88~0 m(i-l层):下部为灰色淤泥与粉细砂互层,发育平行层理和交错层理,含植物碎片;上部为灰黄色黏土,含细粒钙质结核。

在孔深13.41 m处获得14C年龄值24 800±750 cal a BP,估算末次盛冰期以前最晚的沉积记录为23 900 cal a BP。在孔深10.28 m和9.53 m处分别获得14C年龄值6 913±140 cal a BP和3 873±140 cal a BP,推算研究区全新世海平面上升始于7 960 cal a BP左右。

图1 PRD16孔岩性特征与14C测年结果Fig.1 Lithological characteristics and calibrated dates of borehole PRD16

3 微体动物群生态类型

微体动物群的分布受多种环境变量共同控制。在河口地区,盐度和水深是最主要的控制因素。水深是水的压力、密度、透光性、温度、pH值、氧气和二氧化碳含量、食物供应等种种因素的综合表现[8]。海平面变化对滨岸地带的水深影响很大。河口区淡水和海水两种不同性质介质直接接触,盐度变化剧烈,与河口生物群组合分布的关系最为明显[9]。

3.1 有孔虫

钻孔底部较粗粒沉积物中未见有孔虫化石。孔深17.86~10.54 m零星出现有孔虫再沉积壳体。孔深10.54~8.88 m有孔虫化石很丰富,丰度和分异度较高。孔深8.88 m以上丰度很低,仅出现少量胶结质有孔虫。经鉴定,共发现有孔虫化石12属24种,包括胶结质类4属4种,未发现浮游类型。根据各属种的生态特征,将底栖有孔虫划分为3种生态类型。

(1)内陆架半咸水型:多分布于中盐-多盐,甚至真盐条件的水体。包括Elphidium advenum,Elphidium hispidulum,Cavarotalia annectens,Cribrononion asiaticum,Ammonia pauciloculata,Protelphidium granosum,Ammonia ketienziensis等。是东海和南海现代沉积中的常见种,水深范围从20 m至50 m的内陆架外缘到中陆架均可见。在PRD16孔出现于孔深10.52~8.96 m段,数量丰富。Elphidium advenum和Elphidium hispidulum为典型的内陆架种,在PRD16孔最高含量3.9%和 11.7%位于孔深9.53 m 处。

(2)滨岸广盐型:水深分布范围0~50 m,20 m以浅的水域为主,从低盐环境至正常盐度条件。以Ammonia beccariivars.,Ammoniasp.,Ammonia tepida,Cellanthus craticulatus等为代表。Ammonia beccariivars.是世界上分布最广的广盐性滨岸种[8],典型的浅水型底栖有孔虫,是我国内陆架及其以浅的各种半咸水体中的优势成分[10],在PRD16孔最高含量36.8%位于孔深10.29 m处。Cellanthus craticulatus属大型平旋式底栖有孔虫,一般代表浅水温暖环境[11]。

(3)潮上带低盐型:仅在钻孔顶部不连续分布,数量极少 (100 g干样中仅数十枚)。包括Arenoparrella asiatica,Haplophragmoides canariensis和Jadamminasp.。其中Arenoparrella asiatica是近岸浅水区的优良指标种[12],从潮上、潮间直至低盐度的潮下带均有出现。Haplophragmoides canariensis是世界性典型的低盐性有孔虫,广泛见于潮上带[8]。

3.2 介形类

PRD16孔介形类化石的垂向分布特征与有孔虫化石相似。共发现介形类化石9属13种,根据其生态特征,将各属种大致归类为3种生态类型。

(1)内陆架半咸水型:包括Neosinocythere elongata,Bicorncythere bisanensis,Sinocythere sinensis,Alocopocytherekendengensis,Spinileberisquadriaculeata,Pistocythereis bradyformis等。与内陆架半咸水型有孔虫相对应,多分布于盐度超过25‰,水深20~50 m的内陆架区,某些分子也可生活在沿岸水。其中Neosinocythere elongata在PRD16孔最高含量44.9%位于孔深9.53 m处。

(2)滨岸广盐型:广盐性最强的沿岸种,包括Sinocytheridea impressa,Neomonoceratina delicate,Bicorncythere leizhouensis等。在PRD16孔出现于孔深10.42 ~8.96 m,占介形类类群的 52.1%。Sinocytheridea impressa是我国最广布、最广盐的现生海相种,所需盐度条件为2‰至正常海水,以水深20 m以浅的滨岸带和河口区最集中[8]。Neomonoceratina delicate亦为最具代表性的滨岸浅水种之一[13]。对Bicorncythere leizhouensis的研究甚少,在PRD16孔中分布特征与Sinocytherideaimpressa和Neomonoceratina delicate相似,故将其归为一类。

(3)陆相淡水型:仅在钻孔顶部零星出现。以Candona属的分子为代表,多生活于淡水中,也可忍受微盐水条件[14]。

4 古环境重建

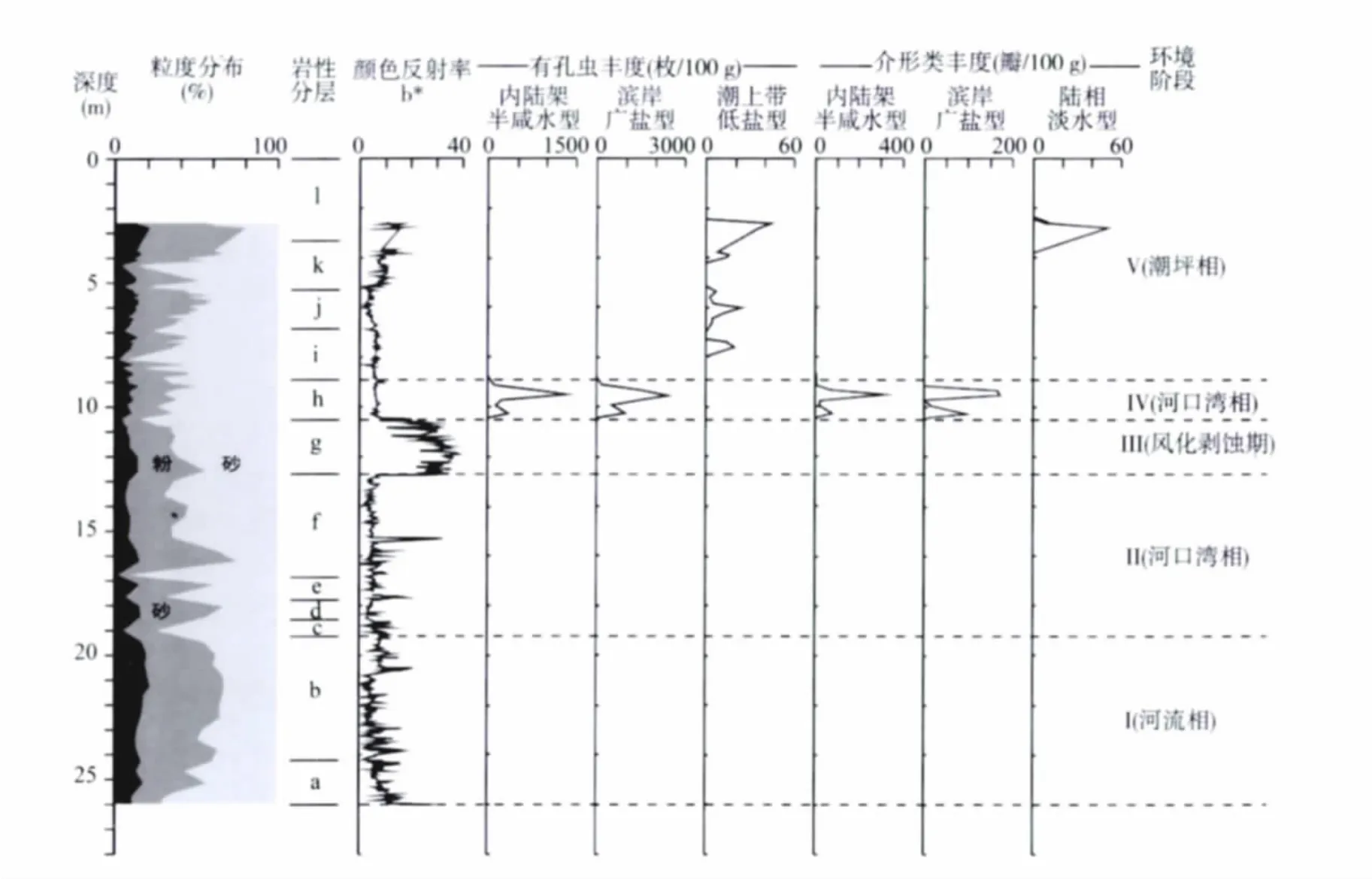

根据岩性和微体动物群分布特征,结合沉积粒度、颜色反射率特征及测年数据,将PRD16孔划分为5个环境演化阶段 (图2)。

图2 PRD16孔沉积特征及环境阶段划分Fig.2 Depositional characteristics and environmental stages of borehole PRD16

1)阶段I:34 600 cal a BP以前 (孔深26.05~19.22 m)。底部以粗颗粒沉积为主,未发现海相生物化石和海绿石。是经历长期风化剥蚀后,开始接受水动力较强的河流相沉积。代表PRD16孔中最早的第四纪沉积,即晚更新世末次亚间冰期(MIS3)前段的沉积记录[15-16]。向上沉积物粒度逐渐变细,颜色反射率b*值降低,表明后期水动力条件由强渐弱,发育较细粒的河漫滩沉积。

2)阶段II:34 600~23 900 cal a BP(孔深19.22~12.76 m)。下部为灰色中粗砂,中部为灰黄色、灰色粗中砂,上部为灰色粉细砂与黏土互层,含植物碎片和砾石。沉积粒度呈波动变化。零星出现胶结质有孔虫Cyclamminasp.。该层沉积物稀土元素分析结果与珠江三角洲南部PRD05孔[17]相似。其 ΣREE 含量达210.5 μg/g,LREE 明显富集,LREE/HREE比值为8.3;(La/Yb)N和 (La/Gd)N值分别为1.17和1.05,显示半咸水河口湾环境特征。

据徐明广等研究[15],距今30~20 ka发生珠江三角洲第四纪以来第一次海侵,北东至东莞中堂,西至顺德,覆盖PRD16孔研究区。龙云作等[18]认为玉木亚间冰期珠江三角洲发育溺谷型河口湾沉积,在溺谷湾以上河段及其两侧则为冲积相。据文献[19],末次冰期海洋沉积物中的黄铁矿风化会形成酸性条件,对下伏沉积的微体化石有显著的溶蚀作用,这可能是这一岩段钙质有孔虫和介形类化石缺失的原因所在。因此,推测该时期PRD16孔区属半咸水河口湾环境。

3)阶段III:23 900~7 960 cal a BP(孔深12.76~10.54 m)。黄色黏土与白色粉砂质黏土混杂,向上沉积物粒度变粗,颜色反射率处于高值区,指示强烈的氧化作用。花斑黏土层在珠江三角洲第四纪沉积物中普遍存在,其成因多认为是下伏沉积物在末次盛冰期 (MIS2)暴露于地表风化而成[20-21]。

从测年数据来看,PRD16孔的花斑黏土形成于末次盛冰期的大海退时期并延续至全新世早期。一般认为珠江口地区冰后期海平面上升始于12 000 a BP[4,15],亦有 14 000 a BP 一说[21]。在南部平原大鳌沙地区PRD05孔泥炭层获得的14C年龄值为13 380 a BP[6],推测冰后期早期 (冰消期)海侵在此之前已经开始,而位于珠江三角洲东北部的PRD16孔区地势相对较高,约7 500 a BP全新世最大海侵时[6],海水始进入该地区。

4)阶段 IV:7 960~2 810 cal a BP(孔深10.54~8.88 m)。7 960 cal a BP 海平面开始迅速上升,至2 810 cal a BP本区持续发育河口海湾沉积。岩性以深灰色粉砂质黏土为主,沉积物中富含以Ammonia beccariivars.为代表的广盐性有孔虫和中盐-多盐性介形类为主的微体动物和软体动物壳体。从微体化石组成和丰度来看,其间曾发生小规模海平面波动,可识别2次海侵海退旋回,2次峰值 (1 310枚/100 g和3 756枚/100 g)对应6 913和3 873 cal a BP。大约3 873 cal a BP有孔虫、介形类化石的丰度和分异度达到全新世最高值,推测受地块区域沉降作用的影响,PRD16孔区水深达到最大。

据蓝先洪报道[22],珠江三角洲西北部高要Δ14孔不存在晚更新世海相层,只有全新世海相层,说明全新世大海侵的规模超过晚更新世海侵。高要Δ14孔5 000 a BP左右才出现海相生物,而顺德Δ2孔和中山 Δ22孔则分别为6 600 a BP和10 300 a BP,说明海相层由海向陆逐渐扩展时,其底面为不等时面。

5)阶段V:2 810 cal a BP以来 (孔深8.88 m以上)。下部以灰色砂质沉积为主,沉积物中零星出现潮上带低盐型有孔虫Arenoparrella asiatica和Haplophragmoides canariensis。表明海平面持续下降,发育潮坪相沉积。向上沉积物粒度变粗,沉积速率增加,变为河口砂坝环境,仍受到潮汐作用的间歇性影响。顶部 (孔深4.09 m以上)以粉砂质沉积为主,含少量陆相介形类Candonaspp.和轮藻,反映河流作用增强,变为河流冲积-潮上带环境。

5 结论

对PRD16孔沉积物和微体化石的分析表明,受海平面变化和河流作用的影响,研究区晚更新世中期以来沉积环境经历了多次变化。34 600 cal a BP以前为河流相环境,形成了研究区最早的第四纪河床相砂砾沉积,后期水动力条件减弱,发育河漫滩沉积。34 600~23 900 cal a BP推测为河口湾环境。23 900~7 960 cal a BP受末次盛冰期影响,研究区暴露地表遭受风化剥蚀,形成花斑黏土。7 960~2 810 cal a BP为全新世大海侵时期,研究区为河口海湾环境,发育以广盐性有孔虫和中盐-多盐性介形类为主的微体动物群。其间发生了2次小规模的海平面波动,导致水深和盐度条件发生变化,从而影响微体动物群的组成和丰度。受地块区域沉降作用的影响,研究区在3 873 cal a BP左右水深达到最大,主要有孔虫、介形类属种的丰度达到全新世最高值。2 810 cal a BP以来海平面持续下降,研究区由潮坪环境变为河口砂坝,随后河流作用增强,逐渐变为河流冲积-潮上带环境。

[1]黄镇国,李平日,张仲英,等.珠江三角洲形成发育演变[M].广州:科学普及出版社广州分社,1982.

[2]赵焕庭,陈木宏,余家桢,等.珠江三角洲海进层微体古生物的初步研究[J].热带海洋,1987,6(1):28-36.

[3]陈木宏,赵焕庭,温孝胜,等.伶仃洋L2和L16孔第四纪有孔虫群与孢粉化石带特征及其地质意义[J].海洋地质与第四纪地质,1994,14(1):11-22.

[4]温孝胜,赵焕庭,张乔民,等.伶仃洋钻孔岩心的沉积特征及环境演化[J].海洋学报,1997,19(2):121-128.

[5]DONG Y,LIU C,YIN J.Late Quaternary microfaunas and paleoenvironmental changes recorded in core sediments of the Pearl River Delta,South China[J].Vertebrata PalAsiatica,2007,45(2):162-173.

[6]刘春莲,FÜRSICH F T,董艺辛,等.珠江三角洲PRD05孔的介形类记录与晚第四纪古环境重建[J].古地理学报,2008,10(3):313-322.

[7]董艺辛,刘春莲,陈木宏,等.珠江三角洲中部大鳌平原晚第四纪古生物记录及环境演化[J].第四纪研究,2012,32(6):1183-1198.

[8]汪品先,章纪军,赵泉鸿,等.东海底质中的有孔虫和介形虫[M].北京:海洋出版社,1988:1-438.

[9]MENDES I,GONZALEZ R,DIAS J M A.Factors influencing recent benthic foraminifera distribution on the Guadiana shelf(Southwestern Iberia)[J].Marine Micropaleontology,2004,51:171-192.

[10]李小艳,石学法,程振波,等.渤海莱州湾表层沉积物中底栖有孔虫分布特征及其环境意义[J].微体古生物学报,2010,27(1):38-44.

[11]李保华,孔晓敏,王晓燕,等.北部湾中部海域底质沉积物中的有孔虫[J].微体古生物学报,2010,27(2):99-108.

[12]郑守仪.东海的胶结和瓷质有孔虫[M].北京:科学出版社,1988:1-337.

[13]赵泉鸿.东海、黄海海岸带现代介形虫分布的研究[J].海洋学报,1985,7(2):193-206.

[14]赵泉鸿,韩道华.江苏省微山湖西地区第四纪晚期的海陆过渡相化石群及其意义[M]//海洋微体古生物论文集.北京:海洋出版社,1980:120-129.

[15]徐明广,马道修,周青伟,等.珠江三角洲地区第四纪海平面变化[J].海洋地质与第四纪地质,1986,6(3):93-102.

[16]马道修,徐明广,周青伟,等.珠江三角洲沉积相序[J].海洋地质与第四纪地质,1988,8(1):43-53.

[17]刘春莲,吴洁,杨婷婷,等.珠江三角洲南部晚第四纪环境变化的稀土元素记录[J].古地理学报,2011,13(2):221-228.

[18]龙云作,霍春兰.珠江三角洲晚第四纪沉积特征[J].海洋科学,1990,4:7-14.

[19]YIM W W-S,LI J.Diatom preservation in an inner continental shelf borehole from the South China Sea[J].Journal of Asian Earth Sciences,2000,18:471 -488.

[20]蓝先洪.珠江三角洲晚第四纪沉积特征[J].沉积学报,1996,14(2):155-161.

[21]黄镇国,蔡福祥.珠江口晚第四纪埋藏风化层及其环境意义[J].第四纪研究,2007,27(5):828-833.

[22]蓝先洪.珠江三角洲Δ22孔的沉积特征及地层划分[J].海洋与湖沼,1991,22(2):148-154.