近15年中国耕地驱动因素的空间差异分析

肖思思, 吴春笃, 储金宇

(江苏大学环境学院, 江苏 镇江 212013)

近15年中国耕地驱动因素的空间差异分析

肖思思, 吴春笃, 储金宇

(江苏大学环境学院, 江苏 镇江 212013)

研究目的:定量分析区域社会经济因素对耕地面积变化的影响,揭示中国区域耕地资源压力及其驱动因素的空间差异性特征。研究方法:利用STIRPAT模型和PLS方法拟合得到中国各省份耕地面积模型,依据变量投影重要性指数就各驱动因素对耕地面积影响的重要性程度进行分析,采用ArcGIS 9.2绘制耕地面积驱动因素影响的空间差异图。研究结果:各省份人口数量、产业结构、现代化对耕地面积的线性影响,有正效应或者负效应,且影响重要性程度差异明显。在以上述三因素为重要驱动因素的省(区、市)中,人口数量对耕地面积均起负效应,产业结构对北京、云南的耕地面积起正效应,现代化水平对上海、陕西起正效应,而对其他省(区、市)起负效应;富裕度对耕地面积的影响,有正效应或者负效应,有线性作用或者弹性作用,在以富裕度或其二次项为耕地面积重要驱动的9个省(区、市)中,富裕度或其二次项与耕地面积间存在2类类似环境EKC曲线关系,包括负效应趋于下降型(吉林)、正效应趋于增强型(山东、广西、山西、内蒙、河南、湖南、贵州、宁夏)。研究结论:通过分析,全面掌握中国28个省(区、市)耕地驱动因素及其空间分异状况,为后续耕地变化研究提供参考。

土地管理;驱动因素;STIRPAT模型;PLS方法;空间差异

1 引言

耕地,作为一种重要的土地资源利用方式,在为人类提供食物保障的同时,也是国家生态安全的重要保障[1]。然而,随着人口持续增长、工业化、城镇化的快速发展以及生态退耕的需要,大量的耕地被征用或退耕[2],耕地资源持续大量的减少使区域内人口、粮食和耕地之间的矛盾日益突出。中国耕地总面积已由改革开放初期的1.32×108hm2减少至2011年的1.21×108hm2,2011年末人均耕地面积仅为0.091 hm2,不足世界平均水平的40%,成为制约生存和发展的重要因素。因此,区域耕地面积变化及其驱动因素研究已成为土地利用/土地覆盖变化(LUCC)研究及全球环境变化研究的前沿和热点领域[3-4]。耕地的影响因素错综复杂,归纳起来主要有自然、社会经济发展和政策三方面,但从耕地资源的丰缺与相对于人类对耕地的需求而言,人类的社会经济活动对耕地面积变化起决定性作用,同时由于相关的社会经济行为与产业政策无法直接量化,因此从定量化的角度研究影响耕地面积变化的社会经济成因成为趋势[2]。目前相关的研究往往选择单一指标表征社会经济发展[5-6]或选择多元线性回归及相关分析等方法[2,7]建立模型,不能全面反映社会经济各驱动因素对耕地面积变化的影响,对各驱动因素的重要性程度认识也不够。此外,就全国尺度来看,各地区社会经济发展的差异性使得影响耕地面积变化的因素及其影响的重要性程度存在的差异在现有研究中没有得到充分的解释。鉴于此,本文试将STIRPAT模型引入耕地面积变化与社会经济发展关系的研究中,结合对可消除因素间多重共线性的PLS方法,进行中国耕地面积的驱动因素分析,一方面寻求社会经济因素对耕地变化影响程度的强弱以及空间差异性特征,另一方面借鉴成熟的耕地管理方法与经济调控模式实现相关地区的耕地保护与可持续利用。

2 数据与方法

2.1 数据来源

文中耕地面积数据均来自地质出版社出版的《国土资源统计年鉴(1996—2011年)》;人口数量及社会经济数据均来自中国统计出版社出版的《中国统计年鉴(1996—2011年)》。除特别说明外,文中GDP数据均以1996年北京可比价格为基础进行换算。同时,西藏地区由于数据缺乏,不在本研究范围之内。

2.2 研究方法

本文选择Dietz等提出的STIRPAT模型为研究工具,并将其转化如式1:

式1中,I、P、A、S、M分别表示环境压力、人口数量、富裕度、产业结构、现代化指标,其中,后两者可统称为技术指标;b、c、d1、d2分别为P、A、S、M各指标的指数项;p为模型的常数项。根据弹性系数概念,P、A、S、M每发生1%变化,将分别引起I发生b%、c%、d1%和d2%的变化;如果对式1进行求lnA的一阶偏导数,可得到富裕度对环境影响的弹性系数为EEIA=c1+2c2(lnA),lnA取2011年富裕度。由于环境压力模型可以根据具体研究目的选择合适的指标表征环境压力[8-10],故本文选择耕地面积(103hm2)度量环境压力,并且以人均GDP(103元)度量富裕度,以第三产业占GDP的比重(%)度量结构化指标S,以城市化率(%)度量现代化指标M。

本文采用PLS方法进行STIRPAT偏最小二乘回归模型的构建[11],采用交叉有效性原则对回归模型的精度进行检验[12],变量PRESSt取最小时表明模型的拟合效果最好,这时提取的成分个数t即为最佳成分数。同时采用自变量投影重要性指数VIP(variable importance for projection)进行驱动因子的重要性判断。一般认为,VIP大于l.00、介于0.80—l.00之间、及小于0.80分别表示该自变量是因变量变化的重要、不确定或不重要、不重要的驱动因素[13]。研究基于SPSS 17.0及PLS插件执行相关计算。

3 实证分析

3.1 模型解释与评价

1996—2011年,全国除新疆耕地面积由398.57×104hm2增加至412.46×104hm2外,其余各省(区、市)均呈现不同程度的减少趋势。为明确耕地面积变化的社会经济驱动因素,本文采用STIRPAT模型和PLS方法,以人口(P)、富裕度(A)、产业结构(S)和城市化水平(M)为自变量、以耕地面积为因变量,拟合耕地面积变化的驱动因素模型,结果如表1所示。 分析结果显示,除黑龙江、新疆2省t=0、未能得出有效PRESSt值、不纳入下述研究外,其他28个省(区、市)均可通过对t=1—5个PLS成分的提取得到最小PRESSt值、获得满意的PLS回归方程。在PLS回归方程中,调整R2反映模型对Y的解释能力,交叉有效性系数Qt2(cum)反映模型的回归拟合效果。以拟合度最劣的贵州省为例,当t=1时,即提取1个PLS成分时,模型的Cum(X)=1.000、Cum(Y)=0.928,此时PRESSt有最小值0.813、最大调整R2值0.819和Qt2值0.803,可见,提取1个PLS成分能达到对自变量集合(X)100.0%的累积解释能力、对因变量(Y)92.8%的累积解释能力,模型对耕地面积的解释能力为0.819、对耕地面积的交叉有效性为0.803,回归模型精度较高,可靠性较强,故提取1个PLS成分构建贵州省STIRPAT回归模型较具合理性。总体而言,通过对28个省(区、市)回归方程的PLS拟合,发现均能通过对各方程PLS成分数的提取达到对自变量(X)100.0%的累积解释能力、对因变量(Y)88.1%—99.2%的累积解释能力,同时方程决定系数调整R2介于0.819—0.988之间,即拟合方程所选择的自变量对耕地面积的解释介于81.9%—98.8%之间,其中有18个方程的自变量甚至可以解释90%以上的耕地面积,整体模型精度较高。

对各自变量与因变量的数量关系进行分析,结果表明:(1)b取值介于0和1之间的地区有江苏、浙江、吉林、四川4个省,说明这些地方人口数量每发生1%变化将引起耕地面积发生同向但小于1%的变化;b<-1的地区为陕西和青海,说明2个省人口数量每发生1%的变化将引起耕地面积发生反向且大于1%的变化;其余22个省(区、市)b值介于0和-1之间,说明人口数量每发生1%变化将引起耕地面积发生反向且小于1%的变化。(2)EEIA小于0的有北京、天津、上海、江苏、浙江、广东、吉林、重庆、四川、甘肃,说明这10个省(区、市)富裕度每发生1%的变化将引起耕地面积发生反向变化;其他18个省(区、市)富裕度每发生1%的变化将引起耕地面积发生同向且小于1%的变化。(3)d1取值介于0和1之间的有北京、河北、江苏、山东、海南、山西、江西、云南、甘肃、青海,说明这10个省(区、市)第三产业占GDP比重提升1%将引起耕地面积发生同向且小于1%的变化;其他18个省(区、市)-1<d1<0,表明该比重提升1%将引起耕地面积发生反向变化。(4)d2取值介于0和1之间的地区仅有上海和陕西,说明这2个省(区、市)城市化率增加1%将引起耕地面积发生同向且小于1%的变化;其他26个省(区、市)由于d2介于0和-1之间,表明城市化率增加1%会引起耕地面积发生反向且小于1%的变化。

3.2 驱动因素重要性判断

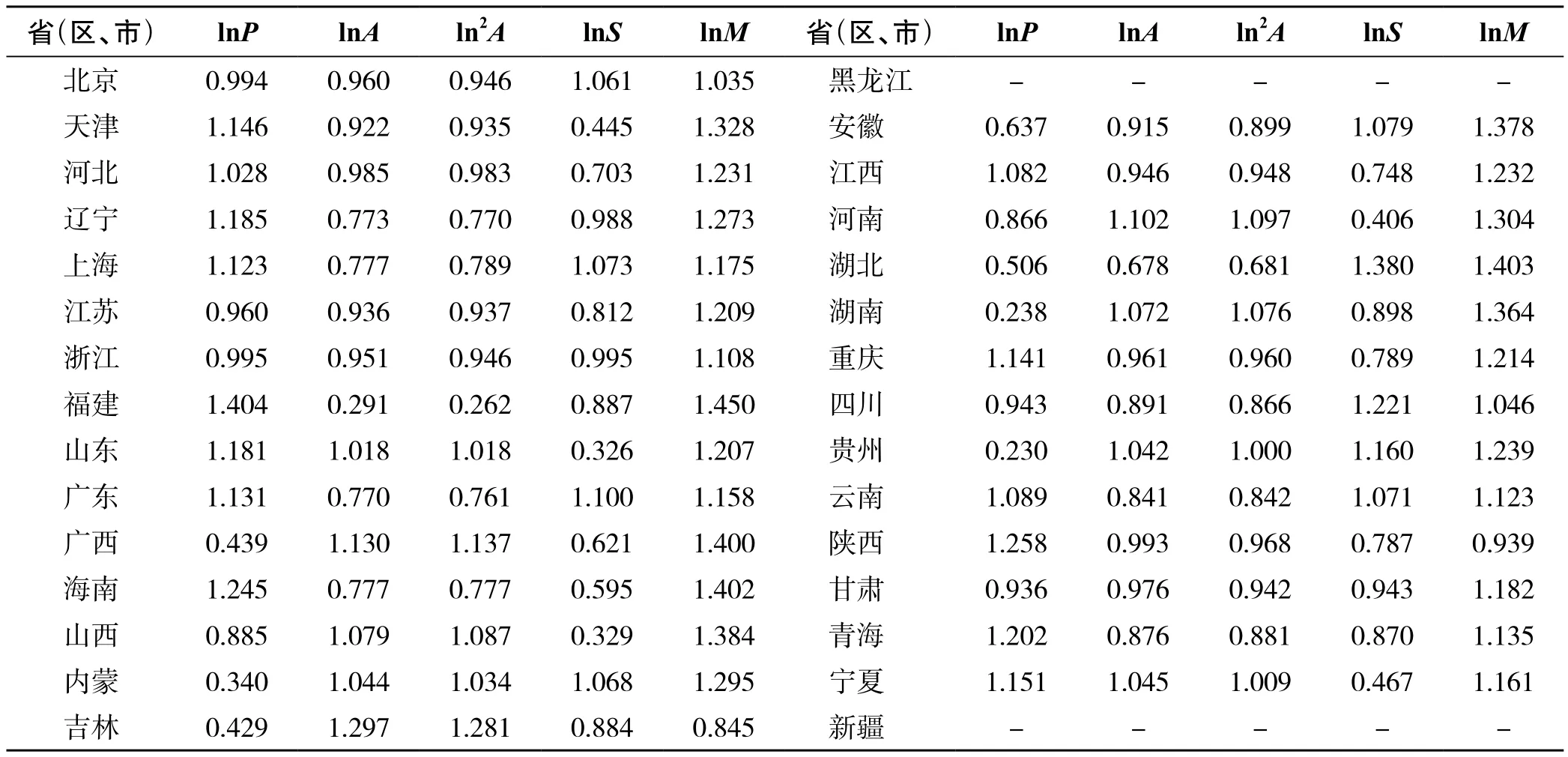

根据VIP重要性指数判断人口(P)、富裕度(A)、产业结构(S)和现代化水平(M)对耕地面积变化影响的重要性,计算结果如表2所示。

表2分析结果显示,以北京为例,lnS和lnM的VIP值>1.000,而lnP、lnA的VIP值<1.000,说明产业结构和现代化水平是北京市耕地面积变化的重要驱动因素,而人口和富裕度对北京市耕地面积变化的驱动能力不确定或不是重要驱动因素。对各地区耕地面积变化驱动因素重要性分析结果显示:(1)人口数量是耕地面积变化重要驱动因素的地区共14个,分别是天津、河北、辽宁、上海、福建、山东、广东、海南、江西、重庆、云南、陕西、青海、宁夏,其中,人口数量对福建耕地面积变化影响最大,对江西、河北影响最小。其他14个地区lnP的VIP值<1.000,说明人口数量并不是这些地区耕地面积变化的重要驱动因素。(2)富裕度及富裕度二次项是耕地面积变化重要驱动因素的地区包括山东、广西、山西、内蒙、吉林、河南、湖南、贵州和宁夏,富裕度及其二次项并不是其他地区耕地面积变化的重要驱动因素。(3)产业结构是耕地面积变化重要驱动因素的地区包括北京、上海、广东、内蒙、安徽、湖北、四川、贵州、云南,其他地区lnS的VIP值均小于1,表明产业结构并不是这些地区耕

地面积变化的重要驱动因素。(4)现代化水平不是耕地面积变化重要驱动因素的地区仅包括吉林、陕西2省,其他地区lnM的VIP值>1.000,因此现代化水平是这些地区耕地面积变化的重要驱动因素。

表1 STIRPAT模型PLS回归拟合结果Tab.1 PLS regression results of STIRPAT model

表2 VIP重要性指数Tab.2 VIP values

3.3 空间差异特征分析及讨论

以表1和表2所列数据为依据,利用ArcMap 9.2分别绘制各驱动因素对耕地面积的弹性系数空间差异图(图1),直观表达不同省(区、市)间社会经济驱动因素对耕地面积影响的空间差异性,白色区域为缺乏数据地区(西藏、香港、澳门、台湾)和无模型拟合结果地区(黑龙江、新疆)。

人口数量对耕地面积的影响多为线性负效应,且区域差异大。针对上述人口数量为耕地面积重要驱动因素的14个省(区、市),人口数量对耕地面积的弹性系数均为负,说明这些地区人口数量对耕地面积影响负效应明显。这主要是由于一方面人口增加导致住宅用地、公共设施、交通、城镇等各项用地需求对耕地占用的增加;另一方面,人口的增加也会加大对耕地的过渡索求,导致其脆弱的生态环境遭受破坏,威胁到耕地资源的数量与质量。因此,随14个省(区、市)未来人口数量的持续增加,该类地区耕地面积仍将进一步下降、耕地资源压力将持续增加。

富裕度对耕地面积变化的影响有正效应,也有负效应,有线性影响,也有弹性影响,且区域差异大。吉林省受富裕度及富裕度二次项的重要驱动,且富裕度对吉林省耕地面积的弹性系数为负,说明富裕度的增长对耕地面积产生负效应;山东、广西、山西、内蒙、河南、湖南、贵州、宁夏8省(区、市)受富裕度及富裕度二次项的重要驱动,且富裕度对相应省(区、市)耕地面积的弹性系数为正,随富裕度增加耕地面积也将增加,富裕度对耕地面积产生正效应。同时,本文发现,上述9个省(区、市)耕地面积与富裕度之间均存在着类似环境Kuznets曲线关系,且按照富裕度对耕地面积影响性质的不同,本文将上述9个省(区、市)划分为两种类型:I类—负效应且趋于下降型、II类—正效应且趋于增强型。I类仅包括吉林省,耕地面积与富裕度间存在“U”型曲线关系,但尚未达到耕地面积与富裕度“U”型EKC曲线的拐点,富裕度对耕地面积的弹性系数趋于增加,富裕度的增长将引起耕地资源压力更快速度的下降,负效应趋于降低。因此,吉林省富裕度对耕地面积的影响将逐渐由负效应向正效应过渡。可能是该地区建设用地需求的增加速率趋于减缓,而对耕地保护与治理投资力度趋于增强所致。II类包括其他8省(区、市),耕地面积与富裕度间存在“U”型曲线关系,且已越过耕地面积与富裕度“U”型EKC曲线的拐点。随着该类地区人均收入水平的进一步上升,富裕度对耕地面积的弹性系数仍将继续增加,耕地资源压力将得到进一步缓解。这主要是由于随着区域富裕度的增加,用地效率提升、浪费耕地资源数量下降,对耕地资源的占用回归理性,补充耕地数量在一定程度上弥补了经济发展对耕地资源的占用数量。然而,无论是I类地区还是II类地区,区域实际耕地压力仍并未出现改善,主要原因在于耕地资源压力的变化趋势由各种驱动因素综合作用的净效应决定,其他驱动因素对耕地面积所起负效应的增加速率要强于富裕度所引起的负效应下降速率或正效应增加速率。

产业结构对耕地面积的影响程度有线性正效应,也有线性负效应,且区域差异明显。仅北京、上海、广东、内蒙、安徽、湖北、四川、贵州、云南9省(区、市)耕地面积受到产业结构的重要驱动。同时,北京、云南2省(区、市)产业结构对耕地面积弹性系数为正,即随第三产业占GDP比重的增长,产业结构对耕地面积的弹性系数将进一步增加,这与设想的服务业的发展将减少耕地非农化现象的假设相一致。上海、广东、内蒙、安徽、湖北、四川、贵州各省(区、市)产业结构对耕地面积的弹性系数为负,说明随第三产业占GDP比重的增长,耕地面积下降,进一步加大耕地非农化、耕地资源的压力,这主要是由于第三产业的发展仍没有达到集约化阶段,产业结构不合理所致。

现代化水平对耕地面积的影响同样既存在线性正效应,又存在线性负效应,且区域差异明显。除吉林、陕西外,其他26个省(区、市)耕地面积均受到现代化水平的重要驱动,其中上海、陕西2省(区、市)现代化水平对耕地面积弹性系数为正,即随城市化率的增加,耕地压力将有所缓解,对抑制耕地面积减少起到了一定的作用,这反映了城市化水平对土地集约化利用的促进作用。其他24个省(区、市)现代化水平对耕地面积的弹性系数为负,城市化率的增加将使得区域耕地面积下降,城市化率对耕地面积的负效应明显;这类地区的城市化发展滞后于其工业化水平,城市产业的规模扩张促使城市化进程不断通过占用大量耕地资源得以实现,引起耕地压力的持续增加。

图1 人口、富裕度(二次项)、产业结构、现代化对耕地面积的弹性系数空间差异Fig.1 Spatial variation map of the elasticity coef fi cients of population, degree of development (quadratic term), industrial structure and level of modernization on cultivated land change

4 结论

(1)本文通过对全国28个省(区、市)的实证研究发现,STIRPAT模型与PLS方法的结合能较好的拟合耕地面积与社会经济发展各指标间的关系,揭示人口、富裕度、产业结构和现代化水平对耕地面积变化的影响。

(2)中国1996—2011年耕地面积变化格局和原因区域差异显著。全国耕地减少较为普遍,但减少的幅度趋于减缓。耕地面积受现代化水平重要驱动的26个省(区、市)中92%的地区受现代化水平的负向驱动,耕地面积受人口数量重要驱动的14个省(区、市)均受人口数量的负向驱动,耕地面积受富裕度重要驱动的9个省(区、市)中11%的地区受富裕度的负向驱动,耕地面积受产业结构重要驱动的9个省(区、市)中78%的地区受产业结构的负向驱动。

(3)耕地保护与社会经济发展关系的深入研究,对耕地资源的安全和可持续利用具有重要意义。根据本文的分析并结合各省(区、市)实际情况,建议在以后的耕地利用和管理过程中,在确保经济发展的热度与速度的同时,应从各省(区、市)主要驱动因素的控制与管理着手,从而减缓耕地减少的速度。

需要明确的是,耕地面积的变化除受社会经济因素的影响之外,同样也受到自然状况及相关政策因素的影响。今后的研究将继续完成将自然状况指标、相关政策因素与社会经济因素共同纳入STIRPAT模型—PLS方法的方法性探索与实证研究,以期全面考察耕地面积变化的重要驱动因素及其空间差异性特征。

(References):

[1] 邹玉川.全国耕地保护工作全书[M] .北京:中国农业科学技术出版社,2002.

[2] 曹银贵,袁春,周伟.中国耕地变化的驱动因子及其省域差异分析[J] .中国土地科学,2008,22(22):17-22.

[3] Turner II B L, Meyer W B, Skole D L. Global land-use/ land-cover change: towards an integrated study[J] . Ambio, 1994, 23(1): 91 - 95.

[4] 刘旭华,王劲峰,刘明亮,等.中国耕地变化驱动力分区研究[J] .中国科学D辑地球科学,2005,35(11):1087-1095.

[5] 李秀彬.中国近20年来耕地面积的变化及其政策启示[J] .自然资源学报,1999,14(4):329-333.

[6] 严思齐,吴群.二三产业发展对耕地资源数量的影响及其地域差异——基于中国省级面板数据的考察[J] .资源科学,2011,33(10):1948-1954.

[7] 王梅,曲福田.基于变异率的中国50多年耕地变化动因分析[J] .资源科学,2005,27(2):39-43.

[8] Ying Fan, Lan-Cui Liu, Gang Wu, et al. Analyzing impact factors of CO2emission using the STIRPAT model[J] . Environmental Impact Assessment Review, 2006, 26:377 - 395.

[9] 王立猛,何康林.基于STIRPAT模型的环境压力空间差异分析——以能源消费为例[J] .环境科学学报同,2008,2(5):1032-1037.

[10] Junsong Jia, Hongbing Deng, Jing Duan,et al. Analysis of the major drivers of the ecological footprint using the STIRPAT model and the PLS method—A case study in Henan Province, China[J] . Ecological Economics, 2009,68: 2818 - 2824.

[11] 王惠文.偏最小二乘回归方法及其应用[M] .北京:国防工业出版社,1999:150-151.

[12] 肖思思,余颖斐,黄贤金,等.生态赤字影响因素的定量分析及其动态预测研究——以江苏省为例[J] .水土保持通报,2012,32(6):1-7.

[13] 吴开亚,王玲杰.生态足迹及其影响因子的偏最小二乘回归模型与应用[J] .资源科学,2006,28(6):182-188.

(本文责编:戴晴)

Spatial Variation of Driving Factors on Cultivated Land Change in China for the Past 15 Years

XIAO Si-si, WU Chun-du, CHU Jin-yu

(School of the Environment, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)

The purpose of this paper is to quantitatively analyze the impact of regional social-economic driving factors on cultivated land change, and to reveal the press status of the regional cultivated land and the spatial variation of driving factors. STIRPAT model and PLS method were adopted. VIP value was used to analyze the importance extent of those four driving factors on cultivated land change. Based on the research results, figures of spatial map of the driving factors were drawn by ArcGIS 9.2. Results showed that population, industrial structure and level of modernization had positive or negative linear effects on cultivated land change. The effects of those three driving factors are spatial divergent. The variable of population showed negative effect in all provinces. The industrial structure only positively affects land area in Beijing and Yunnan. The level of modernization had positive effect in Shanghai and Shaanxi. The degree of economic development had positive or negative, linear or non-linear effects. In nine provinces, the quadratic term of the degree ofeconomic development was the main driving factor. The relation between the quadratic term and cultivated land follows two kinds of EKC curves in empirical study. One is the kind of negative effect tending to go down (Jilin). The other is the kind of positive effect tending to be enhanced (Shandong, Guangxi, Shanxi, Mongolia, Henan, Hubei, Guizhou and Ningxia). The paper concludes that the status of spatial variation on the driving factors of cultivated land change in China can be measured, which can further serve as references for the follow-up studies on cultivated land change.

land administration; driving factors; STIRPAT model; PLS method; spatial variation

F301.2

A

1001-8158(2013)07-0055-07

2012-06-03

2013-03-08

国家自然科学基金“区域农产品市场发展的农户土地利用变化响应研究”(41101160);江苏省国土资源厅“江苏省环太湖地区国土资源承载力及调控措施研究”项目;江苏大学高级专业人才科研启动基金项目(08JDG042)。

肖思思(1979-),女,安徽明光人,博士,讲师。主要研究方向为自然资源与环境可持续发展。E-mail: xiao780@163.com