首创坑道作战的黄埔战将:黎原(中)

内容回顾

首创坑道作战的黎原将军在1937年8月刚从黄埔军校毕业,就参加了淞沪会战,其准确的射击使得日军望风而逃;解放战争期间,与兄弟部队联手将国民党军一个师包了“饺子”;朝鲜战争中,黎原将军初战美国王牌,根据其战场经验和大胆谋略,让美军王牌师锐气大挫,在国内外颜面尽失。

首创坑道作战

在黎原接防后的战斗中,美军几乎每天都以强大的空、炮、坦火力对我军进行轮番轰击,整个防御阵地被钢铁“耕”了数遍。如何在敌绝对火力优势打击下有效保存有生力量,成为黎原面临的首要问题。在一次战斗中,我军有1个班的战士遭敌火力袭击,几乎全部牺牲,只有几人因山洞和防空猫耳洞的掩护存活下来,这给黎原很大启发。他联想到连队的防空猫耳洞能藏3~5人,如果再挖深挖大一些,用木头加以支撑,就可以更有效地防空防炮,在更大范围减少人员伤亡。于是,当过抗大工兵筑城教员的黎原便利用在黄埔军校掌握的工兵筑城知识和国内战争中通过挖坑道攻打敌坚固城防的方法及计算公式,与师工兵主任、工兵营长、作战科长、参谋长等人积极研究构建坑道方案,绘制相关图纸,在防御要点阵地进行实验。开始是构筑“工”字型小型坑道,用木头支撑,以班排为单位分别挖掘,后逐步连成一片,并建有出入口和火力点。由于我军官兵多为工农子弟,吃苦耐劳,高强度施工很快完成。经过几次实战检验,这种坑道可对付敌人一般大口径火炮和500磅炸弹非直接命中的攻击,对规避敌人火力优势、有效保存有生力量十分有用。

在此基础上,黎原又和战友们潜心研究并修筑了能藏能打、有后勤生活保障的坑道。同时他还要求每个主阵地的前沿支撑点也要构筑坑道,并与野战工事相连通;坑道口必须有两个以上,能观察控制敌人进攻情况,便于火力互相支援,使进攻之敌没有死角可利用。随后,黎原又指挥全师官兵将坑道进一步发展为战斗坑道、交通坑道和屯兵坑道相连的“地下长城”,战斗中伤员不经地面就可运送到后方坑道。有时敌人在外面狂轰滥炸,战士们却在坑道里开起了小型联欢会。坑道的成熟发展,使坑道作战成为新的作战方式。黎原指挥部队利用坑道战,让敌人的火力优势“大打折扣”,每次进攻都尸横山岭、狼狈撤退,我军阵地作战能力比以往大为提高。此时,敌我双方的停战谈判正在激烈交锋,毫无诚意的美方蛮横拒绝我方提出以“三八线”为军事分界线的合理建议,竟想将分界线划在我军阵地后方,企图不战而攫取1200平方公里的土地。当遭到我方拒绝后,美方便狂妄地叫嚣“那就让炸弹、大炮和机关枪去辩论吧!”同年8月上旬,美军调集数个师的兵力,对我发动了夏季攻势,企图以“逐段进攻,逐步推进”的新战法达成作战目的,迫使我方接受其谈判条件。中朝军队奋起抗击,与进攻之敌展开了旷日持久的阵地争夺战。

在这场激烈的阵地争夺战中,美骑1师几乎每天出动大批飞机、火炮和坦克进行火力突击,然后再用步坦联合的方式发起冲击。由于我军有了坑道作防御支撑,敌王牌师一次次疯狂而来,又一次次失败而退,其作战结果依然是寸土未得。仅在8月7日、8日的战斗中,美骑1师7团依靠猛烈的火力,向我419团防守的夜月山阵地发起连续攻击,我防守分队依托坑道与敌激战2天,毙伤进攻之敌近百人,“老美”最后只得甘拜下风。面对连连溃败,身为王牌的美骑1师,很快又与美3师联手,在大量坦克、炮兵和航空兵支援下,再次向我军发起猛烈进攻,将主突方向直指345.6高地。战斗打响前,黎原料定敌人要围绕这一要点进行反复争夺,于是便命令部队在阵地的每一山头都构筑了坑道,山头与山头、山头与山脚均有坑道贯通,并与前沿各支撑点防御工事相连接,同时还建立了强大的支援炮群。我坚守部队利用这一坑道优势顽强顶住了敌人一次次的疯狂进攻,牢牢守住了阵地,让进攻之敌不断因伤亡惨重而被迫后撤“歇菜”。

9月下旬,范弗里特在“夏季攻势”失败后,又以美军2个师和1个英联邦师在西线次发动“秋季攻势”,指望以此达到既定目的。10月初,我140师经过二线短期休整后再次重返前线,与老对手“过招亮剑”。3~18日,连连碰壁的美军依仗飞机、火炮和坦克优势,对我防御阵地实施毁灭性轰击和连续突击,在16天时间内平均每天落弹3万多发,阵地上的草木全被凝固汽油弹烧光,炸起的浮土达1米多深,我地表工事全部被毁。除了火力准备,美军不仅把王牌骑1师所属部队外加仆从军共5个团的兵力全部投入战斗,还调来了20多个重炮群予以火力支援,并采取火力假转移、迂回包围、夜间偷袭等多种手段,妄图一举夺占我方阵地,其战斗激烈程度远远超过同期人民军坚守的“血染岭”,但进攻结果却让其比“血染岭”还“伤心”。

据战后日本陆战史研究会编写的《朝鲜战争》对美军“战果”的描述,仅10月8日,美军以“200榴弹炮和155加农炮等同时进行火力准备,多达上百架次的战斗轰炸机当空乱舞,倾泻着凝固汽油弹、火箭弹和机枪弹,极为激烈的炮击和轰炸持续了1个小时”。“骑兵5团以8个营并列进攻……但就在炮火延伸的同时,中国士兵登上山顶阵地,立即展开了和‘血染岭’同样的机枪和手榴弹的弹幕;中国炮兵也实施了猛烈的射击,美军士兵无一生还”。“空军不断投放凝固汽油弹和1000磅的炸弹,但结果事倍功半。中国军队深达2米以上的堑壕渔网般地布满阵地,在山背后构筑了无数坑道……就这样,一直持续到10月12日,‘老美’也未能夺取各高地”。“右翼的骑兵7团情况也完全相同,冒着弹雨好不容易进到山脚下时,两个营却已失去了战斗力”。《朝鲜战争》还称,参加攻击的骑兵8团也同样“遭受了重大损失,各高地仍未能夺下来”,“中国军队在这样窄小的高地,经受住了16天的猛烈进攻,这可是名副其实的死守”。由此可见,我军的坑道战真可谓让美军王牌“吃尽了苦头”,黎原也成为让美军倍感“伤心”的中国战将。美军惊呼,在他面前,其优势飞机大炮“几乎一间失去了威力”。战后,美继任8集团军司令泰勒上将曾感叹:“我们的敌人很会运用战术,他们像鼹鼠一样到处挖洞,以削弱我们的火力优势……他们有足够的耐心,足够勤劳。”

坑道防御的成功经验,有效解决了我军如何在敌人狂轰滥炸下有效保存有生力量的一大难题,在当时是个了不起的“发明创造”,受到了志愿军司令部的高度重视。苏联顾问团在得知这一消息后也十分高兴,其总顾问还亲自向黎原询问坑道是谁发明的,“应当给这个人以很大奖励”。黎原神色凝重地回答:“这个人叫群众,是广大指战员用鲜血和汗水发明创造的。”不久,志愿军党委正式提出在全军开展坑道阵地战,很快以中朝军队联合司令部的名义在全军和人民军推广实施。到1952年5月底,中朝军队共构筑9519条长达287公里的坑道,形成了以坑道工事为骨干、同各种野战工事相结合的坚固阵地防御体系。

夺占缓冲区域

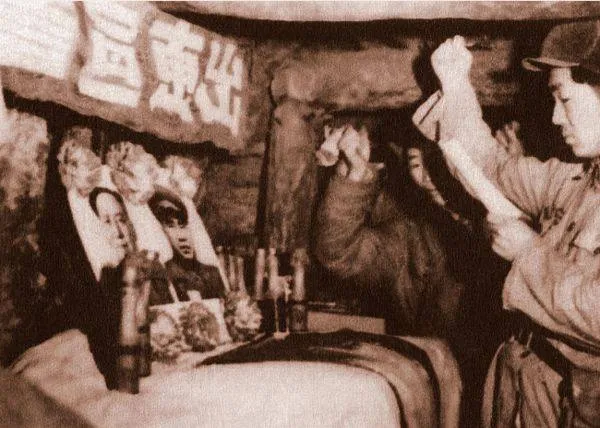

美国新闻记者曾大肆吹捧出身西点军校的范弗里特是“一个强健的军人和第一流的指挥官”,说他在战场上“像一位冷静、机智的足球教练一样足智多谋”。在第一阶段进攻中,看到美骑1师一次次攻节节败退,伤亡惨重,为了保全王牌部队的士气和颜面,保证其恢复元气,以发动新一轮攻势,这位“教练”在作战地图上经过一番深思,像足球赛要求暂停一样,果断命令骑1师换防后撤,进行“整顿”,让美军其他部队和仆从国军队接防,继续与我对峙。然而,他没想到久经战火砺炼的黎原更是位善抓战机的“好手”,他的“整顿”决定给了对手一次极好的战机。黎原马上综合各方面情况,认定在敌人换防之际一定可以大做文章。于是他一面命令部队全力做好敌军再次进攻的准备,一面派出师、团侦察分队深入敌前沿,反复侦察,寻找可能出现的战机。经侦察,我军发现敌人由于后撤换防,导致敌我之间形成了5~20公里的缓冲区域,这是一次主动进攻的绝好时机。在师指挥所里,黎原手举蜡烛,在地图上反复思考,决定抓住战机,“夺占缓冲区,寻机歼灭敌人”! 他果敢的决心得到了其他师领导的赞同,军首长也坚决支持他的大胆作战行动,并增派炮兵、侦察兵给予支援。

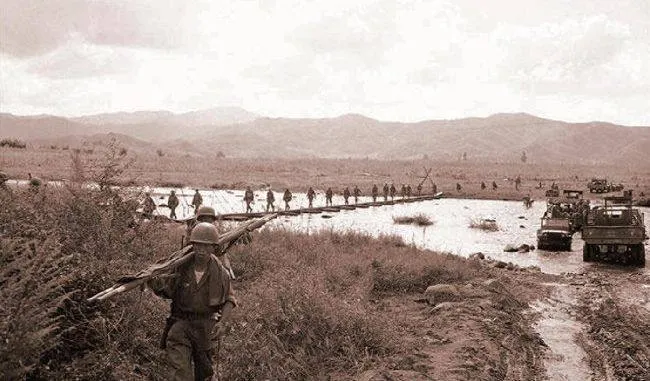

几天后,黎原从侦察兵捕获的“舌头”嘴里得知,美25师和土耳其旅正陆续接替骑1师的防务,借此机会,黎原便策划了一次漂亮的伏击战。出发前,他向参战的营连排指挥员详细交代了进出设伏区的路线、伪装隐蔽、敌情处置、接应支援等具体事项,让参战指挥员心中有数。7月14日黄昏,我伏击分队按照黎原师长的指示,顺利插进缓冲区设伏点,连夜构筑工事,搞好伪装。经过连续3昼夜的潜伏,指战员们终于在7月17日8时“盼”来了前来接防的美军部队,其中美军25师一个连一头闯进了伏击区。这时,我军严阵以待的轻重武器猛烈开火,打得美军像没头苍蝇,顿时乱作一团,死伤惨重。趁敌人混乱之际,我军立刻发起冲击,仅用10多分钟的近战,就将该连全部歼灭,并抓获几名俘虏。其他接防的敌军闻讯后,立刻“鞋底抹油”一逃了之。我军随即带着缴获的武器迅速撤离战场。缓冲区第一次伏击战的胜利,鼓舞了全师指战员歼灭敌人的士气。此后的20多天里,黎原指各团不断组织小分队,活跃在缓冲区里,抓“舌头”、打冷枪,袭击敌前哨阵地,抢占有利山头。以极小的代价,把接防的敌军打得昏头转向,不知所措,最后被迫停止接防进行防御。

正当黎原准备采取更大行动时,8月3日,他突然得到侦察情报,当面之敌又在换防了。为了不失战机,他来不及请示军部,于当晚指挥两个加强步兵营在炮火支援下,向换防立足未稳之敌发起突然袭击,迅速占领了铁原以西和临津江以东的缓冲区域,掌控了大马里、天德山、大虎洞等重要地区和制高点,一口气将我军防御阵地向敌方推进了15公里,控制了敌人纵深铁原至涟川的交通线,改变了我军背水而战的不利局面,完全占据了战场有利态势。范弗里特得知这一情况后大为恼火,因为美军丢失的这15公里缓冲区,不仅使其处于被动挨打的态势,还使汉城(现更名为“首尔”)受到我军严重的威胁。然而,“老范”不仅不为自己的失策承担责任,还将担任防守的美军各师长、团长及仆从军指挥官臭骂一通,命令“宠儿”骑1师立即“重返前线”发动反攻,迅速夺回缓冲区。

黎原早就料定不甘失败的敌人必定要进行疯狂反扑。占领缓冲区后,他立即带领团、营、连指挥员察看防区地形,在防御正面的主要山头重新调整兵力兵器,并突击抢构坑道,加修工事。同时,各级指挥员根据自己的任务修订了作战预案,随时准备打退敌人的大规摸反扑。8月7日,美骑1师7团依仗猛烈的空、炮火力撑腰,向我419团防守的阵地发起连续进攻,经过两天激战,我军毙伤敌军200多名,缴获重型武器40余件。9月18日,不甘失败的美军经过休整,由美骑1师7团和3师15团联合上阵,在64辆坦克和大量炮兵航空兵支援下,再次向我大马里、天德山等阵地发起猛烈攻击,黎原立即组织部队与敌展开惨烈的阵地争夺战。敌人以整连、整营的兵力潮水般涌向我军阵地,我军又一次次依托坑道坚决反击。战斗激烈时,部分前沿阵地几度易手,双方士兵的尸体重叠在一起,又被无情的炮火再次炸烂。

双方激战整整一天。我军经过顽强战斗,毙伤敌360多人,击毁坦克6辆,牢牢守住了阵地。9月25日,美骑1师2个步兵营和1个菲律宾营,依靠雨点般的炮火壮胆,又向我前沿2个主阵地进行疯狂反扑。黎原及时指挥步炮协同作战,连续打退敌人20多次进攻,毙伤敌430多人,使敌人始终未能夺得我军一寸阵地,只得再次扔下大片死尸狼狈撤逃。此战也让刚配属给美军的“铁杆仆从”菲律宾军队一上阵就死伤惨重,从此得了严重的“恐中病”。

到10月下旬,范弗里特指挥美骑1师、3师、25师、英联邦师、土耳其旅、希腊营、菲律宾营以及南朝鲜军共10万之众发起的秋季攻势被我军彻底粉碎。战后,美联社记者曾在军用地图上进行测算,攻势发起头十天作战,美军平均每天仅前进100公尺,而每前进1公尺,就要付出伤亡120多人的代价,到后来就寸步难进了。美方“枪炮辩论”的结果,不仅输得很惨,而且也很难堪;不仅没有捞到谈判的筹码,反而徒劳数万人的伤亡。战场上的屡屡失败,引起美国民众和舆论的严重不满与谴责。美国著名作家托兰在其《美国人眼中的朝鲜战争》一书中写道:“美国民意测验结果,有2/3的人把朝战冲突评述为一场‘全然

徒劳’的战争。”民众和舆论“很生气”,后果自然“很严重”。在各方压力下,美方被迫同意于10月25日在开城板门店恢复停战谈判。看来,在谈判桌上得不到的东西,在战场上也难以得到。

(未完待续)