储秀宫的无形之手

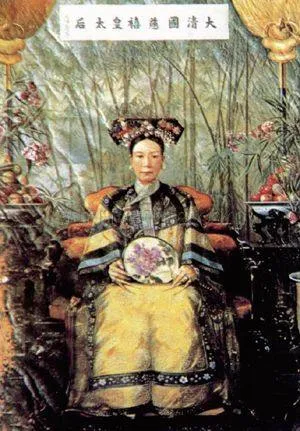

在一般人的眼中,慈禧太后在中国近代史上是顽固、腐朽、贪婪之辈的典型。执政期间,慈禧太后始终拒绝改革落后专制的满清体制。在列强纷争的年代中,不断制定出卖民族利益的政策,不断签订丧权辱国的条约,使得中国一步步沦落为半封建半殖民地的国家。同时,慈禧不思强国富民之道,反而将巩固自己的统治地位为第一目标,甚至提出了“量中华之物力,结列强之欢心”的方针。

虽然汉人官僚如曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞等,为了恢复中国国力、维护中国利益做出了贡献,然而慈禧作为最高统治者,始终拒绝变革,拒绝立宪,对汉人加倍征税,拒绝取消维持了300年的旗人的俸饷,甚至将自己的享乐优先于国家民族利益,挪用北洋海军的军费建造了自己的“养老院”——颐和园,还竟堂堂然说出“宁赠友邦,不予家奴”的辞令,最终使曾经的亚洲第一、世界第六的北洋海军在甲午中日战争中全军覆灭。“慈禧太后是葬送北洋海军的幕后黑手”的说法由此产生。

“师夷之长技以制夷”

假如,光从慈禧太后顽固、腐朽、贪婪的角度看待北洋海军的覆灭,未免有失偏颇。那么,慈禧太后对中国近代海军的发展到底起了怎样的作用?首先应该从慈禧太后本人对“洋务”的认识谈起。

对于早年经历过“木兰秋闱”的慈禧太后,她对洋枪洋炮的威力有比较直观的认识。因此,当年轻的慈禧太后以两宫太后垂帘听政的方式登上权力舞台的时候,对于洋人,慈禧太后的感受既复杂又矛盾—— 一方面痛恨,另一方面向往。京城被洋人占了,最喜欢的园林被破坏了,丈夫被憋屈死了,说不痛恨是不可能的;作为统治阶级的一员,她的头脑远比那些只懂高喊“春秋大义”的书呆子要清醒,至少她不反对洋务派主张的“师夷之长技以制夷”的思想,甚至作为大清国的圣母皇太后,她的危机感和紧迫感要远远高过王爷、督抚和百姓。对于没有国家意识的百姓而言,只要吃饱不饿死,谁来坐江山不是他们要考虑的问题;对于吃俸禄的官员甚至王公们而言,只要能看清形势、见风使舵,不管哪一家坐江山,他们都会享受荣华富贵。但是帝王家则不然,失去江山和统治地位意味着他们将一无所有,甚至是生命的终结。因此,天下人皆有退路,惟独帝王家没有退路。自从两宫回銮,直到慈禧太后去世,这种对“洋”既痛恨又向往的矛盾的感受,始终贯穿着她的后半生。

对于大清帝国的落后受欺, 作为一个一辈子没出过国的中国传统妇女,她并没有意识到原因是出在落后的封建体制,也仅仅认为是“器不如人”,手里没有威力巨大的洋枪洋炮,有朝一日大清的“巴图鲁”们熟练掌握了洋枪洋炮的使用方法,定能将欺负大清的洋人们踩在脚下。在当时的国内环境下,和洋人打过交道的洋务派也只能想到这一层,一个大门不出二门不迈的妇道人家能有这样的认识,用“难能可贵”这个词来形容亦不为过。

有了这样的认识,对于洋务,只要是能强兵富国,只要地方上有奏请,只要在太后的权限内可以影响到,只要不触及“祖宗国本”的制度,慈禧太后的态度基本上都“支持”。

中国近代海军的有力支持者

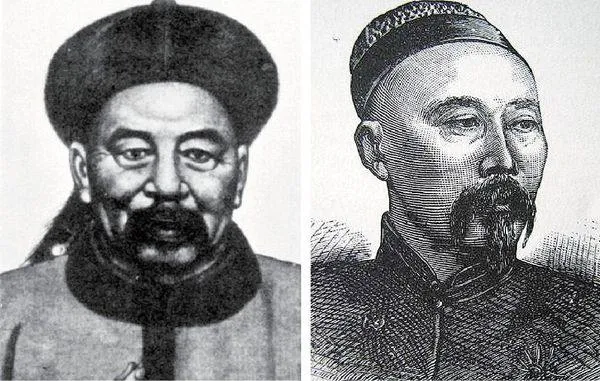

咸丰皇帝早丧,同治和光绪两任皇帝都是年幼登基,主少国疑,虽“鬼子六”恭亲王奕和一辈子明哲保身的醇亲王奕譞先后执掌军机处,成为议政王大臣,但是权柄终究不能被旁支所夺。因此,在同治和光绪皇帝年幼不能主政的时期,一直由两宫太后执掌皇权。东太后钮祜禄氏去世后,这一权柄完全落入了西太后慈禧的手中。如果说皇帝亲政前的大清国一半国政在奕的头脑里的话,那另一半就在慈禧太后的头脑里。

由于先前两次鸦片战争的威胁都是来自于海上,习惯于围剿北方游牧民族叛乱的大清国忽然惊恐的发现:原本被视作“安全的大后方”的沿海地区,现在竟成了真正的前线。在这条前线上面临的对手,远比大清列祖列宗遭遇过的任何敌人可怕十倍。在这些闻所未闻、见所未见的军舰大炮面前,现有的用于和沿海猖獗的海盗作战的旧式水师战船和明朝的铸铁炮根本就是形同儿戏。特别是第二次鸦片战争中,京城被洋人侵占,对于背着屈辱的黑锅留在北京和洋人周旋的“鬼子六”,切肤之痛自然不必多说;对于带着儿子跟着丈夫出逃的“懿贵妃”,刺激也是终生难忘。因此,在“加强海防、大治水师”这一点上,叔嫂二人是一条心的,但是如何具体实施,则是一个十分棘手和头痛的问题。

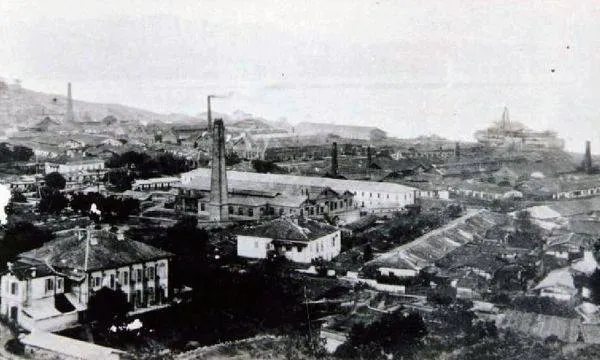

近代海军是个什么样子,慈禧太后没有见过,因此,对于督抚们关于是“买船”还是“造船”的争论,她自然也不会轻易地偏向任何一方,最后她选择了“买造并重”。不过“买”这条路因为稍后发生的“李泰国-阿思本舰队”事件而暂时被堵死;国造派占了上风,有关造舰的折子基本上是一路绿灯,经费也有江海关和闵海关两大“富关”的关税作为保障,结果,江南制造局和福州船政局渐成气候。喷吐着蒸汽浓烟的国造军舰逐渐出现在沿海各省的巡防航线上,这些船也许在今天看来并不先进,但为建立中国近代意义上的海军舰队奠定了基础。

1874~1875年的台湾事件使得习惯以“天朝上邦”自居的清政府大受刺激,由于这次的对手不是西洋人,而是向来被视作“下等人”而瞧不起的日本!以圣母皇太后身份垂帘听政的慈禧太后会同恭亲王商议后,以中央的名义发布上谕:要求沿海沿江各省督抚对海防发表意见,提出具体解决方案,即著名的“第一次海防大筹议”。

但是所谓福无双至祸不单行。1875年,正值左宗棠磨刀霍霍准备在西北用兵的时候,清政府的财政状况无论如何也支撑不了东南和西北两个方向的巨额开支。海防大筹议因此演变成了直隶总督李鸿章和甘陕总督左宗棠为了争夺经费的口水大战。最终在收复失地这一“政治正确”下(当时新疆已经被英国在中亚的代理人阿古柏占领了十年),廷议支持了左宗棠的主张,将主要资源投入到收复新疆战争,但是出于对京畿门户防守的紧迫性和重要性考虑,李鸿章和沈葆桢联手提出的海防主张,尤其是添购铁甲舰的动议,也在恭亲王的支持下得到了慈禧太后的首肯,获得了每年为北洋和南洋各拨付百万两银两的原则性许诺。而沈葆桢出于京畿优先的考虑,十分高风亮节的让出了南洋的二百万两份额,优先用于北洋海防建设。这样,原本磕磕绊绊的北洋水师组建进程有了比较可靠的资金保障。毫不夸张地说,在沈葆桢建造船政局、李鸿章建立北洋水师乃至北洋海军屈指可数的坚定支持者中,对海患有直观认识的慈禧太后占有一席之地。

与反对建设海军派的“斗争”

作为女人,一个握有权柄但认知有限的女人,对于海军显然是外行,要慈禧太后亲自参与海军建设的谋划显然是强人所难。但是作为近代海军建设的重要支持者,慈禧太后对海军建设的支持主要体现在对洋务大员行事的支持上。众所周知,洋务是一件费力不讨好的差事,无数双眼睛在盯着这一看似油水很足,但实际凶险无比的事业,因此,洋务派大臣在办洋务的过程中曾被无数次弹劾、诅咒甚至是辱骂。按道理,作为官场的老油条,对于“愤青”式的弹章,大多能做到免疫性的无视。但是弹劾多了,难免会影响情绪。有道是多做多错,少做少错,不做才不错,反对洋务的势力纯粹是为了反对而反对。由于近代海军牵涉到钢铁、航运、煤炭、铁路等一系列洋务产业,无一不是当时最来钱、油水最足的肥差。根据一般逻辑,只要沾了这些肥差的人或多或少都会有问题,而自己的名声则依靠扳倒这些人来成就。

为了让这些需要干实事的肱股重臣能够安心做事,只要在她的权限范围内,慈禧太后都会动用她的权力和资源,替洋务派抵挡一些来自反对者的口水。

福建船政局初创时期,接替左宗棠担任闽浙总督的吴棠厌恶洋务,并且对在自己的一亩三分地平白增添一个不归自己管辖的机构表示不满。自他抵达福州任事后,就运用自己的权力对新生的船政大肆打压,大有将新生的船政扼杀在摇篮之中的架势。此举无疑惹怒了船政大臣沈葆桢和已经调任甘陕总督的左宗棠,参劾吴棠的折子放在了慈禧的面前……结果,闽浙总督吴棠在福州任期未满一年就被调到了四川。对洋务持开明态度的马新贻(著名的“刺马案”受害者)接替了他的位置,船政局由此躲过了一劫。

另一个撞到慈禧太后枪口上的是翰林编修梁鼎芬。在中法冲突期间,李鸿章认为法国“软弱”。因不忿于李鸿章的看法,梁鼎芬头脑一热,上书弹劾李鸿章“六可杀”大罪(其中一条是李鸿章面对母亲去世居然不在原籍守制。其实李鸿章是被朝廷夺了情,梁鼎芬这么说等于是在打朝廷的耳光)。李鸿章作为中国近代海军建设的灵魂人物,这个时候无论如何是要力挺的。慈禧太后因此震怒,以“妄劾”的罪名严令吏部严处。吏部本着“大事化小”的原则,在李鸿藻的授意下,上报了“降一级”的薄惩,怎料这次太后不依不挠,认为处理过轻。最后,在太后的亲自过问下,梁鼎芬被一捋到底,连降五级,留下了娇妻龚氏,托好友文廷式照顾后,只身黯然离京。

北洋水师在近代海军建设期间,拥有了“定远”和“镇远”两艘铁甲舰,“超勇”、“扬威”两艘巡洋舰和一批守口炮艇。初具规模后,李鸿章更是成了众矢之的。光绪十一年,兵部左侍郎黄体芳认为北洋水师“是水师,并非中国沿海之水师,乃直隶天津之水师;非海军衙门之水师,乃李鸿章之水师……再阅数年,兵权益威,恐用以御敌则不足,挟以自重则有余”。以此为理由,黄体芳弹劾李鸿章拥兵自重,要朝廷加以掣肘。不料慈禧太后又一次震怒,驳回了黄体芳的弹章,将其降为通政使。

除此之外,种种多如牛毛的弹劾,大多数都在慈禧太后面前碰了壁。对于慈禧太后而言,督抚是需要掣肘,但更多时候需要给他们撑起一把保护伞,不然会影响到国家机器的运转。在鼓噪的书生和办事的督抚之间的选择上,慈禧太后一直保持着十分清醒的头脑。

对于洋务派而言,倘若没有太后的保护,驳回了大部分的弹章,不管是左宗棠和沈葆桢创办的福建船政局,还是缔造北洋水师的李鸿章,面临的阻力必然会成倍增加,而原本就步履蹒跚的中国近代海军建设无疑被拖累。

(未完待续)

链接:“李泰国-阿思本舰队”事件第二次鸦片战争结束后,中国和英国、法国及俄国分别签订了《北京条约》。在新的国际形势下,英国开始倾向加强与清政府合作,希望协助维持清政府统治,同时加强英国对中国的影响。清政府通过总税务司李泰国的斡旋,从英国购得7艘兵船,组成一支小型的“中英联合舰队”,由英国海军上校舍纳德·阿思本担任司令,舰队六百名军官及水手都从英国招募。舰队于1863年开到天津,但由于舰队司令和清政府对指挥权、用人及花费等各方面皆出现严重分歧,最终双方解除合约,舰队解散,各军舰由阿思本带回伦敦拍卖。“李泰国-阿思本舰队”事件,最终以清政府损失38.2万两白银的高昂代价而结束。