第一支入朝参战的探照灯部队

抗美援朝初期,我中国人民志愿军防空部队在夜间没有掌握制空权。为有效配合地面高炮部队和歼击机部队的夜间作战,打击来袭我重要目标的美国空军的轰炸机,中央军委遂决定扩建防空部队的探照灯团,赴朝参战。

从组建部队到准备入朝参战

1950年11月,汤道成正在南京华东军大学习。一天,忽然接到上级命令,让他到东北新组建的防空部队探照灯101团2营任营长。接到命令后,汤道成和新任命的该团团长吴永安等一起由南京乘火车到锦州。这时的探照灯兵101团,还只有几名团、营职主官。当时,东北军区指示东北防司从辽西大洼农场生产部队168师5团抽调一些团、营副职及连、排、班干部,组成团的各级领导班子,并挑选部分老战士为部队的骨干力量。

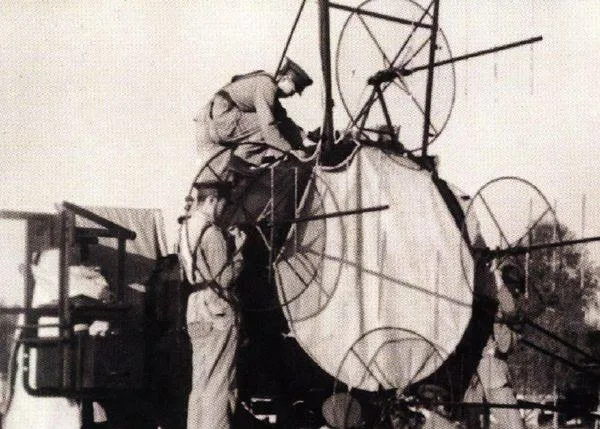

探照灯团成立之初,全部兵员都未接触过探照灯,一切都要从头学起。由于探照灯部队是一个新型的技术兵种,要掌握这种技术,需有一定的文化基础。因此,部队第一批招的新战士是高中生,人数较少,第二批招的多为初中生,又从城市抽调一批汽车司机、油机员、电工、修理工等战勤人员,还从清华大学选来一批无线电、雷达、汽车专业的大学生担任各类技师。武器装备是1951年4月从苏联运来的第二次世界大战时期的探照灯。

面对这种情况,团长吴永安、政委张国力、参谋长易平等,带领全团指战员边组建边训练。他们首先对部队进行了思想教育,使新战士懂得了抗美援朝、保家卫国的伟大意义。接着,团里选派部分有文化的老战士和少数具有高中文化的新战士到上海探照灯121团参学,这些同志后来都成了部队的技术骨干。通过学习和整顿,在探照灯团中迅速掀起了一阵群众性的练兵热潮。当时团领导向全团官兵提出“为抗美援朝、保家卫国练好兵”的口号,整个部队的训练搞得热火朝天。经过几个月的突击训练,战士学会了兵器的基本操作方法,技术人员能排除兵器的简单故障,干部初步掌握了作战指挥和兵器的使用。尽管如此,这时干部、战士的技术水平还是比较低的,更没有实战经验。

赴朝参战前夕,东北军区首长亲临现场视察探照团的实兵演习。1951年12月23日晚,全团集中在沈阳铁西郊区,组建临时指挥所,与空军航空兵28团进行实兵演习。空军以杜-2型轰炸机连续单一跟进飞行,航向、高度不变,第1、2、3次开航行灯,第4、5次不开航行灯。到第4次以后,5连1站两次开灯照中,3连1站雷达灯一次开灯照中,跟踪灯接光连续跟踪。指战员看到自己开灯照中飞机,情绪非常高涨。军区首长对部队的训练成绩非常满意,给予了很高评价。

1951年12月中旬,2营营长汤道成和1营教导员张鹏,随团长吴永安、政委张国力前往东北防空司令部领受赴朝参战的任务。任务是保障高炮部队夜间作战,保卫清川江大桥。首长肯定了新组建部队在人员新、时间短的条件下,训练取得了较好成绩,勉励大家继续努力学习战术技术,争取在朝鲜战场上多照中敌机,为防空部队争光,为祖国人民争光。东北防司副参谋长徐逎斌向大家介绍了朝鲜战场的形势,并指示部队先派干部去朝鲜前线实地勘察,并接受具体任务。

领受任务第二天,汤道成随团副参谋长汤宜敬、1营教导员张鹏,前往朝鲜安州地区实地勘察。他们首先与负责守卫安州地区的铁道高射炮兵指挥所联系。指挥所设在山洞里,吴昌炽司令员接见了他们,并同时召集高炮513和610团的领导干部一起开会,介绍了战场形势和敌情,安排他们到清川江大桥的高射炮513和610团驻地了解情况。高炮部队得知探照灯部队将入朝配合他们作战,表示热烈欢迎。

当时的战场形势是:美国侵略军经我志愿军和朝鲜人民军的5次围歼,从鸭绿江边退到“三八线”以南,敌人在陆地上受到我沉重打击,妄图凭借空中优势挽救其失败的局面,以频繁的空袭破坏我交通要道,断绝我后方军事运输,孤立我前方作战部队。在我高炮部队的顽强打击下,敌轰炸机白天不敢来进犯,多改在夜间偷袭。

安州地区之清川江、大宁江铁路桥和公路桥,是朝鲜平安北道和平安南道的交通咽喉,是我中朝军队军事运输线的枢纽,西线部队供应的必经之地。敌人对这一战略要地竭尽全力进行轰炸,当时我高射炮部队没有雷达,对夜间来袭的敌机,只能在主要方向上进行拦阻射击,不能有效地打击敌人,清川江大桥的安全经常受到威胁。探照灯部队官兵以探照灯照中敌机,为高炮部队夜间作战创造集中火力、有效打击敌机的条件。

初战不利

这次入朝参战,根据东北防空司令部的决定,以探照灯2营为主,配属部分1营的兵器和人员。2营3部雷达探照灯(4连1站、5连1站、6连1站)和12部跟踪灯和1营1部雷达探照灯(2连1站)和8部跟踪灯,全由2营指挥。

部队分两个梯队(1营所属各灯站为第l梯队,2营为第2梯队),分乘两列火车,于1951年12月26日凌晨离开沈阳开赴朝鲜前线,22时到达朝鲜定州北5公里的下端车站。次日16时,以摩托行军开往安州。

去安州的途中多为山区,路况复杂,又被积雪覆盖。司机对路况不熟悉,且缺乏山地行车经验。白天敌机封锁道路,只能夜间行军。而夜间,若不开灯,司机无法行驶;开灯,易遭敌机袭击,前进十分困难。由于组织计划不周,器材和油料准备不充分,个别车辆途中油料耗尽,停在路旁,遭敌机扫射。2营在整个行军途中,伤亡14人,汽车损坏4 辆,部队士气受到一定影响。

到达安州后,吴永安和汤道成迅速带领各级指挥员侦察阵地,熟悉道路。根据敌机袭击我保卫目标的两个主要方向45度和225度,确定了各级指挥所、各雷达灯站和跟踪站的阵地位置,分派了照射任务。1月9日,部队安全进入阵地,开始执行保障高炮部队保卫清川江、大宁江桥的夜间作战任务。

由于缺乏实战经验,加之指挥员对武器性能不够熟悉,选择阵地时,灯站距保卫目标太近,纵然能照中敌机,高炮还没来得及射击,敌机已进入投弹圈或已经投弹。同时,部队以为雷达阵地越高,受干扰越小,越能远距离发现敌机,故把雷达灯阵地选择在山顶上,结果雷达显示器全被远处高山的回波遮蔽,飞机回波无法显示。经过反复试验,决定在山区利用较低的小山挡住远处的高山,把雷达灯阵地选择在小山脚下,可以消除远处高山的雷达回波。

从1952年1月9日到2月3日,敌B-29型轰炸机从45度及225度两个方向侵入,每晚两次,高度3000~5000米,单机纵队鱼贯而入,架次间隔l分钟以上不等,同时以B-26型轰炸机低空偷袭。2营则夜夜开灯,但一直未照中敌机。高炮部队仍只能进行拦阻射击,无法给予敌人有力打击,清川江大桥的安全受到严重威胁。这段时间里,部队的压力很大。高炮部队埋怨探照灯照不中敌机,甚至提出:“只要你们能照中,我们就能将敌机打下来。”

在这种情形下,营长汤道成要求各级干部深入到各灯站,向战士了解情况,分析照不中敌机的原因。4连干部配备最强,在国内训练成绩最好,可到了前线就是照不中敌机。于是,汤营长到4连,白天找干部战士谈心,晚上和雷达灯站的战士一起操作。雷达长果宪金在国内训练成绩最好,多次受到表扬。可是汤营长连续几次发现他在雷荧光屏上发现了目标,却说未发现敌机。经过缜密思考,终于找到诱因——他在荧光屏上看到敌机距我阵地越来越近,但因害怕敌机投弹扫射,便不敢报发现,不敢定位。

根据干部深入基层了解情况,2营召开营党委扩大会,分析照不中敌机的原因:一是少数人对敌机性能不了解,听到敌机声音后感到恐慌;二是没有实战经验,战术技术水平低,不能充分发挥兵器的性能。有的灯站听到敌机声音后,怕敌机向我阵地轰炸扫射,只开灯几秒钟,向四周搜索一下,看不到敌机便立即关灯。此外,技术上的难点是雷达的校正等相关问题,雷达操纵员只会检查有无脉冲,不懂校正雷达定向系统的具体方法;对故障兵器无法立即修复,极大地削弱了战斗力。

针对部队上述问题,2营党委扩大会议决定:解决部队思想问题和解决技术问题同时进行。以连为单位,再次进行思想教育,树立志愿军战士们勇敢战斗、不怕牺牲的精神。各党支部制订了奖惩措施,通报表扬责任心强、作战勇敢的指战员;对有右倾情绪的排长也进行了严肃批评,并给予降级处分。

除此以外,还向指战员介绍了敌机性能,敌B-29型轰炸机只能水平投弹,机动性差,如探照灯能在投弹前照中,在高炮的打击下,它必然投不中目标。我们探照灯部队的任务就是照中敌机,照中敌机就是战斗的胜利。2营党委要求全体指战员勇敢战斗,提高操作技术,提出“照中第一架敌机,为人民立功”的口号。

这时,上级为2营调来2个罗盘校正仪,又邀请苏联顾问别洛夫将军的2名技师帮助校正雷达天线并培训技工,解决了技术难点,还请朝鲜人民军派技工帮助修复受损汽车,使兵器处于良好状态。同时,部队发动全体指战员认真总结初战失利的教训,研究改进战术技术为照中敌机献计献策。2营还专门召开雷达手、灯手会议,研究怎样才能照中敌机,从而提出了“延长雷达开灯时间,雷达操纵手带光搜索,跟踪灯环绕雷达灯交叉协同搜索”的战术。

频繁战斗,连续照中

2月3日,敌1架B-26型轰炸机,在5000米高度从我保卫目标270度方向侵入,被我4连1站雷达发现,9公里定位,8公里开灯,但当时并未看到敌机,该站即带光搜索,附近跟踪灯站立即开灯交叉协同,约经20秒钟,照中敌机,其他跟踪灯站纷纷开灯接光,由于我灯光多,敌机无法逃脱,被我跟踪达2分钟之久。这时,2营其他雷达灯站也纷纷开机定位,借以校正雷达定向偏差,记录准确的光点位置。由于我入朝作战20多天从未照中敌机,高炮部队对探照灯营失去信心。这次虽然照中了敌机,但高炮部队并无准备,未能及时开炮。

首次照中敌机,部队上下沸腾,情绪非常高涨,胜利信心满满,也赢得了高炮部队的信任,为灯、炮协同作战揭开了新篇章。这次战斗的胜利,肯定了“雷达带光搜索、跟踪灯环绕雷达交叉协同作战”战术的正确性。由于在战场上没有反复校验雷达定向的机会,利用照中敌机记光点位置的方法,可以准确校正雷达的定向偏差。自此该经验便一直被沿用在朝鲜战场和以后的探照灯部队作战中。

2月18日,敌机以6批6架B-29、B-50型轰炸机和B-26型轰炸机混合编队,高度4000~6000米,200~270度方向入。批次间隔不等。敌机企图以灵活多变的战术消耗我部队精力,趁我不备,袭击我保卫目标。

我探照灯部队进入一等战准备。第一批敌机临近后,探照灯雷达立即开机搜索,由我4连1站首先发现目标,9公里定位,8公里开灯,照中1架B-50型轰炸机,跟踪灯站迅速接光照中,并连续跟踪,给我高炮部队以充分的射击准备时间,于是高炮部队集中猛烈火力,将照中敌机击落。之后,又连续照中其余5批敌机,高炮部队多次集火射击,敌机仓皇逃走。

这次战斗,我探照灯营一举照中来袭的6 批敌机,并配合炮兵击落1架B-50型轰炸机,极大地鼓舞了部队的士气,为灯、炮部队协同作战提供了宝贵经验。

敌人并不甘心失败。第二天,敌又以7批B-29型轰炸机和3批B-26型轰炸机,再次袭击我保卫目标。侵入方向270度,高度5000~6000米,批次间隔不等,并有护航战斗机在远处低空盘旋。当2营开灯时,向我阵地俯冲扫射。由于刚照中并击落敌机,2营战备有所松懈,而且无可靠情报来源,完全靠我部队以耳听敌机爆音判断敌机入侵。敌机前3批以轻型轰炸机突然低空侵入,2营没有及时进入战斗。待第4批敌机侵入时,迅速投入战斗。探照灯雷达立即开机搜索,后7批敌机全部被2营照中。

针对敌人战术的变化,2营也采取了相应对策:在战斗动作上要求四快:搜索快、照射快、接光快、关灯快。在照射原则上提出:先照主要方向敌机,后照次要方向;先照大型机,后照小型机。重新划分了雷达灯的警戒方向与搜索范围。为了对付敌护航机冲击我阵地,每排指派对空监视哨,指定值班跟踪灯扩大弧光,散光照射敌俯冲机;组织步枪对空射击,请示上级派来了2个高射机枪连,掩护探照灯阵地;关灯后变动方位角,并加盖帆布,以免余光暴露目标。

从2月3日起至19日的8次战斗中,2营照中敌机25架次。敌F-80、F-84战斗机向我阵地俯投弹2次,扫射5次,2营用散光搜索照中护航机6 次,致敌机惊慌逃窜,我人员无伤亡,兵器器材无重大损坏,有效地保卫了清川江、大宁江桥的安全,迫使敌轰炸机40天内不敢来犯,保证了我交通运输的畅通。

灯炮协同,熟能生巧

2营是入朝作战最早的一支探照灯部队,没有任何经验可供借鉴,只能在战斗中不断摸索,改进战术技术。当时没有警戒雷达,通讯设备也很落后,情报来源主要靠部队耳听敌机的声音。一般来说,敌B-29型轰炸机的声音在20公里以外就可以听到。于是,营领导让各连向敌机来袭主要方向派出观察哨。一听到敌机声音,立即向指挥所报告。

2月21日,营副教导员牛明州率领2营留沈阳的18部探照灯及全体指战员到达朝鲜前线。部队的兵力扩大了,战斗力增强了。在实战1个月的基础上,积累了作战经验,提高了战术技术。为保障高炮部队有充分的射击准备时间,在敌机进入高炮火力圈之前40秒至l分钟照中敌机,部队迅速调整部署,向外扩展阵地,前沿灯站距保卫目标12公里以上,照射面积大大增加。全营35部灯,共组成843平方公里的照射场。

营领导清楚,敌机长时间不来,一定在耍什么新花招,部队必须时刻准备着。于是战斗间隙时间较长时,营领导便要求全营认真总结经验,对兵器进行全面检查维护,防止麻痹思想,日夜坚守阵地,严防敌机偷袭。

果然不出所料。1952年3月28日夜,敌机以多批、多路、多方向的战术连续入侵,先后以4 批48架B-29型轰炸机,分别由45度和225度向我清川江大桥袭来,战斗达7小时之久。各批战机从不同方向侵入,高度由中空升到高空,均在8000米以上;批架间隔不一,有的前后2架相互衔接进入,连续突击,妄图使我顾此失彼。第1批7架敌机探照灯部队开灯照射,搜索敌机先后被2营4连1站发现并全部被照中;第2批7架先后被2营6连1站发现并全部照中;第3批又从4连1站方向侵入,由于探照灯雷达发生故障,无法开灯;2营雷达发现最后一批敌机,因江面浓雾升起,无法开灯照射。此次战斗,敌机共投弹2500枚,清川江大桥被炸毁3孔,经一周时间才修复。

事后,探照灯部队和高炮部队共同总结了此次灯、炮协同作战的经验教训,研究制定了对付多批次、大机群敌机入侵的作战方案。

4月18日晚,敌7批9架B-29型轰炸机,在F-84战斗机的掩护下,从225度方向侵入我目标,2营不顾敌护航机的俯冲扫射,照中敌6架B-29型轰炸机,在高炮猛烈的炮火中,敌机仓皇逃窜,保卫了目标的安全。

4月21日晚,营指挥所根据敌情通报,判断敌可能来袭,2营向各连下达了命令,要求照中全部敌机。21时51分,2营在100度方向16公里发现第1批第1架敌机,13公里定位,10公里开灯即照中,邻近跟踪灯站立即接光。半分钟后,高炮向敌机射击,敌机至目标附近仓皇投弹,顺江逃跑。21时53分,4连1站把照中的敌机交给接光的跟踪灯后,立即关灯,主动用雷达搜索第2架敌机,又于原方向16公里发现目标,14公里定位,10公里开灯照中,跟踪灯立即接光,照中达4分钟,为高炮部队创造了充分的射击条件。在接下来的15分钟内,4连1站接连照中第2批2架敌机,高炮部队连连向照中的敌机猛烈开炮射击。

仗越打越精,这次战斗吸取了以往战斗的经验教训。接到上级准确情报后,及早做好战斗准备;各级指挥员机动灵活地实施指挥,特别是4连1站,灵活运用战术,雷达站提前开机搜索目标,定位后,适时开灯准确照中,三四支跟踪灯接光后,主动关灯,搜索后续敌机;雷达操纵手提前定位,方位、高低操纵手协同一致,保证光点稳定,首开照中;跟踪灯接光快,紧跟目标既准又稳,有力保障了高炮部队的射击,保卫了清川江大桥和当地人民的安全,保证了运输线的畅通。

从此以后,敌轰炸机连续90天远离我清川江大桥目标。吹嘘“空中优势”的美国强盗不得不承认:安州地区有大口径高射炮,并有强大的探照灯部队相配合。有经验的敌飞行员也称,安州是他们的“死海”,对来安州执行任务感到“头痛”。

入朝参战的第一支探照灯部队在朝鲜战场上打出了威风,也在中朝人民和军队中树立了较高的威信。5月11日,2营指战员依依告别了朝鲜土地,告别了朝鲜人民,返回祖国接替3营保卫工业重镇沈阳的防空任务。