不同种植年限紫花苜蓿人工草地土壤有机碳及土壤酶活性垂直分布特征

吴旭东,张晓娟,谢应忠,2*,徐坤,杨菁

(1.宁夏大学西北土地退化与生态恢复国家重点实验室培育基地,宁夏 银川750021;2.宁夏大学草业科学研究所,宁夏 银川750021;3.宁夏大学农学院,宁夏 银川750021)

紫花苜蓿(Medicagosativa)是我国人工草地种植面积最大的草种,对于西北生态脆弱区的生态修复、土壤结构改善、土壤肥力增强有着重要作用。另外,苜蓿的根瘤能够固定空气中的游离态氮,能增加土壤有机质与氮素的含量[1]。

土壤表层(0~1m土层)有机碳库大约有1 550Pg(1Pg=1015g),其储量大约是大气碳库的3倍,生物有机体碳库的3.8倍,为地球表层最大的有机碳库[2-5]。土壤有机碳会受到人为干扰形成不同的土壤有机质的输入和输出方式,进而影响土壤碳储量的变化[6]。在过去的几个世纪中,土地利用和植被变化改变了陆地面积的1/3~1/2土壤有机碳储量[7],使得土壤有机碳发生显著变化。目前研究较多的是森林、草地、湿地和农田以及它们之间的转换对土壤有机碳的影响。高亚琴等[8]研究发现陇中黄土高原地区人工种植苜蓿3年、5年和8年生后对0~20cm土壤有机碳平均固存率有一定提高。但不同种植年限和不同地域的研究结果不同,Post和Kwon[9]对全球范围研究结果的综述表明,人工种植草地的平均碳固存率为0.332mg/(hm2·a)。由此可见,土壤有机碳基础含量很低的贫瘠土壤种植人工草地后表现出明显的碳固存效应,有很强碳固存潜力。

土壤酶(soil enzyme)在土壤生态系统的物质循环和能量流动方面扮演着重要角色,是生态系统的生物催化剂,在土壤物质循环和能量转化过程中起着重要作用。土壤酶活性反映了土壤中各种生物化学过程的强度和方向,可以作为评价土壤肥力状况的指标,也是反映土壤质量的生物活性指标[10]。

苜蓿改良土壤的作用已得到许多研究的肯定,但大多是研究苜蓿地土壤理化性质[11]。本试验主要通过比较不同种植年限紫花苜蓿人工草地土壤有机碳及其碳密度和土壤酶活性的垂直分布差异,研究种植年限对紫花苜蓿人工草地土壤碳库及土壤酶活性的影响,为合理评价人工种植苜蓿对土壤的碳汇效应及对土壤的改良与管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验区为典型的温带半干旱气候,年平均气温8.5~9.0℃,≥10℃年有效积温3 135~3 272℃,昼夜温差10~15℃,年平均降水量在180~200mm,无霜期150d左右,年日照时数3 030h,日照率67%,为贺兰山东麓冲积扇与黄河冲积平原之间的宽阔地带。试验在贺兰山农牧场进行,地理坐标为38°32′N,106°05′E,土壤为淡灰钙土,为当地主要土壤类型。土壤全盐含量0.76g/kg,全氮含量0.84g/kg,有机质含量11.04g/kg,碱解氮73.68 mg/kg,速效磷13.80mg/kg,速效钾111.76mg/kg,pH 8.42。农场目前种植苜蓿面积约2.7万hm2,栽培年龄最长的为8年,最短的为1年,均年内刈割4次,全部采用扬黄灌溉,均年苜蓿地施40kg/hm2尿素,12kg/hm2磷肥,3.5kg/hm2钾肥。

1.2 研究方法

1.2.1 样地的选取 于2012年4月选取贺兰山农牧场不同种植年限的紫花苜蓿地(1,3,4,5,8年),供试紫花苜蓿品种为阿尔冈金(Algonquin),由美国引进。试验田为2004,2007,2008,2009,2011年春播的紫花苜蓿地,地力及栽培管理一致。

1.2.2 样品采集与处理 2012年4月下旬在各个样地内(表1),采用土钻法,按“S”形取土壤样品,每块样地3个重复,取样深度为0~100cm,0~20cm每10cm一层,20~80cm每20cm一层。每层均为5点混合样,每个采样点取样3个重复。同时挖取土壤剖面,每块样地为3个重复,用环刀法测定每层土壤容重,剖面内各取3个重复。土壤样品自然风干后,剔除植物根系等杂物,采用四分法取适量土壤样品,风干后过1.00和0.25mm筛。过1mm筛的土样用于测定土壤酶活性,过0.25mm筛的土样用于测定土壤有机碳,每一测定项目做3个重复。土壤有机碳采用重铬酸钾容量法测定[12],过氧化氢酶的测定是基于过氧化氢与土壤相互作用时,用高锰酸钾滴定酶促反应前后过氧化氢的量,由二者之间的差求出分解过氧化氢的量,以此来表示酶的活性,以单位土重的0.1 mol高锰酸钾mL数表示土壤过氧化氢酶活性[13]。蔗糖酶的测定用3,5-二硝基水杨酸比色法。土壤的蔗糖酶活性,以24h后1g土壤葡萄糖的mg数表示[13]。脲酶的测定用靛酚兰比色法,以24h后每100g土的NH3-N的mg数表示土壤的脲酶活性[13]。

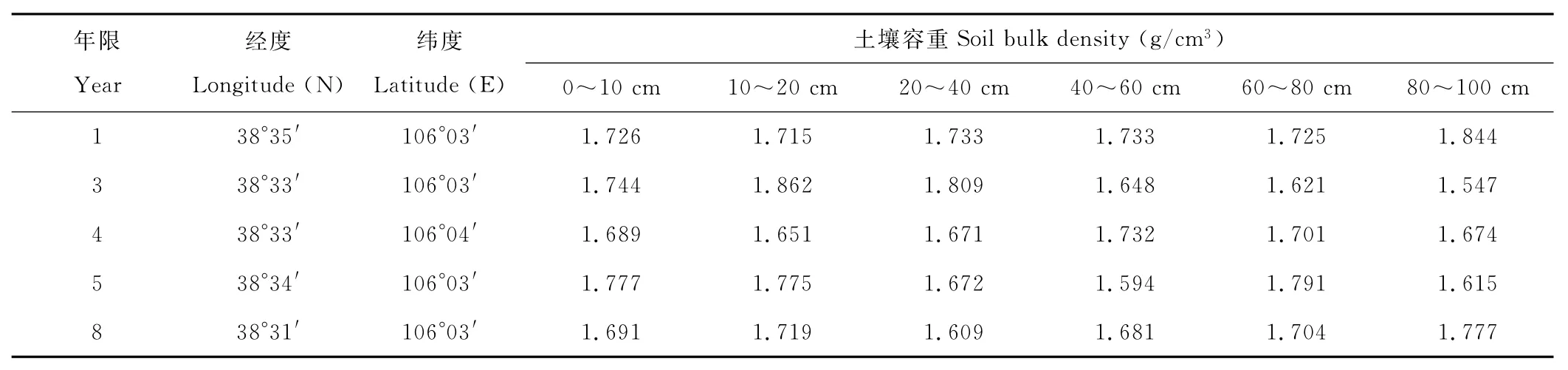

表1 土壤采样点基本信息Table 1 Characteristics of soil sampling sites

1.3 数据处理

利用软件SAS 8.0和Microsoft Excel 2003进行试验数据的统计分析和绘图。

有机碳密度(kg/m2)的计算式为:有机碳密度=有机碳含量×土壤容重×土层厚度,100cm土层有机碳密度为各层有机碳密度之和。

2 结果与分析

2.1 不同种植年限苜蓿地土壤有机碳含量及其碳密度垂直分布特征

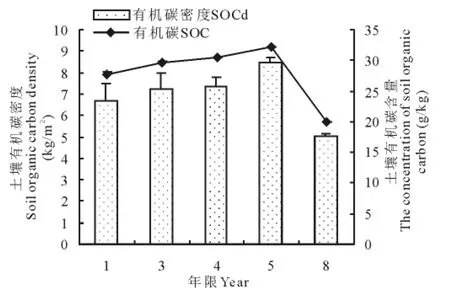

不同种植年限紫花苜蓿地土壤有机碳含量及其碳密度垂直分布存在显著差异(P<0.05)(图1,表2)。表现为:1~8年0~100cm土壤平均SOC含量分别为4.519,4.865,5.120,5.348和3.334g/kg,各土壤剖面SOC含量主要集中在0~40cm深度内,分别占0~100cm土壤有机碳含量的69.7%,65.8%,73.8%,70.0%和67.2%,SOC含量自40cm以下急剧下降,但不同年限下降程度不同。根据测定的土壤容重(表1)进行土壤有机碳密度计算(表2),结果表明,1~8年0~100 cm土壤平均SOC密度分别为1.148,1.217,1.231,1.398和0.840kg/m2,0~40cm 表层约占54.8%~61.8%。对整个0~100cm土层不同年限苜蓿地土壤碳密度与有机碳含量表现的规律性一致,0~100cm土壤有机碳含量及其碳密度均以5年苜蓿地最高,依次为8年(19.9g/kg和5.04kg/m2)<1年(27.7 g/kg和 6.77kg/m2)<3 年 (29.7g/kg 和 7.26 kg/m2)<4 年 (30.4g/kg 和 7.38kg/m2)<5 年(32.2g/kg和8.53kg/m2)。

图1 不同种植年限苜蓿地(0~100cm)土壤有机碳含量及其碳密度Fig.1 The concentration of soil organic carbon(SOC)and soil organic carbon density(SOCd)(0-100cm)of alfalfa with different plantation time

由以上分析可知,随种植年限的增加,土壤有机碳含量及其碳密度都有所提高,不同年限苜蓿地土壤有机碳及其碳密度垂直分布均为表层大于底层。土壤有机碳含量主要决定于植被每年的归还量和分解速率,归还量大、分解速率缓慢会造成土壤积累较多有机碳[12]。由于受种植年限及刈割频率的影响,不同年限苜蓿地枯落物总量、土壤容重及枯落物分解程度不同,导致同一区域不同年限苜蓿土壤有机碳含量及其碳密度也会有差异变化,相比之下,表层土壤容重小,土壤通气性、结构性好、枯落物多,微生物较多,利于有机碳的积累;而随着土层加深有机物输入量减少,土壤通气性明显下降,微生物较少,养分循环较慢,因而深层土壤有机碳含量显著低于表层。

综合上述结果,不同种植年限苜蓿地土壤有机碳含量的垂直分布格局及其在同一土层内的分布表现出差异性。这可能是不同种植年限苜蓿地的凋落物量、根系分布及其活动特点及土壤微生物环境综合作用的结果。土壤有机碳含量较低,是由于刈割频率高,地上部分被带走使得枯枝落物少,土壤有机碳的补充较少,而且耕作会使有机质暴露,加速其分解;同时耕作过程能够增加土壤中微生物的数量,增强其活性,加快有机质的降解速度。

2.2 不同种植年限苜蓿地土壤酶活性垂直分布特征

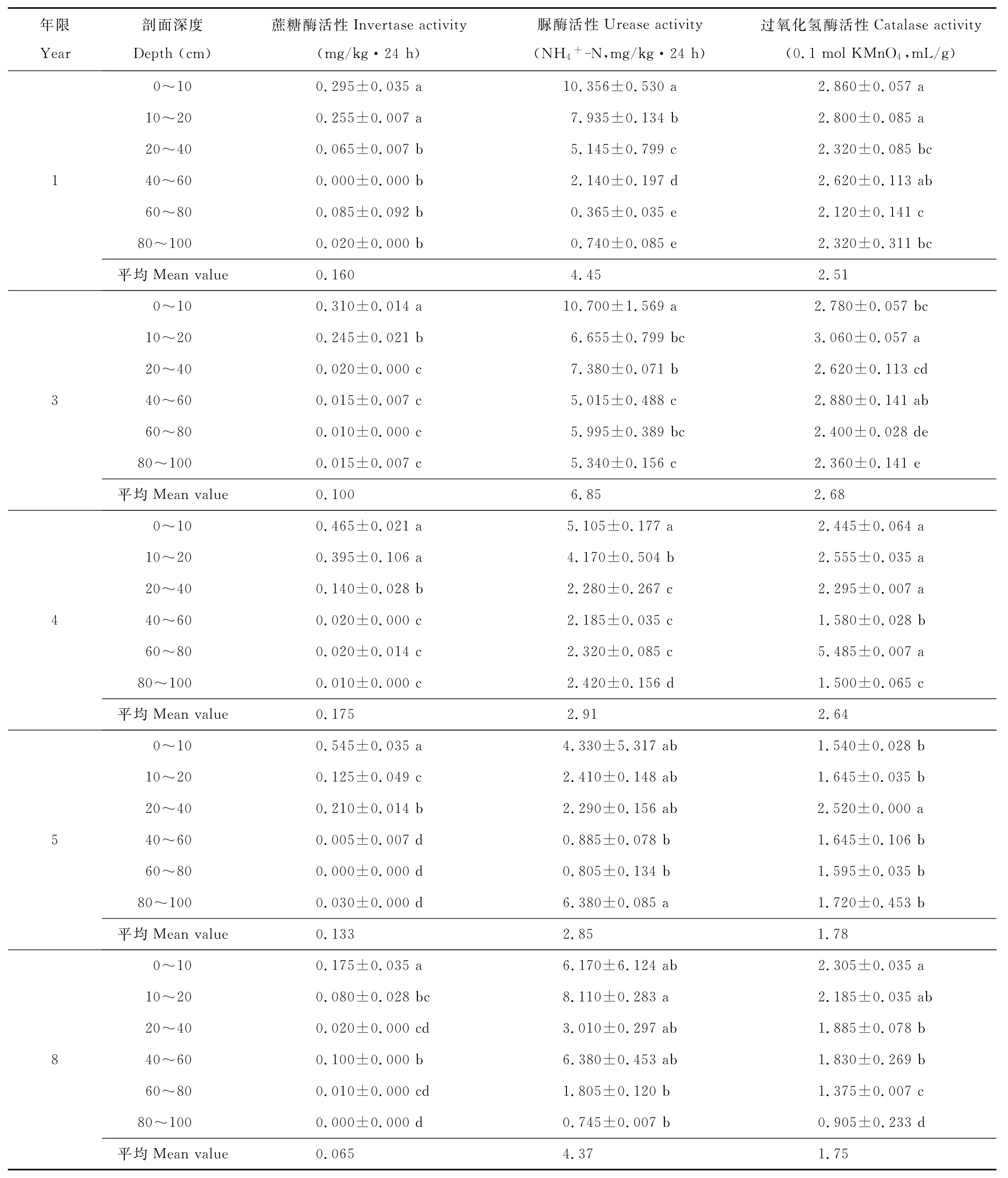

3种土壤酶活性都随着土层加深和种植年限的增加而呈降低趋势,表层及次表层酶活性显著降低(表3)。具体为,随种植年限的延长,土壤脲酶活性在各个层次上都显著减少,表层(0~10cm)和次表层(10~20cm)尤其显著;土壤脲酶活性主要集中在0~20cm深度,且1年(18.5mg/kg·24h)和3年生(17.4mg/kg·24h)苜蓿地明显高于8年生(14.2mg/kg·24h)苜蓿地,4年(9.3mg/kg·24h)和5年生(6.7mg/kg·24h)苜蓿地最低;0~100cm土壤平均脲酶活性表现为5年(2.85mg/kg·24h)<4年(2.91mg/kg·24h)<8年(4.37mg/kg·24h)<1年(4.45mg/kg·24h)<3年(6.85mg/kg·24h)。1~8年平均过氧化氢酶分别为2.51,2.68,2.64,1.78和1.75mL/g,随种植年限延长呈现显著下降趋势;各土壤剖面过氧化氢酶在各土层分布基本均匀,但土壤表层0~20cm土壤过氧化氢酶随苜蓿生长延长显著增加,1~8年过氧化氢酶分别为4.49,3.19,5.00,5.84和5.66mL/g。土壤平均蔗糖酶活性4年生苜蓿地最高(0.175mg/kg·24h),以后依次为1年(0.16mg/kg·24 h)>5年(0.13mg/kg·24h)>3年(0.10mg/kg·24h)>8年(0.07mg/kg·24h)生苜蓿地,各土壤剖面蔗糖酶活性主要集中在0~20cm深度内,自20cm以下逐渐下降,但下降水平在不同剖面差异性不显著(P>0.05)。

3 结论与讨论

土壤有机碳含量及其碳密度的提高,主要来源于动植物残体和植物枯落物,对不同种植时间苜蓿地土壤有机碳及其碳密度垂直分布特征分析表明,随生长时间增长,不同种植年限苜蓿地土壤有机碳含量的垂直分布格局及其在同一土层内的分布表现出差异性。随种植年限的增加,土壤有机碳含量及其碳密度都有所提高,在苜蓿种植5年增加最明显;苜蓿地土壤有机碳及其碳密度垂直分布均为表层大于底层,1~8年苜蓿地都表现出土壤有机碳含量及其碳密度的表聚性,种植3,4,5年的苜蓿地与种植1年苜蓿地相比较,土壤有机碳含量及其碳密度水平都得到了不同程度的提高,土壤结构也将得到改善,这表明种植苜蓿对土壤有机碳有累积作用,能够改良土壤,提高土壤肥力。然而,大量的苜蓿落叶和落枝才是苜蓿人工草地土壤有机碳重要来源,根系也可通过向土壤输送有机碳,但生长年限长的苜蓿平均盖度较低;另外,种植年限和刈割是影响土壤有机碳含量及其碳密度垂直分布差异的主要原因,可以通过不断进行补种更新和减少刈割次数,使土壤有机碳储量保持相对稳定状态。种植8年的苜蓿地的土壤有机碳含量及其碳密度较低的原因是由于刈割时地上部分被大量带走,大大减少了植被对土壤的归还量;还有一方面是由于该地区5-10月气温偏高,加之有足够的灌水量,使土壤温度和湿度得到改善,好氧微生物活动频繁,在一定程度上促进了土壤呼吸作用,加速了土壤有机碳的分解[14],这些因素综合作用,使得8年生苜蓿地土壤有机碳密度、平均土壤有机碳含量水平低于其他各年份。因此认为种植年限和刈割是影响土壤有机碳垂直分布格局的主要因素。

3种土壤酶活性都随着土层加深和种植年限的增加而呈降低趋势,表层及次表层酶活性显著降低,这与邰继承等[15]及马云华等[16]的研究结果相似,邰继承等[15]研究发现0~40cm 土层内,脲酶、过氧化氢酶、蔗糖酶的活性2年生紫花苜蓿地均相应高于5年生紫花苜蓿地,且各土壤酶活性均随土层深度的增加而递减。以上分析反映出,土壤脲酶活性与土壤剖面深度有直接的关系,脲酶活性随剖面深度的增加而显著减小,随苜蓿种植年限的延长,土壤脲酶活性在各个层次上都显著减少,表层和次表层尤其显著,这反映了苜蓿根系在土壤下层逐渐衰退和土壤下层比较紧实而导致苜蓿根系无法深入。因此,脲酶活性的增加与各层次苜蓿根系的固氮水平的高低是同步的[17-20]。与脲酶相似,土壤蔗糖酶的活性可以反映土壤中有机质、氮、磷含量、微生物数量及土壤呼吸强度。人们常用土壤的蔗糖酶活性来表征土壤的熟化程度和肥力水平[14]。表3反映了蔗糖酶的活性随剖面深度的加深而减小,但随种植年限的延长而减少,在表层则达到显著的差异水平。这一趋势与土壤有机碳的表聚性相一致,因为植物残体的补充以表层为主,表层很高的蔗糖酶水平促进了碳、氮、磷等营养元素的活化,会刺激苜蓿根系向表层扩展。同样,土壤过氧化氢酶随种植年限延长呈现显著下降趋势,但土壤表层0~20cm过氧化氢酶随苜蓿生长延长显著增加,表明表层土壤环境因种植年限的影响而趋于不稳定。通过本试验揭示了土壤脲酶、过氧

化氢酶和蔗糖酶活性主要积累在表层,酶分解释放的营养元素对从本质上改善深根系的营养状况所起的作用受到限制。所以,在宁夏贺兰山东麓淡灰钙土区,应该保护好凋落物是增加土壤有机碳,增强土壤酶活性,促进土壤中营养物质的循环和提高土壤肥力。

表3 不同种植年限苜蓿地土壤剖面土壤酶活性Table 3 Soil enzyme activity of alfalfa with different plantation time

[1] 耿华珠,吴永敷,曹致中.中国苜蓿[M].北京:中国农业出版社,1995:5-57.

[2] Post W M,Peng T H,Emanuel W R,etal.The global carbon cycle[J].American Scientist,1990,78:310-320.

[3] 傅华,裴世芳,张洪荣.贺兰山西坡不同海拔梯度草地土壤氮特征[J].草业学报,2005,14(6):50-56.

[4] 杨益,牛得草,文海燕.贺兰山不同海拔土壤颗粒有机碳、氮特征[J].草业学报,2012,21(3):54-60.

[5] 杨晓梅,程积民,孟蕾,等,黄土高原森林草原区土壤有机碳库研究[J].草业科学,2010,27(2):18-23.

[6] 方精云.中国陆地生态系统碳库[M].北京:中国科学技术出版社,1996:251-267.

[7] Houghton R A.Changes in the storage of terrestrial carbon since 1950[A].Soils and Globe Change[C].CRC Press,1995:45-65.

[8] 高亚琴,黄高宝,王晓娟,等.退耕土壤的碳、氮固存及其对CO2,N2O通量的影响[J].生态环境学报,2009,18(3):1071-1076.

[9] Post W M,Kwon K C.Soil carbon sequestration and land use change:processes and potential[J].Global Change Biology,2000,6(3):317-327.

[10] 曹慧,孙辉,杨浩,等.土壤酶活性及其对土壤质量的指示研究进展[J].应用与环境生物学报,2003,9(1):103-109.

[11] 杨玉海,蒋平安.不同种植年限紫花苜蓿地土壤理化特性研究[J].水土保持学报,2005,19(2):110-113.

[12] 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业出版社,2000.

[13] 关松荫.土壤酶及其研究法[M].北京:农业出版社,1986:125.

[14] 吴建国,张小全,徐德应.土地利用变化对土壤有机碳贮量的影响[J].应用生态学报,2004,15(4):593-599.

[15] 邰继承,杨恒山,张庆国,等.不同生长年限紫花苜蓿人工草地土壤酶活性及分布[J].草业科学,2008,25(4):76-78.

[16] 马云华,魏珉,王秀峰.日光温室连作黄瓜根区微生物区系及酶活性的变化[J].应用生态学报,2004,15(6):1005-1008.

[17] 杜伟文,欧阳中万.土壤酶研究进展[J].湖南林业科技,2005,32(5):76-79,82.

[18] 赵兰坡,姜岩.土壤磷酸酶活性测定方法的探讨[J].土壤通报,1986,(3):138-141.

[19] 周华坤,周立,赵新全,等.放牧干扰对高寒草场的影响[J].中国草地,2002,24(5):53-61.

[20] 郭彦军,韩建国.农牧交错带退耕还草对土壤酶活性的影响[J].草业学报,2008,17(5):23-29.