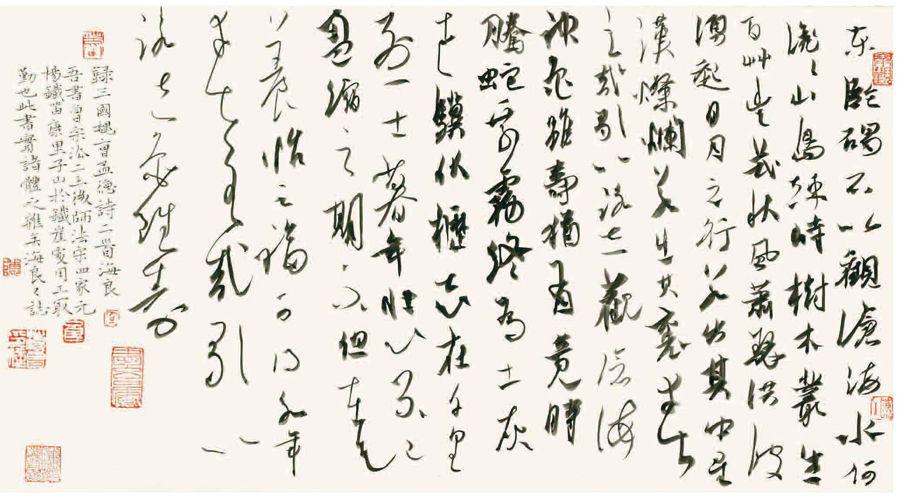

书者何物

陈海良

有人说书法是技巧,有人说书法是一个人的学养,也有人说书法是人生,还有人说书法是文化。每一个喜欢书法的人,对书法的理解可以有不同的解释。我看都对,书法似乎是一个有关中国传统文化的综合体,其“妙用”与“玄通”,可谓“邻于神化”之境。大者,可加以玄妙,光翰墨之道,“阐典坟之大猷,成国家之盛业”。小者,“可谓得简易之道,文则数言,乃成其意,书则一字已见其心”。就书法本体而言,也常誉之为:“无为而用,同自然之功,物类其形,得造化之理。”为此,我们很难用一个较为合理的“词条”来解释书法。其实,书法所包含的内容和意义远不止这些。但这就是书法,也正是其魅力所在。因此,我们常为之求索,然未必有所得。

书者,何物?这似乎是每个书法爱好者所追求的终极理想。

自小,我也沉迷书写。小学一年级时,我因字写得好,常被班主任表扬,使我妄想着创制“陈体”,似乎“成一家”方是学书之理想。所以,常常用“颜体”的偏旁、“欧体”的部首进行“装配”,或是“柳体”的部首……这种单纯而奇异的念头一直引导着自己在中小学时期的毛笔书写,以至于我每次参加全国性的中小学生书法比赛,全部以落选告终,因为这太不合乎学校教育的大纲或当时社会上的习字教育规范了。殊不知,中国人最强调功到自然成的道理,哪有这种想当然的事,但我一直坚持着这个梦想。不仅如此,为了这个不变的“狂想”,书写的训练也渐渐进入到我的生活中来。那时,少有字帖,只要发现什么楼台庙宇上有妙联佳句,父亲总是不厌其烦地挤出时间来用自行车带着我前去欣赏,以便能寻找到自己喜欢的书法;那时,买不起墨汁,常用水写,只要桌子上有一滴水,总不舍得擦干,以指涂抹,自以为法书;那时,我记得启蒙老师陈振亚先生教授我书法,也常以水写垂范,我虽目不转睛,也总有漏失,然久而久之,我的记忆力却得到了训练和提高,每有一心仪的字形,常能烂熟于心,今天看来,这实在是一种欣慰;那时,写字也常常成为父母惩罚我的一种手段,每天中午,我总不肯午休,一心想玩,尤其是在暑假里,父亲总是逼迫我要写掉一大勺水才可以出去与小伙伴们玩耍,于是,我常用一枝斗笔,饱蘸清水,在家里的水泥地上狂写,总想以最快的速度写完铜勺之水,那正是龙飞凤舞,笔墨奔驷,我真不清楚现在钟情草书是否与此有关。不过,在中小学生阶段,书法好像就是这样铭刻在了我幼小的心灵之上。

那时,我本可以报考一所非师范类的综合性大学,以此光宗耀祖,但一张招生通讯,改变了我的一生。“有志者报考南京师范大学首届书法本科专业”(1988年),这样的招生启事,使我奋不顾身,毅然选择了书法,从此开始了“书法人生”。应该说,真正的书写磨练是从这时开始的。四年的专业化训练使自己渐渐认识到书法并不是我想象的那样。书法不再是用几本字帖靠着粗燥、拙劣的技巧就可以拼凑而成的,古人讲,当“不激不厉,而风归自远”。她是一种感觉,一种情性,是妙手偶得,是无意于佳乃佳……尤其是那“妙手”偶得,何谓“妙手”?至今也未能识相,而佛祖言,“修行当不住相”。可是,不知多少人为“空中之相”而憔悴神伤。可佛祖又言,“渡河须用船,登山不用舟”。这渡河之“船”岂可易得,而得者方称之为“妙手”。为此,我孜孜以求其“舟”,虽有诸师引路而技能大进,然仍不知法书为何物,“舟”还未可得,怎知“山”的崇高?因此,师傅们只能再以毕业离别赠言于我:“书法乃终生之事也”。至今,我也未敢忘怀,惟有兢兢业业。

如果说在学校还有先生为书法解惑的话,那么,走向社会之后就仅有一颗虔诚的苦修之心了,然社会的洗礼不断改变着自己对书法的理解。如果说书法是技术的话,那么,现实的生活则是对书本技术的嘲讽,人们并不认同或需要“科班”的一招一式,更强调实用,需要回归她的本然。所以,艺术来源于生活是一条不变的真理。

走上社会,“我的工作并非一帆风顺,生活的‘磨难总光顾于我,以致于工作几经变动。虽然其间有着豪情与癫狂,也有着苦难不断的纠缠与无奈,但写字却一刻没有少。相反,她成了我唯一可以栖身、洗心、澄怀的一片净土,悟道的一面镜子。为此,我放弃了所有的奢求,便专致于书法了。”(《自序》)应该说,专注于书法虽有对书法的一份挚热之心,但更重要的是缘于社会环境的逼迫。经过生活磨砺后的书写似乎更为直接,少了很多修饰和矫情的成分,变得现实和功利起来。冥冥之中也似有一股神力在引领,让我做什么都不顺心,屡遭碰壁,唯有书法可得之于心,应之于手。自1999年以来的十年,可谓频频获奖,投稿十二次,竟有8次是获奖的,且有7次是头奖,如有神助。其间,除一日三餐,唯有书法,因此,书写技能再次大进,书法似乎就是技术和才情,再加上一点点运气而已。频获大奖,一路高歌,以至于冲昏头脑,甚至于书法将要以“获奖”来作为衡量的标准。这种解释显然是幼稚的。

书者何物?我又求索于书学理论。汉杨雄讲“书者,心画也。”这似乎过于抽象,而最为满意的答案应该是清代书论家刘熙载的解释,“书者,如也。如其学,如其养,如其志。总之曰,如其人而已。”这仅是书面解释,这里的“学”、“养”、“志”都与书写的技能没有多少关系,而我们学书者无不关注于“技”的内容。看来,“书者,如也”的内涵是对书之于“道”的总括。

为此,我虽年近不惑,仍负笈北上,以求变通之理。书法不仅仅是获奖,更不光是才情。先生说,“要忘却之前所学的什么‘某家、‘某家,下笔处应无他人之牙慧。”先生是要求我弃“舟”登“山”,也即是小孩子成长过程中的“断奶”。可我以二王为尊,又临习徐文长、王觉斯、傅青主几十年,唯恐入古不深,怎可忘却,心何以甘?现在,整天作“拟古”之书,虽有摄取精华之意,却真无进取之良策,看来离书之“道”越加远了。好在清刘熙载又说,“书贵入神,而神有我神他神之别。入他神者,我化为古也。入我神者,古化为我也。”如此解说,只能算是对我的安慰了。如今,书坛也上演着“拟古之风”,不思进取,以相互效仿为能事。看来书坛需要睿哲之士,方能趋利避害,解当今书坛创作之所急。

不过,书法既然有“我神”、“他神”之分,则,我对自己的评价为:离米南宫的“集古字”还很遥远,岂敢妄称“他神”,离先生所说的要求不知还有多长的距离。

为此,想成为一个得“道”书家似乎已经是遥不可攀,尽管用尽毕生的努力,也未必有所成。其实,此前的书家都是真心做学问而无意为“家”的。启功先生是不喜欢人家称谓他为书法家的,林散之老人生前也是如此,“写字只是为养心活腕,视为体育的一种,可以寄托精神,绝不当书家,当书家太难了”。一心为家而未必能成一家。我同今天的大多数学书者一样,一生只事书技,然由于社会的分工、当代文化的发展现实、书法的内在发展与教育现状,想修身做学问也难,作书本是古代文人的雅事、余事或称之为遣兴,实是厚积薄发。可是,今天的学书者已与传统的文士有着天壤之别,文不行,做士也不成。虽也有一些可以称之为“学者”的,但没有书法的修养,毛笔都没拿几天,怎可晓之以笔墨。所以,书法发展至今,许多学书者感慨:书法太难了!真不知书者为何物?

毛笔的书写已经不再是实用的需要,而在古代是非常平民化的,上至帝王,下至贩夫走卒,皆能操笔记事,或吮墨挥毫。而今,毛笔书写却成为专业者们的竞技场,或晋级爬升的“敲门砖”。几乎所有的作品产生过程被冠之以“创作”,内容和形式已经脱离,再也没有了古代名帖,诸如《食鱼帖》、《中秋帖》、《左脚帖》、《鸭头丸》之类完全生活化的随手信笔了。艺术与生活完全脱离,大多只是为了展厅而已。把书法置身于一个西方人习惯展示的西式殿堂里,我们只能惊呼这是一种中西结合的“创举”。书法赖以生活化的平台已经荡然无存,书法成了少数人的奢侈、画廊买卖的商品。所以,一心“眩技”的心理,在展厅中得到了很好的表达。“书者,技也”,“技”者“利”也,这真是当下的写照。一旦某一书风获奖,其技术动作或作品形制便成为追逐的时尚,如法炮制,犹如大工业化的产品。相反,重“书道”之意者,又常浮于表面,不谙实际的书写技能。古人讲,“技道两进”,或由技进乎道,今天看来是何等遥远。以前,我自诩为“技术派”,现在看来这才是走上书法正道的第一步。

书者何物?我们是以展厅、画廊为依托的“创作”为中心,这种“艺术品”离我们的生活该有多远;我们已经不是传统意义上的文士,我们还能再现“书者”的优雅?充其量是娃娃学步而已。或是急于创新,搬“东”弄“西”,自以为玄妙。无论是“拟古”还是嫁接西学,脱离了我们生活的所谓“创作”只能算是做作,而我们的书法最为强调的恰恰就是自然,她是我们生活的一部分,不是钻牛角尖式的苦思冥想,也不是什么所谓的事业。