尹丹VS岛子

主持语:

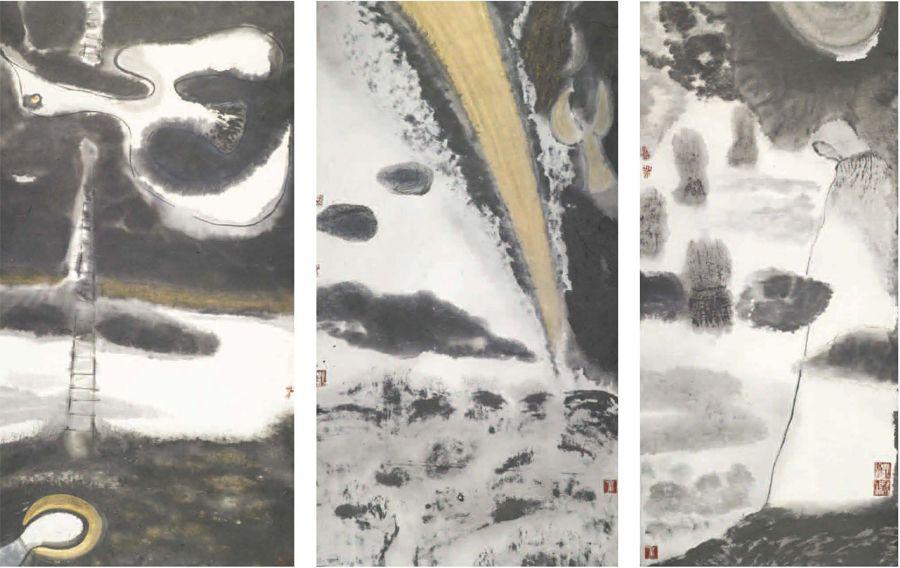

本期对话和以往有所不同,是一个师生之间的对话。尹丹因欣佩岛子学识,从四川美院考入清华美院,做了他的博士,正赶上岛子在德国举办画展。岛子从事诗歌写作、艺术史论教学和视觉艺术研究。又是虔诚的基督徒,近年来开始从事“圣水墨”的艺术创作活动,尝试着将传统水墨的书写性及观念以水墨为媒材表达自己对基督精神的信仰与领悟。在信仰的维度里,他不仅试验着传统水墨的表现力,也实验着现代主义艺术新的可能性,相信他们师徒的对话会给读者别样的信息和思考。

时间:2012年10月

地点:清华大学

嘉宾:尹丹岛子

尹丹:岛子老师,您刚刚去德国出席自己的个人画展,能谈谈这次展览的举办情况吗?

岛子:圣水墨作品从2011年开始就在德国巡回展览,展览题目为“活水生灵:岛子圣水墨展”,从北莱茵——威斯特法伦州的伊瑟隆市开始巡回。

尹丹:是在鲁尔区吗?

岛子:对,鲁尔工业区,德国人口最密集的地区,作品一共有40多件,一直在那边展。今年巡回到石勒苏益格-荷尔斯泰因州的州府基尔市,德国最北部紧邻丹麦、北海和波罗的海的那个州,在汉堡北边。这次是石荷州政府文化处和教会联合办这个巡回展。6月15号已经开幕了,也是100天,正好跟卡塞尔13届文献展同步。6月15号一直展到9月底。我去的时候是8月中旬,暑假期间,出席了8月19号的闭幕式,闭幕式之后又到了多特蒙特出席开幕式。基尔的文化节对中国艺术比较重视,还邀请了中国的乐团、歌手,也是在我的画展开幕的6月举办活动。我在基尔到多特蒙特的展览是在中世纪大教堂举办的,滨临基尔海湾,建于13世纪的圣尼古拉奇教堂,在这里展了二十多件作品。在多特蒙特安排在两个教堂展览:建于13世纪的圣玛格丽特教堂,在那展出我的新作《蓝色圣餐》和朱砂经文书法作品等11件作品,在多特蒙德大教堂里展出16件精选作品,这些作品有三分之一被收藏了。策展人是阿德海特公主,她也是艺术家,丈夫马丁是波鸿大学的音乐理论教授,巴赫专家。他们夫妇一直热情主持这个展览。基尔大学的波恩哈德·思维滕贝格教授写了一篇评论。他看到我的水墨里有种书写性,阐述了“书写性绘画”,也就是我们所说的“书画同源”、“笔法入画”。他做了比较,认为西方的书法是从希腊文就已经开始了,但是西方的书写失去了它的意涵,也就是失去了它的艺术性,发展成一种纯实用的东西,是逻各斯和工具理性使然。中国反而在宋代之后,把书法和绘画通过画院的建制,通过艺术创造的高级形式保留下来,成就了伟大、完整、可继承、可发展的艺术。他认为我的圣水墨非常独特,因为此前他们也和日本水墨画家、前卫书法家交流过。阿德海特在圣玛格丽特教堂开幕式的演讲,题目是《活水何以生灵》,她也指出我的绘画里融合了中国的书写传统和基督宗教艺术这两个最伟大的艺术传统,在一种批判性的时代张力中,同时把两大传统真正的融合到一起。作品在语言形式上把中国文人艺术的书写性和抽象艺术融合起来,不仅仅是一种简单的风格相加,还能用它来承载基督精神,彰显灵性。所以他们的院长和几个教授都是很认真的对待我这个展览。

尹丹:您在创作的时候用中国的笔墨或者书法意蕴来表达基督精神有没有遇到过困难?因为中国的笔墨之前都是用来表达文人趣味的,例如萧条淡薄、天真平和等,这里会不会存在转换上的困难?

岛子:这个我认为是没有什么困难的。我的创作也近10年了,我一直在思考一个问题:写意,抽象,非对象化,非客观性的因素,在当今的可能性究竟在哪里。波普之后,抽象艺术有两极:一极是表现性的,像波洛克、德库宁等,这是一种源自德国浪漫主义和表现主义的风格演变,保守了浪漫表现的诗意情怀,而罗斯科、纽曼则寄予犹太基督教的终极关怀。只有抽象的另一极,极端化的极少主义,才做到非叙事性,但实际上极少主义也发展不下去。但是激浪派,像约翰·凯奇、白南准等人,他们还是融进了东方禅宗、道家等思想的沉静、冥思在里边。你再看巴门特·纽曼的作品,他始终有一种我所说的创世纪的意象结构,他的硬边抽象里充满了“太初有道”、“天地玄黄、宇宙洪荒”的无形大象。

尹丹:有那种很宏大的精神性?

岛子:应该是崇高感,后现代性的崇高。所以我也通过理论上来思考这个问题,精神性艺术在当今的可能性,如何建构它。中国的水墨里,特别是中国的笔意、笔法里,本身就蕴含了的形上的、超验的灵魂性。笔墨的黑白、浓淡、枯润,自由笔法的千变万化,都可以寄寓圣道、彰显灵性。德国的展览今年3月在香港的巡回(从北京的798到香港中文大学的展览),从知识界到一般观众的交流和评价中可以看出他们还是非常喜欢的。我的绘画从理念到形式都是一个比较自觉、反复试错的选择过程,这个过程是水到渠成的,一点一滴积累了几十年。中国的水墨30年,抽象水墨、新文人画、实验水墨这些形态,有一些是有启示的,但有一些是有问题的,比如说某些所谓实验水墨包括所谓新中国画,其实和水墨精神就没有关系,能否拓展、深化水墨语言就成了问题。

尹丹:像您刚才说的中国的水墨,可以表达一种精神性的崇高在里面。那我就在想,这种表达会不会因为文化圈的差异而产生障碍?比如说在中国我们用水墨来表达,可能观者能感受到这样一种精神性,那像德国人,西方人他们的感受会不会和我们不同,会有这样的障碍吗?我一直在想这个问题。

岛子:从我这几次展览的经验看,接触的范围应该说是一些德国文化精英层吧,我不能泛泛的说西方、欧洲如何,所以要说的精细一点才好。比如说阿德海特公主,她是纯粹皇家血统,日耳曼人,她的父亲是弗兰茨·卡尔王子(PrinceFranz-KarlZuZalm-Salm)。她母系这边可以追溯到中国明清时代的汤若望。她认为中国的书法、传统的文人画是非常伟大的艺术。她认为圣水墨才有一种当代性,是中国的当代艺术。所以,她不遗余力地使这个展览放在德国,工作的一丝不苟,她的策展完全是出于爱、道义、义务。明年还要在汉堡州展览,去年是北莱茵-维斯特法伦州,今年是石荷州,最北部的州,明年又返回到汉堡州。我也不知道阿德海特公主她要把这个展览持续到哪一年,反正我一有新作,她就设法跟那些旧的放到一起巡展。

尹丹:我觉得她对东方文化还是有知识准备的,她自己也比较感兴趣。

岛子:对,比如说亲近犹太文化。她比我小两岁,现在还在学希伯来文,学得非常认真。她也画画,她的艺术专业是雕塑。我看她最近的画里边有很多希伯来文的圣经书法,她也做装置。

尹丹:我看您的作品,觉得它是不是通过两个层面来传达意义?一个是像水墨这样的通过一种视觉的东西来传达一种崇高的或是一种诗意的感受。这个可能是超文化圈的,跨文化的,视觉上的,形式上的东西。另外一种就是文化符号或文化代码这种东西,比如基督教这样的一些符号。

岛子:表现基督精神的艺术,因地、因时、因文化因素的融合会不断有新的变体,也不纯然就是基督教的符号的演绎。从现当代艺术来看,如萨瑟兰的巨型祭坛画,鲁奥的油画,丁方近期的“元风景”油画;再如伯格曼的电影《处女泉》、《七封印》、塔尔科夫斯基的晚期电影《潜行者》、《乡愁》、《牺牲》等等,都体现了人类在苦难处境中的信仰挣扎、盼望和爱,很难说有符号性的编码,我宁愿说那是变血为墨的创造。

尹丹:有些是中国文化因素的融合,比如说之前您画的《苦竹》?

岛子:对。你说的是我在2008年画的一件四米高的水墨作品,看上去是一个竹十字架,但那个竹子不是竹竿,它横竖都在生长。“竹子”是中国文人反复使用的人格隐喻符号,从文同、苏东坡到郑板桥,竹子里面都有着人格的隐喻——“高洁、虚心、正直、坚韧”成了圣贤品质的象征,而然不足之处是没有将竹子“位格化”。所谓“位格”是指它里面还应该有“神格”,或者是灵魂的灵性在里边,所以我把它转化了,转化成一种神格意象,给出一种神性的救赎在里边。圣水墨有很多属于基督教的符号,但更多的是灵性的自由释放,也有很多属于中国文化的内在意蕴。它们融合之后要承载道,以圣道抗衡生存的虚无。云南的朱平最近写出一本《实验水墨的现代历程》的专著,他把我归属到一种观念性的水墨里,也是从这个层面上阐述的。

尹丹:我觉得水墨这种“墨”的确给人很多启示在里面,同时这里面蕴含的东西可以是多层次的。

岛子:这个在中国道家思想里就有所体现,老子所说的:“视而不见,名之曰夷;听之不闻,名之曰希;搏之不得,名之曰微。”道的本体就是“夷、希、微”,这三个字构成了事物的本体、宇宙的本体。在比较宗教学上,有的学者认为“夷、希、微”的发音就是“耶和华”。

尹丹:天地人神?

岛子:天地人神相互让渡、依存、蕴涵的关系中,优秀作品之所以感动人,抚慰人,澄明被遮蔽的世界,就在于被天道所充满。我这次也看了基弗尔的大型回顾展,中国可能有上百个艺术家学基弗尔,目前没有一个人学得像,即便学得最像的人也不知道基弗尔作品的精神结构在哪里。我们学来的是什么?材料,厚肌理、大体量,使用稻草、树枝、泥巴、金属,用水泥构件,那个绝不是他的形上结构、超验结构。我们现在的非形象艺术还在现代主义状态,就是柏林伯格倡导的那种东西,的确很浮泛。

尹丹:他的作品看着比较沉重,我感觉。上次我们去德国柏林的“汉堡老火车站”美术馆就有很多基弗尔的作品,给人的感觉是一种沉重与沧桑感。

岛子:嗯,它里边有历史,有历史感。其实这个历史感不是一个线性叙事的历史感,不是每一个具体事件。他把它意象化了,或者是抽象化了。这次去德国看到他比较完整的作品展,他是1943年出生,他开始出道是70年代,展览了他从1975年开始到2012年的主要作品。你看他的参照系,他根本无视艺术史绘画样式及主题,但是有一以贯之的德国精神历史在里面,以身临其境的方式来重现。他是博伊斯的学生,波恩美术馆此前做了一个博伊斯与基弗尔的对比展览。他们这一代人,开始的时候有强烈意识形态的批判,象法兰克福学派那样思考社会问题,带有激进的政治性。但是到1980年代冷战结束之后呢,他们重新思考现代性,有了一个精神价值回归的新起点,是对现代性的反省!

尹丹:那么,您现在对今后的创作有没有什么新的想法呢?

岛子:可能在媒介上。

尹丹:再做一些尝试?

岛子:对,还是以水墨作为一种载体语言,在主题深化的同时,可能有所扩展,也可能不只是这种宗教性的,它可能是诗性的、启示录式的,能随心所欲就好。但有一点,基弗尔给了我很大的启发,他通常在标题和画面题字中把历史文化的意旨与诗性的隐喻相互结合,其实这种方法恰恰是中国文人艺术的传统。过去讲好画家是“诗、书、画、印”四绝,一幅画里有种总体性的信息释放。另外,他作品中对材料的解放从博伊斯就已是滥觞,而我今后的创作在材料上可能要再做一些实验,再扩充总体性的表现力,还是以水墨为主,但水墨并不是万能的。我觉得国内现在一个很大的问题就是把水墨作为身份,一种文化身份,民族身份,那是一个陷阱,自己设定的一个陷阱。就像当年希特勒一样,他非要虚构出一个亚利安神话,发展出一种极端民族主义以至于万劫不复。他极力复古,复辟罗马帝国时期的艺术,他为什么反现代艺术呢,当时纳粹把青骑士、桥社等现代派艺术家的作品都拿来作为反面教材,就像中国文革批“黑画”、拔“毒草”一样,那就是独裁嘛,极端民族主义导致了全面的专制。

尹丹:还办了一个“颓废艺术展”。

岛子:对,他就是要回到帝国时期,罗马帝国时期,他自己称第三帝国。当然他也追求一种崇高,但那个是伪崇高,他公然强化种族主义,其实德意志人同其他欧洲民族一样,是不同种族群体的混合物,他们有“北欧人”即日耳曼人的血统,又吸纳了凯尔特人、斯拉夫人、马扎尔人、地中海人和阿尔卑斯人的成分,现代人类基因图谱证明,人类实无种族之分!种族、民族都是社会概念,而绝非科学概念!近几年,由于去德国考察当代艺术、基督教艺术、举办个人展览的缘故,我很认真地把德国历史,不同的史著看了一些。德国,日耳曼民族在近代就已经不是一个纯粹的民族国家,就像中国五胡乱华一样,很难说谁是纯粹的汉人。这是一种神话,用民族主义来作为一种意识形态。德国人当时正好怀有深深的战败耻辱感,猛然被纳粹煽动起来了。

尹丹:就是一战结束以后。

岛子:对,代价非常大。

尹丹:战争赔款。

岛子:那还是小可,心灵的、灵性的创伤如何医治呢?民族精神、民族亲和力如何新生?如同《圣经·诗篇》所言:“神所要祭的,就是忧伤的灵”,所以他们有一个很沉痛的反省时期,知识分子起来开始反省他们罪责问题。德国战后的废墟文学、包括博伊斯、基弗尔这一代艺术家都是带着沉重的罪责感思考历史和文化的。

尹丹:中国现在很少有真正的思想家,这是个很大的问题。

岛子:当时雅斯贝尔斯他们发起对罪责的追究,认为必须承担罪责,德国人如果不承担这个罪责,就是覆灭,你没有再生的可能。这是一种惩戒,精神的惩戒是重要的。这忏悔意识得益于基督教精神,没有这个不可能的。

尹丹:这个民族真是一个出思想家的民族。全世界都少见。这也许和新教以来的“阅读文化”有关系,路德要求每一个信徒自己识字,自己阅读《圣经》,在阅读的过程中培养了德国人的思考能力。

岛子:确实,如托马斯·曼所言,德意志永远是欧洲的精神战场。德国人在地球上有一种精神导师的自我期许,理性到极端,那边出现黑格尔、康德;这边可以出现狂飙运动、贝多芬、表现主义、博伊斯、激浪派这种艺术。关键是不断反思,不断地自我批判。这就是生命力的更新,必须有强大的理智和深刻的反省能力。

尹丹:对。说到这里,我就想到了前段时间读TJ克拉克的文章想到的问题,有关资本主义国家在文化上调整和更新的问题。资本主义标榜自由,他可以把反对他的力量吸纳进来。

岛子:资本主义最大的也是最终的秘密就是关照人性,他充分把人的欲望,包括堕落的欲望,用消费的方式给你调动起来。

尹丹:比如说,前卫艺术是反对资本主义的,但是资本主义可以把前卫艺术塑造成商品,塑造成文化英雄,把它纳入资本主义体系中的一部分。

岛子:但是,应该看到资本主义有一个对于它来说起到平衡作用的东西,这就是新教伦理。马克斯·韦伯在19世纪末探讨以“天职”概念为基础的资本主义精神起源,新教与资本主义之间的关系,正是信仰与理性的一次最成功的结合,完成了实践理性条件,颠覆了科学理性的霸权地位。那么,何为“天职”?简单的讲它是基督教的价值观,它有个最根本的原则,这个原则就是平等的观念,公正的观念。但是你不能在地上建立一个永恒的东西,因为你的灵魂归属不是在大地上。要在天国建立你的财宝,获得灵魂的得救与永生,即路德神学讲的“因信称义”、“释罪称义”。只有到了“释罪称义”,人才有完全的自由、平等。因此,国家、政党作为人间制度,同样不能约束人的灵魂,不能成为人与上帝之间的中介或障碍。这个宗教价值观影响欧洲人尤其是德国人的经济行为,因此就有民间财团机构,非盈利机构,非政府组织、基金会,来平衡、保护属于灵魂的精神文明及其文化生产力。资本主义依靠新教伦理激发了种种创造发明,比如卡塞尔文献展就是非盈利的艺术机构。2500万欧元投进来,给一个策展人拿去用。但程序绝对是严肃的、民主的,那些画廊代理的艺术家、代表官方意志的艺术家,就无缘进入卡塞尔文献展。

尹丹:但是也有一种说法,说“卡塞尔文献展”是在冷战时期被美国扶植起来的一个意识形态斗争的工具。

岛子:那是瞎掰的。最近两年,我认真地实地考察了战后德国的艺术状况。以“激浪派”为例——战后影响最大的艺术流派,黄河清的书里就硬说它是美国中央情报局制造出来的,这种指证缺少最基本的一手材料。作为后现代艺术的一个发轫,激浪派是一些自由艺术家(聚集在一起),如同我们官方在80年代说圆明园画家村是“盲流艺术家”。二战结束后,威斯巴登是美军基地,所以美国人就去旅行、度假,那些美国艺术家就往欧洲跑,威斯巴登正好是欧洲中心啊,是传统的消费城市,19世纪建立的欧洲最大的赌场就在市中心广场旁边,它西边儿紧挨着法国、比利时,南面是奥地利,两三小时车程,所以到这里来,自然就跟欧洲的前卫艺术家汇合了,说是美国中央情报局支持的,纯属捕风捉影的无稽之谈。像博伊斯、白南准、大野洋子、披头士、许多黑人艺术家都在那儿崛起。我前年去主要是考察博伊斯,当时德国各大美术馆都举办了博伊斯逝世十五周年的纪念大展、回顾展。我在威斯巴登住的那所私人别墅,就是白南准住过的,属于德国一个犹太裔大收藏家米歇尔·伯格,战后他还是一个小伙子,他的母亲在法兰克福郊区经营工艺美术公司。他家就大力资助白南准,他特别了解激浪派当时是怎么回事儿。米歇尔伯格的两大私人美术馆也就是哈利金美术馆、母亲美术馆,收藏白南准的电视装置有10多件,博伊斯的作品300多件,其他激浪派艺术家的作品总数有上千件,那不是说美国介入了就能有席卷欧洲的艺术运动和前卫流派,是文化的内驱力使然、艺术史发展的内在规律使然。老伯格的私人图书馆收藏了所有激浪派的文献,那些艺术家实际很穷困,作品根本没有人买,基本靠民间赞助生存。这次我又在多特蒙德看了激浪派的回顾展,包括约翰凯奇的个人展览在内近千件作品,非常精彩。激浪派已经取消了艺术、文学、音乐的分类界限。展览有很多声音作品,看福斯特尔一个声音(作品)做得非常有趣味。一个大概有10米长5米宽的大木箱子,但是里边全是黑土,大概有半米厚。他准备了很多德国钢锹,参观者可以往土里插,插下去呢,有不同的声音。那是一个声音装置,插进去所震动的回声,整个美术馆都能听到。

尹丹:那这个作品是要表现什么观念呢?纯粹实验性的吗?

岛子:嗯,纯粹实验性的,当然有寓意,像似在掘墓、在勘探或在黑暗中摸索,声音很紧张,幽默有趣。他这类作品,就是受凯奇的影响。凯奇当时是把很多物品的声音都放进他的音乐,他作曲的时候采集很多物体声音,原声,具象的原声。凯奇还有个作品是《12个频道》,有12个收音机同时在播放。这是一个声音装置。他把界限都打通,完全打通。

尹丹:德国真是一个令人神往的地方。整个国家秩序井然,文化氛围也好,真想经常去看看。

岛子:德国每一个城市都有非常独特的美术馆、博物馆。我这次看圣像博物馆,是在艾森市,那也是鲁尔区。按常规说工业区怎么会设立宗教艺术博物馆?事实上这个博物馆在战后就开始收集圣像艺术品了,它的展品来自全欧洲的捐献。我看很多都是教授、名人、博士捐献的,捐献人的名字、身份都很清楚。很厉害的,从拜占庭时代的圣像、金银十字架、婚戒,应有尽有。德国要多去走走、多去看看。德国的摄影博物馆、印刷博物馆都是世界级的。

尹丹:不过去德国的开销还是挺大,主要是住和行比较贵,像柏林、多特蒙德这些地方。我现在特别喜欢到处旅行,长很多见识。

岛子:其实在你这个年龄,有空就应该多走。读万卷书,行万里路嘛。感受不一样的,感受力丰富了,判断力就会深刻,人的思想境界就会得到升华。

尹丹:比如说以前念大学的时候,在书本里读到欧洲是很抽象的一种概念。你不知道那个地方到底是个什么样的空间,什么样的场所,什么样的文化。当我去过这些地方之后,再来读艺术史著作,感受完全不一样。

岛子:人是经验动物,视觉有经验在里边,人的经验从感受里来。

尹丹:如果不真正地去感受,你就无法对这个场所有真正的体会。那就会很肤浅,甚至很多完全是误读。建筑学上所强调的场所感,其实就是人对每个地方的独一无二的感受。

岛子:所以它必须是生命的感悟,是一种从生命到心灵的“观看之道”,其大无外,其内无底。有了这样一个整体的理解,你才敢说理解了。理解力其实建立在感受力上,重要的是不断唤起自己的创造力,奔涌不息的、自由的想象力。

尹 丹

清华大学博士,四川美术学院教师,艺术管理教研室主任。主要研究方向为艺术史、现代艺术批评及艺术活动策划。目前有几十篇学术成果发表于国内重要学术期刊,涉及内容包括艺术史、国内艺术现状等等。

岛 子

原名王敏,诗人,艺术批评家,艺术家。现为清华大学美术学院博士生导师。从事美术学教学、视觉艺术研究、艺术批评及诗歌写作,并策划艺术展览。近年来开始从事“圣水墨”的艺术创作活动,以水墨为媒材表达自己对基督精神的信仰与领悟。