城市社区自治背景下的社区警务建设研究

姜晓东,金 捷,余定猛

(上海市公安局治安总队, 上海 200002;上海公安高等专科学校, 上海 200137)

城市社区自治背景下的社区警务建设研究

姜晓东,金 捷,余定猛

(上海市公安局治安总队, 上海 200002;上海公安高等专科学校, 上海 200137)

社区治理是社会管理的“神经末梢”,是社会管理创新的原点,更是社区警务的着力点。社区警务制度的实践与发展,需要培育、引导、扶持社区居民与组织进行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,形成与之相适应的“合作参与,群防群治”的社区自治格局,构建管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

社区;自治;社区警务

随着我国城市化进程的加速,社区治理逐渐成为我国现代化进程中创新社会管理一个重要课题,而在实践中,这一课题往往又聚焦于如何培育社区居民与组织的自治能力,发挥其自治功能。社区是社会的细胞,社区治理是社会管理的“神经末梢”,是创新社会管理的聚焦点,是推动社区警务的着力点。2000年11月,中共中央办公厅和国务院办公厅转发了民政部《关于在全国推进城市社区建设的意见》的文件,号召在全国范围内全面开展社区建设。2002年11月,党的十六大报告明确提出:“完善城市居民自治,建设管理有序、文明祥和的新型社区,是扩大城市基层民主的基础性工作。”2007年10月,党的十七大报告再次强调:“要健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制,扩大基层群众自治范围,完善民主管理制度,把城乡社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。”2012年11月,党的十八大报告进一步强调:“在城乡社区治理、基层公共事务和公益事业中实行群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,是人民依法直接行使民主权利的重要方式,要引导社会组织健康有序发展,充分发挥群众参与社会管理的基础作用。”

一、社区与社区自治——基于实践探索的需要

社区自治作为一种推进城市社会基层管理的有效形式,自党的十六大以来被提上议事日程,是社会转型的必然结果。社区作为一个学术名词,与具体实践是有一定的差距的,因此,在研讨推进社区自治之前,必须结合社区概念,对其进行定位、划分和界定,从而使社区自治在实践中更具操作性。

(一)社区的界定

“社区”是社会学的一个基本概念,是指由居住在一定地域范围内人群组成的,具有相关利益和内在互动关系的地域性社会生活共同体。社区(本文专指城市社区)具有以下特征:(1)社区是以辖区居民为主体组成的社会生活共同体;(2)社区是一个具有一定地理边界的地域性社会实体;(3)社区是具有一定心理认同感与归属感的利益共同体。

(二)社区自治的内涵与模式

在社区的发展和建设过程中,人们越来越认识到,社区建设的本质和根本方向是民主自治,即社区自治。所谓社区自治,是指不需要外部力量的强制性干预,社区各种利益相关者习惯于通过民主协商来共同处理社区公共事务,并使社区进入自我教育、自我管理、自我服务、自我约束秩序的过程,其本质是公民自治。根据《居委会组织法》和各地推进社区自治的实际进程来看,社区自治的内容主要包括人事选免自治、财产财务自治、社区教育自治、社区服务自治、社区管理自治以及社区居民委员会通过自治的办法和形式协助政府管理社会事务六个方面。以政府和社区之间权能关系不同配置状态作为划分标准,社区自治模式可以分为三种类型,即自治主导型模式、行政主导型模式和混合型主导模式。

1.自治主导型模式。其突出特点是非政府、非营利性组织在社区自治中发挥重要作用。社区是基层社会管理单位,建有自治性的社区委员会、社区董事局、社区服务顾问等组织机构,各组织机构的权责明确,具有法律保证。欧美、澳洲很多国家广泛采用该模式。例如,美国最高法院曾经根据美国《宪法》修正案裁定:只要不影响区域或国家的整体发展,每个社区都有权决定自己的特色。

2.行政主导型。该模式的特点是在政府部门中设立专门的社区治理管理部门,政府行政力量对社区治理有比较强的影响力和控制力,以新加坡最为典型。但是,行政主导并不意味着一切从属于政府。在新加坡,社区基层组织在政治上是中立的,他们与政府没有必然的从属关系,是民间的区域自治组织,社区组织的领导成员都不是民选产生,而是由所在选区的国会议员(民选)委任或推荐。社区领袖的政府委任制以及国会议员对社区事务的深度参与,使新加坡的社区治理受到执政党和政府强有力的影响和控制。

3.混合型模式。该模式的特点是由政府部门的人员与地方及其他社团的代表共同组成社区治理机构,或者由政府有关部门对社区工作和社区治理加以规划、指导,并筹拨经费,政府和社区组织分工合作,各司其职,以色列和日本等国家采用这种模式。但是,政府对社区的干预相对比较宽松和间接,社区组织和治理以自治为主。日本的住区协议会与地域中心(所谓地域中心是指由住区所在地政府根据人口密度和管理半径划分一定区域的行政管理机构)是居民参与公共事务管理的群众自治组织,由居民自愿参加。

社区自治模式与基本特征

上海作为首批26个国家级城市社区建设改革试验区,探索出“两级政府、三级管理、四级网络”的社区管理模式,被称为“上海模式”。“两级政府”指的是市、区两级政府,“三级管理”指的是市、区和街道的管理,“四级网络”指的是市、区、街、居四级的组织网络。“上海模式”是一种典型的政府主导型的社区治理模式,这一模式为北京、石家庄等地所借鉴和引用。同期,沈阳市、武汉市汉江区通过转变政府职能,下放政府权力、建立社区自治组织,探索出“沈阳模式”与“汉江模式”,这是一种趋向于自治主导型的模式。在我国,社区自治是一种政府主导的自上而下的社区治理改革,其形式、途径和内容,在不同城市、不同社区体现出较大的差异性。“自治型模式”理论上主张政府行政权力退出,实践中却又将政府作为预设的推动主体,尽管存在逻辑矛盾,但是,社区自治依然是社区建设与社区管理努力的方向。

二、社区自治的现实形态——基于现实问题的剖析

为透视上海城市社区自治现实形态与存在的问题,笔者通过问卷与访谈相结合的方法进行调查, 调查内容主要涉及被调查者的基本情况、居民对社区生活的评价(以社区治安为重点)、居民参与社区自治情况(如对社区自治、社区居委会、社区警务的理解,以及参与社区治安防范情况等) 。同时,笔者还对宝山区的“华欣苑”,长宁区的“新华居委”等城市社区自治推进典型进行了深入研究。笔者发现,当前上海城市社区自治与社区警务紧密关联,不仅是社会管理创新的关键突破点,也是社区警务深入推进的重要环节。但是,当前的社区自治建设还存在一些问题。

(一)社区自治的法律性支撑薄弱

1989年颁布实施的《居民委员会组织法》对促进城市居民民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,推动城市居民自治发挥了重要作用。但是“社区建设”这一新生事物在法律上无法体现,关于社区自治的性质、地位、管理方式与运作程序更无明确的法律规范,导致社区自治缺乏有效的法律保障。尽管2000年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》,2010年11月又印发了《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》,但是酝酿许久的《城市居民委员会组织法》尚未颁布实施,“社区自治法案”更是尚未提上议事日程,社区治理中关于社区居民委员会及其他社区组织的责、权、利、费等重大事项并未在法律上得以确认,无法从根本上扭转社区居民委员会的行政化问题,也无法为社区自治提供可靠的法律支撑。

(二)社区居民的主动参与度不足

社区自治成熟程度的高低, 取决于社区居民所获取的自治权利, 也取决于居民参与社区自治的意愿。上海城市社区居民参与社区建设主要有两种情形:一是在居委会“干部”人格力量的感召下,积极参与配合社区建设活动;二是在自身公益精神的驱动下,主动参与服务社区建设活动。但从实质上看,社区自治还停留在表面形式上,居民偶尔参与社区事务,如卫生清扫、文体娱乐、治安巡逻等,但难以涉及决策、组织、管理、监督,因而,社区自治之路依然漫长。调查显示,20.9%的居民经常参加社区服务,30.2%的居民偶尔参加,但是在参加社区服务的居民中,51.3%是自愿服务者。社区居民参与度不高,主要原因有两个方面:

一是社区居民的自治意识淡薄。社区居民主要从单位获取资源、收益、地位、身份、福利,对所在单位有强烈的依附与归属感,而认为社区只是居住之所,没有直接的利益关系,缺乏认同与参与意识。此外,46.1%的居民认为其所在的居委会是社区管理者。

二是社区居民参与的条件不足。居民参与社区事务以时间、知识、能力,甚至一定的经济条件为基础,而社区的中青年人整天忙于工作与生活,自然无暇关注或参与社区事务,时间富余的离退休人员、下岗待业人员以及假期中的中小学生却又不具备深度参与社区事务的能力。

(三)自治组织的行政化色彩较浓

根据《居民委员会组织法》规定,居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的基层群众性自治组织。居民通过选举的方式委托居委会管理或处理与居民有关的社区事宜,是现阶段居民参加社区自治的唯一有效途径。然而,实际操作过程中,社区居委会被视为街道办事处组织的延伸,其职能与街道办事处对应设置,成为街道及其部门工作的承受层、操作层,甚至居民委员会的选举、考评都由政府或街道办事处控制管理,政府与社区的指导与协助、服务与监督的关系,已经演变成为领导与被领导、命令与服从的行政隶属关系,带有浓重的行政色彩,严重地影响了社区自治。居委会本应代表社区与政府进行互动,作为社区的发言人向政府表达意愿,而在实际中,反而成了基层政府在社区的发言人,要协助政府对社区进行管理与控制。居委会浓厚的行政化色彩,导致居民对其功能与性质产生认识偏差,难以形成利益共识。

(四)社区自治的组织化程度不高

社区组织(社团)是由社区成员自愿组成的, 为实现成员共同意愿, 按照其章程开展活动的非营利性组织。美国社会学家索尔.D.阿林斯基从互动理论的视角指出,社区组织的本质属性即社区利益的实现者和捍卫者。社区自治组织一般可以分为法定自治组织和民间自治组织两类。法定自治组织主要包括社区居民委员会、村民委员会、社区党组织、社区居民代表大会、村民代表大会、社区居民议事会等,一般具有半官方、半民间性质,既要协助政府完成行政事务,又要充当居民代言人,具有双重角色。民间自治组织主要包括业主大会、业主代表大会、业主委员会等维权组织,社区志愿者协会、社区医疗保健中心、社区保障中心等公益服务组织,各类文化体育艺术团体等联谊性组织。

长期以来,由于受政治全能主义的影响,城市居民生活的各个方面均由行政化的单位所控制、包容,国家与社会高度重合,个人发展空间极为有限,社团发育极不充分。而且,已有的社团,如工会、妇联、共青团、文联等,由于过于行政化,在现代社区治理网络中不能很好地发挥群众自我治理的作用。社区生活中缺少志愿型社团,使得居民参与社区各项事务决策的机会与能力大大减少。许多居民并非不关心自己所在的社区,他们也希望参与社区的管理,但都苦于没有很好的途径,或感觉自己人微言轻。这种状况已成为制约我国社区自治建设的桎梏。当前,我国社区居民自治组织尚处于培育阶段,其独立生存与自我管理能力较弱,组织运作与功能发挥严重依赖政府,难以有效承担社区公共管理和社区服务职能,需要在政府的指导、扶持下,在社区建设实践过程中发展、壮大、成熟。

(五)社区自治的经济性基础薄弱

社区自治组织(社区居委会)开展社区管理和社区服务,需要一定的人、财、物作保障,否则难以为继。目前,社区居委会的经费来源主要有三部分: 政府财政拨款、社区物业收入和社区自筹。由于社区物业收入不高, 驻区单位共建意识不强,社会捐助收入很少且不稳定, 社区居委会运作所需经费的巨大缺口普遍由街道填补。社区经费由市政府、区政府下拨到街道, 由街道统一收支的方式,造成“端谁的饭碗归谁管”,社区居委会不得不依附于街道办事处,难以在社区建设和管理中发挥主体作用,无法凝聚居民的归属感与认同感。区政府、街道办事处及各职能部门与社区居委会责、权、利不统一,“权不随责走,费不随事转”现象突出。

三、城市社区自治的发展——基于社区警务的视角

社区建设内容广泛,但核心是平安建设,发动并组织居民参与社区治安防范,是社区自治的重要内容,也是社区警务的核心要义。2002年3月,公安部在全国公安派出所工作会议上决定在全国推行社区警务战略。2012年6月,孟建柱同志在全国公安厅局长座谈会上强调,“加强社会管理的重心在社区,维护社会稳定的根基在社区,基层基础工作的关键也在社区”。没有社区的平安,就没有整个城市的和谐。社区治安问题是社区政治、经济、文化、历史等诸多因素综合作用的结果,因此,解决社区治安问题必须依靠全社区的共同努力,而不仅仅是公安部门。《国务院关于加强和改进社区服务工作的意见》(国发[2006]14号)提出要“深入开展基层安全创建活动,加强社区警务室(站)建设,大力实施社区警务战略,建立人防、物防、技防相结合的社区防范机制和防控网络”,要“依托社区居委会等基层组织,挖掘和利用社区资源,加强群防群治队伍建设”。“公安机关不是社区警务的唯一主体, 这是推进社区警务的逻辑起点”。①张学兵.在社会建设中深化社区警务工作[N].解放日报,2009-12-16。社区警务制度的实践与发展,需要培育、引导、扶持社区居民与组织进行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,形成与之相适应的“合作参与,群防群治”的社区自治格局,构建管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

美国著名政治学家詹姆士·威尔逊提出的“破窗理论”认为,警察的职能主要是提供服务、执行法律和维持秩序。社区警务要求警察的注意力从以打击犯罪为主转移到以防范犯罪为主上来;从强调警察的专业水平转移到重视警民关系的改善,发动公众广泛参与社区警务上来;从警力跟着案情走转移到立足社区,充分利用社区资源共同预防犯罪上来;从强调高破案率转移到强调减少发案数上来。笔者认为,基于城市社区自治的视角,我们可以从以下四个方面推动社区警务发展。

(一)勾勒社区自治愿景,激发居民参与社区警务的原动力

社区发展的内在动力在于社区居民的广泛参与。公安部门与社区居民、团体组织,以及其他政府机构,依托社区警务平台,进行平等对话、积极沟通,共同勾勒、描绘一个清晰可见的,安全、有序、文明、祥和的社区发展蓝图,使之成为社区发展主体的共同愿景,将有效激发不同主体的参与热情与内在动力。共同愿景(Shared Vision)是所有利益相关者共同勾勒、广泛认同,并真心愿意为之奋斗的发展蓝图,它具有凝聚人心、激发热情、引导行动与规范行为的作用。公安部门推行社区警务战略,就是要坚持“扎根社区、携手社区、依凭社区”的警务工作理念,以服务为先导,发动居民、组织居民积极参与社区安全防范,促进警务工作社区化、群众化,构筑以社区居民为主体的治安防范体系。

例如,公安部门可以联合社区居民、组织,以及相关机构、团体联合制定一份《社区安全保障计划》,整合社区发展资源,激发、释放自治主体的参与动能与独特功能。

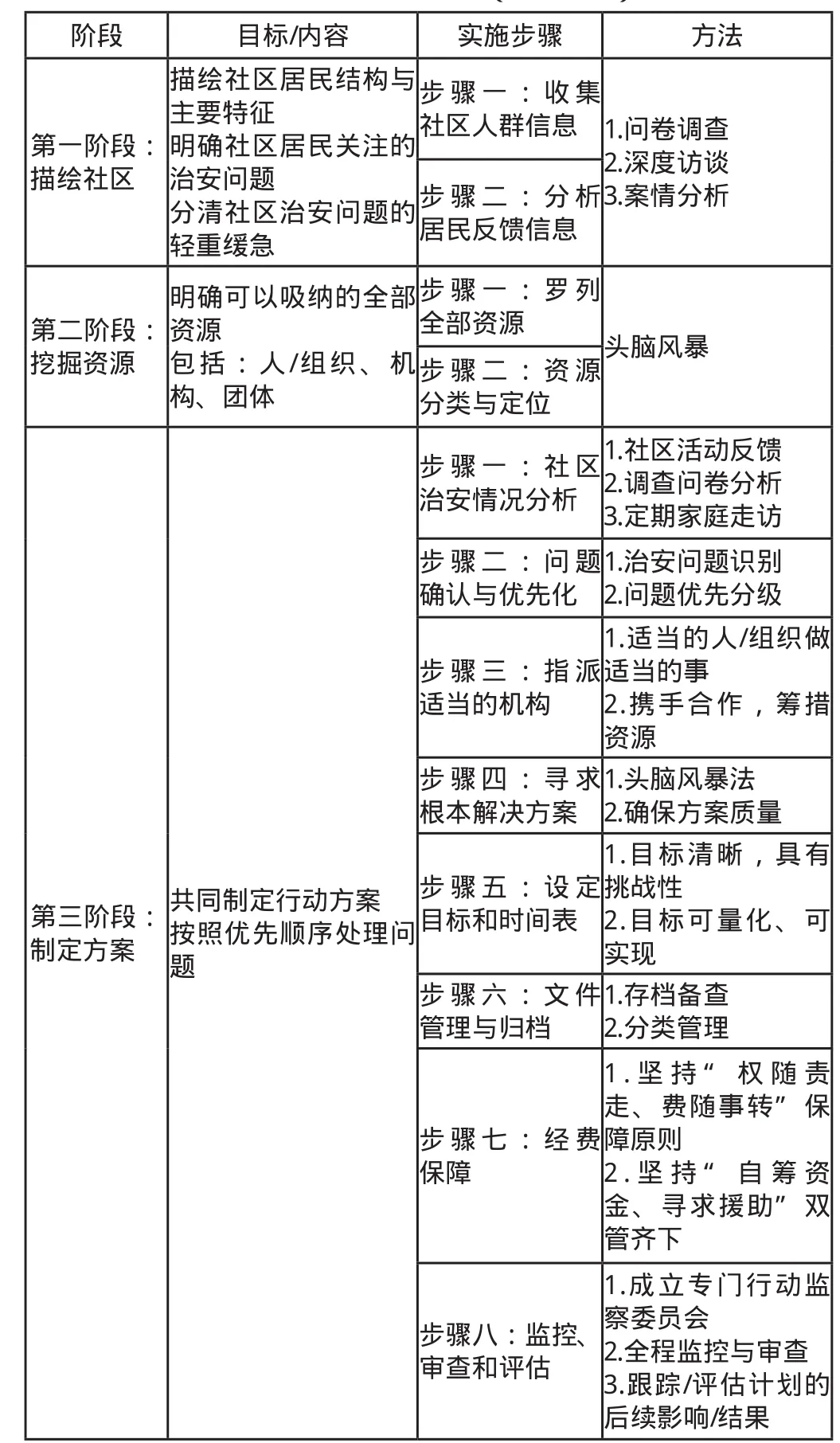

社区安全保障计划(路线图)

(二)多元主体共同参与,形成社区警务合作共建的聚合力

诱发犯罪的因素极其复杂,预防与惩治犯罪绝非单个公安部门所能为,不仅需要社区、民众的共同参与,更需要其他政府职能部门与社会组织机构协作互助,构建立体化的治安防控体系,形成全方位的安全保障机制。

1. 社区民警是社区警务的主导力量。《公安部关于实施社区和农村警务战略的决定》要求社区民警做好人口管理、治安防范和群众工作。要通过走访调查、宣传发动、巡逻守护、实地检查、警情通报等多种方式,承担起开展群众工作、掌握社区民意、管理实有人口、组织安全防范、维护治安秩序的职责任务,努力实现“发案少,秩序好,社会稳定,群众满意”的目标。因此,充分激发社区民警的主动性与创造性是社区警务制度取得实效的根本。

2. 社团组织是社区警务的主要依靠。居委会、物业公司以及业主委员会等都应成为社区警务的积极因素。居委会作为中国城市中最基本的地区单位,其在维护社会治安、组织社区服务、传递民情民意、激发居民自我管理等方面发挥着积极主动的作用;物业公司已经成为社区管理服务的重要组成部分,良好的物业管理不仅可以促进社区内部的和谐有序,增强居民治安防范意愿与积极性,更能通过人防、物防、技防增强治安防范能力;业主委员会是社区治理活动的决策者和参与者,有效地弥补了居委会在自治管理中的缺陷,改善了社区组织管理系统,是社区警务工作的重要依靠。

3.职能部门是社区警务的合作伙伴。社区管理涉及文化、教育、环境、治安、卫生等各项公共事务,再加之预防犯罪是一项系统工程,需要各个单位、机构、社会组织积极参与、配合,因此,加强与各职能部门的沟通,有助于社会管理前置。只有充分挖掘社区内各种资源,才能真正解决居民与社区的实际问题,增强警民互信,为社区警务提供有力的民众基础。

(三)加强社区沟通联络,塑造社区警务的核心理念

社区警务建设与运行是一项长期的系统工程,需要社区、居民,以及其他社会组织机构的支持配合与积极奉献。

一是要坚持社区民警的专职化建设与相对稳定性。警民沟通与伙伴关系建设是社区民警的重要职责之一,也是实现警民协作互助,共同预防、打击犯罪的基础。为此,社区民警不仅应当具备一定的沟通技巧,还需通过长期的朝夕相处,与居民、社区建立感情。在新加坡等社区警务发达国家,社区民警除非升迁,否则很少变动岗位或辖区。这有助于充分发挥社区民警熟悉辖区的优势,提高警务效率;另一方面,长期积累的警民感情,有助于增强双方的互动合作。

二是要注重对社区居民的积极行为进行宣传报道。宣传报道既是对社区居民参与社区治理与社区警务的肯定,同时也是警察部门推广社区警务的重要渠道。这有助于强化社区居民的主体地位,同时也是对潜在犯罪的威慑。此外,对尚未参与其中的社区居民会使其形成一种形势所迫的使命感。这种宣传报道不应局限于内部期刊,而应在大众化媒体中加大力度,民众参与治安巡逻或其他犯罪预防的报道是社区警务的重要内容。此外,社区民警要向居民公开联系方式,向居民发放工作卡片,还可以通过向居民发放印有治安防范宣传标语的小礼品、小物件,时刻提醒民众要加强与警方的合作,共同做好治安防范。

三是要及时表彰对社区安全做出积极贡献的居民。社区民警通过社区服务、警民沟通等各种途径宣传社区警务,并组织居民积极参与,公安部门与其他政府组织要注重对“小人物、大贡献”的表彰奖励,维系群众热情,而不应等到有“流血牺牲”时才去报道。即时的表彰奖励可以对周边的社区与居民发挥正面引导与激励作用,时刻提醒民众“政府没有轻视你们对社会治理所做的贡献”,鼓励他们有更大作为。据新加坡警方统计,40%的警方拘捕与民众的帮助密切相关,这也是表彰奖励与民众贡献良性互动的结果。

(四)建立健全自治法规,强化社区自治活动的法制保障力

社区民警既是社区警务的实践者,也是社区自治发展的推动者。如何引导社区自治发展,培育社区自治力量,发挥社区自治功能,需要有明确的法律规范与制度保障。社区自治的依据是“自治法”,它是划分政府权限与自治组织自治权利的依据,界定自治组织全体成员权利义务,也是自治组织职能设置和职能定位的基本依据。要通过修改我国现有的居民委员会组织法或者重新制定相关法律、法规,明确、具体地规定社区的载体、社区自治的性质和地位、管理方式和运作程序等内容,使社区载体明晰;社区组织与政府职能部门和街道办事处都能够明确自己的权力、义务与职能,防止政府职能部门或街道将其职责转嫁给社区,从而减轻社区工作负担,保障社区各项自治权利(力)的真正落实;使社区居民明确自己的权利义务, 在法律的保障下行使其社区民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的权利,保障社区自治的顺利进行,促进社区警务的真正实现。

总之,从城市社区自治的视角来看,社区警务是以警民互信、居民参与为基础,以安全服务、治安防范为内容,以沟通交流、平等协作为手段,以实现“发案少,秩序好,社会稳定,群众满意”为目标,社区居民与组织在公安部门的扶持、引导下,进行“自我服务、自我管理、自我防范、自我约束”,共同构建社区治安防范体系的动态过程。社区自治与社区警务的融合,公安部门、社区居民、社区组织的平等对话与合作共享是社区建设的必然要求,是社区警务的发展趋势,是当下社区自治发展的内在要求,是创新社会管理的基本路径。

参考文献:

[1]马西恒,刘中起.都市社区治理:以上海建设国际化城市为背景[M].上海:学林出版社,2011.

[2]董小燕.公共领域与城市社区自治[M].北京:社区科学文献出版社,2010.

[3]陈涛.转型期城市社区自治问题研究[D].复旦大学,2008.

[4]林广.中美城市社区自治比较研究——以上海、纽约为例[J].中国名城,2012,(1).

[5]张学兵.在社会建设中深化社区警务工作[N].解放日报,2009-12-16.

[6]张宝锋.城市社区自治研究综述[J].晋阳学刊,2005,(1).

[7]徐庆文.社区自治:理想与现实——北京市西城区月坛街道白云路地域功能社区居民问卷调查报告[J].民政论坛(社区福利),2001,(3).

[8]余定猛. 新加坡社区警务制度研究——兼论我国大城市社区警务制度建设[J].上海公安高等专科学校学报,2013,(1).

Study on the Community Policing Construction against the Background of Urban Autonomy

Jiang Xiaodong, Jin Jie, Yu Dingmeng

(Public Order Administrative Department of Shanghai Municipal Public Security Bureau, Shanghai 200002, China; Shanghai Police College, Shanghai 200137, China)

Public order administration is “the end of nerves”, origin of the social administrative innovation and dynamics of community policing. The practice and development of the community policing need be cultivated, guided and help residents to participate and organize them to govern, serve, educate and supervise themselves in order to form a commonwealth where management is orderly, services are perfect and life is peaceful and civilized.

Community; Autonomy; Community Policing

D631.4

:A

1008-5750(2013)05-0045-(06)

10.3969/j.issn. 1008-5750.2013.05.009

2013-08-23 责任编辑:何银松

姜晓东,男,上海市公安局治安总队基层指导处处长; 金捷,男,上海市公安局治安总队基层指导处副处长;余定猛,男,上海公安高等专科学校业务部教官,治安教研室副主任。