也谈“亲亲相隐”与“而任”

——与梁涛先生商榷

张志强 郭齐勇

笔者拜读了梁涛先生《“亲亲相隐”与“隐而任之”》一文。(《见哲学研究》2012年第10期。以下简称“梁文”,凡引此文只注期刊页码)梁文认为,孟子对于舜“窃负而逃”的设计“不仅不具有可操作性,而且从实际的后果看为‘刑不上王父’提供了法理的依据,成为帝王将相转移罪责、徇私枉法的根据”。(第42页)笔者认为,梁文这种将孟子与腐败相联系的结论,与近年来有关儒家“亲亲相隐”思想的争论中反方的观点并无二致。(参见郭齐勇主编,2004年,2011年)不但如此,梁文还认为“亲亲相隐”的学术争论“更多的是一场‘立场之争’而非‘学术之争’”(第35页),这种判定无异于将参与讨论的诸多学者的研究成果一笔勾销了。此外,梁文引上博楚竹书中存有较大争议的“而任”之语插入传世典籍,并以此作为论述孟子与腐败相关的立论依据,也殊为不妥。总之,梁文并没能做到其所说的“学术之争”,而是站到了反方的“立场”。故此,笔者以为有商榷的必要。

一

梁文认为,“直在其中矣”之“直”应理解为“率直”和“率真”,而以往学者把“直”理解成“公正”、“正直”是不合适的。笔者认为,梁文的这一理解并不全面、准确。

在笔者看来,“直在其中矣”之“直”,并非只是单纯情感流露的“率直”“率真”、“子女或父母本能、自然的反应”;它其实就是人心人情之直、父子亲情之直,此“直”为“曲之直”、有条件的“直”,即朱熹所说的“不求为直,而直在其中”, “本非直也,而直已在其中”(《四书章句集注》,第146页;《朱子语类》,第1202页),也是刘宗周所言“无直名,有直理”(《刘宗周全集》第1册,第452页)。它偏向于保护父子亲情,与“直躬”之“直”是不一样的:后者是抽象的、僵硬的“直”,无视于人的生命存在和自然亲情,与现实脱节,易伤害亲情伦理,所以孔子将其批评为“直躬之为信也,一父而载取名焉”(许维遹,第252页)。《吕氏春秋》对此的评价是:“直躬之信,不若无信”(同上),其原因就在于“直躬”之“直”很有可能存在“沽名买直”的嫌疑。因此,梁文把“直躬”之“直”仅仅理解为“公正”、“正直”、“法的公平性”、“法无例外”等,是片面的,它忽略了此“直”的抽象性和可能存在的功利性,没有意识到用一悬空蹈虚的僵硬之“直”衡量和取舍活生生的父子亲情,是不可取的,而这才是孔子对“直躬”之“直”不满的深层原因所在。

梁文认为儒家的父子情感是天生、自然、本能的反应,这并不意味儒家面对是非曲直时无动于衷,而只有所谓的“率真”以及单纯情感的流露,没有任何对公正、是非、曲直的态度。事实上,“直在其中”之“直”,本来就有“明辨是非”之“直”的含义,只不过孔子认为父子间不主动告发而为对方保持隐默,本身就是在“明辨是非”,“明辨”人心人情之“直”。梁文大概忽略了孔子另一处论“直”之语:“仲尼曰:‘叔向,古之遗直也。治国制刑,不隐于亲,三数叔鱼之恶,不为末减。曰义也夫,可谓直矣!’”(杨伯峻,第1367页)孔子在这里把“直”明确解释为“不隐于亲”,足以说明这一点。可见,孔子并没有如梁文所说的那样:“由于情景化的表述形式”,“没有对这一重要问题做出说明,结果留给后人一个谜团,引起种种争议”。(第37页)恰恰相反,孔子的“情景化的表述形式”正是把“直”在不同情境下的含义讲清楚、说明白了。孔子的“直”是针对不同场合、不同事件鲜明地区分人情和理性,是先秦儒家灵活处理亲情与正义等问题的典型体现。故梁文把此“直”解释为“率真”、“率直”,实则抽走了“直在其中矣”之“直”的理性成分,使之空洞化为感情的“率直”,没能准确把握儒家之“直”的精神。

梁文把“直在其中”之“直”理解为单纯情感流露的率真、率直,客观上还容易矮化儒家“情”概念的深层内涵,把儒家的“情”等同于动物 (包括生理意义上的人)的自然情感 (如乌鸦反哺、羔羊跪乳等),从而抛掉了儒家的“情”的特殊内涵。如果把“情”仅仅理解在这一层面,我们自然就看不出儒家之“情”的关键所在。儒家的“情”概念,是从“孝悌”开始,由爱亲发端,然后扩充到对他人的爱。孔孟儒家所倡导的“亲亲而仁民,仁民而爱物”即说明了这一点。儒家并非只局限于所谓血缘亲情的保护,而是由爱亲开始,推己及人。可见,儒家伦理之“情”的本根,并非仅限于血缘亲情,而是如梁漱溟先生所说的“情理”,即中国人的理性,是“情理虽见著在感情上,却必是无私的感情”;“无私的感情同样地是人类超脱本能而冷静下来的产物”。(梁漱溟,第127、128页)此外,梁文的“故从人情出发,自然应亲亲相隐”、“只讲理不讲情”等表述,也容易误导读者把“情”放在“情面”的意义上理解。先儒的“人情”绝非今天人们所讲的“情面”、“私情”等,而是司马迁所言的“缘人情而制礼”(《史记》卷二十三,“礼书第一”),桓宽所说的“法者,缘人情而制”(王利器,第567页)。刘宗周明确区分了“人情”与“情面”:“大抵情面与人情不同,人情本乎天而致人,有时拂天下之公议以就一己而不为私,如周公、孔子之过,吾党之直是也。情面去其心而从面,有时忍一己之私以就天下而不为公,如起杀妻、牙食子之类是也。”(《刘宗周全集》第2册,第380页)人情不同于“情面”的地方在于:“人情”虽然“就一己”但“不为私”;“情面”则表面上“就天下”但实际上却“不为公”。可见,“人情”其实是讲人的真实处境及其相应的情感,它是存在论的概念。因此,它不完全是情感的东西,而是人性的体现,是真实处境下的真情实感;看似是私,其实是公德之基。

梁文还说:“从率真、真实的情感出发,孔子肯定‘父为子隐,子为父隐’的合理性,但从公正、正义的理性出发,则必须要对‘其父攘羊’做出回应”。(第37页)在笔者看来,梁文此论述正是因为没有注意到上文中所指出的问题,即在没有准确理解儒家之“情”、“直”等概念的情况下,把孔子的“直”简单地打成了“本能的情感反应”与“僵硬的理性”之两橛,而没有看到孔子之“直”应放在儒家之“情”与“理”融通的层面上加以理解。这样,也就等于潜在地设立了一论述前提,即“情”(自然本能的情感)与“理”(僵硬、抽象的道义)的简单对立,由此“前提”出发,他才会说“勿偷盗几乎是一种共识,孔子自然也不会例外(同上),不会认为‘其父攘羊’是合理、合法的”。这里且不论梁文把“攘”直接理解成“偷盗”、“盗窃”是否公允,只是指出梁文的这些解读属多余之论,原因就在于其主观上作了“情”与“理”二元对立的错误预设。

二

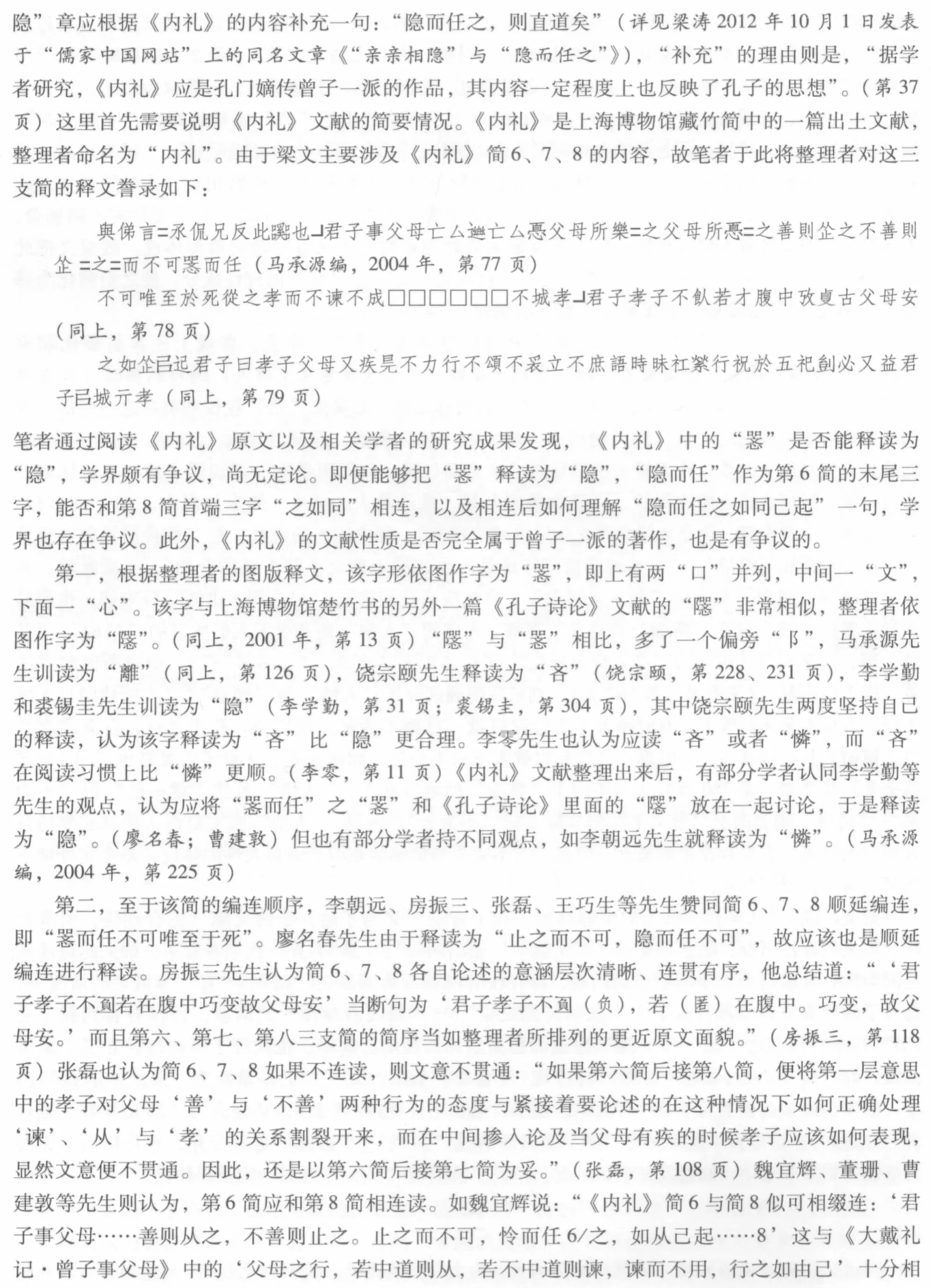

再说梁文为《论语》增字问题。梁文认为,为全面反映孔子、儒家思想起见,《论语》“亲亲相近。简文中的‘如从己起’与‘行之如由己’应是一致的。”(魏宜辉)王巧生则不同意魏宜辉等人的编连顺序:“这样完全没有考虑第七简与上下简的关联。若第六简与第八简相连,将使第七简与其它简无法相连而通读。而六、七、八依次相连则通顺合理。”(王巧生,第73页)可见,《内礼》简6、7、8的编连顺序目前也存有较大的争议。

第三,即便是能够连读为“隐而任之,如同己起”,对于该句的理解学界也有不同观点。前文已说过,“”能否训读为“隐”字存有较大争议,但“任”字同样也存有争议。“任”除理解为担当之意外,廖名春先生理解为“任凭”:“简文‘止之而不可,而任不可’,即‘止之而不可,隐而任不可’,是说君子以谏言‘止’父母之‘不善’而不被父母所接受,就当隐忍而任凭父母所行。”(廖名春)黄人二则认为,读“任”于字形来看不可从,疑读为“往”。(黄人二,第351页)

第四,至于《内礼》的文献性质,学界虽然认为和曾子文献有一定关联,但目前仍难以断定《内礼》完全就是曾子一派的文献。例如,福田哲之就认为《内礼》具有“礼”之相关编篡书的文献性质,他指出:“《内礼》(一)中不见《曾子立孝》开头的‘曾子曰’一语,或是《内礼》(二)不采用《曾子事父母》里曾子与单居离问答之形式,这些都不能说与《内礼》显示‘礼’之具体实践的编撰意图毫无关系,《内礼》可能具有习‘礼’课本的特性”。(福田哲之,第174页)陈卫星甚至认为《内礼》篇名上可能存在“误认”,而应作‘大礼’”。(陈卫星,第106页)

首先,从现存文献上看,现存曾子文献当中并没有明确提到“隐”字,反而大多说的是父母在不听谏诤的情况下,子女应该如何做。因此,用曾子的话论证孔子的观点,并不可靠,二者思想存在差别,所以这里把“隐”字说成是曾子的意思需谨慎。

其次,无论是把《曾子事父母》中的“行之如由己”直接套到“如从己起”上,还是把“吾任其过”之“任”与“而任”之“任”对号入座,都有所片面。理由如下:第一,曾子说“父母之行,若中道则从,若不中道则谏,谏而不用,行之如由己”(《大戴礼记·曾子事父母》),是指父母“谏而不用”时,则“行之如由己”。清人王聘珍曰:“行之,谓父母行之。由,自也。如由己者,过则归己也。”(王聘珍,第86页)可见,“谏而不用,行之如由己”的意思是说,父母如果不听谏,那么子女就只能任父母所行,并把父母的过错归到自己身上。第二,“吾任其过”为曾子之语并非定论。原文为:“子曰:‘可人也,吾任其过;不可人也,吾辞其罪’。”王聘珍云:“此引孔子之言也。‘人’当为‘入’,谓入谏也。任,当也。任过者,过则归己也。《说文》云:‘辞,讼也。’辞其罪,谓内自讼也。”(同上,第82页)这里所引的孔子之语,正和《论语·里仁》中的“子曰:事父母几谏,谏志不从,又敬不违,劳而不怨”相一致。因此,根据《曾子立孝》当中所引孔子的这番话,孔子认为只有在“可入谏”的情况下,才把父母的过错归到自己身上,但如果父母不接受谏诤的话,就只能自己在内心里就父母的过错做一辩讼。

三

在笔者看来,梁文除以上的问题外,最大的误区恐怕还在于一开始就主观地将“情”与“理”简单对立起来,并以此作为理解先秦儒家思想的预设,于是在具体分析孔子、曾子、子思、孟子、荀子等时,总要以所谓“亲亲相隐的范围”为“标准”,“量化”分析这些思想家对“情”与“理”的“偏取程度”,从而得出:“孟子与子思的最大不同是扩大了‘亲亲相隐’的范围,将‘其父杀人’也包括其中”;“他们 (指孔子、子思等重仁派——引注)主张‘亲亲相隐’、‘隐而任之’,但隐匿的范围仅限于‘小而隐者’,要求‘不以小道害大道’。孟子的情况则比较复杂,由于其一度受到重孝派的影响,故试图在‘亲亲为大’和‘仁者,爱人’之间折中、调和,表现出守旧、落后的一面”;“在这一问题上,荀子的主张是合理、进步的,而孟子是保守、落后的”。(第39、40、41页)

梁文的上述结论,似乎给人造成这样一种印象:在先秦儒家脉络中,无论是与之前的孔子、曾子、子思相比,还是与之后的荀子相比,孟子在面对“情”与“理”时,都是“最落后”、 “最保守”的。从梁文多次将子思与孟子放在一起,比较二者“隐”的范围大小、轻重程度的表述来看,似乎带有“扬思抑孟”的倾向。梁文为什么会持有这种观点?原因何在?笔者翻阅了梁先生的大作《郭店楚简与思孟学派》,希望从中找到一点论据。但却偶然发现,梁先生书中对孟子的态度与该文的表述有较大差距,不仅如此,该书中也没有任何论及孟子“扩大了‘亲亲相隐’的范围、将‘其父杀人’也包括在其中”的类似表述。如他说:

舜面对其父瞽叟杀人,为什么前后会有两种不同的选择呢?关键就在于其身份、角色的变化。当舜作为天子,其面对的是“门外之治”,故自然“义斩恩”,为道义牺牲亲情;可是当舜回到家庭,作为一个儿子时,其面对的又是“门内之治”,则应该“恩掩义”,视亲情重于道义。所以孟子笔下的舜,恰恰是“门内之治恩掩义,门外之治义斩恩”,也就是“仁内义外”的实践者。至于将仁、义分别联系于亲亲与尊贤,如《中庸》“仁者,人也,亲亲为大。义者,宜也,尊贤为大”,乃是儒家通义,自然不会为孟子所反对。(梁涛,第387页)

同样在该书中,梁先生还认为孟子笔下的舜的所谓“仁内义外”的做法,正是郭店楚简“仁内义外”说第二个方面“分别将仁、义看做是家族之内与家族之外的组织、管理原则”的体现。(同上,第386页)从梁著、梁文中对孟子论舜的不同态度来看,梁先生看待孟子似乎是持“双重标准”的。遗憾的是,梁著此论述同样也没有准确把握孟子论舜的内涵:第一,孟子一贯是持“仁义内在”说的,而并非梁先生所说的“仁内义外”(此为告子的主张),其“仁”、“义”等概念主要是在道德哲学层面讲的。第二,梁著把“恩”、“义”等公私领域中的概念,直接置换成“仁内义外”的“仁”、“义”等道德哲学中的概念,并通过“将仁、义分别联系于亲亲与尊贤”,再次转换为“情”(亲情)与“理”(道义)的简单二元对立冲突。“仁”与“义”其实并不应直接等同于“亲亲”与“尊贤”。第三,梁著把“仁者,人也,亲亲为大。义者,宜也,尊贤为大”直接理解成儒家通义,其表述不仅不全面,且容易将“亲”、“仁”的层次性误导为二者的对立性。龚建平先生早就指出:“‘亲亲为大’并不等值于‘亲亲至高无上’”,“‘亲亲为大’只是表明‘仁’流行范围内相比较而言的原则,只是仁爱精神具体实践上的层次性”,“‘亲’‘仁’‘爱’三者,显然只有层次上的差别而无根本性质上的对立。”(见郭齐勇主编,2004年,第120、123页)梁著中像这样误导性的表述还有多处,如以“仁”与“孝”、“孝”与“忠”的“对立”来理解孔子、思孟学派:“当孝的血缘亲情与一般社会道义发生冲突时,孔子主张宁肯牺牲道义也要维护血缘亲情,认为‘父为子隐,子为父隐,直在其中矣’”;“在孔子看来,孝构成仁的根源和基础,孝的血缘亲情一旦被破坏,仁的整个大厦也会随之垮塌,所以他一方面主张‘推孝及仁’,在孝的基础上发展出更为广泛的社会伦理关系;另一方面,当社会伦理乃至法律关系与孝悌发生冲突时,他又因为要维护孝的血缘亲情而陷入矛盾之中”。(梁涛,第484、485页)由此可见,梁文对“仁”、“孝”二者之间的关系总是用对立的眼光审视。事实上,孔子并不是在做一个“非此即彼”的选择,而是强调不因一些小事损害亲情,强调“仁”与“孝”的层次性而非对立性。《朱子语类》记载说:“仁如水之源,孝弟是水流底第一坎,仁民是第二坎,爱物则第三坎也”;“譬如一粒粟,生出为苗。仁是粟,孝弟是苗,便是仁为孝弟之本”;“孝弟也是仁,仁民爱物也是仁。只孝弟是初头事,从这里做起”。(《朱子语类》,第463、472、478页)《传习录》中也说:“若无芽,何以有干有枝叶?能抽芽,必是下面有个根在。有根方生,无根便死。无根何从抽芽?父子兄弟之爱,便是人心生意发端处,如木之抽芽。自此而仁民,而爱物,便是发干生枝生叶。”(《传习录》,第25-26页)可见,“仁”与“孝”的关系在于:“仁”是本源,“孝”是发用;为仁 (行仁)须从孝弟开始。(参见郭齐勇主编,2011年,第40-55页)

至此,也就不难理解为什么梁文中一再将“情”与“理”、“仁”与“义”对立起来,并以此作为预设,以“亲亲相隐的范围”来衡量先秦儒家从孔子到荀子的态度了。梁文对“亲亲相隐”、“窃负而逃”等案例误读的根本原因恐怕正在于此,其结果便是梁文中出现了一些乍看合理、实则矛盾的表述。例如,梁文一方面认为“孟子便以‘隐而任之’的方式帮助舜化解了情与理、小爱与大爱之间的冲突。这里的‘隐’是隐避之隐,而‘任之’则是通过舜弃天子位来实现”(第39页);另一方面又认为“(孟子)在亲亲与道义间表现出一定的折中、调和,但其‘窃负而逃’的情节设计,主要还是展示亲情与道义间的冲突与紧张”(第42页)。前文已指出,引入“隐而任”之语解释“亲亲相隐”和孟子论舜等没有足够的学术依据,而这与梁文对孟子论舜及相关案例的认识是有关系的。

至于梁文中“窃负而逃”、“封象有庳”等案例,与历史上的“腐败”事件 (如田叔隐匿梁孝王杀人罪行、欧阳修评论周世宗生父杀人、清人袁枚批评欧阳修等)有关联的论述,学界早就有人明确指出其均存在误读《孟子》的现象。例如,陈乔见先生指出:“在孟子论舜中,有皋陶所代表的法律的权威在,孟子此论蕴涵有‘权’与‘法’相互分立的意思。这一点在周世宗那里没有,在袁枚的论述中亦没有,不止如此,袁枚还抹杀了孟子的这一深刻思想。”(陈乔见,第467-468页)陈先生针对袁枚的误读总结道:“事实上,在孟子的论述中,舜于皋陶不仅仅是君臣关系,而且也是最高行政权力与最高大法官的代表,两者各依据其原则行事,不仅不鲁莽,而且有利于遏制腐败。今天有人认为舜的行为是毋庸置疑的腐败行为,或者应为后世腐败行为负责,实乃厚诬古人也。”(同上,第468页)梁文将孟子论舜和腐败联系在一起,也蹈入了以今非古的窠臼。

行文至此,笔者更加坚定了自己的“立场”,并将其基本观点归纳如下:首先,对于“亲亲相隐”、“窃负而逃”等案例,一定要放在思想史和社会发展史的背景中去理解,避免以主观成见和先入为主的预设去理解先秦儒家思想。其次,“学术”和“立场”应是辩证关系:没有立场的学术不是真学术,没有学术的立场是空立场。学术观点是否能够站得住脚,取决于学术事实的明确性和学术研究的严谨性。再次,学术论争的根本目的,最终是为了影响现实与社会,使之向良性、有序、和谐、稳定的方向发展,这是学术研究和学术论争的最高追求,也是检验学术论争有没有意义的根本标准。2012年3月4日第十一届全国人大第五次会议通过了《刑事诉讼法》修正案,其中第一百八十八条规定:“经人民法院通知,证人没有正当理由不出庭作证的,人民法院可以强制其到庭,但是被告人的配偶、父母、子女除外”(《中华人民共和国刑事诉讼法》,第95页),这说明“亲亲相隐”的儒家思想在一定程度上得到了现代法律制度的认可,同时,它也从一个侧面说明了这场相关的学术讨论不仅有学术研究价值,而且也具有现实意义。

曹建敦,2005年:《读上博藏楚竹书〈内礼〉篇札记》,载简帛研究网http://www.jianbo.org/(2005—3—4)。

陈乔见,2011年:《私与公:自治与法治》,载郭齐勇主编《〈儒家伦理新批判〉之批判》,武汉大学出版社。

陈卫星,2009年:《“内礼”还是“大礼”—— 〈上博楚竹书 (四)·内礼〉篇题考辨》,载《华夏考古》第3期。

《传习录》,1997年,吴光 等编校,上海古籍出版社。

《大戴礼记解诂》,1983年,中华书局。

董姗,2005年:《读〈上博藏战国楚竹书 (四)〉杂记》,载简帛研究网http://www.jianbo.org/(2005—2—20)。

房振三,2006年:《上博馆藏楚竹书 (四)释字二则》,载《古籍研究》总第49期,安徽大学出版社。

福田哲之,2006年:《上博楚简〈内礼〉的文献性质——以与〈大戴礼记〉之〈曾子立孝〉、〈曾子事父母〉比较为中心》,载武汉大学简帛研究中心主编《简帛》第1辑,上海古籍出版社。

龚建平,2004年:《“亲亲为大”是“腐败”?抑或“血亲伦理”?——评刘清平关于儒家“仁爱”精神“无根”的论点》,载郭齐勇主编《儒家伦理争鸣集》,湖北教育出版社。

古籍:《吕氏春秋》,《论语注疏》,《论语集解》,《孝经》,《说文》,《孟子》,《淮南子》,《史记》等。

《郭店楚墓竹简》,1998年,荆州市博物馆 编,文物出版社。

郭齐勇,2008年:《中国哲学智慧的探索》,中华书局。

郭齐勇主编,2004年:《儒家伦理争鸣集——以“亲亲互隐”为中心》,湖北教育出版社。2011年:《〈儒家伦理新批判〉之批判》,武汉大学出版社。

郭齐勇、张锦枝,2012年:《守先待后创造转化——郭齐勇教授学术访谈录》,载《哲学分析》第2期。

黄人二,2006年:《上博藏简第四册内礼书后》,载《古文字研究》第26辑,中华书局。

李零,2009年:《上博楚简三篇校读记》,中国人民大学出版社。

李学勤,2002年:《谈〈诗论〉“诗亡隐志”章》,载《文艺研究》第2期。

《梁漱溟全集》,1990年,山东人民出版社。

梁涛,2008年:《郭店楚简与思孟学派》,中国人民大学出版社。

廖名春,2005年:《读楚竹书〈内豊〉篇箚记 (一)》,载简帛研究网http://www.jianbo.org/(2005—2—20)。

《刘宗周全集》,2007年,吴光 编,浙江古籍出版社。

马承源编,2001年,《上海博物馆藏战国楚竹书》(一),上海古籍出版社。2004年,《上海博物馆藏战国楚竹书》(四),上海古籍出版社。

裘锡圭,2004年:《中国出土古文献十讲》,复旦大学出版社。

饶宗颐,2002年:《竹书〈诗序〉小笺》,载上海大学古代文明研究中心、清华大学思想文化研究编《上博馆藏战国楚竹书研究》,上海书店。

《四书章句集注》,1983年,中华书局。

王利器,1992年:《盐铁论校注》,中华书局。

王巧生,2008年:《上博藏战国楚竹书四〈内礼〉篇集释》,载《平顶山学院学报》第6期。

魏宜辉,2005年:《读上博楚简 (四)劄记》,载简帛研究网http://www.jianbo.org/(2005—3—10)。

许维遹,2009年:《吕氏春秋集释》,中华书局。

杨伯峻,1990年:《春秋左传注》(修订本),中华书局。

张磊,2007年:《上海博物馆竹书〈内礼〉与〈大戴礼记〉“曾子十篇”》,载《管子学刊》第1期。

《中华人民共和国刑事诉讼法》,2012年,法律出版社。

《朱子语类》,1986年,中华书局。

——以“亲亲相隐”为视角