语义分解性在惯用语理解中的作用

马利军 张积家 杜 凯

(1广州中医药大学经济与管理学院,广州 510006) (2中国人民大学心理学系,北京 100873)(3华南师范大学心理应用研究中心,广州 510631)

1 引言

惯用语(idioms)是语言的组织形式之一,其比喻义常常无法通过成分单词的意义直接整合而来(马利军,张静宇,张积家,2010)。例如,“回老家”的比喻义是 “死亡”,成分意义却可以整合为 “回到家乡”,二者的含义相去甚远。由于句法加工和语义提取的结果不同,使得惯用语的理解机制成为研究焦点。非建构的观点(noncompositional models)认为,惯用语类似于一个长单词,语义不可分解,句法不可变换,读者可以直接地从心理词典中提取惯用语的意义(Callies&Butcher,2007)。即,惯用语在心理词典中是整词表征,加工是比喻意义的直接通达。然而,在惯用语的使用中,存在着句法灵活性和词汇可替代性,这难以用整词表征假说来解释。建构的观点(compositional models)认为,惯用语不是一个独立的词条。在读者的心理词典中,惯用语以词素或词汇节点的方式表征,理解是自下而上的信息激活过程,是语言模块的输出(合成的意义)。其中,结构假说认为,惯用语的意义和单词的特殊结构(惯用语键,idiomatic key)相联系(Cacciari&Tabossi,1988);概念隐喻假说认为,惯用语的意义和预存的概念隐喻相联系(Gibbs,Bogdanovich,Skyes,&Barr,1997)。Smolka,Rabanus 和Rösler(2003)对德语惯用语研究发现,动词词素的意义在加工的早期就已经激活,不支持结构假说。Glucksberg,Brown和McGlone(1993)研究表明,在惯用语的理解中,概念隐喻并未自动地激活,是客观世界的知识影响惯用语的理解。不同观点争论的焦点在于:惯用语的整词与词素的意义联系是可以分解的,还是任意的?惯用语在读者的心理词典中是如何表征的?非建构的观点认为,惯用语是整词表征;建构的观点认为,惯用语是词素组合表征,但惯用语具有与一般短语不同的结构,字面义整合的目的在于识别惯用语的比喻性质。之后,惯用语键或概念隐喻将发挥作用,即整词义与表达形式之间存在着结构联系。鉴于整词表征说和词素表征说之间存在着争论,以及两种观点在解释惯用语时存在着不足,研究者提出了惯用语理解的混合模型(hybrid model)(Cutting&Bock,1997),认为惯用语同时存在着整词表征和词素表征。哪一种表征得到通达,依赖于概念的激活水平,激活水平高的词条将被选择(Sprenger,Levelt,&Kempen,2006)。混合模型综合了建构的观点和非建构的观点,通过词素和整词的激活水平来区分惯用语是直接通达还是经历了由部分到整体的加工,得到了较多的研究结果的支持。Nenonen,Niemi和Laine(2002)对失语症者研究发现,惯用语既不是整词表征,也不是单纯的句法建构。Sprenger等(2006)发现,成分单词对惯用语整词的启动比一般短语大;在惯用语完成中,尾词的语义相关词、语音相关词对惯用语的产生具有启动效应;缺失尾词的惯用语可以激活尾词的语义相关词和语音相关词。惯用语具有自己的词汇表征,并且和成分单词的lemma存在着双向联结。由此,词素是否发挥作用以及发挥怎样的作用,成为惯用语理解研究的焦点,词素义和整词义的激活模式成为区别不同理论观点的重要标志。

Gibbs,Nayak和Cutting(1989)提出语义合成性(compositionality)的概念,并发展出语义分解性假说(decomposition hypothesis)。他们认为,惯用语的语义可以分解,但可分解的程度不同。语义分解性是指 “惯用语的成分词素对比喻义的贡献”,它决定了惯用语的句法特征和加工方式。语义可分解的惯用语类似于普通短语,加工需要进行词汇检索与句法分析。通过词素义的激活,整合出比喻义,句法行为灵活;语义不可分解的惯用语类似于长单词,理解是直接提取比喻义,不存在词素义的整合,句法行为凝固。语义分解性是混合模型产生的前提,它从语义加工的角度区分了惯用语,试图通过语义分解性的差异来消除建构的观点和非建构的观点的争论,是对词素义和整词义的关系的阐释。语义分解性假说认为,加工语义高分解的惯用语存在着词素分解,加工语义低分解的惯用语是直接通达。大量的研究证实了语义分解性对于惯用语理解的作用。Gibbs,Nayak,Bolton和Keppel(1989)发现,相对于语义不可分解的惯用语,语义可分解的惯用语的句法更为灵活,加工速度更快。Titone和Connine(1999)通过眼动实验发现,无论是在偏向字面义的语境中,还是在偏向比喻义的语境中,语义不可分解的惯用语的加工更容易受语境影响。语义可分解的惯用语存在着字面义的自动激活,激活比喻义困难。但是,也有研究质疑语义分解性的真实性。Tabossi,Fanari和Wolf(2008,2009)发现,语义分解性并未影响惯用语的句法灵活性,惯用语的理解速度不受语义分解性和句法灵活性影响。那么,语义分解性是否影响惯用语的加工?它影响惯用语理解的哪些方面?

Giora(1997)提出 “层级显性意义假说”(the Graded Salience Hypothesis,GSH)来阐释惯用语理解模式的差异。该假说认为,无论是建构的观点、非建构的观点还是分解性假说,都采取了二分的方式划分比喻性表达的意义,即划分为比喻义和字面义。事实上,比喻性表达在读者的心理词典中储存的是它较为凸显的意义,这种凸显性随着语言材料的熟悉性、惯例性和使用频率的变化而变化。在语言加工中,凸显的意义将首先得到加工,凸显的意义和非凸显的意义之间是一种渐进的变化,而不是非此即彼的选择。根据GSH模型,熟悉的惯用语凸显了比喻义,不熟悉的惯用语凸显了字面义。那么,语义高分解的惯用语将首先凸显何种意义?Libben和Titone(2008)对英语惯用语研究发现,熟悉性制约着语义分解性的作用,理解熟悉的惯用语快于理解不熟悉的惯用语。熟悉的惯用语的语义分解性更高。在延时加工的条件下,整词可分解性和词素可分解性都受熟悉性影响。在即时加工的条件下,熟悉性和语义分解性之间存在着交互作用。语义分解性不影响高熟悉的惯用语的加工,却影响低熟悉的惯用语的理解,语义分解性高的惯用语理解得快。但是,在马利军和张积家(2011)对汉语惯用语的延时理解研究中,并未发现语义分解性和熟悉性的显著相关。如果熟悉性影响语义分解性,语义高分解的惯用语应具有高熟悉惯用语的特征,即语义高分解的惯用语凸显了比喻义,语义低分解的惯用语凸显了字面义。而根据语义分解性假说,却推出了相反的结论,语义低分解的惯用语直接激活了比喻义,语义高分解的惯用语首先激活了字面义,通过字面义整合通达了比喻义。那么,在控制了熟悉性之后,语义分解性不同的惯用语将凸显何种意义?语义分解性是否可以独立地发挥作用?

语义分解性在何时发挥作用也存在着争议。Titone和Connine(1994)发现,在无偏向的语境中,语义分解性并未影响惯用语的加工速度。但是,当句子存在着整词偏向(趋向字面义或比喻义)时,语义可分解的惯用语加工得快。语义分解性的作用出现在加工的晚期,即当惯用语的性质被识别之后,语义分解性才发挥作用。研究发现,当SOA为80~200 ms时,惯用语的凸显意义与非凸显意义出现了激活;在SOA为750 ms时,只发现凸显意义的激活(Chiarello,Liu,Shears,Quan,&Kacinik,2003;Faust&Kahana,2002)。因此,SOA在200~300 ms时段,可以探讨即时的加工过程;SOA在800 ms后,可以考察后期的加工过程(Faust&Kahana,2002;Faust&Mashal,2007;Kacinik&Chiarello,2007)。考虑到语义分解性对惯用语的影响存在着分析与整合,加工时间影响惯用语的理解,本研究将采用两种SOA(300 ms和800 ms)来考察语义分解性是否独立地影响惯用语理解,揭示语义分解性发挥作用的时间点。

已有的印欧语系(英语、意大利语、德语、法语)惯用语理解的研究所使用的材料多为动宾结构的惯用语,其主要形式为 “动词-(定)冠词-名词”,如 “kick the bucket”(“一 命 呜 呼 ”)、 “eat one’s words”(“食言”),惯用语的中间成分并无词素意义。此类惯用语的语法结构简单,材料中词素的语义性质相对容易控制,许多研究采用了多种手段通过变换第三个词素来考察惯用语的加工。汉语惯用语在结构、组织方式、表达意义形式等方面均不同于英文的“idioms”。汉语动宾结构的惯用语多采用“1+2”格式,每一成分词素都发挥着独特的作用,后两个词素结合紧密构成一个亚词汇单位。两类惯用语的结构差异会造成两者的预测性不同。汉语动宾结构的惯用语的前两个语素的出现会易化最后语素的提取,而英文动宾结构的惯用语的前两个语素的出现不容易易化最后语素的提取(Libben&Titone,2008;马利军等,2011)。根据结构假说,预测性是影响惯用语理解的重要因素之一,预测性不同会造成惯用语的通达速度不同。Tabossi等(2008)以及佘贤君、宋歌和张必隐(2000)的研究均证实,预测性在英语惯用语和汉语惯用语的理解中均具有重要作用,高预测性的惯用语的比喻义较早地得到了激活。那么,汉语惯用语和英语惯用语的结构差异所引发的预测性差异是否会影响已有惯用语通达模型的解释力?对印欧语系语言的研究发现,语法加工先于语义加工;汉语是表义性强的语言,语义加工优于句法加工(Liu,Li,Shu,Zhang,&Chen,2010)。而惯用语的句法加工和语义加工之间存在着冲突:句法加工激活字面义,语义加工激活比喻义。那么,汉语惯用语的语义激活模式是否有别于英语惯用语?

另外,国内外对“idioms”的研究主要集中在动宾结构的惯用语上,很少有研究涉及偏正结构的惯用语。然而,对汉语惯用语理解的研究不能忽视偏正结构的惯用语。首先,在汉语中存在着大量的偏正结构的惯用语。史海菊(2007)以《现代汉语惯用语规范词典》(李行健,2001)为基础,分析了1565条三字格惯用语的结构特征,发现汉语惯用语以述宾型和定中型为主,二者合计占了83.5%。这两类惯用语大体上相当于动宾结构的惯用语和偏正结构的惯用语。其次,汉语的动宾结构的惯用语和偏正结构的惯用语在语法结构上存在着较大的差异。虽然部分偏正结构的惯用语和动宾结构的惯用语的形式相似,都是“1+2”格式,但语素在两类惯用语理解中发挥的作用不同。在汉语偏正结构的惯用语的理解中,单字词素的贡献较大;在汉语动宾结构的惯用语的理解中,双字词素的作用较大(马利军等,2011)。汉语动宾结构的惯用语和偏正结构的惯用语的句法变换也存在着差异。语义分解性假说认为,惯用语的句法变换基于语义性质。惯用语是组合性表达,句法行为受制于语义是否可以分解,语义可分解的惯用语的句法灵活。那么,语义分解性决定句法灵活性的规律是否适合所有类型的惯用语?在汉语中,多数偏正结构的惯用语不能进行任何形式的句法变换,如插入修饰成分、语素替换、颠倒语素位置等。语义分解性假说关于语义分解性与句法灵活性的对应关系可能并不适合于偏正结构的惯用语。如此一来,基于英文的动宾结构的惯用语建立的理解模型是否可以解释汉语的偏正结构的惯用语的理解?因此,本研究试图解决4个问题:(1)语义分解性是否是一种真实的语义性质?是否独立地影响惯用语的理解?(2)语义分解性影响惯用语理解的机制如何?(3)语义分解性假说是否可以解释汉语偏正结构的惯用语的理解?(4)汉语惯用语的心理表征符合哪一类理解模型?

2 实验1短加工时间条件下语义分解性对惯用语理解的影响

2.1 方法

2.1.1 被试

26名汉族大学生,男11人,女15人,平均年龄为21.5岁,视力或矫正视力正常。

2.1.2 设计与材料

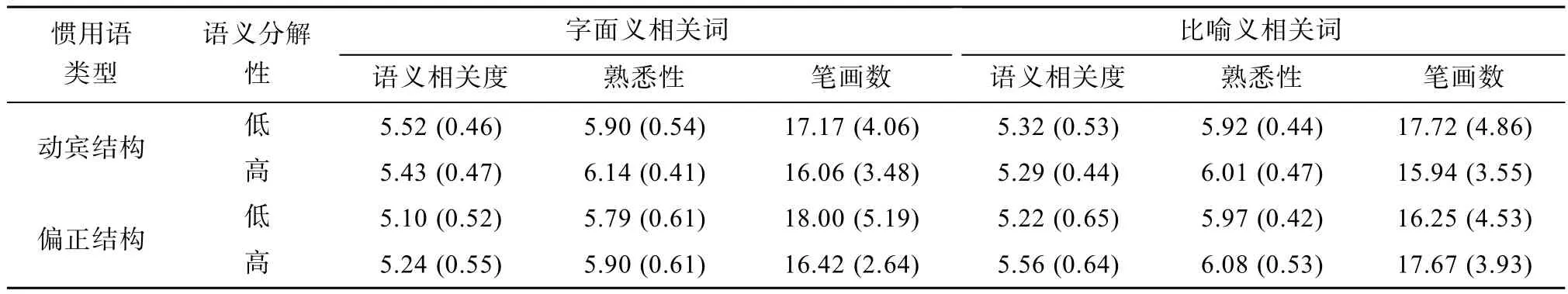

2(惯用语类型:高语义分解性/低语义分解性)×2(目标词类型:字面义相关/比喻义相关)重复测量设计。采用启动范式,启动词为三字格的惯用语,目标词为与启动词语义相关或无关的双字词,语义相关词分为字面义相关词和比喻义相关词。从《汉语惯用语词典》(周宏溟,1990)中选取了230个惯用语,160名大学生评定惯用语的熟悉性、语义分解性、预测性、字面义合理性、理解性、表象性和习得年龄。预测性评定采用填字成词的方法,即将惯用语的尾字挖掉,考察补全的比例(佘贤君等,2000)。熟悉性、理解性、表象性和字面义合理性的评定采用5点量表,由低至高遵循1~5的顺序。语义分解性的评定采用2点量表,0表示不可分解,1表示可以分解,指导语为:“语义分解性是指惯用语的组成部分对惯用语的理解有无贡献。如果有贡献,则惯用语可以分解,记为1;如果没有贡献,则惯用语不可以分解,记为0。例如,在‘铁饭碗’中,‘饭碗’本身就有工作的比喻意义,成分单词的意义对惯用语理解有帮助,语义可以分解。而在‘绿帽子’中,无论是‘绿’还是 ‘帽子’,都对惯用语的比喻意义没有任何贡献,语义不可以分解。”习得年龄的评定采用6点量表,被试依据幼儿园、小学1~3年级、小学4~6年级、初中、高中和大学作出评定。同时,从《现代汉语频率词典》(北京语言学院语言教学研究所编,1986)查找出惯用语 “1”位置词素的频率。最后,从评定材料中选取了36条动宾结构的惯用语,24条偏正结构的惯用语,共60条惯用语。

对动宾结构的惯用语,按照语义分解性高于0.58或低于0.53为界分为高、低两类,t

检验表明,t

(34)=8.52,p

<0.001,差异显著。匹配两类惯用语的熟悉性、理解性、表象性、字面义合理性、习得年龄、预测性和单字词素频率(即“1”位置的单字频率)。t

检验表明,高、低语义分解性的惯用语的各项语义性质差异均不显著,t

(34)=0.40,p

>0.05,t

(34)=0.88,p

>0.05,t

(34)=0.94,p

>0.05,t

(34)=0.10,p

>0.05,t

(34)=0.50,p

>0.05,t

(34)=0.39,p

>0.05,t

(34)=0.56,p

>0.05。由于多数惯用语的双字亚词汇的频率无法勘查,如“吃干饭”中的“干饭”,“开夜车”中的“夜车”,而且,由于惯用语的双字亚词汇对整词依附性较强,无法单独进行熟悉性评定,所以本研究未对双字亚词汇做熟悉性评定。不过,由于已经匹配了两类惯用语“1”位置的单字词素频率,控制了两类惯用语整词的熟悉性,所以,可以认为双字亚词汇在熟悉性上没有显著的差异。如果双字亚词汇的熟悉性相差太大,这种差异就会通过整词的熟悉性显示出来。但是,事实上,两类惯用语整词的熟悉性差异不显著。对偏正结构的惯用语,按照语义分解性高于0.53或低于0.47为界分为两类(由于两类惯用语的语义分解性得分有差异,因此选取的标准不同),t

检验表明,t

(22)=6.74,p

<0.001,差异显著。同时,匹配了两类惯用语的熟悉性、理解性、表象性、字面义合理性、习得年龄、预测性和单字词素频率。t

检验表明,高、低语义分解性的惯用语的各项语义性质差异均不显著,t

(22)=0.14,p

>0.05,t

(22)=1.18,p

>0.05,t

(22)=1.65,p

>0.05,t

(22)=0.16,p

>0.05,t

(22)=1.02,p

>0.05,t

(22)=1.71,p

>0.05,t

(22)=1.01,p

>0.05。两类惯用语的语义性质的匹配情况见表1。

表1 两类惯用语的语义性质匹配表

研究采用项目内比较范式,给每一惯用语选择了一个字面义相关词(由于汉语惯用语的整词常常是字面义虚化,因此,字面义以双字亚词汇的语义相关词进行表征),一个比喻义相关词。为每一对语义相关词配以一个语义无关的惯用语作为控制条件(Cieślicka&Heredia,2011),它们具有相同的目标词,只是作为启动词的惯用语不同。每个匹配条件下的惯用语呈现相同的次数。另外选择了60个惯用语,配以180个非词作为填充刺激。20名研究生对字面义相关词和比喻义相关词的熟悉性进行7点评定。60名大学生对目标词与惯用语的语义相关性(字面义和比喻义)进行7点评定。语义相关词与惯用语的语义相关度均在4.0以上,各种条件下的均值皆大于5.0。语义无关词与惯用语的语义相关度在1.5以下。对动宾结构的惯用语,匹配高、低语义分解性的惯用语的两种语义相关词的语义相关性、熟悉性和笔画数。t

检验表明,在低语义分解性的条件下,字面义相关词与比喻义相关词的各语义性质差异均不显著,t

(17)=1.07,p

>0.05,t

(17)=0.09,p

>0.05,t

(17)=0.40,p

>0.05。在高语义分解性的条件下,两类语义相关词的各语义性质差异均不显著,t

(17)=0.49,p

>0.05,t

(17)=0.97,p

>0.05,t

(17)=0.08,p

>0.05。同时,高、低语义分解性的惯用语的字面义相关词的各项语义性质差异均不显著,t

(34)=0.47,p

>0.05,t

(34)=1.50,p

>0.05,t

(34)=0.88,p

>0.05;比喻义相关词的各项语义性质差异均不显著,t

(34)=0.19,p

>0.05,t

(34)=0.63,p

>0.05,t

(34)=1.25,p

>0.05。对偏正结构的惯用语,匹配了高、低语义分解性的惯用语的两种语义相关词的平均语义相关度、平均熟悉性和平均笔画数。t

检验表明,在低语义分解性条件下,字面义相关词与比喻义相关词的各项语义性质的差异均不显著,t

(11)=0.44,p

>0.05,t

(11)=0.93,p

>0.05,t

(11)=0.91,p

>0.05。在高语义分解性的条件下,两类语义相关词的各项语义性质差异均不显著,t

(11)=1.40,p

>0.05,t

(11)=0.63,p

>0.05,t

(11)=1.07,p

>0.05。同时,高、低语义分解性的惯用语的字面义相关词的各项语义性质差异不显著,t

(22)=0.64,p

>0.05,t

(22)=0.44,p

>0.05,t

(22)=0.94,p

>0.05; 比喻义相关词的各项语义性质差异不显著,t

(22)=1.64,p

>0.05,t

(22)=0.51,p

>0.05,t

(22)=0.82,p

>0.05。见表2。2.1.3 程序

采用E-prime软件编程。所有的实验材料随机呈现在计算机屏幕的中央。被试通过24次练习熟悉实验流程。在正式实验时,首先呈现指导语,接着在屏幕的中央呈现红色注视点“+”500 ms,然后呈现惯用语300 ms,随后呈现语义相关词、语义无关词或非词,要求被试进行词汇判断。若判断为真词,则按下F键;若判断为非词,则按下J键。按键反应在被试间平衡。被试按键后,刺激消失,进入500 ms的空屏,然后进入下一次试验,整个实验共包含420次试验。如果被试在3000 ms内没有反应,出现提示。计算机自动记录被试的反应时和反应正误。计时单位为ms,误差为±1 ms。使用SPSS 13.0对数据进行处理。

2.2 结果与分析

由于动宾结构的惯用语和偏正结构的惯用语的语义分解性差异显著,t

(58)=2.25,p

<0.05,因此,分别报告在两类惯用语启动下的实验结果。2.2.1 动宾结构的惯用语

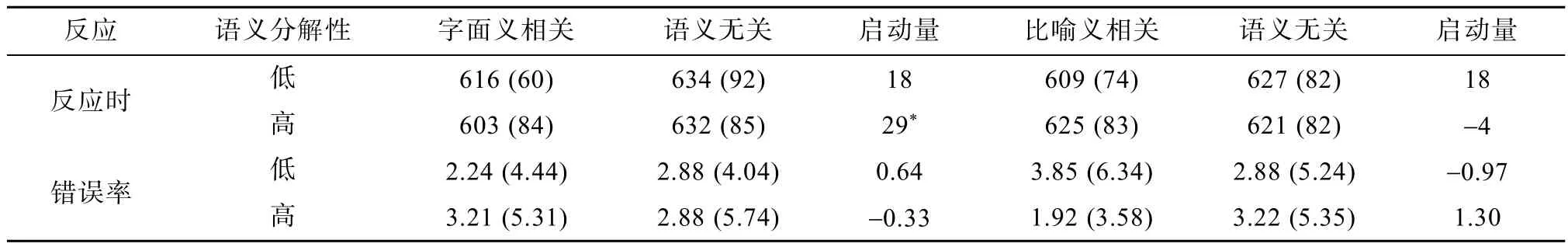

表2 两类语义相关词的语义性质匹配表

表3 SOA=300 ms时目标刺激的平均反应时(ms)和错误率(%)

反应时分析时删除错误反应和M

±2.5SD

以外的数据,占全部数据的6.80%。结果见表3。反应时的方差分析表明,惯用语类型和目标词类型之间的交互作用被试分析显著,F

(1,25)=4.12,p

=0.05,项目分析不显著,F

(1,68)=1.82,p

>0.05。简单效应分析表明,语义高分解的惯用语对字面义的激活速度显著快于语义低分解的惯用语,p

<0.05。在语义高分解的惯用语启动下,字面义的激活速度显著快于比喻义的激活速度,p

<0.05。其它的主效应均不显著,p

>0.05。为了了解四种水平下不同类型的启动效应,对语义相关条件和语义无关条件的反应时进行t

检验,发现语义低分解的惯用语对字面义相关词的启动效应被试分析边缘显著,t

(25)=1.96,p

=0.06,项目分析不显著,t

(17)=1.31,p

>0.05。字面义相关词的反应时显著短于语义无关条件。对比喻义相关词的启动效应显著,t

(25)=2.03,p

=0.05,t

(17)=2.15,p

<0.05。比喻义相关词的反应时显著短于语义无关条件。语义高分解的惯用语对字面义相关词的启动效应显著,t

(25)=3.42,p

<0.01,t

(17)=2.13,p

<0.05。字面义相关词的反应时显著短于语义无关条件。对比喻义相关词的启动效应不显著,t

(25)=0.17,p

>0.05,t

(17)=

0.50,p

>0.05。错误率的方差分析发现,惯用语类型和目标词类型之间的交互作用被试分析边缘显著,F

(1,25)=3.99,p

=0.06,项目分析显著,F

(1,68)=4.89,p

<0.05。简单效应分析表明,在语义高分解的惯用语的启动下,字面义相关词的错误率显著低于在语义低分解的惯用语的启动下,p

<0.05。为了了解四种水平下不同启动类型的启动效应,对语义相关条件和语义无关条件的错误率进行t

检验,发现只有语义低分解的惯用语对比喻义相关词的启动效应显著,t

(25)=2.37,p

<0.05,t

(17)=2.19,p

<0.05。比喻义相关词的错误率显著低于语义无关条件。其它的启动效应均不显著,p

>0.05。2.2.2 偏正结构的惯用语

反应时分析时删除错误反应和M

±2.5SD

以外的数据,占全部数据的7.75%。结果见表4。反应时的方差分析表明,惯用语类型和目标词类型的交互作用被试分析显著,F

(1,25)=4.21,p

=0.05,项目分析不显著,F

(1,44)=1.62,p

>0.05。简单效应分析表明,在语义高分解的惯用语的启动下,字面义相关词的反应时显著低于比喻义相关词。其它的主效应均不显著,p

>0.05。为了了解四种水平下不同启动类型的启动效应,对语义相关条件和语义无关条件的反应时进行t

检验,发现只有语义高分解的惯用语对字面义相关词的启动效应被试分析边缘显著,t

(25)=1.98,p

=0.06,项目分析不显著,t

(11)=1.29,p

>0.05。字面义相关词的反应时显著短于语义无关条件。其它的启动效应不显著,p

>0.05。错误率的方差分析表明,各种主效应及交互作用均不显著,p

>0.05。四种条件下不同类型的启动效应均不显著,p

>0.05。2.3 讨论

实验1发现,语义分解性并未加快对语义高分解的动宾结构的惯用语的比喻义的激活。相反,语义高分解的动宾结构的惯用语的比喻义激活需时较长,这可能是由于比喻义比字面义更加抽象和难以提取(Anaki,Faust,&Kravetz,1998)。这一结果同时佐证了在加工时间短的条件下语义高分解的惯用语的字面义先于比喻义激活的事实。错误率的分析发现,语义高分解的惯用语的字面义相关词的反应时和错误率显著低于语义低分解的惯用语,表明在加工早期语义高分解的惯用语的字面义存在着激活优势,语义分解性影响着惯用语的字面义激活的速度和准确性。

表4 SOA=300ms时目标刺激的平均反应时(ms)和错误率(%)

语义分解性影响动宾结构的惯用语的语义激活模式。相对于语义无关条件,语义低分解的惯用语的两种意义均得到了激活;语义高分解的惯用语的字面义也出现了激活,却未出现比喻义的激活。实验结果不支持非建构的观点。该观点认为,惯用语是“死隐喻”(dead metaphor),比喻义直接储存和提取,不存在字面义的激活。同时,实验结果也不支持建构的观点。依据该假说,比喻义是字面义的整合,比喻义不会首先得到激活。另外,实验结果也不支持分解性假说。该假说认为,语义低分解的惯用语的句法不可分析,理解将直接提取比喻义,不存在字面义的激活。本研究发现,无论是语义高分解的惯用语,还是语义低分解的惯用语,字面义均得到了激活,从而支持混合表征模型,即在词汇层和句法层均存在惯用语的整词表征和词素表征,惯用语按照概念激活水平的高低决定哪一种意义将得到激活。语义高分解的惯用语的词素义作为独立成分的使用频率高,字面义得到了激活;语义低分解的惯用语的比喻义经常使用,但词素义存在着自动激活,两种意义均得到了通达。

另外,语义分解性影响偏正结构的惯用语的字面义的激活速度。语义高分解的惯用语易化了字面义的激活速度,没有易化比喻义的激活速度,证实了语义分解性的作用。同时,语义分解性影响偏正结构的惯用语的意义激活模式。与语义无关条件比,语义高分解的惯用语的字面义得到了激活。实验结果支持分解性假说,即语义高分解的惯用语采用词素意义组合的加工方式。实验1表明,在控制各种语义性质的条件下,语义高分解的动宾结构的惯用语和偏正结构的惯用语的字面义存在着激活优势。对比语义无关条件,语义低分解的惯用语表现出比喻义的启动效应,语义高分解的惯用语表现出字面义的启动效应,证实语义分解性在加工早期即发挥作用,高、低语义分解性的惯用语的语义激活速度和模式存在着差异。那么,在加工晚期(SOA=800 ms),语义分解性又将发挥怎样的作用?

3 实验2长加工时间条件下语义分解性对惯用语理解的影响

3.1 方法

3.1.1 被试

27名汉族大学生,男12人,女15人,平均年龄20.8岁,视力或矫正视力正常。

3.1.2 设计与材料

同实验1。

3.1.3 程序

同实验1。启动刺激呈现800 ms后呈现目标刺激,要求被试进行词汇判断。

3.2 结果与分析

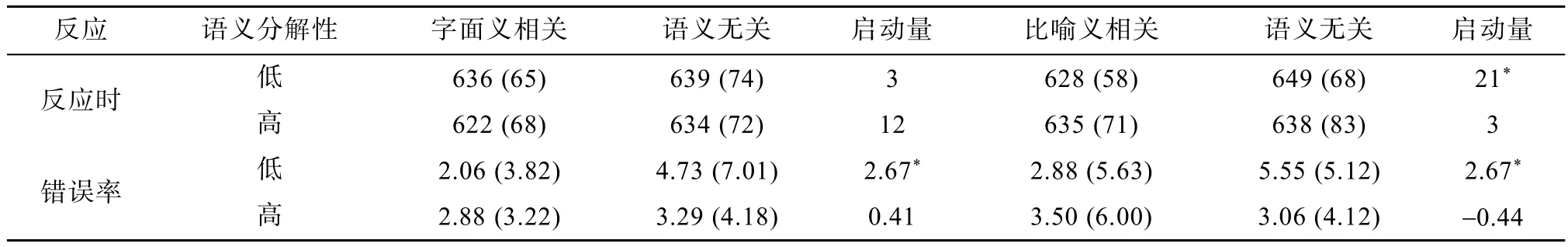

3.2.1 动宾结构的惯用语

反应时分析时删除错误反应和M

±2.5SD

以外的数据,占全部数据的7.34%。结果见表5。反应时的方差分析表明,各种主效应及交互作用均不显著,p

>0.05。为了了解四种水平下不同启动类型的启动效应,对语义相关条件与无关条件的反应时进行t

检验,发现语义低分解的惯用语对比喻义相关词的启动效应显著,t

(26)=2.76,p

<0.05,t

(17)=2.91,p

<0.05。比喻义相关词的反应时显著短于语义无关条件。其它的启动效应均不显著,p

>0.05。错误率的方差分析表明,各种主效应及交互作用均不显著,p

>0.05。为了了解四种水平下不同启动类型的启动效应,对语义相关条件与语义无关条件的错误率进行了t

检验,发现语义低分解的惯用语对字面义相关词的启动效应被试分析显著,t

(26)=2.05,p

=0.05,项目分析不显著,t

(17)=1.14,p

>0.05。对比喻义相关词的启动效应显著,t

(26)=2.33,p

<0.05,t

(17)=2.45,p

<0.05。在语义低分解的惯用语启动的条件下,语义相关词的错误率显著低于语义无关条件。其它的启动效应均不显著,p

>0.05。3.2.2 偏正结构的惯用语

反应时分析时删除错误反应和M

±2.5SD

以外的数据,占全部数据的7.63%。结果见表6。

表5 SOA=800ms时目标刺激的平均反应时(ms)和错误率(%)

表6 SOA=800ms时目标刺激的平均反应时(ms)和错误率(%)

反应时的方差分析表明,各种主效应及交互作用均不显著,p

>0.05。为了了解四种水平下不同启动类型的启动效应,对语义相关条件与语义无关条件的反应时进行t

检验,发现语义高分解的惯用语对比喻义相关词的启动效应显著,t

(26)=2.08,p

<0.05,t

(11)=2.06,p

=0.06。比喻义相关词的反应时显著短于语义无关条件。其它的启动效应均不显著,p

>0.05。错误率的方差分析表明,惯用语类型的主效应显著,F

(1,26)=4.92,p

<0.05,F

(1,44)=4.25,p

<0.05。语义高分解的惯用语的语义相关词的错误率显著高于语义低分解的惯用语的语义相关词。其它的主效应及交互作用均不显著,p

>0.05。四种条件下的启动量差异均不显著,p

>0.05。3.2.3 讨论

在长加工时间的条件下,语义高分解的动宾结构的惯用语依旧未表现出比喻义加工速度的优势。Gibbs等(1989)研究表明,语义可分解的惯用语的理解速度更快,但本研究在两种加工时间条件下均未发现语义分解性对动宾结构的惯用语整词的理解速度的易化,可能的原因在于两个研究的任务不同。Gibbs等要求被试判断惯用语是否有比喻义,任务引导被试注意惯用语的比喻性质。本研究要求被试做真假词判断,考察意义激活的启动效应。任务不同可能导致研究结果的不同。

在SOA为300 ms时,语义高分解的动宾结构的惯用语的字面义的错误率和反应时均较低。在SOA为800 ms时,两类动宾结构的惯用语的反应时和错误率无显著差异,语义相关词的激活效应亦无显著差异。这表明,在不同的SOA条件下,语义分解性发挥的作用不同。在短加工时间的条件下,动宾结构的惯用语的字面义的激活优势明显。在长加工时间的条件下,动宾结构的惯用语的字面义激活优势消失。同时,在SOA为300 ms时,语义高分解的偏正结构的惯用语的字面意义激活优势明显;在SOA为800 ms时,语义高分解的偏正结构的惯用语的字面义的加工优势消失,语义低分解的惯用语的两种意义表现出激活优势(错误率更低)。语义高分解的惯用语在加工晚期未表现出比喻义的通达优势,符合惯用语表征的混合模型的预言,整词表征和词素表征在加工时间充分的条件下同时得到了激活,资源分配使得通达优势消失了。另外,语义分解性影响惯用语的不同意义的激活模式。当SOA长时,语义低分解的动宾结构的惯用语的字面义和比喻义均得到了激活,语义高分解的惯用语的字面义和比喻义均未得到激活。同时,与语义无关条件比,语义高分解的偏正结构的惯用语表现出比喻义的激活优势。

4 综合讨论

4.1 语义分解性具有心理现实性

早期的研究者认为,惯用语的语义不可分解,词素对整词的意义没有贡献,惯用语是没有理据的“死隐喻”。为了证实语义分解性对于惯用语理解的作用,本研究采用了语义启动范式,分别在300 ms和800 ms两种SOA条件下研究惯用语的理解。结果发现,在两类SOA条件下,语义分解性未能加快动宾结构的惯用语的比喻意义的提取速度,在短加工时间的条件下,语义高分解的惯用语的字面义的激活速度较快;在长加工时间的条件下,没有发现比喻意义的激活优势,发现语义低分解的偏正结构的惯用语表现出在语义激活正确率的优势效应。但Callies和Butcher(2007)对法语动宾结构的惯用语研究发现,语义可分解的惯用语的理解速度更快。他们要求被试对出现在句子中的惯用语的比喻义相关词进行词汇决定,句子包含语义可分解的惯用语、语义不可分解的惯用语以及控制表达三类刺激。结果发现,语义可分解的惯用语较早地得到了加工。两个研究的结果不同,可能是由于材料、任务、语境以及加工时间不同造成的。虽然Callies等同样采用了词汇决定任务,但由于仅是对比喻义作判断,语义任务单一,对被试具有引导作用。同时,在他们的研究中,句子的呈现时间较长(每个单词呈现350 ms),惯用语已经得到了充分的加工;而且,包含不同惯用语的句子的理解难度不同,句子提供的语境对不同语义分解性的惯用语影响不同。这些因素均会导致研究结果的差异。本研究结果与Tabossi等(2008)的研究结果一致。他们发现,语义分解性和句法灵活性没有影响惯用语比喻意义的理解速度。马利军等(2011)对汉语惯用语研究也表明,理解性与语义分解性无显著的相关,回归分析表明,理解性不受语义分解性影响。

实验1表明,在短加工时间的条件下,语义高分解的两类惯用语表现出明显的字面义的激活优势。在长加工时间的条件下,语义高分解的偏正结构的惯用语表现出两种意义激活的劣势(错误率较高)。同时,语义分解性的作用还表现为对惯用语的语义激活模式的影响。在短加工时间的条件下,语义低分解的动宾结构的惯用语对两种意义具有显著的启动效应,语义低分解的偏正结构的惯用语对字面意义具有显著的启动效应。语义高分解的两类惯用语却只对字面义具有显著的启动效应。在长加工时间的条件下,语义低分解的动宾结构惯用语对两种意义具有显著的启动效应;语义高分解的偏正结构惯用语对比喻意义具有显著的启动效应。研究结果证实,在控制了熟悉性等条件以后,语义分解性不同引发了惯用语的两种意义激活速度和激活模式的差异。如果语义分解性和熟悉性显著相关、高熟悉性导致高分解性(Tabossi et al.,2008),那么,语义高分解的惯用语就应该具有高熟悉的惯用语的特征,按照 “层级显性意义假设”,语义高分解的惯用语倾向于凸显比喻义,这与本研究的结果不符。因此,本研究证实了语义分解性影响惯用语的理解路径,语义分解性独立地发挥作用,它影响惯用语的字面意义的激活速度和两种意义的激活模式,但未易化惯用语的比喻义的激活速度。同时,研究结果支持层级显性意义假说(GSH)。该假说认为,凸显的意义将得到优先的加工。语义分解性的程度不同,决定着惯用语将凸显何种意义。在短的加工时间内,语义高分解的惯用语由于字面义贡献较大,容易激活,将优先激活字面义;语义低分解的惯用语的字面义贡献小,倾向于凸显比喻义;语义高分解的惯用语的比喻义识别以字面义激活为基础,随着加工时间的延长,比喻义得到了通达,多重意义同时通达削弱了各自的激活优势。

4.2 语义分解性作用的心理机制

语义分解性如何影响惯用语的理解?依据语义分解性假说,语义分解性构成了一个连续体,不同的惯用语处在连续体的不同位置。语义分解性影响惯用语的加工方式。Tabossi,Fanari和Wolf(2005)发现,对惯用语的理解不同于对长单词的理解,对惯用语的理解更多地采用逐字加工的方式,类似于对多词素短语的理解。Smolka等(2003)指出,在动宾结构的惯用语中,动词的词素意义在加工早期存在着激活,词素在惯用语理解中发挥着重要作用。Peterson 和Burgess(1993)以 “He nearly kicked the…”之类的句子进行实验,观察被试听到未完成句子时的视觉反应,发现作为合适项的名词先于不合适项的动词出现,表明对惯用语加工存在句法分析。因此,不能简单地将惯用语理解看作是直接提取或通达,这将导致对惯用语复杂的内部加工机制的简化,不利于对惯用语词素之间以及词素与整词之间的关系的探索。实验1发现,在语义高分解的动宾结构的惯用语启动下,字面义相关词的反应时较短,错误率较低;在语义高分解的偏正结构的惯用语的启动下,字面义相关词的反应时较短,表明在惯用语加工中存在着字面义的激活,比喻义不是直接提取。在加工的早期,语义高分解的惯用语仅激活了字面义,在加工的晚期,激活没有延续,比喻义也未出现激活优势,同样表明比喻义不是直接提取。Faust等(2002)和Chiarello等(2003)的研究表明,在750 ms之后,只有惯用语的显性意义被激活,而在本研究中,动宾结构的惯用语均未表现出比喻义的激活优势。可能的原因是语义高分解的惯用语在目标刺激未出现之前,同时激活了多种意义,削弱了各自的激活优势。

本研究结果也部分地支持语义分解性假说。语义高分解的惯用语倾向于先激活惯用语的词素义,通过成分分析和语义整合来通达比喻义。语义低分解的惯用语倾向于直接提取比喻义。但是,语义分解性假说无法解释语义低分解的动宾结构的惯用语存在字面义的激活。动宾结构的惯用语的字面义在加工早期即得到了激活,预示着句法分析是自动加工的过程。Titone和Connine(1999)发现,语义可分解的惯用语存在着字面义的自动激活,激活比喻义比较困难。Cieślicka和Heredia(2011)对包含惯用语的句子研究表明,无论是第一语言(波兰语)的惯用语,还是第二语言(英语)的惯用语,字面义都得到了较好的激活,尤其是在加工时间短时,左、右视野均存在着字面义的激活。即使在ISI=800 ms时,右视野(左半球)依然存在着字面义的激活,表明字面义的激活具有自动化的倾向。实验2证实,动宾结构的惯用语的字面义在加工晚期依旧存在着激活,同样表明字面义激活的自动化趋势。实际上,字面义的自动激活源于儿童期获得的语义分析能力。Cain,Towse和Knight(2009)使用多项选择任务考察了儿童对于惯用语的理解,7~8岁的儿童可以通过语义分析整合出语义可分解的惯用语的比喻义,却无法推断出语义不可分解的惯用语的比喻义。Vulchanova,Vulchanov和Stankova(2011)区分了惯用语的语义类别。不同类别的惯用语的语义分解性不同。相对于根植于文化(culturally-based)的惯用语和启发类(instructive)的惯用语,与生物有关(biologically-based)的惯用语与生活联系密切,容易进行语义分析。学前儿童和学龄儿童对与生物有关的惯用语理解的正确率较高,成人被试则未发现对上述惯用语的理解差异,证实了语义分析是儿童早期习得的加工方式。同时,与幼儿相比,学龄儿童可以正确地理解惯用语的意义,表现出语义分析能力的年龄优势。语义分析能力在儿童期获得并作为一种稳定的理解策略来习得语言,到了成人期就成为自动化的加工策略。Nippold,Martin和Erskine(1988b)证实,成人即使已经熟知了比喻性表达的隐喻义,仍然会对语汇做句法分析。因此,语义分解性的作用受年龄和知识经验影响。事实上,通过字面分析获得惯用语的比喻义,符合个体理解语言的方式,语义高分解的惯用语容易进行字面义分析,语义低分解的惯用语难以通过字面义整合出比喻义,理解路径制约了惯用语的加工方式。

在惯用语的理解中,存在着两种通达途径,一种是自上而下的加工,直接通达惯用语的比喻义;另一种是自下而上的加工,即通过激活成分词素义来通达整词义。在惯用语的意义通达中,存在着通达路径选择的差异。通达途径的选择受多种因素影响。因此,惯用语理解是一个动态的建构过程。虽然语义不可分解的惯用语的字面义需要抑制,有时甚至诱导被试作出错误的理解,但是,当人们开始掌握惯用语时,总是试图在两者之间建立联系,努力寻找词素义对于整词义的理据。Hamblin和Gibbs(1999)发现,对于“kick the bucket”,被试坚持认为在整词理解中“kick”发挥了重要作用——“踢”内含着迅速,表明了死亡的时间状态。Keysar和Bly(1999)同样证明,在惯用语变得熟悉时,人们倾向于去发现惯用语的结构,将寻求意义的策略转向建立惯用语的结构与意义之间的联系,有时甚至强加给惯用语某种结构以获取意义。因此,语义分解性不单纯是字面义与比喻义的语义联系,还包括“人为地”建立起来的理据。如汉语惯用语“吹牛皮”,最初描述的行为和典故已经淡化,“牛皮”和说大话之间没有必然的语义联系,但由于动宾结构的惯用语的特殊句法行为,赋予了人们独立地使用“牛皮”的话语权力,并最终造成“牛皮”在许多场合下取代了“吹牛皮”而成为一个意义单位,如“牛皮大王”。因此,语义分解性是人们寻求语言表达的意义时采用的策略以及长期使用策略累积的效果,它伴随着个人的语言经验而发生变化。

4.3 汉语惯用语理解的结构效应

4.3.1 动宾结构的惯用语的理解

语义分解性并未影响动宾结构的惯用语在两种SOA条件下的比喻义的激活速度,仅在加工早期表现出字面义激活的速度优势。同时,语义分解性促进了动宾结构的惯用语的字面义和比喻义的启动效应。顾蓓晔和缪小春(1995)对汉语惯用语理解的研究表明,当个体加工动宾结构的惯用语时,将同时激活惯用语的比喻义和字面义,证实动宾结构的惯用语的两种意义均具有激活效应。

动宾结构的惯用语(如“吹牛皮”)是由动词与名词(宾语)构成的,语义可以分析,句法行为灵活。在日常语言运用中,被试以灵活的加工方式来应对惯用语,句法行为的灵活性又反作用于整词意义的加工提取方式。即使是语义低分解的惯用语,动词和宾语常常可以进行句法变换:插入修饰成分、宾语前置、增加副词、同义替换等,如“口风放的早了”、“嚼别人的舌头”等。苏向丽(2008)认为,动宾结构的惯用语的词汇化程度低于偏正结构的惯用语。原因在于这类惯用语具有离合性,原型具有词汇化倾向,当拆开用时,就会形成一个典型的短语句。而且,动宾结构的惯用语的动词成分表现出非动作性,宾语成分表现出非具体性,通过隐喻和转喻,表现泛指的活动和性质,具体性已经减低。这些语义性质使得语义分解性较高的惯用语表现出多种意义的同时激活,语义指向不集中,语义启动效应减弱。另一方面,虽然惯用语的成分并没有粘连在一起,却并不影响读者对惯用语的整词义的识别。Nunberg,Sag和Wasow(1994)认为,动宾结构的惯用语的句法灵活性不会损害“对惯用语的理解和意识到惯用语的存在”。句法灵活性表明,惯用语变化的部分具有特定的意义,并且是整词义的一部分,即词素义对整词义的整合具有重要作用。本研究发现,动宾结构的惯用语的字面义在多种条件下均得到了激活,字面义先于比喻义得到了激活,佐证了字面义是整词义激活的进路。

4.3.2 偏正结构的惯用语的理解

在短加工时间的条件下,语义高分解的惯用语对字面义具有启动效应。同时,在长加工时间的条件下,较高的语义分解性并未促进偏正结构的惯用语的两种意义的快速激活,反而是语义低分解的惯用语的语义相关词表现出加工优势(错误率更低)。当加工充分时,语义分解性诱发了偏正结构的惯用语更多方向的语义发散而不是语义凝聚,导致语义高分解的惯用语的字面义和比喻义的错误率增加。这与以往对动宾结构的惯用语的研究结果不同。事实上,偏正结构的惯用语表征名词属性,具体性较高。依据双重编码理论,具体词更容易产生意义联系,这可能导致在加工充分的条件下,语义高分解的惯用语的语义激活的错误率较高。同时,偏正结构的惯用语语义不可分析,句法凝固,更像“长单词”。顾蓓晔等(1995)证实,偏正结构的惯用语更接近单词性质,词素的凝固度高。同时,与一般的偏正结构短语不同,偏正结构的惯用语的单字词素(即“偏”位置词素)意义对整词理解具有重要作用,与双字词素结合得更加紧密,两者共同出现的概率高(马利军等,2010)。而且,多数偏正结构的惯用语不能进行任何句法变换,句法变换将导致整词意义的丧失。如“母老虎”,既不能在中间添加成分变成“母大老虎”,也不可进行位置变换,如“孙二娘这只老虎是母的”,还不能进行同义替换,如“雌老虎”。词素义不能以灵活的方式分别加工。同时,偏正结构的惯用语理据的任意性强,分解性差,难以在词素义和整词义之间建立强有力的联系,如“铁公鸡”为什么选择“公鸡”作为词素?人们在“公鸡”和“吝啬”之间找不到任何相应的理据,个体不能够以一种灵活的方式理解整词,语言使用以整词出现的频率较高。实验1发现,偏正结构的惯用语只有在加工时间短的语义高分解的惯用语的启动下才存在着字面义的激活优势。同时,实验2表明,语义低分解的两类语义相关词的错误率更低,证实对偏正结构的惯用语的理解并不总是需要字面义的激活。

语义分解性的本质就在于寻求整词义在词素义以及亚词汇义之间的理据。语义高分解的偏正结构的惯用语的字面义仅在加工早期被激活。在加工充分的条件下,语义高分解的惯用语的语义相关词的错误率更高,这一结果并不完全支持分解性假说。依据该假说,语义分解性高的惯用语的词素对整词理解贡献较大,词素促进整词的理解。但是,对语义高分解的偏正结构的惯用语,在两种加工时间条件下均未能有效地激活惯用语的比喻义,即语义分解性没有发挥促进作用,反而抑制了对惯用语的整词义的识别。研究结果证实偏正结构的惯用语的词素对整词的理据弱,意义通达往往是基于整词义而不是词素义的整合。在长加工时间的条件下,语义分解性阻碍了被试对比喻义的提取。另外,在长加工时间的条件下,语义高分解的偏正结构的惯用语表现出比喻义的启动效应,证实偏正结构的惯用语的句法行为凝固,意义激活模式和动宾结构的惯用语不同。总的来看,基于动宾结构的惯用语建立的模型不能完全解释偏正结构的惯用语的理解机制,汉语惯用语理解模型的建立需要增加偏正结构的惯用语理解的证据。

4.4 汉语惯用语属于混合表征

对于多词素词的心理表征,争论的焦点在于整词和词素是否存在着独立表征以及两者之间的关系。Bannard和Matthews(2008)研究儿童对多字词的储存方式,操纵整词的词频来探讨短语的产生过程,发现3岁儿童对高频短语的产生速度快于对低频短语的产生速度,从而认为多词素词存在着整词表征。而Konopka和Bock(2009)发现,在惯用语的理解中,词素的结构信息影响整词的理解,整词义通过 “计算”来获得。因此,混合模型能够更好地解释惯用语的心理表征。

本研究的结果支持混合表征模型。即惯用语同时存在着词素表征和整词表征(Sprenger et al.,2006)。意义激活受词素和整词的使用频率影响。语义高分解的惯用语的句法行为灵活,词素表征的频率高,字面义激活容易。语义低分解的惯用语的句法行为凝固,整词表征的频率高,比喻义激活容易。动宾结构的惯用语的词素之间的粘连程度低,句法行为灵活,字面义的激活容易。偏正结构的惯用语的词素之间的粘连程度高,句法行为凝固,惯用语以整词的方式加工的概率高,字面义激活困难。Arnon和Snider(2010)认为,多词素词存在着整词表征,使用频率在表征激活过程中发挥着重要作用。使用频率影响惯用语的不同意义的激活水平,对比喻义加工并不存在计算(通过词素意义整合)或提取(直接提取)的差异。本研究发现,语义分解性在惯用语的理解中发挥着重要的调节作用。语义分解性影响整词或词素的出现频率,进而影响惯用语的意义激活水平。张积家和石艳彩(2009)证实,汉语惯用语属于混合表征,既有整体表征,又有成分词素表征,语义分解性影响惯用语的表征。同时,语义分解性的调节作用受加工时间和惯用语的结构类型影响。加工时间短时,词素加工容易完成,字面义较多地得到激活。张积家等(实验3a)表明,高分解的惯用语在SOA=200 ms时出现了语义干扰效应,低分解的惯用语在SOA=300 ms时出现了语义促进效应。作者认为,在汉语惯用语的产生中,首先激活了惯用语的成分词素。实验1的结果佐证了这一结论,即在SOA=300 ms时,语义高分解的惯用语倾向于激活字面义,语义低分解的惯用语倾向于激活比喻义。偏正结构的惯用语的句法结构特殊,词素作为整词意义的组成部分出现的频率低,字面义的激活水平低。另外,综合两个实验的结果可以发现,在两种加工时间的条件下,语义低分解的动宾结构的惯用语的字面义和比喻义均得到了启动。在长加工时间的条件下,语义高分解的动宾结构的惯用语并未表现出任何意义的启动优势。即“词素对整词意义存在贡献”的惯用语在加工充分的条件下并未表现出比喻义和字面义的启动效应。由此可见,语义分解性的本质在于惯用语的整词和词素的语义加工的灵活性程度。对语义低分解的惯用语,词素组合和整词语义的加工窄化,语义指向集中,句法关系固定;对语义高分解的惯用语,词素组合和整词语义的加工灵活,语义指向分散,句法关系灵活。如果惯用语理解是直接通达,那么,两类惯用语均应表现出比喻义的激活优势;如果惯用语理解是模块化的加工,那么,两类惯用语均应在加工的早期表现出字面义的激活优势,在加工的晚期表现出比喻义的激活优势。实验结果并未证实上述推测。因此,在惯用语的加工中,概念层和句法层均存在着词素表征和整词表征,语义分解性影响着整词表征和词素表征的概念激活水平,如图1。

总之,语义分解性和结构影响惯用语的理解过程。尽管汉语与英语的加工存在着差异,但是,语义分解性对汉语动宾结构的惯用语加工的影响与英语惯用语的研究结果一致,说明语义分解性对惯用语理解的影响具有跨语言的一致性。在偏正结构的惯用语加工中,同样发现了语义分解性的作用,表明在惯用语加工中语义分解性调节作用的普遍性。但是,由于汉语与印欧语言的惯用语存在着结构差异,使得语义分解性趋势相同的两类语言惯用语的加工结果存在差异,语义分解性并未促进汉语动宾结构的惯用语的比喻义的识别速度,仅仅是影响了语义激活的模式。另外,由于偏正结构的惯用语的句法行为凝固,表明语义分解性与句法灵活性并不存在着一一对应的关系。语义分解性假说关于语义分解性影响句法灵活性的内涵需要重新厘定。不同结构的惯用语的语义分解性所表征的内涵和外延存在着差异。事实上,语义分解性是一个较为抽象的概念。在今后研究中,需要对惯用语的语义性质做进一步的区分,如词素的语义倾向性、透明度与语义分解性的关系等。同时,还需要确定惯用语的结构差异并以此来建立统一的理解模型,否则只会导致模型的多样化。国内心理学界对惯用语的研究还较少,对惯用语独特的语义性质的操作性定义还不充分。例如,汉语的双字词化程度高,双字词本身就具有合成性质,造成了亚词汇意义的不透明。马利军等(2011)研究表明,部分动宾结构的惯用语的双字亚词汇可以表明惯用语的比喻性质,亚词汇意义的通达即会造成惯用语键的出现。国外研究也未对语义分解性的本质属性做出详尽的解释,研究结果的争议较多。语义分解性作为一个语义属性,主要区分了不同惯用语的语义加工差异,对于语义分解性如何起作用,是词素语义倾向性还是句法灵活性,还是等同于语义透明度,仍然需要进一步的实验证据。另外,当前关于混合模型中整词表征与词素表征的关系也存在着较多争论。例如,如果存在着整词表征,为什么不同的动宾结构的惯用语的句法灵活性不同?惯用语的句法行为是特殊的还是一般的?如果句法行为符合惯常的语法规则(Tabossi,Wolf,&Koterle,2009),为什么多数动宾结构的惯用语不能进行被动变换?诸如此类的问题,也有待进一步的研究。

5 结论

(1)语义分解性在加工的早期就独立地影响汉语惯用语的识别,语义分解性真实地存在。

(2)语义低分解的惯用语倾向于激活比喻义,语义高分解的惯用语倾向于激活字面义。

(3)在汉语惯用语理解中存在着字面义的激活优势。研究结果部分地支持层级显性意义假说和混合模型。

图1 Superlemma模型(混合模型)中惯用语的概念和句法表征

Anaki,D.,Faust,M.,& Kravetz,S.(1998).Cerebral hemispheric asymmetries in processing lexical metaphors.Neuropsychologia,36

,353–362.Arnon,I.,&Snider,N.(2010).More than words:Frequency effects for multi-word phrases.Journal of Memory and Language,62

,67–82.Bannard,C.,&Matthews,D.(2008).Stored word sequences in language learning:The effect of familiarity on children’s repetition of fourword combinations.Psychological Science,19

,241–248.Beijing Language Institute.(1986).Modern Chinese frequency dictionary

.Beijing:Beijing Language Institute Press.[北京语言学院语言教学研究所.(1986).现代汉语频率词典

.北京:北京语言学院出版社.]Cacciari,C.,&Tabossi,P.(1988).The comprehension of idioms.Journal of Memory and Language,27

,668–683.Cain,K.,Towse,A.S.,& Knight,R.S.(2009).The development of idiom comprehension:An investigation of semantic and contextualprocessing skills.Journalof Experimental Child Psychology,102

,280–298.Callies,S.,&Butcher,K.(2007).Processing of idiomatic expressions:Evidence for a new hybrid view.Metaphor&Symbol,22

,79–108.Cieślicka,A.B.,& Heredia,R.R.(2011).Hemispheric asymmetries in processing L1 and L2 idioms:Effects of salience and context.Brain&Language,116

,136–150.Chiarello,C.,Liu,S.,Shears,C.,Quan,N.,&Kacinik,N.(2003).Priming of strong semantic relations in the left and right visual fields: A time-course investigation.Neuropsychologia,41

,721–732.Cutting,J.C.,&Tabossi,P.(1997).That’s the way the cookie bounces: Syntactic and semantic components of experimentally elicited idiom blends.Memory&Cognition,25

,57–71.Faust,M.,&Kahana,A.(2002).Priming summation in the cerebral hemispheres: Evidence from semantically convergent and semantically divergent primes.Neuropsychologia,40

,892–901.Faust,M.,&Mashal,N.(2007).The role of the right cerebral hemisphere in processing novel metaphoric expressions taken from poetry: A divided visual field study.Neuropsychologia,45

,860–870.Gibbs,R.W.Jr,Bogdanovich,J.M.,Sykes,J.R.,&Barr,D.J.(1997).Metaphor in idiom comprehension.Journal of Memory and Language,37

,141–154.Gibbs,R.W.Jr,Nayak,N.P.,Bolton,J.L.,&Keppel,M.E.(1989).Speakers’assumptions about the lexical flexibility of idioms.Memory&Cognition,17

,58–68.Gibbs,R.W.Jr,Nayak,N.P.,&Cutting,C.(1989).How to kick the bucket and not decompose:Analyzability and idiom processing.Journal of Memory&Language,28

,576–593.Giora,R.(1997).Understanding figurative and literal language:The graded salience hypothesis.Cognitive Linguistics,8

,183–206.Glucksberg,S.,Brown,M.,&McGlone,M.S.(1993).Conceptualmetaphorsare notautomatically accessed during idiom comprehension.Memory&Cognition,21

,711–719.Gu,B.Y.,&Miao,X.C.(1995).Research of Chinese idiom.

Acta Psychologica Sinica,27

,15–19.[顾蓓晔,缪小春.(1995).汉语习语理解研究.心理学报,27

,15–19.]Hamblin,J.L.,&Gibbs,R.W.Jr.(1999).Why you can’t kick the bucket as you slowly die: Verbs in idiom comprehension.Journal of Psycholinguistic Research,28

,25−39.Kacinik,N.A.,& Chiarello,C.(2007).Understanding metaphors:Is the right hemisphere uniquely involved?Brain and Language,100

,188−207.Keysar,B.,&Bly,B.M.(1999).Swimming against the current:Do idioms reflect conceptual structure.Journal of Pragmatics,31

,1559–1578.Konopka,A.E.,&Bock,J.K.(2009).Lexical or syntactic control of sentence formulation?Structural generalizations from idiom production.Cognitive Psychology,58

,68–101.Li,X.J.(2001).Modern Chinese idioms standard ditionary

.Changchun:Changchun Press.[李行健.(2001).现代汉语惯用语规范词典.长春:长春出版社.]

Libben,M.R.,&Titone,D.A.(2008).The multidetermined nature of idiom processing.Memory&Cognition,36

,1103–1121.Liu,Y.Y.,Li,P.,Shu,H.,Zhang,Q.R.,&Chen,L.(2010).Structure and meaning in Chinese:An ERP study of idioms.Journal of Neurolinguistics,23

,615–630.Ma,L.J.,&Zhang,J.J.(2011).Semantic attributes and their interrelationship of Chinese three-character idioms.Applied Linguistics,

(1),64–72.[马利军,张积家.(2011).汉语三字格惯用语的语义性质及其关系.语言文字应用,

(1),64–72.]Ma,L.J.,Zhang,J.Y.,&Zhang,J.J.(2010).The multiple psychological mechanisms of idiomatic phrases processing.Advances in Psychological Science,18

,553–559.[马利军,张静宇,张积家.(2010).惯用语理解的多种心理机制.心理科学进展,18

,553–559.]Nenonen,M.,Niemi,J.,&Laine,M.(2002).Representation and processing of idioms:Evidence from aphasia.Journal of Neurolinguistics,15

,43–58.Nippold,M.A.,Martin,S.A.,&Erskine,B.J.(1988b).Proverb comprehension in context:A developmental study with children and adolescents.Journal of Speech and Hearing Research,31

,19–28.Nunberg,G.,Sag,I.,&Wasow,T.(1994).Idioms.Language,70

,491–538.Peterson,R.R.,&Burgess,C.(1993).Syntactic and semantic processing during idiom comprehension:Neurolinguistic and psycholinguistic dissociations.In C.Cacciari&P.Tabossi (Eds.),Idioms: Processing, Structure, and Interpretation

(pp.201–226).Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum Associates.Shi,H.J.(2007).The study on the Chinese tri-syllable idioms

.Unpublished master’s dissertation,Shanghai Normal University.[史海菊.(2007).现代汉语三音节惯用语问题研究

.硕士学位论文,上海师范大学.]She,X.J.,Song,G.,&Zhang,B.Y.(2000).The effects of predictability and semantic bias in idiom comprehension.Acta Psychologica Sinica,32

,203–209.[佘贤君,宋歌,张必隐.(2000).预测性、语义倾向性对惯用语理解的影响.心理学报,32

,203–209.]Smolka,E.,Rabanus,S.,&Rösler,F.(2003).Processing verbs in German idioms: Evidence against the configuration hypothesis.Metaphor and Symbol,22

,213–231.Sprenger,S.A.,Levelt,W.J.M.,&Kempen,G.(2006).Lexical access during the production of idiomatic phrases.Journal of Memory&Language,54

,161–184.Su,X.L.(2008).An analysis of the grade in the lexicalization of the three-syllable idioms in mandarin Chinese.Language Teaching and Linguistic Studies,

(5),62–69.[苏向丽.(2008).现代汉语惯用语的词汇化等级分析.语言教学与研究,

(5),62–69.]Tabossi,P.,Fanari,R.,&Wolf,K.(2005).Spoken idiom recognition:Meaning retrievaland word expectancy.Journal of Psycholinguistic Research,34

,465–495.Tabossi,P.,Fanari,R.,& Wolf,K.(2008).Processing idiomatic expressions:Effects of semantic compositionality.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,&Cognition,34

,313–327.Tabossi,P.,Fanari,R.,&Wolf,K.(2009).Why are idioms recognized fast?Memory&Cognition,37

,529–540.Tabossi,P.,Wolf,K.,&Koterle,S.(2009).Idiom syntax:Idiomatic or principled?Journal of Memory and Language,61

,77–96.Titone,D.A.,&Connine,C.M.(1994).Descriptive norms for 171 idiomatic expressions:Familiarity,compositionality,predictability,and literality.Metaphor&Symbolic Activity,9

,247–270.Titone,D.A.,&Connine,C.M.(1999).On the compositional and noncompositional nature of idiomatic expressions.Journal of Pragmatics,31

,1655–1674.Vulchanova,M.,Vulchanova,V.,&Stankova,M.(2011).Idiom comprehension in the first language: A developmental study.Vigo International Journal of Applied Linguistics,

(8),207–234.Zhang,J.J.,&Shi,Y.C.(2009).The production mechanism of Chinese idioms.Acta Psychologica Sinica,41

,659–675.[张积家,石艳彩.(2009).汉语惯用语的产生机制.心理学报,41

,659–675.]Zhou,H.M.(1990).Chinese idioms dictionary

.Beijing:The Commercial Press.[周宏溟.(1990).汉语惯用语词典

.北京:商务印书馆.]