语音反馈对汉字高频同音字词形激活的影响*

陈栩茜 张积家 李昀恒

(华南师范大学心理应用研究中心、心理学系,广州 510631)

1 前言

字词识别一直是语言心理学研究的重点领域。大量研究探讨了视觉词汇识别和听觉词汇识别的过程。虽然对于语音是否参与视觉词汇通达仍然存在着争论(张积家,2002; 茄学萍,2010),但主流的看法是:即使语音在视觉词汇通达中具有重要作用,视觉词汇通达始终遵循着自下而上、由词形激活语音和语义的路径(Norris,McQueen,& Cutler,2000)。即词形激活在先,语音和语义的激活在后,语音激活受词形激活影响(谭力海和彭聃龄,1991;Schneider & Healy,1993; 金志成和李广平,1995;Peereman,& Content,1999)。传统的观点认为,听觉词汇识别主要是由语音激活语义的过程。即语音激活在先,语义激活在后。因此,听觉词汇识别模型(如Cohort模型和Trace模型)均强调语音激活在听觉词汇识别中的作用(张积家,陈栩茜,2005; 陈栩茜,张积家,2005),并不关心字形激活的可能性。在听觉词汇识别过程中,语音激活是否反作用于词形激活?只有个别模型关心这种可能性。共振模型(图 1)认为,无论在听觉词汇识别中还是在视觉词汇识别中,词形激活均可以影响语音激活,语音激活亦能够影响词形激活。并且,根据习惯(由于视觉词汇识别遵循形→音的激活方向),将词形激活语音称为正向反馈(feedforward),将语音激活词形称为反向反馈(feedback),认为词形和语音之间存在着双向的、周而复始的共振关系(van Orden &Goldinger,1994; Stone,Vanhoy,& van Orden,1997)。根据共振模型,如果一个词形只对应于一个语音(spelling-to-sound consistency),属于正向反馈一致(feedforward consistency); 如果一个语音只对应于一个词形(sound-to-spelling consistency),属于反向反馈一致(feedback consistency) (Ziegler,Petrova,& Ferrand,2008)。研究表明,反馈一致与否影响词汇判断的速度。在词汇判断中,与拼读一致的词(一个语音只对应于一个词形)比,拼读不一致的词(一个语音对应于多个词形)的判断速度明显慢。这被称为反馈一致性效应(feedback consistent effect)。这一假设得到了众多视觉词汇识别或听觉词汇识别的研究结果的支持(Stone & van Orden,1994; Tuller,Case,Ding,& Kelso,1994; van Orden,Jansen op de Haar,& de Bosman,1997; van Orden,2002)。Ziegler,van Orden 和 Jacobs (1997b)通过字母搜寻任务发现,当假词(GAIM)与真词(GAME)的发音相似时,被试难以发现假词中的字母“I”。这是由于受熟悉的真词的语音影响,真词的词形被激活了,干扰了假词(GAIM)的词形通达; 这种干扰不仅存在于真词和假词之间,亦存在于真词与真词之间,被称为语音受损效应(phonology- hurts effect)(Ziegler et al.,1997b)。共振模型的提出引起了争论,因为在传统上,人们认为词汇识别是一个自下而上、由形至音的过程,一个语音是否只对应于一个词形不会影响词汇识别的速度(Norris et al.,2000)。

图1 词汇识别的激活共振模型(van Orden & Goldinger,1994)

研究表明,反馈一致性效应受下述因素影响:(1)材料的性质。Pexman,Luper和Jared (2001)发现,只有当目标词是低频词而且同音词是高频词时,才出现反馈一致性效应; 当目标词是高频词且同音词为低频词时,反馈一致性效应消失。(2)实验任务。Perry (2003)、Lacruza和Folk (2004)操纵词频和主观词形频率(subjective orthographic frequency),在词汇判断任务中发现了反馈一致性效应。Ziegler,Montant和Jacobs (1997a)在词汇判断任务和命名任务中发现了反馈一致性效应。Peereman和Content(1999)发现,反馈一致性效应只在拼写任务中出现。Pattamadilok,Perre和Ziegler (2011)发现,语音和词形之间是否出现交互作用受实验任务影响。Peereman,Durfour和Burt (2009)发现,词汇判断任务不受反馈一致性影响,语义分类任务和语法性分类任务受反馈一致性影响。Pattamadilok,Perre,Dufau和Ziegler (2009)通过语义分类任务发现,第一个音节和第二个音节的识别均受反馈一致性影响。(3)刺激通道。Ziegler等(2008)在词汇判断任务中匹配材料的起始发音,发现反馈一致性效应只在听觉通道中出现,并未在视觉通道中出现。Perre和Ziegler (2008)考察了在听觉词识别早期和晚期的事件相关电位,发现在听觉词识别中存在词形的激活。(4)拼写几率。Ziegler,Ferrand和Montant (2004)发现,反馈一致性效应受拼写几率影响。例如,在英语中,“wine

”和“sign

”有共同的发音“/ai:n/”,属于拼读不一致的词。但“ine

”属于典型的拼写方式,“ign

”属于非典型的拼写方式。与非典型拼写的词比,典型拼写的词加工得更快,但对两者的加工均慢于对拼读一致的词的加工。典型拼写的词汇和非典型拼写的词汇在音韵上(rime)一致,可以降低项目之间的语音差异。这表明,在听觉词加工中存在着拼写几率效应(spelling probability effect)。研究者采用词汇识别的动力系统(dynamical systems)来解释这一现象。即在各种语言信息(如词形信息、语音信息和语义信息)之间,存在着一个交互作用的网络(interactive network),这一网络影响词汇通达的过程。反馈一致效应以及与之有关的语音受损效应、拼写几率效应的本质是:在听觉词的加工中,在语音输入之后,存在着词形的激活。虽然尚存在着争论,反馈一致性效应仍然得到了众多研究(尤其是听觉词研究)结果的支持。但现有的证据并不充分:对共振模型的争论主要基于拼音文字的研究。汉字是意音文字,汉字的构字法及其与语音之间的关系有别于拼音文字。首先,和拼音文字比,汉字的字形具有整体性。汉字的构字和识别的最小单位为笔画(彭聃龄,王春茂,1997; 张积家,王惠萍,张萌,张厚粲,2002)。但研究表明,汉字整体对笔画认知存在抑制性的影响(王惠萍,张积家,张厚粲,2003)。汉字的构字和识别的另一基本单位是部件(舒华,张厚粲,1987; 谭力海,彭聃龄,1990; 张积家,张厚粲,彭聃龄,1990; 喻柏林,曹河忻,1992; 张武田,冯玲,1992; 张积家,王惠萍,1996; 彭聃龄,王春茂,1997)。张积家和盛红岩(1999)发现,汉字的整字与部件之间联系的紧密程度存在差异,存在着不同的“整体结合力”。整体结合力越大,部件就越难以同整体分离,整体对于部件就具有更大的约束力。其次,汉字字形的表音性比拼音文字差(谭力海,彭聃龄,1991)。例如,“傍”和“棒”的发音相同([bang4]),但人们无法通过词形推知它们的语音共性。汉字的语音包含声母、韵母和声调。根据三者之间的关系不同,汉字的语音存在同音、近音和异音三种关系。具有大量的同音字是汉字区别于其他拼音文字的重要特点之一。尹文刚(2003)研究表明,汉字的同音率(同音字音节在总音节中的比率)为 80.49%,汉字的平均同音度(同音音节的同音程度)为7.85个。

汉字的这些拼读特性,能否形成在听觉词汇识别的反馈一致性效应上与拼音文字的差异?现有对汉字同音字的研究主要针对汉字视觉认知中的音、形激活进程,鲜有研究考察在听觉识别中汉字的语音对于字形的反馈作用。在汉字的视觉通达中,语音是否参与词汇识别是探究的重点之一。金志成和李广平(1995)考察了在汉字视觉识别中字形和字音的作用,发现在汉字的视觉识别中,字形在到达心理词典之前就被激活了; 字音也参与了汉字的视觉识别过程,但不会在到达心理词典之前被激活。他们指出,由于汉字的字形较少标记字音,汉字可以直接由形达义。谭力海和彭聃龄(1991)肯定了字形在汉字识别中的重要作用。他们发现,若启动字为多音字,不仅与其适当发音语音相近的目标字,甚至那些与其不适当发音语音相近的目标字,均受到了促进。在到达心理词典之前,熟悉的汉字词的语音得到了自动激活。周海燕和舒华(2008)关注在字词识别中同音字的竞争现象,对汉字视觉加工中语音对字形的反馈作用进行了探讨。陈宝国和宁爱华(2005)采用词汇判断任务(实验1),未发现同音字效应; 采用视听跨通道启动范式(实验 2),发现当汉字为低频字时,同音字越多,词汇判断的时间就越长; 类似的结果在高频字中却未发现。他们认为,语音对低频字的字形加工具有一定影响。周海燕和舒华(2008)采用即时的跨通道匹配任务探讨汉字音–形通达中的同音字的家族效应,发现同音字的家族越大,对目标字的加工就越困难,同音字的家族越小,对目标字的加工就越容易。那么,在汉字的听觉加工中,形、音、义在词汇通达中的关系如何?与视觉词汇通达中语音的中介作用的不确定性相对应,在听觉词的加工中,汉字的词形是否会受到语音的激活?汉字中包含了大量的同音字和无同音字(即没有同音字的汉字)。在汉字的听觉通达中,词形和语音的关系是否符合激活共振模型的假设?

汉字的构字法也存在着拼写几率现象:发音完全相同的汉字,在写法上可以相近,也可以不同。例如,“糖”和“螳”的发音相同([tang2]),根据《现代汉语词典》(第5版),发[tang2]音的汉字共有20个,其中以“唐”作为部件的汉字有11个,以“堂”作为部件的汉字仅有 4个,两者的拼写几率不一样。在同一个发音之内,部件“唐”出现的几率高于部件“堂”。因此,“唐”属于语音[tang2]的典型部件(dominant spelling),“糖”属于语音[tang2]的典型部件汉字; “堂”属于语音[tang2]的非典型部件(subdominant spelling),“螳”属于语音[tang2]的非典型部件汉字。汉字的拼写几率(典型性)与Ziegler等(2004)提出的英文拼写几率类似,但又存在着差别:(1)英文的拼写单位(如“ine

”与“ign

”)往往不是独立的构字单位。当它们(尤其是“ign”)单独出现时,难以正确地发音。这些字母组合也没有意义。与之相对,部件(包括义符和声旁)是汉字加工的基本单元,具有一定的独立性(舒华,张厚粲,1987; 谭力海,彭聃龄,1990; 喻柏林,曹河忻,1992; 张武田,冯玲,1992; 彭聃龄,王春茂,1997;张积家等,1990; 张积家,陈新葵,2005; 张积家,方燕红,陈新葵,2006)。大部分的汉字部件都可以命名,因而影响汉字的识别过程。陈新葵和张积家(2008)指出,义符不仅是汉字的结构单元、语义单元和语法单元,也是汉字的识别单元。(2)在拼音文字中,起始音的特征差异影响词汇通达的速度(Rastle & Davis,2002)。含有典型拼写方式的词汇和含有非典型拼写方式的词汇在音韵上具有一致性。听者在听到单词时可以凭借词的起始音激活单词的词形。例如,虽然“ine

”与“ign

”的发音一致,但是,被试在听到“sign”时可以激活“ign

”,虽然这种激活速度比“wine”对“ine

”的激活速度要慢。然而,在汉字同音字的识别中,尚未发现起始音激活词形的证据。这就带来一个问题,在汉字词的听觉加工中,是否同样存在着拼写几率效应?如果在汉字识别的研究中能够发现这一效应,将会更有力地支持词汇激活的共振模型。因此,本研究将通过 2个实验探讨汉字认知中语音激活对于词形反馈的可能性。如果这一反馈效应确实存在,它与汉字的字形存在何种关联?这一反馈作用是否受拼写典型性影响?拼音文字的研究发现,与高频词比,低频词能够更有效地引发词形效应(Ziegler et al.,2004,2008)。由于汉字发音的特殊性,低频的语音较少。因此,本研究的材料均为高频汉字。本研究亦未采用经典的视觉或听觉的词汇判断范式,因为拼音文字研究的经典范式无法直接应用于汉字研究:首先,汉字的语音不能够直接地表达字形,因此,通过经典的听觉词汇判断任务难以观察到词形之间的竞争。其次,汉字的同音字数量巨大,而且存在近音字,即声母不同、韵母相同,或声母、韵母均相同但音调不同的情况,若直接使用经典的听觉词汇判断任务,则会由于任务难度过大,导致加工过程难以分离。再次,陈宝国和宁爱华(2005)发现,由于真、假字的熟悉性不同,会导致被试根据材料的熟悉性作为判断标准,影响语音在汉字词形激活中的作用。因此,采用陈宝国和宁爱华(2005)采用的跨通道词汇判断范式。

2 实验1 构字部件的典型性对汉字同音字字形激活的影响

根据 van Orden等人(1994)的词汇识别激活共振模型,在汉字的听觉加工中,多个同音字的字形可能会在听觉词汇识别中被激活,并产生竞争。因此,与无同音字的语音比,有同音字的语音加工时间长。实验1采用跨通道词汇判断范式(陈宝国,宁爱华,2005)来验证这一假设。如果目标语音可以激活字形,则会影响随后的视觉词汇判断任务:若被语音激活的字形是唯一的,则会对后出现的视觉词识别产生启动效应,使词汇判断的反应时缩短; 若被语音激活的字形不是唯一的,则会对后出现的视觉词识别产生干扰效应,使词汇判断的反应时增加。如果先出现的目标语音不激活字形,由于目标语音和目标字同音,则无论目标语音是否存在着同音字,目标语音均会对目标字产生促进作用,两类汉字的词汇判断反应时差异应该不显著。此外,根据Ziegler等人(2004)发现的拼写几率效应,典型部件同音字和非典型部件同音字字形的竞争水平也可能存在差异。

2.1 方法

2.1.1 被试

33名大学本科生。其中,男生12名,女生21名,均为右利手,平均年龄为21±1.25岁,听力正常,视力正常或矫正后正常。2.1.2 设计

单因素被试内设计。自变量是字的类型,包括无同音字、典型部件同音字和非典型部件同音字。因变量是被试词汇判断的反应时和错误率。2.1.3 材料

2类目标语音及3类目标文字。目标语音包括:(1)无同音字语音。一个语音只对应于一个汉字,如“luan4–乱”。(2)同音字语音。一个语音对应于多个同音字,如“bei4”,对应的汉字可以为“被”、“背”、“倍”、“备”等。目标文字包括:(1)无同音字。所选的汉字不存在同音字,对应的语音为无同音字语音,如“luan4–乱”。(2)典型部件同音字。所选的汉字具有多个同音字,而且大部分同音字共享同一声旁,对应的语音为同音字语音。如“傍–bang4”,同音字中包含“磅”、“镑”、“谤”等。(3)非典型部件同音字。所选的汉字存在着多个同音字,而且不与其他同音字共享同一声旁,对应的语音为同音字语音,如“棒–bang4”。典型部件同音字和非典型部件同音字的筛选基于被试拼音联想的结果,而非基于字典中实际的部件频数。即,在被试的拼音联想中,某个汉字出现的频数高于 10(15个被试),且没有或少于 5个被试写出与该汉字部件(不含形旁)相同的其他汉字,那么,该汉字就为非典型部件汉字,其部件为非典型部件; 在被试的拼音联想中,某个汉字出现的频数高于10,而且多于8名被试写出超过3个与之共享部件(不含形旁)的其他汉字,该汉字就为典型部件汉字,其部件为典型部件。所有的候选语音均来自《现代汉语词典》(第 5 版)。(1) 选择候选语音

从《现代汉语常用字表》中的 2500常用汉字中筛选出无同音字语音89个和同音字语音189个。对89个无同音字的候选语音做如下处理:(1)部分发音相似或字形相似的语音(如 “hen2–痕”和“hen4–恨”,两者仅声调不同,且共用同一个部件),容易在实验中造成听觉或视觉的练习效应,因此,只保留字频最高的一个语音; (2)为了匹配部件的数量,并考虑到实验 2需要部件启动,剔除对应汉字为独体字(如“bai2–白”)的语音; (3)为了保证视觉加工的唯一性以及平衡各实验条件下的视觉加工难度,剔除对应汉字为多音字(如“shui2–谁”)或笔画数过高的语音。最终获得了无同音字的候选语音34组(一个语音计算为一组)。对189个有同音字的候选语音做如下处理:(1)请3名非中文系大学生剔除包含超过 50%以上生僻字语音,获得了 177个候选语音; (2)编制拼音联想问卷,请30名大学生完成拼音联想问卷。要求被试看到拼音之后尽可能多地写出对应的同音字。为了避免被试疲劳,将177个候选语音随机分配到两份问卷中,每份问卷各由 15名大学生完成; (3)统计每个汉字在问卷中出现的频数,剔除频数在10以下的同音字。在177个候选语音中,66个语音的拼音联想汉字只剩下2个(或2个以下)频数高于10的同音字,按实验要求予以删除,所获得的候选语音(111组)及对应的候选同音字(372个)根据与之对应的汉字评定做进一步的筛选。

(2) 选择候选文字

将372个候选同音字及34个候选无同音字随机排列,编制6点熟悉度量表(1为非常不熟悉,6为非常熟悉)。30名未参加拼音联想测试的大学生对文字做熟悉度评定。选择熟悉度为5.0以上的字116个,其中,无同音字34个,典型部件同音字和非典型部件同音字各 40个。无同音字、典型部件同音字和非典型部件同音字的平均熟悉度分别为5.61、5.56和5.64。统计检验表明,典型部件同音字和非典型部件同音字的平均熟悉度差异不显著,t

(39)=1.67,p

>0.05; 无同音字和典型部件同音字的平均熟悉度差异不显著,t

(72)=0.48,p

>0.05; 无同音字和非典型部件同音字的平均熟悉度差异不显著,t

(72)=1.04,p

>0.05。控制典型部件同音字和非典型部件同音字中部件可以发音的数量,若有共用同一个部件的汉字,只随机保留其中一个,最终获得了90个目标文字,无同音字、典型部件同音字、非典型部件同音字各 30个。对应目标文字的语音为目标语音。其中,无同音字语音30个,同音字语音30个(对应于 60个文字,一个语音对应于两个文字),共有60个目标语音。为了平衡“是”反应和“否”反应的比例,按照汉字的构字法规则制作假字 90个并匹配了 90个填充语音。所有假字的构字部件与典型部件同音字和非典型部件同音字的构字部件相互区别,字形尽量与其他几类材料不同。在隔音室内使用 AKG C410 麦克风系统和 Sony 便携式数码录音机TCD-D8按照16 bit / 44.1 kHz 采样率录音,录制了 60个目标语音和 90个填充语音,共150个语音。语音均为标准男声,音节长度不超过500 ms。文字为宋体初号,通过字图转换工具软件制作成267×267的bmp图片。2.1.4 仪器和程序

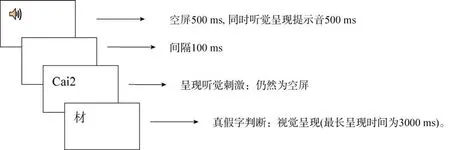

采用E–Prime软件编程,使用奔腾4型计算机呈现材料。文字材料呈现在计算机屏幕的中央,语音材料通过耳机来呈现。被试头戴耳机,端坐在计算机前,两手的食指分别放在 F键和J键上。要求被试尽量快而准地判断屏幕上出现的汉字是否为真字。计算机自动记录被试的反应时和反应正误。计时单位为ms,误差为±1 ms。实验的流程是:首先在耳机中出现500 ms提示音,提示即将出现的听觉刺激,此时计算机屏幕为空屏。提示音结束 100 ms以后出现听觉刺激,听觉刺激呈现结束以后,立刻在屏幕的中央呈现目标汉字。半数被试对真字按“F”键反应,对假字按“J”键反应,半数被试的按键方式相反。被试做出按键反应以后,自动进入下一次试验。若被试在3000 ms内未反应,自动进入下一次试验,并记录为错误反应。实验程序见图2。

图2 实验1基本流程图及举例

在正式实验前,被试用非实验材料进行练习,并给予反馈,主试对超过2500 ms的反应给以“Too slow”的警告。在实验中,为了防止相邻的两个语音过分相似,刺激的呈现顺序为伪随机。实验结果采用SPSS 16.0统计软件处理。

2.2 结果与分析

反应时分析时删去错误率高于25%的被试1名,删去错误反应和M

±2.5SD

以外的数据,占全部数据的0.70%。结果见表1。反应时的单因素重复测量方差分析表明,字的类型的主效应被试分析显著,F

(2,62)=39.26,p

<0.001,项目分析显著,F

(2,58)=35.76,p

<0.001。LSD多重比较显示,被试对无同音字的反应显著快于对典型部件同音字和非典型部件同音字的反应,差异分别为52 ms和50 ms,p

<0.001。被试对典型部件同音字和非典型部件同音字的反应时差异不显著,p

>0.05。错误率的方差分析表明,字的类型的主效应被试分析显著,F

(2,62)=3.63,p

<0.05,项目分析显著,F

(2,58)=4.71,p

<0.05。LSD多重比较显示,典型部件同音字与其它两类汉字的错误率差异不显著,p

>0.05,无同音字和非典型部件同音字的错误率差异显著,p

<0.05。2.3 讨论

实验 1表明,在中文听觉词的通达中,存在着反馈一致性效应,被试对无同音字的反应显著快于对典型部件同音字和非典型部件同音字的反应,无同音字的错误率显著低于非典型部件同音字的错误率。但是,从实验 1的结果中,仍然无法推论出在中文听觉词的加工中是否存在着拼写几率效应。

表1 实验 1对目标文字判断的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

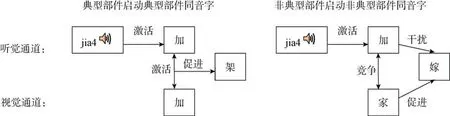

实验 1发现,与拼读一致的词(无同音字)比,拼读不一致的词(典型部件同音字及非典型部件同音字)的词汇判断速度显著慢,这一结果与Stone等(1997)提出的激活共振模型相符。对典型部件同音字和非典型部件同音字的反应时差异不显著,与Ziegler等(2004)的结果不同。拼写几率效应是词汇识别的激活共振模型的重要假设之一,为什么在实验1中并未发现这一效应?这是否说明在中文听觉词的加工中不存在拼写几率效应?事实上,仅通过实验 1的结果还不能确定。实验 1中的同音字与Ziegler等(2004)的同音字不同。目前,还没有证据表明汉字同音字的起始发音能够用于激活整字的词形,因此,汉字同音字之间的竞争可能比拼音文字的同音词之间的竞争持续时间长。可以进一步假设,在听到一个语音之后,具有典型部件的同音字的部件首先被激活了,如果在出现的汉字中包含了典型部件,共享典型部件的汉字之间就会出现词形竞争; 如果在出现的汉字中不包含典型部件(非典型部件同音字),由于汉字的部件并未预先被激活,被试需要更长的加工时间。因此,设计了实验2。

3 实验2 汉字部件激活的有效性对同音字字形激活的影响

在中文听觉词加工的早期,典型部件同音字和非典型部件同音字的字形激活量可能不同,典型部件同音字的激活量大,但相似的字形之间存在着竞争,因而反应时便长; 非典型部件同音字的字形竞争的几率小,但由于激活量比典型部件同音字小,因而反应时亦较长,从而导致两类型同音字的反应时差异不显著。为了证实这一假设,实验2试图分离这两种影响反应的因素。陈新葵和张积家(2008)在考察义符对高频形声字词汇通达的影响时发现,主观熟悉性高的义符在加工早期(43 ms)可以引发词形的正启动效应。他们认为,汉字的词形加工是整字加工与部件加工的结合。高熟悉部件在整字识别的早期已经开始加工,因而表现出一定的词形启动效应。但是,这种词形启动效应较弱。因此,实验2将在语音刺激和视觉目标刺激之间加入43 ms的部件启动。如果语音输入初期只激活了典型部件同音字的部件,非典型部件同音字的部件没有被激活,那么,对两类同音字而言,部件对词形的启动效果应该有所差别。即,在未受到听觉词激活的情况下,视觉呈现的非典型部件的快速启动不仅不能促进非典型同音字的加工,反而与已经被语音激活的典型部件相互竞争,从而阻碍非典型同音字的通达。

3.1 方法

3.1.1 被试

40名大学本科生,男女各半,均为右利手,平均年龄 21±1.53岁,听力正常,视力正常或矫正后正常。3.1.2 设计

2 (同音字类型:典型部件同音字/非典型部件同音字) × 2 (启动类型:字形相关部件启动/字形无关部件启动)混合设计。同音字类型为被试内变量,启动类型为被试间变量。考虑到被试之间可能存在着反应速度的差异,为了有效地进行比较,设置了无启动条件作为反应的基线。被试分为两组,一组被试接受字形相关部件启动任务和无启动任务,另一组被试接受字形无关部件启动任务和无启动任务。因变量是被试进行词汇判断的反应时和错误率。

3.1.4 仪器和程序

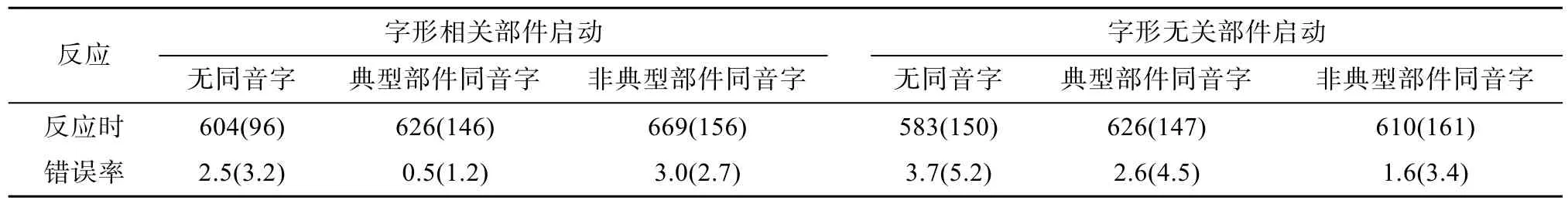

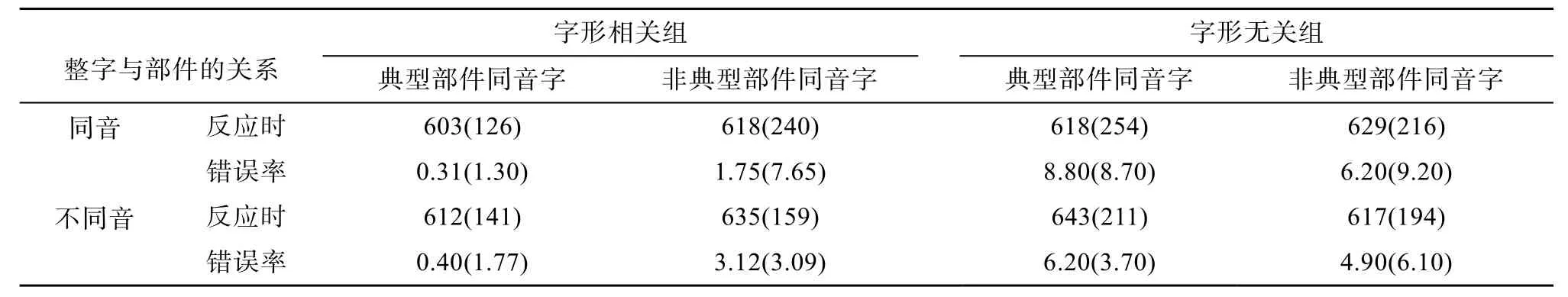

在无同音字条件下,实验程序与实验1相同。在同音字条件下,实验程序与实验 1基本相同,只是在听觉刺激结束以后,立即在屏幕的中央呈现启动部件 43 ms,启动部件消失后出现目标字。3.2 结果与分析

反应时分析时删去错误率高于25%的被试2名,删去错误反应和M

±2.5SD

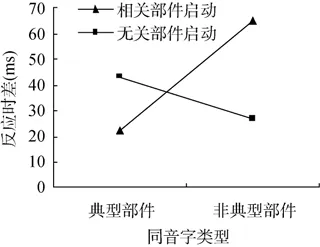

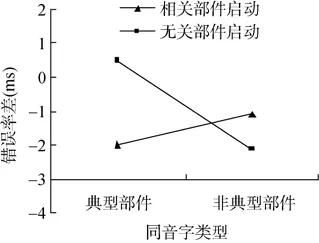

以外的数据,占全部数据的 0.60%。结果见表 2。虽然无同音字和同音字只匹配了熟悉度、部件数以及笔画数,其他条件未作匹配,但由于两组被试均完成相同任务(无同音字无启动条件下的词汇判断任务),因此,将对无同音字的反应作为基线,将典型部件同音字和非典型部件同音字的反应与基线相减后,获得了反应时差和错误率差。结果见图3和图4。

表2 实验2对目标文字判断的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

图3 各种条件下的反应时差(ms)

图4 各种条件下的错误率差(%)

反应时差的2×2混合设计方差分析表明,启动类型的主效应被试分析不显著,F

(1,36)=0.28,p

>0.05,项目分析不显著,F

(1,28)=1.51,p

>0.05; 同音字类型的主效应被试分析不显著,F

(1,36)=0.15,p

>0.05,项目分析不显著,F

(1,28)=0.91,p

>0.05;启动类型和同音字类型的交互作用被试分析显著,F

(1,36)=4.43,p

<0.05,项目分析显著,F

(1,28)=3.46,p

<0.05。简单效应分析表明,在字形相关部件启动下,典型部件同音字的反应时差(22 ms)显著小于非典型部件同音字的反应时差(65 ms),p

<0.001。但在字形无关部件启动下,非典型部件同音字和典型部件同音字的反应时差(分别为 43 ms与27 ms)差异不显著,p

>0.05。错误率差的方差分析表明,启动类型的主效应被试分析不显著,F

(1,36)=0.28,p

>0.05,项目分析不显著,F

(1,28)=0.96,p

>0.05; 同音字类型的主效应被试分析不显著,F

(1,36)=0.15,p

>0.05,项目分析不显著,F

(1,28)=0.33,p

>0.05; 启动类型和同音字类型的交互作用被试分析显著,F

(1,36)=15.93,p

<0.001,项目分析显著,F

(1,28)=13.46,p

<0.05。简单效应分析表明,在字形相关部件启动下,非典型部件同音字的错误率差显著低于典型部件同音字的错误率差,p

<0.05; 在字形无关部件启动下,非典型部件同音字和典型部件同音字的错误率差差异不显著,p

>0.05。为了与实验1的结果比较,分别对两种启动条件下的三类字(典型部件同音字/非典型部件同音字/无同音字)的反应时和错误率做单因素三水平方差分析。结果表明,在字形相关部件启动下,字的类型的主效应被试分析显著,F

(2,36)=5.37,p

<0.05,项目分析显著,F

(2,28)=6.46,p

<0.05。LSD多重比较显示,非典型部件同音字的反应时显著长于其它两类字,p

<0.05,无同音字和典型部件同音字的反应时差异不显著,p

>0.05。在字形无关部件启动下,三类字反应时差异的被试分析不显著,F

(2,36)=1.08,p

>0.05,项目分析不显著,F

(2,28)=1.12,p

>0.05。错误率的单因素三水平方差分析显示,在字形相关部件启动下,字的类型的主效应被试分析显著,F

(2,36)=5.47,p

<0.05,项目分析显著,F

(2,28)=6.76,p

<0.05。多重比较显示,典型部件同音字的错误率显著低于其它两类字,p

<0.05,但无同音字和非典型部件同音字的错误率差异不显著,p

>0.05。在字形无关部件启动下,三类字的错误率差异被试分析不显著,F

(2,36)=1.19,p

>0.05,项目分析不显著,F

(2,28)=1.23,p

>0.05。3.3 讨论

实验2发现,当启动部件与目标字的部件一致时,典型部件同音字的反应时显著短于非典型部件同音字。所以如此,可能的原因有二:(1)由于实验选择的文字材料及任务范式的特点所致; (2)由于典型部件同音字和非典型部件同音字的拼写典型性不同,导致在目标字加工的早期,两者的激活量不同。

本研究采用视听双通道启动任务,在选择材料时发现,在典型部件同音字的材料中,整字和部件之间的同音数量较非典型部件同音字的同音数量多,虽然43 ms的快速启动更多的是词形激活(陈新葵,张积家,2008),但不能完全排除这一快速启动对语音激活的可能性。但是,如果启动部件与目标字的语音关系(是否同音)是影响这一结果的主要原因,那么,当启动部件与目标字的部件不一致时,非典型部件同音字的反应时应该显著地长于典型部件同音字。但是,实验 2却发现,非典型部件同音字和典型部件同音字的反应时差异却不显著。为了进一步排除这一可能性,按照启动部件与整字的语音关系,将实验材料分为整字与部件同音、整字与部件不同音 2类,分别对字形相关部件启动组和字形无关部件启动组的反应时和错误率(表 3)做2 (整字和部件的语音关系:同音/不同音) × 2 (同音字类型:典型部件同音字/非典型部件同音字)的事后分析。

表3 实验2目标材料事后分析的平均反应时(ms)和平均错误率(%)

对字形相关组的反应时进行重复测量方差分析表明,整字和部件的语音关系的主效应不显著,F

(1,18)=1.96,p

>0.05; 同音字类型的主效应不显著,F

(1,18)=1.68,p

>0.05; 整字和部件的语音关系与同音字类型的交互作用不显著,F

(1,18)=0.17,p

>0.05。错误率的方差分析表明,整字和部件的语音关系的主效应不显著,F

(1,18)=3.50,p

>0.05; 同音字类型的主效应不显著,F

(1,18)=4.46,p

>0.05; 整字和部件的语音关系与同音字类型的交互作用不显著,F

(1,18)=0.38,p

>0.05。对字形无关组的反应时的重复测量方差分析表明,整字和部件的语音关系的主效应不显著,F

(1,18)=0.26,p

>0.05; 同音字类型的主效应不显著,F

(1,18)=0.09,p

>0.05; 两者的交互作用不显著,F

(1,18)=2.81,p

>0.05。错误率的方差分析表明,整字和部件的语音关系的主效应不显著,F

(1,18)=1.02,p

>0.05; 同音字类型主效应不显著,F

(1,18)=1.23,p

>0.05; 两者的交互作用不显著,F

(1,18)=0.08,p

>0.05。事后分析表明,材料中整字与部件读音是否一致并不是影响实验结果的原因。那么,实验2的结果只能是典型部件和非典型部件的激活量的差异所致。典型部件在语音启动下受到了较大的激活,非典型部件未被语音启动激活或者激活量较小。因此,典型部件同音字同时受到了语音启动和词形启动的影响,激活出现了叠加,因而加工速度就快;非典型部件同音字在受到词形启动的同时,亦受到语音启动所引起的典型部件激活的干扰,两者形成了激活的竞争,从而导致加工速度变慢。这也可以解释在实验 1中为何没有出现拼写几率效应。即,非典型部件同音字在无启动条件下与典型部件同音字的反应时差异不显著,不是因为非典型部件与典型部件之间存在竞争,而是由于非典型部件的字形未受到语音启动的激活所致。这一假设将在综合讨论中做进一步的说明。

4 综合讨论

4.1 关于高频同音字识别中的“拼写几率效应”

研究发现,在听觉启动词汇判断中,高、低拼写几率的同音字的反应时差异不显著(实验 1),这与已有研究的结果类似,即低频词能够更有效地引发词形效应,高频词较难引发词形效应(Ziegler et al.,2004,2008)。但是,通过听觉–视觉启动词汇判断任务发现,拼写几率高的同音字与拼写几率低的同音字的部件的激活程度不同(实验2)。

实验 2发现,与典型部件同音字比,非典型部件同音字在字形相关部件启动下与基线的反应时差(65 ms)显著长于典型部件同音字与基线的反应时差(22 ms)。陈新葵和张积家(2008)认为,高熟悉部件在整字识别早期即已经开始加工,从而表现出一定的词形启动效果。在实验2中,典型部件和非典型部件均为高熟悉部件,在无语音启动条件下应该获得一致的词形启动效果。而研究的结果却显示,典型部件对典型部件同音字的字形加工促进作用明显。可见,语音启动对典型部件同音字和非典型部件同音字的字形激活量不一样。即,在汉字加工的早期,典型部件被语音启动激活了,这一激活与部件自身的激活叠加,产生了更强的词形启动效果(图 5); 与之相对,非典型部件在汉字加工的早期未被语音启动激活,语音启动激活的词形(典型部件)与部件启动激活的词形(非典型部件)之间产生了竞争,使得词形启动的效果变弱。因此,在实验1中,典型部件同音字和非典型部件同音字的词汇判断时间差异所以不显著,是因为典型部件同音字的部件受到了语音启动的激活,产生了相近词形之间的竞争,非典型部件同音字的部件在加工早期并未被激活; 在实验2中,当出现43 ms的部件启动时,启动刺激(“家”)与原来在早期加工中激活的部件(“加”)产生了竞争,从而增加了加工的难度。

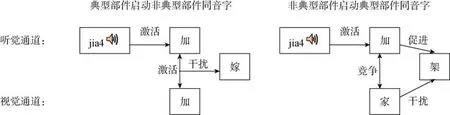

图5 字形相关部件启动下语音和部件对整字词形的影响模式

与之相对,在字形无关部件启动下,比较典型部件同音字和非典型部件同音字的反应时可以发现,两者的差异虽然在统计上达不到显著水平,但也达到了 16 ms。这是因为,部件启动所激活的词形与语音启动所激活的词形的激活与竞争的关系不同(如图6所示)。由于语音启动主要激活了典型部件,因此,在非典型部件同音字的识别中,部件启动所激活的词形与语音启动所激活的词形之间是相互激活的关系,从而增加了典型部件的激活量,却对目标字的词形加工造成了干扰或抑制; 在典型部件同音字的识别中,语音启动激活了典型部件,却与视觉呈现的非典型部件形成了竞争关系,导致典型部件的激活量降低,因而对目标字的反应时就增加了。比较非典型部件启动典型部件同音字的启动量和典型部件启动非典型部件同音字的启动量可知,在加工早期的竞争对同音字认知加工的干扰作用较在加工后期的干扰作用大。但典型部件同音字可能受语音启动激活的典型部件(“加”)的促进,因而与非典型部件同音字加工的反应时差异不显著。

在非典型部件启动下,与典型部件同音字比,非典型部件同音字的反应时较长。这是由于干扰和促进的来源不同所致。语音和典型部件的词形共同储存在人的长时记忆中,两者的关系较语音与非典型部件的词形之间的关系稳固。在本研究的范式下,若词形干扰来自更为稳定的典型部件,则比较难以排除,因而会使反应时变长; 若词形干扰来自较不稳定的非典型部件,干扰作用就相对较弱,对反应时的影响也就较小。

图6 字形无关部件启动下语音和部件对整字词形的影响模式

典型部件同音字在相关部件启动下为何未出现相近词形的竞争?这与启动刺激和任务的关系有关。实验2的任务仍然为词汇判断,整字的词形判断受部件的视觉启动影响。因此,即使语音可以激活多个形近的竞争目标,但一旦启动部件与目标字的部件匹配,将有助于判断词的真伪,词形竞争的效应就会减弱。但是,如果词形竞争效应完全消失,典型部件同音字受部件的视觉启动促进,对这一类字的反应应该快于基线水平。然而,被试对典型部件同音字的反应仍然慢于对基线的反应(差异达22 ms)。可见,这一竞争效应并未完全消失。所以未达到显著水平,是因为部件的视觉启动作用抵消了部分的词形竞争作用。

因此,在拼音文字识别中,低频词所以能够更有效地引发词形效应,是由于低频的典型拼写词的语音激活在词形加工早期并未引起词形之间的竞争,低频的典型拼写词由于受拼写几率高影响,词形通达速度快。与之相对,高频词的通达并非不受拼写几率影响,而是在加工的早期,语音激活在词形通达中引起了候选同音词的词形之间的竞争。在汉字识别中也存在着类似的现象。所以,在实验 1中,被试对无同音字和两类同音字的反应时差异显著。同时,由于在汉字同音字之间不存在起始音或结尾音的不同,从而导致完全同音的候选词之间的竞争效果大于拼写几率引起的促进效果。因此,结合两个实验的结果,可以认为,汉字高频同音字在通达的早期同时存在着来自语音激活的竞争作用和来自拼写几率的促进作用,而且语音激活的竞争作用大于拼写几率的促进作用。

这一结果首先肯定了词汇识别的动力系统原则,即各种语言信息之间存在着交互作用的网络,从而影响词汇通达的过程。其次,这一结果支持了词汇识别的激活共振模型。在汉字的词汇通达中,存在着语音激活对词形激活的反馈影响。但是,对于高频同音字而言,这种反馈影响主要产生于共享典型部件的同音字之间,高频的非典型部件同音字不参与或者较少参与加工早期的竞争。

4.2 汉字特点在词形通达中的作用

与拼音文字相比,汉字具有两个非常重要的特点:(1)除了具有大量的音近字以外,还存在着大量语音完全相同的同音字; (2)汉字的部件在字词通达中具有重要的作用。

汉字中存在着大量的同音字。例如,与音节“/yi4/”对应的汉字竟达到 90 个,如果不区分声调,将达到171个(Li & Yip,1998)。汉字同音字的视觉识别受家族大小影响(周海燕,舒华,2008)。本研究发现,在汉语听觉词的通达中,存在着反馈一致性效应。即,对汉字同音字的通达时间显著长于对无同音字的通达时间,汉字同音字的通达受同音字家族内各词条之间的竞争影响。汉语听觉词的加工亦受家族大小(家族数>1 vs.家族数=1)影响。在通达汉语听觉词的语义之前,由于输入通道的缘故,必然会首先激活语音。同音字的语音完全相同,因此,竞争的来源不是来自语音。那么,竞争究竟来自何方?陈宝国和宁爱华(2005)发现,在汉字的视觉加工中,语音影响字形加工。那么,在汉字的听觉加工中,汉字的字形是否会反过来影响语音加工?即同音字家族内各词条之间的字形存在竞争。如果这一假设成立,影响语音的字形源于何处?汉字中有相当一部分同音字是形声字。唐兰(1981)指出:“中国文字在近古期以后,几乎完全是形声字。在《说文》的九千多字里面,朱骏声《说文通训定声》的《六书爻列》所载形声字就占了八千五十七字,约十分之八。”如今,形声字已经成为汉字的主体,占总数的百分之九十以上(杨晓芳,丁石林,2009)。仅就现代汉语《常用汉字表》(包括《次常用字表》)的 3500个汉字中,形声字就有 2522个,约占70%(史玥,2010)。大部分同音字或音近字共享同一声符或义符。因此,家族内同音字通达之前的竞争极有可能源于这些部件的“形”。

综合前人研究和本研究的结果,可以认为,受汉字同音字特点的影响,在汉字听觉加工的早期,语音激活对高频同音字的词形激活存在着反馈作用。这一反馈作用主要作用于同音字的典型部件,使得同音字的词形之间产生了竞争,导致包含典型部件的高频同音字的通达时间较无同音字长。同时,由于典型部件的拼写几率高,对包含此类部件的汉字通达具有促进作用。但是,在汉字听觉通达的早期,拼写几率的促进作用要小于高频同音字的字形竞争所带来的抑制作用,从而导致在以往研究中难以观察到高频同音字的拼写几率效应。典型部件和非典型部件的通达过程不同,未来研究有必要对不同类型部件的通达进程加以区分,以便更有效地建立汉字通达过程的共振模型。

5 结论

(1)高频同音字的通达过程受语音激活的反馈影响。在汉字加工的早期,共享典型部件的汉字之间存在着词形竞争。

(2)在高频汉字通达中存在着拼写几率效应。对高频同音字而言,拼写几率效应的促进作用比语音激活的反馈作用要弱。

(3)本研究结果支持词汇识别的动力系统原则和词汇激活的共振模型。

Chen,B.G.,& Ning,A.H.(2005).Homophone effects in the recognition of Chinese character:The evidence of phonology influencing the graphic processing of Chinese character.Psychological Exploration,

(4),35–36.[陈宝国,宁爱华.(2005).汉字识别中的同音字效应:语音影响字形加工的证据.心理学探新, (4),35–36.]

Chen,X.K.,& Zhang,J.J.(2008).Role of familiarity of semantic radicals in the recognition of highly familiar Chinese characters.Acta Psychologica Sinica,40

,148–159.[陈新葵,张积家.(2008).义符熟悉性对高频形声字词汇通达的影响.心理学报,40,148–159.]

Chen,X.Q.,& Zhang,J.J.(2005).Time course of phonological and semantic activation:Perceiving Chinese words without initial syllable in sentence context (I).Acta Psychologica Sinica,37

,575–581.[陈栩茜,张积家.(2005).句子背景下缺失音素的中文听觉词理解的音、义激活进程(Ⅰ).心理学报,37,575–581.]Jin,Z.C.,& Li,G.P.(1995).An experimental study of the phonological role in identifying Chinese characters.Psychological Science,27

,129–133.[金志成,李广平.(1995).在汉字视觉识别中字形和字音作用的实验研究.心理科学,27,129–133.]

Lacruz,I.,& Folk,J.R.(2004).Feedforward and feedback consistency effects for high- and low-frequency words in lexical decision and naming.The Quarterly Journal of Experimental Psychology,57A

,1261–1284.Li,P.,& Yip,M.C.(1998).Context effects and the processing of spoken homophones.Reading and Writing:An Interdisciplinary Journal,10

,223–243.Norris,D.,McQueen,J.M.,& Cutler,A.(2000).Merging information in speech recognition:Feedback is never necessary.Behavioral and Brain Sciences,23

,299–325.Pattamadilok,C.,Perre,L.,Dufau,S.,& Ziegler,J.C.(2009).On-line orthographic influences on spoken language in a semantic task.Journal of Cognitive Neuroscience,21

,169–179.Pattamadilok,C.,Perre,L.,& Ziegler,J.C.(2011).Beyond rhyme or reason:ERPs reveal task-specific activation of orthography on spoken language.Brain & Language,116

,116–124.Peereman,R.,& Content,A.(1999).LEXOP:A lexical database providing orthography-phonology statistics for French monosyllabic words.Behavioral Research Methods

,Instruments

,& Computers,31

,376–379.Peereman,R.,Dufour,S.,& Burt,J.S.(2009).Orthographic influences in spoken word recognition:The consistency effect in semantic and gender categorization tasks.Psychonomic Bulletin & Review,16

,363–368.Peng,D.L.,& Wang,C.M.(1997).Basic processing unit of Chinese character recognition:Evidence from stroke number effect and radical number effect.Acta Psychologica Sinica,29

,8–16.[彭聃龄,王春茂.(1997).汉字加工的基本单元:来自笔画数效应和部件数效应的证据.心理学报,29,8–16.]

Perre,L.,& Ziegler,J.C.(2008).On-line activation of orthography in spoken word recognition.Brain Research,1188

,132–138.Perry,C.(2003).A phoneme-grapheme feedback consistency effect.Psychonomic Bulletin & Review,10

,392–397.Pexman,P.M.,Luper,S.J.,& Jared,D.(2001).Homophone effects in lexical decision.Journal of Experimental Psychology:Learning

,Memory

,and Cognition,27

,139–156.Qie,X.P.(2010).The cognitive processing of lexical access to Chinese reading.Chinese Journal of Special Education,

(3),68–72.[茄学萍.(2010).汉语阅读中词汇通达的认知加工机制.中国特殊教育, (3),68–72.]

Rastle,K.,& Davis,M.H.(2002).On the complexities of measuring naming.Journal of Experimental Psychology:Human Perception & Performance, 28

,307–314.Schneider,V.I.,& Healy,A.F.(1993).Detecting phonemes and letters in text:Interactions between different types and levels of processes.Memory and Cognition,21

,739–751.Shi,Y.(2010).Distribution of Pictophonetic Characters’semantic categories of formed marks in Chang Yong Hanzi Biao.Journal of Chongqing University of Science and Technology (Social Sciences Edition),

(4),81–82.[史玥.(2010).《常用汉字表》形声字形符义类分布分析.重庆科技学院学报(社会科学版), (4),81–82.]

Shu,H.,& Zhang,H.C.(1987).The processing of pronouncing Chinese characters by proficient mature readers.Acta Psychologica Sinica, 19

,227–233.[舒华,张厚粲.(1987).成年熟练读者的汉字语音加工过程.心理学报, 19,227–233.]

Stone,G.O.,Vanhoy,M.,& van Orden,G.C.(1997).Perception is a two-way street:Feedforward and feedback phonology in visual word recognition.Journal of Memory& Language, 36

,337–359.Stone,G.O.,& van Orden,G.C.(1994).Building a resonance framework for word recognition using design and system principles.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance, 20

,1248–1268.Tan,L.H.,& Peng,D.L.(1991).Visual recognition processes of Chinese characters:A research to the effect of grapheme and phoneme.Acta Psychologica Sinica, 23

,272–278.[谭力海,彭聃龄.(1991).汉字的视觉识别过程:对形码和音码作用的考察.心理学报, 23,272–278.]

Tan,L.H.,& Peng,D.L.(1990).Experimental research of the relationship between context and analysis of features of Chinese Characters.Journal of Developments in Psychology,

(2),5–10.[谭力海,彭聃龄.(1990).关于语义情境与汉语单字词特征分析之间关系的实验研究.心理学动态, (2),5–10.]

Tang,L.(1981).Chinese Philology

(pp.102–103).Shanghai:Shanghai Bookstore.[唐兰.(1981).中国文字学(pp.102–103).上海:上海书店.]

Tuller,B.,Case,P.,Ding,M.Z.,& Kelso,J.A.S.(1994).The nonlinear dynamics of speech categorization.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance,20

,3–16.van Orden,G.C.(2002).Nonlinear dynamics and psycholinguistics.Ecological Psychology, 14

,1–4.van Orden,G.C.,& Goldinger,S.D.(1994).Interdependence of form and function in cognitive systems explains perception of printed words.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance, 20

,1269–1291.van Orden,G.C.,Jansen op de Haar,M.A.,& de Bosman,A.M.T.(1997).Complex dynamic systems also predict dissociations,but they do not reduce to autonomous components.Cognitive Neuropsychology, 14

,131–165.Wang,H.P.,Zhang,J.J.,& Zhang,H.C.(2003).Effects of the whole Chinese character and the frequencies of the strokes on the cognition of the strokes.Acta Psychologica Sinica, 35

,17–22.[王惠萍,张积家,张厚粲.(2003).汉字整体和笔画频率对笔画认知的影响.心理学报, 35,17–22.]

Yang,X.F.,& Ding,S.L.(2009).Discussion of relationship between semantic radicals and phonetic elements of phonogram.Modern Chinese,

(3),141–142.[杨晓芳,丁石林.(2009).略论形声字形符和声符的关系.现代语文, (3),141–142.]

Yin,W.G.(2003).Homophone ratio,homophone degree,and the rule that the number of homophone syllable decreases as the degree of homophone increases.Journal of Linguistic Sciences, 2

(4),3–6.[尹文刚.(2003).汉字同音率、同音度及其同音字音节个数随同音度增加而递减的规律.语言科学, 2(4),3–6.]

Yu,B.L.,& Cao,H.Q.(1992).How distributions of numbers of strokes affect the cognition of Chinese characters.Psychological Science,

(4),5–10.[喻柏林,曹河忻.(1992).笔画数配置对汉字认知的影响.心理科学, (4),5–10.]

Zhang,J.J.(2002).Review of the relationship between entirety and portion during recognizing Chinese characters.Journal of Dialectics of Nature,

(3),90–94.[张积家.(2002).汉字词认知过程中整体与部分关系论.自然辩证法通讯,(3),90–94.]

Zhang,J.J.,& Chen,X.K.(2005).The role of Chinese characters “Yifu” in cognition of Chinese action verbs’meaning.Acta Psychologica Sinica,37

,434–441.[张积家,陈新葵.(2005).汉字义符在汉语动作动词意义认知中的作用.心理学报,37,434–441.]

Zhang,J.J.,& Chen,X.Q.(2005).Time course of phonological and semantic activation:Perceiving Chinese words without initial syllable in sentence context (Ⅱ).Acta Psychologica Sinica,37

,582–589.[张积家,陈栩茜.(2005).句子背景下缺失音素的中文听觉词理解的音、义激活进程(Ⅱ).心理学报,37,582–589.]

Zhang,J.J.,Fang,Y.H.,& Chen,X.K.(2006).The role of semantic radicals of Chinese characters in grammatical categorization of Chinese Visual Words.Acta Psychologica Sinica,38

,159–169.[张积家,方燕红,陈新葵.(2006).义符在中文名词和动词分类中的作用.心理学报,38,159–169.]

Zhang,J.J.,& Sheng,H.Y.(1999).Study on the influence of the relationship of the wholes and their parts in the perceptual separation of Chinese characters.Acta Psychologica Sinica,31

,369–376.[张积家,盛红岩.(1999).整体与部分的关系对汉字的知觉分离影响的研究.心理学报,31,369–376.]

Zhang,J.J.,& Wang,H.P.(1996).A study on orthographic depth of Chinese words and reading time.Acta Psychologica Sinica, 28

,337−344.[张积家,王惠萍.(1996).汉字词的正字法深度与阅读时间的研究.心理学报,28,337−344.]

Zhang,J.J.,Wang,H.P.,Zhang,M.,& Zhang,H.C.(2002).The effect of the complexity and repetition of the strokes on the cognition of the strokes and the Chinese characters.Acta Psychologica Sinica,34

,449–453.[张积家,王惠萍,张萌,张厚粲.(2002).笔画复杂性和重复性对笔画和汉字认知的影响.心理学报,34,449–453.]

Zhang,J.J.,Zhang,H.C.,& Peng,D.L.(1990).The recovery of meaning of Chinese characters in the classifying process(Ⅰ).Acta Psychologica Sinica, 22

,397–405.[张积家,张厚粲,彭聃龄.(1990).分类过程中汉字的语义提取(Ⅰ).心理学报, 22,397–405.]

Zhang,W.T.,& Feng,L.(1992). A study on the unit of processing in recognition of Chinese characters.Acta Psychologica Sinica,24

,379–385.[张武田,冯玲.(1992).关于汉字识别加工单位的研究.心理学报,24,379–385.]

Institute of Language,Chinese Academy of Social Sciences.(2008).Dictionary of Modern Chinese Language

(5ed.).Beijing:The Commercial Press.

[中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.(2008).现代汉语词典(第5版).北京:商务印书局.]

Zhou,H.Y.,& Shu,H.(2008).The homophone family size effect and semantic transparency effect in Chinese P-O mapping.Psychological Science,31

,852–852.[周海燕,舒华.(2008).汉语音-形通达过程的同音字家族数效应和语义透明度效应.心理科学,31,852–852.]

Ziegler,J.C.,Ferrand,L.,& Montant,M.(2004).Visual phonology:The effects of orthographic consistency on different auditory word recognition tasks.Memory &Cognition,32

,732–741.Ziegler,J.C.,Montant,M.,& Jacobs,A.M.(1997a).The feedback consistency effect in lexical decision and naming.Journal of Memory and Language, 37

,533–554.Ziegler,J.C.,Petrova,A.,& Ferrand,L.(2008).Feedback consistency effects in visual and auditory word recognition:Where do we stand after more than a decade?Journal of Experimental Psychology,34

,643–661.Ziegler,J.C.,van Orden,G.C.,& Jacobs,A.M.(1997b).Phonology can help or hurt the perception of print.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance, 23

,845–860.