词汇学习策略在英语教学中的应用

吴天慧

(武汉软件工程职业学院公共课部,湖北 武汉,430205)

词汇是语言的根本,是培养英语听、说、读、写、译技能的基础。没有词汇,人们就无法传情达意,无法交流信息,然而词汇是很多学生英语学习中的一块短板。词汇量小,会直接导致运用能力差,严重影响语言的输入及输出,极大地挫败学习积极性。因此,词汇教学在整个英语教学中起着举足轻重的作用。这就需要教师加大词汇教学的力度,指导学生用科学的方法记忆、理解和运用词汇,培养学生自主运用学习策略,提高学习效率。

一、突破传统的教学模式

在以往的教学过程中,教师通常采用传统的结构主义教学法,把课文中的生词挑出来,领读、释义,孤立地讲解读音、拼写、搭配、造句,看起来很详尽,但是很庞杂,很细碎,缺乏系统性和关联性,学生花大量的时间机械记忆、反复默写,但还是陷入“背了忘,忘了背”的怪圈,不了解词汇的文化内涵,更谈不上熟练应用了。词汇并不是简单的与某物体或概念相联系的符号,透过它,我们可以看到历史的变迁、文化的积淀、时代的前行。因此,词汇教学不能局限于词汇本身,必须“跳出词汇范畴,着眼于词汇教学之外”[1],融语言文化、交际能力、思维方式、学习方法于一体。

二、传授词汇学习策略

(一)运用联想,记忆词汇

词汇本身是有规律的,学生要学会观察、发现、归纳和总结。通过联想,在脑海中形成直观的形象,把新旧知识联系起来形成有意义的信息网,形成长时记忆,使学习成为一个有机的整体。“掌握英语的过程实际上就是联想的过程”[2]。通过各种联想方法记忆单词,全方位刺激视觉、听觉、触觉等感官,有效地激活大脑,看到一个词,想到一串词,把与之相关的同音词、同形词、形近词、反义词、近义词等“远亲近邻”都聚集起来,形成一个“团体”,随着学习的深入,这个“团体”会越来越大,成员会越来越多,这样,单词不再是孤立的,而是彼此关联、相互呼应,教师可以把这些单词归纳起来,加以比较和区别,同时培养学生的观察、分析和对比的能力。具体说来,词汇联想可以分为以下几类:

1.词形联想

英语有很多派生词,它们是通过词根加词缀构成的。“词缀灵活多变,常常一缀多义,不仅规模大,数量多,而且种类齐全”[3]。让学生了解词汇的构词规律,就可以根据词缀和词根的意思,理解并记忆这个单词。比如记住了inter-,也就记住了interact,interchange,interconnection。这样就达到了举一反三、以一抵百的效果。还有一些形近词,在拼写上差异细微,但在读音和意义上却相差甚远。教师可以帮助学生比较异同。比如:

形近词:effect,affect,infect,defect

2.词义联想

词义联想包括近义联想、反义联想、上下义关系联想。教师可以借助实物、挂图、表格等,让学生对词汇所指示的物体或概念有直观深刻的认识。比如:

近义联想:cry-weep,sob,wail

反义联想:intelligent-stupid,silly

上下义关系联想:fruit-tangerine,plum,mango,avocado,strawberry,durian

3.词音联想

英语中有很多读音相似或相同的词,放在一起容易混淆,但正是因为这种“混淆”,产生了一种模糊感和朦胧美,这集中体现在绕口令和双关语上。绕口令是一种语言游戏,将辅音、元音、重音、声调等容易混淆的词,组合起来,编成一句或一段话。双关是一种修辞手法,利用词语的多义性,在字面上只有一个词语,而实际上在不同的语言环境中同时涉及两种不同的意义,增强了语言的表达效果。教师在教词汇时,可以有意识地收集或者创造一些绕口令和双关语,这样学生学起来不会觉得枯燥乏味,而是趣味盎然,既能比较同音词或近音词的词义还能练习语音语调,培养语感,感受语言的生动与幽默。比如:

Peter Piper picked a peck of pickled pepper prepared by his parents and put themin a bigpaper plate.

Customer:Do you serve roast mutton,curried chicken,smoked salmon,bacon and sliced hamhere?

Waitress:We serve anyone,sir.

4.交叉联想

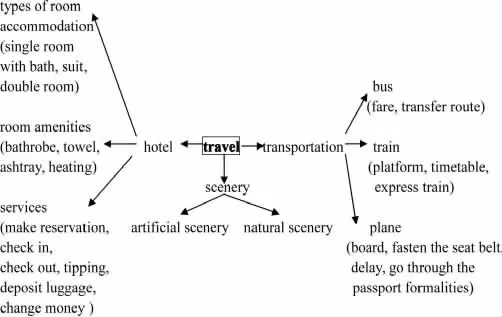

把与某一个单词相关的近义词、反义词、同类词、或者表示相关场景、动作的词归纳到一起,形成一张庞大的网,好比搭建葡萄藤,收获的不仅是一颗葡萄,而是一串甚至是一片。教师可以通过展示图片、播放视频,多给学生提示与思路,鼓励他们大胆想象,积极参与。比如:

(二)结合语境,猜测词汇

学习语言是为了交际,词汇学习也不例外,应该是“通过以旧促新、以新带旧、由此及彼、左右逢源的途径,在短语词组和句子段落的上下文中加以理解、运用和记忆”[4]。语言是交流的工具,“任何形式的交际都是在一定的语境中进行的”[5],没有语境的语言是孤立的,没有语境的词汇是缺乏生命力的。学生要学会通过上下文所提供的信息,如表示举例、解释、同义、反义、固定搭配、指代关系等线索词,以及学生自己的生活经历和常识,判断生词的词性、搭配关系、句子或段落间的内部逻辑关系,对出现的生词进行猜测,有效地发展自主学习能力。比如:

举例:for instance,for example,such as,like

解释:which,that is tosay,in other words

指代关系:this,those,it

(三)渗透文化,理解词汇

中英两种语言有很大的差异。在表达方式上,汉语是综合性语言,英语是分析性语言;在思维模式上,东方人重直觉、重领悟、重意合,西方人重理性、重逻辑、重形合。如果不了解这些文化差异,也就无法真正了解词汇承载的意义。因此,学习词汇,不仅要掌握发音、拼写、词义、搭配、语体色彩,还要了解其文化内涵。不同文化背景下的词汇表达的内涵是不同的,它涉及到地域风俗、社会经验、宗教信仰、思想观念以及价值取向。学会在适当的场合恰如其分地表达词汇意义。

在英语词汇中习语最能体现“深厚的社会历史渊源和丰富的文化内涵”[6]。以“pink slip”为例,如果按字面意思来看,是“粉色便条”,但在美国口语中,指的是解雇通知书。过去,美国的公司通常将裁员的信息写在粉色的便条上,当员工拿到这张特殊的便条时,也就意味着被解雇了[7]。再比如,在17世纪的英荷战争中,两国为了争夺海上霸权竞争激烈,英国人为了发泄对荷兰人的仇恨,发明了一系列表示“厌恶”、“嘲讽”等含有负面情绪的“Dutch”短语,Dutch uncle(爱唠叨者)就是其中一例,如果不解其中奥妙而望文生义的话,就会贻笑大方了。

不同文化间总是存在着共通的东西,而这一共通性也使得词汇意义在某种程度上有一些相似之处。从中英词汇的对应关系来看,可以分为三类:

(1)一一对应

在中英两种语言中,有少数词,无论在字面意义还是引申意义上都是一一对应的,这些词通常都是专业术语、专有名词等。如elliptical(椭圆星系)、dislocation(脱臼)、Italy(意大利)等。

(2)部分对应

由于文化的差异性,大多数词汇是不能完全对等的,这种不对等主要反映在带有鲜明的民族特色的词汇引申意义上。cat在中英文中都指“猫”或者“猫科动物”,但在中文里,“猫”可以形容一个人乖巧、和顺、听话,同时,在很多商铺里店家都会摆上“招财猫”,人们认为“猫”是财神的象征,能带来财富和好运。但在西方文化中,“cat”是传说中魔鬼的化身,在很多童话故事中会看到巫师旁边跟着一只邪恶的黑猫,用来指人则会认为是“恶毒的”、“阴险的”。因此,提到“cat”,西方国家的人联想到的多是不好的形象,比如,copycat(盲目的模仿者)、fat cat(安于现状的懒汉)、old cat(脾气古怪的老太婆)。

(3)零对应

英汉两种语言中,某些事物在某一种文化中存在,但在另一种文化中不存在,因此很难找到相对应的说法,造成意义空缺。例如英语词汇中的hip-hop,Achilles’heel,汉语中的“乐府”、“金缕玉衣”等都在对方的语言中形成空缺。

(四)融入情景,运用词汇

听懂不等于学会,学会不等于应用,把一个个单词灵活、自然地串连起来并能表达完整的意思,才是学习词汇的价值所在。

“词汇教学的最终目的是培养学生在书面和口头语言形式交际中能够熟练运用所学词汇能力”[8]。因此,学生不仅要在阅读课上学习词汇,也要结合听、说、写、译,从多方面展开训练,巩固记忆,在注重词汇准确性的同时,更要注重词汇的适用性和得体性,提升语言交际能力。

情景的设置既可以围绕课文内容展开,也可以适当拓展,与生活、时事、职业相关。形式可以多样化,比如头脑风暴、话题讨论、故事接龙等,只要是真实、有意义的语言交流,词汇运用就会自然融入到交际中,变得深刻而生动。

(五)与时俱进,补充词汇

社会是发展的,语言也是随之不断变化的。随着科学技术的更新,政治经济的变化,总会涌现大量的富有时代气息的新词,比如,time-of-use pricing system(分时计价系统)、blogsphere(博客空间)、cell yell(在公共场合拿着手机大声喊叫),而同时也有不少词汇失去了或者改变了原有的意义,比如,google由一个搜索引擎的名字转换为动词,意为“在网上搜索”。英语新词就像一扇窗,透过这扇窗,我们可以看到丰富多彩的世界和日新月异的社会现象。因此教师在课堂上要多引用鲜活的语言材料,如广告、海报、人物访谈等,培养他们英语学习的兴趣,通过学习新词了解社会,触摸时代精神,掌握流行文化。

教与学都是一个动态的过程,无论哪种策略,都不是一成不变的,教师应该在实践中不断调整、不断完善,以适合学生为主,指导不同类型的学生采用不同的词汇学习策略,满足他们的需求,最终培养他们的学习自主性和可持续发展的能力。

[1]胡春洞.英语教学法[M].北京:高等教育出版社,1990.

[2]江博.激情联想英语学习法[M].北京:世界图书出版公司,2006.

[3]连淑能.英汉对比研究[M].北京:高等教育出版社,1993.

[4]丁衡祁.英语学习导航[M].北京:对外经济贸易大学出版社,2002.

[5]彭庆华.英语习语研究:语用学视角[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[6]张振华(等).英语习语的文化内涵及其语用研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2007.

[7]单力,高晓芙,程国志.最酷英语300句[M].成都:四川人民出版社,2001.

[8]刘淑颖.大学英语教学法研究[M].北京:国防工业出版社,2006.