项目式教学中课程学习评价体系的探讨

彭荣利

((武汉职业技术学院,湖北 武汉,430074))

一、课程学习评价的作用

学习评价是课程结构的重要组成要素,通过系统地收集学习者学习过程的有关信息,对其学习活动及成果作出价值判断,向学习者、教学者、管理者三方提供必要的反馈信息,促进学、教、管活动不断改革和完善。

学习评价是高职课程教学中的重要环节。构建科学可行的高职课程学习评价体系,积极发挥评价的诊断功能、导向功能和激励功能,有利于提高教学质量,提升教师教学实践能力,促进学生职业能力提高和可持续发展,为课程体系设置的持续优化、课程教学模式和教学手段改革提供可靠依据,实现高职教育人才培养目标。

二、高职课程学习评价体系

高等职业教育“以就业为导向、以能力为本位”,大力推行“工学结合”人才培养模式,以培养学生的综合职业能力为目标,把课堂学习和工作实践紧密结合起来。

课程为培养学生的职业能力服务。工学结合课程将理论学习和实践学习结合成一体,将典型的工作任务经过整理、提炼,形成课程的学习任务,让学生在真实或模拟的工作环境中通过多元方式完成典型的工作任务,实现包括专业能力、方法能力、社会能力在内的综合职业能力的整体化学习。学习的过程是工作与学习一体化、智力与身心的综合发展过程,体现了高技能型人才培养的目标与要求。

高职课程突出职业性、应用性,突破以课堂为中心的教学模式,高职课程特点决定了学习评价的内容、方法也应具有职业教育的特点。

因此,以职业能力为依据,以职业活动为导向,建立以职业能力和综合素质评价为主线,知识、能力、素质全面考核的课程学习评价指标体系,有利于实现高职教育人才培养目标。

从课程学习评价的应用需求出发,高职课程应采取形成性评价和总结性评价相融合的评价方法,构建评价主体多元、评价内容多元、评价方式多元的“全员、全方位、全过程”的“多元化”学习评价模式。

三、项目式教学的评价指标体系构建

工学结合的高职课程的具体实现方式是多样化的。项目式教学以工作任务为课程内容选择设置的参照点,以项目为单位组织教学活动。项目任务是来自于生产第一线,经过教学加工的,与自身职业教育和类型相匹配的典型的教学任务。学生在以项目为载体所设计的综合化情境中学习完成完整工作过程,并获得相关知识和技能。

项目式教学的学习评价,是以学生在学习活动中的状态和成果为事实依据,对学生的活动作出价值判断和信息反馈,强调学生的主动学习和探究,注重培养学生的创新精神、实践能力和持续发展的能力,强调评价的过程性、真实性、灵活性、激励性和发展性。

(一)分解学习评价指标

职业能力是指从事某种职业必须具备的,并在该职业活动中表现出来的多种能力的综合。职业能力的构成包括专业能力和通用能力。专业能力是指运用专业理论知识或经验、专业技能完成生产、服务领域的岗位工作、解决实际问题等与职业直接相关的基础能力,是职业活动得以进行的基本条件。通用能力是一种跨职业能力,是从事任何职业的劳动者胜任工作、适应社会变化、自我可持续发展的保证。通用能力主要涉及方法能力和社会能力。方法能力包括思维能力、分析能力、判断能力、决策能力、获取信息能力、继续学习能力、开拓创新能力、独立制定计划能力等。社会能力包括组织协调能力、团队协作能力、适应社会能力、口头与书面表达能力、心理承受能力和社会责任感等。

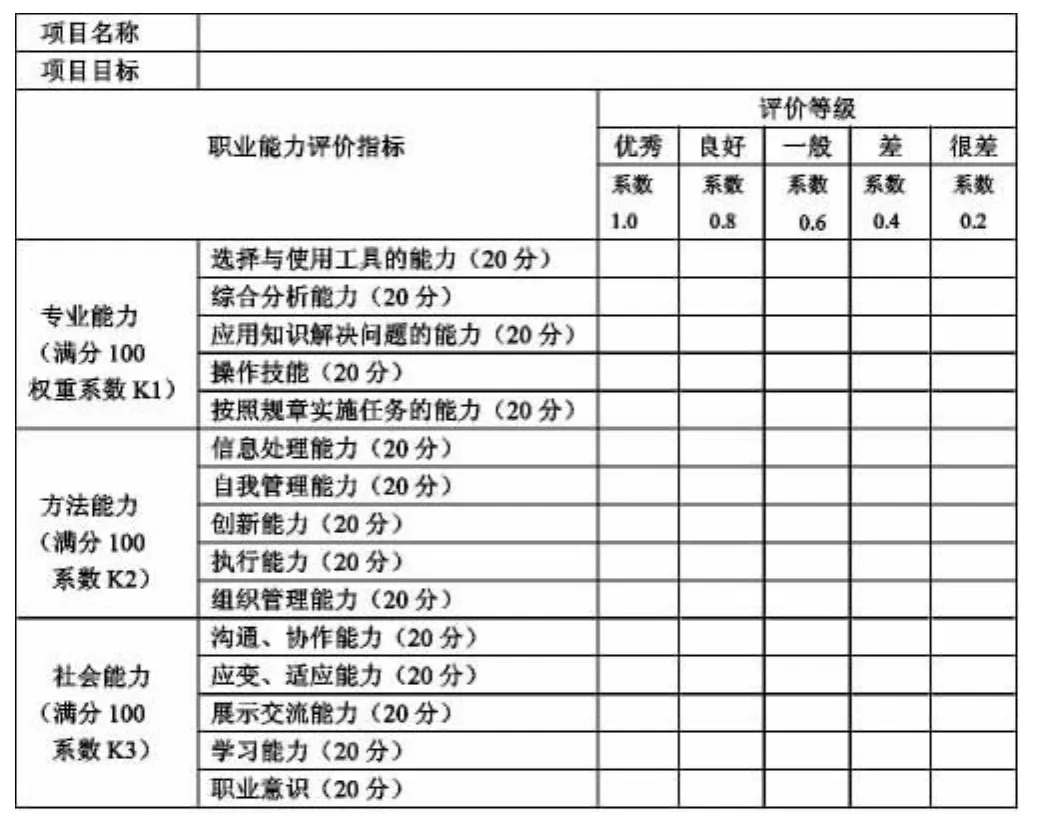

依据企业岗位能力要求、课程标准和专业人才培养目标,将职业能力分解成3个一级指标:专业能力、方法能力、社会能力。按照评价信度和效度的要求,将一级指标进一步分解细化成若干个二级指标并给予清晰描述,保证每项二级指标内涵清晰且指标间无重叠。

(二)确定评价标准。项目教学评价标准是对项目教学活动效果和影响进行价值判断时所采用的准则和尺度,是对评价对象在具体评价指标上的表现进行测量的质和量的统一体。项目式教学中常采用分段式评价标准,即将每个评价指标分为若干个等级,把该项指标的权重系数等距离分配到各个等级中。分段式标准方法能较好地反映被评价对象间的差异,使用起来比较简便,确保评价标准的科学性、客观性、有效性和可操作性。在职业能力分项指标评价中,将每个评分准则划分为优秀、良好、一般、差、很差5个评价等级,并分配等级系数分别为1.0、0.8、0.6、0.4、0.2。

(三)确定指标权重。设置各一级评价指标满分均为100分,依据职业能力要素的重要性和二级指标的数量,将一级指标的分数分配到各二级指标,并确定各一级评价指标的权重系数,保证全部一级评价指标的系数之和为1,例如:专业能力系数为0.5,方法能力系数为0.3,社会能力系数为0.2。学习评价实践中,可根据课程类型、指标的数量重新确定权重系数,注意确保调整后各权重系数之和为1。

表1.项目式教学学习评价设计实例

四、项目式教学的学习评价方法

(一)形成性评价和综合性评价相结合

形成性评价指在教学活动过程中,通过持续观察学生完成项目任务反映出的态度、方法、技能等做出的学习评价,并及时将评价反馈给学生,其目的是激励、引导学生学习,帮助学生有效调控学习过程,取得最佳学习效果;同时,教师根据学习情况及时地调整教学策略,改善教学过程,保证教学目标的实现。每个项目教学实施过程中,教师根据上述评价指标对学生采取动态的、形成性评价,体现了学习评价的真实性,突出以能力为评价核心。

如果由多位教师合作参与教学,则每位教师完成相应项目的学习评价。

项目式教学的学习评价以教师为主导,辅以学生自我评价、学生互评以及职业技能鉴定等社会性评价,实现评价主体多元化。

项目式教学采用形成性评价和综合性评价相结合,课程学习结束后,按照项目数量和难易程度将各项目的评价结果进行权重综合,得到课程的最终学习评价结果。例如:课程包含5个项目P1~P5,项目权重系数分别为M1~M5,则保证M1+…M5=1,课程综合评价为:P1*M1+…P5*M5。

(二)学习评价指标的量化和质化

根据教学管理需要,可以采取将评价结果按一定标准分段,对学习评价结果进行质化(等级制)处理。例如:A等为100~85分,B等为84~75分,C等为74~60分,D等为 59~0分。

结语

项目式教学中,根据项目对职业能力要求的体现、涵盖知识和技能点的多少,以能力为本位,合理选择评价指标,建立科学可行的课程学习评价指标体系,制订具体、明晰的评价标准和评价方案,加强考核过程的规范化、科学化,保证评价的客观性,提高评价的有效度。 在课程考核实践中,重视评价信息的分析与处理,发现学习评价存在的问题,并努力进行改进,保证学习评价的有效运行;充分发挥学习评价的反馈调节功能,指导教学工作,促进教学质量的提高。

[1]马越王文博.高等职业教育课程学习评价与案例[M].北京:中国轻工业出版社,2010.

[2]林晓亮.高职院校学生的基本职业能力探讨[J].职业教育研究,2007(3):12-13.

[3]杨黎明.关于学生职业能力的发展[J].职教论坛,2011,(3):6-17.

[4]杨文明等.高职项目教学理论与行动研究[M].北京:科学出版社,2008.

[5]赵建保.高职能力型课程学习评价指标体系构建[J].职业技术教育,2010,(34):53-56.