融合自觉:新媒体时代的编辑生存语境研究

摘要:

新媒体的蓬勃发展,引发了传媒业的新一轮变革。面对技术引发的媒介生态重塑,作为传播过程中“把关人”的编辑,承载了提高新环境下传媒机构生命力的使命。社会责任、专业技能、协同合作等融合意识的自觉养成有利于媒介组织的变革应对,也有利于编辑自身核心价值的提升。

关键词:

媒介融合 媒介生态 融合自觉

早在1983年,美国马萨诸塞州理工大学教授伊契尔·索勒·普尔(Ithiel de Sola Pool)就在其专著《自由的科技》(The Technologies of Freedom)中提出了“传播形态融合”(the Convergence of Modes)的概念。当时的研究仅仅集中于将电视、报刊等传统媒介的融合研究,而随着数字技术的兴起与发展,传统的疆界越发模糊,“传播形态融合”态势凸显,多样化、立体化、网络化的多媒体形态日益呈现。传播格局、媒体结构随之改变。越来越多的学者开始关注媒介融合的议题,“融合”成为业界学界共同讨论的热门话题。

一、媒介生态变迁——数字化带来的传播形态变革

第一,在信息技术支撑下,推动了双向乃至多向的人际传播模式常态化。传统媒体自上而下一对多的传播模式,把世界划分为生产者和消费者两大阵营。互联网的出现打破了这一规律,个人不再只是内容消费者,也可以成为内容生产者,体现出多对多的传播。特别是随着微博、手机等自媒体的兴起,传统观念上的受众日益成为舆论的中心,自发的意见表达、多元互动成为型塑社会权力的重要源头,传统媒体面临话语权的重建;第二,传受关系的变化,使得用户对内容的选择更私人化,双向互动越来越频繁。同时,在应用中的社群性越发明显。受众不再是被动的接受信息,而是根据个人需求进行内容的定制,并对相应内容进行评价、讨论和补充;第三,传播模式和传播主体的变化带来媒介组织方式和信息管理方式的变化,组织结构、产业规模及市场行为发生转变。媒介融合促使媒介集团开始探索新的发展之路,跨媒体集成、跨行业拓展成为必然且自发的意识行为,人才队伍、体制机制的建设成为转型系统工程中的重中之重。

二、媒介内生态的融合自觉——新媒介环境下编辑主体核心价值提升

组织理论的研究成果认为,各种组织都试图通过变革来应对外部的不确定性和压力(无论是实际存在的还是主观上认为的压力)。[1]在新媒体环境的压力下,作为组织,传媒机构也必须通过变革来应对外部压力,适应外部环境。而作为此组织中的重要元素,编辑的融合观决定他个人对媒介变革的理解与应对,承载了提高新环境下传媒机构生命力的使命。这种融合自觉意味着编辑应在国家赋予的政治使命、传媒自身的转型诉求和受众信息获取的个人愿望的共同期许下,具有跨媒体写作、善于多媒体观察、能够综合管理全媒介平台的能力。媒介的不断融合,新闻传播方式、写作手法、组织结构等均发生了较大的变化,呈现多元化的态势,编辑融合自觉的意义与价值凸显。面对变革,每一位编辑都应当以更高的标准要求自己,以认真而冷静的自省精神认识自己,从社会责任、专业技能、协同合作等方面,提升新媒体环境下编辑主体的核心价值。也只有潜心地深入体悟媒介变革中的深层理念与精神,不断提升融合自觉意识,编辑的个人价值才能最终在传媒组织价值的衬托下得以充分体现。

(一)以高度社会责任感把握新语境下的舆论引导主动权

新闻舆论处在意识形态领域的最前沿,对社会精神生活和人民思想意识有着重大影响。在传媒高度科技化的今天,信息化的浪潮席卷而来,传统的传受关系被打破,任何人都可以成为新闻的生产者,传播更迅速,受众面更宽。原有的新闻规律被打破,任何一条新闻都有可能成为舆论的中心。相较于传统媒体时期,舆论引导变得越发无序和艰难。然而,越是泛信息化,越是需要大量的权威性新闻、必要的主导性言论和人文意义上的精神关照。在这样的背景下,作为“把关人”的编辑需要更加坚定的职业道德和专业精神;需要在职业实践中不断调整和处理组织内外的相互关系,树立新时期新闻传播工作者的崭新形象;需要具备对国家、对社会、对受众负责的高度社会责任感。

现阶段我国处于快速发展时期,各类突发事件层出不穷,而由于网络技术的普及,关于这类事件的相关信息,其传播速度之快,引起关注之广,往往令人措手不及。新形势要求现代编辑深入研究信息化条件下新闻传播的规律和传播艺术,善于运用互联网、手机等新兴媒体开展新闻宣传工作。守住底线,踏实向前,在信息收集过程中更加严谨扎实,力求真实可靠,得之有据;在信息整合再生产过程中认真思考,深入探索分析,务必情真意切,言之有理。确保信息真实可靠,坚守新闻节操,形成正面舆论强势。

(二)新媒体时代编辑信息整合能力的新解读

1. 速度:抢占先机——以高度新闻敏感第一时间“挖”出新闻。新媒体以信息量大、传播速度快、内容丰富等特点不断冲击着传统媒体。澳大利亚媒介融合专家斯蒂芬·奎因(Stephen Quinn)教授在著作《融合新闻:多媒体报道基础》(Convergent Journalism :the Fundamentals of Multimedia Reporting)中指出:随着新闻来源和信息渠道的剧增,在多种媒体融合的新闻编辑部中,记者、编辑的主要职能已经不是采集新闻,而是对浩如烟海的新闻和信息进行筛选和重新组合,使这些杂乱的信息呈现出相互联系和深刻意义,并使其转化为知识。新闻从业者的工作也因此在某种意义上成为知识生产与管理的工作。[2]新媒体信息传播成本低廉、传播形态多样、传播内容分散,很多时候最新新闻的传播者并不是传统媒体的新闻传播从业者,而是广大网民。在真假混杂、碎片交织的纷繁新媒体信息时代,编辑需要有敏锐的观察力、高度的职业敏感性,应该在第一时间,通过专业的梳理和加工,挖掘和传递最有价值的新闻。一方面能够在媒体大战中占得先机;另一方面在一些新闻事件中抢占舆论的制高点,发挥新闻媒体的引导作用。

2. 广度:跨媒体技能——善用多媒体工具进行新闻采集。在美国西北大学教授李奇·高登(Rich Gordon)归纳的5种“融合新闻”中,包括信息采集融合(Information-gathering Convergence)和新闻表达融合(Storytelling Orpresentation Convergence),前者指新闻报道层面上一部分新闻从业者需要以多媒体融合的新闻技能完成新闻信息采集,后者表明记者和编辑需要综合运用多媒体的、与公众互动的工具与技能来完成对新闻事实的表达。[3]任何传播形态的变化都是由传播手段的变化推动的,因此在传播技术发生极大变化的情况下,编辑要适应这种变化。要善于运用不同工具来获取线索,用不同平台来传递信息,用不同写作来表达事实。一方面通过各种媒体平台,特别是以博客、微博、社交网络和内容社区等为代表的社会化媒体,来监测新闻的发生;另一方面能够运用多媒体技术手段将采集整理的信息发布到不同媒体终端。世界报业科技协会执行理事长凯利·诺思拉普(Kelly Northrup)曾向新闻界推出一套重达22公斤的“新闻记者的未来装备”,包括笔记本电脑、数码相机、图像扫描仪等。这个举动暗示了媒介融合背景下现代编辑的新媒体转型,每个人不再是单独的文字工作者或者视频制作者,而应该是善于运用多媒体的全能型人才。同时也印证了麦克卢汉的预言,传播科技决定着历史发展的轨迹与特质。

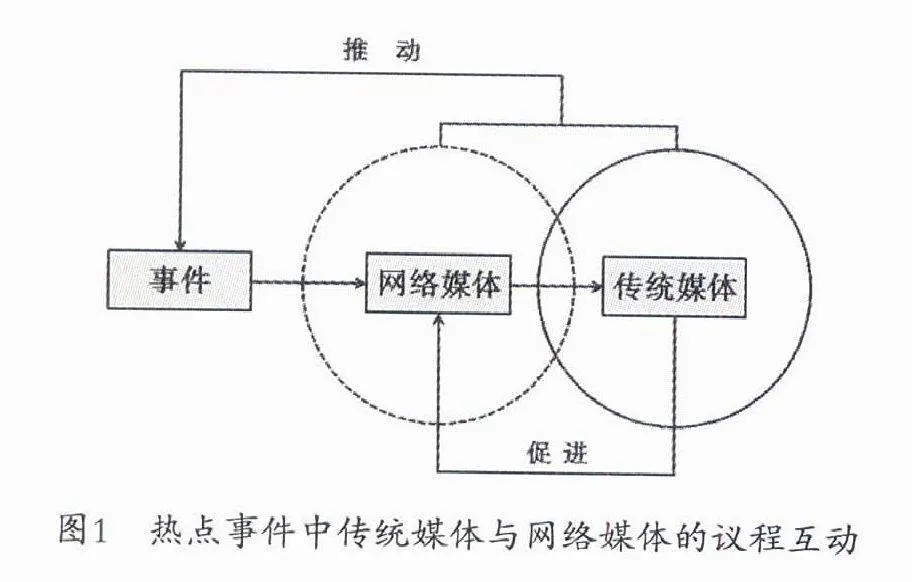

3. 深度:专业解读——善论事件背后的玄机。强化深度报道与专业解读是传统媒体对抗新兴媒体,在相互碰撞、交融中立于不败之地的法宝。媒介融合环境下,一方面,互联网、手机、网络播客不仅让大众接触到数以万计的信息来源,更赋予普通人曝光突发事件、引发大众讨论、制造新闻效果的主体性能力;另一方面,垄断媒体集团为了迎合大众需求也相继推出网络讨论空间以期制造互动新闻的气氛。[4]面对大量的信息,人们需要专业人才将碎片化的信息聚合、分析、解读,以了解某一新闻事件的来龙去脉与意义。受众不仅仅需要“舆”(是什么),更需要“论”(为什么)。很多社会公共事件由微博即时发布的消息往往在经传统媒体确认后,才会为大众所确信,如“宝马撞人案”“郭美美事件”“ 故宫失窃案”“ 四川会理县官员悬浮照”等。传统媒体报道后,进而影响网络媒体的舆论走向,形成新一轮风暴。两个舆论场相互碰撞,影响事态的发展(图1)。套用凤凰卫视的宣传语:“新闻的魅力往往不在于事件本身,而在于事件背后错综复杂的联系。抓住事件的主线和脉络,参透新闻事件背后的玄机。”现代编辑应该学会对新闻事件进行多角度、全方位、立体化的分析、解读,“抓住事件的主线和脉络”,挖掘事实真相,深入潜在社会问题,预测其发展趋势。

3. 抢抓“第一时间”背后的团队协同

20世纪90年代,美国著名管理和组织行为学专家斯蒂芬·P. 罗宾斯(Stephen P. Robbins)提出了“团队”的概念。随后,关于“团队合作”的理念风靡全球。媒介融合所带来的全媒体环境下,任何一个个体很难做到面面俱到,很难掌握好所有的媒介工具。在越发强调“第一时间”的媒介活动中,团队合作越发凸显其重要性。通常讲的“全媒体编辑”“全能编辑”,指的是文章上一部分提到综合运用多媒体工具来完成针对不同平台的新闻写作,为传媒集团内的多个媒体信息数据库服务,这与协同合作并不冲突。协同合作首先要求编辑熟悉各种工具的传播属性,并能在不同的环境下选择不同的形式和手段叙述故事。新媒体背景下编辑的协同合作,从狭义上讲,是指因为某一目的或在某些情势下,综合不同职能人员共同来完成一件工作。例如,新闻记者的采访、摄影编辑的拍摄、后期编辑的剪辑等等,这些不同的分工,可能是针对不同的平台,但最终汇成同一题材下不同的媒体叙事。从广义上讲,全媒体环境下,所有人都将是事件的见证人、观点的阐释者、舆论的传播者。协同合作包括在不同平台上线索的获取、跟进,事件采编过程中的分工、协作,信息发布后的逻辑呈现、知识转化等。

结 语

美国媒介融合研究学者Bruce等人对世界上第一个真正意义上的融合新闻机构《Tampa 论坛报》“融合新闻中心”的从业人员作了深度访谈,访谈者认为,第一,在该中心工作,从业人员必须首先要有一门技能特别精,但同时又能胜任其他工作,即一专多能;其次,他们强调新闻写作与报道对各种平台中的基础作用;第三,对新技术有着很强适应能力和协作能力;第四,跨平台的人际交流能力;第五,具有融合新闻跨平台的工作经历。[5]融合自觉是对现代编辑自我觉醒、自我反省、自我超越的过程,是随着媒介变革而动态变化的过程,是一个艰巨的过程,任重而道远。

基金项目:江苏省社会科学基金项目(12TQC009);江苏省高校哲学社会科学研究基金项目(2010SJB860002)

参考文献:

[1] [4] 邓建国.管窥美国新闻传播院校媒介融合课程改革中的经验与教训——以南加州大学新闻系的试错为例[J].新闻大学,2009(1).

[2] [3] 蔡雯.从“超级记者”到“超级团队”——西方媒体“融合新闻”的实践和理论[J].中国记者,2007(1).

[5] 洪宇.论西方“媒体融合”的现状与启示[DB/OL].http://www.sinoss.net/2010/0125/18575.html.

(作者单位:南京师范大学新闻与传播学院)