浅析南宋汉族女子服装背子的结构

2012-12-31 00:00:00王成礼

群文天地 2012年16期

一、南宋汉族女子服装的时代背景

中国历史上的历朝服饰从服装款式、材质、色彩、配饰上各自有其独特的朝代标识。而这些标识形成的原因离不开具体的时代背景,例如战国时期风起云涌的政治环境,促成赵武灵王的胡服骑射改革;再如东汉时期庄园经济的发展,形成自给自足的经济模式是当时贵族相互攀比曲裾越缠越多的物质基础;大唐盛世与外族经济文化交流密切的时代背景,促成了唐代裤褶制这个朝代特色等等。同样南宋汉族女子服装所含质朴、文雅、秀丽的特点,以及各种独特款式的形成,背后也有其特定的时代背景。

南宋汉族女子服装特色的形成基本受四大时代背景影响。其一,南宋服饰制度的制约。宋代初期多是承晚唐旧制,之后对于服饰制度曾多次修整,南宋时期多延续旧制,大多是在小范围内的变动,如“中兴,士大夫之服,大抵因东都之旧,而其后稍变焉。淳熙中,朱熹又定祭祀、冠婚之服,特颁行之。”其二,受社会思潮的影响。如程朱理学所提倡的“存天理,灭人欲”。特定的社会思潮,不但会影响整个社会的风俗民尚,同样也会影响社会审美,以及衣食穿着。其三,受南宋社会整体的经济发展水平影响。物质文化的发展都是建立在社会经济发展的基础上的,因此南宋时期虽然偏安一偶,边境不断受到威胁,但是国内的社会经济发展水平相对于同时期的其它国家,其实并不落后。甚至在近些年关于南宋历史研究中有学者认为“南宋的经济与文化都处于当时世界的先进行列。湖北大学历史学院葛金芳教授认为,中国早在南宋时即已踏上了早期工业化的启动进程。他还提出了‘南宋型发展概念’。”其四,受南宋汉族地区特定服饰风俗的影响。在《中国风俗通史——宋代卷》中提到“宋朝统治者虽然对社会各阶层的服饰作了极其严格而具体的法律规定,然而这样一个僵滞不变的服饰制度,经常在同私人财产的冲突中遭到破坏。‘风俗典礼,四方仰之为师’的北宋都城开封和南宋都城临安,是宋代服饰风尚体现得最显著、最突出、最具历史意义的地区。在这里,官方的法律规定在商品经济的冲击下,直接或间接的遭到了破坏,市民们不仅公然穿着违禁衣物在大街上昂首阔步,而且还在市场上公开销售违禁衣饰。甚至列为婚嫁时必具的彩礼之一”由此可见服饰风俗与官方的服饰制度有时候并不是同步的,甚至是背道而驰。

二、南宋汉族女子服装背子的款式特点

背子又名绰子、褙子。背子由于功能性较强,所以在宋代无论男女或是各阶层都很流行。男女背子虽然形制相近,但款式细节及服用习俗还是有所差异。据周锡保《中国古代服饰史》女用背子除了与男子背子一样可以作为常服外“妇人的背子,又列入冠服之例”。结合南宋出土服装实物及相关史料总结南宋汉族女子背子的款式特点主要为:其一,两腋下有开衩,且开衩较高。其二,背子袖长于半臂,袖肥比中单大;其三,领多为直领;其四,前衣襟多为对襟,衣襟多无纽;其五,衣长多略短于裙长,又多在膝围以下。

三、南宋汉族女子服装背子的结构分析

对于南宋汉族女子服装背子的结构分析,本文重点以福州南宋黄昇墓出土背子实物为主要研究载体。关于参考文献《福州南宋黄昇墓》中对出土背子形制命名为窄袖袍,包铭新等学者在文章《背子、旋袄与貉袖等宋代服式名称辩》中引经据典较为细致地考证了“今人描述的‘合领对襟窄袖袍’就是被宋代妇女广泛地穿用的背子。”故本文采用窄袖背子称谓。

1、参考背子实物图片(图一);

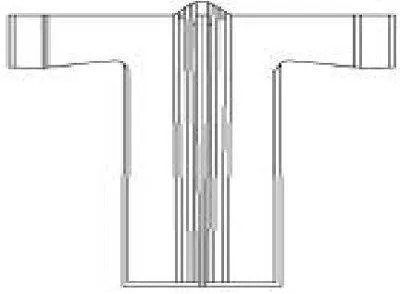

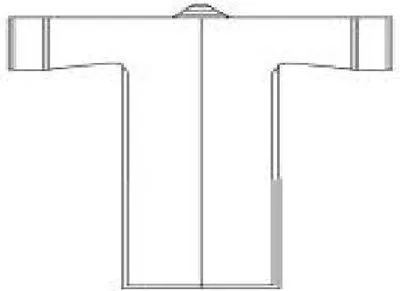

2、平面款式图(图二、三);

(图二、正面) (图三、背面)

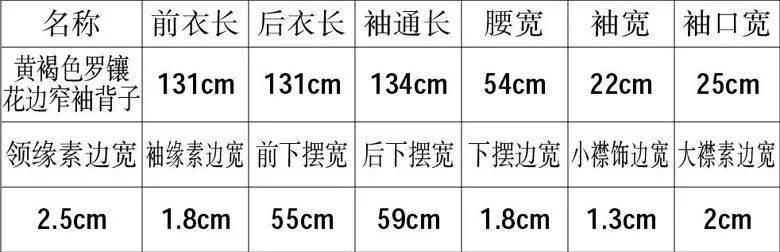

3、参考背子实物尺寸表;

根据黄昇墓出土单幅罗质面料统计数据来看,单幅罗质在40.5cm—61cm之间,其中大部分为50cm左右。本款在进行结构复原时取幅宽55cm,因为制图时前后片为一个单幅宽度,前后中心线和接袖在幅宽的边缘,这样利用布边充当现代服装制作中锁边的功能。此外幅宽的数值决定了前后中心到接袖的宽度。

4、结构复原步骤;

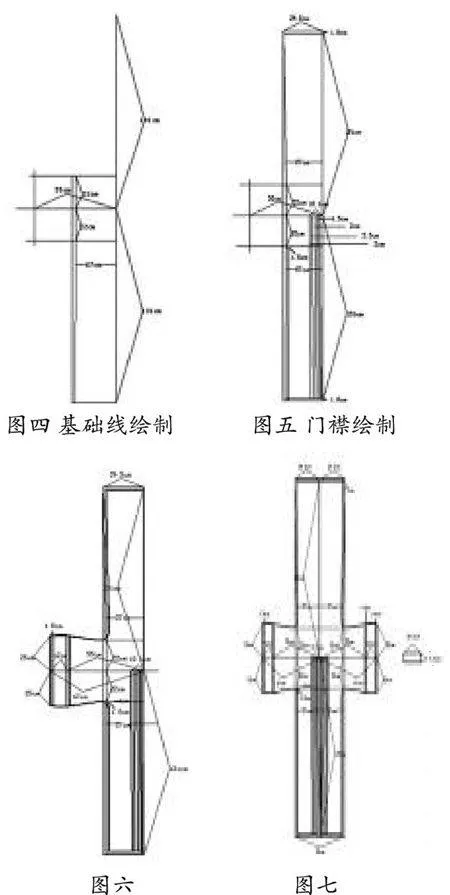

(1)绘制基础线(图四)

首先,绘制一个长为262cm,宽度为55cm的矩形。之后根据实物尺寸表,分别绘制前后衣长各量取131cm,而中心点就是袖中心线。找到袖中心线之后,向左袖口方向量取55cm找到接袖长度,也正是单幅幅宽。接下来从前中心线向左侧缝量取腰宽1/2作为半胸宽即27cm。之后将胸宽线延伸相交于袖中线,从交点分别量出前后袖宽22cm。

(2)绘制门襟

首先定开领为10.1cm。门襟斜度即由前中心线与袖中线的交点向左量取2.3cm,下摆从前中心 (图四、基础线绘制) (图五、门襟绘制)

向侧缝方向取 2cm, 连接两点确定门襟线。之后根据背子实物尺寸分别绘制门襟边饰及开衩边饰。

(3)绘制接袖及后片(图六)

依据实物背子尺寸袖通长为 134cm,故半袖长67cm,由此确定接袖长度为12cm。接着绘制袖口宽度为25cm。在绘制袖下弧线时在腋下,即胸宽线与袖宽线的交点,取45度角,画线长1cm,作为过渡曲线参考点,画顺袖底线并绘制袖口边饰及接袖边饰。同样方法绘制后片袖线及边饰,注意后片下摆宽为59cm。

(4)绘制右衣片及领(图七)

因背子结构左右对称特点,故右衣片绘制方法与左片基本相同。出土实物有个别不对称现象,分析原因,其一可能是由于古人手工裁剪缝纫所出现的 (图六)(图七)。

误差;其二,因服装保存年代久远出现的一些变形。所以,在复原结构时可以按照对称的原则进行适当的误差修正。 四、总结

当今对于服装结构的研究可谓繁荣,尤其是现代服装合体性结构的研究,某些领域甚至达到了高峰。这是服装结构发展的必然,毋容置疑,现代服装支撑着整个世界的穿着。众多服装人士纷纷为现代服装做出各自的贡献,这时提起研究传统服装结构,不仅过时而且看似没有什么研究价值。因为中国传统的服装比起西方合体服装来,无论从工艺还是结构上都无不显示出它的某种“中式的空洞”。所谓“中式的空洞”,正是因为它与西式裁剪对比而得到的“缺点”。可能正是有如此的“缺点”,使得中国传统服装结构,从古为口传身授,闺家技艺不值记载,到现如今的“缺点”,过时守旧的代名词不值研究,而越来越衰落。

文章所浅析的只是南宋汉族女子服装结构的点滴,与中国传统服装结构的精髓无法比拟,但愿从这一点努力开始,继续前进,为所谓“中式的空洞”,填补最有价值的内容。

参考文献:

[1]杭州市社会科学院南宋史研究中心.重新认识南宋的历史地位[N].社会科学报,2008(11).

[2]周锡保.中国古代服饰史[M].北京:中国戏剧出版社,1984.

[3]福建省博物馆编.福州南宋黄昇墓[M].北京:文物出版社出版,1982.

(作者简介:王成礼,男,山东,硕士, 福建师范大学研究生院,研究方向:设计艺术学