历元对深度基准面的影响及其更新研究

王言冰,赵俊生

(海军大连舰艇学院 大连 116018)

历元对深度基准面的影响及其更新研究

王言冰,赵俊生

(海军大连舰艇学院 大连 116018)

针对海道测量中深度基准的时效性问题,分析深度基准面历元对基准面的影响,通过与现行值的比较,提出更新和标定方法,以提高深度基准面的有效性。

深度基准;历元;更新

在海道测量中,由于海图深度基准面与当地潮汐性质密切相关,因此,潮汐的变化特性使得海图深度基准面也存在着时变效应,即同一地点不同时间、不同长度的潮汐观测资料会对计算所得的海图深度基准面产生一定的影响。中国现行的大多数深度基准面值是通过20世纪50年代至80年代资料计算确定的,且从确定后未进行更改,海图深度基准面的时变效应已经严重影响到现代高精度海图测量数据使用的有效性和安全性[1]。为此,国外许多沿海国家对海图深度基准面引入了历元的概念,例如美国国家海洋和大气局(NOAA)每隔20年—25年就更新一次海图深度基准面历元(19年),美国当前采用的海图深度基准面历元更新到1983年—2001年历元;澳大利亚潮汐和平均海面委员会建议采用长度为20年的深度基准面历元,目前已将其海图深度基准面历元更新至1992年—2011年历元。

1 引入深度基准面历元的必要性

由于技术和历史原因,中国先后采用过的海图深度基准面达15种之多,其中以平均大潮低潮面、略最低潮位面和可能最低低潮面3种较为广泛使用[2]。1956年以后,中国统一采用前苏联弗拉基米尔方法计算的理论最低潮面作为海图深度基准面。该算法是在8个主要分潮组合出最低潮面的基础上,加入3个浅水分潮和2个长周期气象分潮的改正,以最终13分潮的计算结果作为海图深度基准面。

对于中国海图深度基准面,虽均采用这一模型进行计算,但在确定过程中存在着相应问题,主要体现在:(1)按照现行《规范》的要求,同一地点可以利用一年的水位观测资料计算的海图深度基准面。但实际上以此计算的海图深度基准面具有一定的不稳定性,不同年份观测资料得出的海图深度基准面值存在着较大的变动误差;(2)现行的大多数海图深度基准面值从确定后未进行更改。由于海图深度基准面的时变效应,这些现行海图深度基准面值已影响到现代高精度海图测量数据使用的有效性和安全性[3]。

目前,我国大陆沿岸及近海已设立了一百多个长期验潮站,积累了大量实测资料,有效监测着我国沿海的潮位变化[5,6]。尤其是河口及沿海经济发达地区,验潮站的设站较密,如上海长江口区的正规长期验潮站就有12个。我国沿海长期海平面监测系统网的基本建成为中国海区海图深度基准面引入历元提供了必要的数据基础,因此有可能利用这些长期站多年的潮汐数据来统一我国的海图深度基准面历元,使我国各海区的海图深度基准面具有时间上的一致性和一定时期内的时效性。

2中国现行海图深度基准面模型

如图1所示,以深度基准面为基准的海底深度[1]为:

图1图载水深结构示意图

D(x,y)=h(x,y,t)-T(x,y,t)(1)

式中:x,y为平面位置坐标,t为时间参数;D(x,y)为从深度基准面起算的海底深度值,即深度基准面与海底表面的差距;h(x,y,t)为瞬时测深值,即瞬时海面与海底表面的差距;T(x,y,t)为瞬时水位(潮位)高度值,即瞬时海面与深度基准面的差距。式(1)表明:只要已知h(x,y,t)和T(x,y,t),便可确定出D(x,y)。h(x,y,t)通常由海上船只用水声学原理获得,为直接观测值,这是唯一直接触及海底表面的观测值,称为海洋测深的基本观测值。

T(x,y,t)由验潮站的水位(潮位)观测来获得。这是唯一精确标定瞬时海面起伏的观测值,称为瞬时海面的基本观测值,通常验潮站给出的瞬时海面水位(潮位)高度值以验潮站零点(基面)为基准。故需归化到以深度基准面为基准:

T(x,y,t)=T0(x,y,t)-L0(x,y)(2)

式中:T0(x,y,t)为以验潮站零点(基面)为基准的水位(潮位)观测值;L0(x,y,t)为深度基准面与验潮站零点(基面)的差值。而L0(x,y)又由下式确定:

L0(x,y)=MSL0(x,y)-L(x,y)(3)

式中:MSL0(x,y)为从验潮站零点(基面)起算的平均海面高度值,即平均海面与验潮站零点(基面)之差值;L(x,y)为深度基准面与平均海面的差距;MSL0(x,y)通常由验潮站多年水位(潮位)观测数据取平均获得,L(x,y)则根据调和常数计算求出。

3 中国海图深度基准面历元的确定

关于理论最低潮面的历元周期,要求固定周期能够包括全部重要的天文周期,可以消除当地气象对海平面变化的影响。通常大地测量以100年作为一个历元周期,而对海洋测量来说,由于潮汐影响占主导地位,因此,在确定理论最低潮面历元周期时,应注意到18.61年这个重要潮汐会合周期。考虑到19年最为接近18.61年,故通常认为19年周期是一个完整的潮汐周期。19年周期是月球和太阳的回合周期,19个回归年是6 939.60天,235个朔望月是6 939.69天,254个回归月是6 937.71天,因而取连续19年(6 940天)的逐时潮汐资料进行分析,其结果是较为稳定的。这一时间长度,一方面能够包括全部重要的天文周期,经历最重要的潮汐变化;另一方面,也基本能够消除当地气象对海平面变化的影响。

3.1 当前中国海图深度基准面历元的确定

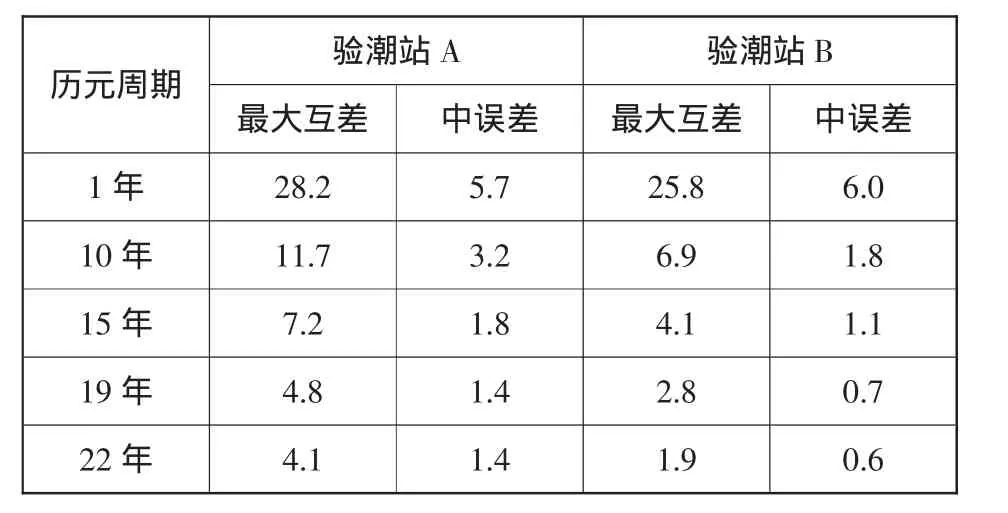

以两长期验潮站A、B为例,数据长度分别为44年(1954—1997)和47年(1962— 2008),分别取1、10、15、19和22年作为历元周期,滑动步长均为一年,得到不同历元周期的海图深度基准面值。表1列出了各历元周期的计算值最大互差以及中误差。

表1 不同历元周期计算的深度基准面(单位:cm)

表1表明:(1)根据现行《规范》的算法,采用长度不同的观测资料,所计算的海图深度基准面稳定性不同。采用数据长度越大,计算结果越平稳。当数据长度大于等于19年时,结果的稳定性相近。(2)由于潮汐性质不同,不同验潮站采用相同时间区间数据计算的深度基准面稳定性不同,表中验潮站A明显比验潮站B稳定,这就意味着A站深度基准面的更新周期可大于B站的更新周期。

3.2 现行值与历元更新后的偏差

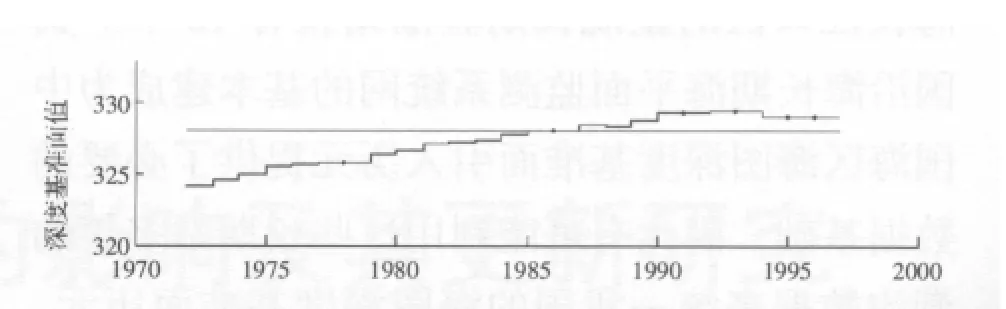

在确定深度基准面历元的周期后,需要具体确定当前的各站深度基准面的更新周期。仍以验潮站A为例,分析该验潮站在不同深度基准面历元条件下的变化。图2为该站连续26个深度基准面历元条件下计算所得的深度基准面值(算法为理论最低潮面算法),由图2可看出,不同深度基准面历元的深度基准面值互差可达到4.8 cm。若用1973—1991深度基准面历元的深度基准面值作为1992年后国家的深度基准面值,要优于1954—1972国家深度基准面历元的深度基准面值。因此,考虑到各站长期平均海面的变化和海图深度基准面的时效性,对于当前该站深度基准面历元的确定,宜选取距今较近的年份为国家深度基准面历元的起始时间。

图2 A站不同深度基准面历元的深度基准面值(cm)

3.3 深度基准面历元条件下的标定与维持

深度基准面的建立与陆地高程基准相比有较大的不同。深度基准面不是规定某一个或某些参考点以供基准维持,而是将由实测潮位数据计算的深度基准面值通过当地平均海面与国家高程系统建立相应联系。海图深度基准面的位置通常以相对于稳定的平均海面的位置来表征,其数值定义为相对于平均海面的偏差(通常以符号L表示)。有关研究表明,我国东海、南海以及东海以北的西北太平洋广大海区的海平面由于温度、气压等原因,海平面均呈上升趋势。因此,当取19年作为国家深度基准面历元的周期时,平均海面也需要取与之相应的19年周期进行计算,从而使海图深度基准面的维持得以由平均海面来实现。

4 结论

(1)为维持海洋深度基准的统一,解决海图深度基准面时变效应问题,避免不同时期、不同周期观测资料确定的海图深度基准面带来的混乱,中国海图深度基准面引入历元是必要的、可行的。(2)为保证海图深度基准面历元期间海图深度基准面的稳定性,在依理论最低潮面计算中国海区的海图深度基准面时,宜选定19年作为海图深度基准面历元的周期。中国海区以19年作为历元周期计算的海图深度基准面较10年或更短时间历元周期计算的海图深度基准面具有更高的稳定性。(3)目前中国海区海图深度基准面的现行值,与19年海图深度基准面历元的深度基准面存在着较大差异。引入历元后,中国沿岸各长期验潮站采用的海图深度基准面值需要进行相应的调整。

[1]刘雁春.海洋测深空间结构及其数据处理[M].北京:测绘出版社,2003.

[2]翟国君,黄谟涛,暴景阳.海洋测绘基准的需求及现状[J].海洋测绘,2003,23(4):54-58.

[3]暴景阳,章传银.关于海洋垂直基准的讨论[J].测绘通报,2001(6):10-11.

[4]章传银.测绘垂直基准相互转换与统一技术[C].地理空间信息技术与应用——中国科协2002年学术年会测绘论文集,2002.

[5]王志豪.中国的海平面与基准面[M].应用潮汐文集第二集,1986:278-288.

[6]赵明才.我国海区的验潮站布设和深度基准面的确定问题[M].天津:海洋测绘研究所,1988:1-38.

[7]刘雁春,暴景阳.海道测量基准面传递转换技术[J].军事测绘,1992,31:106-109.

2012-04-19