中美恭维语应答模式的实证研究

曾 盼 苏惠芬 李 瑛

(湖北理工学院外国语学院,湖北黄石 435003)

中美恭维语应答模式的实证研究

曾 盼 苏惠芬*李 瑛

(湖北理工学院外国语学院,湖北黄石 435003)

恭维是人们日常交际中常用的一种礼貌言语行为。在不同的文化情境中,恭维言语行为也各不相同。恭维别人时,恭维者试图让被恭维者认识到其做出的积极评价,并希望被恭维者能给出得体的应答。文章通过对355条中美恭维语及应答语料进行对比分析,发现在美国英语和汉语两种语言环境下,恭维语应答各有其特定的模式,并且汉语恭维语的应答模式更具多样性。

恭维语;应答模式;实证研究

一、恭维语及其应答分类

在人类的语言交际中,恭维作为一种积极言语行为被频繁应用于社会交往之中,如同一面镜子,映射出一个特定文化中备受重视的东西,反映了特定社会群体的文化价值观。因此,近40年来,不同文化背景的诸多语言学家对恭维语及其应答语作了大量研究。恭维是人类日常交际中使用频率较高的一种言语行为,具有创建、维持、协调良好人际关系等功能,是社会交际的润滑剂。“恭维语作为一种普遍存在的礼貌现象,是文化价值的反映,与应答是同时发生的。恭维语的基本话语结构是一种‘配对性结构’(adjacency pair)[1],恭维和应答(compliment-response)总是呈现共现状态,即恭维语必有其相对应的应答。也就是说,接受赞美的人必须对恭维语作出相应的反应,即接受或拒绝。”[2]

对恭维语的回答,在不同的场合有不同的策略,一般来说,英语和汉语常见的应答语各自具有一定的模式或统一性。但是,不同的语言学家,对恭维应答的分类也不尽相同。Pomerantz[3]曾总结出 5 种回答策略:升级(Upgrade),弱 化 (Scale down agreement),贬 低(Down-grades),转移(Reassignment of praise)与回赠(Return)。

在Pomerantz的研究基础上,美国纽约州立大学Herbert教授把应答策略分为12种:感谢标志、评论接受、称赞升级、评论来历、转移称赞、回赠恭维、弱化恭维、质疑恭维、否定恭维、限定恭维、不予表态、他种解释。它们又分属于同意(Agreement)、非同意(Non-agreement)以及它种解释(Other Interpretation)3大类[4]。这12类应答几乎包含了英语恭维语的所有应答策略。

在国内,贾玉新[5]对80名不同层次的中国人使用恭维语的情况作了详细的调查,他将赞扬语应答分为:1)非同意应答语,具体包括:不同意、请求解释、贬低、怀疑;2)同意应答语,包括接受、非接受等。余玉萍和谢章华[6]认为,西方人在回答别人称赞的时候,方式是多种多样的,归纳起来可分为:接受式(Acceptances)、缓和式(Mitigating Responses)和拒绝式(Rejections)3种。邹白茹[7]将汉语恭维语应答模式分为6种:直接接受(Explicit Acceptance)、间接接受(Implicit Acceptance)、直接拒绝(Explicit Rejection)、间接拒绝(Implicit Rejection)、恭维转移(Deflection)和综合应用(Combination)。

本文综合上述学者对恭维应答的不同分类并结合研究语料分析情况,归纳出如下分级模式:一级模式、二级模式、三级模式。一级模式是从总体上将恭维语的应答划分为简单应答和复合应答;二级模式是一级模式的子模式,主要讨论的是简单应答模式。简单应答又可以分为同意、非同意、视为请求和不予理会4类;三级模式为二级模式的子模式,主要讨论同意模式和非同意模式的子模式。同意模式又可以分为感谢式、介绍来历、肯定评论、转移赞美焦点、升级称赞、假问、默许和原因性接受8种;而非同意模式则可以分为否定、质疑、限定、降格、自贬和故意曲解6种。

二、语料来源

本文研究语料主要是从当代中美电影、电视剧如,《绝望主妇》(2004-2007)、《初恋的回忆》(2002)、《青蜂侠》(2011)、《金婚》(2007)、《月嫂》(2011),文学作品以及日常生活中搜集,共有355条恭维语及其应答语实例,其中英语实例150条,汉语实例205条。

三、语料数据分析及应答模式分类讨论

(一)一级模式

恭维语应答可以分为简单应答和复合应答,简单应答是指只采用一种应答策略的应答模式的答语,复合应答则是指采用两种或两种以上简单应答模式组合的答语。以下各表是搜集的355条中美恭维语应答的数据统计情况。

表1 中美恭维语应答比较

由表1所见,在两种语言环境下,人们对恭维的应答更倾向于使用简单应答(美国英语89.33%;汉语93.2%)。从语料分析得知,美国英语恭维语的复合应答,主要是感谢式与其他几种同意模式组合,如例1;汉语恭维语的复合应答则主要是假问模式与其他几种同意式组合,或者两、三种非同意模式的组合,如例1、例2:

例 1 Matthew: “That's an amazing car.Aston Martin,right?”

Gabrielle:“Uh-huh.Brand-new.Limited edition.A little anniversary present from my husband.”

例2 甲:丽姐,你还是那么年轻漂亮,一点也没变样。

乙:哪里?老了,都成老太婆了哪还漂亮呢。

(二)二级模式

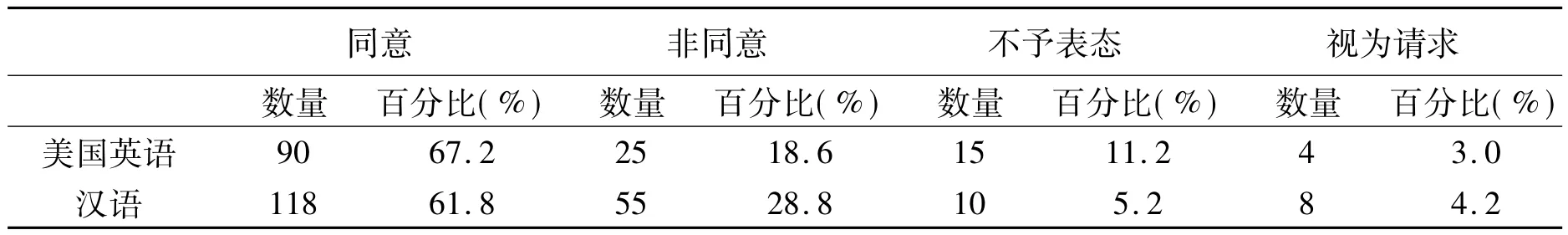

简单应答又可以分为同意、非同意、视为请求和不予表态4类。这4种简单应答所占的比例如表2所示。

表2 中美恭维语的简单应答对比

“同意”是指受话人接受说话人给予的恭维,并表达同意的观点的应答方式。“非同意”则是指听话人不接受恭维,表达自己不同意对方给予的称赞的应答方式。Chen R[8]、杨信彰[9]、李悦娥[10]和肖益军[11]的研究都显示中国人倾向于不同意、不接受恭维,但是本实证研究却得出了相反的结论。正如表2所示,汉语简单应答中,超过一半的恭维语应答属于同意称赞类(61.8%)。也就是说,研究显示,中国人也倾向于同意称赞而不是不同意或拒绝称赞。这种结果说明了我们的思维方式和行为模式随着国际交往的日趋频繁和西方文化的渗入发生了一定的改变,而这些改变最终在我们语言的变化中得到了体现。这也验证了语言和文化是不断发展变化的观点。

“不予表态”是指被恭维者对恭维不发表任何意见的应答方式。在美语简单应答中,这种应答方式占11.2%,汉语中占5.2%。这种应答方式包括两种情况:一种是无视恭维,即被恭维者不做出任何言语或动作的反应来回应称赞,表现得好像没有听见对方的赞美一样。美国人在表达恭维的同时,还会表达自己的惊叹、疑问或透露其他更让人感兴趣的信息,所以受话人就直接回答了说话人的疑问或直接谈论其它,进而忽视其恭维。另一种情况是转移话题,即被恭维者故意忽略恭维并岔开话题谈论其他。汉语数据中5.2%“不予表态”的应答语属于这种情况,中国人在受到别人称赞或恭维时常常会感到不自在或不好意思,所以他们会经常有意地忽略恭维并引出新话题,以掩饰不自在的情绪。

“视为请求”是指听话人并不认为说话人是在称赞自己,而是把对方的恭维理解为有所求的应答方式。“视为请求”在汉语简单应答中占3.0%,在美语中占4.2%,可见通过恭维他人来达到请求的目的在中美文化中都存在。在跨文化交际中,不宜将他人的恭维简单地理解为请求或是在索取。然而,很多中国人为了表达热情好客或慷慨,常会主动将被恭维的物品赠予说话人,这常常让因真诚地说了几句恭维话而得到意外礼物的美国人感到惊诧或尴尬。

(三)三级模式

通过分析语料后发现,三级应答模式有如下数据。

1.感谢式,即听到恭维后只说一句 Thank you或“谢谢”而不提供其它额外的信息,只是表达谢意,同意称赞。如果说了感谢的话后还有其它信息,那么就应该归入复合应答类了。感谢式是典型的英语恭维语应答方式,由表3可知,在美语数据中26.9%的简单应答是感谢式,而汉语数据只有3.1%。中国人说“谢谢”应答恭维的多发生在受过较高教育或思想开放的年轻人之间。

2.介绍来历,顾名思义就是介绍被称赞物的由来的应答方式。使用这一种回答,受恭维者可以“忽略称赞中赞扬的暗示而将其看成一种要求引入话题的一种表示”[12],从而介绍何时何地从何处得到被称赞物等信息。如:

例3 Bree:"George!This is an antique.It's too valuable."

George:"My grandfather gave it to me.It was surrendered to him by a soldier during World War II."

例4 甲:你买新靴子了!蛮好看的。

乙:昨天在达芙妮买的。

3.肯定评论,即接受恭维并通过对恭维对象给予肯定评价从而表达赞同性意见。肯定评论式的应答,在语义上与对方的称赞内容相一致,这种一致性表明被恭维的一方表示接受对方的称赞,同时也暗示相信对方的判断能力。如表3所示,研究数据显示美语中使用肯定评论式应答的频率比汉语的高,这说明在回应恭维时,美国人比中国人更注重遵守礼貌准则的一致准则、求同准则[13]。如:

例 5 Lynette: “I think it's fantastic.It's really coming together.Oh,I love the bar.”

Andrew: “Oh,yeah,it's,uh,it's pretty cool.

例6 白玉莲:茂林哥真有本事,多出一个房间了。

荷载与边界条件设定。限制T1椎体上终板和骶骨各个方向自由度,模拟人体直立状态脊柱所受负荷,最终躯干上身体质量平均施加在每一个节段上。所建立的模型中,骨组织、终板和韧带分别应用实体单元、壳单元和仿真单元。模型包括691 271个单元,其中实体单元、壳单元以及仿真单元计数分别为667 459、62 838和575(图1)。

江妈妈:我家茂林就是手巧。

4.转移赞美焦点。包括两类:重新指派(Reassignment)和回敬恭维(Return)。重新指派指恭维的接收者将恭维转给第三人或者转给被称赞的事物本身;而回敬恭维是指恭维的接收者受到称赞后反过来也恭维对方。重新指派和回敬有一个共同点,就是受话人都巧妙地将恭维焦点转向了他人,这样既间接接受了恭维,遵守了一致准则,同时也避免了自夸,遵守了谦逊准则。这种应答在中美恭维应答中都很常见。如:

例7 Parker:"I think you look good in everything."

Lynette:"Wow.Your father has taught you well."

例8 牛丰收:老妹啊,你真是一个好母亲。你看你给你闺女所有的东西都备齐了。

梅英:多亏了苏仪娥,这些东西其实都是她帮着买的。

5.升级。使恭维升级,听话人不仅接受了对方的恭维,而且进一步加强称赞的程度。这种应答方式会给人一种自大的印象,所以一般只发生在相当熟悉的朋友之间,并且通常是开玩笑的语气。如:

例9 Susan:Jane has some beautiful things.

Edie:Yes,she’s always had impeccable taste.

例10 甲:凭你的能力,过四级肯定没问题啦!

乙:这还用说!就我这能力和聪明劲儿,过六级都没问题。(大笑)

6.否定,是指恭维接受者直接否定了说话人的恭维,表达不同意称赞的意见。否定恭维会令恭维者觉得是自己没有判断力或者没有品味,所以美国人很少否定恭维。但是,如果觉得自己确实有愧于这种恭维,而且恭维者是自己的朋友或亲人时,美国人依然会直接表达不同意称赞,如例11、例12。如果是陌生人的话,美国人即使不同意其恭维,仍会礼貌地说声“Thank you”。

例 11 Parker:"I think you 're the best mommy in the world."

Lynette:"Oh.That's sweet of you,but it's not exactly true."

例12 甲:哇,你自己考过了C语言二级呀!我就说嘛,你真的很聪明!

乙:我一点也不聪明,笨得要死。

7.质疑,即以提问的方式就对方的恭维表示怀疑,借以确认恭维的可信度或恭维的动机。质疑恭维也是用“真的吗”“Really?”“Do you really think so?”等问题来回应恭维语,但质疑并不同于假问,因为恭维接受者听到恭维时不可思议或不相信的语气和表情足以说明他在怀疑恭维的可信程度。

8.限定,即恭维接受者以修正对方的恭维语的方式表示不同意对方的称赞,通常都会出现“but”“though”“但是”等字眼,中国人比美国人更喜欢限定恭维。如表3所示。

9.降格,即降低恭维的程度。恭维接收者通过指出恭维目标的不足之处来降低恭维的程度,最终使恭维目标的价值得以降低。如:

例 13 Susan:"Wow!Your timing's perfect."

Rupert:"Not always."

例14 甲:你今天穿得真漂亮,看你走过去像模特走秀似的。

乙:我的腿太粗了,穿短裙子不好看。

另外,如表3所示,假问、默许和原因性接受3种同意模式以及自贬和故意曲解两种非同意模式在美语中很少出现,是具有中国文化特色的应答方式,占汉语简单应答的42.9%,可见汉语应答模式更具有多样性。如:

例15 白玉莲:(牵着牛丰收的新衣服)多漂亮啊。

牛丰收:是不是?呵呵。(假问)

例16 江茂林:这歌我们早就会唱,你怎么写这么好呢。

老马:写自己还写不好吗。(原因性接受)

例17 甲:才女呀!

乙:别取笑我了,我这么笨的人要算得上才女,那这世上就没有蠢才了。(自贬)

例18 老马:那天白老师给老知青讲课,留下了深刻的印象,课后啊大伙儿还在议论呢。

白玉莲:哎哟,说我什么坏话了?(故意曲解)

老马:说你是标准的金牌月嫂形象。

表3 中美三级应答模式对比

四、结语

综上所述,中美恭维应答的方式都不是单一的,而是多种多样的,并且汉语恭维的应答模式更具多样性。研究发现,美国人在回应恭维时多用感谢式,中国人则多是用微笑来表示默许。另外,中国传统文化要求人们要谦逊、尽量“贬己尊人”,在回应恭维时提倡否定或拒绝恭维;而美国文化则要求人们要遵守“一致原则”,在回应恭维时要接受恭维,尽量减少与他人在观点上的不一致。随着中西方政治经济文化交流的深入,越来越多的中国人受到西方文化的影响,他们的思维方式和言语行为模式也发生了一些微妙的变化,慢慢也倾向于同意、接受恭维了。

[1] Wardhaugh,R.An Introduction to Sociolinguistics[M].Oxford:Basil Blackwell Publisher Ltd,1986:12 -54.

[2] 黄路路.对电影语言中恭维语和应答语的跨文化研究[J].黑龙江教育学院学报,2009(1).

[3] Pomerantz.Compliment Responses:Notes on the Co-operation of Multiple Constraints[M]//In Schenkein,J.(ed.).Studies in the Organization of Conversational interactions.New York:Academic Press,1978:79 -112.

[4] 单春昕.中美恭维语同意应答模式与跨文化交际[J].长沙民政职业技术学院学报,2009(2).

[5] 贾玉新.跨文化交际学[M].上海:上海外语教育出版社,1998:274-388.

[6] 余玉萍,谢章华.英汉称赞语对比研究[J].邵阳学院学报(社会科学版),2006(6).

[7] 邹白茹.中美恭维语应答策略在性别方面的对比研究[J].沧桑(学术探讨),2007(4).

[8] Chen R.Responding to compliments:A contrastive study of politeness strategies between English and Chinese speakers[J].Journal of Pragmatics,1993(1):49 -75.

[9] 杨信彰.中美话语中对称赞的回答[J].山东外语教学,1998(1).

[10]李悦娥,马江鸿.析普通话话语中的赞扬及其应答[J].外语与外语教学,2000(9):28-32.

[11] Xiao Yijun.A Comparative Study of Compliments and Compliment Responses in English and Chinese[D]:[MA Thesis].Changsha:Hunan Normal University,2007:57 -60.

[12]王陆.汉英称赞应对模式比较[J].天津外国语学院学报,2001(4).

[13]顾曰国.礼貌、语用与文化[J].外语教学与研究,1992(92):11-14.

An Empirical Study on Compliment Response Patterns in American English and Chinese

ZENG Pan SU Huifen*LI Ying

(School of Foreign Languages,Hubei Polytechnic University,Huangshi Hubei 435003)

Compliment is a frequently used polite speech act in people's daily communication.Compliment behaviors vary from culture to culture.In giving a compliment,the speaker is attempting to get the recipient to recognize the former's positive evaluation about the latter and an appropriate response is expected.An empirical study of compliment response patterns in American English and Chinese has been presented based on a corpus of 355 pairs of compliments and compliment responses.It is found that there basically are certain fixed modes for compliment responses in both languages and the response patterns in Chinese are much more diversified than that in American English.

compliment;response pattern;empirical study

H315.9

A

1671-7422(2012)03-0032-05

10.3969/j.ISSN.1671 -7422.2012.03.008

2011-07-15

曾盼(1988— ),女,湖北红安人,2007级学生。

*[通讯作者]苏惠芬(1965— ),女,湖北黄冈人,副教授,硕士。

(责任编辑 龚 勤)