企业社会责任视角下的公用事业*——以近代武汉电力企业为例

向明亮

(湖北理工学院人文社会科学部,湖北黄石 435003)

企业社会责任视角下的公用事业*

——以近代武汉电力企业为例

向明亮

(湖北理工学院人文社会科学部,湖北黄石 435003)

企业社会责任是企业经济效益与社会效益的统一,企业要在促进社会发展的同时实现自身的发展。公用企业的特殊性要求其应更多地参与社会公益事业,承担相应的社会道德责任。但是,企业的社会责任不能无限扩张,否则,最终损害的不仅仅是企业自身的利益,也包括社会的整体利益。

企业;公用事业;社会责任;武汉电力企业

企业社会责任自从20世纪初在西方兴起以来,就一直是社会广为关注的话题。然而,学界对企业社会责任的探讨和研究,仍处于低层次的重复,在涉及此论题时,往往大而化之,表现出泛道德化和虚无化的倾向。笔者认为,对企业社会责任的关注只是解决问题的开始,我们还必须重视研究的视角。企业社会责任的研究不在于道德动员,而应结合不同企业的特性展开研究,避免企业社会责任的教条化和同质化。公用企业就是一种特殊的企业,具有特殊的角色和社会地位,其承担的社会责任和义务也具有特殊性。

中国近代公用事业是在城市公共交通、供水、供电等行业率先出现的,早期武汉的公用事业也以汉口既济水电公司和武昌竟成电气公司最为典型。既济水电公司始创于1906年,由旅汉宁波商人宋炜臣呈准湖广总督张之洞募股300万元创立,兼营自来水与电气。既济电厂的发电设备容量达1 500千瓦,在当年沪、京、穗、汉四大城市的民营电厂中首屈一指。武昌竟成电气公司的规模仅次于既济水电公司,其前身为武昌电灯公司,成立于1915年。笔者拟以上述两企业为分析对象,探讨对于这样一种特殊类型的企业,为什么要承担社会责任,承担什么样的社会责任,以及社会责任承担的限度,以更好地推动企业社会责任问题的研究。

一

企业的社会责任是指企业在追求利润合理化的同时所应承担的维护和促进社会利益的义务。广义的企业社会责任,包括强制性社会责任和自觉性社会责任,前者指企业的经济责任和法律责任,后者指企业在公益、文化、教育、环境等方面的道德责任和慈善责任[1]。

企业的经济责任和法律责任要求企业首先要遵守法律规章制度,履行契约责任,实现合理利润最大化,对股东负责。既济水电公司和竟成电气公司都是湖北早期股份制企业。作为一种新式企业制度,既济水电公司在1906年创建之初就规定公司实行董事制,股东大会具有最高的决策权,但“为谋事权之专一,业务进行之敏活起见”,在董事中“互推经理一人为执行者”。这种董事兼经理的体制,导致公司制度变异,企业管理极为混乱。经理宋炜臣在职期间,公司长期不开股东会,股息从1910年至1918年一直未发,以致股东发起了“索息保本查账清弊”运动。据公司检查人清查,宋炜臣利用职务之便,将公司所发的电“以每度合洋三分”的价格自售其开办的燮昌火柴公司,按市价计算,共使公司损失60余万元[2]。正是在这种体制下,公司人事混乱,开支不断增加,浮滥用人数“超出二百人以上”[3]。企业原本是资本运行的一种社会形式和实现增值的一种方式,但是此种畸形的股份制,致使既济水电公司在宋炜臣时代,营业不断退化,股票价格低落,股东“血本亏折至五成以下”[4]。宋炜臣也最终在1924年被迫下台,由吕超伯继任总经理一职。

武昌竟成电气公司自成立以来,发起人即兼任经营人员,董事、监察身兼公司职员,如总经理左仁亲、协理段宝诚都是公司的发起人,这种所有权与经营权合而为一的组织制度,严重违背了北洋政府时期的《公司条例》。根据此条例,股东大会应每年召开一次,必要时召集股东临时会。但该公司从1926年至1931年,连续5年没有召开过一次股东大会。股东颇为不满,故推派代表陈希贤、华文卿呈文湖北省政府和建设厅,要求饬令该公司按照章程尽速召开股东大会,“以重公安,而维地方秩序”[5]。

在省府的压力下,1931年7月,竟成电气公司被迫召开第一次股东大会,由于大会被少数大股东操纵,公司人事方面依然混乱不堪。会后选举项仰之任协理,董事邱益三任会计股长,监察徐是法兼任发电厂营业、材料股长。而按《公司条例》的规定,监察是不能兼任任何职务的。结果,公司董事任意兼职,致使企业内部结党营私,贪污舞弊等乱象丛生,如邱益三身为会计股长,却暗中设立旭日煤厂,从中取巧,购料无单据,旧厂机器被盗卖[6]。

从早期的既济水电公司和竟成电气公司的发展来看,电力事业之所以“未形成发达之势,除开受时局的影响之外,法定负责之人不能依法办理亦属一大原因”[7]。这主要是因为,企业始终是处在一定利益关系中的经济组织,资本的增值运动,不是在一个自我封闭的循环系统中完成的,而是动用了人力、物力等社会资源,在资源的配置过程中,企业与一定的社会群体、个体形成了必不可少的利益关系,而员工、股东是最为直接的“利益相关者”。

二

企业除了要履行对股东和雇员的强制性社会责任外,还应当担负起其他道德责任和公益责任,避免自身不良行为,维护社会道德,积极参与公益事业。企业的经营活动,对社会可能有贡献性也可能有破坏性,企业在推动社会进步的同时,也会对社会和个体产生不同程度的消极影响,直接损害各类利益相关者,引发社会矛盾。电气作为基础工业,应该注重社会效益和公众利益,提供优质的电力,满足市民的需求,追求社会效益最大化。然而,武昌竟成电气公司为少数股东把持,漠视公众利益,腐败问题有增无减,社会上怨声载道。表现之一是机器设备不加整改,电压直降。据记者描述,武昌城“每盏电灯,不独如从前,所谓一夜七十二变,为一盏清油灯所不及,近则仅有红影一点,虽一处千百盏,已无一点光亮可言,真所谓对面不见人”,记者感叹,“吾不断武昌竟成电气公司之腐败,竟至如此也,似此全城人民,如入黑暗地狱”[8]。言辞之间,充满了万般无奈。表现之二是公司屈抑平民,欺骗用户。竟成电气公司限定武昌居民凡装电表用户,电表均须向该公司租赁,电表快慢,均由该公司自定。凡“与该公司中办事人稍有瓜葛者,则表走特慢,否则表走极快”。更为恶劣的是,公司欺骗用户,“照例每度每点钟应点一千支光,竟成则每度每点钟五百支光尚不够”,“譬如人家十两为一斤,该公司每斤仅有八两,其间相距大半,可为骇人听闻”[9]。

公用企业的垄断性和公益性决定了它比之一般企业要承担起更多的道德责任,甚至在某些特殊的情势下,公用企业应把社会责任放在首位。在承担社会责任方面,汉口既济水电公司凭借自身雄厚的实力,无论是在城市消防、公共卫生,还是市政建设等方面,都为汉口的城市发展作出了贡献。以1931年汉口大水为例,在防御水灾和灾后救助方面,既济水电公司体现了一个公用企业应尽的责任。1931年初夏,长江流域各省普降暴雨,连绵数月,昼夜如注。湖北境内江河湖泊水位猛涨,旬日之间,长江、汉水沿岸堤防非漫即溃,直接受到洪水侵害的灾民达78万人之多。灾情之惨重,为百年所罕见。既济水电公司由于提前做好了准备,在电厂内外设立了3道防水线,加之全厂员工共同努力,经2个月昼夜抢护,洪灾期间,“水电供应,固未尝一日间断”[10]。在全力保证公司提供产品连续性的同时,既济水电公司还不遗余力地救助灾民,为灾民运送清洁的自来水,对于收容所以外的露天灾民,“亦经用船送水供给饮料”,并声明免费。据估算,灾民所用的水电费,共计148 000余元,既济水电公司将此款全部移作赠捐[11]。由此可见,既济水电公司和竟成电气公司在承担企业道德责任方面的反差极大,这既体现了武昌和汉口公用事业在城市化进程中发展的不平衡性,也反映了企业经济活动具有的正负外部指向性。

三

企业与其他利益相关者是一种利益博弈关系,在博弈过程中,企业与利益相关者之间会形成相互的利益诉求,为此,企业为实现自身利益,必须要考虑其他人的利益要求。换言之,企业的盈利是在与利益相关者的博弈均衡中实现的。在此意义上,企业对利益相关者的满足,是企业自我利益得以实现的必要条件。企业社会责任的丧失,最终损害的将是企业自身的发展。这点在公用企业体现尤为明显。由于办理不善、欺骗市民,武昌竟成电气公司招致市民的强烈不满,市民纷纷呼吁对该企业进行改组。比如市民田云陔上书省府,指责竟成电气公司有6项缺失:①公司未领执照,私自营业,违法抗令。②延骗公款,省府拨2万元的救助款,一直拖欠未还。③电压降至80伏,且时黑时暗,妨碍治安。④非法侵入私宅查电,勒罚诈索,蹂躏市民。⑤包灯50支,月收2.5元,公司舞弊,中饱私囊。⑥拒绝装灯,屈抑平民;平民只好改用煤油灯,以致利权外溢出[6]。

武昌各同业公会代表陈松樵等也于1933年10月呈文省府,指责竟成电气公司专利盘剥,鱼肉商民,并揭露了公司的种种黑幕,认为其欺骗手段之恶劣“甚于帝国主义之侵略”,恳请省政府“依法惩办,追偿损失”[12]。作为一家民营公用企业,竟成电气公司由于未履行社会责任造成企业公众形象受损,由此丧失了政府的支持和用户的认可。作为公用事业的主管机构,湖北省建设厅召开紧急会议,令公司限期整改。然而,整改了3个月,电机依然陈旧,灯光之黯淡如故。8月3日,省府函告建设委员会,市政处将接管武昌竟成电气公司。8月7日,市政处即派侦缉队进驻公司及电厂,次日令公司移交,完成接管手续。至此,民营的竟成电气公司被政府强制接管[6]。

事实上,公用事业如水、电等,为人民日常所需,关系地方治安与市面繁荣,一旦企业发生问题,政府是不能坐视不管的。从这层意义而言,公用企业履行社会责任是其交易成本的重要内容之一。需要指出的是,企业社会责任也是企业利益和社会利益的统一,企业承担一定的社会责任,虽在短期内会增加企业经营成本,但无疑有利于企业树立自身良好的形象,最终给企业带来长期的、潜在的利益。汉口既济水电公司在给用户提供优质、价格合理电力的同时,该公司也因用电需求的增加而获得更好的发展。1908年,既济水电公司送电时即欲承揽以电力代蒸汽作为动力的业务,由于事属创举,以致无人问津。1923年,公司别出心裁,赠给顺兴恒米厂一部15匹马力的电动机,该公司于是开始采用电力加工制米,因“成本低,人工少,效力大”,各米厂纷纷改用电力作动力。不到几年,“米厂由原有九十家,急剧增加到一百八十家,突破了一倍”[13]171。

自此以后,既济水电公司电力最高负荷逐年快速增长,越来越多的工厂使用该公司提供的电力。在此基础上,1933年既济水电公司为招揽电力用户,将电力电价由每千瓦时1角降为5至8分,并用分段递减计算法,使多用者享受更廉价之优待,在保证金及接电费上,也予以减轻,使用户易于报装,以减少偷漏。此举“匪惟为公司营业上之发展,亦以奖进工业,而期辅助市面之繁荣”[14]。在汉口工业得益于既济水电公司所提供的廉价电力而获得长足进步时,该公司也因用电需求的增加而获得更多的营业收入。这既反映了公用事业同地方工业发展的相互依赖性,也体现了企业的社会责任是经济效益与社会效益的辩证统一。

四

企业社会责任的重要性不言而喻,但是,这种责任是不是可以无限度地扩展呢?汉口既济水电公司由盛而衰的发展轨迹表明,企业社会责任履行的标准要坚持量力适度的原则。既济水电公司发展的全盛时期是在1921至1926年,“民十年至十五年,营业最盛,盈余亦丰,为公司唯一之黄金时代”。1926年以后,公司经济急转直下;1931年空前大水灾以后,元气大伤;1933年公司添置新发电机后,经济周转就变得更加困难。总之,“自民国二十年后,公司经济,始终处于风雨飘摇之境”[15]。1937年,宋子文乘虚而入,以低价收购了该公司,于是年6月对公司进行了改组,并亲任董事长。从此,商办的既济水电公司成了以豪门宋子文为主体的官僚资本。既济水电公司迅速衰落的原因或许我们可以从表1中窥见一斑[16]。

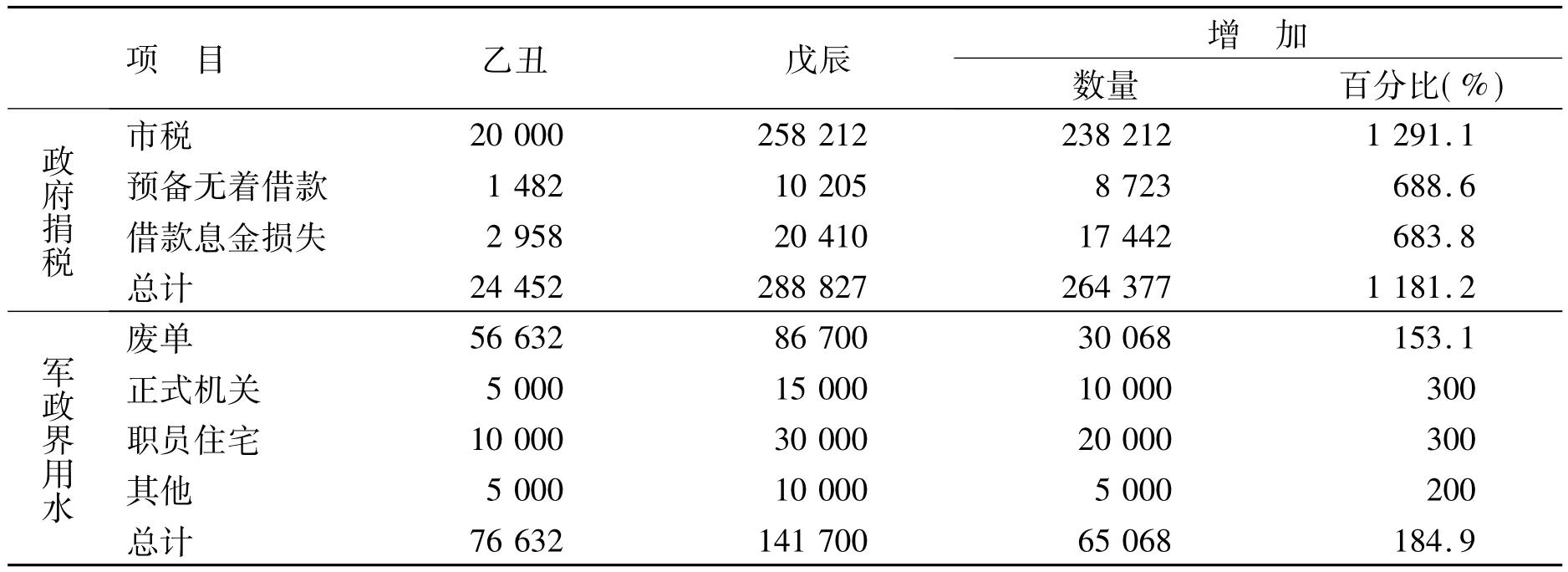

表1 乙丑(1925)、戊辰(1928)既济水电公司水部市政负担之比较表 (单位:元)

1926年是公司发展的转折点,由于国民政府移师武汉,迫使水电企业承担过重的负担,公司经济日绌。如表1所示,市税实为开支之重要部分。1926年以前,政府征税有限,且军队多驻防市区以外,而公司水款,也能按章收取。殆至北伐军抵汉以后,市税猛增至数十倍以上,且军队多驻扎在市区,用水颇多,收费极感困难,废单(即欠付的水费)猛增。除开报效以外,企业还承担大量的政府临时应急性借款。仅从水部来看,1925年政府借款为1 482元,1928年则高达 10 205元,增长688.6%。加之市政用水逐年增加,用于救火、湿街、洗沟和公路、公园的公益用水之多更是难以统计。将1925年和1928年两年水务营业报告加以分析比较,可以清楚地显示公司亏损真相以及症结所在。如表1所示。

对于公用企业,政府虽不容其获利过厚而加重市民的生活负担,但是也必须要设法维护,使其有余利可图。否则“不独无以维持其供应美满之状况,而一切应有之扩充与改良,均将无力举办”。事实上,既济水电公司早在1929年就已经意识到汉口商业日趋繁荣,电力需求逐渐增加,而深感公司电力不足,故决定筹设第二电厂[17]。然而,苦于资金支绌,此计划久拖未决,最终沦为泡影,错失了一次发展汉口乃至武汉基础工业的绝佳机会。公司也徒唤奈何,倘“所有公共及军政用水能按其成本酌给代价,则不独公司之营业渐将恢复旧观,各项扩充与改良均得因时着手,而市民亦必得优良充裕之需要,政府亦可享永久丰实之辅助,公私两得,莫此为愈也。”[18]建设委员会在1937年的报告中也不无遗憾地指出:汉口“第二发电厂,拟议已将三载,而至今未见事实”,武汉三镇“早宜互相接通电力,惜既济自身能力薄弱,省市当局又无暇顾此,因循坐误,政府与公司皆不能辞其责也”[19]。

五

与普通竞争性的商业企业不同,公用事业以其掌握的社会资源及其成立的目的和对社会的影响度不同,具有特殊的社会角色和地位,由此决定了公用企业要承担更多或更为特殊的社会义务与责任,更应处理好与之相关者的利益诉求,这种身份责任是企业自我利益得以实现的必要条件。另外,公用企业与政府不同程度的管制密切结合在一起,这种管制应该是以追求公益为终极目标,本质上是国家干预经济,从而弥补市场调节的不足,不应该着眼于政府私利。与此相适应,对企业社会责任的考量,在宏观上要考虑企业承担社会责任的程度与经济发展的适应性,避免向企业提出超出历史阶段的责任要求;在微观层次上,要考虑企业履行社会责任的程度与企业的成长周期、盈利能力以及扩大生产规模等方面关系,找准企业履行社会责任的侧重点,寻找企业发展与社会效益最大化的契合点。

关于特殊企业承担社会责任问题的研究是一个相当复杂的论题,本文的研究以公用企业的历史档案为依凭,结合特殊类型企业展开具体分析,力图阐明公用企业履行社会责任的原因、内涵和限度。但严格来讲,本文的研究也只能算是一种粗线条的勾勒,对企业社会责任的类型化分析,以及构建公用企业社会责任的时代化路径,仍然有赖于学术界同仁的共同努力。

[1] 刘曙光.企业社会责任与政府监管的博弈关系探讨[J].经济论坛,2007(1).

[2] 汉口既济水电公司检查人通告第二号[N].国民新报,1923-10-16.

[3] 水电公司提出之八种议案(续)[N].汉口中西报,1923-08-19.

[4] 汉镇既济水电公司各股东公鉴[N].汉口新闻报,1919-01-10.

[5] 陈希贤等呈报该公司办理不善一案令仰召开股东会议解决由[Z].湖北省档案馆藏,档号:LS31-06-1322.

[6] 王树槐.武昌竟成电气公司(1911-1937)[J].台北:中央研究院近代史研究所集刊,2002(38).

[7] 电灯为公用事业,办理未臻完善,依法呈请仰请钧鉴,准予维持以策进行而维公用事业[Z].湖北省档案馆藏,档号:LS31-6-1322.

[8] 黑暗之武昌[N].湖北中山日报,1930-10-30.

[9] 竟成电灯公司欺骗用户[N].湖北中山日报,1930-12-02.

[10] 既济水电公司民二十年防御水灾经过[Z].武汉市档案馆藏,档号:C52.

[11] 水灾期间灾民所用水电费,既济水电公司移作赠捐[N].武汉日报,1931-12-23.

[12] 陈松樵等呈控湖北武昌电灯公司种种黑幕[Z].湖北省档案馆藏,档号:LS1-5-525.

[13] 郑耀卿.武汉市碾米工业的回顾[Z].武汉文史资料(第5 辑),1981.

[14] 商办汉镇既济水电公司第十七至二十一届业务报告(1932-1936)[Z].湖北省档案馆藏,档号:LS31-6-1405.

[15] 既济水电股份有限公司概况[Z].武汉市档案馆藏,档号:bN6/13.

[16] 乙丑、戊辰水部市政负担之比较[J].水电季刊,1929(1).

[17] 商办汉镇既济水电公司第二发电厂设计大纲[N].武汉日报,1933-11-05.

[18] 民国十五年前后水务营业比较观[J].水电季刊,1929(1).

[19] 秦孝仪.十年来之中国经济建设(1927-1937)[Z].台北:中国国民党中央委员会党史委员会藏本,1976.

The Public Utilities from the Perspective of the Corporate Social Responsibility——A Case Study of Wuhan Modern Power Enterprises

XIANG Mingliang

(Department of Humanities and Social Sciences,Hubei Polytechnic University,Huangshi Hubei 435003)

The corporate social responsibility is the unity of economic and social benefits.Enterprises should achieve their own development while promoting social development.The special requirements of public enterprises should be more involved in social welfare undertakings,and to bear the social and moral responsibility.However,it should be noted that the social responsibility of the enterprises can not be expanded unlimitedly.Otherwise,both the benefits of the enterprises and the society will be damaged.

enterprise;public utilities;social responsibility;Wuhan power enterprises

K262

A

1671-7422(2012)03-0009-05

10.3969/j.ISSN.1671 -7422.2012.03.003

2012-03-29

湖北省教育厅人文社科项目“近代武汉水电公用事业研究”,项目编号:2012G219。

向明亮(1976— ),男,湖北黄石人,讲师,博士,主要从事中国近代经济史的研究。

(责任编辑 陈咏梅)