大学生生命态度调查与高校教育对策探析*

邹 兵,谢杏利

(1.蚌埠医学院临床医学一系,安徽蚌埠233030;2.蚌埠医学院心理学教研室,安徽蚌埠233030)

大学生生命态度调查与高校教育对策探析*

邹 兵1,谢杏利2

(1.蚌埠医学院临床医学一系,安徽蚌埠233030;2.蚌埠医学院心理学教研室,安徽蚌埠233030)

高校自杀事件时有发生,反映出部分大学生不能成熟、理性地对待生命,构建有效的生命教育体系刻不容缓。大学生生命态度调查显示:大学生总体上对自杀持否定态度,但部分学生对自杀认识存在偏差,思维片面化和自我中心严重,甚至在一些维度表现出对生命的漠视;大学生对自杀者持否定和排斥认识;大学生对安乐死持矛盾或中立态度。高校应认真研究自杀预防措施,加强生命教育,引导大学生明确生活目标,树立积极健康的生命价值观。

大学生;自杀态度;生命教育;校园预防

大学生自杀现象一直以来是教育界乃至全社会的广泛关注的问题。[1]研究发现:学习压力、就业困扰、人际关系紧张甚至是教师的不当行为,都可能使大学生产生焦虑、抑郁等心理问题,导致自杀意念甚至自杀行为的出现。[2]而且自杀一旦发生极易相互诱导,引发继发自杀甚至群体自杀的出现,给家庭及社会带来重大损失。因此,研究大学生自杀问题、构建有效的校园预防机制成为时代发展的迫切需要。正确认识生命是生命教育的前提和基础,研究生命态度对于自杀干预具有重要意义。[3]为全面了解大学生的生命态度及其影响机制,我们课题组进行了本次调查,希望为高校开展生命教育提供科学依据。

一、调查对象与方法

本次调查主要采用分层随机抽样的方式,在调查对象上结合学历、专业力求较好的代表性;在调查问卷上突出内容的针对性、形式的多样性和答题的可操作性;在数据统计分析上争取科学、准确、全面、客观。

(一)调查对象:本课题组选取安徽财经大学、安徽电子信息职业技术学院、蚌埠医学院、蚌埠学院、郑州轻工业学院作为调查单位,从大一至大四学生中分层随机抽样,共发放问卷1100份,回收有效问卷1050份,有效率为95.45%。调查对象所学专业涉及经济、电子、医学、文学、管理5个学科门类。年龄17-26岁,平均年龄21.04±1.72岁。

表1 参与大学生对生命态度调查分类

(二)调查问卷与数据处理

1.调查问卷:

(1)一般情况调查表:包括性别、年龄、专业、年级、生源、政治面貌 (中共党员、共青团员、群众)、家庭经济情况 (富裕、中等、一般)、学习成绩 (优秀、中等、一般)、是否学生干部、是否独生子女、是否单亲家庭等。

(2)自杀态度调查问卷 (Suicide A ttitudeQuestionnaire,QSA):由肖水源等人编制,该问卷共29个题目,采用完全不赞同到完全赞同五点计分方法,从对自杀行为性质的认识、对自杀者的态度、对自杀者家属的态度、对安乐死的态度4个维度测评被试对自杀的态度。每个维度平均分以2.5分和3.5分为两个分界值,将自杀态度分为3种情况:≤2.5为对自杀持肯定、认可、理解和宽容的态度、2.5-3.5之间为矛盾或中立态度、≥3.5为对自杀持反对、否定、排斥和歧视态度。该问卷能较为全面的反映大学生生命态度状况。[4]

2.调查方法:调查人员由经过培训的教师担任,使用统一指导语。为确保获得真实的信息,调查实施时采取无记名方式答卷,并请无关人员回避现场。学生独自填写,答完卷后由调查人员检查无遗漏后当场回收。

3.数据处理:用社会科学统计软件SPSS17.0建立数据库,对调查资料进行描术性统计处理。

二、调查结果与分析

(一)大学生自杀态度总体情况分析

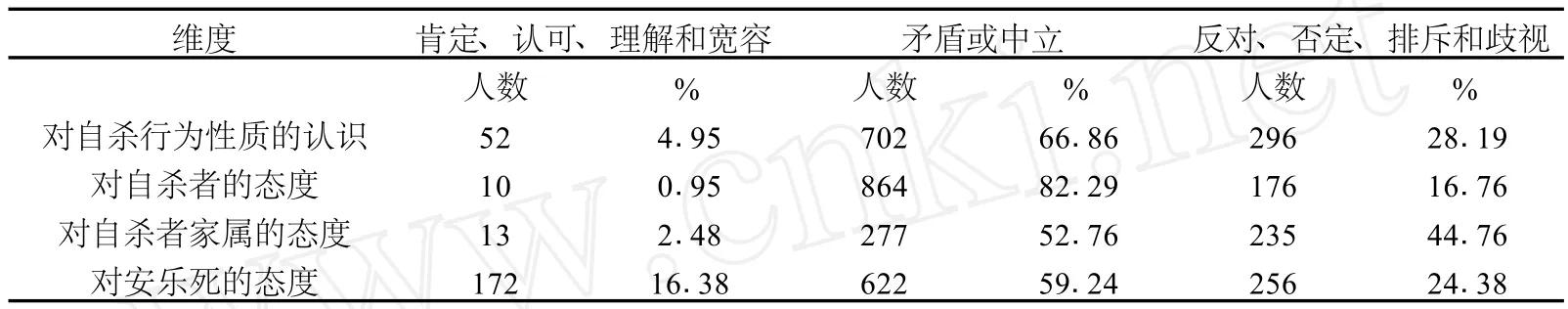

《自杀态度调查问卷》调查显示:大学生样本问卷总均分为3.25±0.33。具体到4个维度平均分,大学生对自杀总体持否定和排斥态度 (≥3.5分):对自杀行为性质态度均分为3.26±0.49;对自杀者态度均分为3.19±0.36;对自杀者家属态度均分为3.44±0.54;对安乐死态度均分为3.13±0.65。另外,从自杀态度不同维度的分布情况来看(见表2),其频数主要集中在反对、否定和矛盾,说明大学生对自杀态度的各个维度是持反对或矛盾态度,这与其他文献报道的大学生自杀态度基本一致。[5]

表2 自杀态度不同维度的频数分布,n(%)

本次调查结果说明:在对待自杀的态度上,大部分学生都能够有比较正确的认识,能够做到热爱生命,珍惜生命。同时表2结果也提示,该群体尚未形成稳定成熟的自杀态度,仍然处于可塑时期。随着竞争压力的加剧,部分大学生在遇到挫折时,心理承受能力不足,容易采取不成熟的应对方式,甚至选择自杀,因此有必要对其加强有效的教育。

(二)大学生对自杀行为性质的认识状况分析

本维度是研究自杀态度的核心,它有助于了解个体对以往发生自杀案例的基本价值取向。调查发现:大学生对自杀总体持反对和否定认识。例如当大学生被问及“自杀是对人生命尊严的践踏”问题,完全不同意的占3.6%;不同意的占20.6%;没意见的占20%;同意的占33.7%;完全同意的占22.1%。这表明大多数的大学生对待生命意义的理解是正确的,但是也有部分大学生对生命持漠视态度,存在一定程度的认识偏差。

首先表现在认知上的自我中心。例如当大学生被问及“自杀是对亲人、朋友的背叛”问题,完全不同意的占5.9%;不同意的占32.2%;没意见的占24.8%;同意的占30.3%;完全同意的占6.9%。这表明大多数的大学生认为自杀是一种不负责任的行为,会给亲人和朋友带来的痛苦。但也有超38%的大学生在解决问题的时候把自我中心作为价值取向,较少考虑别人的感受,对生命持漠视态度。

其次是认知中的完美主义。[6]例如当大学生被问及“人有时为了尊严和荣誉而不得不自杀”时,完全不同意的占9.9%;不同意的占28.8%;没意见的占23.6%;同意的占30.7%;完全同意的占6.9%。对于“个体为某种伟大的、超过人生命价值的目的而自杀是值得赞许的”问题,完全不同意的占7%;不同意的占17.3%;没意见的占25%;同意的占33.1%;完全同意的占17.5%。部分大学生在做事之前往往已经设定了理想目标,甚至将这些目标绝对化,陷入了完美主义的误区。“必须成功”“应该怎样”,一旦失败后很难从负面情绪中走出来。

再次表现在思维的片面化,对事物和现象偏执于不合乎客观实际的歪曲认识。例如当大学生被问及“自杀只是一种生命现象,无所谓道德上的好与坏”时,完全不同意的占13.1%;不同意的占34.7%;没意见的占29.3%;同意的占18.5%;完全同意的占4.4%。这表明部分大学生认为结束自己的生命完全是一种生活现象,与道德好坏没有任何关系,这种不合情理的道德观念会减弱个体自杀时的负罪感和内疚感,增加自杀的可能性。[7]

(三)大学生对自杀者及其家属的态度

了解和分析大学生对自杀者及其家属的态度,引导他们端正对自杀行为的正确认知,培养积极向上的生命价值观,将有助于高校自杀预防工作的顺利开展。本次调查发现:大学生对自杀者总体持否定和排斥认识。例如当大学生被问及“我对那些反复自杀者很反感,因为他们常常将自杀作为一种控制别人的手段”时,完全不同意的占3%;不同意的占8.4%;没意见的占23.2%;同意的占40.6%;完全同意的占24.8%。

本研究结果还显示,尽管大学生对自杀者更多地选择中立或排斥的态度,但很少否定或歧视自杀者家属。例如当大学生被问及“如果我的邻居家里有人自杀,我会逐渐疏远和他们的关系”时,完全不同意的占19.6%;不同意的占53.7%;没意见的占15.8%;同意的占7.6%;完全同意的占3.2%。这种观念具有一定的积极意义。

(四)大学生对安乐死的态度

安乐死是自杀问题中的一个特殊问题,整个社会一直对此争议颇大。[8]当大学生被问及“对于身患绝症又极度痛苦的病人,可由医务人员在法律的支持下帮助病人结束生命 (主动安乐死)”时,完全不同意的占1.9%;不同意的占5.7%;没意见的占15.8%;同意的占45.9%;完全同意的占30.7%。调查结果表明,大学生对安乐死大部分持矛盾或中立态度。例如但对于“被动安乐死”,大学生多持反对态度。如当大学生被问及“对于身患绝症又极度痛苦的病人,可不再为其进行维持生命的治疗”时,完全不同意的占17.7%;不同意的占42%;没意见的占19.7%;同意的占13.5%;完全同意的占7.1%。关于“安乐死是对人生命尊严的践踏”问题,完全不同意的占29.3%;不同意的占48.8%;没意见的占11.2%;同意的占7.5%;完全同意的占3.2%。这一结果与高职院校学生、律师、佛教徒和医务人员的态度存在一定差异,[9,10]其原因可能与信仰及认知差异有关。

三、高校生命教育对策探讨

本次调查结果显示:当代大学生对于生命的认识情况总体较好,他们对自杀行为及自杀者多持否定态度,对生命意义有比较清醒的认识,对生命价值也有一定的思考。绝大多数大学生都能善待生命,敬畏死亡,生命存在意识强烈。但调查也发现:部分大学生缺乏对生命本质的理性思考,对自杀认识存在一定的偏差,表现在思维片面化和自我中心严重,甚至在一些维度表现出对生命的漠视,对安乐死持矛盾或中立态度等。这说明有效地实施生命教育,引导大学生树立正确的生命观,从思想上认识到生命的可贵,珍惜生命、善待生命,仍是广大教育工作者肩负的重要使命。由于高校校园是大学生最主要的活动区域,建立以学校为主导,以学生个体为中心、以心理咨询与治疗机构为保证,相互配合、通力协作的高校生命教育体系刻不容缓。

(一)关注特殊群体,营造和谐校园氛围

做好特殊群体或者高危人群的教育防控,可以增强大学生自杀干预的针对性。例如在现代家庭里,独生子女常常处于家庭的中心,长辈的过分溺爱易使他们从小生活在任性、漫散、惟我独尊的环境里,一旦欲求得不到满足,他们容易对生活不满,甚至出现自杀等极端举动。因此要对特殊群体加强教育防控,培养积极向上的生活态度,增强其挫折应对能力。[11]生命教育是复杂的系统工程,高校要积极打造和谐校园氛围,把消除自杀诱因同生命教育有机地结合起来,引导大学生珍惜美好生活,减少自杀行为的发生。

(二)科学评估信息,建立自杀预警系统

自杀干预的重点在于预防,在于付出最少的成本把可能出现的危机及损失减少到最小。建立大学生自杀危机预警机制,是引导大学生正确认识、理性处理自杀危机,适时把握转机并获得良好发展的重要措施。自杀危机预警系统主要包括确定预警对象、建立预警指标、评估预警信息,发布危机警告等。[12]预警系统通过对预警信息的评估,自杀危机预警系统能够防患于未然,及时发现和识别潜在的或现实的危机因素,必要时发出自杀危机警报,有针对性地采取防范措施,把已经发生或将要发生的危机控制在一定范围。

(三)明确管理职责,构筑高效干预体系

启动班级、院系、学校3级预防系统,构筑全方位、多层次的心理危机监测体系是预防大学生自杀的有力保障。首先建立起以班级老师同学和学生社团为主体的第一道防线。班级心理委员要关注全班同学的心理状况,充分发挥朋辈之间共同点多、交流障碍少等优势,发现异常情况及时上报。教师尤其是辅导员要树立心理健康教育意识,对于高危学生要恰当稳妥地进行引导,提高思想政治工作的实效性。[13]院级机构要根据本院情况,准确判断警兆,及时调整工作重心。对曾经有过自杀经历或正面临重大挫折的学生,要立即进行心理教育和干预,必要时送精神病医院进行正规治疗。校极机构主要负责对各项信息和警讯的综合分析、全局调研,发布指导性的意见和建议,既要保证危机指挥体系的管理权威,又要充分调动各院系的积极主动性,实现有限资源的优化配置。

[1]陈 轶.从大学新生的生命观调查看高校生命教育的必要性[J].思想政治教育研究,2010,26(2):138-140.

[2]黄中岩,唐启寿.师源性焦虑相关研究[J].中国健康教育,2011,27(3):224.

[3]WallinU,RunesonB.A ttitudes towards suicide and suicidal patients among medical students[J].Eur Psychiatry,2003,18(7):329-333.

[4]汪向东,王希林,马 弘.心理卫生评定量表手册 [M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:364-366.

[5]王 军,葛小锚.大学生自杀态度、自杀意念与心理健康状况调查分析 [J].中国行为医学科学,2005,14(9):830-831.

[6]林 玲,杨 静,闻婉缔.大学生完美主义心理与自杀态度和自杀念头的相关研究 [J].思想理论教育,2006,17(9):44-48.

[7]张 静.大学生非理性认知对自杀的影响研究[J].怀化学院学报,2008(4):101-102.

[8]王和洲,邹奉璋,杨 新.从不同层次医务人员的调查看实施安乐死的可行性 [J].中国社会医学,1989(6):11-15.

[9]甘 东,赵必华.194名高职学生自杀态度调查[J].中国校医,2010(2):132.

[10]杨 洪,肖水源,董群惠.律师、佛教徒、医务人员对自杀态度的研究 [J].中国心理卫生杂志,1999,13(4):252-254.

[11]唐 岚.高职院校健康教育现状和策略研究 [J].常州职业技术学院学报,2010(4):1-3.

[12]郭 兰,傅安洲,霍绍周.大学生心理危机及预警系统研究[J].中国地质大学学报 (社会科学版),2001,1(3):63-66.

[13]陈茂荣,陈忠伟.心理咨询及在思想政治教育中的实践价值[J].常州大学学报 (社会科学版),2011(1):1-5.

A Survey of University Students’Attitude toward Life and An Analysis of Higher Educational Countermeasures

ZOU Bing1,X IE Xing-li2

(1.The First Department of Clinical Medicine,Bengbu Medical College,Bengbu 233030,China;2.Psychological Teaching and Research Section,Bengbu Medical College,Bengbu 233030,China)

The phenomenon of university student suicides reflect that some students can not treat the life maturely and rationally. It is urgent to building an effective preventive mechanism.The survey results show that students had negative attitude towards suicide generally,but some students had biased,onesided and self-centered thinking of suicide,even show n disregard for life in some of the dimensions.College students hold contradictory or neutral attitude towards euthanasia.Most students have awareness of negative and exclusion on suicide.University teachers should study suicide prevention measures and guide students to make sure life goals,response to the crisis correctly,enhance correct senseof the value of life.

university students;attitude towards suicide;life education;campus prevention

朱世龙)

G40-059.1

A

2095-042X(2012)01-0109-04

2011-11-10

邹 兵 (1976-),男,河南确山人,硕士,讲师,主要从事大学生思想政治与心理健康教育研究。

谢杏利 (1978-),女,河南郏县人,硕士,讲师,主要从事基础心理学与大学生心理健康教育研究。

蚌埠医学院科研基金资助项目 (BYFD 1004)