“未完成性”及沉浸式体验

——论超文本文学的节点特质

韩 模 永

(东北财经大学 新闻传播学院,辽宁 大连 116025)

“未完成性”及沉浸式体验

——论超文本文学的节点特质

韩 模 永

(东北财经大学 新闻传播学院,辽宁 大连 116025)

节点构成了超文本文学的文本内容,它实现了“从原子向比特的飞跃”。其物理特质表现为“无”,即无形态,无限复制、修改、移动和无距离传播,这直接导致了文本的“未完成性”;其存在特质则是一种非物质性的数字存在,比特符码的语词本身、词与物的关系等都遭遇了不同于传统的变化,词与物走向了一种模拟的统一。与此相应,在文学效应上则易产生一种无定性、沉浸式体验。

超文本文学;节点;无;非物质性

从媒介构成的角度来看,超文本系统有两个最基本的组成元素,一个是链接,另一个便是节点,所谓节点指的是“围绕某一特殊的主题组织起来的自然数据信息单元,它是一种可以激活的材料……节点中的信息可以是文字、数据、图形、图像、声音、动画、视频、计算机程序或它们的组合。节点大小因主题不同而异。一个词可以构成一个节点,一篇上万字的文章也可以构成一个节点”[1]。从不同角度可将其划分为不同的类型,按媒体类型划分,可分为正文节点、图片节点、音频节点、动态图像节点、表格节点、命令节点、混合节点等;从结构划分,可分为原子节点、组合节点(复合)和包含行点;按状态划分,可分动态节点和静态节点[2]。每个网页都是由若干节点构成的(单一的节点也可构成一个网页),若干网页通过链接便形成网络,从根本上说,网络正是无数个节点的联结与组合。在超文本文学中,节点便构成了文本的内容,在理论渊源上,节点与后现代所描述的“星星”和“原”等有相似之处,但这主要是一种形而上的玄思。作为一种客体,尽管它是以一种非实体的方式存在,但同样具有自身的客观特征,这种特征便是其固有的媒介特质;作为一种文学样式,这种媒介特质又根本上影响了其在文学上的表现。那么,节点的特质是什么?在超文本文学中,它又如何影响了作品本身?

在网络超文本中,节点的特质在于其存在方式的根本变革,放在20世纪“语言学转向”的历史语境中加以考察,语言的本体变化便是一切变化的根由,在文学中,尤其如此。海德格尔指出:“语言是存在的家。人栖居在语言所筑之家中。”存在“永远在走向语言途中”。语言就是存在本身,不是我们在说语言,而是语言本身在言说自己。伽达默尔吸收海德格尔的思想,强调理解的语言性,他说“整个理解过程乃是一种语言过程”,“能被理解的存在就是语言”等,语言即为一种本体存在。正是在这个意义上,节点发生了根本的变革。节点语言明显地颠覆了传统纸质媒介中单纯的语言文字,融合了各种多媒体语言(此处的语言即为符号),如图像、声音、影像、动画等,如此众多、媒介类型并不相同的“异质符号”便易地实现共处,其根由在于节点语言的隐在特质,即比特符码的编写和运用,这根本上不同于纸质文本的书写痕迹,它以物理“原子”的可见可触来构建文本的实体。节点的特质正在于“从原子向比特的飞跃”,这从根本上更改了传统写作的书写惯例,必将影响文学的表达成规。

一、物理特质:“无”与“未完成性”

所谓比特,尼葛洛庞帝曾作出清晰生动的解释:“比特没有颜色、尺寸或重量,能以光速传播。它就好比人体内的DNA一样,是信息的最小单位。比特是一种存在的状态:开或关,真或伪,上或下,入或出,黑或白。出于实用目的,我们把比特想成‘1’或‘0’。1和0的意义要分开来谈。在早期的计算中,一串比特通常代表的是数字信息。”[3]作为信息的基本单位,比特构成了超文本空间的存在方式,甚至成为人类社会的基本要素,并最终通向尼葛洛庞帝所言的“数字化生存”。从语言符号的角度来看,比特本质上是一种数字化的符号,而超文本空间(网络空间)正是以“运用数字化符号为基础构成的,是以0和1组合的BIT数据,通过计算机自动的符号处理,把信息、文字、图像等作为自己的形式,以场的状态弥漫而成符号空间”[4]66。作为一种客观的符号存在,与文字符号相比,比特符码显示出了明显不同的物理特征。如果说,文字符号是一种“有”的存在的话,那么,比特符码则突出地表现出“无”。其一是无形态。原子与比特的首要差别便在于此,原子构成了物质世界,它有体积、重量和颜色,而比特则不占有任何的现实空间,没有重量和色彩。应该说,人类的历史主要都是由于原子的变迁而变化发展的,直到今天的数字化时代,比特悄然登上了历史的舞台,比特获得了同样的重要性,文学艺术也是如此,“在‘原子’组成的书面王国里艰辛而无助地跋涉了无数个世纪之后,终于彻底摆脱原子的奴役,它们似乎从此真正拥有了一个适合于‘诗意栖居’的理想之所——‘比特之城’”[5]。在这种“比特之城”中,时空被无限的延伸,无形态决定了它具有无限贮存的功效,“它无处不在又处处不在,可以无限贮存任何信息却不挤占任何物理空间,它用‘空中的文字’传递‘海量的信息’却又将自己隐而不显”[6]。其二是无限复制、修改和移动。作为一种代码,比特又是可以被无限复制、修改和移动的,它删除了纸质文本中文字符号修改过程中的印迹,变得可以操作和移动。其复制功能强大而快捷,是一种数字化的复制方式,比机械复制要更加快捷和方便,而且没有任何物理的损耗,物质限制失效,永远不会绝版。也正“因为它较易复制和移动,电子词语易于摘引”[7],如果使用超文本链接技术,内容的嵌入便更加庞大和丰富,其结果必然导致超文本最广泛的互文性。其三是无距离传播。比特书写在传播方式上也发生了根本的变革,由于文字符号受到原子的物理时空、成本等限制,其传播必然是有限的,而比特传播完全在一个虚拟的网络空间中展开,真正实现了“所有时代所有地方的所有信息”[8]96。它是一种无距离传播,传播者和受众皆可在一个共有的虚拟空间中实现面对面的零距离交流和沟通,而实际的现实空间则是远距的。在这个意义上说,无距离传播也是一种远距离传播。

在超文本文学中,这种比特符码的“无”直接在物理、技术层面上导致了作品的“未完成性”。“未完成性”是巴赫金提出的一个重要理论话语,指的是“复调型作品中人物的思想、自我意识以及语言等都不能让人作出一个最终的结论,它们都具有不断向前发展的内在潜力。正因为人的这种巨大的发展潜力,所以是不能被‘他人’完成的。巴赫金认为陀斯妥耶夫斯基这样处理人物是有其生活依据的。因为‘只要人活着,他生活的意义就在于他还没有完成,还没有说出自己最终的见解’”[9]。巴赫金所强调的“未完成性”显然是主要着眼于思想、意识层面的超越性以及对话的含蓄性和开放性,而这种特点在复调型作品中最为突出。在这个意义上说,“未完成性”本质上存在于所有的艺术、狂欢体验中,甚至是生活本身,只不过,需要接受者的“发现”和“洞察”。而比特符码所带来的“未完成性”一方面需要“发现”和“洞察”,更重要的一面是,这种比特的“未完成性”在超文本文学中其实是一目了然的、可见的客观存在,它将巴赫金的深刻玄思托出了水面。具体表现在三个方面:首先,比特的无形态、无限贮存导致作品的无限延伸和无结局。这是一种最直白的“未完成性”,在超文本文学中屡见不鲜。如《西雅图漂流》,当点击“启动文字”时,诗作文字便无尽地漂流下去,无始无终,电脑屏幕被无限地放大,永远没有完结。这与比特的无形态性是根本相关的,纸质文本是无法做到的。台湾的许多超文本作品还经常以一种自动循环的方式来实现“未完成性”,如《凌迟:退还的情书》以最后一句“再一次凌迟”来循环展出,没有终结。《烟花告别》也是如此,阅读时间由程序控制,读者没有选择权。英文作品《无人在此》(Nobodyhere)也是如此,作品的第一个节点,随着鼠标的滑动,作品呈现的文字、图像都将不断的变化。其次,比特的无限复制、修改和移动导致无定型的作品面貌。比特的动态可操作决定了作品不会有一个统一的定型面貌,正如拉纳姆(Richard A. Lanham)所言:“在电子媒体中没有‘最终的剪辑’(‘Final Cut’)……没有‘最终的剪辑’意味着没有传统意义上的结局、开始或是中间……显然,我们的诗学也将需要一些根本的非亚里士多德式的调整。”[7]多向型超文本作品就充分体现了比特的移动、修改和组合的功能,每一次移动和操作,都会生成不同的文本面貌。最后,比特的无距离传播导致主体之间的无限互动。这种无距离使得作者和读者之间的直接交流成为可能,只要存在主体的参与,这种互动就不会终止,因而,作品便如滚雪球一般,在多个平等主体的“对话”中得以无限扩展。互动型超文本作品是其中的代表,其中与这种无距离传播最直接相关的便是接龙小说的创作,如果没有这种传播方式上的革命,主体的接龙也就无从谈起。这其实正是巴赫金所言的对话“未完成性”的应有之义,“真理只能在平等的人的生存交往过程中,在他们之间的对话中,才能被揭示出一些来(甚至这也仅仅是局部的)。这种对话是不可完成的,只要生存着有思想的和探索的人们,它就会持续下去。对话的终了,与人类和人性的毁灭是同意语”[10]。可见,主体无限互动的结果正是作品的无限扩展和“未完成”。

二、存在特质:非物质性及文学效应

比特符码虽然有其固有的物理属性,是一种客观存在,但本质上说,它是一种非物质性的数字存在,它既不同于可见可触、有体积重量的物质实体性存在,又绝非思想层面的精神性存在,而是一种模拟现实的虚拟存在,它是虚拟的,但同时又是真实存在的。“数字存在缺乏‘事物存在’的本质特征——世界时间的延续性和世界空间的场所性。康德和胡塞尔都认为,每一‘事物存在’具有它自己在时空中唯一的位置,‘现世的每一事物’应该具有它们自己的时空界域。显然,数字存在不属于‘现世的事物’,因为它们没有和真实客体一样共享‘一个时空界域’;与物质事物不同,数字存在具有它们自己的形式——赛伯空间……物质事物和数字存在之间的根本区别是:物质事物不是在这里就是在那里,而数字存在是无处不在”[4]45。这从时空的存在上客观地解释了比特符码的非物质性。马克·波斯特则从具体的书写痕迹的层面论析了比特书写的非物质性,“与笔、打字机或印刷机相比,电脑使其书写痕迹失去物质性。当待输内容通过键盘被录入电脑时,磷光像素便显示在荧光屏上,形成字母。由于这些字母只不过代表着内存中的美国信息交换标准代码系统中的代码,可以说对它们的改变能以光速进行。作家与他/她所用的词语之间的相遇方式是短暂而立即就会变形的,简言之,是非物质性的”[8]150。波斯特进一步指出,这种非物质性很大程度上免去了电脑书写从思想到字形的转化过程,达到了两者的同一,而传统书写的痕迹则一旦形成,便很难擦抹,文字成型之后,就变成了作者的敌人,抵抗着作者的修改和调整。“因为书写产生物质痕迹,所以它颠覆着理性主体对真理的控制能力。这些痕迹介于思想与表达之间,使书写延误、变异,在作者与观念之间打开一道裂痕”[8]169。在这个意义上,比特书写是一种整体性、同一性的书写,而传统书写则经受着思想被文字延宕的可能性。此外,这种非物质性的存在特质也正是比特无形态、易变化、完美复制和瞬间传播等物理特性形成的根本原因,因为物质性存在的位移变化必须负载着有形的力量,需要一个外力来推动和构造,而非物质性的比特则避免了现实的力,自由地在超空间中穿梭和飞跃。因此,拉纳姆如此断言:“电子词语是一种无本质、无实质、非物质的一类……它是易变的,不仅表现它怎样投影于电子屏幕之上,还表现它如何在世界中运行,在这两个场所,它的本质都是动态的、充满活力的,而非静止不变的。”[7]作为一种本质的存在方式,比特符码的语词本身、词与物的关系等都将遭遇不同于传统的变化,这种书写也必然对超文本文学产生本质的影响。

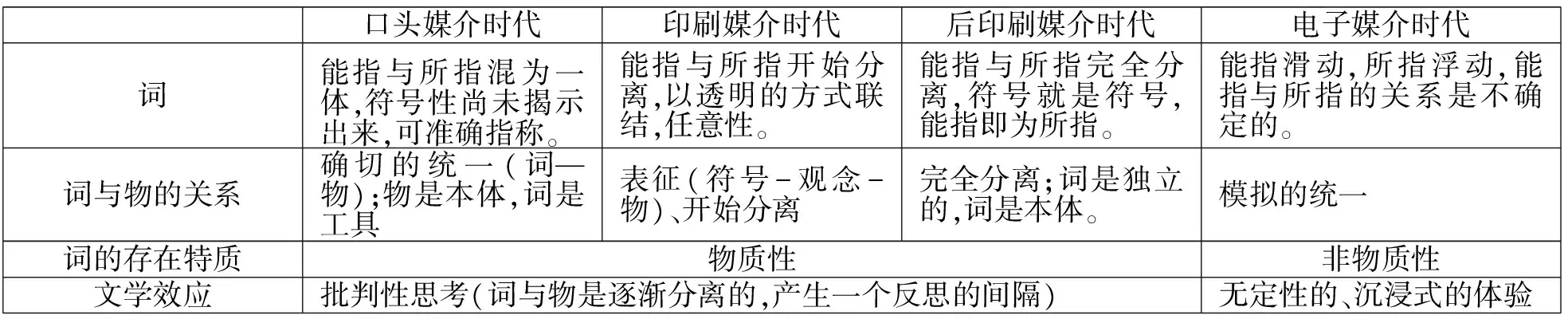

马克·波斯特曾将信息方式(广义的信息方式,狭义的信息即指电子媒介时代)分为三个阶段,即面对面的口头媒介交换时代、印刷书写媒介交换时代和电子媒介交换时代,相对应的特点分别为符号的互应、意符的再现和信息的模拟。当然,波斯特是着重从主体的角度来论析这些阶段特征的,在口头媒介时代,由于交流双方均在场,交流可及时得到回应,故称符号的互应;在印刷媒介时代,由于交流的一方开始退稳,这种交流变成了一种受众面对文本、再现意符的过程;而在电子媒介时代,信息模拟的数字化特征导致了主体的去中心化、分散化和多元化。波斯特的分析是深刻的,但比特符号作为超文本节点的存在特质,它本质上是一种语言符号,因此,从语言学的角度来考察,揭示媒介变迁对语言观发生的变化,可能更能切中文学的要害所在。波斯特的三阶段说基本上与语言即词(下文称“词”)的变化是相一致的,但在印刷媒介时代,要作一个具体的切割,因为在20世纪西方发生了声势浩大的“语言学转向”,这种转向后的语言面貌发生根本的变革,因此,本文将从20世纪“语言学转向”到电子媒介时代之前笼统地称之为“后印刷媒介时代”,这种划分是模糊的,但从词的角度来看则更加确切。这种词的变化必然导致“词与物”关系的变化,在文学效应上同样发生了深刻的影响,下表先作一个形象的概览:

口头媒介时代印刷媒介时代后印刷媒介时代电子媒介时代词能指与所指混为一体,符号性尚未揭示出来,可准确指称。能指与所指开始分离,以透明的方式联结,任意性。能指与所指完全分离,符号就是符号,能指即为所指。能指滑动,所指浮动,能指与所指的关系是不确定的。词与物的关系确切的统一(词—物);物是本体,词是工具表征(符号-观念-物)、开始分离完全分离;词是独立的,词是本体。模拟的统一词的存在特质物质性非物质性文学效应批判性思考(词与物是逐渐分离的,产生一个反思的间隔)无定性的、沉浸式的体验

先看口头媒介时代,词的能指与所指混为一体,符号性尚未被认识和揭示,词的能指往往能准确地表达所指,指称是确切的,口头媒介面对面的交流是及时而明晰的。相对应的是,词与物的关系是统一的,是确切的“词——物”的对应关系。这一时期,词是仅仅作为交流、表达的工具出现的,物是本体,语词是认识事物的一个工具,是事物的一个部分。在印刷媒介时代,词开始发生了微妙的变化,其能指与所指开始发生分离,能指与所指的联结是任意的,符号的性质开始为人们所思考,这与福柯所言的古典时期的知识型极为相似,“在古典主义时期,人们开始思考:符号是如何与所指相联系的?符号的来源可能是自然的,也可能是约定俗成的;可能属于它所指称的整体,也可能与整体相分离;可能是恒常的,也可能是不确定的。符号需要在认识内部寻找自己的位置,也就是说,符号在呈现为自己所指物的同时,还必须呈现为认识的对象。结果就是真正意义上的‘意义’出现了,‘符号—物’的两元关系变成了‘符号—观念—物’的三元关系。词与物的关系由模糊的相似关系变为一种‘表征’关系,即词用观念去表征事物”[11]。词与物之间有了观念的介入,两者开始走向了一种分离。到了后印刷媒介时代,媒介本身并没有发生变化,但在“语言学转向”的背景之下,词从工具走向了一种本体,符号就是符号,能指即为所指,形式即为内容,文本的意义在形式本身。词与物之间走向了一种完全的分离,词从工具走向了本体,词是独立自足的,词甚至变成了一种权力,即如福柯所言的“话语权力”:“一切知识都是通过描写而得到的,都是经过中介而被组织在话语中的,只有通过‘词’才与物联系起来。因此,我们与世界的关系只是一种话语关系,任何脱离话语的东西都是不存在的。”[12]而到了电子媒介时代,词的能指与所指均遭到了改写,比特书写的动态变化导致了能指是滑动的,所指也浮动不定,在两者之间难以建立确定的联系。词作为一种信息方式,变成了对世界的模拟,在这种情况下,词似乎表征了物,走向了统一,但物与虚拟却难以区分、真假难辨,关系是不确定的。因此,词与物的关系是一种模拟的统一,这本质上不同于口头媒介确切的统一。总体来看这四个阶段,我们可以发现在电子媒介时代之前,无论词、词与物的关系发生了怎样的变化,但词的存在特质却是一致的,即为物质性的,而电子媒介时代则变成了非物质性,这种存在特质直接影响了语词本身。另外,在电子媒介时代之前,能指与所指、词与物之间有一个从统一到开始分离、直至完全分离的演变过程,这种分离使得书写与表征之间产生了一个间隔,而这种间隔在文学效应上也正是批判性思考的产生源泉,因此,印刷媒介的文学作品往往是理性大于游戏的,读者的接受也多为冷静的、理性的立场。而电子媒介时代,词与物的分离则走向了一种模拟,它是一种虚假、但同时是真实存在的统一,这种统一往往致使主体真假难辨,加之能指与所指的不确定关系,从而在文学效应上易于产生一种无定性的、沉浸式的体验,超文本文学尤其如此,其意义的不确定性和多媒体的沉浸体验均是其最恰当的说明。

[1]毕强,等.超文本信息组织技术[M].北京:科学技术文献出版社,2004:34.

[2]刘连芳,等.WWW重要基础之一:超文本/超媒体技术[M].北京:国防工业出版社,1998:32-36.

[3]尼葛洛庞帝.数字化生存[M].海口:海南出版社,1997:24.

[4]刘丹鹤.赛伯空间与网际互动:从网络技术到人的生活世界[M].长沙:湖南人民出版社,2007.

[5]甫玉龙,陈定家.比特化:网络时代的文学巨变[J].江汉论坛,2009(7).

[6]欧阳友权.网络文学本体论[M].北京:中国文联出版社,2004:59.

[7]Richard A.Lanham.The Electronic Word:Literary Study and the Digital Revolution[J].New Literary History,1989(2).

[8]马克·波斯特.信息方式:后结构主义与社会语境[M].北京:商务印书馆,2001.

[9]陈玲芬.论巴赫金的未完成理论及其意义[J].浙江师范大学学报,2006(6).

[10]巴赫金.文本、对话与人文[M].石家庄:河北教育出版社,1998:372.

[11]于鑫.后现代主义背景下的语言符号研究:读福柯的《词与物》有感[J].解放军外国语学院学报,2004(2).

[12]涂纪亮.现代欧洲大陆语言哲学[M].北京:中国社会科学出版社,1994:272.

[责任编辑海林]

I01

A

1000-2359(2012)05-0161-04

韩模永(1981-),男,安徽六安人,文学博士,东北财经大学新闻传播学院讲师,主要从事文艺基本理论和超文本文学研究。

2012年教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC751020)

2012-03-01