论《三国演义》笈邮斋本

石冬梅

(许昌学院 魏晋文化研究中心,河南 许昌 461000)

论《三国演义》笈邮斋本

石冬梅

(许昌学院 魏晋文化研究中心,河南 许昌 461000)

《三国演义》笈邮斋本即乔山堂本(刘龙田本)的重印本对繁本进行了大量删节,刊刻也比较粗糙,文字存在很多错误,是建阳简本系统中一个比较差的本子。不过,它与其他建阳系统本子一样,有些地方能纠正嘉靖本的错误;个别地方还有嘉靖本以及其他建阳本皆误,唯独笈邮斋本正确的情况。笈邮斋本与同属建阳简本的黄正甫本相比,黄正甫本对原文的修改较大,笈邮斋本保留原著的文字更多一点。

《三国演义》;笈邮斋本;嘉靖本;黄正甫本

《三国演义》笈邮斋本20卷,全称《新锓全像大字通俗演义三国志传》,实际即乔山堂本(刘龙田本)的重印本,属于建阳简本系统。关于乔山堂本,魏安先生认为它是一个拼凑本,其目录、卷一至卷八基本与有花关索故事的建阳本相同,卷九至卷二十则与其他建阳简本相同[1]125;中川谕先生也认为刘龙田本是“剪贴”而成的①参看中川谕《刘龙田本<三国志传>和繁本系统版本》,载《澳门文献整理研究暨数字化论集》62页,澳门近代文学学会,2009年版。。两位先生主要是对此本的结构进行研究,而对其内容错误和修改繁本之处则较少论及,本文即主要探讨这些问题。

一、笈邮斋本对则目的修改

笈邮斋本的则目与其它简本《三国志传》系统的则目基本一致,但也作了个别修改。它甚至还保留着一些修改的痕迹,如《庞德抬榇战关公》一则,嘉靖本、李卓吾评本、叶逢春本、黄正甫本以及藜光堂本等都相同,毛本后来改为《庞令明抬榇决死战》;唯笈邮斋本卷十三作《庞德抬舁榇战关公》,可见它开始是想改“抬”为“舁”,但刻工最后把两个字都刻上了,以致变得文句不通。

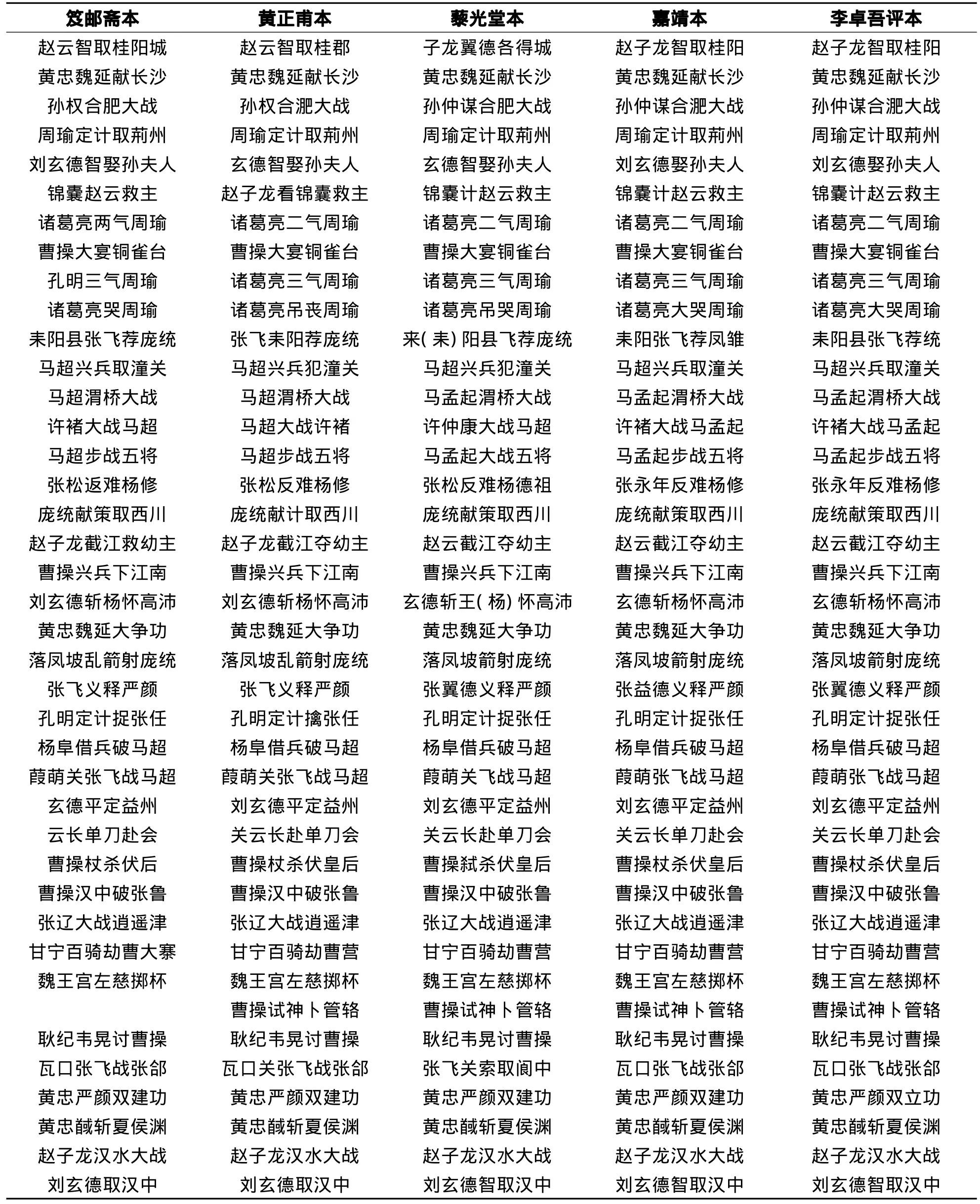

兹取笈邮斋本、黄正甫本、藜光堂本、嘉靖本和李卓吾评本共五种版本的连续四十则之则目进行比较,笈邮斋本、黄正甫本和藜光堂本为有关索故事的建阳简本之代表,嘉靖本和李卓吾评本为繁本之代表(见表1)。

通过比较可以看出,除了笈邮斋本漏刻的《曹操试神卜管辂》1则则目外,5种版本完全相同的则目有13则。剩余不相同的26则则目中,嘉靖本和李卓吾评本几乎完全一致,藜光堂本与这两个版本在文字上略有差别,但三个版本都是整齐的七字句;笈邮斋本和黄正甫本则目字数较为参差,与其它三个版本差别较大。笈邮斋本则目与他本(包括黄正甫本)最大的区别是多将七字句改为六字句,如“诸葛亮三气周瑜”改为“孔明三气周瑜”,“刘玄德平定益州”改为“玄德平定益州”,“关云长赴单刀会”改为“云长单刀赴会”,“曹操杖杀伏皇后”改为“曹操杖杀伏后”等等;有的改动甚至使句子不通,如“锦嚢计赵云救主”改为“锦嚢赵云救主”,就非常别扭。

表1 五种版本比较

应当指出,表中藜光堂本的则目是按其目录排列的,其目录中的则目与嘉靖本和李卓吾评本一样都是七字句,但是正文中的则目却与目录不一致,而与笈邮斋本、黄正甫本等基本相似,则目文字参差不齐,如目录中《白门楼操斩吕布》,正文中却作“白门楼曹操斩吕布”;目录中《诸葛亮智取三郡》,正文中作“孔明智取三郡”。此目录显然是仿刻自嘉靖本等繁本系统,而正文依然是建阳简本,挂羊头卖狗肉正是建阳书坊所擅长的。

还应提及的是,笈邮斋本与其它建阳简本一样,在两则交替之处的文字处理上,常与繁本不同,往往繁本每则开头的段落,被简本移至上一则结尾部分。简本这样做的目的并不是完善分段、吸引读者或听众,事实上它们的改动也根本毫无足取,其目的只是为了标新立异以利推销自己所刻书籍。

二、笈邮斋本大量删改繁本

魏安先生曾提出用串句脱文作为确定各版本之间关系的根据[1],但实际上,所谓“脱文”主要存在于建阳简本系统,是这些版本故意删去了繁本文字,而不是无意抄错或刊错的脱文。笈邮斋本的文字与其他简本一样,对所据繁本做了大量压缩。

1.压缩渲染场面的文字

嘉靖本渲染场面的文字不少,叶逢春本已稍有简省,但大致都保留了。而笈邮斋本、黄正甫本等建阳简本基本将这些文字删除殆尽。比如嘉靖本、叶逢春本《黄忠馘斩夏侯渊》写曹操兵分三路前来救援汉中时,铺叙曹操仪仗之威严:“三军陆续起行。操骑白马金鞍,玉辔锦衣,武士手执大红罗绡金伞盖,左右金瓜银钺,镫棒戈矛,摆天子之銮驾,打日月龙凤旌旗;护驾龙虎官军二万五千,分为五队,每队五千,按青、黄、赤、白、黑五色,旗旙甲马,并依本色,光辉灿烂,极其雄壮。”这段描写笈邮斋本、黄正甫本都没有。

再如《赵子龙汉水大战》写赵云救黄忠时之勇猛,嘉靖本作:“子龙挺枪骤马,直杀将来。迎头一将拦路,乃文聘手下将慕容烈,拍马舞刀,来迎子龙。子龙手起一枪,刺于马下。曹兵败走。子龙直杀入重围,又一枝兵截住,为首乃牙将焦炳,使三尖刀一口。子龙喝问曰:‘蜀兵何在?’炳曰:‘已杀尽矣!’子龙大怒,骤马一枪,刺焦炳于马下。杀散余兵,直至北山之下,见张郃、徐晃两人围住黄忠,军士被困多时。子龙大喊一声,挺枪骤马,杀入重围,左冲右突,如入无人之境。那枪浑身上下,若舞梨花;遍体纷纷,如飘瑞雪。张郃、徐晃心惊胆战,不敢迎战。子龙救出黄忠,且战且走,所到之处,无人敢阻。”李卓吾评本、毛本等略同。叶逢春本无“子龙大喊一声”至“不敢迎战”几句。而笈邮斋本将渲染场面的语句全部删去,作:“云引三千马军杀来,正遇文聘部将慕容烈、焦炳拦路,皆被赵云搠死,直到北山下,杀开张郃、徐晃,救忠出来,曰:‘将军先行,云当断后。’黄忠兵士疲困先回。子龙在后,且战且退。”黄正甫本略同。这样干巴巴的文字使人难以想象赵子龙是如何“汉水大战”的。

我们看元代刊行的《三国志平话》,语言白话性很强,使用了很多讲史套语。非常熟悉戏曲和说话艺术的罗贯中,其《三国演义》原稿白话性比现存所有版本都强,正如嘉靖本修髯子引所云“好事者以俗近语隐括成编,欲天下之人入耳而通其事,因事而悟其义,因义而兴乎感”。关于《三国演义》原稿白话俗语较多的问题,在现存版本中亦有蛛丝马迹可寻,笔者已另有专文讨论,此不赘。

有论者主要根据关索或花关索故事的有无,以为嘉靖本面对的是士大夫读者,建阳本的读者则是市民大众[2]69。这在某些方面来说是有道理的,但并不是因为关索故事的有无,而是因为嘉靖本常大段引用史书中的论赞、诏令、对策乃至劝进表之类,都不适应市民口味。但是抛开这些引用,如果从语言的通俗性以及场面渲染、细节描写等各个角度综合考察,嘉靖本实际上更适合于市民大众阅读,即如上述关于曹操仪仗和赵云大战汉水的描写,就与民间说唱文学无二,反倒是笈邮斋本等建阳简本显得语言生涩。关于此点,下文还将论及。

2.删减诗赞

笈邮斋本还将很多诗赞删去,在这方面甚至比黄正甫本严重。如黄正甫本卷十二《魏王宫左慈掷杯》卷末,有一首诗:“又诗曰:人言左道非真术,只恐于中未得传。若是真传心地正,何愁物外不成仙。”叶逢春本《曹操试神卜管辂》一则的开头亦有此诗,嘉靖本在此诗后还有赞一首。笈邮斋本承袭叶逢春本系统,没有赞,而且连叶逢春本、黄正甫本都有的诗也删去。

3.删减语句

笈邮斋本删减繁本句子和词语的情况随处可见。举例言之,《黄忠馘斩夏侯渊》:“被忠赶到麾盖之下,大喝一声,渊未及迎,被忠斩为两段,兵马大溃。”试比较嘉靖本:“被黄忠赶到麾盖之下,大喝一声,有如雷吼。渊未及相迎,宝刀初落,连头带背,砍为两段。”叶逢春本:“被黄忠直赶到麾盖之下,大喝一声如雷吼,未及相迎,宝刀已落,连头带项,斩为两段。”黄正甫本:“被黄忠直赶到麾盖之下,黄忠大喝一声,如雷震耳,渊未及相迎,早被黄忠连头带项斩为两段,曹兵大溃逃散,蜀兵大胜。”毛本:“被黄忠赶到麾盖之下,大喝一声,犹如雷吼。渊未及相迎,黄忠宝刀已落,连头带肩,砍为两段。”

笈邮斋本的删节有时很严重,甚至把近两千字的段落删掉,比如其卷十二《魏王宫左慈掷杯》,将太史令许芝介绍管辂占卜神验的一大段话全部删除,只保留了头尾的几句话,简化成:“芝曰:管辂,字公明,平原人也。好酒疏狂,容貌甚恶。自幼九岁,喜观天文,夜不肯寐,父母不能禁止。自言‘家鸡野鹤,尚自知时,何况为人在世乎?’及长,深明《周易》,问卜通神。今此人见在平原,主上欲知休咎,何不召而问之?”此处简化,虽然文字仍然可通,但是无法说明管辂的知机通神,使得这个故事索然无味。

值得注意的是,有些论者以回目文字不齐、正文文字简略等为据,认为建阳本的祖本比嘉靖本早,更接近罗贯中原著[3]62-64。这种观点是不成立的,就此处来说,试问难道罗贯中原稿的文字正好是嘉靖本等繁本系统的头尾?不可能有如此巧合的事,显然是笈邮斋本截取繁本的头尾而来。

再从嘉靖本较多保留了讲史艺人套语来看,建阳简本也不会更接近原著,这些套语如前面已经提到的描写仪仗时的“左右金瓜银钺”、描写枪法时的“那枪浑身上下,若舞梨花;遍体纷纷,如飘瑞雪”之类。再如《孔明秋夜祭泸水》一则中,写诸葛亮祭完泸水,风平浪静,嘉靖本接着写道“因此蜀兵尽渡了泸水,果然‘鞭敲金镫,人唱凯歌’”,这“鞭敲金镫,人唱凯歌”正是宋元讲史艺人常用的套语,《七国春秋平话》卷上、《秦并六国平话》卷上和卷中共三处都有“诗曰:鞭敲金镫响,人唱凯歌回”之语。叶逢春本与嘉靖本略同,但后面多插了一首静轩诗;而笈邮斋本和黄正甫本删去“鞭敲金镫,人唱凯歌”等语,仅保留了静轩诗,显然是据繁本修改而成。应当说,建阳简本所据繁本的祖本与嘉靖本的祖本是两个分别抄自罗贯中原著而又都经过明初人或多或少修改过的并行的本子,建阳简本并非比嘉靖本更接近原著。

4.笈邮斋本的删节有时改变了原意

如《黄忠馘斩夏侯渊》写诸葛亮用激将法让黄忠去取定军山,然后又派赵云等前去接应,嘉靖本作“孔明告玄德曰:‘此老将不着言语激他,虽去不能成全功。他今既已去了,须拨人马前去接应。’玄德曰:‘然。’孔明唤赵云曰:‘你可将一枝人马,从小路出奇兵接应黄忠,若忠胜,你不必出;倘忠有失,你即去救应。’”黄正甫本除文字小异、并将后面的对话改为直述外,基本同于嘉靖本,黄本作“孔明告玄德曰:‘此人不用言语激之,决不能成功也。今彼即去,须要拨人马接应,恐有疏失。’玄德然之。孔明令赵云引一千军于小路出奇兵接应黄忠,若忠胜则不必出;倘忠有失,即出救应。”这里都是说诸葛亮排兵布阵、刘备同意诸葛亮的部署,与前后文突出诸葛亮神机妙算的描写一致。可是笈邮斋本却作“孔明告玄德曰:‘此人不把言语激之,决不能成功。今既已去,主公可拨人马接应。’玄德即唤赵云引军于小路出奇兵接应,忠若胜,不必出;倘有疏失,即出救应。”笈邮斋本这样一删改,变成了刘备运筹帷幄,与整体的人物性格不一致,实属败笔。

还是《黄忠馘斩夏侯渊》一则,写到曹操解曹娥碑一事时,嘉靖本有这样几句话:“操问琰曰:‘汝解此意否?’琰曰:‘虽先人所遗之迹,妾不知其意。’操回顾众谋士曰:‘汝等解否?’众皆低首。于内一人挺身而出,答曰:‘某已解其意。’操视之,乃主簿杨修也,见管行军钱粮,兼理赞军机事。”先写曹操、蔡琰以及众谋士之不解,来烘托杨修才思之机敏。这几句话叶逢春本略同,黄正甫本作:“操问琰曰:‘汝解此意否?’琰曰:‘虽先人所题,妾原未曾请问,妾不知其意。’操回顾众谋土曰:‘汝等能解此意否?’众皆低首无语。惟主簿杨修挺身答曰:‘某解其意。’”与嘉靖本、叶逢春本文字互有出入,唯删去了最后介绍杨修的两句话。而笈邮斋本作:“操问琰曰:‘汝解此意否?’琰曰:‘不知其意。’操回顾众谋土曰:‘汝等能解否?’众皆低首。主簿杨修曰:‘某解其意。’”嘉靖本、叶逢春本等写蔡琰的回答谦恭有礼,经过笈邮斋本的删节,仅剩下“不知其意”四个字,显得唐突生硬。叙写杨修的回答时,嘉靖本不直接点出杨修的名字,而是先写“于内一人挺身而出”,显杨修褊躁之态,又使读者期待知道此人究竟是谁;接着写此人的回答“某已解其意”,一个“已”字写杨修在曹操面前也略有谦逊之意,表示自己经过一番思考已解其意。这些精彩的描写,黄正甫本删改为直述杨修之名,并去掉“已”字(叶逢春本亦无),但还保留了“挺身”二字,而笈邮斋本的删改已使原文失去所有神韵。

当然,各种建阳简本对繁本的删节是不一样的,上面谈到笈邮斋本删的多而黄正甫本删的少的情况,同时,也有黄正甫本大砍大杀而笈邮斋本保留文字较多的地方,比如《曹操杀主簿杨修》一则,写杨修才智时,黄本仅保留了大门“阔”一个故事,而“一合酥”、曹操杀近侍、曹丕曹植等故事尽皆删去,在笈邮斋本中都予以保留。又《诸葛亮二气周瑜》(“二”笈邮斋本作“两”),写周瑜派徐盛、丁奉在江边拦截刘备,笈邮斋本作:“周瑜恐玄德走脱,先发兵在江边关防了船:‘无兵符,不许擅开。’截断长江水路。后又差徐盛、丁奉当要处下寨,料玄德若从旱路走,必由此过。正好等着。”这比嘉靖本已经缩减了很多文字,嘉靖本作:“原来周瑜恐玄德走脱,先发人教吴侯江边关防:‘如无兵符,不许擅开船只。’先断了这条长江水路。又差徐盛、丁奉引三千军马,于冲要之处等候扎营在此,时常令人登高遥望,料得玄德若投旱路,必经此道而过。当日徐盛、丁奉将军马摆成阵势,忽然了高军报说:‘前面尘起,必是玄德。’二将马上抚掌大笑曰:‘周都督神机妙算,果然应口!’各掉兵器,立于阵前。”而黄正甫本则将这些文字全部删去[4]。

黄正甫本修改原文的特点之一是将白话改成文言,如嘉靖本《定三分亮出茅庐》:“既是哥哥去呵,兄弟如何落后?”绿荫堂李卓吾评本同。叶逢春本作:“既然哥哥去,兄弟如何落后?”联辉堂本作“既然哥哥要去,兄弟合当随后”,笈邮斋本作“既然歌歌(哥哥)要去,兄弟合当后随”。而黄正甫本把这句话改成“既兄亲往,我敢不随”,黄本的修改者可能是一个老儒,将原来描写张飞的生动语言改成文言,不管其目的是为压缩文字还是自夸文才,都是失败的修改,实属化神奇为腐朽。

三、笈邮斋本存在较多错误

除了删改文字外,笈邮斋本漏刻、误刻之处也多不胜数。笈邮斋本与黄正甫本同为简本,两者有一些共同的错误,但是比较而言,笈邮斋本错误更多,这些错误有的是漏刻,有的是删改过多导致语句不通。

1.漏刻则目

诸本卷十二《魏王宫左慈掷杯》后为《曹操试神卜管辂》一则,而笈邮斋本漏刻了《曹操试神卜管辂》的则目,使两则的内容混在一起。

2.文字错误

笈邮斋本中的文字错误比比皆是,如《甘宁百骑劫曹大寨》一则中,最后有写曹操称王的一段:“(曹操)即班师回许都,时建安二十三年。侍中王建诵操之德于都堂……尚书顾琰力言不可。众官曰:‘汝独不见荀攸乎?’琰怒曰:‘时乎有荀攸。’……有诗赞曰:清和顾琰,天性刚坚。虬须虎目,铁石心肠。奸邪辟易,志节显昂。忠于汉室,千古名彰!夏四月,群下奏献帝曰……”

这样一小段中,有多处错误。“建安二十三年”当作“建安二十一年”,嘉靖本、叶逢春本、毛本包括黄正甫本等皆作“建安二十一年”,本于《三国志》卷一《武帝纪》。“王建诵”当作“王粲颂”,嘉靖本、黄正甫本等皆作“王粲颂”,毛本删去王粲颂诗。“顾琰”当作“崔琰”,嘉靖本、毛本等皆作“崔琰”,叶逢春本、黄正甫本亦误作“顾琰”。“荀攸”当作“荀彧”,嘉靖本、叶逢春本、毛本包括黄正甫本等皆作“荀文若”,即荀彧之字,荀彧前曾反对曹操称魏公而被曹操毒死,故此处引之,笈邮斋本改成荀攸,使这句话变得没有意义。“时乎有荀攸”一句,删减过甚,莫名其妙,按《三国志》卷十二《崔琰传》载崔琰云:“时乎,时乎!会当有变时。”嘉靖本、毛本即据此作“时乎,时乎!会当有变,任自为之”,叶逢春本作“时乎!有常有变”,黄正甫本则作“时乎!有常有变,有兴有败”。“清和顾琰”,叶逢春本同,当作“清河崔琰”,《三国志》卷十二《崔琰传》载崔琰为清河东武城人,嘉靖本、毛本等皆作“清河崔琰”,黄正甫本则误作“清河顾琰”。“刚坚”,黄正甫本同,当据嘉靖本、叶逢春本、毛本作“坚刚”,笈邮斋本、黄正甫本误以“琰”、“坚”押韵,实际全诗是偶句“刚”、“肠”等押韵。“夏四月”,叶逢春本、黄正甫本同,考《三国志》卷一《武帝纪》,当作“夏五月”,嘉靖本、毛本等即作“夏五月”。

再如笈邮斋本《黄忠馘斩夏侯渊》:“魏王手教示夏侯渊茂才……欲观卿之妙,勿辱二字可也。张郃同知之。”此处“茂才”显系“妙才”之误,夏侯渊字妙才,嘉靖本、叶逢春本、黄正甫本、毛本等皆作“妙才”。“观卿之妙”,“妙”后夺“才”字,否则后面“勿辱二字可也”一句便没有着落,其它诸本皆作“观卿之妙才”。

通过前面的比较可以看出,笈邮斋本和黄正甫本的祖本当为一个,属于叶逢春本系统,唯关索故事为叶逢春本所无,是笈邮斋本和黄正甫本后来插增。这个祖本与嘉靖本的底本是根据罗贯中原稿分别经不同的人修改过的两个传抄本,这两个传抄本的文字大同小异。

四、笈邮斋本个别文字有可取之处

当然,笈邮斋本也不是一无是处,个别地方它还是能纠正嘉靖本等繁本之误的。试举例如下。

其一,嘉靖本卷十四《张辽大战逍遥津》:“蒙献策曰:‘见今曹操令庐江太守朱光,屯兵于皖城,大开稻田,纳谷于合淝以充军资。今可先取皖城,然后兵出合淝。’……却说军马渡江取和州,径到皖城。皖城太守朱光,使人往合淝求救;自守城池,坚壁不出。”李卓吾评本、毛本等略同。

这里的和州自然是错误的,和州北齐天保六年(公元555年)始置,元明亦皆置,汉末三国时当然无此州。

另外,“皖城太守”尤误,按《三国演义》的叙述惯例,州或郡长官皆称太守(当然汉末三国无“州太守”之称),所谓皖城太守当是以皖城为郡了,而实际上皖城仅在唐武德五年(公元622年)至七年(公元624年)设过县,从未设过郡。嘉靖本前文已经说到朱光为庐江太守,这里的皖城太守显然是因前面有“径到皖城”一句、而又与前文“庐江太守”失于照应之故。此处叶逢春本作“却说军马渡江和州,追(迳)到皖城,太守先使人来合肥求救”,笈邮斋本作“军马渡江到皖城下寨,太守朱光差人往合肥求救”,黄正甫本作“人马渡江到皖城,太守朱光使人来合淝求救”。可见建阳系统的本子并无此误,嘉靖本系统之误在于多刻了“皖城”两字。

其二,嘉靖本卷十四《张辽大战逍遥津》:“操留夏侯渊守汉中定军山隘口,留张郃守蒙头岩、当渠山隘口,连夜拔寨起兵,号四十万,杀奔濡须坞来。”其中“留张郃守蒙头岩、当渠山隘口”一句,李卓吾评本同,毛本作“留张郃守蒙头岩等隘口”。

按“当渠山”误,考《三国志》卷三十六《张飞传》:“曹公破张鲁,留夏侯渊、张郃守汉川。郃别督诸军下巴西,欲徙其民于汉中,进军宕渠蒙头、荡石,与飞相拒五十余日。”“蒙头、荡石”在当时的宕渠县附近,今属四川渠县。故“当渠山”当作“宕渠山”,沈伯俊先生认为宕渠是县名,不是山名,故将此句校改为“留张郃守宕渠蒙头岩隘口”,实际小说虚构出宕渠山,让张郃守两寨,亦无不妥,可不必改[5]。笈邮斋本作“留张郃守蒙头、宕渠山隘口”是正确的,黄正甫本作“留张郃守蒙头、岩渠山隘口”,亦误“宕”为“岩”;叶逢春本作“留张郃守蒙张、两渠山隘口”,尤误。

“宕”和“岩”两字之误到了《瓦口张飞战张郃》中,情况反了过来,嘉靖本作:“张郃所屯兵三万,分为三寨,各傍山险:一名宕渠寨,一名蒙头寨,一名荡石寨。”毛本、黄正甫本同,而笈邮斋本“宕渠”误作“岩渠”,叶逢春本作“冠渠”,尤误。

其三,嘉靖本卷十五《黄忠馘斩夏侯渊》:“长史刘晔谏曰:‘渊性太刚,恐中奸计。’操草手诏与他,依命行之。使命持节到渊营,渊接入。使臣出诏,渊拆视之。诏曰:诏示夏侯渊知之……”

这里称曹操给夏侯渊的命令为“诏”,李卓吾评本同,称“诏”显然不妥,曹操当时虽爵为魏王、官为丞相,但毕竟仍为人臣,其命令不可能称“诏”。叶逢春本、笈邮斋本、黄正甫本、藜光堂本等建阳本系统的本子“诏”皆作“教”,毛本则改为“书”,都比嘉靖本合理。

其四,嘉靖本《汉中王成都称帝》:“早有人到了成都,说曹丕废了汉帝,自立为大魏皇帝,于洛阳盖造宫殿,调练人马。汉中王闻知大惊,水食少进,每日痛哭,令百官挂孝,遥望许昌哭而祭之,谥曰‘孝愍皇帝’。”这里只说曹丕“废”了汉献帝,与后面刘备“百官挂孝,遥望许昌哭而祭之,谥曰‘孝愍皇帝’”矛盾,如果汉献帝只是被废,刘备就没有理由谥其为孝愍皇帝。按《三国志》卷三十二《先主传》,“(建安)二十五年,魏文帝称尊号,改年曰黄初。或传闻汉帝见害,先主乃发丧制服,追谥曰孝愍皇帝。”是当时传言汉献帝被害,所以才有刘备追谥之举。

“曹丕废了汉帝”,叶逢春本、笈邮斋本、黄正甫本皆作“曹丕杀了献帝”,绿荫堂李卓吾评本作“曹丕弑了汉帝”,都是合理的;毛本则改为“传言汉帝已遇害”,更加符合史书的记载,显系毛氏父子参考史书的结果。

综前所述,建阳系统较早的叶逢春本与嘉靖本系统的文字比起来,嘉靖本更接近原著的本来面貌。叶逢春本和嘉靖本的祖本当为两个根据罗贯中原稿,分别经过不同的人修改过的抄本。这种修改主要表现在两方面,一是增加内容,嘉靖本增加了不少表章、论赞等,叶逢春本增加了静轩诗等;二是文字的修改,主要是理顺句子,删改元代的习语,这不可避免地在一定程度上改变了罗贯中原著的文字面貌,相对来说,嘉靖本的文字修改较少。

建阳叶逢春本后来又演变出有花关索故事的建阳繁本和有关索故事的建阳简本,这些本子又在文字上进行了不同程度的修改。同属建阳简本的笈邮斋本与黄正甫本相比,黄正甫本对原文的修改更多,黄本的修改重要的一点是将原文的白话改成文言,也就是说,笈邮斋本比黄正甫本保留原著的文字更多一点。

总起来看,笈邮斋本属于建阳简本系统中一个比较差的本子,它对繁本进行了大量删节,有时删节过于严重,以致使得语句不通。同时,它的刊刻比较粗糙,这不只体现在绣像简率、字体拙陋上面,而且体现在其文字存在很多错误上面,甚至几句话中就有数处错误。不过,它与其他建阳系统本子一样,有些地方能纠正嘉靖本的错误;个别地方还有嘉靖本以及其他建阳本皆误,唯独笈邮斋本正确的情况。

[1] 魏 安.三国演义版本考[M].上海:上海古籍出版社,1996:125.

[2] 上田望.三国志演义版本试论[M]//周兆新.三国演义丛考.北京:北京大学出版社,1995:69.

[3] 沈伯俊.三国演义版本研究的新进展[M]//宋子俊.中国古代小说戏剧研究丛刊:第二辑.兰川:甘肃教育出版社,2004:62-64.

[4] 中川谕.黄正甫刊三国志传三考[J].现代语文:文学研究,2010(7):9-16.

[5] 罗贯中.三国志通俗演义:下册[M].沈伯俊,校注.上海:文汇出版社,2008:523.

(责任编辑:陈道斌)

On Jiyouzhai Version of Romance of the Three Kingdoms

SHI Dong-mei

(Culture Research Center of the Wi and Jin Dynasty,Xuchang University,Xuchang 461000,China)

Romance of the Three Kingdoms Jiyouzhai version had deleted the detailed version massively,the writing existence was wrong.It was a bad book in Jianyang system version.However,it is the same with other Jianyang system version,it can correct Jiajing version’s mistakes in some places;In the individual place,it is correct uniquely.

Romance of the Three Kingdoms;Jiyouzhai version;Jiajing version;Huang Zhengfu version

I207.413

A

1009-2854(2012)04-0005-07

2011-11-24

石冬梅(1966—),男,河北枣强人,许昌学院魏晋文化研究中心教授,博士,主要研究方向:魏晋文史,古典小说。