黑龙江省战略性新兴产业崛起与职业教育发展研究

黑龙江 赵磊

20世纪末21世纪初,受到经济危机和能源危机的影响,一些发达国家在通过促进消费需求来拉动经济增长的同时也不断地将那些劳动密集型和资源密集型的生产环节转移到发展中国家。资金与技术的不断涌入给发展中国家的生产和经济发展带来了巨大的压力和挑战,而中国因具丰富的资源与劳动力,恰恰处于风口浪尖的位置上。

在这样的世界经济大环境之下,为了实现中国经济快速稳定可持续的发展,中国提出了加快经济发展转变,促进产业结构升级,缓解资源环境瓶颈制约,增强国际竞争优势的发展战略。[1]并且国务院于2010年10月颁布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(以下简称《决定》),《决定》中提出:“到2015年,战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局,对产业结构升级的推动作用显著增强,增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,吸纳、带动就业能力显著提高。”[2]

自《决定》颁布之后,不仅中央和地方政府相继制定了符合实际情况的战略性新兴产业发展实施方案,学术界和教育界也将目光聚焦于战略性新兴产业这一关键词。战略性新兴产业的发展必须依赖于丰富的高水平人力资源,作为培养第一线工作人员的高职教育必须能够为战略性新兴产业的发展提供适应经济发展方式转变和产业结构调整要求的高素质、精技能、尖端的“高精尖”复合型人才。本文立足于战略性新兴产业在黑龙江省的发展现状与发展趋势,结合黑龙江省目前高职教育现状,对省内高职教育的未来发展方向进行了试探性的研究与分析。

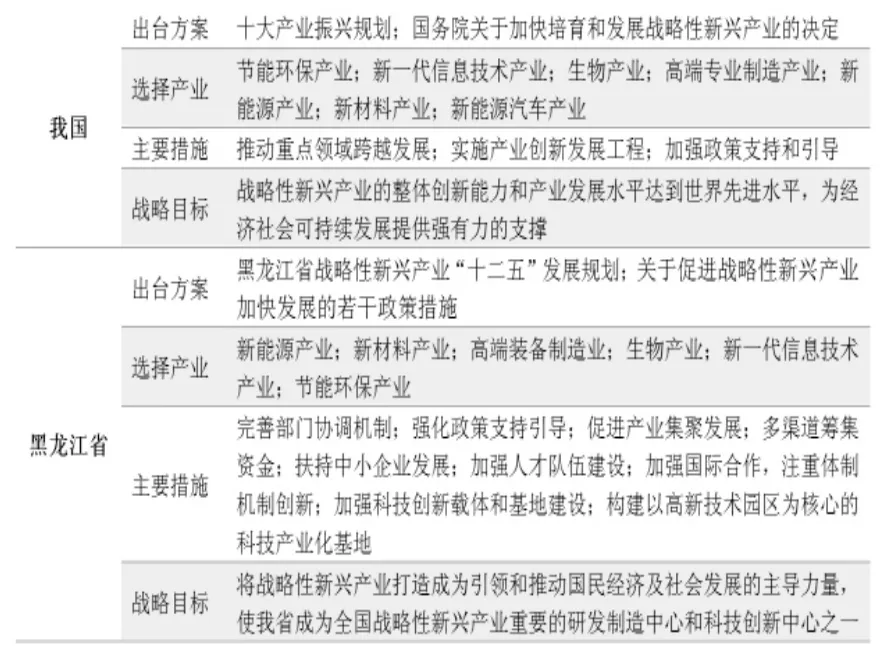

一、我国及黑龙江省战略性新兴产业的对比

表一 我国与黑龙江省战略性新兴产业核心内容列表

根据上表不难看出,我省的《黑龙江省战略性新兴产业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》)是以《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的总体要求为基础,并且结合我省的实际情况制定出来的,对于我省战略性新兴产业有着非常重要的指导意义。《规划》中提出:“我省省级规模以上装备制造业2010年生产企业达318户,主营业务收入约占全省工业企业的4%,形成了一重集团、哈电气集团、中航哈飞集团、长安哈飞汽车集团、齐重数控机床集团、齐二机床集团、齐轨道交通公司等一大批国内知名企业集团。重型数控机床行业主导产品大多数处于国际先进水平,个别品种居世界领先水平,主导产品产量居世界第一。高端装备制造业产品是装备制造业产品中的“高、精、尖”部分,目前我省高端制造产品占装备制造产品的1/3左右,通过工业结构优化升级,一般产品中约有25%应当上升为高端装备制造产品。“十二五”期间高端装备制造业有较大的发展空间。”[3]

二、黑龙江省战略性新兴产业崛起与职业教育发展研究

从目前形势来看,制约战略性新兴产业发展的因素已非资金和土地,而是人力资源。人力资源的发展依赖于劳动者对与新技术、新知识的掌握,同时也依赖于职业教育的完善。高职教育是面向地方经济、面向新兴产业,是新兴产业一线工作人员的输出源头。因此,黑龙江省新兴产业的崛起与我省职业教育的发展密不可分。

作为我国老牌的工业生产基地,黑龙江省可以依托丰富的机械设备制造和医药制造经验大力发展高端装备制造业。而该产业的发展需要大量的机械制造类专业和医药类专业人才。但从我省目前高职院校专业开办情况来看:我省目前高职院校开设的专业中,电子信息大类、财经大类、机械设计制造大类、土建大类有超过30所院校开设。可以看出,我省在机械设备制造方面的人才储备较为充足;医药卫生大类的专业只有6所院校开设,截至2011年,在校生人数不足1万。可以说,我省目前战略性新兴产业人才储备不足,人才供给存在缺口。

从这一观点出发,本文对我省的高职院校未来的发展提出如下建议:

(一)以我省经济发展需求为立足点,调整专业设置

从我省目前高职院校的专业设置来看,虽然在近几年开设了一些适应经济发展现状的专业,如应用俄语、商务英语、商务日语等,但这些专业与其他专业重合度较高、专业的独立性不强,很多专业如昙花一现。因此,作为高职院校必须紧跟区域经济发展趋势,适时地开设新专业、淘汰旧专业。同时,在专业设置上,在符合我省战略性新兴产业发展要求上要适度超前,充分注意新技术、新工艺、新能源的发展。这就要求我省的高职院校能够科学的预计数年后可能被淘汰的专业,以及可能会出现的专业。

(二)产学结合,建立战略性新兴产业培训基地

第一,我省的高职院校目前虽然都建立了实训基地,但是这些实训基地还只是承担辅助教学工作,各高职院校还是以理论教学为主,实训基地利用率过低。第二,高职院校的实训基地良莠不齐,各高校由于专业建设方向、资金投入等问题,都只在重点专业建立先进的实训基地。

出于以上两点原因,为了提高实训基地的利用率、实现优势互补,各高职院校可以建立实训基地联合组织,资源共享、优势互补,将各高校的强势资源充分利用,让实训基地成为对外交流的窗口和对外服务的基地。

(三)拓宽办学渠道,扩大办学规模

随着区域经济的不断发展、区域经济结构的不断调整、企业之间的人员流动,将会有大量的企业员工需要更换工作岗位、进一步自我提高、自我增值。这就向高职院校提出了在进行学历教育的同时开展非学历教育,职前教育与职后培训并重,将教育资源充分利用。发挥职业教育的社会作用,加强高职院校教师与企业之间的交流,提高高职院校教师的社会服务能力,使高职教育对经济发展的推动作用更加直接。

[1]李金华.中国战略性新兴产业发展的若干思辨[J].财经问题研究,2011,(5).

[2]国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定[Z].国发[2010]32号.

[3]黑龙江省战略性新兴产业“十二五”发展规划[Z].