从体验效用看幸福广东建设

朱富强

(中山大学岭南学院,广东广州510275)

幸福感是人们对现实生活的一种主观的心理体验,体现了人类需求得到的满足程度。根据这一定义,幸福程度就主要决定于两大因素:一是客观的生活条件;二是个人的需求和价值取向。不过长期以来,经济学往往过于关注前一个因素,试图通过物质财富的增长和经济效率的提高来增进人们的幸福感,并发展出了一套GDP体系来衡量一个社会的福利水平。但实际上,效率的提高和GDP的增长并不一定意味着人们福利和幸福感的增加。一个典型例子就是福格尔所论证的:美国南方使用黑奴的庄园经济是有效的,而且黑奴所得的实物报酬也高于自由民的收入,其寿命期望值几乎等同于法国和荷兰等发达国家,远高于美国和欧洲自由的城市工业工人。但是,黑奴还是把握一切机会逃跑,而且,在奴隶制废除之后,庄园主试图用高薪(超过黑奴所得的实物报酬百分之百)引诱自由了的黑人按奴隶庄园的方式去做同样的工作,但这种努力完全失败了。为什么会这样呢?除了人类追求个人的人身自由外,一个重要的原因就在于:个人的应得权利没有随着财富增长而同比例拓展,从而就无法提升真正的幸福感。基于幸福感的特征,诺贝尔经济学奖得主卡尼曼提出了更为适用的体验效用概念。体验效用强调,效用主要体现为真实的体验而非抽象的数字。同时,在体验效用理论基础上,卡尼曼建立了测算国民幸福指数的日重现法(DRM)。显然,体验效用理论对长期以来以经济增长为中心的社会经济政策提出了深刻的反思,本文就此作一解析。

一、GDP不足以衡量福祉和幸福

现代经济学往往以GDP来衡量社会经济发展水平,甚至把人均GDP视为衡量一国平均福利水平的主要标准。但实际上,GDP并不能全面衡量人的福利,单纯注重经济增长往往会带来诸多问题。GDP体系的缺陷首先表现为在统计上就存在严重缺陷,这包括:(1)GDP是个市场价值概念,尽管在一定程度上体现了市场化的程度,却无法精确反映经济增长状况;(2)GDP数值中包含了大量的制度内生性收入,尽管这种收入在特定制度安排中是必不可少的,本质上却是源于非必要性的服务;(3)GDP数值中包含了大量的生活成本,尽管这种生活成本在实际生活中是必不可少的支出,但人们往往希望它越少越好;(4)GDP数值中包含了大量的制度性浪费,尽管市场化的发展必然会导致这种制度性费用增加,但这种浪费根本上是非生产性的;(5)GDP没有负价值的概念,尽管它试图评估人类活动总量,却无法区分人类活动的好坏;(6)GDP仅对那些可量化的物质因素进行统计,尽管物质福利构成人们福利的基本方面,但现实生活中绝大多数福利是难以量化的;(7)GDP是基于个别价值的加总,尽管个别价值体现了产品或服务对个体的有用性,但对个体有用的东西并不就是对社会有用的。①朱富强:《GDP数字能够说明什么》,载《广东商学院学报》2007年第2期/《投资与证券》2007年第7期。

由于GDP数字的统计本身受很多因素影响,因而我们可以得出这样两点结论:一者,随着纳入考虑的因素不同,即使一国的社会财富并没有多少不同,在不同时期的GDP统计量也会有很大差异;二者,即使两个国家或地区的GDP存在很大差异,这也不能说明两者的财富量有很大不同,这在很大程度上不过是反映了被统计项在量上的差异。这也意味着,GDP的统计本身存在严重的主观性,以致麦克罗斯基等将GDP视为一种“劝说”方式。②D.McCloskey,A.Klamer.One Quarter of GDP is Persuasion.The American Economic Review,1995,85(2):191-195.哈兹利特则写道:“产出的总量从根本上说是主观的,而不是客观的、可以测量的。官方计算的GDP基本上是骗人的。举个例子,农民在小麦或玉米减产时通常会比增产时获得更多货币收入。如果我们可以生产出所有人需要的一切东西,那么,国民收入就只能为零。因为如果没有任何东西是稀缺的,那么,就不会有价格存在。”③[美]哈兹利特:《反资本主义精神为何会增长》,第109页,见《知识分子为什么反对市场》,秋风编译,吉林人民出版社2003年版。在很大程度上,政治人物往往倾向于通过许诺促进GDP的提高来赢得选票,但他们提高GDP数字的重要途径就是将很多非正常的支出成本合理化,而这都无法促进人们福利和幸福感的实质提高,从而就出现了官方统计数字与人们真实感受之间的巨大落差。为此,一些经济学家和环境学家甚至将经济增长看成是坏事而非好事,如那些以破坏环境为代价的GDP提高实际上就降低了人们的社会福利,达里(H.Daly)将这种现象称为“非经济增长”。④D.Coyle.The Soulful Science:What Economists Really Do and Why It Matters.Princeton,N.J.:Princeton University Press,2008:107.

而且,即使就可量化物质福利而言,GDP衡量的也不是总体财富或效用,而是一种虚拟货币量。事实上,在市场经济中,厂商生产的是金钱最大的商品,而不是效用最大的产品;而且,为了获得金钱的最大化,厂商还不惜通过各种方法来破坏财富,降低真实的效用。正是基于对金钱收益最大化的追求,一些垄断企业往往宁愿把牛奶倒入大海也不愿降价销售,房地产商宁愿让大量的豪华别墅闲置也不愿降价或改建成廉价房。同样,为了所谓的“价值”最大化,各级政府及其相关部门往往定期推出限量版的各种纪念金币并将铸版销毁,北京奥运会时福娃等特殊商品价格也可以高到一般家庭的小孩很难买得起的水平。西托夫斯基在《没有快乐的经济》一书中就指出,大多数的生活快乐并不是可以在市场上买到的,也是无法定价的,并且也不可以出卖;而且,某种令人感到快乐的东西(或行为)重复之后快乐就会递减,但为了寻求快乐,人们却继续沉缅于消费,甚至强化成为类似吸毒的恶性循环。尤其是,市场竞争往往会不断加剧社会的焦虑和紧张,极大地提高了内生交易成本,导致了人与人之间关系的紧张和淡薄,导致了社会性需求的枯竭,以致人们越来越感到不安和迷茫。这样,社会大众的幸福感反而下降了,从而在数字上的经济增长和内心里的幸福感觉之间就出现了明显的反差。

事实上,大量的实验都表明,影响人们快乐的因素远不止收入,即使出现了收入的真实增长,也并不一定会导致快乐的同等提高。如有调查资料就显示,所得只能解释快乐因素的2%左右;即使把所有的客观因素,包括所得、年龄、性别、种族、教育水平、健康、宗教、婚姻状况等所有社会人口学因素都加起来也只能解释快乐的20%左右。而且,若从这些因素再扣除婚姻因素的话,相关性就更低了,因为婚姻对快乐是有很大关系的。⑤黄有光:《黄有光看世界》,第101页,经济科学出版社2005年版。因此,尽管现代社会往往把人均GDP视为衡量国家平均福利程度的主要标准,但GDP本身忽视了很多因素,它并不是全面衡量社会福利的有效指标,统计上的GDP数字增长并不意味着人们福利水平有同步的提高。因此,我们不能将GDP数字与经济发展、社会福利乃至人类快乐本身一一对应起来,更不能以GDP统计量上的差异来表示两个国家或一国在不同时期的社会福利和幸福感之悬殊。例如,一份美国各州幸福度排名就发现:最富裕的纽约州是最不幸福的,而近邻的富裕州康涅狄格州和新泽西州则是倒数第二、第三(排名50、49),富裕且阳光充足的加州也只排名46;相反,幸福指数前10名的州分别是路易斯安那、夏威夷、弗罗里达、田纳西、亚利桑那、密西西比、蒙大拿、南卡、阿拉巴马和缅因州,这些州的生活质量往往不错——如阳光充足、空气干净、房价合理、交通不太拥堵等,尽管其中有一些州是全美国最贫穷的。①《美国最不幸福的人群:纽约客》,http:∥dailynews.sina.com/bg/news/int/ausdaily/20091226/1550995082.html。因此,我们需要重新审视经济增长的意义,重新审视GDP数字的价值。

二、体验效用的测度及其对幸福广东的启示

为了更好地测度幸福感,卡尼曼等人提出用“体验效用”一词取代传统经济学的效用一词。体验效用强调,效用主要体现为真实的体验而非抽象的数字。②D.Kahneman,P.P.Wakker& R.Sarin.Back to Bentham?Explorations of Experienced Utility,The Quarterly Journal of E-conomics,1997,112(2):375-405;D.Kahneman& R.H.Thaler.Anomalies:Utility Maximization and Experienced Utility,Journal of Economic Perspectives,2006,20(1):221 –234.同时,卡尼曼又提出了测度体验效用的日重现法。日重现法要求被调查者按照问卷所提问题不假思索地回答问题,从而真实地重现最近一段时间的感受。这种日重现法测度的体验效用与传统的客观指标分析往往相差很大。例如,根据华盛顿皮尤民众与新闻研究中心(Pew Research Center for the People and the Press)于2011年5-9日所做的民调,约有47%的受访美国民众表示中国经济实力独领风骚,而选择美国的比例则有31%;而在2008年2月的访调中,有41%的美国人认为美国经济实力最强,30%指名中国。但现实状况是,美国的GDP是中国的近3倍,人均GDP更是让中国相形见绌。那么,为什么会出现这种认知上的反差呢?一个重要的原因就在于美国国民的一些直接感受:过去30年来中国经济扩张幅度逾89倍,而美国至今还陷在经济危机之中。③《美民调:中国为世界经济最强权》,http:∥gb.chinatimes.com/gate/gb/news.chinatimes.com/world/50405364/132011 011400609.html.同样,北京国际城市发展研究院发表的“2006年中国城市生活质量排行榜”也反映出,部分城市的客观评估和主观评价差异巨大:近年来经济获得持续增长的沿海地区的人们的幸福感却不高,如2006年广东省的人均GDP达3 509美元,广州市人均GDP超过11 000美元,但广东省和广州市市民的主观评价却非常低。④“广州生活质量倒数第三?”,载《青岛晚报》,2006-09-25。

同时,基于体验效用概念以及相应的情景理论,卡尼曼等人还得出了一系列有意义的结论。(1)人们的效用和幸福感主要取决于财富的变化而非财富的水平,而且,人们对自身财富水平的减少比增加更为敏感,这就是“损失厌恶”理论。卡尼曼还用损失函数与盈利函数在原点的斜率之比来度量“损失厌恶”的程度,给出了经验的估计值2.0,即放弃某样东西损失的效用是获得它增加的效用的两倍。例如,一个人在经济景气时获得了加薪,他往往并不觉得是什么多大的庆事,而是认为这是自己劳动努力应得的回报;但当他在经济萧条时被减薪或裁减,他马上会感到遭到了不公平的对待,乃至有大难临头的感受,从而会做出强烈的抵制反应。(2)人们对其拥有的东西往往比他们未拥有的同样东西会赋予更高的价值,这就是禀赋效应。这个禀赋效应表现为:人们对同一商品的意愿支付价格(W)和意愿接受价格(WTA)之间往往存在巨大差异,而且,大量的实验也表明,WTA平均值经常比W平均值大好几倍。譬如,根据北美猎鸭者提供的数字:他们每人最多愿付247美元维护湿地,但最少要1 044美元才同意转让。⑤[英]雷斯曼:《保守资本主义》,第48页,吴敏译,社会科学文献出版社2003年版。(3)人们常常偏好现状甚于其他的备选方案,而一旦某个备选方案成为现状时,人们又会偏好它甚于其他备选方案,这就是更为宽泛的现状偏好。这表现为,人们往往不改变契约条款中的默认选择项,选民往往更认同现有领导者,等等。例如,如果雇主把加入401K储蓄计划(美国的一项退休储蓄计划)作为默认的状态,那么,几乎所有的雇员都会加入;但如果不把它作为默认的状态,那么,绝大多数雇员都不会加入。⑥C.Camerer.Prospect Theory in the Wild:Evidence from the Fried.in Daniel Kahneman& Amos Tvesky(Eds).Choice,Values and Frames.Cambridge:Cambridge University Press,2000:200-300.

显然,体验效用理论对幸福广东建设也提出了很多有意义的启示。(1)体验效用理论表明,政府应该更多地关注与人们切身感受有关的民生问题,如自2002年开始,房价完全不受控制地节节攀升就成为压在全国尤其广州等大城市工薪阶层心头的巨大负担,成为社会焦虑和不安定的重要因素。(2)“损失厌恶”要求,国民经济的增长应该避免大起大落,而应保持可持续性;也不要激发人们怀抱一夜暴富的奢望,而是引导人们生活持续改善;尤其不要盲目地激发人们的享乐主义思想和高水平的消费需求,中国自古就有“渐入佳境”的佳话。(3)禀赋效应要求,社会改革中要注重初始财富的合理配置,因为财富初始分配给谁将会导向不同的配置结果。例如,在当前房价水平下社会大众普遍不愿意买房,同时那些只有一套住房且又暂时闲置的人又往往不愿意以目前的价格出售房产;这也意味着,当住房配置在不同人手中并不必然导致交易的进行,初始产权配置在投机者手中时会导致闲置,而当初始产权配置在自住者手中时则会导致使用。(4)现状偏好要求,在社会经济震荡和生活困难时期,政府应该正确引导当事者的心理,鼓励人们以积极的态度面对可能的困境,并以团结协作方式共度难关;因为只要度过了突然降临的困难,当事者最终就会调整自己的心态并将新的前景视为合理状态,从而使得幸福感回升至原初的相近水平。同时,政府在对进行城市规划时也应该更为谨慎,应该对那些所谓的“钉子户”的抵触行为抱有更大的理解心。

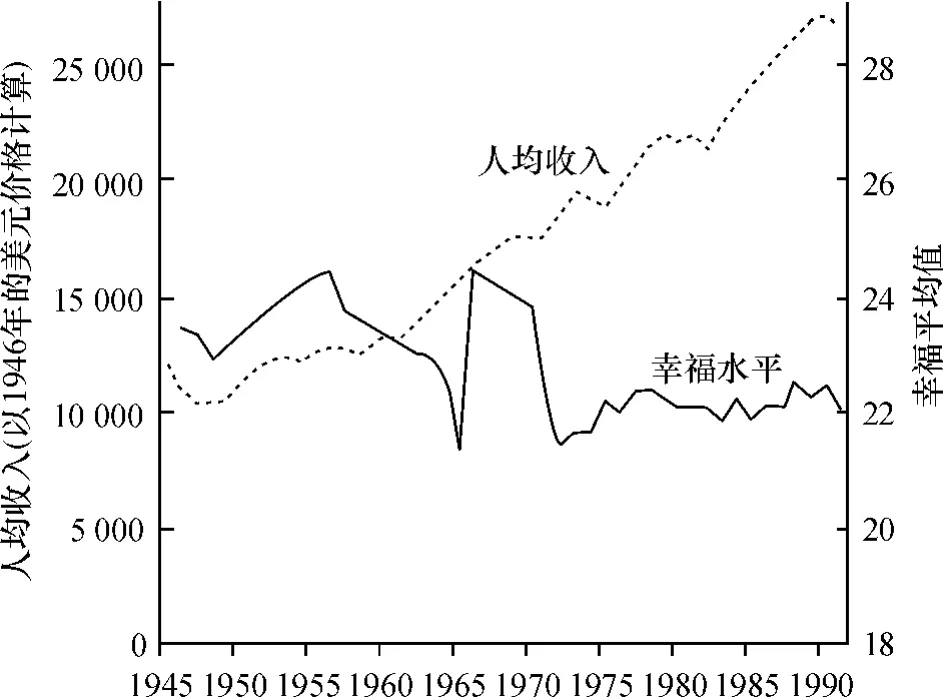

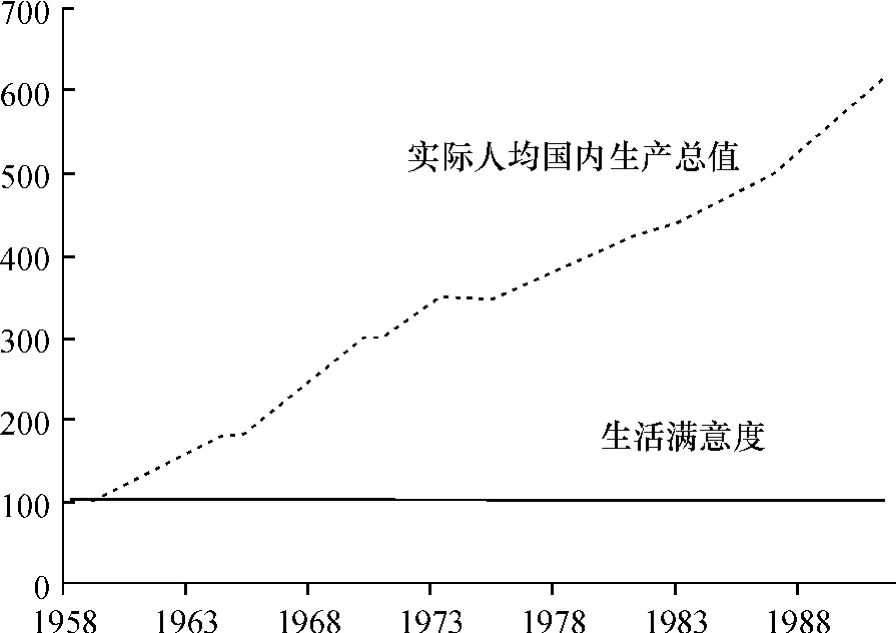

尤其是,人们直接体验到的幸福感与社会收入分配结构密切相关:收入差距越大,幸福感越低。事实上,有统计就表明,我国农村居民幸福感甚至高于城镇居民,因为近年来城镇居民之间的收入差距持续拉大,并深受住房、安全和就业等问题的困扰。同时,处于收入悬殊环境下的富人也往往不会有很高的幸福感,如近来国内有关“中国顶级富豪精神世界”的调查报告就显示,多数富豪对金钱爱恨交加,承认金钱给自己带来的“不安全感”和“烦恼”。同样,从2001年起剑桥大学持续对2万以上的欧洲人进行抽样调查也发现,北欧的居民幸福指数明显高于南欧,其中丹麦人最快乐,而意大利人最忧郁。①马凌:《由富士康事件谈社会发展终极目标及幸福指数的构件》,载《华东经济管理》2011年第4期。究其原因,北欧诸国的收入分配差距要比南欧小得多。②[英]威尔金森,皮克特:《不平等的痛苦:收入差距如何导致社会问题》,第17页,安鹏译,新华出版社2010年版。从图1和图2可以看出,尽管美国和日本在二战以后的过去半个世纪里,国民收入取得了快速增长,但幸福水平却几乎没有提高;尤其是,自20世纪70年代之后,美国社会的幸福水平出现了明显的下降,这在很大程度上是源于收入差距的急速拉大。

图1 1946-1991年间美国的幸福与平均收入情况

图2 日本1946-1991年间的收入增长与生活满意度变化

三、简短结语

幸福感是由人们所具备的客观条件以及人们的需求价值等因素共同作用而产生的个体对自身存在与发展状况的一种积极的心理体验,而GDP是体现国民经济增长状况和人民群众客观生活质量的重要指标。两者之间并不存在等价关系,人们的幸福感往往并不取决于收入水平,而与即期性的体验效用有更密切的联系。有调查就说,如果一个人每天都与家人朋友面对面交流,而另一个人平时很少见到亲友,那么前者只要一年拿1万英镑薪水,就可以与一年拼命工作赚9.5万英镑的后者获得同样的快乐。①《如果每天都能与亲友见面一年感情收益达8.5万英镑》,载《广州日报》,2007-05-02。体验效用理论表明,关注一般百姓的切身需求要比专注于GDP的增长有更大的意义;片面地重视经济增长和人均GDP的提高,很可能不是提升而是压制人们的幸福感,这就是所谓的“幸福陷阱”。在某种意义上,如果说GDP体系比较适合工业社会中对制造业财富创造的核算的话,那么,随着社会的发展和需求的多样化以及人们日益追求交往和精神的需求,它的指标性作用就越来越有限了。显然,根据目前国际流行GDP标准,广州已经进入了“发达状态”,整个广东地区也已经进入了“中等发达状态”。在这种形势下,为了促进幸福广东和幸福广州建设,提升广东以及广州人的福祉和幸福感,就更应该关注那些与体验效用更直接相关的民生议题而不是GDP数字的增长,更应该注重收入分配的合理化而不是经济总量的增长。(本文受国家社会科学基会项目“新时期中国民生保障体系建设研究”资助,项目号:10zd8038。)