新农合对农户疾病风险共担效果跟踪研究

张广科

(中南财经政法大学 公共管理学院,湖北 武汉430073)

一、引言及文献综述

2003年起开始试点的新型农村合作医疗制度(以下简称“新农合”)是中央政府自上而下强制推行的缓解农户疾病风险的有效制度形式。该制度已在2008年覆盖了8.3亿农民。新农合制度的目标可概括为“分担农户疾病风险”、“解决农户因病致贫”、“引导农户疾病预防”三个方面,上述制度目标的实现路径包括“住院补偿”、“门诊统筹补偿”和“家庭账户补偿”等。新农合制度对农户疾病风险的共担情况一直是理论界关注的焦点。

在新农合制度对农户疾病风险共担效果的评价方法方面,罗力、郝模等借用流行病学“相对危险度”的概念提出了不同人群就医风险比较指标RR的计算方法及其校正公式[1]。孙晓筠、Adrian Sleihg等提出了农村医疗保障制度对农户“灾难性”卫生支出和“致贫性”卫生支出影响的评价方法[2]。徐雅丽将衡量金融风险的思想引入新农合制度的实践中,构建了基于金融风险视角的新农合制度缓解因病致贫效果指数。

在新农合制度对农户疾病风险共担效果的实证分析方面,彭芳等认为低收入农户的家庭疾病风险是高收入农户的3.09倍;大部分农户都处于低度疾病风险中,但15.09%的农户的家庭疾病风险较高[3]。万崇华对家庭疾病风险和特定人群疾病风险进行了分析,认为贫困农民的疾病风险是非贫困农民的3.59倍,贫困家庭的住院经济风险最高,县级以上医院的家庭住院经济风险最高[4]。张广科基于九省农户调研数据,得出了样本中67.62%的农户面临的疾病风险高于就医人群平均疾病风险,并且农户疾病风险分布的差异性较大(RR最大值为30.16,最小值为0.145,即前者是后者疾病风险的208倍)的结论[5]。

限于跨年度农户疾病风险跟踪数据获取的难度,上述针对新农合制度对农户疾病风险共担效果的研究往往假定农户的就医行为和方式是恒定的,并通过某个时点的样本数据分析新农合制度的疾病风险共担效果。事实上,新农合制度的一个重要隐含性政策目标就是“引导疾病预防”,即通过制度的建立来引导农民的就医和疾病预防行为(如更早进行门诊检查或治疗),进而使制度的工作模式从对大病晚期的治疗转移到小病早检查早治疗,将疾病治疗的关口前移。否则,新农合制度本身将面临沉重的资金筹集压力,监管不力下的医疗供方道德风险也可能加重农民的疾病风险[6]。那么,新农合制度运行3年间(2008~2010年),农户的就医方式有无改变?就医方式改变对农户的疾病风险有何影响?新农合制度对农户的疾病风险共担效果有无变化?这些问题均有待进一步的探讨和检验。

基于上述考虑,课题组在2009年首先对青海省、内蒙古、广西壮族自治区、云南省和湖北省五省区农户2008年度的患病和就医情况进行了随机抽样问卷调查,共回收有效问卷570份。2011年课题组又在上述570个样本中,选择了40个样本农户并对其2010年度的患病和就医情况进行跟踪调查。相关数据经过编码、录入、整理后,采用SPSS14.0对其进行统计分析。

本文的研究目标或贡献是基于样本农户2008年和2010年的疾病跟踪数据,对比评价样本地区新农合制度运行之后农户就医行为、农户疾病风险的变化及疾病风险共担效果的变化。在结构安排上,本文第二部分对农户的就医方式变化进行描述性分析,第三部分探讨农户就医方式变化对农户疾病风险分布的影响,第四部分对比分析新农合制度对农户疾病风险共担效果的变化,最后是结论和政策建议。

二、样本农户就医方式变化的描述性分析

在理论上,新农合制度作为一项政府主办并给予较多补贴的医疗保险制度必然会减少农民的医疗支付,释放农户的医疗需求[7]。尤其是近似于免费治疗的“门诊治疗”必然诱使农户在小病累积成大病之前就通过门诊的检查或治疗得到遏制或消除,最终达到提高农户健康水平、降低医疗支出的双重隐含政策目标。

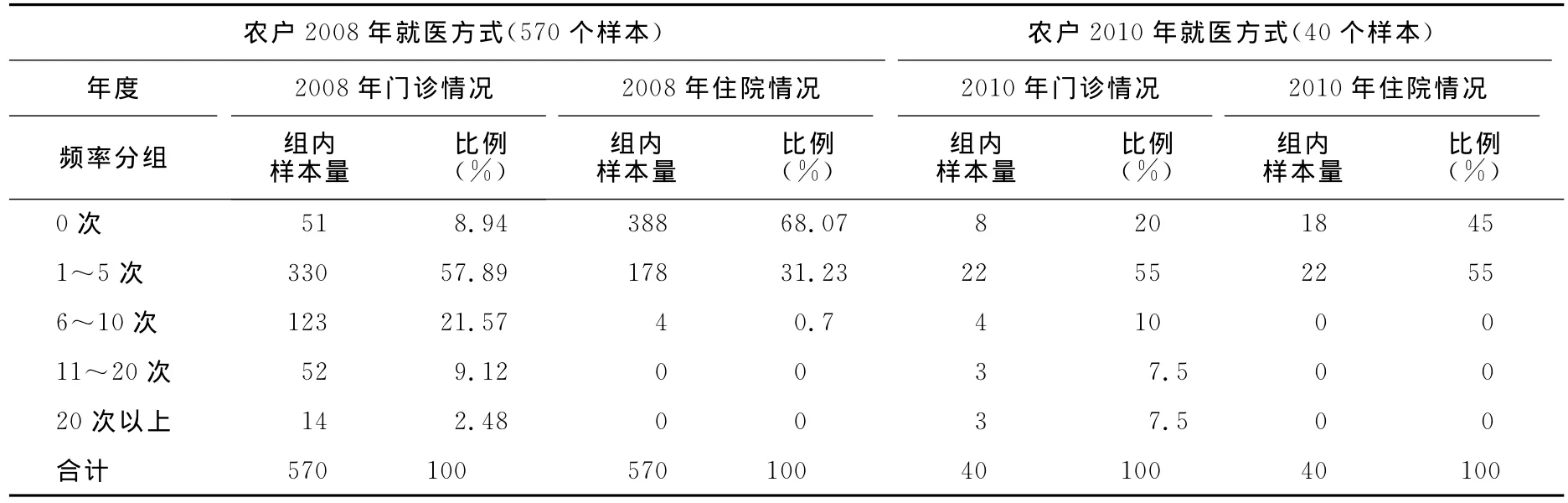

那么,新农合制度是否引导了农户的疾病预防行为,进而降低了农户的大病(住院)风险呢?课题组2008和2010年农户就医方式跟踪调查数据的分析结果如表1所示。

表1 样本中农户2008和2010年就医方式变化的描述性分析

1.农户门诊就医方式的变化。表1显示,相对于2008年,2010年样本中年度无患病或0次数门诊的农户比例由8.94%上升到20%,农户的患病概率明显降低。同时,在年度内看门诊1~5次的农户比例基本稳定(由57.89%变化为55%)的情况下,农户年度内看6~10次、11~20次门诊的比例出现了明显下降(分别从21.57%、9.12%下降到了10%、7.5%)。但课题组同时发现,农户年度内看“20次以上门诊”(主要是慢性病,如高血压、心脑血管病、肿瘤、糖尿病等)的比例却由2008年的2.48%上升到了2010年的7.5%,并且“慢性病”的医疗支出已经占到了样本农户年度医疗支出的28.13%。显然,哪些“慢性病”纳入报销范围,以及报销比例等政策设计已成为影响样本地区农户门诊疾病风险度的重要因素。

2.农户住院就医方式的变化。表1显示,相对于2008年,2010年农户1~5次“住院治疗”的比例由31.23%上升到了55%,但年度内6~10次“住院治疗”的比例却出现了显著下降,由0.7%下降为0。

从以上分析可以看出,样本地区农户的患病概率明显降低,“高频率”(5次以上)的“门诊治疗”(慢性病除外)和“住院治疗”的比例均出现显著下降。新农合制度诱导农户将疾病治疗的关口前移,小病早检查、早发现、早治疗的印迹明显。

三、样本农户就医方式变化及其对农户疾病风险变化的影响

样本中农户疾病治疗和预防关口前移的印迹虽然明显,但这种变化是减轻,还是加剧了农户的疾病风险呢?目前衡量农户疾病风险的描述性分析工具就是“家庭疾病风险度FR(Family Risk)”。“家庭疾病风险度”实质上是通过家庭年度医疗支出与其家庭年度纯收入的比较来衡量农户的疾病风险程度。FR的计算公式为:

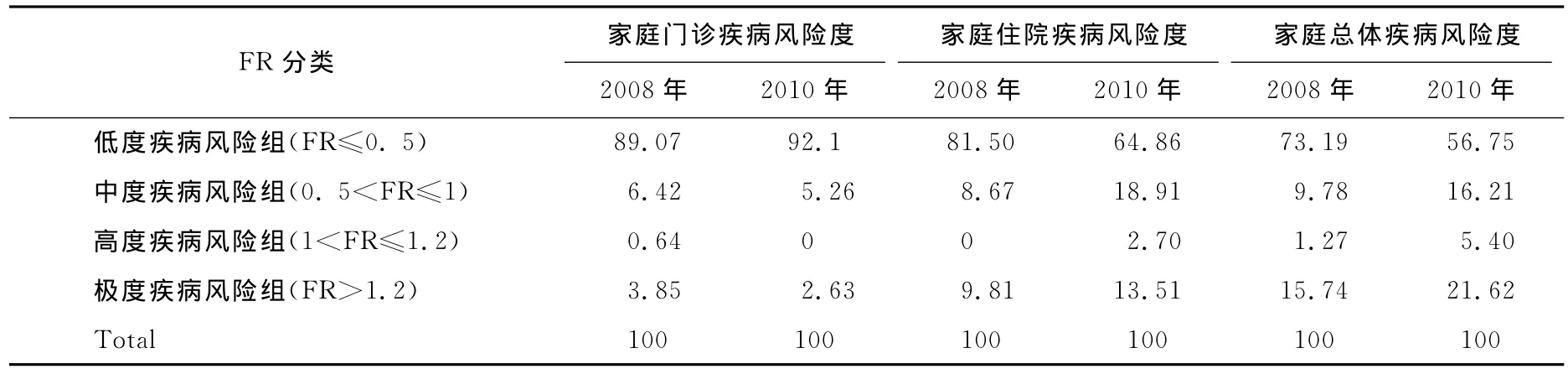

为了探讨新农合制度运行后农户就医方式变化对农户疾病风险分布的影响,本文将农户“家庭疾病风险度”分为“家庭总体疾病风险度”(家庭年度医疗总支出/家庭年度纯收入)、“家庭住院疾病风险度”(家庭年度住院支出/家庭年度纯收入)和“家庭门诊疾病风险度”(家庭年度门诊支出/家庭年度纯收入)三个方面,并利用式(1)分别进行了测算和比较,具体见表2。

表2 样本中农户2008和2010年家庭疾病风险的变化 (%)

1.农户家庭门诊疾病风险度的变化。表2显示,相对于2008年,2010年样本中农户“家庭门诊疾病风险度”除了“低度疾病风险”略有上升(上升3.03%)外,中度、高度和极度的“门诊疾病风险”都呈现出下降趋势。按照理论界的共识,当1<FR≤1.2和FR>1.2时,农户普遍存在“因病致贫”或“返贫”风险。显然,样本中农户中度、高度和极度的“家庭门诊疾病风险”的下降趋势表明门诊治疗方式带给农户的疾病风险冲击正在降低。

2.农户家庭住院疾病风险度和家庭总体疾病风险度的变化。表2显示,样本中农户的“家庭住院疾病风险度”和“家庭总体疾病风险度”的变化趋势一致。两者都是在“低度疾病风险”(FR≤0.5)方面呈现出明显的下降趋势(分别下降了16.64%和16.44%),但在中度、高度和极度的“家庭住院疾病风险”和“家庭总体疾病风险”方面都呈现出显著的上升趋势。

课题组认为,在“门诊治疗”带来样本中农户的疾病风险冲击降低,农户“高频率”(5次以上)的“住院治疗”的比例均出现显著下降的背景下,农户中度、高度和极度的“家庭住院疾病风险”和“家庭总体疾病风险”显著上升的根源可能是新农合制度的存在引致了医疗供方的道德风险,包括医疗需求诱导和医疗服务价格上涨,并且医疗需求诱导和医疗服务价格上涨的程度较高,直接冲销了新农合制度对农户部分住院费用报销的政策效果。这一点与Wagstaff得出的“新农合制度并没有降低农户自付的费用和医疗负担”的结论相一致[8]。

为了验证上述结论,课题组对2008年和2010年样本农户的次均住院费用和次均门诊费用进行计算,计算结果如表3所示。

从表3中可以看出,与2008年相比,样本地区农户2010年的“次均住院费用”和“次均门诊费用”均出现了显著增长,分别上涨了42.08%和79.64%。显然,样本中农户即使更注重疾病预防,将疾病治疗的环节前移,新农合制度引入后诱致的“次均住院费用”和“次均门诊费用”双重增长也会放大样本中农户的家庭疾病风险。这一结论与封进、刘芳利用村级和县级面板数据得出的“新农合会导致县医院价格上涨,且报销比率越高,价格上涨幅度越高,价格上涨幅度和报销比率基本相同”的结论基本一致[9]。

表3 样本中农户2008和2010年的次均住院费用和次均门诊费用

四、农户疾病风险度变化及疾病风险共担效果评价

虽然目前不少研究认为新农合制度的主要受益者是医疗机构而非农户,新农合制度会改变医院和医生的行为进而导致医疗费用上涨[10],但目前尚无新农合制度引入后农户疾病风险具体变化程度的跟踪性研究。

为了剔除农户家庭收入水平高低不一对农户家庭疾病风险度的干扰,这里借鉴流行病学中相对危险度的概念和方法[1],引入“疾病相对风险度”(Relative Risk,以下简称为“RR”)。

(一)特定人群疾病相对风险度(RR)的概念

特定人群疾病相对风险度(RR)的计算公式为:

式(2)表示特定人群的医疗费用水平是对照人群医疗费用水平的多少倍,即特定人群疾病风险是对照人群的多少倍。RR大于1,表示特定人群疾病风险大于对照人群。因此,该指标可以对样本中各类人群就医风险状况做出描述和比较。

(二)特定人群疾病相对风险度(RR)测算的基本原理和步骤

第一步,运用SPSS软件统计出样本农户家庭的“年就医次数”、“年就医人次费用”、“户年人均收入”等变量,再分别测量各组段的就医人次和就医费用的绝对数和相对值,最后把就医人群按照“次就医费用占户年人均收入比例”由低到高分成若干组。

第二步,依据“次就医费用占户年人均收入比例”分组情况,分别计算各组段的累计就医人次和累计费用的绝对数和相对值,以比较同一人群中不同组段的就医疾病风险差异。

第三步,用组段金额的合计除以所有组段金额的合计,计算出每一个组段的构成比,最后用组段构成比再除以依据“次就医费用占户年人均收入比例”分组得出的就医人次构成比例,就可以得出RR,即特定人群“疾病相对风险度”。

(三)样本中农户2008和2010年的特定人群疾病相对风险度(RR)分布

依托课题组调研数据,以农户“家庭住院疾病风险度”为例,本文利用式(2)对样本人群的“家庭住院疾病相对风险度”(RR)进行了测度和比较,具体见表4,由表4可知:

1.相对于2008年,2010年样本中农户“低额度”的住院疾病风险在降低,但发生“高额度”住院疾病风险的人群比例却呈现增长趋势。其中,“次住院费用占户年人均收入比例”在10%以下的人群由13.95%降到了4.57%;“次住院费用占户年人均收入比例”在40%以上的人群却由43.6%上升到了77.3%;“次住院费用占户年人均收入比例”在100%以上的人群比例也由19.2%上升到了40.9%。按照世界卫生组织“医疗支出超过家庭支付能力的40%”即为发生了灾难性卫生支出的标准,样本农户中“高额度”疾病风险的发生概率不降反升。

表4 样本中农户2008和2010年的特定人群的“家庭住院疾病相对风险度”(RR)

2.新农合制度引入后,除了50%~80%的比例段外,2010年样本中农户的“疾病相对风险度”(RR)相对于2008年都呈现出不同程度的下降趋势。课题组认为,2010年样本中农户“次住院费用占户年人均收入比例”在40%以上人群比例增加,但样本人群“家庭住院疾病相对风险度”(RR)却呈现下降趋势的现象只能解释为新农合制度引入后“次住院费用”上涨和样本中患病农户的收入差距悬殊,即低收入水平农户提升了“次住院费用占户年人均收入比例”在40%以上的人群比例,而少数住院费用支出较高但收入水平更高的农户却进入了“次住院费用占户年人均收入比例”的低比例组段(如50%~80%组段),并拉升了这些组段的组均值和所有组段的金额合计,最终导致样本中多数组段的“组段金额构成比”呈现下降趋势。事实上,少数低收入农户却仍然有高度的“因病致贫”风险。

(四)新农合对样本中农户疾病相对风险度(RR)的共担效果

新农合制度引入一方面会通过报销部分医疗费用、引导疾病预防等路径降低农户疾病风险,另一方面也可能会引致医疗供方的医疗需求诱导和医疗服务价格上涨,进而放大农户疾病风险。上述两种作用对农户疾病风险的影响程度如何呢?

为了评估新农合制度对样本中农户疾病风险的共担效果,这里引入修正后的“特定人群疾病相对风险度”(RR*),其计算公式为:

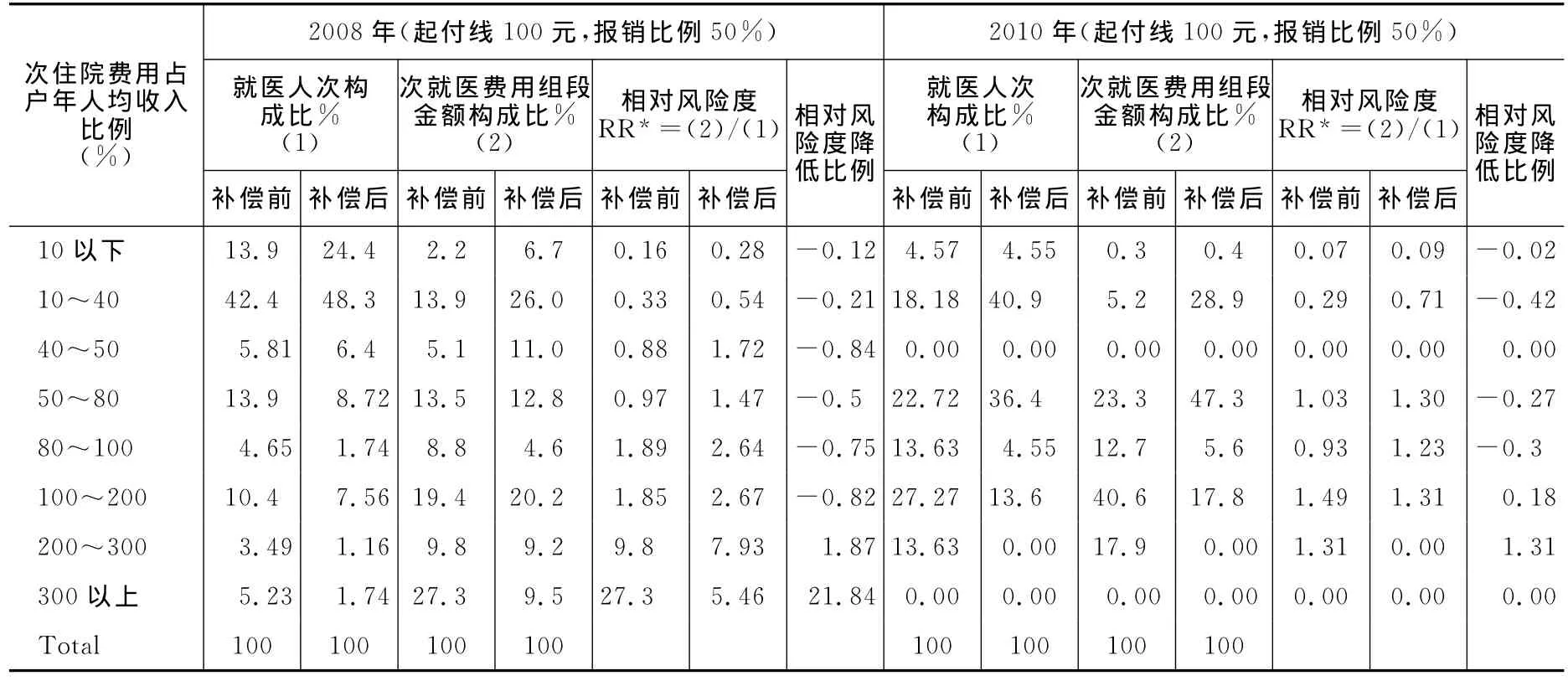

实践中,市级、县级医院和乡镇卫生院对农户的“住院治疗”分设不同的起付线(如分别为500元/次、300元/次和100元/次)和报销比例(分别为50%、60%和70%)。为了计算的方便,这里将样本地区新农合制度“住院治疗”的报销比例、起付线分别简化设置为50%和100元/次,并利用式(3)和课题组的跟踪数据,对新农合制度运行过程中样本农户的“家庭住院疾病相对风险度”(RR*)的变化进行了测度,具体见表5。表5显示,新农合制度对样本地区农户疾病风险共担和诱致医疗费用上涨的作用同时存在。

首先,就跨年度比较而言,新农合制度降低了样本地区农户整体的“家庭住院疾病相对风险度”(RR*)。表5显示,相对于2008年,2010年新农合制度补偿后农户的“家庭住院疾病相对风险度”(RR*)显著降低(10%~40%组段除外)。“次住院费用占户年人均收入比例”在10%以下、40%~50%、50%~80%、80%~100%、100%~200%、200%~300%和300%以上组段农户的“家庭住院疾病相对风险度”(RR*)在补偿后分别下降了0.19、1.72、0.17、1.41、1.36、7.93和5.46。显然,新农合制度运行3年间,通过引导农户疾病预防、扩大报销范围和实际报销比例等路径,切实降低了样本地区农户整体的“家庭住院疾病相对风险度”(RR*)。

表5 样本中农户2008和2010年补偿后特定人群的“家庭住院疾病相对风险度”(RR*)的变化

其次,就年度内比较而言,新农合制度也诱致了样本地区医疗费用上涨和“家庭住院疾病相对风险度”(RR*)扩大。表5显示,2008年样本中“次住院费用占户年人均收入比例”为100%~200%及以下组段,以及2010年样本中80%~100%及以下组段(40%~50%组段除外)的相对风险度降低比例都为负值,即新农合制度定点医疗机构的医疗费用上涨比例已经超出了新农合制度本身的报销比例,最终导致农户报销后的“家庭住院疾病相对风险度”(RR*)不降反升。

当然,样本中也存在“次住院费用占户年人均收入比例”更高组段(如200%~300%组段)农户的“家庭住院疾病相对风险度”(RR*)在报销后显著下降的现象。课题组认为,除了新农合制度对农户的疾病风险共担效果之外,农村医疗救助政策在其中也起到了较强的疾病风险缓冲效应。原因在于多数样本地区规定,享受新农合制度报销后负担的医疗费超过一定限额、存在因病致贫风险的农户可以申请医疗救助,政策范围内住院自付费用部分医疗救助比例不低于50%。

五、主要研究结论与建议

基于以上分析,本文的主要研究结论和政策建议总结如下:

1.新农合制度引导了农户早检查、早治疗的就医方式,“引导疾病预防”的隐含性政策目标逐步实现。课题组研究显示,相对于2008年,2010年样本地区农户的患病概率明显降低,农户“高频率”(5次以上)的“门诊治疗”(慢性病除外)和“住院治疗”的比例均出现显著下降,新农合制度引导农户小病早检查、早发现、早治疗的政策效果明显。但样本中由慢性病所致的年度20次以上“门诊治疗”的现象值得重视。在“慢性病”诊疗支出占样本农户年度总医疗支出达28.13%的背景下,“慢性病”的报销范围(多少病种)、报销方式(年度补偿或按次补偿)和报销比例(补偿额度)应是新农合制度下一步完善的重点领域。

2.新农合制度引入后诱致的“次均住院费用”和“次均门诊费用”上涨放大了样本农户的“家庭住院疾病风险”和“家庭总体疾病风险”。课题组对“家庭疾病风险度”(FR)的分析结果表明,样本农户中度、高度和极度的“家庭门诊疾病风险”呈现下降趋势,“门诊治疗”带给农户的疾病风险冲击正在降低。另一方面,样本农户的“家庭住院疾病风险度”和“家庭总体疾病风险度”在“低度疾病风险”组中(FR≤0.5)呈现明显的下降趋势,但在中度、高度和极度组中,都呈现出显著的上涨趋势。这其中的根源之一就在于样本地区农户的“次均住院费用”和“次均门诊费用”出现双重显著增长。

笔者认为,目前新农合制度对农户疾病风险的共担效果显著依赖于医疗供给方的行为和医疗价格。当县乡医院等新农合制度定点医疗机构具有垄断和定价能力,并且以盈利为目标时,医疗价格必然上涨。样本中农户即使将疾病治疗的环节前移,医疗价格上涨必然抵消新农合制度报销部分医疗费用的政策效果。医疗保险带来的医疗价格上涨与医疗供给方的经营目标及医疗市场结构有关[11],未来如何打破县乡医院等新农合定点医疗供给方的垄断地位或改变其盈利性目标的程度,将是提高我国新农合制度对农户疾病风险共担效果的前提条件。

3.新农合制度降低了样本农户整体的“家庭住院疾病相对风险度”(RR),但发生“高额度”住院疾病风险的低收入农户比例却呈现增长趋势。课题组利用“疾病相对风险度”对样本农户“住院疾病风险度”的跟踪分析表明,新农合引入后样本人群的“家庭住院疾病相对风险度”(RR)呈现整体下降趋势,但发生“高额度”住院疾病风险(“次住院费用占户年人均收入比例”在40%以上)的人群比例却呈现增长趋势。可能的解释为新农合制度引入后“次住院费用”上涨和样本中患病农户的收入差距悬殊,即低收入水平农户提升了“次住院费用占户年人均收入比例”在40%以上的人群比例,而少数住院费用支出较高但收入水平更高的农户却进入了“次住院费用占户年人均收入比例”的低比例组段,并最终导致样本中多数组段的“组段金额构成比”呈现下降趋势。事实上,少数低收入农户仍然是高度“疾病相对风险”的集中承担者。

4.新农合制度对样本地区农户疾病风险共担和诱引医疗费用上涨的作用并存。就跨年度比较而言,新农合制度通过引导农户疾病预防、门诊检查和治疗,以及扩大报销范围、提高报销比例等路径,降低了样本地区农户多数组段的“家庭住院疾病相对风险度”(RR*)。就年度内比较而言,2008年样本中的100%~200%及以下组段,以及2010年样本中80%~100%及以下组段(40%~50%组段除外)的相对风险度降低比例都为负值,也就是说新农合制度同时诱致了样本地区医疗费用上涨和农户疾病风险度扩大。

[1]罗力,等.就医经济风险比较指标的探索[J].中国初级卫生保健,2000,(12):13—15.

[2]孙晓筠,Adrian Sleihg,等.新型农村合作医疗保护农民免于疾病经济风险评价方法[J].中国卫生经济,2007,(1):49—51.

[3]彭芳.湖北省新型农村合作医疗试点县农民疾病经济风险分析[J].中国卫生经济,2004,(7):34—36.

[4]万崇华,等.会泽县参加新型农村合作医疗农民的疾病经济风险分析[J].中国卫生经济,2006,(3):46—47.

[5]张广科.新型农村合作医疗的疾病风险分担能力研究[J].统计研究,2009,(9):70—76.

[6]毛翠英.新型农村合作医疗财政专项资金绩效评价研究[J].中南财经政法大学学报,2011,(6):107—112.

[7]贾清萍.新农村建设中新型农村合作医疗制度优化的路径选择[J].江汉论坛,2007,(4):20—22.

[8]Adam Wagstaff,Magnus Lindelow,Gao Jun,Xu Ling,Qian Juncheng.Extending Health Insurance to the Rural Population:An Impact Evaluation of China's New Cooperative Medical Scheme[J].Journal of Health Economics,2009,28(1):1—19.

[9]封进,刘芳.新型农村合作医疗对县村两级医疗价格的影响[J].经济研究,2010,(11):127—139.

[10]Winnie Yip,Cheng Hsiao.China's Health Care Reform:A Tentative Assessment[J].China Economic Review,2009,20(4):613—619.

[11]Wright,D.J.Insurance and Monopoly Power in a Mixed Private/Public Hospital System[J].Economic Record,2006,82(259):460—468.