三向瓣膜式PICC在新型隐球菌性脑膜炎病人治疗中的应用

新型隐球菌性脑膜炎是由新型隐球菌感染所致的亚急性或慢性中枢神经系统的真菌感染疾病,临床主要表现为头痛、发热、呕吐、抽搐、意识障碍、视力减退、听力下降等。由于该病不易早期诊断,故不能及时治疗,病死率较高[1]。本病的病原治疗首选药物为两性霉素B,联合用药为氟胞嘧啶[2]、氟康唑等。新型隐球菌性脑膜炎病人需要长期静脉输入高浓度、刺激性的药物治疗,完成病原治疗疗程大于3个月,为了能使药物更好地发挥作用,防止或减少不良反应的发生[3],增加病人对治疗的依从性,顺利地完成疗程,促进病情康复,三向瓣膜式经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)是一种安全、经济、有效的输液途径[4],笔者通过前瞻性随机对照的方法探讨三向瓣膜式PICC减少隐球菌性脑膜炎病原治疗并发症的发生情况,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2007年1月—2010年12月在我院感染科住院治疗的新型隐球菌性脑膜炎病人140例,入选病人年龄30岁~60岁。病人脑脊液真菌培养隐球菌生长、脑脊液墨汁染色找到隐球菌而确诊[5],凝血功能检查正常,插管部位、输液进针部位无放疗、静脉血栓、外伤及手术史。将其随机分为观察组(75例)和对照组(65例),两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 两组均需长期输入两性霉素B、20%甘露醇、50%高渗葡萄糖、复方氨基酸20AA、20%脂肪乳等液体,上述液体均有刺激性,输注过程中需要防止外渗。观察组采用美国巴德公司三向瓣膜式4Fr PICC贵要静脉置管,均按照常规方法置管[6]。对照组采用安全型留置针,同一血管只穿刺1次。观察两组病人输液渗出、静脉通道堵塞、静脉炎、肢体肿胀情况,所得数据使用SPSS 13.0软件进行统计分析,采用χ2检验,检验水准α=0.05。

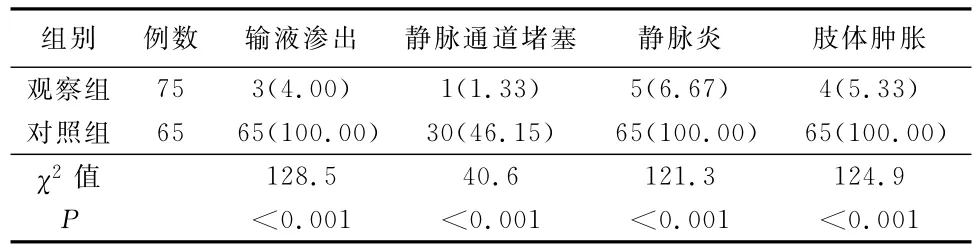

2 结果(见表1)

表1 两组并发症发生情况比较 例(%)

3 讨论

新型隐球菌性脑膜炎病人病原治疗主要药物两性霉素B具有血管刺激性、神经毒性等,输注过程中常发生化学性静脉炎,导致药物外渗、血栓性静脉炎和血栓形成。由于全程治疗时间长,药物不良反应大,治疗并发症(输液渗出、静脉通道堵塞、输液肢体肿胀、静脉炎等)多,为了病人静脉输液安全,输液标签上须贴防外渗警示标识,护理人员应合理选择静脉穿刺工具,降低并发症的发生。本研究结果显示,在遵守中心静脉置管操作原则、安全型留置针操作原则前提下,观察组静脉通道选择三向瓣膜式PICC,输液渗出、静脉通道堵塞、输液肢体肿胀、静脉炎发生情况显著低于对照组。临床传统的用药途径为浅静脉反复穿刺,由于病人随时可能出现生命危险(脑水肿、水电解质代谢和酸碱平衡失调等),需要抢救用药,护理人员须迅速建立血管通道,给护理人员增加了穿刺难度;中心静脉置管(СVC)适于短期(21d内)留置,且穿刺并发症危险,感染率高等,甚至导致医疗纠纷。新型隐球菌性脑膜炎病人使用三向瓣膜式PICC置管,具有穿刺危险小、成功率高、外周置管感染率低(<2%),留置时间长(数月至1年)[7]等优点,保证在病人发生病情变化、实施抢救全过程顺利给药。使用过程中应制定维护检核表,减少护理人员操作的步骤与过程的差异,预防感染,减少置管并发症,充分发挥PICC专科小组作用[8]。

[1] 彭文伟.现代感染性疾病与传染病学(下册)[M].北京:科学出版社,2000:1947-1948.

[2] 杨绍基,任红.传染病学[M].第7版.北京:人民卫生出版社,2008:238-239.

[3] 汤光.现代药物学[M].北京:中国医药科技出版社,1998:112.

[4] 郑丽花,熊彩娟,杨春,等.三向瓣膜式外周中心静脉置管在感染病科的应用及护理[J].实用肝脏病杂志,2009,6(12):222-223.

[5] 姚集鲁,杨绍基.隐球菌性脑膜炎病原治疗的主要药物[J].国外医学:内科学分册,1995,22(3):103-105.

[6] 王建荣.输液治疗护理实践指南与实施细节[M].北京:人民军医出版社,2009:95-103.

[7] Venkatesan T,Sen N,Korula PJ,etal.Blind placements of peripherally inserted antecubital central catheters:Initial catheter tip position in relation to carina[J].British Journal of Anaesthesia,2007,98(1):83-88.

[8] 江淑贤,练荣丽,刘秀金.隐球菌性脑膜炎病人应用三向瓣膜式PICC的护理[J].全科护理,2010,8(6B):1530.