建筑模型制作课程教学模式改革探讨

高长征

(华北水利水电学院建筑学院,河南郑州450011)

建筑模型制作课程教学模式改革探讨

高长征

(华北水利水电学院建筑学院,河南郑州450011)

建筑模型制作课程应基于“注重分析”的教学思路,在环境训练、功能分析、建构认知等方面进行改革,在教学模式、实践训练及作业评价等方面积极探索,以提高教学质量。

模型制作;课程改革;教学方法

模型制作课程是建筑学专业实践教学环节中的一门基础课程,它旨在通过将平面设计转化为三维立体设计,以直观的表达,培养学生的立体空间思维能力。在传统的教学体系中,模型制作与建筑设计是两门相对独立的课程,联系较少。当今,建筑学科正处于蓬勃发展的新时期,如何使这门实践基础课程能更好地体现建筑学的专业特点,更好地与建筑学专业的教学要求相结合,是我们教学团队一直追求的目标。在满足建筑学专业评估基本要求的前提下,配合低年级建筑学专业设计主干课程的要求,笔者进行了一些探索。

一、传统教学模式的弊端

在模型制作课程的教学中,目前国内多数院校仍延续传统的以强调“制作”为主的教学标准。这种受法国巴黎美术学院“鲍扎”教学体系影响的教学思路,注重选取对象的经典,制作成果的精细,曾为我国建筑教育初期培养了一大批基本功扎实、建筑素养优秀的设计人才。然而,在科技发展迅速的今天,这种教学模式的问题和弊端也越来越明显。在这种教学模式中,题目设置缺乏问题针对性,制作对象虽然多以大师经典作品为主,但是这些作品一方面年代相对久远,落后于当代建筑潮流;另一方面,这些建筑的个性过强,普遍性和可借鉴性减弱,脱离学生应该了解的地域人文传统,模型制作课也退化为独立的、相类似的重复训练。这种“轻过程,重结果”的教学模式逐步与专业设计课程相割裂,丧失建筑创作本身的意义[1]。

二、侧重分析的教学方法探索

建筑的学习应该经历感知建筑,进而较为全面地认知建筑,最后才能很好地设计建筑的过程。建筑的认知规律是:建筑由何而来→为何而造→怎样建造。基于这样的认识,在教学中,将问题转化为环境限定、功能空间与形态营造、材质与建构三个方面,这是初学者建立完整建筑概念的第一步,被认为是建筑学的基本问题。建筑模型的制作虽然是课程的基本内容,但其根本目的在于服务建筑设计。因此,在模型制作课程之初,就引导学生掌握这种基于场地、功能、技术条件下理性的设计方法,注重与设计课程相结合,以期实现学生对于建筑空间组合、形态关系、建构材料等多因素的思考转入到使用模型进行分析推敲中去,使学生养成以动手为主、手脑结合、以手代脑的学习方法[2]。

为了使学生接触到反映时代特征和地域特色的最新设计成果,在选取对象时,要求学生收集近几年来的优秀中小型建筑、尤其是青年建筑师的作品,以拓展学生对于新建筑的阅读广度。强调分析走在动手之前,在收集相关建筑资料的基础之上,要求各小组利用书籍网络等信息渠道搜集大量的实体建筑照片或者视频资料,以图纸或电子文档形式加以整理分析,使学生能对建筑进行一次“虚拟体验”。制作过程不苛求模型的精细程度,但是要求突出建筑特点,使学生从对原建筑的“复制”走向个人的“认知”。根据建筑学的基本问题选取制作对象,从“环境限定、功能空间与形态营造、材质与建构”三个方面,要求各小组选取多个对象,最终根据小组成员的特点选定制作对象,因材施教,各有侧重。

(一)环境限定训练

在建筑设计系列课程伊始,学生多由平面功能入手,之后进行空间分区划分,然后开始推敲立面造型等,这是典型的由内而外的设计方法。遵循上述设计步骤虽然有助于学生建立有序的空间概念,得出较合理的设计成果,但是,会导致以下问题:一方面,不考虑场地周边环境及建筑内外氛围的衔接与过渡,使建筑内外空间的切换过于生硬;另一方面,设计当中建筑流线叙述过于直白而显得沉闷,建筑失去了应有的趣味性与设计感。针对上述问题,在学生收集的建筑作品当中,由一小组制作刘家琨设计的《鹿野苑石刻博物馆》模型,通过分析作品、制作模型等方式,深入学习设计中的环境限定因素。

在《鹿野苑石刻博物馆》的设计中,建筑师对入口做了特别的安排。游客沿树林边行进,穿过树林,林间小道逐渐沿途架起,形成参观者与场地的隔离,进而上升到情感上的隔离。其中,最具戏剧性的是,在坡道即将进入建筑的部分下方有一潭自然形态的莲池,而莲花正是佛教的吉祥之物,游人于上升的行走之间完成了世俗到传奇的精神转变。虽然是平地,但博物馆的行进路线是先从二层进入再下到一层,其目的是制造一种反日常的体验,使参观路线给人以向下进入地宫般的感受。《鹿野苑石刻博物馆》的非常规入口处理以及由上至下的参观路线,营造出一种独特的气氛,对于环境因素的考虑独特巧妙,发人深思,如图1、图2所示。

图1 模型入口处特写一

(二)形态营造与功能空间分析

建筑学学科涉及内容广泛,是集技术、艺术、人文等为一体的综合性学科,而空间与形态是建筑学学科的基础内容,是建筑师的语言。任何关于建筑的理论最终都要回到对空间和形态的思考上来。一座优秀的建筑可以代表一个建筑师、一个地区、甚至一个时代的文化特征。博物馆类建筑因其功能要求和文化诉求的独特性,在使用建筑语言表达人文内涵的方面技法成熟多样[3]。

图2 模型入口处特写二

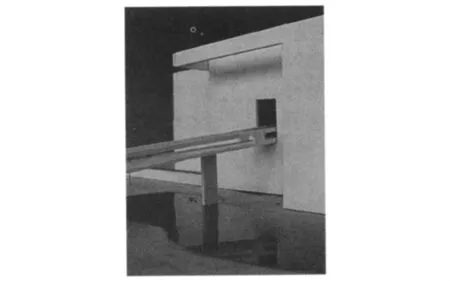

在当代,建筑的美观已经不是单一的评价标准,单纯的“美观”难以表达建筑所要承载的历史底蕴与地域文化,况且美观还带有强烈的主观意识。理应倡导用“文化”取代“美观”,因为文化是通过时空演进积淀而成的,不是僵硬不变的。殷墟文化深厚浩瀚,沉郁厚重,因此,殷墟博物馆有着非凡的人文内涵。从平面上看,博物馆酷似甲骨文的“洹”字,这是取殷墟依附洹河之意,象征洹水在孕育商代文明中所起的重要作用,如图3所示①图片3来源:http://www.ayyx.com/news/view.asp?id=218&page=2。

图3 殷墟博物馆鸟瞰实拍

由于迫近殷墟遗址,对建筑的形态和体量的限制地就更苛刻。博物馆建筑主体完全沉入地下,最大限度地维持了遗址原貌。规整方正、敞口向天的中央庭院巧妙地打破了地下建筑压抑沉闷的气氛,同时庭院作为展厅的前导空间,还具备隐含的礼仪性。博物馆外观以朴素的水刷豆石为基本材料,为建筑营造出古朴而内敛的文化特质。中庭青铜墙体饰面肌理粗犷,带有少量纹饰,这也是对殷墟青铜文化最直截了当的提示。建筑师以自身丰富的人文素养积累为基础,借助娴熟的设计技法,将古老文化娓娓道来。分析此类建筑有助于培养建筑“语感”,丰富学生表达人文内涵的“语法句式”[4]。

(三)材质与建构认知

建筑需要物质作为载体,只有物质材料才能将建筑概念转化为现实中的建筑。材料赋予建筑恒久的生命,如果不能用可以理解的、合适的材料来建造,建筑也就无法存在。学生在课程设计初期会有各种大胆新奇的创意与思路,期待在设计当中得到实现,但是,他们往往由于多方面的因素限制而放弃,重新选择常规做法。他们最终的设计成果可能由此更为规范合理,但也会变得毫无新意。造成这种结果的一个重要原因就是受到传统建构方式的约束。为了使学生拓宽视野,从以“梁、板、柱”为主要建构方法的约束中脱离出来。在教学中,笔者以北京中关村基督教堂作为制作对象来具体分析,收到了良好效果。

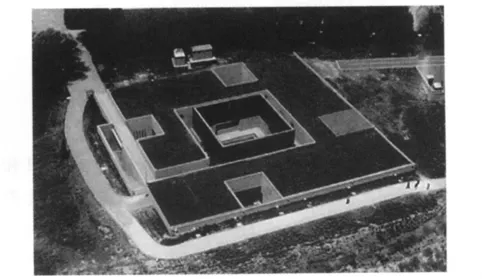

中关村基督教堂坐落于整个中关村地段的核心,设计抽象而简洁,超越了传统教堂的建构方式,运用的纯白色建筑材料也赋予了教堂浓郁的宗教气息,如图4所示①图片4来源:http://bbs.godeyes.cn/showtopic-228508.aspx。

图4 北京中关村基督教堂外景

教堂采用幕墙拉杆系统,通过变换建筑开口和巨大的墙体断面,创造出多种光影效果来配合教堂的日常使用要求。建筑的拉杆结构系统构成了统一的建筑表皮:它既可以引入充足的光线,又可以很好地消除教堂建筑容易给人留下的异质印象。透过建筑外立面细长立柱间隔射进的投射光线,为静态空间输入动态因子,同时符合教堂空间对自然要素的实际功能需求。新型建构满足了设计者追求创新的要求,也营造了建筑的理性与个性。引导学生分析学习此类建筑的意义在于,丰富了他们新型建筑材料和相关构造技术方面的知识,使学生的创意与构思最终能付诸实现,从而推动学生对新材料、新技术的追求与运用。

三、作业评价机制改革实践

传统模型制作课程的学习效果评价多以模型本身的“逼真、精致”为主,造成部分学生为追求较高的成绩而不惜购买昂贵的模型材料、配景等,却忽略对设计过程的关注。笔者在近几年的课程改革尝试中,引入了全新的评价机制,在评价形式和评价内容上都有较大的改变。其中,评价形式从以往单一由任课老师在期末给出结论性成绩,改为在不同的设计阶段分别由学生之间互评、任课老师评价、督导教师审定的多重评价。评价内容也从单一的模型成果,转变为分析报告、制作过程、答辩等阶段性成果。最终的作业要求学生提交模型成品和答辩时的演示文稿,其中,不仅要包括模型制作的过程,还要包括对建筑作品的分析。在学生讲解过程中,不同小组的成员提出问题,进行交流,以检验模型制作者对建筑的分析是否正确深入。答辩过程为师生之间和学生之间的互相交流学习提供了平台,也使成绩的客观评价有了保证。

图5 学生答辩演示文稿中的作品分析

四、结语

在模型制作课程教与学的过程中,要注重分析思维的培养,强调学生动手能力,加强实践课程与设计主干课程之间的联系,形成互动式教学,充分调动学生学习的主动性,激发学生的设计创作能力。相比于建筑模型制作本身,学生在设计方法上的收获更大,特别是对“环境的制约与提示、功能空间与形态营造、材质与建构”这三个方面有了更深的理解。跟踪了解学生后续的建筑设计课程,通过学生新旧作业的比较,可以看出,他们从设计的创意、方案的推敲到最终的设计成果均有较大进步。教学实践证明,模型制作课程的教学模式改革最大的收获在于,学生养成了在设计中自觉注重分析过程的习惯,这将为他们以后的职业生涯奠定良好的基础。以主动性、参与性、分析性为主要特征的课程模式改变了传统的以表达为主的模式,使实践环节的教学更富有实践性和启发性。

(致谢:文中除引注外,图片均来自华北水利水电学院建筑学专业2009049班同学模型作业,在此感谢李东、何洁同学的整理。)

[1]刘抚英,金秋野.国内高校建筑教育发展现状探析[J].华中建筑,2009,(3).

[2]仲德昆,屠苏南.新时期新发展——中国建筑教育的再思考[J].建筑学报,2005,(12).

[3]施瑛,潘莹,王璐.建筑设计基础课程中形态构成系列的教学研究与实践[J].华中建筑,2008,(9).

[4]张男,崔恺.殷墟博物馆[J].建筑学报,2007,(1).

Discussion on the Teaching Mode Reformation of Architectural Model Making Course

GAO Chang-zheng

(School of Architecture,North China Institute of Water Conservancy and Hydroelectric Power,Zhengzhou 450011,China)

The article puts forward"focus on analyzing"teaching ideas from the problems of teaching mode of the traditional model;especially focuses on the introduction of the reform practice of environmental training,function analysis,construction cognitive in teaching method;gives out specific measures in the teaching mode,practice and training and homework evaluation,to improve the teaching quality.

Model making;Curriculum reform;Teaching mode

G642.0

A

1008—4444(2012)02—0184—04

2011-01-10

高长征(1978—),男,河南项城人,华北水利水电学院建筑学院讲师,硕士。

(责任编辑:王菊芹)