非物质文化遗产视角下的高校传统武术教育现状及对策研究

李 颖

(大连外国语学院体育教学部,辽宁大连116044)

非物质文化遗产视角下的高校传统武术教育现状及对策研究

李 颖

(大连外国语学院体育教学部,辽宁大连116044)

高等院校是文化遗产传承与发展的主体,在非物质文化遗产的研究、传承和发展方面有着不可替代的作用。传统武术在非物质文化遗产“杂技与竞技”类项目中占有重要地位,切实加强高等院校传统武术的教育与传承,保护和发展我们的母体文化,是未来高等院校体育课程发展的新课题。

非物质文化遗产;传统武术;高等教育

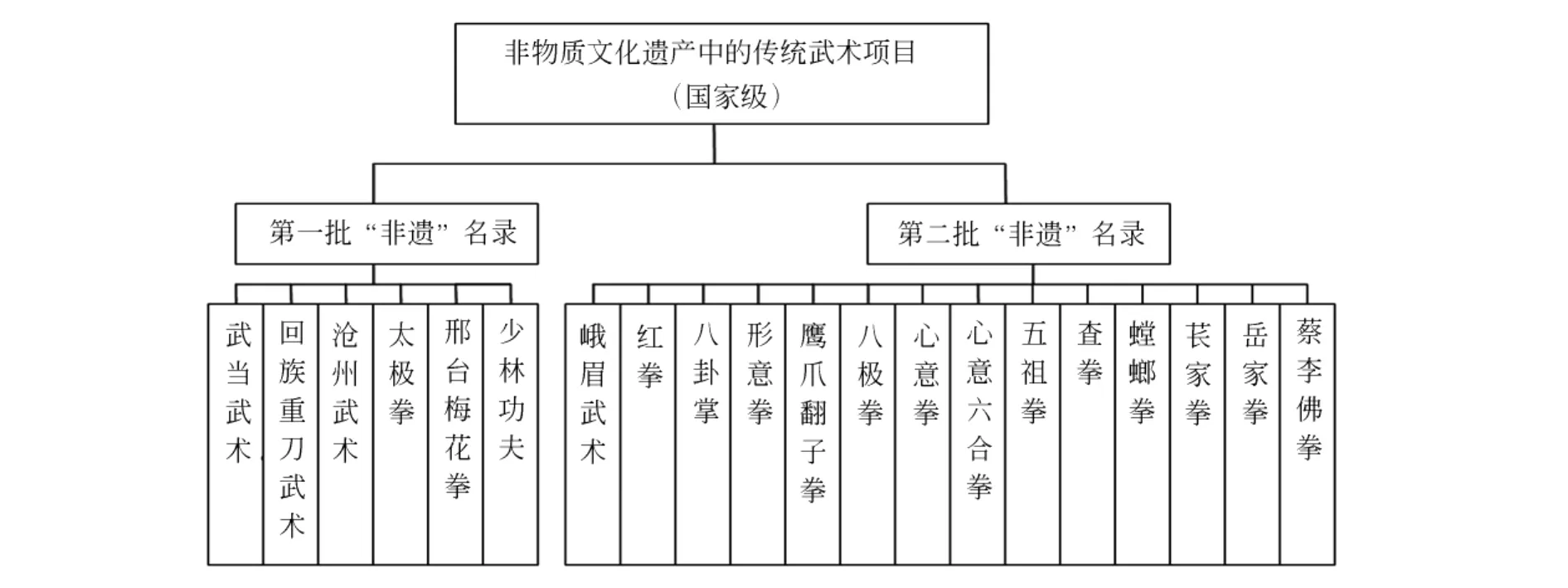

中国的非物质文化遗产是一个庞大的体系,大到建筑、雕塑,小到服装、玩具等,无不渗透着中华民族古老的文明、独特的艺术风貌和审美观。中国传统体育项目大多作为“杂技与竞技”而入选到非物质文化遗产名录中。目前,列入国家级“杂技与竞技”类非物质文化遗产名录的项目共计59项,其中二十余项为传统武术拳种。可见,传统武术在非物质文化遗产的传统体育项目中占有很大比重。

1 传统武术是非物质文化遗产重要内容

中国武术发展至今,已成为具有多种功能的运动。目前,中国武术已分化为以竞技武术为主的现代武术和传统武术两种截然不同的发展方式。现在,在体育领域里大多以竞技武术进行定义,然而,最初的中国武术是以传统武术形态出现的。传统武术,主要指1911年(辛亥革命)以前就已发展较为成熟,理论和技术系统较为完善的武术。对于中华武术而言,传统武术更具中国传统文化属性与记忆,更能体现中华民族共有的文化价值观念和审美理想,是非物质文化遗产中重要的活态文化之一,也是非物质文化遗产体现其民族性、娱乐性、健身性及多元文化价值的重要手段,已被众多学者誉为“活态人文遗产”。正如联合国教科文指出的那样:“对于许多民族,非物质文化遗产是本民族基本的识别标志,是维系社区生存的生命线,是民族发展的源泉。”中华武术正是我们民族身份识别的标示,是一种可以告诉别人我们属于哪一个民族的文化象征。

图1 国家级非物质文化遗产传统武术收录拳种

2 “非遗”类传统武术项目在高校发展的现状

1998年10月,联合国教科文组织的《21世纪的高等教育:展望和行动》宣言强调,“帮助在文化多元化和多样性的环境中理解、体现、保护、增强、促进和传播民族文化和地区文化,以及国际文化和历史文化”。为此,中国高等院校对关于非物质文化遗产教育展开了研讨,要解决的问题就是在高校教育中把文化遗产教育引入教学体系之中,培养专业人才,并反馈到社会中发挥作用。然而,其实施效果未遂人愿。教育领域对非物质文化遗产缺乏重视和价值认知,教育和文化遗产保护、传承脱节。大学中非物质文化遗产相关学科极度缺乏,教育不能培养提供文化遗产所需社会人才。从“非遗”类传统武术在大学体育面临的境地便可以窥见。高等体育院校、师范大学体育系的武术专业是传承与发展中国武术文化、实现武术教育的重要基地,普通高等院校是普及中国武术文化与内容的集散地,它们在培养武术人才、弘扬武术精神、开发武术项目上发挥着巨大的推进作用。

然而,纵观我国高等体育院校、师范大学体育系现行的民族传统体育专业,及普通高等院校体育课程设置与教学体系,沿袭的仍旧是以武术套路、散手、太极拳等以竞技武术为内容的教育、教学工作,而具有民族鲜明特色与本土化象征的传统武术项目,特别是“非遗”类传统武术项目并未走进大学课堂,进入实质性的教学与普及阶段,像少林功夫、武当武术、回族重刀武术、沧州武术、邢台梅花拳等已进入国家级“非物质文化遗产”名录的传统武术项目并未被大学生所熟知。大多武术专业的学生、甚至是从事武术课程教学的老师对“非物质文化遗产”的内涵、分类与收录项目等一概不知,这是应该引起我们反思的问题。

目前,在我国高等学校中尚没有一所院校设置遗产保护专业,更别提遗产法制化保护了,这不能不引起有关部门的关注。而前南斯拉夫、法国、意大利、美国、加拿大、日本等国家均设有遗产保护高等教育。

3 高校传承“非遗”类传统武术项目的意义

教育是传承与保护文化的必要手段。高校作为一个智能、知识与信息的传播基地,其现行教育体制在民族民间文化资源的普查、挖掘、研究、整合,以及文化传承、发展、创新方面发挥着极其重要的教育功能,在对非物质文化遗产的传承和保护方面具有得天独厚的条件。作为人类文化的传习地,高校应成为一个民族古老生命记忆和活态的文化基因库的忠诚守护神,在彰显民族智慧与精神中具有重要的现实意义与价值。

目前,我国高校有2003所,学生1600万人,教育规模为世界之最。将“非遗类”传统武术项目引入大学,让高校肩负起传承与保护非物质文化遗产的重任,成为一条有效的途径。作为学校体育的最高阶段和社会体育的衔接点,高校在弘扬民族传统体育文化,继承、发扬传统美德,促进社会发展,教育改革,通才教育的需要上,具有十分重大的战略意义。重视民族传统体育文化进校园,优选代表性的项目入课堂,对丰富高校体育、教育内容,具有特殊的意义。

4 建议

4.1 合理优化课程结构

高等体育院校、师范院校体育院系是专门培养武术人才的重要场所,发挥其教育与资源优势,加强对民族传统武术项目的开设力度,优化课程设置,使民间优秀的传统武术项目与文化真正走进校园,贴近社会,特别是对非物质文化遗产目录中的传统武术拳种加大研究与传承,将一些在全国比较普及的拳种纳入必修课的教学,对地域流传的拳种根据自己所在地,有选择地将它们作为选修内容。学科建设上,根据各高校、专业院系教学大纲,结合地域、学科专业特点,有选择地开设适于普及与传播的传统武术项目,特别是体育专科院校、民族院校可考虑设立非物质文化遗产传统体育相关专业,开展本科、硕士甚至博士学历教育,加强非物质文化遗产研究和文化产业研究。做到以文化促发展,以教育促传承。

4.2 加大武术专业师资培养力度

非物质文化遗产的保护与传承是一个系统的工程,传统武术要发展,教师、教练是关键。加大对高等院校武术专业教师的培训、培养力度,鼓励、支持在校教师的进修与学习机会,通过定期培训、讲座等形式,提高其专业素养,建立一支结构合理、素质优良的武术师资队伍。同时从中选拔优秀教师,从事海外武术推广与教学工作,以实现武术人才最优化发展,形成资源的有效利用。

4.3 注重传统武术人才的引进

非物质文化遗产是一种“活文化”,必须由人去延续,传承是非物质文化遗产保护的核心,传承人是保护的重点。引进优秀的传统武术传承人,走进校园,走上讲台,是实现“活态传承”的重要举措,也是实现非物质文化遗产动态保护的重要手段。

4.4 加大中国传统文化的宣传力度

韩志强在《国内外大学校园文化品位建设的比较研究》文中谈到:名校与普通高校的本质区别在于其优秀校园文化的育人功能。提出:学院文化建设必须与本校传统结合,进行多元文化教育,加强校园文化活动的开展与指导,强化精神贯彻文化活动的意识。因此,在大学校园文化建设中,加大对中国传统文化的宣传力度,突出其育人功能,能够使非物质文化遗产的内涵与外延得到全面的诠释。

4.5 加大交流、推广力度

增加交流与推广的机会,在对“非遗”类传统武术项目的传承与发展上,充分发挥高校的资源优势,可通过出国讲学、互访、外事活动、留学生和各国新型移民的交互流动等途径将其传播到世界各国,通过校际间的交流、比赛等活动,推动其发展。

[1]虞定海,牛爱军.中国武术传承研究——非物质文化遗产视角[M].北京:人民体育出版社,2010.

[2]赵苏喆.民族传统体育项目的分类及发展[J].体育学刊,2007,14(5).

[3]郑培凯.口传心授与文化传承——非物质文化遗产:文献,现状与讨论[M].桂林:广西师范大学出版社,2006.

[4]周伟良.论非物质文化遗产保护中的传统武术[J].北京体育大学学报,2008,31(7).

[5]蔡纲,丁丽萍.中国武术的分类[J].上海体育学院学报,2007,31(5):65 -68.

[6]张建雄,江月兰,刘学谦.更多民族传统体育项目走进高校的战略思考[J].武汉体育学院学报,2004,38(11).

[7]王岗.中华武术:一个被忽视的活态文化传统[J].搏击·武术科学,2007,4(8).

The Current Situation and Countermeasures of University Traditional Wushu Education in the Non-material Cultural Heritage

Li Ying

(P.E.Department of Dalian University of Foreign Languages,Dalian,116044,Liaoning,China)

University is the subject of the development of cultaral heritage,in the non-material cultural heritage research,heritage and development plays an irreplaceable role.Traditional martial arts in non-material cultural heritage"Competitive and Sports"class project occupies an important position,strengthen institutions of higher learning traditional martial arts education and heritage,protection and development of our mother culture,is the future of the new P.E.curriculum development issues.

non-material cultural heritage;traditional martial arts;higher education

G852

A

1672-1365(2012)01-0143-03

2011-07-20;

2011-09-10

李颖(1980-),女,辽宁大连人,硕士,讲师,研究方向:武术理论与教学。

——围棋