纳米制剂在抗肝癌药物中的应用分析

龚秋红

(湖南食品药品职业学院专业建设科,湖南 长沙 410014)

肝癌细胞多天生耐药,常规全身给药的化疗方法疗效不明显但毒副作用大。纳米制剂具有靶向、缓释等特性,可以较好的解决这一难题[1,2]。纳米制剂主动聚集于肿瘤区,使肿瘤组织处于较恒定的高浓度药物环境中,从而更直接地杀伤癌细胞,有效地抑制种植性肿瘤的生长;由于药物在短时间内主动富集于肿瘤部位,而非随机弥散于全身,有望通过延缓药物释放速度,减慢其转化为代谢物,从而减轻其毒性作用[3]。喜树碱(CPT)是拓扑异构酶I(TOPO-I)抑制剂,羟喜树碱(HCPT)是从喜树碱基苯环A环中的10位-H由-OH取代合成,是从我国特有的珙桐科植物中提取的具有抗肿瘤活性的生物碱[4,5]。

1 资料与方法

1.1 材料

选用已建立原位肝肿瘤模型小鼠50只及异位种植瘤模型小鼠20只,雌雄兼用,10~12周龄,体质量24~34g,小鼠的一般情况(周龄,体质量,雌雄,生活习性等)均无明显差异,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 取原位肝癌模型小鼠20只,随机分成HCPT纳米组和HCPT粉针组,每组10只,分别尾静脉注射纳米羟喜树碱和羟喜树碱粉针剂,给药剂量5mg/kg。给药后15min处死,分别测定小鼠血液、肝组织、肝肿瘤中药物质量浓度。另取原位肝癌模型小鼠30只,随机分成HCPT纳米组、HCPT粉针组和空白对照组3组,每组10只,分别尾静脉注射纳米羟喜树碱、粉针剂羟喜树碱、生理盐水。给药剂量5mg/kg,每周第1和第4天给药,给药2周后分别测定小鼠血液、肝组织、肝肿瘤中药物质量浓度。筛选20只生长良好,采用肝癌细胞(肿瘤直径约0.5 cm)异位(右侧肩胛部皮下)接种法制备的小鼠。随机分为4组,给药剂量5mg/kg,实验组给予HCTP纳米制剂;裸药阳性对照组给予HCTP冻干粉针;纳米载体组给予等量纳米微球;空白对照组给予等量的生理盐水。每周第1和第4天给药,共给药2周。于首次给药后15d处死动物,称体质量,解剖剥离瘤块,称瘤重。

1.2.2 统计学方法

实验数据均以SPSSI3.0统计软件进行统计学分析。计量资料数值用±s表示。采用2组独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

见表1~表3。

3 讨 论

原发性肝癌是常见的消化系统恶性肿瘤之一,其中肝细胞癌占90%。我国是肝癌大国,也是全球肝癌发病率最高的国家,目前我国肝癌发病人数占全球的55%[6],严重威胁我国人民健康。临床上常用的抗肝癌药物,其中绝大多数水溶性差,心脏毒性和骨髓抑制等副作用较明显。因此,寻求一种具有靶向治疗作用的制剂势在必行。

纳米制剂进入血液循环后,易与血浆蛋白、糖蛋白等结合,形成大分子物质,并被网状内皮系统尤其是肝脏的库普弗细胞所吞噬,增加肝脏药物质量浓度,从而达到靶向治疗的效果[7]。同时,由于肿瘤组织血运丰富,细胞吞噬能力强,纳米制剂的靶向作用使其更容易识别肿瘤细胞,纳米制剂在肿瘤组织中保持较高的药物质量浓度,由于其同时具有控释特性,其控释模式开始表现为相对的爆发释放,在其后相当一段时间内以较恒定的速度释放[8]。药物半衰期的延长,有利于提高作用于细胞周期S期的药物疗效,延长体内循环时间,产生特定肝肿瘤靶向作用[9]。而且,纳米制剂在保证药物作用的前提下,可减少给药剂量,加之具有靶向输送功能,因此有可能达到减轻或避免全身毒副反应的目的。

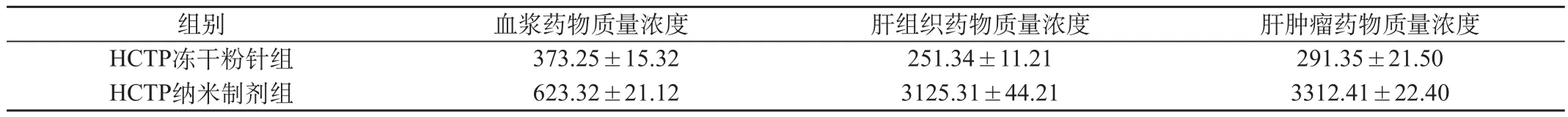

表1 尾静脉注射2种剂型HCPT 15min后,小鼠血浆、肝脏组织及肝肿瘤中药物质量浓度(μg/L,±s,n=10)

表1 尾静脉注射2种剂型HCPT 15min后,小鼠血浆、肝脏组织及肝肿瘤中药物质量浓度(μg/L,±s,n=10)

注:与粉针组比较,P<0.05

组别 血浆药物质量浓度 肝组织药物质量浓度 肝肿瘤药物质量浓度HCTP冻干粉针组 373.25±15.32 251.34±11.21 291.35±21.50 HCTP纳米制剂组 623.32±21.12 3125.31±44.21 3312.41±22.40

表2 尾静脉注射2种剂型HCPT 2周后,小鼠血浆、肝脏组织及肝肿瘤中药物质量浓度(μg/L,±s,n=10)

表2 尾静脉注射2种剂型HCPT 2周后,小鼠血浆、肝脏组织及肝肿瘤中药物质量浓度(μg/L,±s,n=10)

注:与粉针组比较,P<0.05

组别 血浆药物质量浓度 肝组织药物质量浓度 肝肿瘤药物质量浓度HCTP冻干粉针组 1.05±0.08 2.73±0.53 2.82±1.02 HCTP纳米制剂组 2.13±0.51 89.54±16.35 93.85±18.91

表3 体内肿瘤抑制实验结果:各组肿瘤的重量

纳米技术是近年来迅速发展起来的前沿科技领域,其在医药领域的发展必将引起医疗的革命。目前,纳米医药技术的基础理论及纳米制剂的制备工艺尚处在体外细胞培养及动物实验阶段,因此对于纳米技术在治疗肝癌的研究还需做大量的工作。但是,纳米医药技术在抗肝癌研究领域中所展现出的优越性预示着它在临床治疗肝癌中具有广泛的和十分诱人的前景。

[1]吴孟超,沈锋.肝癌研究的进展[J].中华实验外科杂志,1999,6(4):481-482.

[2]秦仁义,裘法祖.纳米生物技术在实验外科的应用前景[J].中华实验外科杂志,2003,20(9):773-775.

[3]Asif M,Arayne MS,Sultana N,et al. Fabrication Dfnanoparticles within polymeric pores for controlled release of drug[J].Pak J Pharm Sci,2006,19(1):73-84.

[4]沈洁,王青松,许向阳,等.喜树碱类衍生物脂质体的研究进展[J].中国药科大学学报,2007,38(4):380-384.

[5]方欢乐,陈衍斌.抗肿瘤药物羟喜树碱研究进展[J].陕西中医学院学报,2006,29(4):11-14.

[6]Parkin DM,Bray F,Ferlay J,et a1.Estimating the wofl cancer burden:globocan2000[J].Int J Cancer,2001,94(2):153-156.

[7]潘宏.羟喜树碱国内临床应用分析[J].中国药师,2009,12(7):967-969.

[8]Soma CE,Dubernet C,Bentolila D,et al.Reversion of multidrug resistance by co-encapsulation of doxorubicin and cyclosporine A in polyalkylcyanoacrylate nanoparticles[J].Biomaterials,2000,21(1):1-7.

[9]Beretta GI,Zunino F.Relevance of extracellular and intracellular interactions of camptothecins as determinants of antitumoractivity[J].Biochem Pharmacol,2007,74(10):1437-1444.