粤西黄泥坑金矿床地质特征及成因浅析

徐燕君,罗义付,肖光铭,罗大略,胡耀国

(1.广东省地质调查院,广州 510080;2.云南金长江有限公司广宁分公司,广宁 526300)

黄泥坑金矿床是广东省近年来新发现的一个剪切带型金矿床,也是广东省继上世纪80年代河台金矿发现后的又一找矿突破,其资源量可望达到大型规模。基于此,本文对该矿床的基本地质特征进行了综合阐述,并对其成因进行初步的探讨,为桂东-粤西地区同类矿床的勘查及成矿机制研究提供理论与实践依据。

1 区域地质背景

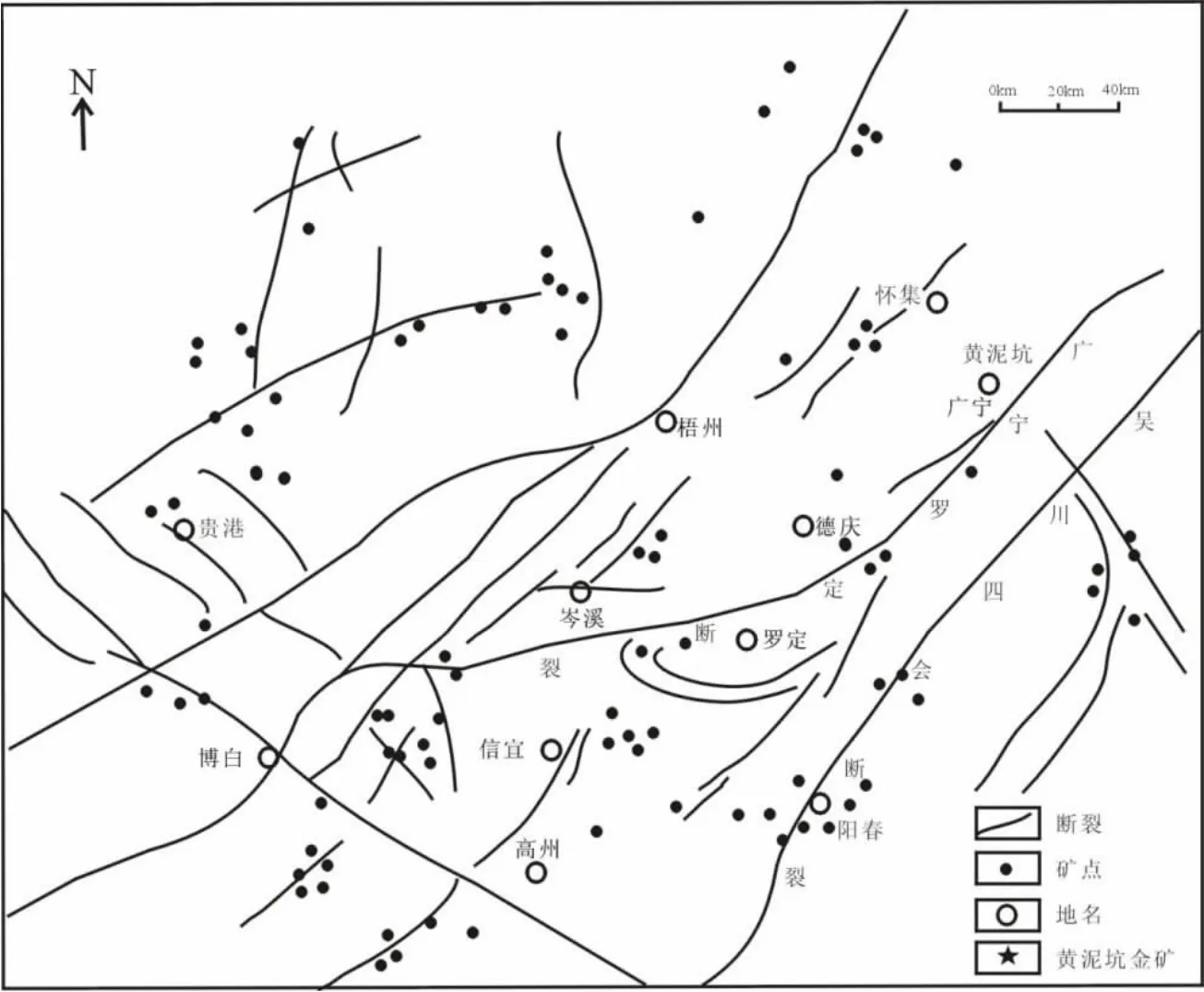

粤西地区是我国贵金属重要产地,有大中型矿产地数十处,与桂东重要的多金属成矿带相毗邻。分布于该区的金银矿床主要有河台金矿、长坑金矿、高明富湾银矿、廉江庞西垌银金铅锌矿、粤西南的信宜银岩锡矿以及新兴天堂铅锌铜金矿等。粤西-桂东地区构造与矿产分布见图1。

该区金矿类型复杂,有构造蚀变岩型、石英脉型、碎裂岩石英脉型、斑岩型及矽卡岩型,此外还有少量沉积变质岩型和砂岩型等。桂东粤西金矿带分布的主要金矿有广东河台金矿、长坑金矿、新洲金矿、板梯金矿及广西的古施金矿、贵港龙头金矿等。这些金矿多数产于古老的黑色岩系中,其成因上多与区域剪切作用有关。黄泥坑口金矿即产在寒武纪八村群水石组的黑色岩系中。

区域地层主要由上古生界泥盆系,下古生界寒武系,元古界震旦系组成。其中寒武系是重要的产金地层,其八村群牛角河组、高滩组和水石组是一套厚约2000 m的含炭质浅变质岩组成的地层,其中牛角河组岩性为灰绿色变质长石石英砂岩夹粉砂岩、含黄铁矿板岩;高滩组为板岩、炭质板岩、变质粉砂岩、石英砂岩和硬砂岩;水石组为变质杂砂岩、石英砂岩、石英粉砂岩、板岩(部分含炭质)。各组均具 Au、Ag、Pb、Zn、Cu 的高背景值。黄泥坑金矿即产于八村群水石组中。

八村群高滩组中产有板梯金矿、金鼓金矿、七星顶金矿。除寒武系是粤西-桂东地区重要产金层位外,震旦纪老虎堂组也是重要的产金层位,其岩性主要为石英砂岩、片岩及板岩与硅质岩,产有河台金矿及新洲金矿。

黄泥坑金矿区位于粤桂隆起带的北东缘,吴川四会断裂带的北西侧,广宁-罗定构造变质带NE向褶皱带的东北端,也是NW向连阳-广宁构造岩浆岩带与NE向云开隆起的交接部位。

图1 粤西-桂东构造与矿产分布图(据文献[1]修改)Fig.1 Distributing diagram of regional tectonics and mineral deposits of areas between western Guangdong province and eastern Guangxi province

区内金矿的主要控矿断裂为罗定-广宁大断裂,走向NE,其展布方向自北起于石坎,往南西经广宁江屯、石涧、乐城,然后向南西偏转,与吴川四会断裂带逐渐分开,经德庆六都沿宋桂断裂和罗定盆地北西侧的大湾、涌流、尖岗顶断裂展布,向西延入广西北流、岑溪、玉林,与合浦-博白断裂、钦州-灵山断裂衔接。该断裂在罗定盆地内总长约300 km。由多条平行侧列的断裂和挤压破碎、糜棱岩化、片理化、角砾岩及混合岩化带等组成。断裂引起的变质作用强烈,变质带宽约20 km,主断裂面多陡倾,倾向NW。该断裂带也位于云开混合岩带的西北缘,构成区域混合岩边界,控制了区内重要的金银矿床分布。

区内岩浆岩活动强烈,主要有分布于矿区北部的广宁岩体,其岩性为燕山期黑云母花岗岩或者花岗闪长岩,呈巨大的岩基和中、小型岩株、岩墙产出。

2 矿床地质特征

2.1 矿区地质背景

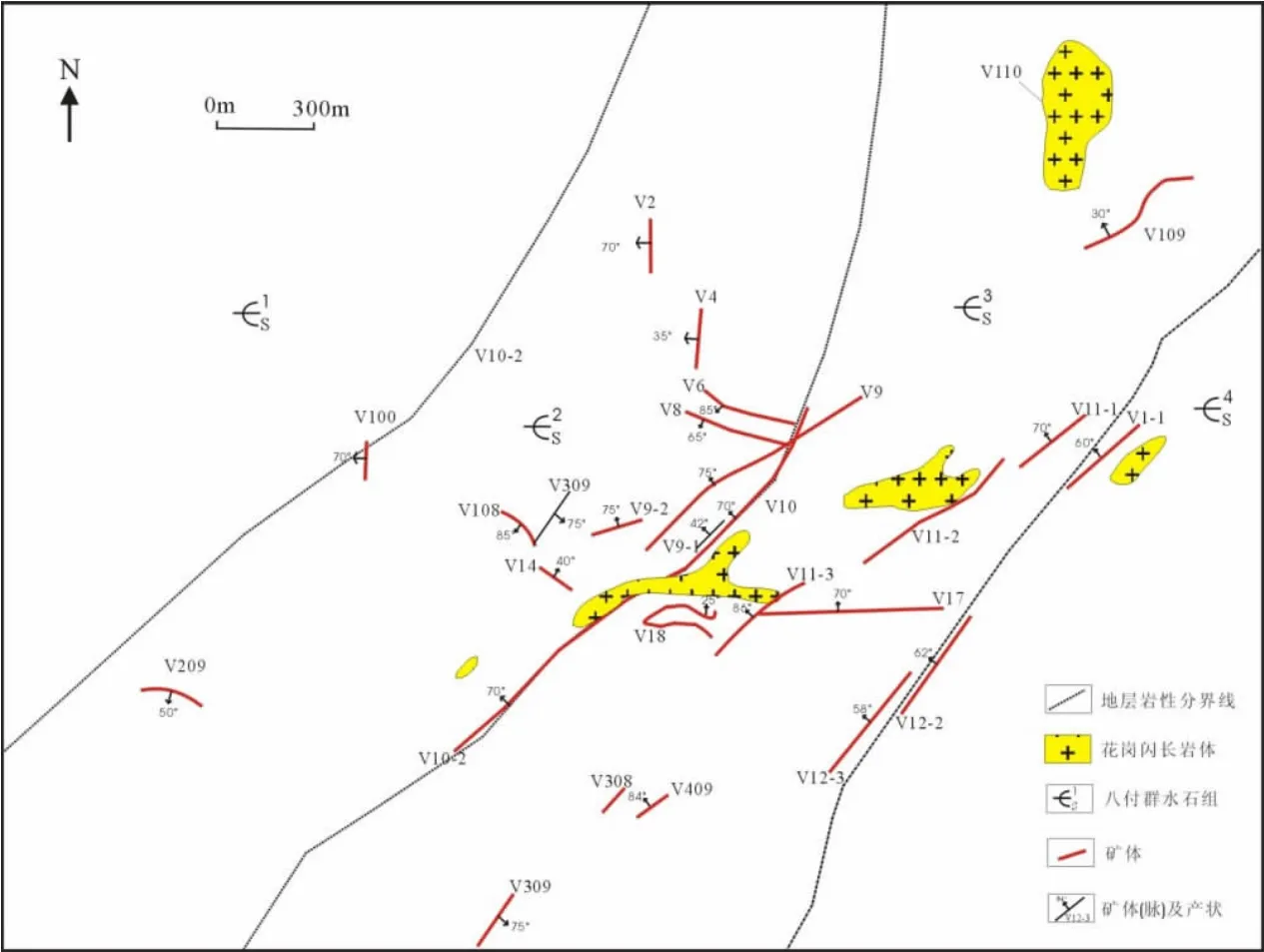

黄泥坑金矿床地质特征见图2。黄泥坑金矿的赋矿围岩为寒武纪八村群水石组,岩性为一套类复理沉积建造的浅变质岩系。地层总体走向NE,倾向SE为主,局部NW,倾角多为50°~65°。岩层颜色总体较深,呈灰绿色、深灰色、灰黑色,属浅变质黑色岩系。根据岩性组合、沉积特征共分为四段,由下而上:第一段为变质石英砂岩与绢云母板岩和石英粉砂岩互层;第二段下部以变质细粒石英砂岩、泥质细砂岩为主,夹粉砂岩、板岩;上部以变质粉砂岩为主,夹板岩、细砂岩和中细粒石英砂岩;第三段为变质中细粒石英砂岩,夹粉砂岩、板岩、千枚岩等,局部地段夹炭质板岩、硅质岩等,并见黄铁矿化;第四段以灰绿色、灰色绢云母板岩,千枚岩为主,夹石英砂岩,变质细粒石英砂岩等。

本矿区主要成矿构造多为NE向断裂构造,次有NW向、E-W向。NE向断裂构造规模大,延伸较远,一般有上千米到几百米长,构造痕迹清晰。其中F10断裂规模较大,局部地段出现矿化现象。该套构造系统常形成构造蚀变岩型矿化带,伴随硅化、黄铁矿化和其它多金属元素矿化现象。粤西地区金的成矿元素与该套断裂系统关系密切。

区内岩浆岩主要为燕山期黑云母花岗岩,黄泥坑金矿位于广宁燕山期黑云母花岗岩体的外接触带。矿区西临NE向白垩纪断陷盆地边缘,中部出露的花岗闪长岩体其边缘相蚀变强烈,具钠长石化、绿泥石化等。矿区内出露的岩体面积一般较小,如排坑岩体面积约0.1 km2,高圳岩体面积约为0.02 km2。其它还发育有更为细小的呈岩枝状的岩体,呈NE75°方向延伸。黄泥坑矿床中的矿体基本沿岩体与围岩的接触带分布。

2.2 矿体特征

(1)矿体产状与分布

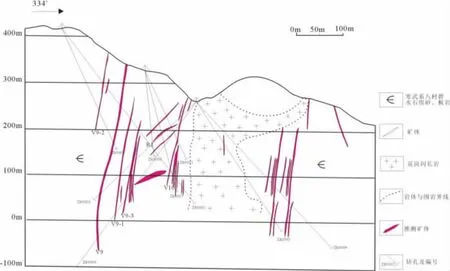

矿体均为脉状,已发现金矿脉25条,其延伸主要有三个不同方向,以NE-SW向为主,均倾向NW,倾角一般为 70°左右,如 V9、V10、V11、V18(图3)。矿脉常相互平行,在V9-V11之间出现多组平行脉,如 V9、V9-1、V9-2、V9-3、V10、V11;在 150~200 m水平标高上,平行的矿脉和构造蚀变带多达十多条。除NE向矿脉以外,少量脉为展布为NW向,与地层产状斜交,倾向SW,陡倾,矿体规模较小,如V6、V8、V14等矿体,这些小矿脉均分布在V9的上盘。此外还有E-W向和S-N向两组矿脉,但矿脉规模小。除陡倾矿体外,矿区还发育一组倾角为30°~40°缓倾斜的矿脉,如矿脉VR1、V18、V109和V11等(图3),其走向大多为NE向。NE向矿脉还具有左行侧列的特点。

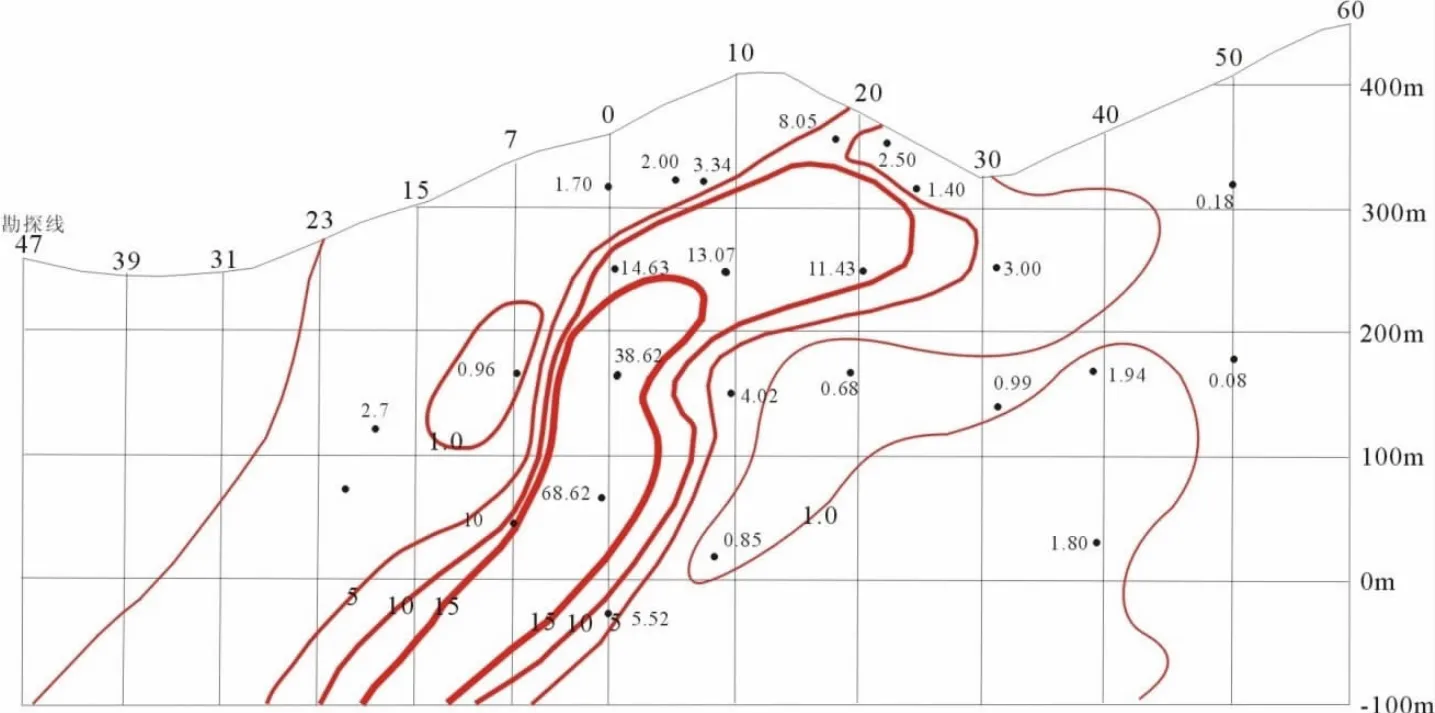

矿区内金矿脉长度差异大,介于100~700 m之间,大多数矿脉为200~300 m。区内最长的矿脉为V10和V11号。从纵剖面的Au的矿化强度来看,矿体自中心向外围强度明显降低,且矿体侧伏明显(图 4)。

图2 黄泥坑金矿床地质简图Fig.2 Sketch geological map of Huangnikeng gold deposit

图3 黄泥坑金矿床0号勘探线剖面图Fig.3 Cross section of0#exploration line of Huangnikeng gold deposit

(2)围岩蚀变与矿化分带

区内与成矿关系密切的围岩蚀变主要硅化、黄铁矿化、碳酸盐化、绿泥石化和高岭土化,还有与岩体有关的角岩化,蚀变作用分带现象不明显。断裂引起的蚀变主要以硅化为主,伴生有黄铁矿化和金矿化,形成 Cu、Pb、Zn、As的硫化物,蚀变岩一般呈带状充填在断裂构造内,形成有1~10 m宽的构造蚀变岩带。构造蚀变带一般由三部分组成,一是断层面,一般比较平滑,有相对摩擦痕迹,常见黑灰色粉末状黄铁矿充填在层面上,伴有角砾状石英,在断层面之间充填有宽6~10 m硅化岩;二是碎裂状硅化岩,由网脉状石英细脉和硅化变质石英砂岩角砾组成,充填有黄铁矿细脉,以及粒状的黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿、闪锌矿和黄铜矿等硫化物。原岩泥质岩或泥质胶结砂岩、粉砂岩均部分蚀变为绿泥石和浅黄色高岭石。三是石英脉,呈薄脉状充填交代了围岩,使蚀变岩进一步硅化和黄铁矿化,并产生金矿化;这种石英脉呈不规则网脉带状,石英呈暗灰色、油脂光泽,同时伴生的毒砂和细粒黄铁矿发育,并可见自然金。构造蚀变岩与围岩界线不明显,呈渐变过渡状,是黄泥坑金矿找矿的重要标志。

图4 V9号矿体金矿化强度(按Au矿化>1×10-6圈定)Fig.4 Constant value line of Au’s mineralizing intensity of V9 ore vein

(3)矿石特征

矿石结构构造:金矿石结构主要有压碎结构,粒状变晶结构,变余半自形粒状结构,砂状结构等。近花岗闪长岩体接触带的金矿石还具有变余斑状结构和鳞片粒状变晶结构等。金矿石构造主要有条带状构造、角砾状构造、网脉状构造;硫化物矿石还具浸染状构造和团块状构造等。主要矿石矿物有黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、磁黄铁矿、毒砂、自然金、自然银等,脉石矿物有石英、方解石、白云石等。不同矿石矿物主要特征描述如下:

自然金为淡黄色到金黄色,呈不规则粒状、条状、枝状、网脉状产出,主要充填于黄铁矿或毒砂菱形晶粒集合体间隙中,亦见于毒砂破碎裂隙中,呈断续裂隙状分布。金的粒径变化于0.01~0.3 mm,多为小于0.01 mm的细粒金,分布极不均匀。多数为不可见金,但少数富矿地段金矿石含有可见自然金,如VR1、V9号脉普遍含有自然金。

自然银:他形粒状,不规则状,粒径小于0.03mm,常见于方铅矿裂隙中,见发育于多金属硅化石英砂岩中。其它金属矿物主要有少量的磁黄铁矿、辉铜矿、蓝铜矿等。

闪锌矿呈深褐色,不规则粒状结构,团块状、细脉状和浸染状构造,晶粒间常含有乳浊状黄铜矿。方铅矿呈铅灰色,不规则粒状、浸染状分布、含量1%左右。闪锌矿含量高于方铅矿。黄铜矿呈深黄色,不规则粒状、细脉状或浸染状分布于围岩裂隙和碳酸盐脉之裂隙中,含量1%左右。黄铁矿是金矿石中含量最高的矿物,常与毒砂共生,呈不规则粒状或立方体或五角十二面体粒状,见碎裂构造,颗粒粗大和晶形完整的黄铁矿含Au较少或不含Au,而细粒状或灰黑色粉末状黄铁矿则含Au较高。黄铁矿的形成为多期次,当与后期石英细脉共生或者相互穿插时,矿脉金品位明显增高。毒砂为不规则菱面状、长柱状和粒状,细粒状。一般粒径为0.01~1.2 mm。有时可见柱状粗大晶粒被后期构造活动压碎和断折。矿石中毒砂含量高,其Au的品位也高。

脉石矿物主要有石英、方解石、白云石,以及少量与花岗岩蚀变有关的绿泥石、绢云母、叶腊石、滑石等蚀变矿物。石英:呈不规则粒状,棱角状,大小0.1~1 mm,波状消光或碎裂构造,常呈脉状,重结晶作用明显。脉石矿物中,石英与成矿关系甚为密切。石英是由多种原因和多期次充填形成的,受构造影响,纯白色石英呈网脉或胶结物形式发育在硅化岩或构造蚀变岩中,后期以热液状态充填于裂隙中的石英脉与Au矿化有密切关系。从成矿阶段分析看,含有方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等矿物的硅化岩被含可见金的石英脉交代;说明含金的后期热液叠加在含多金属元素的硅化岩或石英脉上,形成高品位的金矿石。

(4)矿物生成顺序

根据野外观察和矿物生成世代来划分,黄泥坑金成矿期可简单划分为构造碎裂岩阶段、硫化物阶段、含金石英(网)脉阶段及碳酸盐阶段矿阶段。

第一阶段为构造碎裂岩阶段,主要形成石英、粒状黄铁矿。

第二阶段为硫化物阶段,主要生成石英,黄铁矿、方铅矿、闪锌矿及黄铜矿等硫化物。

第三阶段为含金石英(网)脉阶段,主要形成石英、毒砂、自然金、自然银,还有少量的方铅矿、闪锌矿和细粒黄铁矿,该阶段为金的主要矿化阶段。

第四阶段为碳酸盐阶段,形成方解石、白云石等碳酸盐矿物,有少量黄铜矿生成。

2.3 矿石类型

矿区金矿矿石类型简单,按矿化特征、矿石结构构造和矿物成分划分为碎裂岩型金矿石、硅化岩型金矿石、石英脉型金矿石,各类型特征描述如下。

石英脉型金矿石主要由条带状石英脉组成。该类矿石具有显微晶状结构和粒状结构,块状构造或网脉状构造。主要金属矿物有黄铁矿、毒砂和磁黄铁矿,少量方铅矿、闪锌矿和黄铜矿,多呈不规则粒状和浸染状,细脉浸染状或网脉状;粒状黄铁矿一般不含金,以粒状黄铁矿为主的石英脉型金矿石品位只有1×10-6左右,而以毒砂成分为主的石英脉矿石,其金品位很高,一般品位在10×10-6以上,最高可达到100×10-6以上,以不可见金为主,含少量自然金。非金属矿物主要为暗色石英、碳酸盐矿物等。矿区单一石英脉型矿石较少,主要见于V17号、V18号、VR1和V9主要矿段,一般Au品位较高。

碎裂岩型金矿石为角砾状,碎裂状矿石。由具砂质结构的砂岩或板岩受断裂构造作用后发生碎裂形成,常发育有弱硅化和黄铁矿化。Au的品位一般在(1~5)×10-6。该类矿石具有变余结构、变晶结构,网脉状、角砾状、团块状、碎裂构造等。金属矿物主要有黄铁矿,为它形粒状,含少量铅锌铜等的硫化物。脉石矿物主要为石英,呈他形粒状及不规则微晶-隐晶集合体,含少量的方解石。

硅化岩型金矿石(蚀变岩型)具有粒状变晶结构,碎裂结构和网脉状、块状构造。主要矿物成分为石英,呈不规则粒状、棱角状,波状消光,裂纹发育,受晚期热液交代作用的影响,普遍产生重结晶现象。矿石矿物主要为黄铁矿和毒砂,有时伴生有少量粗粒结构的方铅矿、闪锌矿或黄铜矿等硫化物。黄铁矿一般呈不规则粒状或网脉状,当硅化岩受含粉末状灰黑色黄铁矿时,矿石的Au品位明显增高。该类矿石主要为构造变质作用形成,并受后期热液叠加作用,使金矿化更为强烈,从而形成较富的含金硅化岩型矿石。虽然区内板岩和花岗闪长斑岩受后期构造热液交代作用也可以形成硅化岩并发生Au矿化,但矿脉规模小,工业意义不大。

空间上,以上三类矿石分布相互间并无明显的界限,一条矿脉或一个矿段常出现多种矿石类型共存现象,或是一段矿体几种矿石类型共生。普遍情况是石英脉型金矿石居多,表现为石英细脉穿插入碎裂岩或硅化岩,并在接触带形成强烈硅化的金矿石。

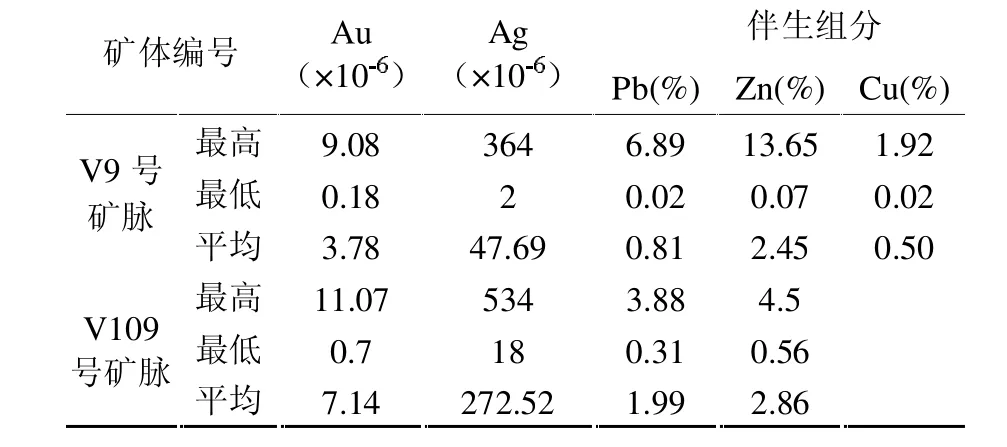

2.4 伴生矿产特征

矿区矿脉除含Au外,还普遍伴生有少量的Ag、Pb、Zn、Cu、As等元素(表 1)。其中 Ag单样含量最高可达到2750×10-6,Pb单样含量最高可达7.93%,一般为0~0.5%,Zn含量最高可达13.65%,一般为0~1.0%,Cu单样含量最高可达到2.59%,一般为0~0.2%。含Au量较高的矿石,一般Ag、As含量也高。

Ag、Pb、Zn、Cu 等多金属主要赋存在黄铁矿、方铅矿、闪锌矿和黄铜矿中,这些多金属硫化物主要分布于花岗闪长岩体的接触带上。其中Ag多赋存于毒砂、黄铁矿、方铅矿和闪锌矿等硫化物中,可能还有与Au共生的银金矿;Cu在金矿体中含量不高,一般矿石可见细粒状和细脉状(<1 mm)的黄铜矿,大多含量<0.01%,另在碳酸盐脉、白云石脉中可见黄铜矿。

表1 黄泥坑金矿伴生组分含量Table 2 Associated components content of Huangnikeng gold deposit

3 矿床成因浅析

3.1 物源区

从成矿物质来源来看,区域古生代的黑色变质砂、板岩是重要的矿源层。大量研究表明,桂东粤西这套古老的变质砂、板岩,受NE-SW向断裂构造剪切作用控制。岩浆上升侵入过程中,带来的含水热液与这套富含矿质的地层发生水岩反应,围岩与热液接触带形成硅化、黄铁矿化等,形成初步富集的矿化体。

3.2 构造动力学机制——剪切作用

剪切带是发育在地壳内部的一种狭长的板状、席状、面状、或曲面状的由高应变岩石组成的构造带,即一条线性高应变带[2-3]。剪切构造形变常表现为中深部为韧性剪切作用,浅部为韧脆性剪作用,浅部常是金矿定位的重要场所[4]。与剪切带相关的金矿床主要类型有糜棱岩型、破碎蚀变岩型及石英脉型[5-7]。

黄泥坑金矿床的矿石特征表明,该金矿床为剪切带型金矿床。从矿石类型上看,属构造蚀变岩为主伴随石英脉型金矿床。由野外地质现象可以看出,黄泥坑金矿区成矿脉带未见有糜棱岩,多数为碎裂岩及构造蚀变岩,由于应变连续性差,脆性破碎和摩擦滑动活动形成了一系列构造岩,如初碎岩、碎裂岩、硅化岩和石英脉岩等,这些都是脆性断裂构造活动标志,表明黄泥坑金矿主体动力学成因为浅部脆性剪切作用成矿,其深部应存在韧性剪切作用,因浅部也未见韧性剪切带的抬升证据。从矿脉特征来看,矿脉自中心至外围出现明显的分带性:中部为含金石英脉(含微细硫化物和金)→边部为弱矿化石英脉-含矿碎裂岩(细脉黄铁矿化)-构造蚀变岩(以硅化为主,含金,见硫化物细脉)→外围为寒武纪八村群水石组砂、板岩。

矿区断裂构造分为NE向、NW向、以及E-W向三组。其中NE向断裂构造最为发育,对金成矿起的作用最大。例如V9、V11号矿脉,形成有一定规模的矿床。特别是F10断裂构造带规模大,构造带宽,延伸远且延深长,并在有利地带形成低品位碎裂岩型金矿体,表明F10既是导矿构造,同时也是赋矿构造,为成矿物质的迁移提供了主体运移通道,表现为区内较大的断裂多出现明显的金矿化。随着构造运动带来的成矿热液与围岩反应并形成蚀变带或者金矿体,同时伴生有Ag、Pb、Zn、Cu等其它硫化物的沉淀。从黄泥坑金矿床地质特征不难看出,矿区主要矿脉严格受断裂构造的控制,次生的构造蚀变岩带和层间构造破碎带均是金矿的重要赋矿部位。

从区域地质历史来演化来看,粤西-桂东地区中生代岩石圈经历了224~265 Ma的碰撞挤压,该期可能造成韧性剪切作用对围岩中的金元素进行初步富集;在154~163 Ma区域出现由挤压到伸展阶段的转换,此时,本矿区中深部可能出现韧脆性构造;至80~120 Ma则出现强烈拉张伸展的构造过程[1]。粤西大规模的成矿作用主要发生在燕山早期构造转换与燕山晚期拉张伸展。而黄泥坑金也在之前多次的剪切作用叠加过程中得到充分富集,在此期间由于减压扩容空间的形成,部分地段形成达到工业利用的矿物堆积。

寒武纪海西印支期经历了从云开地块向湘桂发生陆陆碰撞过程,伴随块体间的碰撞,沿罗定-广宁断裂广泛发育CPG型花岗岩(即含堇青石富黑云母过铝花岗岩)[8]。此时沿NE向的罗定-广宁断裂形成较早的金等成矿物质得以活化迁移与富集,深部形成较深大的韧性剪切带;在154~163 Ma期间的构造转换过程中,NE向罗定-广宁断裂也受挤压转向伸张转换的构造作用影响,导致构造裂隙数量增多,且明显发育,中浅部形成较大的断裂空间,部分成矿热液上升,受到扩容减压作用,在有利部位形成小规模的矿质富集区;到燕山期,构造转换与拉张伸展造成足够的赋矿空间,剪切作用形成的含矿流体得以上升,加之岩浆作用的侵入,导致矿体既有深部来含矿流体中的矿物质沉淀,又叠加岩体与围岩的水-岩反应形成的金矿,最终形成与石英脉、蚀变岩及碎裂岩空间上共存的脉状富金矿体。

3.3 岩浆活动——矿质活化富集

区内金矿脉的成因,除与构造断裂蚀变带有关外,同时还与花岗闪长岩岩枝在空间上有密切关系。在矿区发育一个大致呈NNE走向的岩体群,长约2500 m,宽400~500 m,有5个露头,面积均较小,主要岩性为中酸性的花岗闪长岩,呈岩枝状产出,大多为透镜状。主要矿脉V9、V18、V11和V10等及金元素的化探异常大致与该岩体群平行分布。矿区主要岩体与围岩接触界线常形成NE向的破碎带及金矿体,而矿脉产出位置基本与岩体空间上距离不远,岩体与地层接触带常出现硅化、碳酸盐化,黄铁矿化等矿化蚀变,均显示金矿化与岩浆活动关系密切。

野外调查表明,矿区内的部分岩体中局部也有金矿化现象,当这种产有含矿细脉的岩体经风化后,可在地表富集形成表生风化矿体。

成矿作用中,岩浆的侵入作用是导致矿源层水石组中的 Au、Ag、Pb、Zn、Cu 等多金属元素活化的另一重要驱动因素。在这种热流体的作用下,围岩中的金及其它金属元素得以活化,通过导矿构造,在浅部脆性断裂部位,由于地球化学障及温压条件的变化下定位成矿。然而,究竟岩浆岩对于黄泥坑金矿的成矿贡献有多大,仍需要更多工作去证明。

4 结论

黄泥坑金矿是一个典型的与岩浆活动有关的剪切带型金矿床,矿体产在脆性剪切带的减压扩容带中。宏观上来看,其控矿因素包括地层、构造与岩体。其中寒武纪八村群水石组变质砂岩、板岩是重要的矿源层;岩浆侵入作用产生及深部韧性剪切作用形成的热流体可能是重要的萃取剂,而NE向陡倾的压扭性断裂成为重要导矿与赋矿构造。矿床形成具有多期性,在深部韧性剪切作用诱导形成的浅部脆性断裂成为成矿物质定位的最佳场所,而广宁-罗定断裂是该矿形成的重要区域控矿构造。通过对该矿床的宏观地质特征与成因分析,我们初步认为该矿床是一个与剪切作用有关的浅层中低温热液矿床。

[1]蔡明海,彭松柏,孟祥金,等.桂东-粤西地区中生代成矿规律及动力学机制探讨[J].华南地质与矿产,2001,(2):35-42.

[2]Ramsay J G.Shear zone geometry:A review [J].Journal of Structure Geo1ogy,1980,2:83-99.

[3]Davis G H,Reynolds S J.Structural geology of rocks and regions(2nd Ed.)[M].NewYork:Jhon Wiley&Sons,1996:1-776.

[4]王全伟,骆耀南.剪切带型金矿床成矿机理综述[J].四川地质学报,2002,22(1):10-15.

[5]翟裕生,张潮,宋鸿林,等.大型构造与超大型矿床[M].北京:地质出版社,1997:1-180.

[6]陈柏林,董法先,李中坚.韧性剪切带金矿成矿模式[J].地质论评,1999,45:186-192.

[7]陈柏林.与韧性剪切带有关的不同金矿化类型地质地球化学特征对比研究[J].地质地球化学,2000,28:24-30.

[8]Bernard B.A review of the relationships between granitoid types,their origins and their geodynamic environments[J].Lithos,1999,46:605-626.