广东云浮大金山钨锡矿床地质特征及找矿潜力分析

郭 敏

(广东省地质调查院,广州 510080)

大金山矿区位于大绀山弧形断裂带的中心,本区已知矿床较多,矿化复杂,类型多样,环绕大绀山弧形断裂分布有大降坪特大型硫铁矿、高枨大型银铅锌矿、九曲岭中型锡矿、石门头中型铅锌矿等矿床。大金山钨锡矿是大调查以来新发现的矿床,由广东省地质调查院负责矿区勘查,目前已施工钻孔近百个,累计进尺35000余米,控制矿体已达大型规模。本文根据最新工作成果,对矿床成矿地质背景、矿床地质特征以及找矿潜力等方面进行阐述。

1 成矿地质背景

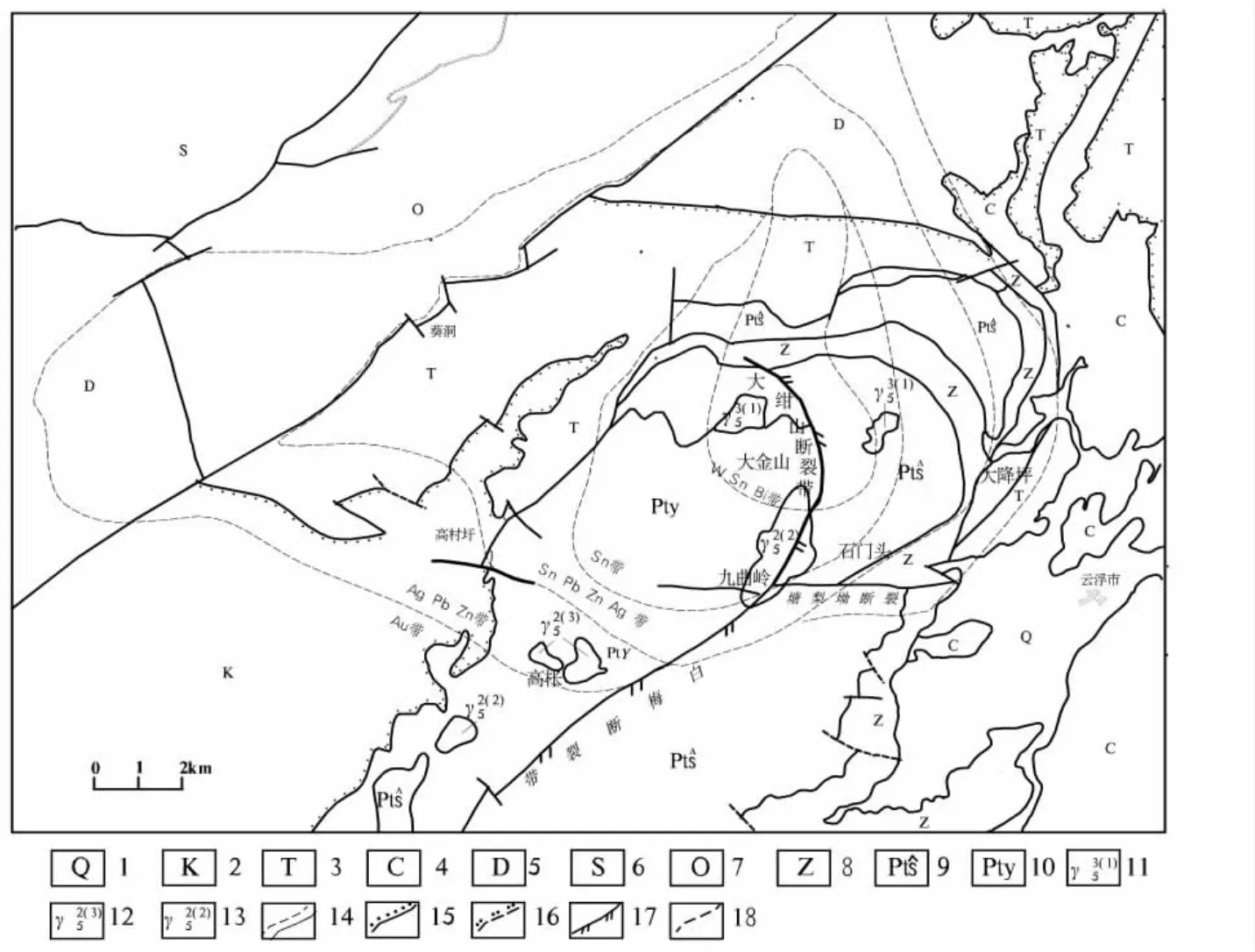

大金山矿区位于高要-惠来E-W向构造带与NE向云开隆起的交切部位,吴川-四会深断裂带西侧。区内地层发育较齐全,岩浆活动强烈,构造复杂(图 1)。

区内出露的赋矿地层主要有元古界云开群和震旦纪大绀山组。其中,元古界云开群为一套中深变质岩系,主要岩性为黑云母片麻岩、混合岩、片岩,局部夹黑云母变粒岩、云母石英片岩;震旦纪大绀山组为一套喷流(气)沉积形成的浅变质岩系,主要岩性为层纹状条带状粉砂岩、石英砂岩,夹火山碎屑岩、沉凝灰岩、黄铁矿层、泥灰岩和硅质岩,其底部b段是脉状钨锡矿的赋矿层位。

E-W向高要-惠来纬向构造带与NE向云开隆起的交切,形成了著名的大绀山旋转构造。该旋转构造由一系列的压性弧形断裂组成,是区内主要的导矿、控矿构造。在矿区南部构造带走向NE,倾向SE,与白梅断裂带汇合;在矿区中部,其产状逐渐转为走向NNW,并呈雁列排布;在矿区北部,旋转构造带走向转为NW,倾向NE。在其影响下,矿区南部大坳矿段形成了NE向、NW向的容矿构造,矿区中部和北部的坑底、石垠矿段形成了NW向容矿构造。

区内岩浆活动强烈,以花岗质岩浆活动为主,主要有燕山二期和燕山四期花岗岩及各种岩脉。燕山二期花岗岩主要岩性为灰白色中粒黑云母花岗岩、中粒斑状黑云母花岗岩。燕山四期花岗岩为灰白色细粒黑云母花岗岩。岩脉主要有花岗岩脉、花岗斑岩脉、伟晶岩脉及基性岩脉。

区内发育环状的水系沉积物地球化学异常(图1)。环状异常带长约30 km,宽约1~3 km,主要由Ag、Cu、Pb、Zn、Sn、Bi、W、Sb 等元素异常组成。Au、Ag、Pb、Zn、W、Bi、Sn 等元素异常浓集带呈环状分布,异常元素组合复杂,相互套合好,异常规模大,强度高,多数元素出现浓度内带。

图1 广东省云浮市大金山地区区域地质略图Fig1.Simplified Geological map of Dajinshan area,Yunfu,Guangdong

2 矿床地质特征

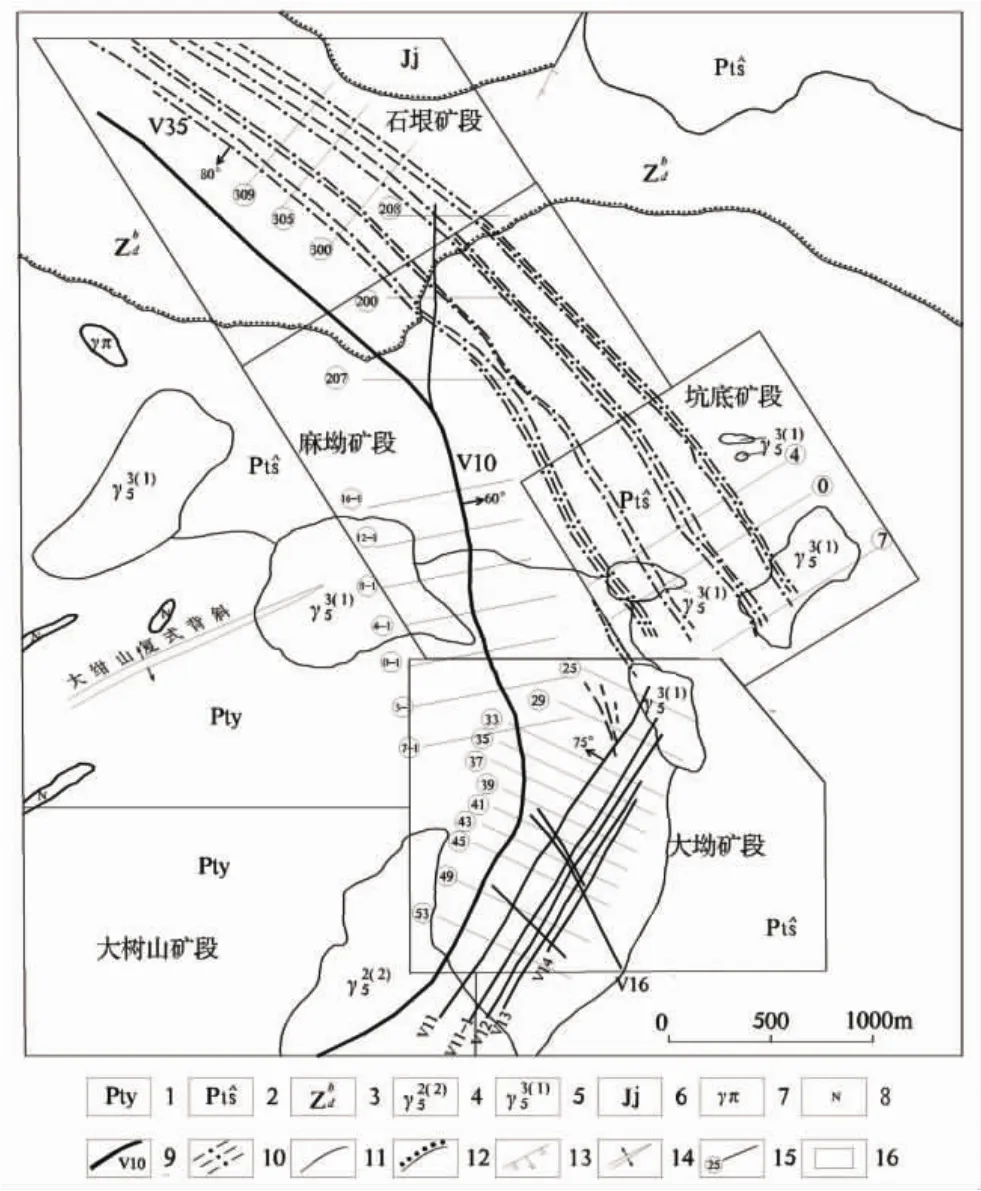

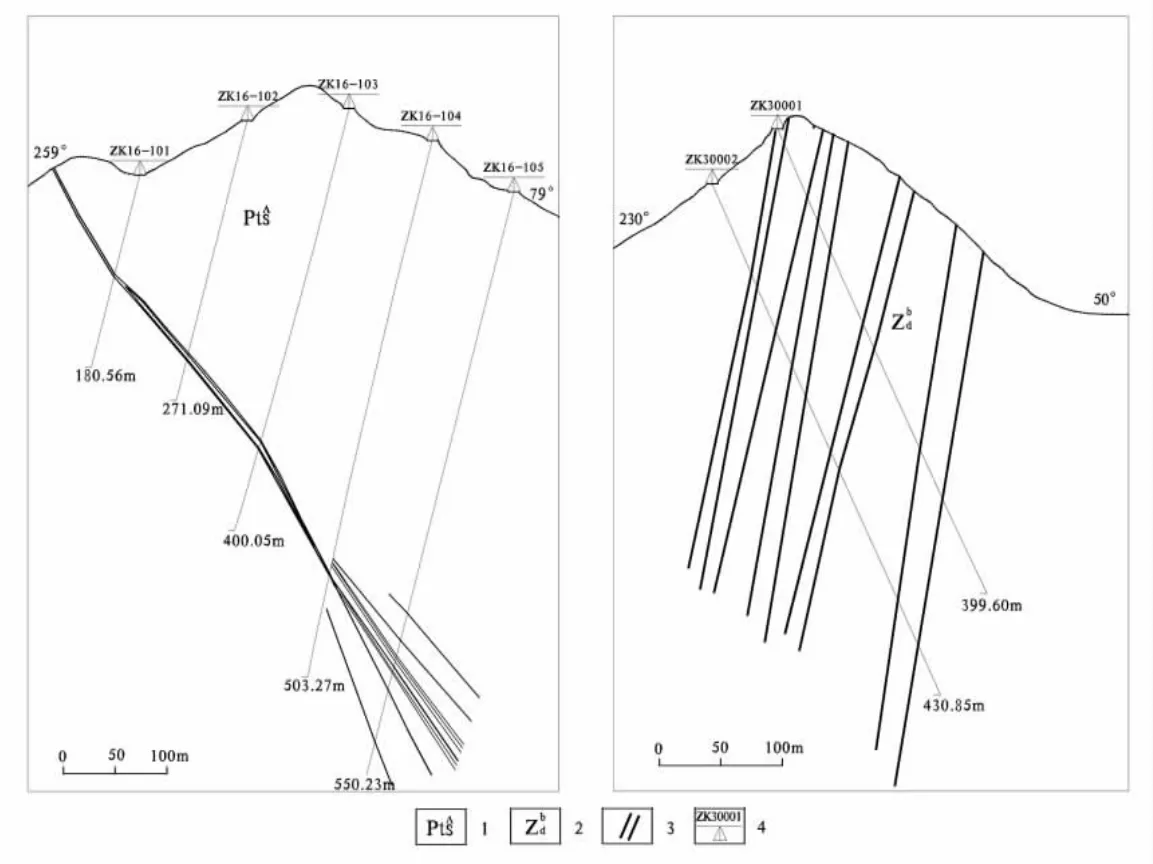

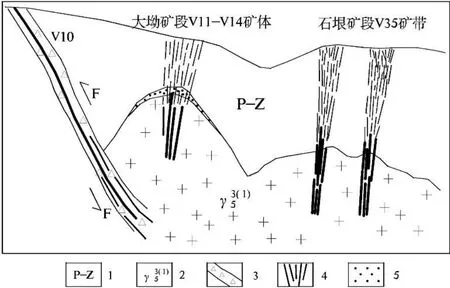

大金山钨锡多金属矿床受大绀山弧形断裂带控制,矿体沿主干断裂及旁侧的构造裂隙带产出,主要矿化类型为石英脉型、构造蚀变岩-石英脉复合型和蚀变岩体型。根据其矿化类型及产状不同,划分为大坳、麻坳、石垠和坑底四个矿段(图2)。

2.1 石英脉型钨锡矿

该类型矿体位于V10号矿体东侧的大坳、坑底和石垠矿段,近平行产于由硅化、云英岩化蚀变岩及石英(网)脉带组成的蚀变带中。主要包括NNE向和NW向两组矿体。

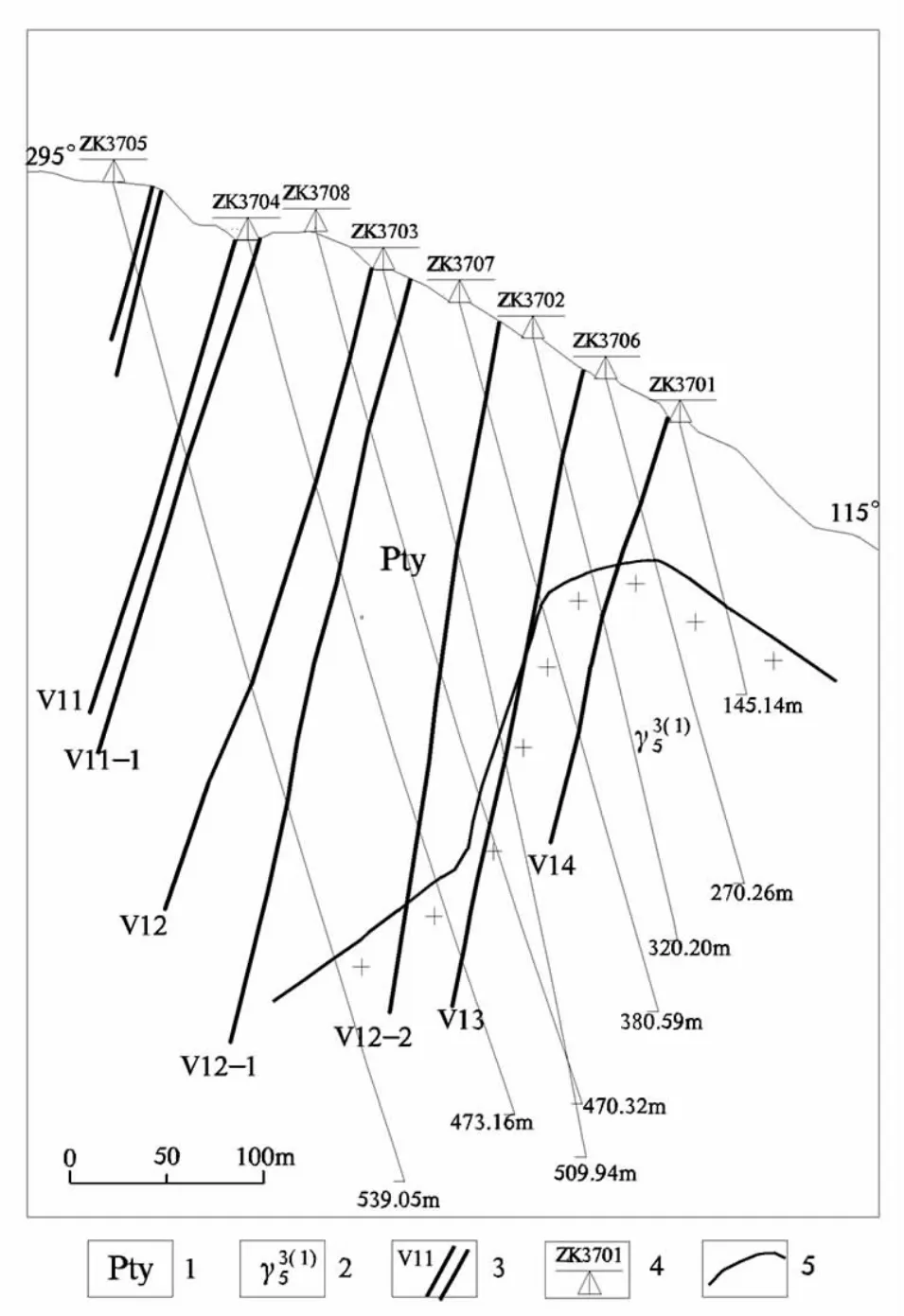

NNE向矿体主要分布在大坳矿段,共圈定V11、V11-8、V11-12、V12、V12-2、V13、V14 等 7 条工业矿体,矿体总体产状295°∠75°,地表控制矿体长度1000~1400m,矿体平均厚度1.09~2.08m,控制最大斜深大于450 m(图3);平均品位WO30.30%~0.50%,Sn 0.20%~0.30%。矿体主要由石英细脉、网脉及蚀变围岩组成。矿石类型主要为黑钨锡石石英网脉矿石和黑钨锡石蚀变岩矿石。石英网脉脉幅一般为0.2~10 cm,局部可达15~50.0 cm,含脉密度一般为10~15条/m,含脉率一般为3%~10%,局部较密集,含脉率达30%。金属矿物主要有黑钨矿、锡石、辉铋矿、辉钼矿,其次为黄铁矿和少量的方铅矿、闪锌矿。矿石的结构主要为自形-半自形晶粒状结构,主要构造为网脉状构造。围岩蚀变主要为硅化、云英岩化、黄铁矿化、绿泥石化、钠长石化等。

在矿区南部的大坳矿段,NW向矿体为石英大脉型钨锡铋矿体,以V16矿体为代表。地表控制长度>811 m,矿体位于+475 m标高至+850 m标高,垂直高差达380 m±,矿体产状60°∠82°。沿走向矿脉分支复合较少,形态简单,脉幅、品位较稳定且连续,为简单的脉状体。矿脉脉幅0.15~0.5 m,平均0.32 m,全脉平均品位WO30.631%,Sn 0.234%,Bi0.177%,Mo0.058%。在矿区中北部的坑底矿段和石垠矿段,NW向矿体主要为含钨锡石英细脉。以V35矿体(带)为代表,石英脉宽度在0.5~3 cm范围内,偶见有宽约10 cm的石英脉。矿体倾向220°~240°,倾角 70°~ 85°,地表延伸较长,贯穿石垠和坑底矿段,总长度约3000 m(图2);钻孔控制斜深大于360 m,矿体平均厚度1.3~1.85 m;平均品位WO30.15%~0.50%,Sn 0.40%~0.80%。

图2 云浮大金山钨锡矿区地质图Fig.2 Geological map ofthe Dajinshan W-Sn deposit,Yufu,Guangdong

2.2 构造破碎带-石英脉复合型钨锡矿

大绀山弧形断裂带为大金山矿区最主要的导矿构造,也是重要的容矿构造,形成构造破碎带-石英脉复合型钨锡矿。该类型钨锡矿主要分布于麻坳矿段,产于硅化蚀变破碎带中,走向与主干断裂一致,以V10矿体为代表。该矿体地表控制含矿硅化蚀变破碎带长度大于1400 m,宽度3~5 m,钻孔控制斜深大于600 m,倾向60°~65°,倾角58°~65°(图 3);平均品位 WO30.35%、Sn 0.30%。矿体主要由角砾岩、硅化岩、石英细(网)脉组成。矿石自然类型主要为角砾岩矿石、硅化岩矿石,均属锡石硫化物型矿石。矿石的结构主要为自形-半自形晶粒状结构,主要构造为角砾状、浸染状、块状。

矿石金属矿物主要是锡石、黑钨矿、银黝铜矿、黄铁矿、毒砂、斑铜矿、闪锌矿、方铅矿。非金属矿物主要有石英、云母、长石、电气石等。

围岩蚀变主要为黄铁矿化、硅化、毒砂矿化,其次为云英岩化、绢云母化、绿泥石化。

2.3 蚀变岩体型钨钼矿

蚀变岩体型钨钼矿隐伏于大坳矿段岩体内接触带附近。矿体产状近似平行于岩体界面,矿体厚10~30 m,平均品位WO30.08%~0.1%,Mo0.1%,一般在岩体的突起部位,矿化较富集,厚度较大。矿石矿物成分较简单,主要金属矿物为黑钨矿、辉钼矿,含有少量锡石,脉石矿物有石英、长石、黑云母、绿泥石等;黑钨矿多沿脉壁呈星点状产出,辉钼矿多以鳞片集合体呈星点状、浸染状分布于内接触带,并伴有较强的绿泥石化、钠长石化、云英岩化。矿石以块状构造为主,矿物多为自形、半自形粒状结构。

3 钨锡矿化富集规律

根据野外观察和室内岩矿分析研究,初步总结出大金山矿区钨锡的矿化富集存在如下特点。

(1)大坳矿段钨锡矿体走向NE,倾向NW,由NE向SW侧伏。矿体厚度和品位呈现出自NE向SW逐渐变厚、矿化增强的趋势。

图3 云浮大金山矿区V11-V14矿体勘探线剖面图Fig.3 Section profile showingore bodies V11-V14 at Dajinshan deposit,Yufu,Guangdong

(2)大坳矿段内接触带的钨钼矿体,近似平行于岩体界面,一般在岩体的突起部位,矿化较好,呈半月形分布。

(3)钨矿的富集与共生矿物的种类、数量、光泽有关。一般是在矿脉中含辉铋矿较多的地段,钨矿较富集;含黄玉、萤石等挥发组分的矿物较多的地段,钨矿也较富集;含辉钼矿或含长石、黄铁矿较多的地段,钨矿较贫;石英显强油脂光泽地段,钨矿富集;弱油脂光泽或洁白色的石英,钨矿贫化。

(4)钨锡富集关系:整个矿区总体上是钨含量高于锡含量,但不同地段钨锡含量比存在差异,有些地段钨多锡少,而有的地段则锡多钨少;在钨锡总含量增高时,如黄铁矿增多,则锡多于钨;在晶洞构造发育地段,锡多于钨;在石英为致密块状地段,钨多于锡。

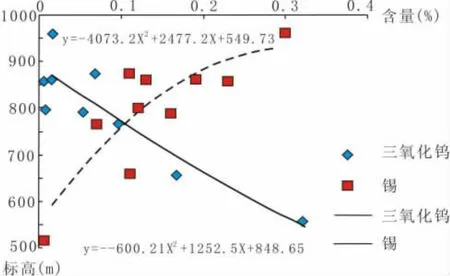

(5)对麻坳矿段V10矿体已见矿的10个钻孔见矿品位进行拟合分析,其钨锡矿化富集规律呈明显的“上锡下钨”模式,上部以锡矿化为主,锡平均品位0.2%,到矿体深部逐渐以黑钨矿化为主,钨平均品位0.29%(图5)。

(6)石垠矿段V35矿体(带)垂直分带清楚,具有较明显的“五层楼”特征:(由浅到深)含钨锡石英微脉带→稀疏 (密集)细脉带→薄脉细脉带→薄脉组→(单独)大脉,+700~+800 m标高是锡富集区;随着深度的增加,锡品位逐渐降低,钨的含量逐渐增加、含矿石英脉脉幅逐渐增大,+400~+700 m标高是钨富集区;到+300 m标高,靠近岩体,矿脉的脉幅继续增大,开始出现少量的辉钼矿,但黑钨矿化开始减弱,再往深部,矿脉逐渐尖灭。

图4 云浮大金山矿区V10矿体(左)和V35矿体(右)勘探线剖面图Fig.4 Section profile showingore bodies V10(1:ft)and V35(right)at Dajinshan deposit,Yufu,Guangdong

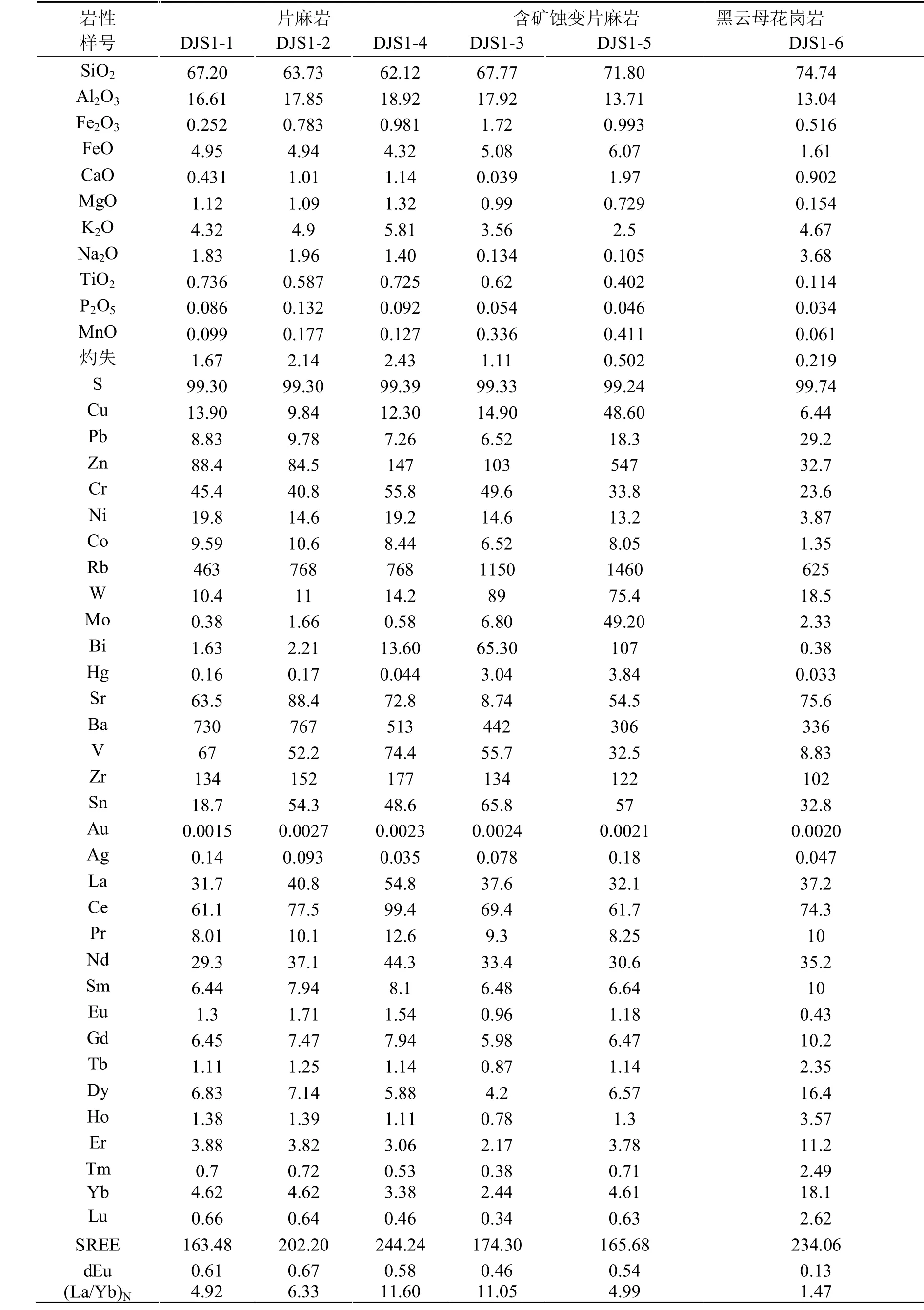

表1 大金山钨锡矿区岩矿石主量元素(%)、微量元素(×10-6)分析结果表Table 1 Major(wt%)and trace(ppm)elements in ore-bearing rocks and wall rocks of Dajinshan W-Sn deposit

图5 V10矿体矿化富集规律变化图Fig.5 The mineralization enrichment regularity of V10 ore-body

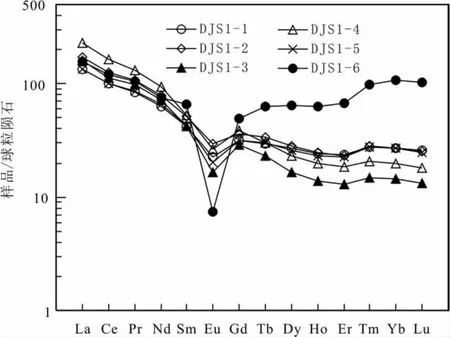

图6 大金山钨锡矿床岩矿石球粒陨石标准化稀土元素配分图Fig.6 Chondrite-normalized REE pattern of ore-bearing and wall rocks in Dajinshan deposit

4 矿床成因

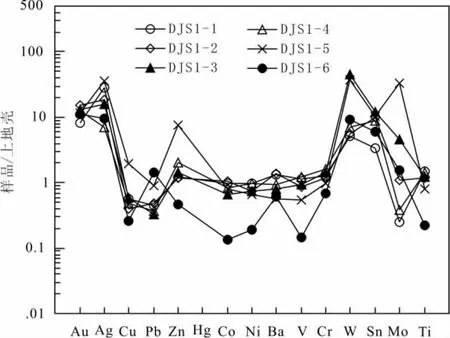

大金山矿区矿石及围岩化学成分、微量元素分析结果列于表1。从表1可以看出,从围岩到矿脉,SiO2、TFeO、MnO含量增高 ,而TiO2、MgO、K2O、Na2O、P2O5含量降低,表明围岩与成矿流体发生了广泛的物质交换。其中以SiO2含量的增高幅度最大,充分显示本区钨锡矿化与硅化密切相关。矿石的稀土配分曲线与地层围岩十分相似(图6),其(La/Yb)N比值也较接近,反映出矿石对地层物质具有继承性。从表1还可以看出,相对于围岩,矿石中稀土总量有降低的趋势,这可能是成矿过程中有大量的硅质迁入,而石英中贫稀土元素所致。相对于上地壳[1],本区地层围岩中 Au、Ag、Zn、W、Sn 等成矿元素丰度较高,在矿石中有进一步的富集,尤其是W和Sn。特别值得注意的是,地层中明显贫乏的Mo,在矿石中却有相当程度的富集(图7)。区内相对富集W、Mo的岩石是燕山第四期黑云母花岗岩,表明与该期花岗岩有关的流体也加入到了成矿流体中。由此可见,大金山钨锡矿床的成矿流体具有岩浆分异流体与变质热液混合的流体特征。因此,初步认为该矿床是多源热液型矿床[2-3]。

大绀山弧形断裂带贯穿于整个大金山矿区,是该区主要的控岩控矿构造。在其长期活动影响下,形成了矿区内NE向和NW向裂隙。燕山晚期,产生强烈构造活动,导致花岗岩侵入、顶托使NE向和NW向裂隙进一步扩张,为矿液灌入充填成矿提供了有利空间。

矿区深部燕山晚期花岗岩侵位过程产生分异并上侵,内接触带的细粒黑云母花岗岩被富碱高挥发分和成矿元素的晚期残余岩浆或岩浆期后气液交代,产生云英岩化、钠长石化、钾长石化和绿泥石化,伴有辉钼矿化和少量的黑钨矿化,从而形成蚀变岩体型钨钼矿体;细粒黑云母花岗岩上侵分异带来的含矿气液灌入张裂的NE向和NW向裂隙组,由岩体顶面向上,随着温度、压力逐渐下降,氧逸度升高等物理化学条件的变化,矿液物质组分分带结晶沉淀。矿液上部氧逸度高,有利于黑钨矿的沉淀;深部靠近岩体,成矿温度高但氧逸度低,更有利于辉钼矿、锡石硫化物的沉淀,形成了NE向V11-V14号和NW向的V35钨锡矿体(带)。

另外,含矿气液沿破碎带同时灌入大绀山弧形断裂,形成了V10号矿体,其产状、形态、规模严格受断裂带控制,矿化呈明显的“上锡下钨”模式,黄铁矿、毒砂矿化、硅化强烈,硫化物含量5%~20%,锡石和黑钨矿主要产于硅化带内的石英脉内(图8)。

矿区内大绀山弧形断裂的长期活动为容矿提供了空间,燕山晚期花岗岩的侵入、分异演化为容矿构造扩容提供了动力,为成矿提供物质来源,为矿液沉淀提供温压条件,矿体受次级裂隙或裂隙带控制,上述矿化特征进一步说明,大金山钨锡多金属矿床是受构造控制的热液型矿床[4]。

图7 微量元素上地壳标准化曲线图Fig.7 Upper crust-normalized trace element spider diagram of ore-bearing and wall rocks in Dajinshan deposit

5 找矿潜力分析

(1)构造破碎带-石英脉复合型V10矿体赋存于大绀山弧形断裂带内,地表控制长度大于1400m,地表以钨锡矿化为主,浅部以锡矿化为主,但含有少量钨矿化,往深部再过渡为以钨矿化为主,随着控制深度的增加,矿化越来越强、脉体越来越厚,说明该矿体经历多期次叠加成矿,深部找矿潜力大。

(2)NNE向石英脉型钨锡矿体经详查评价,WO3+Sn资源量已达3.5万吨。

(3)赋存于岩体内接触带的蚀变岩体型钨钼矿体,虽然钨品位相对较低,但是钼资源量具有较好的前景。

(4)NW向V35矿体(带)矿化富集规律呈明显的“五层楼”模式,地表细脉带长度大于3000 m,深部岩体侵位较低,矿化空间大于600 m,预计北西向V35矿带WO3+Sn资源量大于3万吨。

6 结论

(1)大绀山弧形断裂为本区的导矿、容矿构造,多期活动明显,为钨锡成矿提供了容矿空间,燕山四期细粒黑云母花岗岩的侵入提供了物质来源及温压条件。

图8 大金山钨锡矿区成矿模式图Fig.8 Metal logenic model of Dajinshan W-Sn deposit

(2)钨锡矿体矿化富集规律清楚,并严格受次级裂隙或裂隙带控制,是受构造控制的热液型矿床。

(3)V10矿体和V35矿体(带)是本区最具潜力的矿段,预计整个矿区WO3+Sn资源量大于8万吨。大金山矿区大部分矿体位于侵蚀基准面以上,易采易选,将成为广东一个新的大型钨矿产资源基地。

论文写作过程中,得到罗大略教授级高级工程师、徐师、徐德明研究员的悉心指导,在此表示诚挚的感谢。

[1]Taylor S R,McLennan S M.The geochemical evolution of the continental crust[J].Rev.Geophys.,1995,33:241-265.

[2]蔡明海,汪雄武,何龙清,等.南岭中段锡矿、矿床主要类型及找矿模式[J].华南地质与矿产,2005,21(2):22-29.

[3]付建明,徐德明,杨晓君,等.南岭锡矿[M].武汉:中国地质大学出版社,2011.

[4]袁见齐,朱上庆,翟裕生.矿床学[M].北京:地质出版社,1985.