钦杭成矿带衡阳盆地找矿方向及前景分析

李福顺

(湖南省地质矿产勘查开发局418队,湖南 娄底 417000)

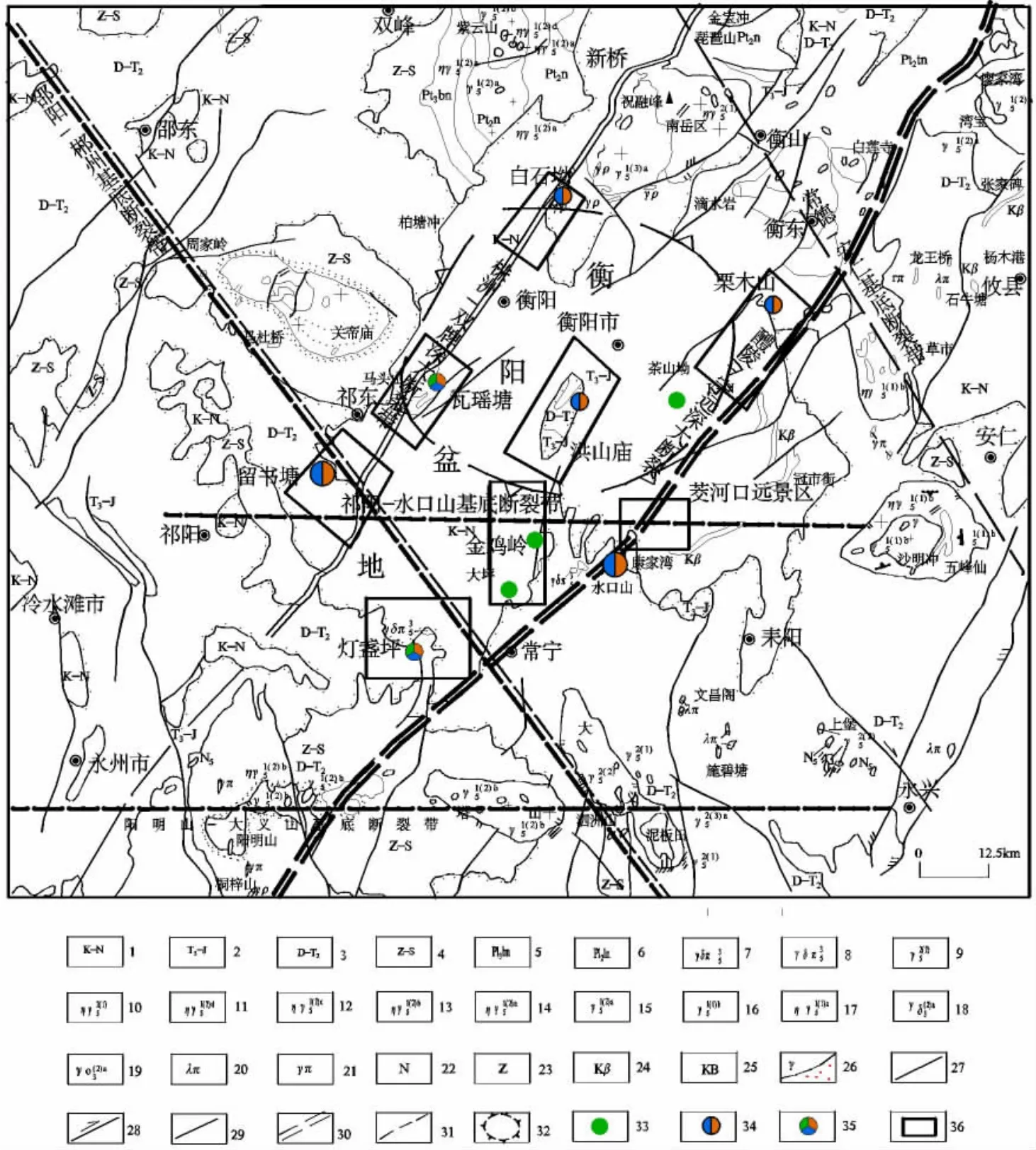

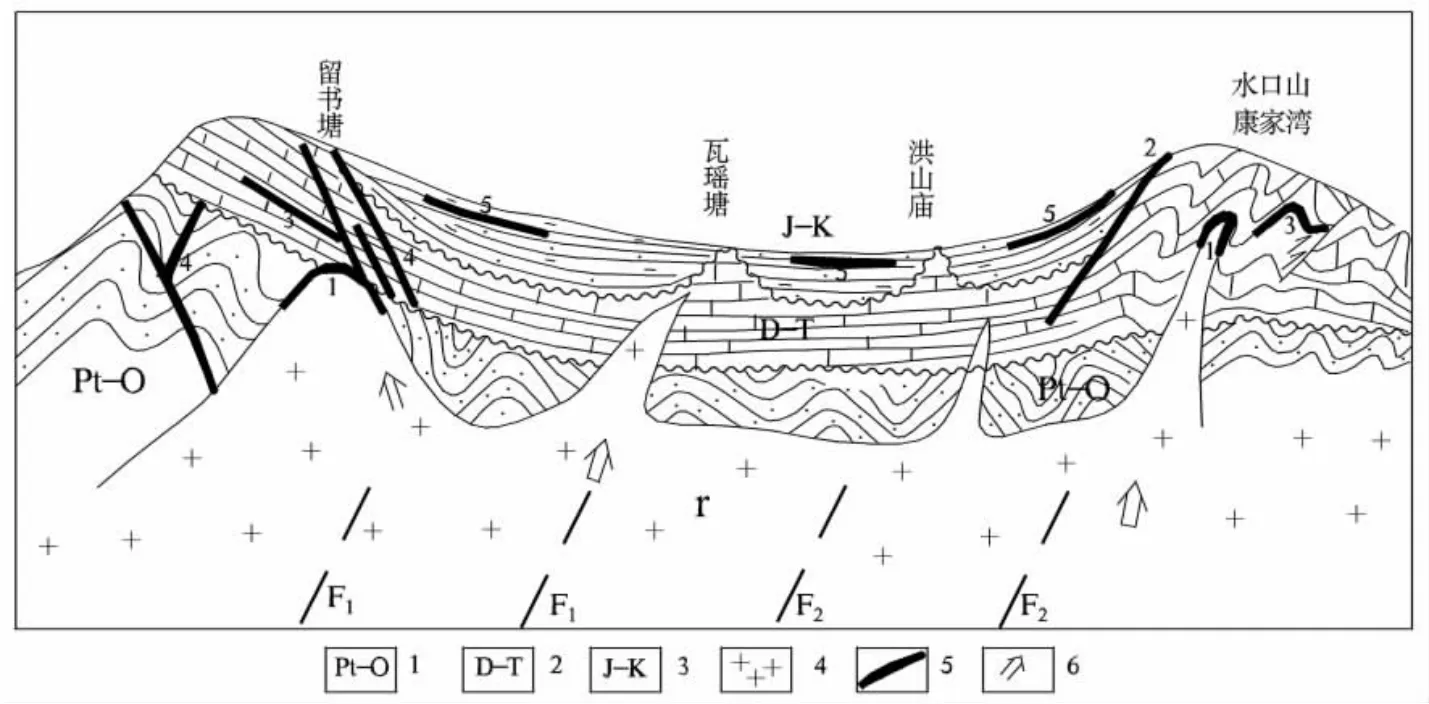

衡阳盆地位于扬子板块与华夏板块结合部位——钦杭成矿构造带中段与南岭成矿带北缘交汇部位。衡阳盆地周边由一系列隆起组成,青白口-奥陶纪浅海相碎屑岩夹火山碎屑岩、硅质岩及不纯碳酸盐岩构成基底,厚达万余米。泥盆-三叠纪浅海相碳酸盐岩夹滨海或海陆交互相碎屑岩构成区内第一盖层,其中泥盆纪、石炭纪碳酸盐岩地层为铜、铅锌矿的重要赋存层位。侏罗-白垩纪陆相碎屑岩构成区内第二盖层。盆地内沉积白垩至第三纪红色碎屑岩,发育浅色层(长石砂岩),呈似层状、透镜状产出,浅色层之下发育铜矿(化)体,是区内沉积砂岩型铜矿赋矿层位。NE向株洲-双牌、醴陵-宁远,NW向郴州-邵阳、常德-安仁,E-W向祁阳-水口山基底隐伏深断裂带交汇于衡阳盆地周边及盆内(图1)。衡阳盆地周边泥盆-三叠系第一盖层发育一系列NE向至近S-N向紧密线型褶皱及走向断层,内陆红盆也顺势展布。衡阳盆地周边岩浆活动主要发生在印支到燕山期,形成中酸性花岗岩。南部有水口山花岗闪长岩()、大义山花岗岩体()、塔山-阳明山花岗岩体(),西部有关帝庙(),北部有紫云山花岗岩体()、祝融峰花岗岩体(),东部有将军庙花岗岩体(),分别呈岩株和岩基产出,盆内有鸡笼街、谭子山等小岩体,岩浆的侵入,带来了 P b、Zn、Au、Ag、Cu、Sn、B 等多种成矿元素[1-2],形成了一系列金属矿床。1∶20万第二代化探扫面资料显示沿衡阳盆地内及边缘以 C u、Pb、Zn 元素为主的 C u、Pb、Zn、Mo、V、Cr、Ni、Co、W元素组合异常规模大,元素组合好,浓集中心明显,元素异常浓度级别一般为Ⅰ~Ⅲ级。平均含 量 Cu 为 33.6×10-6,Mo 为 2.4×10-6,Pb 为36.3×10-6,Zn 为 100.5×10-6,W为 4 .8×10-6。异常中心与已知铜、铅锌矿点吻合。1∶20万区域重磁推测在留书塘西、瓦瑶塘、洪山庙深部有隐伏岩体存在,成矿地质条件优越。

衡阳盆地以往矿产勘查主要限于盆地边部,探矿深度浅,地质工作以单个矿床为主,缺乏对盆地成矿作用总体研究和认识,找矿潜力尚未充分挖掘。本文以湖南常宁地区矿产远景调查对衡阳盆地南部调查为基础,分析了衡阳盆地区域地成矿地质条件,阐述了不同矿床类型特征和找矿标志,指出了找矿远景区域,对衡阳盆地找矿有一定的指导作用。

1 区域矿产分布规律

衡阳盆地周边己探明的矿床除水口山铜铅锌矿、康家湾铅锌金矿外,近年留书塘铅锌矿取得突破性进展[3]。衡阳盆地内探明的矿床有柏坊铜矿、茶山坳铜矿、瓦瑶塘铜矿等。盆地及盆缘接壤区有铜、铅锌矿点47处,矿点密集(图1)。

矿床类型主要有接触带破碎带型、接触带矽卡岩型、裂控(裂隙充填)型、层间破碎带(沉积改造)型、沉积砂岩型等。

受E-W向祁阳-水口山基底断裂、NE向株洲-双牌、醴陵-宁远基底断裂控制,矿床成带分布。受E-W向祁阳-水口山基底断裂控制,自西向东依次有留书塘铅锌矿、灯盏坪铅锌矿(点)、柏坊铜矿、水口山铅锌多金属矿。受NE向株洲-双牌基底断裂控制,自SW往NE分布有留书塘铅锌矿、瓦瑶塘铜矿、白石坳铅锌矿。受NE向醴陵-宁远基底断裂控制,自SW往NE分布有灯盏坪铅锌矿(点)、柏坊铜矿、金鸡岭铜矿、茶山坳铜矿、栗木山铅锌矿。受NW向常德-安仁基底断裂控制,自SE往NW分布有栗木山铅锌矿、白石坳铅锌矿。多数矿床(点)分布于构造结点上。基底构造控制着白垩纪红盆沉积,形成沉降中心,利于沉积砂岩型铜矿成矿。

图1 衡阳盆地区域地质及找矿远景区分布图Fig.1 Regional geological map and prospecting area distribution in Heng yang Basin

2 典型矿床特征

2.1 水口山铅锌多金属矿床

该矿床位于衡阳盆地南缘,处于E-W向祁阳-水口山基底断裂和NE向醴陵-宁远基底断裂交汇部位。与成矿关系密切的下二叠纪栖霞组(Pq)含炭质条带状灰岩、含燧石灰岩,是该区铅、锌、金、银矿的主要容矿层位[4]。当冲组(Pd)含锰硅质岩、硅质页岩、泥灰岩、泥质页岩是独立金矿的主要容矿层位。盖层构造为一系列近乎S-N向的褶皱、断裂。矿田位于盐湖复式向斜北端,由西往东有大市-陈家岭倒转背斜、中区-鸭公塘倒转背斜、仙人岩倒转背斜、老鸦巢倒转背斜、康家湾隐伏倒转背斜、新盟山背斜等次级褶皱,次级短轴倒转背斜是岩体或矿体的有利定位空间。印支晚期至燕山期岩浆活动为成矿提供热源和物源。

矿田内矿床类型较多,代表性矿床主要有老鸦巢-马王塘接触带破碎带型铅锌金银多金属矿、鸭公塘-百步蹬(中区)矽卡岩型铜铅锌硫多金属矿以及康家湾-新盟山层间破碎带型铅锌金银矿。

老鸦巢-马王塘接触破碎带型铅锌金银多金属矿床产于老鸦巢倒转背斜与二叠系碳酸盐岩和4号花岗闪长岩超覆的接触破碎带中,矿带呈E-W向展布,延长约1000 m,延深500 m以上,倾向南,倾角80°~40°。矿带东西两侧及延深严格受东侧F1和西侧F2两条倾向相向的“V”形断层控制,两断层延深于-450 m标高互相并合,矿体亦随之尖灭。有16个铅锌黄铁矿体,矿体形态极不规则,规模相差悬殊,以筒柱状、囊状为主,次为扁豆状、透镜状等。矿体产状与花岗闪长岩超覆与碳酸盐围岩接触带的产状基本一致,倾角上陡下缓,单个矿体长13~302 m,厚5~38 m,延深80~420 m,铅品位0.34%~6.24%、锌品位0.51%~5.74%、硫品位5.84%~28.84%、铜品位0.03%~0.22%、金品位(1~2)×10-6、Ag品位(20~ 30)×10-6。黄铁矿体比较稳定,铅锌矿体变化较大,时合时分。围岩蚀变及矿化由岩体接触带往外依次为绿泥石化、绿帘石化、硅化→矽卡岩化、矿化带→角岩化、矿化带→矿体→硅化、绿帘石化、矿化带→硅化带→大理岩化带、角岩化带,具较明显的水平分带,矽卡岩化、大理岩化、硅化与铅锌黄铁矿成矿关系密切,与金成矿关系密切的主要为硅化、绿泥石化、碳酸盐化、绢云母化等。

鸭公塘-百步蹬(中区)矽卡岩型铜铅锌硫多金属矿床位于鸭公塘倒转背斜北端3号岩体北东接触破碎带部位。主要矿体赋存于鸭公塘倒转背斜+岩体侵位超覆+栖霞组和当冲组地层所组成的三角地带中,均为盲矿体。矿床经过多次勘探和开采系统揭露,沿接触带控制矿带长1000 m,宽150~250 m。控制铅锌、黄铁矿体10个,伴生铀矿体3个。单个铅锌矿体长10~180 m,矿体延深深度大于沿走向长度数十倍。矿床平均品位Pb+Zn:2.79%~12.51%、Cu:0.2%~0.91%、S:10% ~27.78%。矿石矿物主要为磁铁矿、黄铜矿、黄铁矿,次为闪锌矿、方铅矿,少量辉铜矿、斑铜矿、辉钼矿。围岩蚀变主要有矽卡岩化,分布于灰岩与岩体的接触带上,铜矿体产于其中。角岩化分布于当冲组地层。硅化多发育于破碎带及矿体中。各种不同类型蚀变程度与岩体远近关系密切,一般近强远弱,远离接触带50~80 m逐渐消失。

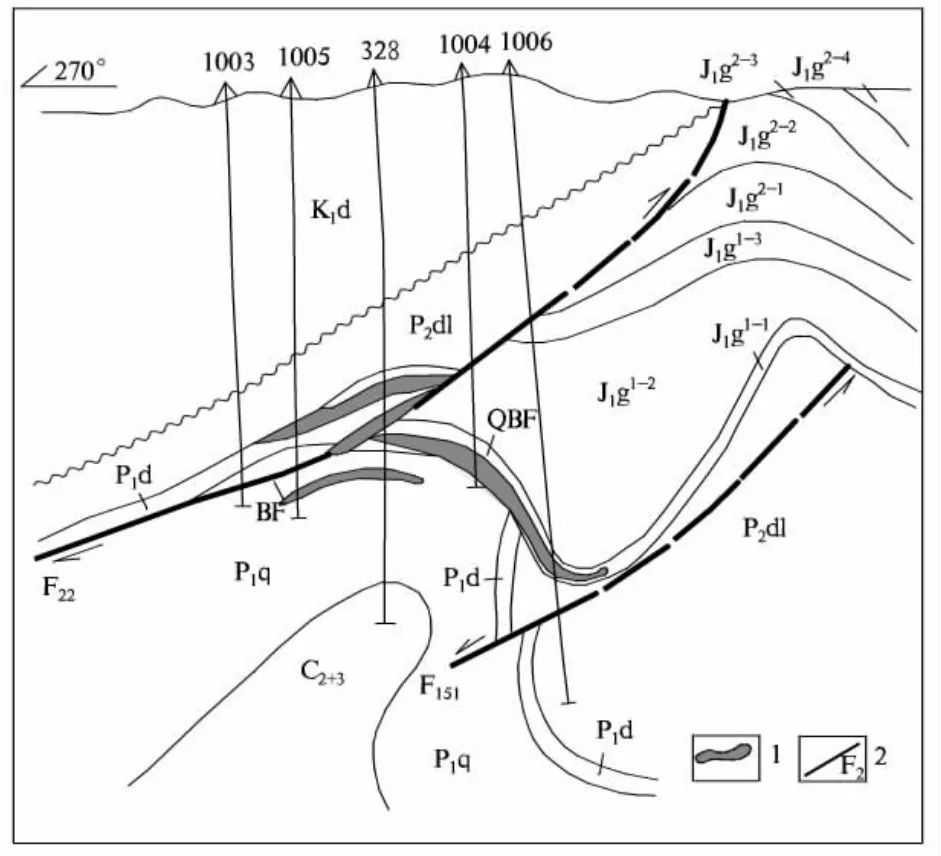

康家湾-新盟山层间破碎带型铅锌金银矿所处的康家湾隐伏倒转背斜,长大于6 km。由栖霞组、壶天群地层构成核部,两翼出露斗岭或当冲组地层。背斜核部当冲组与栖霞组地层间形成规模颇大的层间硅化破碎带,控制了矿体的产出。矿区的F22断层,贯穿全区。深部与下二叠统当冲、栖霞组地层相切,加剧了原层间破碎带破碎程度和宽度,全区主要矿体均赋存在这一硅化破碎带中。矿化岩石为硅化破碎角砾岩,长3000 m,宽550~800 m,与倒转背斜产状基本一致,铅锌矿体赋存在角砾岩中。由于岩性差异,矿化程度不同,硅质角砾岩、燧石角砾岩只具矿化,矿体多产于燧石灰岩组成的角砾岩与下伏硅化灰岩界面上。矿体下部往往为热水岩溶带,两者密切相随(图2)。全区共发现大小矿体56个,其中主矿体群7个,长300~1500 m,厚3~ 10 m,平均品位 Pb:0.97%~5.92%、Zn:1.24%~ 13.93% 、Au:(3.25~9.43)×10-6、Ag:89.09 ×10-6。形态多呈透镜状、似层状,矿化分布较均匀,厚度变化较小。矿石结构主要为自形粒状结构、压碎结构、乳浊结构,构造以块状构造为主,次为角砾状构造;矿石可分为铅锌矿石、铅锌银矿石、铅锌金银矿石;主要矿石矿物有方铅矿、闪锌矿,黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂及自然金、银金矿、淡红银矿、深红银矿等,脉石矿物主要有石英、玉髓、方解石、水云母、绿泥石等。

图2 康家湾铅锌金银矿床100线剖面图Fig.2 Sectional drawing of No.100 exploration line of Kang jia wan Pb-Zn-Au-Agdeposit

2.2 留书塘铅锌矿床

矿床位于郴州-邵阳NW向断裂带与株洲-双牌NE向深大断裂带及水口山-祁阳E-W向基底断裂带的交汇部位,衡阳盆地南西缘。出露地层主要为泥盆系和白垩系,石炭系及侏罗系零星分布,其岩性主要为碳酸盐岩和红色碎屑岩。其中白垩系广泛分布于矿区东部(F1东侧)。矿区构造以断裂为主,褶皱不发育,为一单斜构造。断裂主要为区域性NE向株洲-双牌深大断裂带东侧的次级构造,发育有 F1、F2、F3、F4、F5,相互近于平行展布,相距 50~250 m,走向 NNE ~近 S-N,倾向 81°~93°,倾角40°~50°。其中F1为矿区主要控矿构造和容矿构造。区内岩浆岩不发育,1∶20万区域重磁推测深部发育隐伏岩体,为区内成矿提供了丰富的物源和热源。

铅锌、铜、重晶石矿化严格受断裂破碎带控制,赋存于硅化破碎带中[3]。有铅锌、重晶石矿带4条,走向近S-N,倾向东,长750~5500 m,相互近于平行展布,相距50~250 m(图3)。其中Ⅰ号主矿带长5500 m,地表为重晶石矿体或矿化体,局部偶见次生铜矿化、铅锌矿化或铅锌氧化物,铅锌矿体隐伏于矿带中深部,厚1.18~5.34 m,平均2.56 m。矿体形态较简单,呈脉状、似层状产出。品位Pb:0.65%~3.42%、Zn:2.94% ~22.07%、Cu:0.012% ~1.99%、Ag:(17.50~506.62)×10-6。沿棋梓桥组层间破碎带形成层间破碎带型铅锌矿。

2.3 金鸡岭-柏坊铜矿

区内出露石炭纪、二叠纪和三叠纪、侏罗纪及白垩纪地层,石炭纪地层主要为一套浅海相碳酸盐建造,二叠纪及早三叠世地层为一套海陆交互相砂页岩建造。侏罗至白垩纪地层分布于矿区西部,为衡阳盆地陆相碎屑岩建造。含矿岩系主要为石炭纪壶天群和二叠纪栖霞组中碳酸盐岩和白垩纪神皇山组中的砂岩。

构造以断裂为主,褶皱主要有栗江倒转向斜、楼树堂背斜。断裂构造以S-N走向最发育,其中F3、F31断裂为衡阳盆地与基底层的分区断裂,F3断裂分布于金鸡岭-柏坊基底岩层的西部,长达12 km,向西倾,倾角45°~70°,为逆断层,与成矿关系密切。

区内岩浆活动微弱,受岩浆活动影响甚小。仅在南东石磴子组地层中有一小型石英斑岩体出露,属燕山中期产物。

区内铜矿按矿体赋存围岩可以分为接触带破碎带型铜矿床和白垩系砂岩铜矿型两类。

接触带破碎带型铜矿床:矿体赋存于不整合面红层底砾岩及灰岩裂隙或白垩纪红色砂岩与二叠纪栖霞组灰岩接触带的断裂破碎带中,矿体产状复杂,主矿体走向长100m,倾向长130m,厚2~30 m,平均厚7.10 m,呈脉状、网脉状、不规则透镜状产出。平均品位铜:3.36%,铀:0.065%,银:87.0×10-6。矿石矿物主要有辉铜矿、孔雀石,其次为蓝辉铜矿、黝铜矿、黑铜矿、赤铜矿、自然铜、蓝铜矿、黄铜矿、铜蓝、斑铜矿、沥青铀矿、钙铀云母、水铀钒、铝铀云母、铀黑、含铀方解石、含铀赤铁矿、自然银、辉银矿、汞银矿等,脉石矿物主要有方解石、石英、粘土矿物,次为长石、白云石、重晶石、石膏等。

图3 留书塘铅锌矿0线剖面图Fig.3 No.zeroexplorati on line in Liu shu tang Pb-Zn deposit

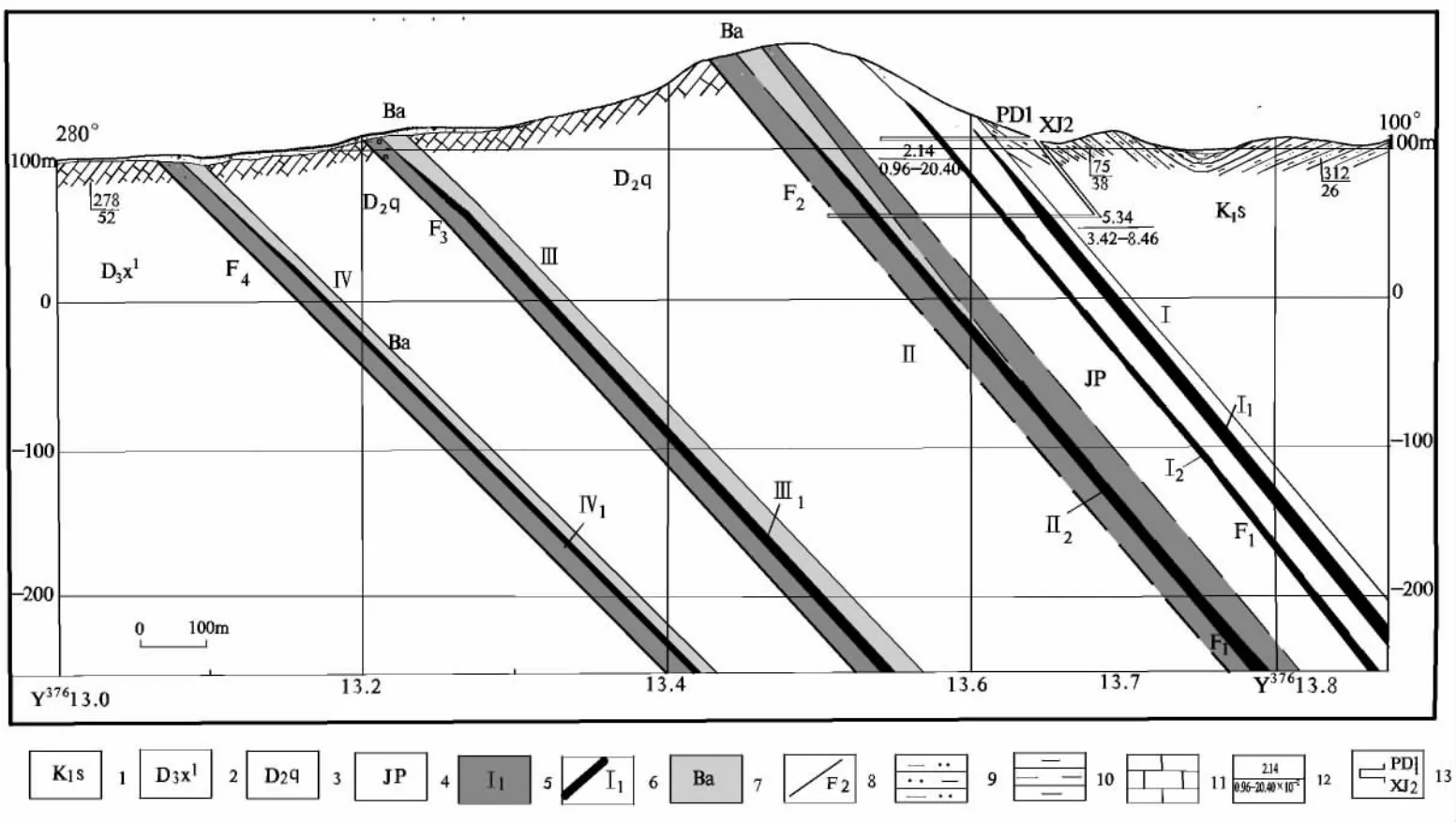

白垩系砂岩型铜矿:该类型铜矿主要分布于铜鼓塘、柚子塘(图4)以及大坪等矿段,为找矿潜力较大的铜矿类型。矿体主要分布于白垩纪地层浅色砂岩中。矿体产状与岩层产状基本一致,单个矿体走向长约130 m,倾向长150 m,厚0.45~26.25 m,平均厚8.32 m。单个矿体形态极不规则,分支复合、膨大和突然尖灭现象明显。矿体平均品位铜5.29%,铀0.096%,银265.0×10-6。矿石矿物为辉铜矿和斑铜矿,次为蓝辉铜矿、黄铜矿,铜矿物一般呈细小他形粒状,粒径一般小于0.2 mm,沿砂屑孔隙分布。脉石矿物以石英粉砂及石英砂居多,其次为粘土矿物、方解石和少量白云母、长石及微量电气石、褐铁矿、磁铁矿、锆石和金红石等。

图4 柚子塘铜矿6线剖面图Fig.4 No.6 exploration line in Youzitang copper deposit

3 区域成矿地质条件

3.1 地层控矿特征

本区特定的赋矿层位为棋梓桥组、锡矿山组、孤峰组、马平组、白垩纪浅色层。

棋梓桥组、锡矿山组、孤峰组、马平组为成矿的有利预测界面。各组具有由海侵旋回下部的碎屑岩层与其上碳酸盐岩建造的过渡特征。表明地壳运动已从较剧烈的升降运动趋向相对稳定,地形反差渐消减,使成矿物质迁移和聚集在内的各种地质作用得以广泛而持续地进行,在有利的古地理环境下使不同物质组分分异和集中构成矿源层。

中泥盆世棋梓桥组灰岩、白云岩夹薄层泥灰岩,为铜、铅锌和铁锰矿的重要赋存层位。石炭纪石磴子组为脉状铜、铅锌矿的主要赋存层位;大埔组、马平组白云岩、白云质灰岩与岩体接触处形成矽卡岩型钨锡矿。二叠纪栖霞组为含炭质条带状灰岩、含燧石灰岩,近岩体处灰岩多变质为大理岩,其上段炭质灰岩或含炭质灰岩是区内铅、锌、金、银矿的主要容矿层位。

白垩至第三系红色碎屑岩,膏盐层发育,有利于形成热卤水渗滤交代,发育的浅色层(长石砂岩)呈似层状、透镜状产出,浅色层之下发育铜矿(化)体,是区内沉积砂岩型铜矿赋存层位。

有利的岩石组合构成有利成矿的地球化学障和成矿构造带。含泥质较高或白云岩地层起到阻滞含矿流体和隔热作用,而碳酸盐岩具易于吸收含矿溶液和相互交代成矿的作用,不同岩性的配置构成一个对成矿有利的地球化学障。岩性、组构、变形差异较大的岩石组合又是一构造薄弱带,受力时易产生层间滑动,是区域性断裂易于通过处,具构造导岩、矿或储岩、矿的有利条件,也利于矿液运移。

盆地形成受燕山期伸展构造控制,沉积厚度大,“盆”“岭”反差大,强烈伸展作用为热液活动提供了动力和储集空间。有利的古地理环境及岩相带对于钨铜铅锌金多金属成矿是不可忽视的因素。隆起区或古海岛边缘以及长期活动的基底大断裂同沉积期形成的古地理单元,多处于还原环境,富硫和有机质,为成矿提供了挥发组分[5]。

3.2 构造控矿特征

本区跨南岭钨锡多金属和钦杭铜铅锌多金属两个成矿带,前者叠加于后者之上,因此形成了由南往北逐渐过渡的特征,衡阳盆地往南至大义山,依次发育铅锌金-铜-锡铜矿床。而在盆地中以沉积矿床为主,红色盆地在基底断裂带形成沉降中心,利于砂岩型铜矿的形成。盆地内有瓦瑶塘、洪山庙小隆起,自隆起往外,依次发育铜-铅锌-铜(沉积型)矿床。

NE向株洲-双牌、醴陵-宁远,NW向怀化-道县、常德-安仁,E-W向祁阳-水口山基底隐伏深断裂带控制矿带展布。

在隆起边缘、有利容矿层位地段易于成矿,具有边缘成矿效应[6]。在隆起和拗陷接合部位,是构造上的薄弱带,往往伴随有区域性的断裂构造,既可为隆起区深部岩浆活动提供上升通道,又有利于岩浆期后析出的热液和来自岩石圈不同深度的盐水溶液(热卤水)以及下渗大气水的渗流与汇合,并可能构成环流的网络,将岩浆中析出的和深部地层中成矿物质汲取汇集在有利的条件下析出成矿[7-8]。

3.3 岩浆岩控矿特征

植根于大岩基边缘或上部的隐伏含矿小岩体,或缓倾的隐伏岩体是叠加改造富集成矿的主导因素。

盆地四周为不同期次的花岗岩环绕,内部有鸡笼街、潭子山等小岩体,岩浆热液作用活跃。岩浆在上侵过程中,不仅可提供热动力和部分矿质来源,同时由其形成的热场还可引起部分元素特别是矿源层中铅锌的活化、迁移,尤其是当来源于深部富含F、Cl、B等挥发组份的岩浆沿断裂上侵过程将导致压力梯度骤减,此时成矿元素就易于被挥发份萃取形成络合物或化合物向上部低压区迁移而集中于小侵入体的顶部。因此,隐伏于一定深度下的小岩体是形成大多数铜、铅锌矿床的不可缺少的重要条件。从湘南地区己知情况而言,隐伏岩体最有利的矿化富集带大致在现今地表以下250~500 m深度。

图5 衡阳盆地找矿模式图Fig.5 Prospecting Model for Hengyang basin

4 区域找矿模式

本区铅锌、金、银、铜矿的形成,成矿物质主要来自地壳深部,Pb、Zn、Ag、Au、Cu 等元素与岩浆期后热液有关,矿床的形成受控于中酸性岩浆岩,自岩体内向外,元素的富集、共生组合及产出特征出现一系列变化。矿体主要产于岩体外接触带或远离岩体,分布于断裂破碎带中,以中低温交代、充填型为主,形成铅锌、金、银、铜共(伴)生矿床或独立矿床,常富含硫化物及稀有分散元素等。矿床常产于构造发育地带。深大断裂[9](如水口山-祁阳E-W向基底断裂)在成矿作用中起主导作用,它导致地壳深部的物质加入,也是深部热水溶液汇聚和深循环的场所,因而大型矿床均生成在深大断裂带及其交汇部位。本区成矿具多期性,但主要与燕山期构造岩浆岩有关。矿体受断裂控制明显,深部隐伏岩体为区内成矿提供了热源,渗流热卤水的不断循环萃取了地层中的成矿物质,并沿区域性大断裂上升,于次级断裂和白垩纪与下伏地层的不整合面等有利成矿部位富集成矿,在不同部位形成不同类型矿床(图 5)。

5 找矿标志及找矿前景分析

5.1 找矿标志

a、区内 Cu、Pb、Zn、Au 等元素异常,是寻找相应矿产的良好的直接标志。

b、多种构造的复合部位。背斜的近轴部及两翼,岩石节理、裂隙发育部位,且有斑岩脉沿节理、裂隙充填。往往有各种异常的重叠或有已知矿床(点)地段,是寻找与异常相关的矿床的重要条件。

c、花岗岩与花岗斑岩岩枝、岩脉和岩株的出露区内,盆内小岩株(枝),有已知矿床或异常的,是寻找铜铅锌等矿产的重要线索。

d、泥盆系、石炭系含生物碎屑白云质灰岩分布区,区域NE向断裂发育,岩层层间较破碎,蚀变强的地段,是寻找破碎带型、沉积改造型铅锌矿的较好区域。白垩纪红色碎屑岩中的浅色层(含铜砂岩)是寻找沉积砂岩型铜矿的直接线索。

e、矽卡岩、硅化、重晶石化、角砾岩化、相应矿物硫化物是找矿的间接标志。

f、古矿硐和老采矿坑是找矿的直接线索。

5.2 找矿前景分析

根据区内成矿地质条件和以往工作成果,总结区内找矿应围绕以下三个区域开展(图1)。

a、白石坳-留书塘(株洲-双牌)铜铅锌矿带:优选白石坳、瓦瑶塘、留书塘三个找矿远景区。

白石坳Pb、Zn、Cu找矿远景区:位于盆地西翼,株洲-双牌深断裂带上,出露冷家溪群、跳马涧组、棋梓桥组、神皇山组和戴家坪组,北东有南岳花岗岩,NNE向断裂长数十千米,有白石坳、招宾山两个铅锌矿点,硅化、重晶石化强烈,白垩系中有铜矿点。铅锌矿重砂异常、1∶20万化探Cu、Pb异常沿断裂带分布,断层带及棋子桥组中是寻找隐伏破碎带型、沉积改造型铅锌矿有利区域。

瓦瑶塘Pb、Zn、Cu找矿远景区:位于盆地西翼,株洲-双牌深断裂带上,在大片白垩系地层中出露泥盆纪跳马涧组、棋子桥组,石炭纪大塘阶,二叠纪茅口组、龙潭组,有花岗岩呈岩株状产出,石英脉,云煌岩脉发育。NW、NE、E-W向三组断裂十分发育,岩体及地层支离破碎。于鸡笼街、排山、瓦瑶塘发现铜矿点2处,重晶石矿一处,硅化、重晶石化强烈。重晶石重砂异常、1∶20万化探Cu、Pb、Zn、Ba化探异常发育。航磁异常最高600 nT,展布方向为NW向,推测有隐伏岩体存在,是深部Cu、Pb、Zn、Ba找矿有利部位。

留书塘Pb、Zn找矿远景区:位于盆地西翼边缘带,NNE向断裂十分发育,西部有六角塘隐伏花岗岩。周围铜铅锌矿化多。近年在留书塘找矿取得重大进展,铅锌已达大型规模。1∶20万化探以Pb、Zn异常为主的 Pb、Zn、As、Sb、Au 异常十分发育,继续沿盆地西缘扩大找矿范围,以扩大矿床规模。

b、栗木山-洪山庙(醴陵-宁远)铜铅锌矿带:优选栗木山、洪山庙、金鸡岭三个找矿远景区。

栗木山Pb、Zn远景区:位于盆地北东侧,冷家溪群浅变质岩、跳马涧组砂岩与晚白垩纪砂岩、粉砂岩呈不整合接触,东北部有岩体大面积出露,NE向断裂沿盆地边缘分布,有零散的Au、Ag、As、Pb化探异常沿断裂带分布,规模大,是寻找隐伏矿的有利区域。

洪山庙Pb、Zn、Cu远景区:位于盆地中部,出露冷家溪群浅变质岩及泥盆-石炭系、二叠系、侏罗系,区域NE向洪山庙-铜鼓塘断裂带北段,次级NNE向断层发育,洪山庙铅锌矿产于NNE向断裂带中,戴家坪组砾岩下部见含辉铜矿粉砂岩,砂岩、粉砂岩中发育砂岩型铜矿。1:20万化探Cu、Au、As异常及点状Cu异常发育,有利于寻找隐铅锌矿和沉积砂型铜矿。

金鸡岭Cu远景区:位于盆地南缘,铜鼓塘-金鸡岭断裂带及西侧,出露石炭纪壶天灰岩、二叠纪茅口组、龙潭组,三叠纪下治组,侏罗系、白垩系,白垩系与上古生代地层呈断层或不整合接触,NNE向褶皱紧密,NNE、NW向断裂发育。铜矿以沉积砂岩型和不整合面及断裂带热液型产出,具扩大矿床规模和深部找矿潜力。白垩纪浅色层是寻找沉积砂岩型铜矿有利区。

c、留书塘-茭河口铜铅锌矿带:优选灯盏坪、茭河口两个找矿远景区。

灯盏坪Cu、Pb、Zn远景区:盆地西南部红层边缘带,基底地层为中晚泥盆纪碎屑岩、碳酸盐岩,石炭纪灰岩,侏罗纪砂岩。E-W向、S-N向断裂发育。白垩纪神皇山组超覆不整合接触。有花岗斑岩小岩体出露。已知灯草坪铅锌矿点1处,大堡、官岭、铜钱岩铜矿点3处,均产于红盆边缘泥盆、石炭纪灰岩及白垩纪砂岩中,沿断裂脉状产出。是开展盆地边缘带铅锌铜矿和白垩纪浅色层沉积砂岩型铜矿找矿的有利区。

茭河口Pb、Zn远景区:位于盆地南缘,康家湾矿区北部。康家湾矿区北段从139线到151线,再到湘江北岸茭河口地区所施工的少量钻孔,见到厚达10~20m的含矿层状硅化角砾岩带(长度>1000 m),层状铅锌矿体厚度一般2.5~3.5 m,Pb+Zn品位3.5%~4.0%。区内为白垩系覆盖,深部具康家湾矿区相同的成矿环境。隐伏铅锌矿找矿潜力大。

[1]伍光英,潘仲芳,李金冬.湘南大义山花岗岩地质地球化学特征及其与成矿的关系[J].中国地质,2005,32(3):434-442.

[2]韩润生,陈进,高德荣,等.构造地球化学在隐伏矿定位预测中的应用[J].地质与勘探,2003,39(6):25-28.

[3]蔡新华,陈民苏,张厚宏,等.留书塘铅锌矿矿床特征及资源量预测[J].地质与勘探,2005,41(5):5-9.

[4]张有正.湖南水口山铅锌矿矿床 [J].地质论评,1957,17(13):310-323.

[5]钟建华,张琴华.衡阳盆地的准同生砾石与盆地构造反转[J].岩相古地理,1995,15(4):43-46.

[6]王新亮,胡凤翔,李玉玺,等.华北地台北缘乌兰哈雅地区二叠纪末-三叠纪初推覆构造 [J].中国地质,2002,29(2):135-138.

[7]戴俊生,马占荣,冀国盛,等.扬子板块中部南山坪背斜的形成与演化[J].中国地质,2003,30(4):367-371.

[8]王忠.内蒙古陈家杖子隐爆角砾岩型金矿床地质特征及找矿方向[J].中国地质,2004,31(2):206-212.

[9]柏道远,黄建中,王先辉,等.湖南邵阳-郴州北西向断裂左旋走滑暨水口山-香花岭南北向构造成因[J].中国地质,2006,33(1):56-63.