广西藤县大黎钼矿床地质特征及找矿方向

韦子任,黄耀平,2,叶有乐,2

(1.广西第六地质队,广西 贵港 537100;2.中国地质大学,武汉 430074)

桂东大瑶山地区以往以盛产石英脉型和构造蚀变岩型金矿而闻名,已发现的金矿床(点)达200余处,其中中型以上矿床有8处[1~3]。近年来园珠顶、社垌等与花岗斑岩、花岗闪长(斑)岩有关的大、中型铜(钨)钼矿床的相继发现[4~5],使该区再次成为地质研究和找矿勘探的热点地区。大黎钼矿由广西自治区地质局第六地质队于2009年发现,并进行了初步的勘查工作。本文报道了对大黎钼矿的初步研究成果,并指出了重点找矿方向,以期为在该区进一步寻找斑岩型铜(钨)钼矿床提供依据。

1 区域成矿地质背景

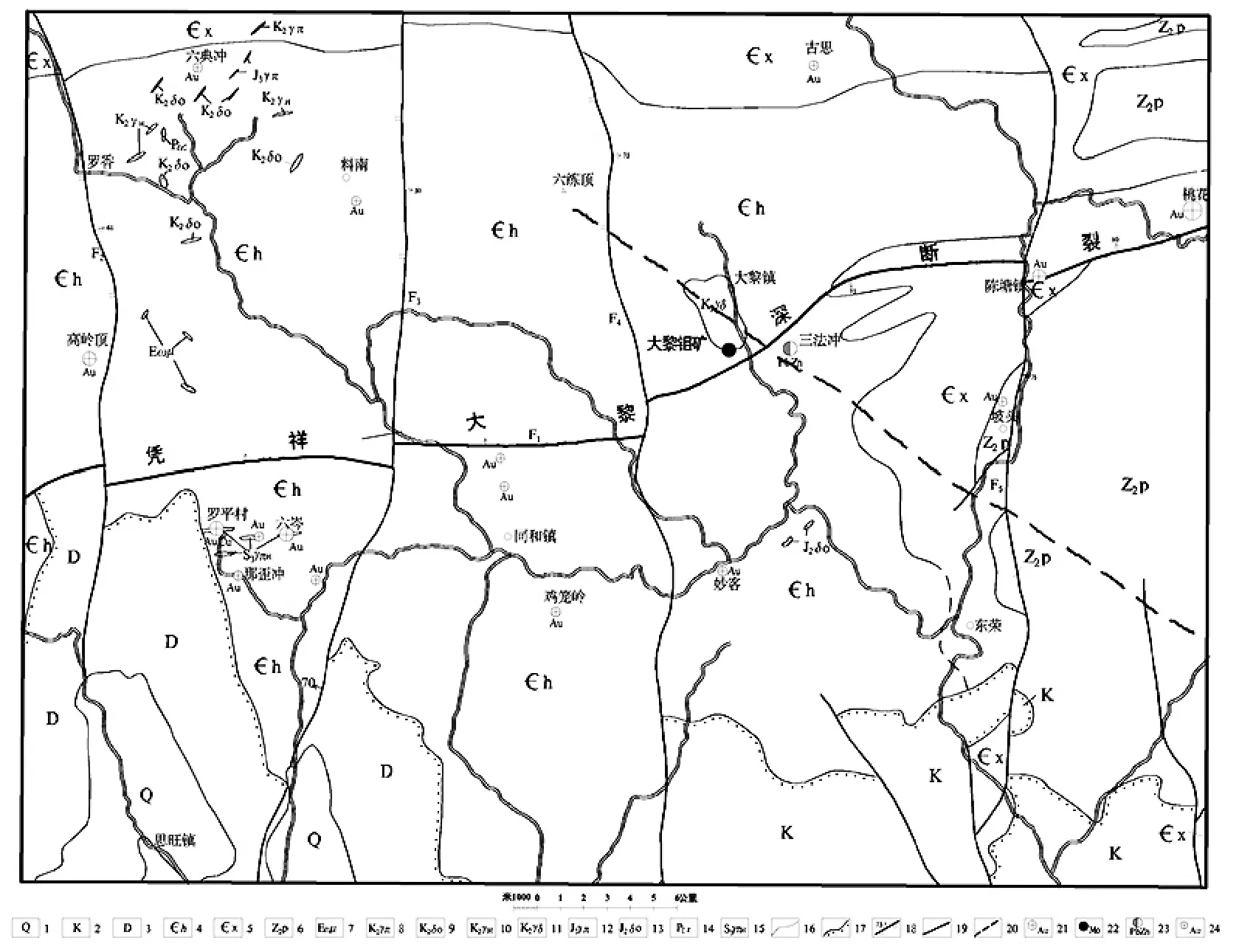

大黎钼矿床位于钦杭成矿带西南端大瑶山金多金属成矿带上,大地构造位于华南准地台桂中-桂东台陷区的大瑶山凸起(图1)。

大瑶山成矿带在震旦纪-志留纪是华南地槽区的组成部分,区内沉积了一套巨厚的类复理石砂页岩、硅质岩建造,志留纪末发生强烈的加里东运动,地层褶皱隆起,从而结束了地槽沉积史。与此同时发生了区域变质作用,使砂页岩轻微变质;构造上形成一系列近E-W向紧密线型褶皱和大黎深断裂及其配套断裂,控制了加里东晚期中酸性、酸性岩浆的侵入活动及与之有关的金成矿作用,使本区成为桂东粤西较重要的加里东晚期金矿床产地。泥盆纪-中三叠世本区沉积了一套以浅海相碎屑岩、碳酸盐岩为主的地台型建造,与下伏地层呈角度不整合接触。中三叠世末,本区发生强烈的印支运动,结束了海相沉积史,同时形成了一系列横跨褶皱,叠加在加里东期褶皱之上。燕山期本区地壳运动主要表现为断块造山和酸性、中酸性岩浆的侵入,并伴随着金银多金属矿床的形成,是该区的又一重要成矿期。

图1 广西藤县大黎矿区区域地质图Fig.1 Regional geological map of Dali ore district,Guangxi province

2 矿区地质特征

2.1 地层

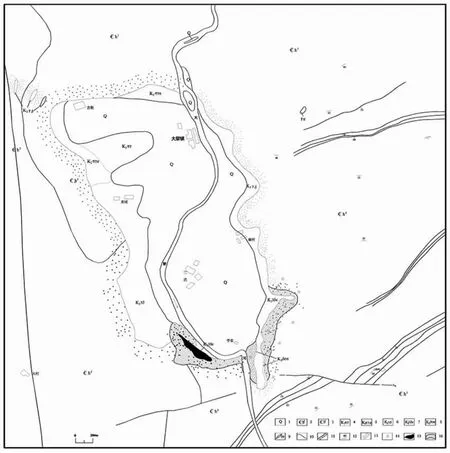

矿区出露地层比较简单,主要为寒武纪黄洞口组(Ch),按沉积旋回可分为上、下两个岩性段(Ch1、Ch2),两岩性段的岩性组成大致相同,均为(含砾)不等粒杂砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及少量含炭泥岩组合。每个岩性段从下往上,总体上砂岩由多变少,单层由厚变薄,泥岩由少变多,构成一个向上变薄变细的沉积旋回。此外尚有小面积的第四系分布(图 2)。

2.2 构造

矿区因历经多期次的构造运动,构造复杂,褶皱及断裂构造发育。

较大的褶皱构造主要有位于矿区东部的南村冲向斜,向斜轴向NEE,轴长2 km,东端仰起,西段受大黎岩体侵入而被破坏,出露地层为黄洞口组第一段,两翼岩层倾角呈对称型。

本区强烈的印支运动形成一系列横跨褶皱,叠加在加里东期褶皱之上,使本区的褶皱构造发生复杂化。印支期主要形成一系列NW向的短轴状宽阔褶皱,少部分为近S-N向,轴长一般在数十至几百米之内,两翼地层倾角大多对称。

矿区内断裂构造发育,主要有NE向的大黎断裂和一系列近S-N向断裂。大黎断裂属区域性凭祥-大黎深断裂的北东段,斜穿矿区中部,区内影响宽度达2 km,地表由2~4条宽2~15 m的次级断裂组成,其间尚分布有许多宽1 m以下的小型断裂,断裂造成带内的岩石强烈破碎,劈理、节理较为发育,岩石硅化重结晶,普遍具金(银)矿化、褐铁矿化、铅锌矿化。近S-N向断层具平行排列、等距分布特征,系大黎断裂的配套横向断裂。此外,尚有航磁推断的NW向隐伏基底断裂——大黎-苍梧断裂。

图2 大黎钼矿区地质图Fig.2 Geological map of Dali Modeposit

2.3 岩浆岩

2.3.1 岩体地质及岩石学特征

区内岩浆岩主要为大黎岩体,其周边有少量花岗闪长岩脉和花岗斑岩脉分布。岩体分布于大黎深断裂北侧,产出于大黎深断裂与大黎-苍梧断裂的交切部位,呈NW向展布,出露长约3.5km,宽1.5km,面积约为5.6 km2。围绕大黎岩体具明显的热接触带变质晕,接触变质晕为1~2 km,岩性为绢云母角岩、长英角岩、石英角岩及角岩化砂岩。结合物化遥资料,可以断定大黎岩体为一半隐伏岩体,推测其规模为14 km×9.5 km[6]。

大黎岩体呈岩株侵入寒武纪黄洞口组中,接触面波状起伏,产状内倾为主,局部外倾,倾角24°~80°,其中低缓倾角见于西南部,其余地段多在70°~80°间。在岩体内接触带可见数厘米至十多厘米的冷凝边,岩体的边部发育较多的捕虏体、包体。围岩捕虏体成分以砂岩碎块为主,硅化蚀变明显。包体主要为暗色包体,浑圆状、椭圆状为主,少量形状不规则,边部与岩体的界线渐变过渡,长度为3~6 cm,岩性为石英闪长斑岩。

对于岩体不同研究者有不同的定名。本文综合分析认为岩体岩性为石英闪长斑岩、花岗闪长斑岩、花岗闪长岩、二长花岗斑岩、二长花岗岩。石英闪长斑岩见于岩体东南端边缘的局部地段,呈条带状小面积出露。花岗闪长斑岩、花岗闪长岩分布于岩体的中部及南部,构成岩体的主体,其中花岗闪长斑岩呈环带状分布于岩体边部,出露宽20~150 m,往内部及深部逐渐过渡为花岗闪长岩。二长花岗斑岩、二长花岗岩主要分布于岩体的北部,南部钻孔内可见花岗闪长岩内有二长花岗斑岩岩脉侵入。在岩体东南部偶见隐爆角砾熔岩。

岩体岩石一般呈浅灰色、浅肉红色,具斑状结构、粗中粒-中细粒花岗结构,块状构造,不同结构之间多呈渐变过渡关系,局部有较明显的结构界限。主要矿物成分为斜长石(24%~47%)、钾长石(5%~29%)、石英(18%~32%),次要矿物为黑云母(2%~8%)、普通角闪石(0~4%)。常见副矿物有磁铁矿、黄铁矿、磷灰石、锆石、榍石、钛铁矿、金红石、黄铜矿、褐帘石等,局部有辉钼矿、闪锌矿、泡铋矿、电气石等,其中既有浅源岩浆的指示性矿物铌铁金红石、钍石等,又有深源岩浆的指示性矿物磁铁矿、榍石、金红石、褐帘石等,说明岩浆物质来源既有深部的也有浅部的,具同熔型岩石系列特征。

岩体内蚀变作用很弱,主要有钠长石化、绢云母化、硅化、黄铁矿化和绿泥石化。

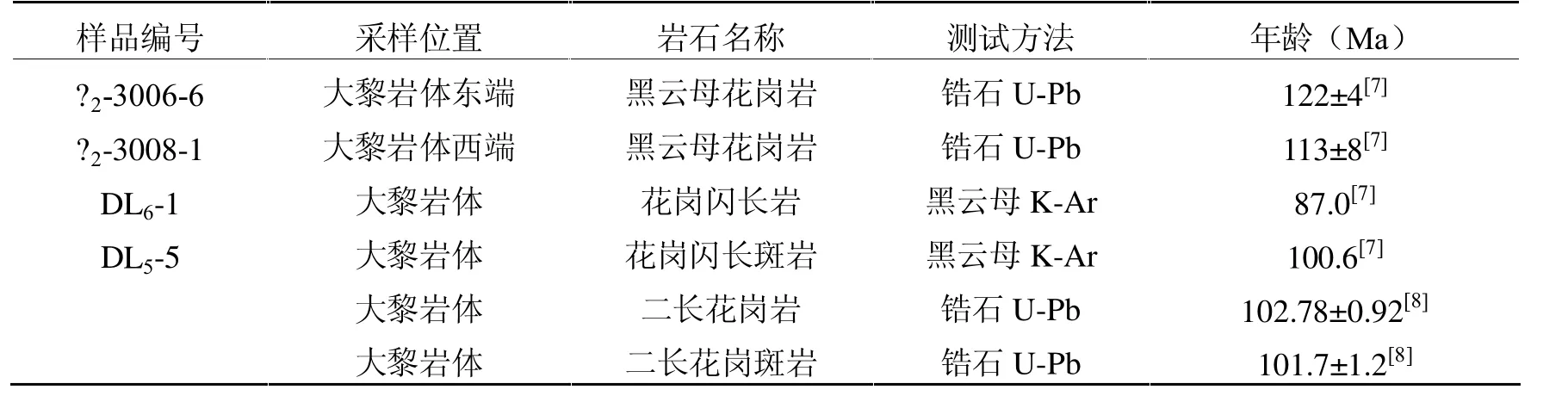

岩体同位素年龄见表1,形成于燕山晚期。

2.3.2 岩石地球化学特征

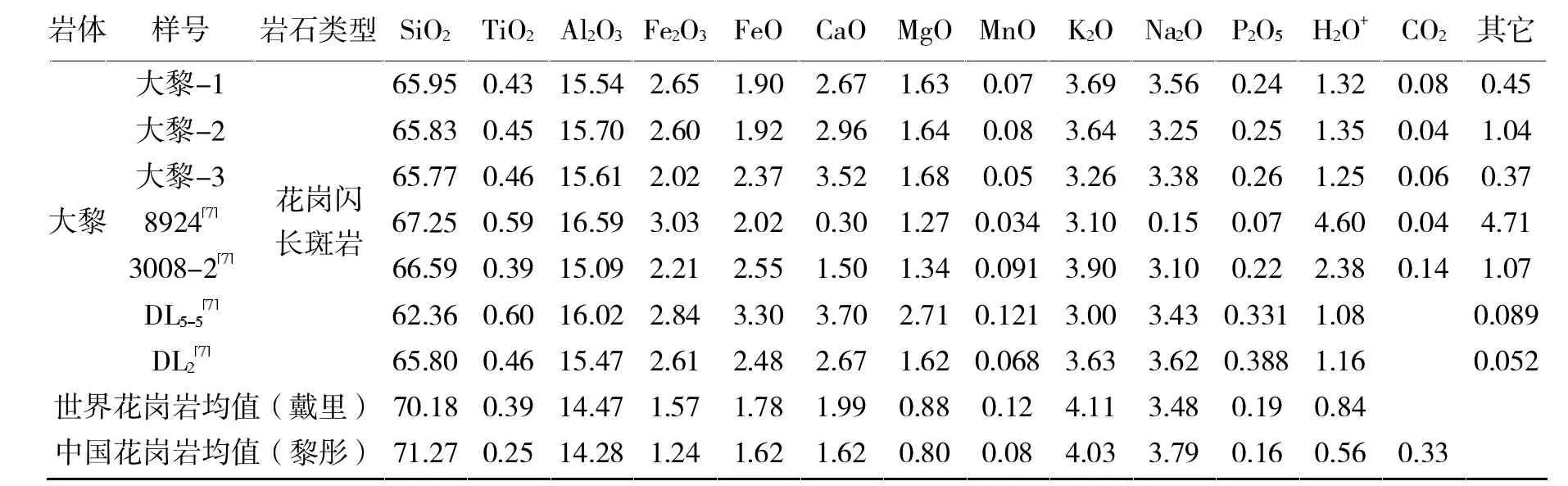

大黎岩体岩石化学成分见表2。与黎彤中国花岗闪长岩平均值相比,大黎岩体SiO2、Fe2O3、FeO、K2O含量偏高,Al2O3、CaO、MgO、Na2O含量偏低。里德曼指数σ在1.57~2.14之间,碱性指数AKI在0.52~0.64之间,属钙碱性系列;铝过饱和指数ALI为1.04~1.39,多数大于1.1,显示岩石属铝过饱和类型。

大黎岩体稀土总量在132.93×10-6~218.07×10-6之间,∑Ce/∑Y值在4.19~4.69之间,轻、重稀土分异较明显;(Ce/Yb)N值在3.79~9.93之间,(La/Yb)N值在5.94~15.75之间,属轻稀土富集型;(La/Sm)N值为3.27~6.10,轻稀土间分馏作用较明显;(Gd/Yb)N值为1.29~1.70之间,重稀土间分馏作用不明显。δEu>0.7,无明显负铕异常。

表1 大黎岩体同位素年龄Table 1 Isotope ages of Dali intrusion

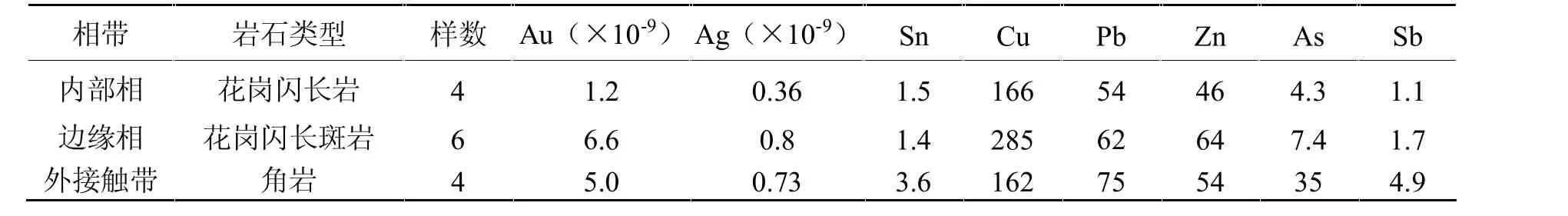

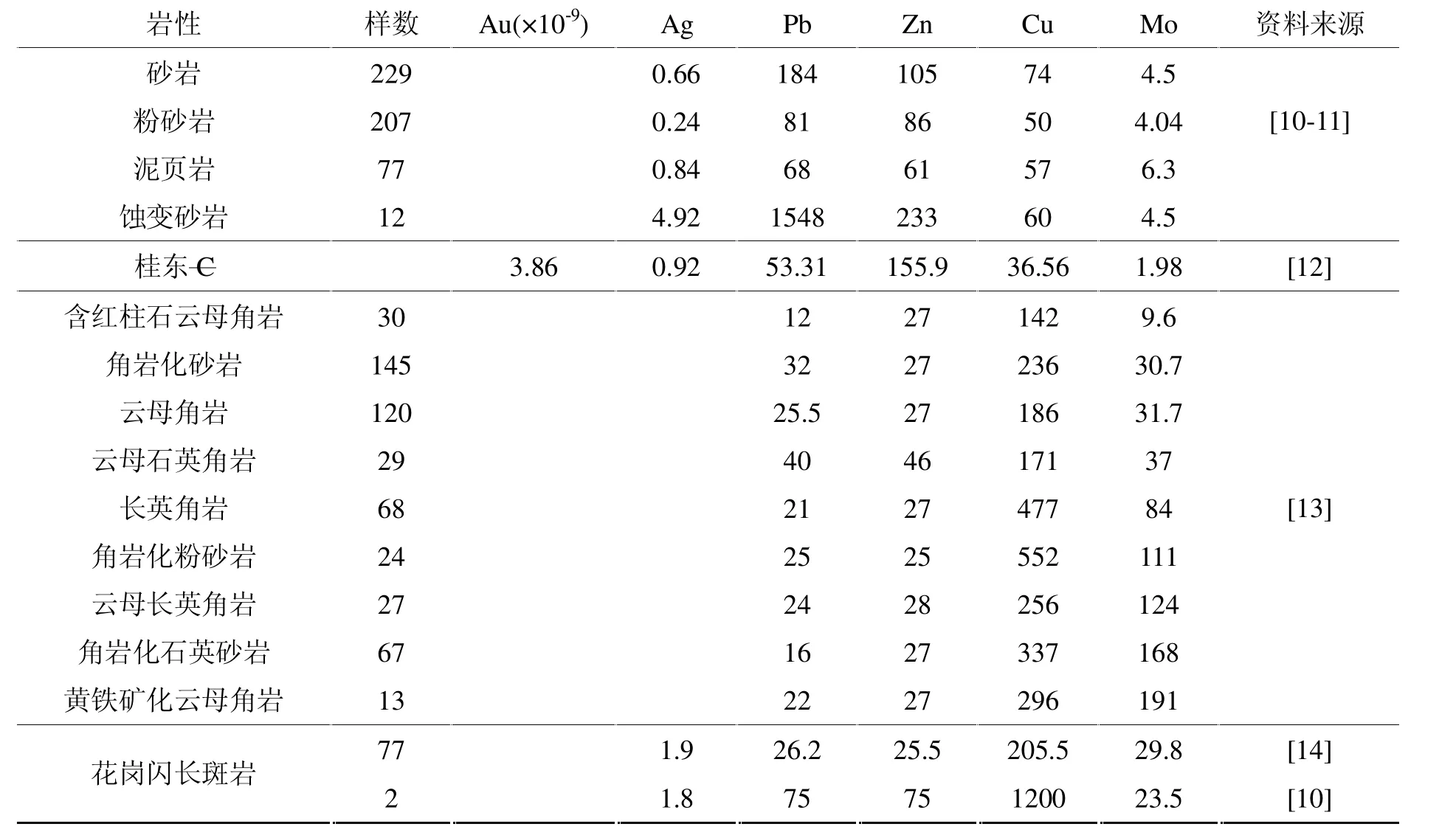

大黎岩体及外接触带岩石主要成矿元素含量见表3。由表中得知,由中心相-外接触带的蚀变岩石,微量元素Pb、Zn、As、Sb含量逐渐升高富集。Cu在边缘相最为富集。岩石中微量元素与维氏值花岗岩类岩石对比,Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb 等元素相对富集,分别为维氏值的几倍至几十倍,以Cu、Ag最为富集。Au在中心相岩石中比维氏值低,约为维氏值的1/4,而在边缘相岩石中Au略高于维氏值。Sn含量仅为维氏值的1/4。

表2 大黎岩体岩石化学成分表(wt%)Table 2 Major elements content of Dali granite

表3 大黎岩体不同岩性成矿元素含量(×10-6)[7]Table 3 Ore-forming elements composition of Dali granite

2.3.3 岩石成因

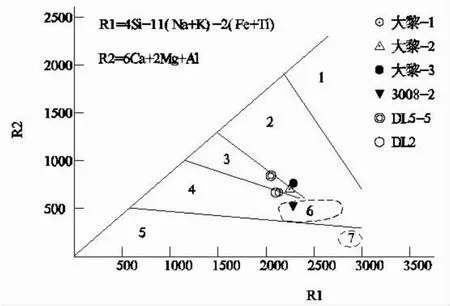

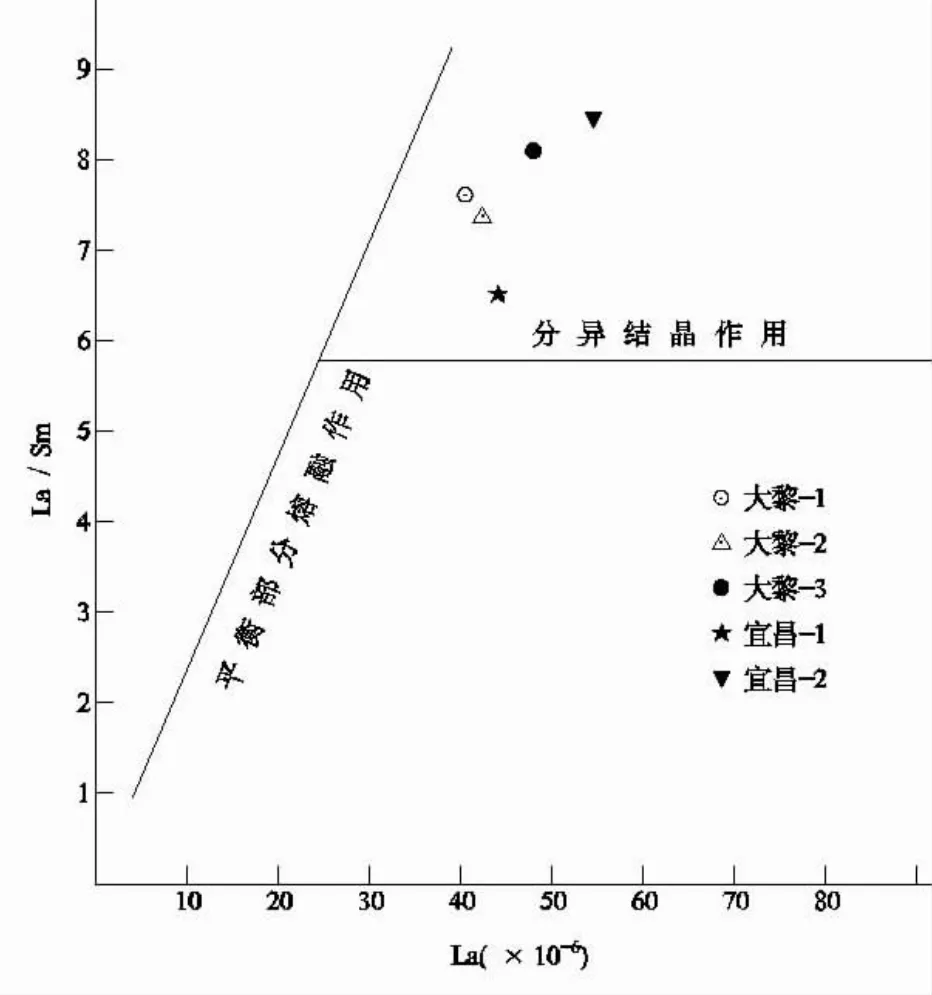

在R1-R2构造环境判别图解中(图3),样品主要落入碰撞后抬升(3)及造山晚期(4)的区域,显示该岩石具有碰撞造山后抬升或造山晚期花岗岩的特点,暗示该岩石可能形成于俯冲碰撞造山后抬升后期,结合区域地质构造背景,推断大黎花岗闪长(斑)岩形成于俯冲碰撞造山后应力释放的阶段。因La/Sm比值随着La的增加并非象分异结晶所预测的那样保持恒定,而是有相对较陡的演化趋势(图4),反映了岩体可能以部分熔融模式形成。

岩石中斜长石和钾长石成分的电子探针分析结果,大黎岩体形成压力在1~2.5 kb,据长石地质温度计计算出岩体形成温度为500℃左右[7]。

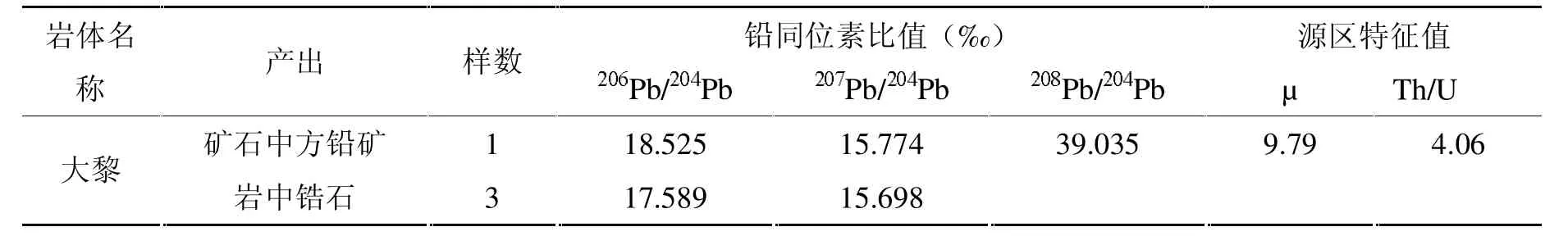

大黎岩体铅同位素组成变化范围小(表4),均一化程度高,属年青的正常铅。μ值为9.79,低于地壳(μ=13.22),高于下地壳(μ=6.21),Th/U 值为 4.06,高于原始地幔(Th/U=3.35)和上地壳(Th/U=3.33)。表明岩浆物质主要来源于下地壳或地壳深部,有部分地幔物质加入。

图3 大黎花岗闪长(斑)岩R1-R2构造环境判别图解[9]Fig.3 R1-R2 plot for granodiorite in Dali deposit

2.4 地球化学异常特征

根据大黎地区土壤测量成果,异常元素具有以大黎岩体为中心的水平分带现象,从岩体往外,异常元素组合分带依次为:Mo(Cu) 带→Pb(Zn)、Ag(Au)带。Mo异常主要分布在大黎岩体内外接触带200~600 m的范围内,Cu异常主要分布于自接触带向外500~1500 m的范围内。Mo、Cu异常套合较好,均具多个浓集中心,一般含Mo 10×10-6~20×10-6、Cu 100×10-6~ 300×10-6,最高含 Mo 350×10-6、Cu 1000×10-6。异常内发现了多个钼矿区内已发现多条含矿断裂带,发现小型铅银(金)锌多金属矿床1处。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

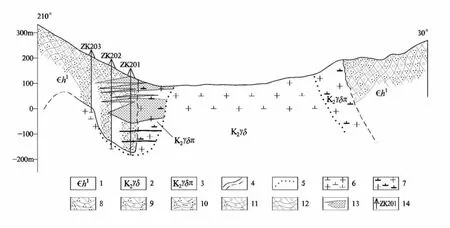

图4 大黎岩体La/Sm-La图解Fig.4 La/Smvs.La plot for Dali granite

钼矿体赋存于大黎岩体南端的内外接触带,受岩体接触带控制,平面上呈环形围绕岩体分布,产于接触面两侧100~200 m的地段内。剖面上呈透镜状、条带状大致沿水平方向延伸。其中外接触带黄铁绢英岩化地段为矿体的主要赋存部位,矿体往接触面方向矿体收拢汇合,厚度增大,特别是岩体接触面陡倾斜的地段,往往有厚大的矿体赋存;远离接触面矿体分散尖灭,厚度迅速变小。花岗闪长斑岩内亦有分布。矿体与围岩界线靠采样分析确定。矿区目前已发现钼矿体9个,除①号矿体外,其它均为隐伏矿体。主矿体出露长数百米,宽数十至一百多米,剖面上呈透镜状,少部分呈条带状,多层产出(图5)。矿体单层厚0.85~74.42 m,Mo品位0.03%~0.17%。赋矿岩石主要为石英角岩、绢云母石英角岩、绢云母角岩及花岗闪长斑岩。

3.2 矿石特征

矿石金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、金红石、磁黄铁矿、白铁矿、辉钼矿和褐铁矿等,局部有少量的黑钨矿,以黄铁矿、磁黄铁矿和辉钼矿为主。金红石呈半自形粒状,多分布在碎裂岩块中,充填物中亦有分布;黄铁矿多为呈半自形或它形粒状、细脉状分布在石英颗粒晶隙间或裂隙中,黄铁矿粒径0.1~0.5 mm之间,最大1 mm左右;黄铜矿呈不规则粒状零星分布,与磁黄铁矿共生;辉钼矿呈片状分布在充填物中的硅质石英中,粒径0.05 mm左右。

非金属矿物以石英、长石、绢云母为主,次为黑云母、绿泥石、绿帘石、方解石等。

次生金属氧化物有:钼华、褐铁矿等。地表以下20 m的氧化带中主要由次生氧化矿物组成。

矿石结构有鳞片结构,半自形或它形粒状结构,溶蚀交代结构、包含结构等。

矿石构造以网脉状构造为主,其次为细脉状构造,浸染状构造较少见。据野外观察辉钼矿细脉主要充填在NW向、NE向和近E-W向三组节理、裂隙中,大多与石英细脉相伴产出,少部分为单矿物细脉,脉长0.5~2m,个别可达4m,一般脉厚1~2mm,最厚6 mm。在相互切割的石英细网脉中,辉钼矿或沿脉壁生长,或浸染于脉体中,或沿脉体中部裂隙充填,据此推测至少存在3个阶段的矿化活动。

表4 大黎岩体铅同位素组成[7]Table 4 Lead isotopic composition of Dali granite

图5 大黎钼矿区2号勘探线剖面图Fig.5 No.2 exploration line in Dali Modeposit

3.3 围岩蚀变

围岩蚀变主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化,以黄铁矿化、绢云母化为主,蚀变范围广,围绕岩体呈面状分布,不同蚀变间相互重叠。以接触带为起点向外,大致可划分出如下蚀变分带:①0~100 m为黄铁绢英岩化带,此带内石英网脉发育,含脉率达(2~10)条/10cm,脉幅小至0.2mm以下,大者多在1~5 mm之间,1 cm以上的脉体较少见,黄铁矿化较强,岩石多具绢云母化;②100~200 m为黄铁矿、绢云母化带,石英网脉大为减少,而由黄铁矿网脉取代;③200 m以远角岩化范围内为绢云母化、绿泥石化带,以绢云母化为主,绿泥石化主要出现于边缘地段。钼矿体主要赋存于黄铁绢英岩化带内,黄铁矿、绢云母化带有少量分布。

4 矿床成因探讨

4.1 成矿物质来源

矿区岩性主要为寒武系黄洞口组的砂岩、粉砂岩、泥页岩,大黎岩体的花岗闪长(斑)岩及围绕大黎岩体分布的热变质岩-角岩类。与区域地层相比,矿区寒武系中的Mo含量高出2~3倍,可为区内钼矿的形成提供了重要的物质来源。角岩类岩石的Mo含量明显比未受热变质的岩石高2~30倍(表5),说明Mo的富集与岩浆活动密切相关。花岗闪长(斑)岩的Mo含量比同类岩石高30倍左右,与南岭地区同期花岗岩比高50~70倍。因此,可认为大黎花岗闪长(斑)岩体是本区钼矿的成矿母岩,不仅提供矿质来源,还提供大量热能、热液,加剧其周围受热地下水对流、循环,使成矿元素活化、迁移,转入成矿热液中富集成矿。

4.2 矿床成因

在中生代,大瑶山成矿带处于华南陆块内部,因强烈的燕山运动,先存的古老板块进一步复活、挤压、碰撞和下部地壳的俯冲,在上地幔引起分熔,所产生的中-酸性岩浆侵入到陆壳中。因硅铝质地壳中钼相对富集,所以岩浆侵位的过程也是进一步获得成矿物质过程。当岩浆侵位到距地面较近处,围岩受热变质发生角岩化,岩浆结晶分异作用析出的挥发性组分与先结晶的硅酸盐及围岩反应形成各种蚀变。挥发性组分的不断聚积形成强大的内压力,导致岩体顶部爆破,沿岩体顶部边部产生网状裂隙,局部形成爆破角砾岩,由此形成一个开放的循环对流系统。压力的突然释放、大气降水和同生水更多地与上升的岩浆热液汇合,造成pH、温度、盐度等都发生急剧变化,打破了热液系统的物理化学平衡,引起成矿元素自热液中先后沉淀富集,形成开放充填的石英-辉钼矿网脉或细脉型矿化。

表5 大黎矿区不同岩性成矿元素含量(×10-6)Table 5 Ore-forming elements content in different wall-rocks in Dali deposit

根据矿体产出特征、围岩蚀变及其与岩体的关系,并与江西的德兴铜钼矿床、广东圆珠顶铜钼矿床进行类比,初步确定大黎钼矿成因类型为斑岩型钼矿床。

5 找矿标志及找矿方向

5.1 找矿标志

构造标志:围绕岩体边缘分布的石英网脉发育地段为矿(化)体的主要赋存部位。

矿物标志:辉钼矿、钼华的存在是直接的指示标志。

蚀变标志:黄铁绢英岩化带为钼矿的富集地段,因此黄铁矿化、硅化、绢云母化多种蚀变叠加地段最有利于发现钼矿(化)体。

化探异常标志:具一定规模和一定强度的Mo化探异常是钼矿化存在的指示标志。

5.2 找矿方向

(1)大黎岩体西南接触带,目前已发现有较大规模的钼矿体,但工作程度仍较低,从不同比例尺化探异常规模来看,还有更大的找矿空间,可作为下一步找矿的重点工作区。

(2)大黎岩体东部,化探Mo异常规模大,强度较高,且在异常检查中地表已发现有很好的钼矿化,是有望取得找矿突破的有利地段。

(3)在高村、武林、车田、大黎镇东等地Mo、Cu异常套合性好,强度高,浓集中心明显,异常分布与接触蚀变带分布吻合,成矿条件有利,找矿前景好。

(4)大瑶山地区构造-岩浆活动强烈,燕山期花岗斑岩、花岗闪长(斑)岩小岩体发育,其成岩环境大多与大黎、园珠顶等已知含矿岩体类似,面上找矿中应重点关注。

[1]蔡明海,刘国庆,战明国.桂东大瑶山地区金矿床成因及成矿时代研究[J].华南地质与矿产,2000,(3):58-63.

[2]黄惠民,和志军,崔彬.广西大瑶山地区花岗岩成矿系列[J].地质与勘探,2003,39(4):12-16.

[3]战明国,彭松柏,蔡明海,等.云开地区重要成矿区带金、银、铜、铅、锌成矿地质背景及找矿靶区优选研究[M].海南:海南出版社,2006.

[4]钟立峰,夏斌,刘立文,等.粤西-桂东成矿带园珠顶铜钼矿床成矿年代学及其地质意义[J].矿床地质,2010,29(3):395-404.

[5]陈懋弘,莫次生,黄智忠,等.广西苍梧县社洞钨钼矿床花岗岩类锆石LA-ICP-MS和辉钼矿Re-Os年龄及其地质意义[J].矿床地质,2011,30(6):963-978.

[6]广西地质矿产勘查开发局.华南地区物探、化探、遥感编图广西综合解释成果报告[R].1983.

[7]广西区域地质调查研究院.水晏幅、陈塘幅、古袍幅和思旺幅1∶5万区域地质调查报告[R].1995.

[8]广西地质勘查总院.广西大瑶山地区铜钼多金属矿成矿预测研究[R].2011.

[9]Batchelor R A,Bowden P.Petrogenetic interpretation ofgranitoid rock series using multicationic parameters [J].Chemical Geology,1985,48:43-55.

[10]广西273地质队.广西藤县大黎银铅锌矿普查报告[R].1993.

[11]广西第八地质队.广西藤县大黎金矿普查地质报告[R].1988.

[12]蔡明海.桂东大瑶山地区桃花金矿床地质特征及其成因探讨[D].北京:中国地质科学院,1998.

[13]广西物探队.广西藤县大黎地区化探详查工作总结报告[R].1982.

[14]广西地矿局.广西壮族自治区区域地质志[M].北京:地质出版社.1985.

--ICP--MS锆石U--Pb定年、地球化学特征及构造意义