浅析苏皖边区政府救灾公债券

王卫清, 毛汝婷, 何善川

(1.苏皖边区政府旧址纪念馆,江苏淮安223002;2.南京大厂高级中学,江苏南京210000;3.淮阴师范学院历史文化旅游学院,江苏淮安223300)

1945年,苏皖边区发生严重的自然灾害,春季严重干旱,入夏又阴雨连绵,造成河水泛滥,整个苏皖边区灾情严重,人民生活困苦不堪。面对此种情况,边区政府迅速采取一系列措施,成立“救灾委员会”,同时颁布多种政策进行赈灾,其中很重要的一项措施即为发放“苏皖边区救灾公债券”。对这一公债券大多历史汇编资料均是一带而过,但在当时而言,该公债券的发行对新生政府稳定政局、巩固新生政权具有重要意义。

一

苏皖边区地处江淮平原,由于恒处内乱之地,水利不兴,民生凋敝。特别是八年抗战期间,敌伪在解放区实行“三光”政策,疯狂抢掠和搜刮榨取,大肆滥砍滥伐森林植被,严重破坏了边区的自然环境,例如“日寇占领长沟后……抓去四十多人打圩,砍伐树木,一次就砍一万多棵,拉去牲畜30多头,衣服食物无计其数,抢粮食一百多石”[1],使得解放区长期处于贫困状态。1945年,又爆发了遍及华中解放区的水旱和蝗、雹灾害,粮食歉收,灾荒的程度实为华中史上罕见。面对此灾,国民党政府不但不施以援手,反而疯狂地向解放区进攻,烧杀抢掠的程度不亚于敌伪,同时实行粮食封锁,把联合国救济总署的粮食私吞,导致解放区内粮价疯长,使得灾害程度进一步加深。

当时,无衣无食、处境艰难而又急需救济的灾民多达四百余万人,以淮海、淮北、淮南、盐阜最为严重,很多灾民没有饭吃,甚至整个村庄找不到粮食。据当时资料统计,截至1945年12月底,“以全区灾情最严重的沭阳县来说,根据不同区的七个村调查如沈集区朱庄村全村一百七十户,目前没有吃的有六十五户,两个月后没有吃的一百五十二户,全村近二十户人家勉强够吃,该村原有牛驴三十四头,现仅存十九头。小店区比较中等灾情的赵庄村,全村一百九十二户,目前没有吃的二十八户,两个月后没有吃的一百五十二户,全村勉强够吃的仅四十户;该村原有牛驴八十三头,现仅存五十三头,总计上述七个村总户口是一千三百九十一户,目前已没有粮吃的三百十三户,到明春没有吃的一千零八十九户,到明春勉强够吃的仅三百廿户”[2],形势相当严峻。边区党政军民努力进行救灾,除了多次发放救济粮食与贷款之外,也领导群众多种荞麦、菜子以备灾荒,同时号召群众节衣缩食,每人每日节省二两口粮用以赈灾。这些在一定程度上缓解了饿毙的情况,减轻了灾情,但是由于过去战争频繁,再加上部分领导干部对本次灾情的估计严重不足,导致救灾工作成效不著。随着灾情不断扩大,许多灾民无衣无食,他们不得不想尽一切办法来求得生存。有的灾民竟然吃大户、抢公粮,甚至与盗匪勾结,严重破坏了社会秩序。与此同时,反动势力异常猖獗,趁势蛊惑灾民寻衅滋事。而富有大户看到此类情况,有的宁愿把粮食藏起来,也不愿意拿出来救济灾民,有的索性自己大吃大喝,认为吃完了事,得过且过,生产的积极性大幅度降低。有的干部看到此类情况束手无策。种种乱象不仅破坏了社会秩序,不利于救灾工作的展开,而且动摇了刚刚建立的民主政权,降低了解放区对于全国民主运动的推进作用。苏皖边区临参会甚至指出:“能将今年的生产救灾工作做好……民主建设的各种事情就能很顺利的推进,否则一切工作就可能受到灾荒的影响与阻扰。”[3]107由此可见此次救灾能否顺利进行,意义重大。

边区政府于1945年12月15日召开救灾会议,商讨解决措施,会上吴觉专员指出,在之后的救灾中实行单纯的救济或者专依赖政府是不可能的,也不是解决问题的根本方法,必须将自力更生与生产相结合,发挥人民群众的力量。会后边区政府一方面进行了广泛的社会救济,如拨款三千万元作为救灾基金,以避免发生群众集体借粮吃大户的情况,造成社会不安。由于此次的灾情之重甚于往年,再加上抗战刚刚胜利,边区民主政权建立不久,政府财政力量相对薄弱,因此必须借助一些社会力量来帮助解决,所以另一方面边区政府于1946年4月决定发放救灾公债券一万万元。

二

边区政府自身财政条件并不宽裕,同时国民政府对边区又实行封锁政策,再加上当时灾荒状况并未好转,反而有扩大的趋势,至1946年3月,整个边区的受灾人员已增至四百二十余万,占总人口的五分之一。为发扬贫富互济的精神,借助社会各界的力量来克服灾荒,加强生产,边区政府特于1946年3月16日召开驻会委员会临时会议,决议请政府发行救灾公债券一万万元。边区政府当即接受此建议,决定发行苏皖边区三十五年短期救灾公债九千二百万元。救灾公债票之样式由边区政府统一制订,然后到各分区印刷。救灾券左侧印有边区政府主席李一氓,副主席刘瑞龙、季方、韦懿和方毅的名字,并且盖有填发机关的印章以及各行政专员公署的骑缝印记,以此证明边区政府对此公债券所负的绝对信用之责,并且印有发行日期。同时在公债券上通常都印有“公债条例”的文字说明,内容除了包括发行总额,票券种类、利息、用途以及基金来源等之外,还说明“本公债自填发日起至三十五年(1946年)十一月一日开始偿还”和“本公债券还本付息指定华中银行及其所属各分行为经理机关”。这些条例文字不仅是债券的重要内容,更是债券的相关法规。

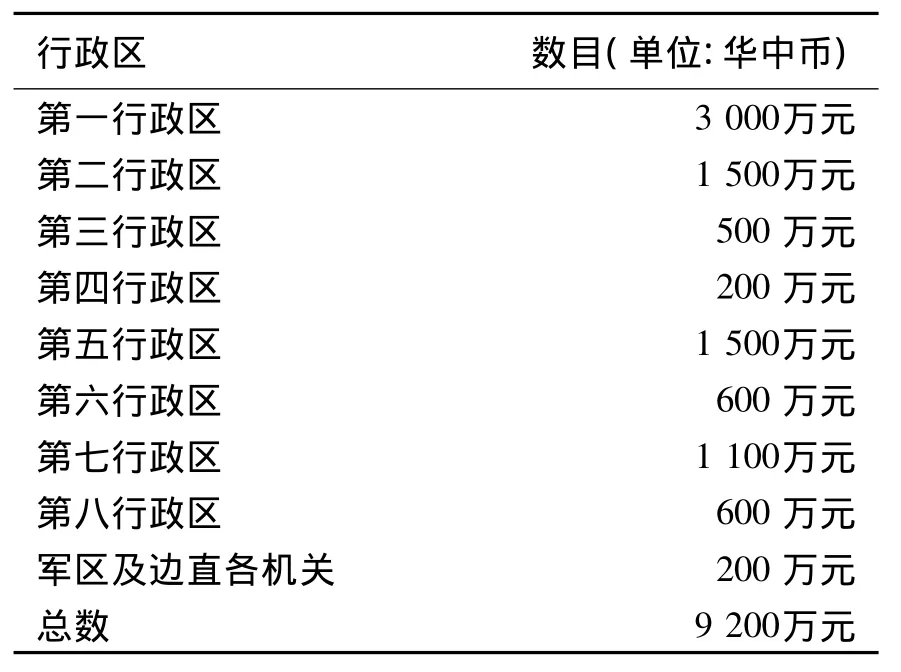

《苏皖边区发行三十五年救灾公债条例》明确指出,此次发行的救灾公债券交由各行政专员公署根据条例中所规定的数字自行印制。当时边区一共分为八个行政区和一个边区直属。公债券采取认购原则,但具体发行方法也交由各专员公署自行详细订立,这样给予了各分区极大的自主性和便利性。此次公债券发放总数为九千二百万元,边区政府规定各行政区必须在4月10号之前完成募额,而需要拨助其他分区的数额也必须在4月15日之前完成,同时由华中分行汇寄总行进行分配。根据各区贫富以及灾情的轻重程度,具体的数目分配如表1:

表1 苏皖边区三十五年救灾公债券数目分配表

华中分局关于紧急救灾工作的指示中明确指出,公债券的发放对象“着重于地主、富农、资本家、大商人,对中农应完全出于自愿”[3]93。边区政府提出希望各界踊跃购买,要求党政军民在群众中进行广泛宣传和动员,以求迅速,不失救灾时机。对中上层人士,应该积极鼓励他们节约购买公债,救灾渡难,同时劝说灾民保证不再集体借粮吃,而购买的公债以及借出的口粮保证有借有还,号召各地乐善好施人士踊跃认购,以保证充分发挥社会各界力量,甚至在当时的蒋管区,例如苏州等地,也有一些同情和支持救灾事宜的爱国人士积极参与购买,救援灾区。

苏皖边区政府发行的1946年短期救灾公债券,根据条例明确规定,“本公债之用途,以百分之四十进行直接救济,百分之六十以工代赈”[3]194。其中直接救济的对象主要是老弱不能做工同时难以远行的,这些人按日记工并赈以食粮,其途径主要是进行赈款赈粮的发放和平粜等。在城镇进行平粜,平抑粮价,同时奖励粮食进口,以此调剂各地的粮食平衡,例如“六分区在所属东海等九县发行救灾公债8 800 150元,售出5 506 362.5元,损失43 812.5元,结余3 249 975元。1947年1至6月份发行公债粮草19 111 971斤,实收19 823 893斤,超出计划720 922斤。1948年该区又借公粮救灾粮10 799 216斤,其中有救灾粮 300 万斤”[5]。但因灾情严重,所以大部分的发放主要放在最紧急的四五月份青黄不接的时候。

此次公债券大部分主要用于生产,“以工代赈,将所有灾民组织到生产中去,这是克服灾荒最有效而且也是最基本的办法”[6]75。政府首先发动挖塘、筑堤、修圩、浚河等工程,例如“1946年春五分区发行的救灾公债,盐城等13县市共计1 270万元,分别用于修堤、开河、排水、市政建设以及投入纱布交换所”[5]。而“第六行政区修复运河堤67万余公方,发放工赈粮68万斤;拆除长期为患的‘五河六坝’,获工赈粮和水利贷款粮200万斤;各县民工9万余人浚疏河道23条,发放工赈粮60万斤,水利贷款粮 52 万斤,受益土地 812 万余亩”[6]75,这些举措在一定程度上减轻了因旱涝造成的人口流亡、土地荒芜的状况。除了水利工程之外,在邮电事业上,“增设邮局120余个,架设长途电话线2 500里,1946年6月,全边区邮路长达7 702里,可与山东、冀中、晋察鲁豫等解放区直接通邮”[7],同时还疏通了许多重要城镇之间的班船通航。以工代赈的实施不仅以较低的成本完成了救灾防灾工程,同时还解决了部分灾民的生活问题,可谓一举多得。

三

在艰苦的革命战争年代,根据地发行债券并不鲜见,从土地革命到解放战争时期概有50余种,主要用于赈灾救济、发展经济、支援战争等。作为公债券的一种,此次苏皖边区发放的救灾公债券既有其时公债券发行的一般特点,也有自身独特之处。

(一)具有突出的战时色彩。因情况紧急,未上报中央而是直接上报边区政府请求发放公债券是本次公债券的一大突出特点。一般而言,在各解放区发行公债券,都要报经中央审查和批准。但当时,边区政府外有国民党的封锁和攻击,内部灾荒形势又岌岌可危,在这样紧急的情况下,边区根本没有条件按部就班地上报中央审批,因此苏皖边区政府召开了驻会委员会的临时会议,并接受会议的提议,发行救灾公债一万万元,这是当时恶劣的战争环境使然。

(二)以自愿认购为原则。边区政府在救灾公债条例中明确指出,公债的发行要“以认购为原则”[3]194,在华中分局关于紧急救灾的指示中也指出,发行对象以地主、富农、资本家、大商人为主,要求发放公债时必须广泛宣传,深入动员,务求迅速而不失救灾时机,但对中农购买公债应该完全出于自愿,同时要号召当地乐善好施的人士积极购买,禁止强行摊派。

(三)切实兑换,诚信度高。此次发行的救灾公债有一定的物质保证。救灾公债条例第五条中列出此次公债的利率为“月息二分”[3]194,第六条规定了还本付息的时间为“除第一行政区于民国三十五年八月一日平均分偿本息一半外,其他各行政区及第一行政区之其余半数均于民国三十五年十一月一日开始本息全部清偿”[3]194,第七条指出此次公债的担保为“三十五年午秋两季粮赋收入为基金”[3]194。在当时即使因为某些原因而没有及时收兑的,后期也可以收兑。甚而有资料显示[8],一位持有者的救灾公债券当时没有到华中银行兑现,一直到1987年6月才向当地(苏州)工商银行要求兑现,虽然华中银行早已撤销,但中国工商银行仍然按照币制兑换比例和规定的利息,还本付息,办理兑现,这也充分说明人民政府对群众负责到底的精神。

(四)时间紧迫,应急性强。一般只有在灾荒的程度政府难以控制的时候,才会发行救灾公债券。这也是本次公债券发行的又一突出特点,带有很强的应急色彩。救灾公债条例中,明确指出公债发放募数必须在4月10号之前完成,华中分局的紧急救灾工作指示中也指出最好在4月底,最迟在5月10号之前完成。而此次公债券是在3月发放的,所以时间相当紧迫,目的也相当明确。

四

此次救灾公债券的发行不仅帮助边区人民渡过了灾荒,保护了人民群众的生命财产,同时也扩大了中国共产党的政治影响,巩固了刚刚建立的民主政权。

(一)为边区政府解决此次灾荒提供了经济保障。早在苏维埃革命战争时期,我党对公债券等经济形式的作用就尤为重视。此次救灾公债券的发行,在苏皖边区政府的积极组织下,广泛动员了社会各阶级的力量,用发行公债的方式聚集了大量的救灾资金,解决了边区政府财政力量不足的困难,对帮助灾区人民渡过生产和生活的困境发挥了重要作用。

(二)增强了中国共产党的政治威信,巩固了民主政权。在此次灾荒发生之时,国民党当局不仅封锁解放区,而且特务人员也不断地煽动人民反共,这对于刚刚建立的民主政权是相当不利的。面对这样的情况,边区政府积极制定政策,发行救灾公债券,进行社会集资,帮助人民渡过灾荒,得到人民的无限感激,各地的灾民都纷纷感激地说:“共产党与民主政府,真如亲娘老子一样,体贴人心,能帮助我们解决困难。”经过这次救灾,人民群众对民主政府也有了更深入的认识,他们说:“到底是咱民主政府的干部,要是过去老中央的官儿,怕你饿两截子,谁来管呢?”[9]从这些朴实的语言中可以看出,当时中共的影响力得到了扩大,边区人民也越来越拥护民主政权。

(三)为华中自卫战争的胜利奠定了深厚的群众基础。苏皖边区地处安徽和江苏北部,紧邻当时国民政府的政治统治中心南京,地理位置相当重要。“从苏皖边区政府成立的第一天起,李一氓就强调:‘政府本身必须以更强大的力量来巩固这个区域,协助华中军区司令部,加强一切军事设施,保卫边区,保卫民主’。”[10]公债券的发行,帮助解放区人民渡过一次重大自然灾害,使得解放区的农业生产得以恢复和发展,巩固了边区力量,这不仅解决了苏皖边区人民的生存问题,从更深一层意义上来说,也为华中自卫战争的胜利奠定了重要的物质基础。毛泽东曾经说过,革命的动员“如果不从经济上,生产上去解决问题,是决然办不到的”[11]。救灾公债券的发行,与人民的切身利益紧密相关,共产党的积极赈灾救荒政策与国民党的封锁饿困政策形成鲜明的对比,这无疑为中共最终获取自卫战争的胜利乃至全国的解放争取了强大的群众力量。

[1] 朱超南.淮北抗日根据地财政经济史稿[M].合肥:安徽人民出版社,1985:12.

[2] 江苏省财政厅,江苏省档案馆,财政经济史编写组.华中抗日根据地财政经济史料汇编:第四卷[M].北京:档案出版社,1986:513.

[3] 江苏省财政厅,江苏省档案馆,财政经济史编写组.华中解放区财政经济史料汇编:第一卷[M].南京:南京出版社,1989.

[4] 苏皖边区发行三十五年救灾公债条例[N].新华日报(华中版),1946-03-20.

[5] 张一平.自然灾害、政治斗争与地方民生[J].安庆师范学院学报,2008(5).

[6] 苏皖边区政府旧址纪念馆.苏皖边区史略[M].北京:中国文史出版社,2005.

[7] 马洪斌.中国革命根据地史研究[M].南京:南京大学出版社,1992:58.

[8] 三言.一张苏皖边区政府救灾公债券[EB/OL].(2011-10-12)[2012-01-09].http://www.banknotestudy.com/blog/index.aspx?a=62.

[9] 淮安县政协文史资料研究委员会.淮安文史资料:第四辑[G].淮安:淮安县政协文史资料研究委员会,1986:50.

[10] 中华书局编辑部.李一氓同志纪念文集[M].北京:中华书局,2001:305.

[11] 中共中央文献研究室.毛泽东农村调查文集[M].北京:人民出版社,1982:342.