化屋苗寨民间信仰体系四维建构论

汪春春,黄秀蓉

(1.厦门大学 人文学院,福建 厦门 361005;2.西南大学 历史文化学院民族学院,重庆 400715)

□西南民族文化研究

化屋苗寨民间信仰体系四维建构论

汪春春1,黄秀蓉2

(1.厦门大学 人文学院,福建 厦门 361005;2.西南大学 历史文化学院民族学院,重庆 400715)

在化屋苗寨,民间信仰一直普遍存在,其主要内容包括神山、神树、风水等自然崇拜及信鬼、祭祖等祖先崇拜和开大门、占卜等民间普遍俗信。这里借用物理学中的 “四维”概念,以空间和时间为线索,分析化屋苗寨繁芜的民间信仰是如何在社会变迁过程中被建构成一个完整的信仰体系的。

化屋苗寨;民间信仰;四维建构

民间信仰指民众自发地对具有某种超自然力量精神体的信奉与尊重,包括自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜以及民间普遍的俗信等,是一个包含了信仰、仪式与象征的文化体系①因为民间信仰是世俗生活的一部分,中国传统文化并不认为它是“宗教”,但有西方学者则把中国民间信仰看成宗教体系,参见德格如《中国宗教体系》、拉德克利夫·布朗《宗教与社会》等。。苗族民间信仰问题,已有成果主要集中在分析其信仰的社会功能及信仰的内容特征等方面,而对苗族民间信仰体系是如何被建构这一问题,基本没有涉及②参见刘丽等《苗族的民间信仰及其区域差异》,载于《沧桑》2009年第5期;葛继红《苗族宗教信仰与毕节实验区和谐社会的建构》,《新西部》2009年第4期;黄椿《苗族信仰民俗中的性教育—以小坝寨为个案》,《贵州民族学院学报》(哲社版)2007年第3期;杨安华《苗族传统宗教对生态维护的作用》,《古今农业》2004年第4期;施云南《略论黎族苗族民间信仰文化的意义及其功能》,《琼州大学学报》2003年第4期;施云南《黎族苗族民间信仰习俗文化浅析》,《琼州大学学报》2003年第3期;陆群《试论苗族信仰的世俗性》,《黔东南民族师专学报》2002年第1期;陆群《试从认知角度谈苗族信仰的内在生命力》,《贵州民族学院学报》(哲社版)2001年第1期;陆群《试论湘西苗族信仰的宗族意识特征》,《湖北民族学院学报》(哲社版)2001年第1期。。历史上的苗族经历了长期的迁徙,分布地域十分广泛;地理条件的差异造成苗族各聚居地区的民间信仰并不相同。这里所论及的化屋苗寨民间信仰体系,包含了神山、神树、风水等自然崇拜以及信鬼、祭祖等祖先崇拜和 “开大门”、占卜等民间普遍俗信,有着极为鲜明的地域特色,能动地反映了化屋苗寨人民在长期生产生活中形成的对自然环境与人事之间的关系认知。我们于2010年暑期在化屋苗寨进行了为期一个月的田野调查,取得了丰富的第一手资料;在此基础上,我们借用物理学中的 “四维”概念③“四维”是我们所熟知的“三维”概念的延展,是在“三维”的基础上加入时间的概念而形成的。在爱因斯坦的《广义相对论》和《狭义相对论》中都提及了“四维时空”,爱因斯坦认为“我们的宇宙是由时间和空间构成的。时空的关系是在空间的架构上比普通的三维空间的长、宽、高三条轴外又加了一条时间轴,而这条时间轴是一条虚线的轴。”,试图分析贵州化屋苗寨普遍存在的民间信仰是如何在日常生活中被建构起来的。

一 化屋苗寨概况

化屋苗寨,当地人称为化屋基④据《中华人民共和国地名大词典》记载:“化屋基”系彝语译音,意为惊险的岩石。北京:商务印书馆,2002年,第4680页。,位于贵州省毕节地区黔西县新仁乡化屋村,属二水 (鸭甸河、六圭河)交汇、三县 (黔西县、织金县与清镇县)连界的河谷地带,有 “鸡鸣三县”之称,海拔在870-1360米之间。在这片三面环山、一面临水的斜湾坡地,生活着一支古老的民族—歪梳支系苗族⑤歪梳苗为当地村民自称,源于当地苗族已婚妇女多把长发挽于耳后,斜插一把雕花木梳,因而得名“歪梳苗”,汉文记载一般称其为箐苗/青苗、东苗。。早在南朝的梁陈时期,彝族的先民昆明夷闽支卢鹿部沿乌江东进,在此繁衍生息。在此后相当长的一段时间里,化屋基隶属于水西土司管辖。康熙初年,化屋基经水西宣慰使安坤反清和吴三桂之乱被血洗后,此地沦为荒野。康熙五年二月一日,清廷批准以安氏的则窝、以著、雄所三则溪改置黔西府。黔西府的设置,结束了昆明夷闽支卢鹿部在水西地区1100多年的世袭统治[1]。与此同时,十多户歪梳支系苗民来到化屋基定居,他们依山而居,借水而行,在以堆积岩石为基础的薄土上世代耕作。20世纪80年代,化屋基发展成为有近1100户5000人的苗族聚居大寨。到90年代,中央直属大中型企业东风电站建成蓄水后,化屋村的大部分田土被淹没,近四分之三的人口迁往黔西其它乡镇。到2010年我们至化屋苗寨进行田野调查时,苗寨所在的化屋村总面积8.2平方公里,现有耕地面积417亩,居住着苗、彝、汉三个民族,共三个村民组186户,773人,其中苗族人口占98%,是黔西县最具代表性的苗族聚居村落之一。

二 化屋苗寨民间信仰体系之空间建构

三维空间是一个立体的概念。化屋苗寨民间信仰体系在空间上的建构,主要体现为信仰在寨内地理方位上的表现以及对寨内标志性事物的崇拜。

(一) “三山护寨”之神山、神树信仰

在化屋苗寨东北部,有一座因地质作用而形成的海拔1280多米的独立山峰,形貌酷似苗族乐器中的芦笙,当地居民称之为笋子崖①笋子崖为当地人话语体系中的称谓,在官方旅游开发话语体系中则被称为“天竹峰”。。在村寨西偏南部,同样有一座酷似芦笙造型的海拔1100多米的独立山峰。于是东北方向形体较大的山峰俗称大笋子崖,而西南方向形体较小的山峰被称为小笋子崖。关于这一大一小笋子崖,在化屋苗寨中,流传着这样一则故事:

有两兄妹把笋子崖从远处背过来搭天音桥 (天音桥就是两个山崖之间形成的天然连接处,下面有河流流过),妹妹背小的走在前面,哥哥背大的走在后面。走着走着,哥哥放下大的笋子崖赌钱去了,忘记时间了,妹妹就放下小的笋子崖去叫哥哥。结果大小笋子崖都长大了,背不动了,就只有把笋子崖放到这里了,也就没有搭成桥。②本文所用的数据与资料都源于2010年暑期在化屋苗寨的田野调查。

在当地人的观念中,笋子崖的出现和存在是借助人的力量从外在世界被搬到此地的,其目的是搭建过河用的天音桥。然而,从最初搭建桥梁的材料,到今天成为化屋苗寨人民所崇拜的神山,这种神圣性从何而来?这不得不从苗寨的交通环境说起。直到现代,化屋苗寨所在的乌江上游地区,鲜有连接两岸的桥梁。在交通不便的时代,搭建一座连接两岸的桥梁,便成为人们的梦想。在苗寨流传的笋子崖故事中,因哥哥的疏忽而导致搭建天音桥这一工程归于失败,但作为建桥材料的大小笋子崖,却因建桥本身的神圣举动而被赋予了神性。

最初因建桥而被赋予神性的大小笋子崖,在苗寨社会变迁的过程中,神圣性逐渐得以增强并固化,尤其是东北方向的大笋子崖,连同其山脚一颗树龄大约五六百年的酸枣树③苗族的神树信仰在《苗族简史》、《苗族瑶族与长江文化》、《苗族文化研究》等多部著作中均被提到,源于苗族关于人类起源的传说。该传说认为,在世界未有人时,枫树心里长出了妹榜妹留,妹榜妹留与水中的泡沫“游方”生下了人类最初的始祖—姜央。于是,枫木在苗族人们心目中的地位非常崇高,进而演化成了对树的崇拜。有枫树的村寨均以枫树作为神树,没有枫木的地方则以其它古树代之。,一同被村民们所敬仰崇拜,成为苗寨特定的神山、神树,其神圣性在苗寨内无可置疑。直到现在,每年农历三月三,村中德高望重的人 (在解放以前由寨老主持)都会召集全村人祭拜神山、神树,所有花费由村人共同承担。在祭祀时,要举行隆重的仪式,将猪、鸡、羊等祭品献给神山、神树,并有专门的巫师负责与神山、神树沟通。据当地村民介绍,祭拜神山、神树有三个目的:

(1)避免火烧房子;(2)保护全村人的安全;(3)立一个乡规民约,通常是对破坏、偷盗他人财物的处罚,再选三个德高望重者来公平地解决这些纠纷。

祭拜神山、神树,已成为化屋苗寨全体寨民的共同行动,寨内的汉人与彝族同胞亦参与其中,超越了族群的界限,具有真正的地域意义,神山神树对整个化屋苗寨空间起着守护作用。

与化屋苗寨隔六圭河相望的山崖因其形貌酷似展翅高飞的猫头鹰而被苗寨人民称为猫儿崖。关于这座猫儿崖,化屋苗寨同样流传着一则故事:

老辈人说,猫儿崖是男的,笋子崖是女的,六圭河那边的山也是男的,晚上山上风呼呼的吹,就是他们在讲话。

与笋子崖隔河相望的猫儿崖,被苗寨人民赋予了性别意义,因之与笋子崖发生了必然的联系,而笋子崖已被苗寨人民赋予了无可置疑的神圣性,连带猫儿崖也被苗寨人民赋予了神性,也成为保护整个寨子的神山之一。

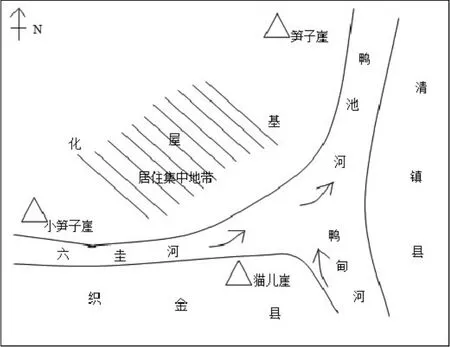

图1 “三山护寨”图

这些被苗寨人民赋予神圣性的山峰,所环绕的区域正是化屋苗寨村民居住的集中地带。按照苗寨内人们的居住格局,一大一小的两座笋子崖、隔河相望的猫儿崖,在苗寨外围组成一个环形,将整个村寨包围,形成 “三山护寨”的局面。这种神圣空间的组合,在人与自然力量悬殊的前现代社会,无疑为苗寨人民提供了安全的心理依托。

(二)空间资源利用之风水信仰

风水是关于山水与气的理论知识,在这依山傍水的环境中,风水信仰十分普遍地存在着。化屋苗寨居民的风水信仰,在生活中主要表现在对阳宅和阴宅的选择上。

苗寨人们在新修房屋时,需请专门的风水师傅(亦称地理先生)查看。一般认为,房屋靠山且堂屋正对山头为吉;更为重要的是堂屋正对的山脊上切不可有洞,以免龙脉顺洞流走。化屋苗寨大部分的房屋都面向河对岸的猫儿崖,但是却很少人将堂屋朝向猫儿崖的最高峰,即猫儿崖的 “头”,仔细观察可发现 “猫头”下有一个大洞。在村中有一杨姓人家堂屋朝向正对与化屋苗寨隔鸭池河相望的山峰,故村中人们普遍认为此家屋址占据了全村最好的风水。站在此家堂屋正中,既可见鸭池河岸边的山峰,亦可见猫儿崖和笋子崖,承三方脉气。这种三山包围、三山相护的局面成为人们心目中的风水宝地。生前居住的阳宅,要选择风水较佳的地方,死后的阴宅也不例外。在阴宅的选址上,其标准与阳宅大致一样,也以背靠大山,面朝山头为吉。无论是阳宅还是阴宅,都是苗寨人民想在地理空间范围内更好地占据发展优势的一种理想化的信仰。

化屋苗寨人民通过赋予山、树以神性以及在神山、神树观念支撑下发展而来的风水观念,逐渐建构起了一个立体的民间信仰的空间三维图,风水关乎方位,神山、神树则关乎范围。

三 化屋苗寨民间信仰体系之时间建构

人类通过记忆重构过去的时间历程,同时又对未来的时间充满好奇,在不同的时空环境中,对时间的好奇以各种方式被表现出来。

(一)历史记忆:鬼魂信仰与祖先崇拜

在化屋苗寨人民的意识中并没有形成一套有序的鬼魂观念,但鬼魂的性格、品行是依人而定的,有着各自不同的文化意义。苗寨人民将那些他们无法解答、难以理解的事情,全部归因于另一世界作怪的 “鬼魂”。通常这些鬼魂均系凶伤死亡,巫师在丧葬仪式中念经指路时,不提及其名字,以至它们不能与祖先一道共食,亦不会被祖先所收留。于是这些不能回到祖先驻地的鬼魂,便成为四处飘荡的散鬼,不时回到阳间来纠缠报复人类。在苗寨人民家中如有不顺,一般都会烧纸钱以祭鬼,以求平安。 “有的人家祭鬼时,用公鸡护送,杀狗遮屋,以免不正常死亡的凶伤阴魂纠缠凡人,造成家眷不得安宁。”①毕节地区民族事务所、毕节地区民族研究所、毕业地区苗学研究会、黔西县民族事务所编《黔西苗寨古歌》,云南民族出版社,2009年,第14页。在苗寨人民人与鬼的斗争过程中,这就建构了对过去的部分记忆。

对于作恶的散鬼,苗寨人民只是在遭遇不测时才会去祭祀,而对于照顾自己的祖先则会定期祭祀,构成苗寨特有之祖先崇拜。化屋苗寨的祖先崇拜,按时间顺序,可分为以下几个步骤。从人故去的葬礼开始,到之后的年节祭祀,一直持续,从不间断。

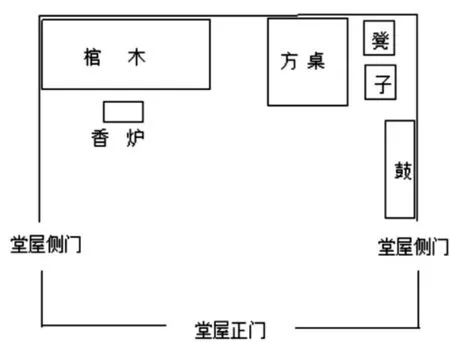

图2 灵堂布置图

在老人去世后,要请先生看期 (看日子)选择合适的时间出殡,请风水先生为老人选择最佳位置作为墓地。之后,派人到各亲戚家告知老人的死讯。同时,家里开始布置灵堂,一般如下:棺木安放在堂屋的左边,由两个高脚长凳支撑着,棺木下面竖直摆放着一段木头象征马,棺木上面覆盖着一张毯子,棺木正前方则摆放着供人们烧香烧纸钱的香炉,棺木上方则摆放着一把纸质白伞。堂屋的右边则安放着一张桌子、两个凳子供祭师先生使用,桌上摆放着剖开的两个竹片和一把刀。右下方安放着一只大鼓,用长绳固定在地上。

在出殡前一天,各地亲戚先后到此奔丧,女宾须走在奔丧队伍的前列,一到灵堂便掩面痛哭,以表哀思。之后,便到死者邻里家休息,等待出殡当天早上举行最为隆重的打牛仪式。关于在化屋苗寨葬礼中打牛祭祀的风俗,汉文文献中便有记载:

……以夏季为岁首,屠牛醵醸以祀天。有丧则宰牛,名戚属远近奔赴,携酒食以赙之,环哭尽哀,葬不用棺敛,手足而瘗之。[2]

在化屋苗寨的打牛仪式中所打之牛,主要由老人的子女奉送。一般原则如下:(1)老人的儿子们,无论几人,只需奉牛一头;(2)老人出嫁的女儿,需每人奉一头牛;(3)老人出嫁的侄女,如果经济允许,也可奉牛,但未做强制性规定。打牛仪式是整个葬礼中最为隆重的部分,其中的关键人物是坐在灵堂右上方的两位祭师,他们肩负着生者与死者的沟通。打牛仪式在选定的吉时举行,牛被牵到灵堂外,牵牛的长绳一直延伸到棺木处,祭师把绳子放到棺木上下结合处的缝隙里后,便开始与死者沟通,“这是您的×××送给您的耕牛,您一定要收下,让它在那边帮您耕地。”①我们在2010年7月参加化屋苗寨一位老人的葬礼时,录下了祭师主持仪式的整个过程。这段话是祭师用苗语所讲,之后由祭师本人译成汉语。在语言沟通的同时,祭师用准备好的两个竹片打卦,如果两个竹片落在桌上时呈一上 (竹片内壁朝上)一下 (竹片内壁朝下)的状态,则表示死者已同意收下所奉之牛;如果两个竹片同时朝上或同时朝下,则表示死者未同意收下。如果死者拒收,祭师则重复这个行动,直到其接受为止。之后,牛便被拉到一块开阔的空地进行宰杀,随后便将一只牛后腿送到灵堂进行献祭。至此,打牛仪式宣告结束。之后,死者的棺木被运送到事先选好的墓地进行安葬,祭师为亡灵念指路经,指引亡灵回归祖先驻地,这是在苗寨丧葬仪式中极为重要的环节②祭师念经之语言,仍然以苗语为主,其内容大抵是苗族先祖之迁徙经历。。在棺木下葬后,祭师在墓前焚烧纸钱,死者后人痛哭跪拜,整个丧葬仪式结束。此后,每到忌期,亲友相聚祭祀逝去的祖先。苗寨定期祭祖的习俗,在汉籍文献中有诸多记载,如在李宗昉的 《黔记》中,就有关于苗族祭祖的记载:

白苗,在龙里、贵定、黔西等府……祀祖之先,必择一肥壮牯牛,头角正者,饲之。乃聚阖寨之牛斗于野,胜则吉。即卜祭期屠之,主祭者白衣青套细褶长裙。祭毕,合亲族歌饮为欢。

东苗,在贵筑、修文、龙里、清镇及广顺各属……中秋合寨迎鬼师,以祭祖及族之故者。屠牛陈馔,以次呼鬼名。祭毕,集亲族畅饮竟夜。[3]

这两条记载中的白苗、东苗均为苗族支系,其分布的大致范围均包含或紧邻今天的黔西县境,可视为今日化屋苗寨祭祖的历史记载。随着社会生活的变迁,如今的苗寨人民,在平日祭祀祖先之时,不再杀牛以祭。从丧葬仪式到以后定期的祭祖仪式,关于祖先的历史记忆,就在这年复一年的仪式中得以建构,承载着苗寨人民无声的历史延续。

(二)未来想象:看期、“开大门”、鸡卜

在化屋苗寨,看期又称看日子,即请巫师为将要举行的各类活动选择合适的日期以期避开可能带来的厄运,并选择可使诸事顺利的日子;通常看期的情况包括:动土修建、婚丧嫁娶、出远门、“开大门”、久病不愈等。

“开大门”又称 “开财门”,这一习俗普遍流行于黔西北地区,在化屋苗寨亦表现得极为突出。“开大门”是在新房竣工后,由娘舅家人担任主角的仪式,以期在搬进新居后的日子里,财源滚滚、全家安康。在化屋苗寨,“开大门”所遵循的步骤一般如下:看期→写符→通知亲戚参加仪式→举行仪式。先请风水先生看期、写符,在堂屋正大门门缝上贴上 “开门大吉、出行大利”的字符封住大门。“开大门”仪式当天,娘舅家的人会带给主人家一只鸡,并为主人家挂红 (红布),以示红红火火。在 “开大门”时,娘舅家人在屋外喊话,通常为 “主家大门大大开,金银财宝滚进来”之类吉祥之语,边说边敲门,主人在屋里答话,答不上时,则将大门打开,以示接受娘舅家人带来的财运。开门后,主人摆酒招待前来贺喜的亲朋好友。在娘舅家人离去时,主人家要杀一只鸡,准备一升米,并在米上面摆上若干钱财,让娘舅家人带回,以示对娘舅家所带来的财运的回报。

苗寨人民远行有着对某些数字的忌讳,如 “七不出门,八不归家”等;而在这些忌讳日期之外出行时,便以占卜的方式来确定出行日期的吉凶,使用苗族的古老习俗—鸡卜。鸡卜的方法有二:(1)出门前先请先生看期,之后杀一只鸡煮食,通过鸡胫骨上的纹路和花纹来预知出门的吉凶;(2)将平日所食的鸡胫骨保存起来,临行时随机从中抽取一根查看。如果在胫骨的正中间刚好有一点,出门乃万事顺利;如果胫骨上有两点,两点对齐则吉,反之则凶;如果胫骨上有三点,三点连成一条直线则吉,反之则凶;如果胫骨上有四点,则出门必沾染是非,一定要避免。通过鸡卜这一古老习俗来预知吉凶,并以此来确定是否出门远行,成为当今化屋苗寨外出务工人员普遍运用的方法。这刚好印证了《黔书·苗俗》一书中关于苗族鸡卜的记载:

其卜以鸡子掷地,不破为吉……动作必卜,或折茅,或熟鸡取其胫骨与脑验之。[4]

事实上,无论是选择吉日的看期,还是渴盼财富的 “开大门”以及期望出门顺利的鸡卜,都是苗寨人民对未知事务的美好预期,以期通过这类活动达到对未来想象的实现。从以上的材料,我们亦可获知在化屋苗寨人们的世代生活中,通过对故去的祖先的崇拜和在对未来的预期中,逐渐建构起了过去—现在—未来的关于时间序列的信仰。

四 时空交错——化屋苗寨民间信仰体系的形成

化屋苗寨的神山、神树、风水信仰,呈现出有序的三维空间结构,关于祖先崇拜和未来预期的时间信仰也客观存在。时空信仰在化屋苗寨这一地理范围内得以交错,形成苗寨民间信仰体系的四维模式;祭拜神山神树、祭祀祖先、选择风水宝地等看似无甚关联的事务,却在四维的时空中达到了高度的统一,体现出苗寨人民各类日常生活的深层联系。值得注意的是这里主要是基于化屋苗寨信仰田野调查的理论化概括,在现实的信仰中,苗寨人民并没有形成 “四维”这一信仰概念,而在他们的信仰实践中,空间与时间体系也并非完全分野。其实,化屋苗寨民间信仰体系的四维建构,其重点不在于其信仰本身,而在于信仰的内容及所象征的意义在时空中组成的关联体;因为我们所关注的生活世界,本身即是一个时空的整体。

[1]黔西县志编写委员会.黔西县志[Z].贵阳:贵州人民出版社,1990.85.

[2][4][清]田 雯.黔书[M].中国西南文献丛书[Z].兰州:兰州大学出版社,2003.

[3][清]李宗昉.黔记(卷三)[M].中国西南文献丛书[Z].兰州:兰州大学出版社,2003.

[5][德]克劳德.列维斯特劳斯.结构人类学(第二卷)[M].张组建译.北京:中国人民大学出版社,2009.

[6]费孝通.乡土中国[M].南京:江苏文艺出版社,2010.

[7]麻三山.历史记忆、文化展示与民族认同[J].贵州大学学报(艺术版),2009,(1).

A Four-dimensionalView to theConstruction of Folk BeliefsSystem of theHuawuM iao Village

WANG Chun-chun1,HUANG Xiu-rong2

(1.College of the Humanities,Xiamen University,Xiamen,Fujian 361005;2.School of History,Culture and Ethnology,Southwest University,Chongqing 400715,China)

There has been a folk belief in a village of Miao Minority called Huawu Miao Village which is located in northwest Guizhou Province.The belief is composed of three parts:the worship of the nature including mountain,big old trees and geomancy,the worship of ancestors including beliefs in ghost and sacrifice to ancestors,and the folk customs of gate-opening and divining which is a ceremony for praying for wealth and well-b eing.Borrowing the term “four dimensional” from physics and taking space and time as the clue,this articlemakes an analysis of how the complex folk belief of Huawu Miao Village was constructed into a complete belief system in the evolution process of Huawu society.

Huawu Miao Village;folk belief;four-d imensional construction

G127

A

1674-3 652(2012)09-0 021-0 5

2012-07-08

汪春春,女,四川绵阳人,主要从事民俗、信仰研究;黄秀蓉,女(土家族),重庆人,主要从事南方民族文化研究。

[责任编辑:曾 超]