送礼不单纯

文/和静钧 西南政法大学副教授

送礼不单纯

文/和静钧 西南政法大学副教授

小时候在老家,送礼一般叫“挂

礼”,每逢谁家有喜事,就会广发请帖,当时礼又不重,一斤白面粉,外加几块钱,也可以送出去,因为等你也办席时,别人就会参照之前记录在案“挂礼”,按不低于原价值的予以“还礼”。礼就是一种民间“往来”方式,鲜有办席是以“赚钱”或以获取额外回报为目的。

但后来发现,一斤白面已经送不出去了,一些办席者会放出风,说低于多少就拒收礼。随着办席成本和频率的增加,“有送有还”的旧俗跟不上节奏,一些人家一两年之内就办了多次席,别的人家可能一次都没办,光剩“送礼”的份。办席的人怕亏得太多,就会千方百计对送出“薄礼”还要来大吃一顿的客人制造点“负面舆论”,而送礼者也感受到“送礼”不再是件“愉悦”的事,成了一种社交负担。

民间的礼,在保持传统的文化内涵基础上,有了些“异化”,最明显不过的就是大户人家办席时,很多人会蜂拥而来,有些人会送出大礼,而他们送出大礼,并不是期望哪天也会收到对方相当价值的还礼,而是希望保持一种“关系”,“今后多多关照”成了潜规则。中国近三十年来,“大户人家”多是家里有“当官”的或有“背景”的,而非旧时代所指的有“贵族血统”的乡宦大户人家。

送礼的异化,感受最深的是上世纪80年代后期与90年代。80年代后期的礼,还重情谊,人们送礼给师友,以表示感恩和重情。我那时在当中学老师,有时会收到不知名的家长的礼,他们会托人带来些家里吃不完的鸡蛋,到了90年代初,就会有家长直接登门送礼,其用意就是要我在上课时多多“管”他们的儿子。这经常令我们为难,老师眼里,所有学生犹如自己的孩子,哪有会不“管”的道理?但“管”得多与“管”得少,的确在竞争日趋激烈的社会中起决定作用,家长们因此来送礼,多是举“情”之牌,实则为获某种回报的“投资”行为。

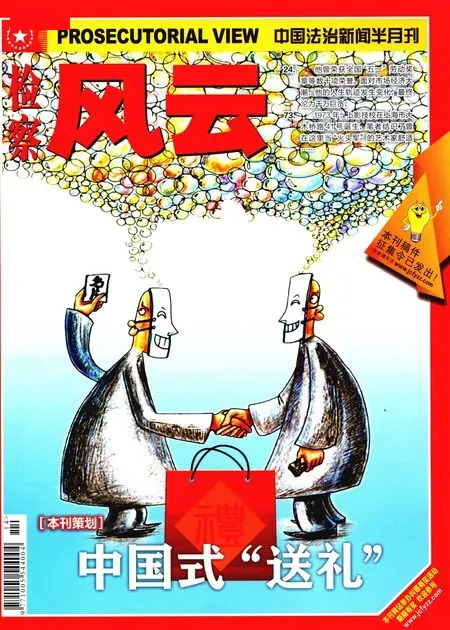

这一时期的礼之异化,与那一时代腐败现象开始出现,并日趋严重的社会现象所契合,送礼者、收礼者或索礼者,逐渐发现了“礼”的新功能,逢年过节,手握权力资源或其他稀缺资源的人家,送礼者会纷至沓来,在礼之导向作用尚在的情况下,礼的流向的集中化,导致社会“权力崇拜”与“金钱崇拜”泛滥,这也直接促成了之后的赤裸裸的“权钱交易”,甚至都懒得用“礼”来当遮羞布了。

进入21世纪之后,之前附加于“礼”的腐败功能,逐渐分化,社会“礼尚往来”的原初功能似乎得到了某种程序的修复。但这一点或许不足以让人喜悦,因为这只是腐败抛弃了“礼”,行贿的人发现不通过“礼物”的掩饰下就可能直接把贿金送出去,就自然不会选择繁琐的“礼数”,权力寻租的人也不会苦等到自己家办个酒席再来收礼,而是直接收受贿赂。有趣的是,近十年来,各级政府出台了各类规定,严禁官员大操大办酒席,其用意就是防范官员借机收贿。这种“防礼不防贿”自然不会收到好的效果。

可见,礼的异化,是社会的确存在一种交易可能,礼成了这一动机不纯的交易的媒介。让礼回归“真实的礼”,首先就得约束权力,减少权力寻租的机会与可能。各国的经验往往表明,对政府及政府雇员的“礼单”晒在阳光下,以及规定礼的“厚重”限额,并严格有效地执行相关规定,那么,社会自然就会远离礼的沉重,回归一种轻松与情谊的真实的礼文化。

编辑:靳伟华 jinweihua1014@sohu.com

——评《食品法律法规与标准》