认知语言学的两个承诺及其发展趋势*

唐树华 田 臻

(复旦大学,上海 200433;上海对外贸易学院,上海 201620;上海外国语大学,上海 200083)

认知语言学的两个承诺及其发展趋势*

唐树华 田 臻

(复旦大学,上海 200433;上海对外贸易学院,上海 201620;上海外国语大学,上海 200083)

概括性承诺和认知承诺是认知语言学理论的核心和动脉,引导认知语言学的发展历程。基于这两个承诺,各种理论思想的深入、交叉,研究领域的融合、扩大,研究方法的多样化和围绕研究方法进行的反思形成了该学科的发展趋势。

概括性承诺;认知承诺;认知语言学;趋势

1 引言

认知语言学的发展始于20世纪70年代,继结构主义语言学和转换生成语言学重语言系统研究的潮流之后,在世界语言学再语境化(recontextualization)的趋势下,伴随着将意义融入语法研究的系统功能语法和将词汇融入语法研究的词项语法理论等相继出现的新兴语言学理论,主张百科语义观和基于使用的语言观,将百科知识框架和自然语言使用纳入语法、语义框架中来考虑。(Geeraerts 2008)

与其它理论流派不同的是,认知语言学并非是某位语言学家提出的单个语言学理论,而是一系列经历了相对独立发展过程的理论和思想的集合,主要包括认知语法(如构式语法、激进构式语法、语法识解、注意凸显等)和认知语义(如概念隐喻、概念转喻、理想认知模型、概念整合、框架语义等)两大部分。这些核心概念共同受制于两个基本承诺:概括性承诺(generalization commitment)和认知承诺(cognitive commitment)。

2 认知语言学的基本承诺:概括性承诺和认知承诺

认知语言学认为,以生成语法为代表的形式主义将语言各方面视为独立模块的做法仅仅是为研究的便利,事实上,词库、词法及句法的各层次构成连续体,并通过人的一般认知能力得以形成和发展。概括性承诺就是要打破传统流派对语言模块的切分,力图找到适用于语言总体的机制,发现人类语言各方面的总原则特征。(Evans & Green 2006:28-40)以Langacker(1987:82)、Goldberg(2006)等为代表的构式语法理论将词、词组、习语和句子等大小不同的语言单位看做是不同层次和复杂程度的构式,并统一进行处理。

认知承诺认为,语言和语言组织应反映普遍的而非仅适用于语言的认知原则,从而使语言机制与其它关于人脑、思维的认知机制联合起来。(Evans & Green 2006:40-44)我们以凸显原则为例来说明这一点(见图1)。

图1凸形-背景转换实例

图1是联邦快递的标识,如改变注意焦点和背景,将字母镂空部分凸显,能看到E和X间蕴含的箭头,该公司正是利用了凸形-背景转换传递了“快速抵达”的信息。同理,认知语言学认为,不同的语言表达方式也能将注意力引向特定的场景,使语言编码的中心发生改变。如过去形式主义认为,深层结构相同的语言表达其实凸显同一事件的不同方面。当一个孩子踢碎了花瓶,不同的语言编码形式可以使事件的不同侧面得到凸显,见例①和图2:

① a. The boy kicks over the vase.

b. The vase is kicked over by the boy.

图2 主动、被动表达对同一场景的不同认知凸显

在没有特别的语调强调的情况下,①a利用主动构式凸显了整个行动链,①b则利用被动构式使得到凸显的仅为客体及力量的传输,主体则成为事件发生的背景信息。

注意凸显机制在语法、语义研究领域被广泛应用。沈家煊(1999)利用“认知框架”和“显著度”的概念,对 “的”字结构的转指条件进行了阐释。他认为,“的”字结构转指中心语是人们基于日常体验建立的同一个认知框架中要素之间参照和激活的结果。如“毒蛇咬的”能转指“伤口”,原因在于“伤口”是“毒蛇咬”这一动作的结果,他们同处于“施事-动作-结果”这个认知框架中。与注意凸显能力相似,其它普遍认知能力如隐喻能力、转喻能力、范畴化能力等均被用来解释各类语言现象。这些研究也得到心理学、神经科学等领域的研究成果的支持,并促进对语言和思维关系的探索。

3 认知语言学的发展趋势

3.1 概括性承诺和认知承诺的延伸:以范畴理论为例

3.11 音素范畴原型效应

传统音素的确定建立在经典范畴观之上,认为音素是一组定义性特征的集合,如/t/就是[+清音]、[+齿龈音]、[+爆破音]和[-送气音]。这种模型很难解释“范畴重叠”(category overlap)和“中立化”(neutralization)等语音范畴的模糊现象。“范畴重叠”是指两个(或以上)的音素具有相同的音位变体,如[ʃ]既可能是音素/t/,也可能是音素/d/的音位变体;“中立化”是指在特定发音环境下,两个音素之间缺乏明确的对立性,如音素/s/后的/t/和/d/.

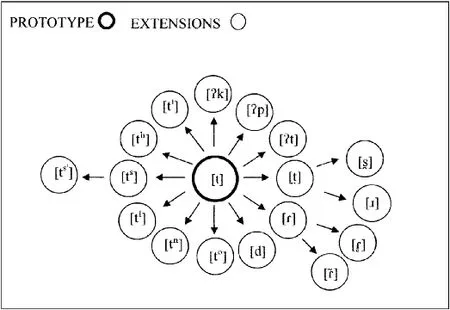

这些现象可通过基于原型范畴观的“辐射式模型”和“网络模型”来解释。以图3为例,/t/的音素范畴至少包含一个原型(以黑粗体圆圈标示),其它成员向不同的方向拓展(以常规字体圆圈标示)。拓展成员与原型在相似基础上呈现不同角度和程度的差异,一些拓展成为进一步拓展的基础(如[?t],[ts]等)。

图3 /t/音素范畴的辐射式模型(Mompean-Gonzalez 2004)

刘悦明等也基于原型范畴观,通过实验研究探讨语音原型,指出原型效应理论对语音判定和交际成败有影响,并且其规律可用于改善教学机制。(刘悦明 2008)

3.12 词类范畴原型效应

语言学研究普遍认可词汇能够划分为名词、动词、形容词、副词等,这就是词类或词性。对词类进行划分的标准通常是其形态或语法分布。一般认为,对具有丰富形态变化的英文而言,通过加后缀-ness形成的词汇、可以加复数后缀-s的词汇、限定词+形容词(the funny)的词汇都是名词;可以加-ed形成过去式或分词的都是动词;可以进行比较形式变化的是形容词等。但调查发现,同一词类的语法表现并不一致,有些名词比其它名词“更名词”,有些动词比其它动词动作性更强。以及物动词的施事格名词化为例:

② a. John imports rugs → John is an importer of rugs.

b. John knew that fact →*John was the knower of the fact.

在a,b中,动词import和know呈现出不同语法特性,前者可名词化构成主语,后者则行不通。这种同类词句法表现迥异的现象在英汉语中均大量存在。

朱德熙(1982)的动词和形容词的两项划分标准是:前边能不能加“很”和后边能不能带宾语。但袁毓林指出,如上标准很难完全区分出形容词和动词。首先,并不是所有的形容词都能受“很”修饰,比如“煞白、冰凉、通红”等。其次,形容词不是绝对不能带宾语。(袁毓林 1995)例如:

③ 红着脸、红了脸、红过脸;空着手、空过手、斜着身子。

针对这种同一词类成员呈现不同性质以及跨类词呈现出相似性质的问题,认知语言学的原型效应和家族相似性等范畴化原则都能给予解释。袁毓林将汉语词类看做是依据词与词的家族相似性形成的原型范畴。(袁毓林 1995)Langacker(2006)也指出,两个词类范畴的典型成员之间差异较大,边缘成员之间差异较小,并且从一个范畴到另一个范畴的过渡形成连续体。例如:

④ a. Ellen is proud {of/*ø} her roses.(形容词)

b. The drugstore is opposite { from/?ø} the bank.

c. The shed is near {?to/ø} the barn.

d. Sarah is like {ø /??unto} a bumblebee.

(介词)

在例④中,从典型形容词proud(接名词时中间须加介词)到opposite(偶尔不加介词),near(多数不加介词),like(偶尔加介词),到典型的介词beside(绝不加介词),形成了一个连续体,两个范畴的典型成员(proud和beside)之间差异明显,但边缘成员之间则没有明显分界(如opposite就同时具有形容词和介词的变体特征)。

3.13 句法构式

范畴化不仅能够对语音、词类、语义等现象作出统一的解释,对于句法和构式等更大单位的语言现象也同样具有解释力。Panther和Kopcke认为,传统上对句子和句子种类从句法、语义和语用视角按充分必要条件进行界定遭遇的问题,均可通过原型效应和家族相似性得到解决。他们指出,句子是一个很难定义的语言单位,但在典型情况下,从形式上讲,句子原型有如下特征:词序——SVX;主语——主格的词汇形式(而非从句等形式);谓语——非限定动词;语气——陈述;语态——主动;语调——降调。符合所有条件的为典型句子,非典型句子则通常在一个或多个方面有所偏离,并呈现出家族相似性特征。

认知语言学概括性承诺和认知承诺的指导性可从原型范畴观对不同层次语言现象的解释里窥见一斑——即试图通过与普遍认知机制的结合,实现对各类别、各层次的语言现象作出统一解释。

3.2 不同认知语言学理论的结合研究:以概念隐喻理论为例

3.21 概念隐喻与基于使用的语言观

认知语法观反对语言生成的自主性,认为语言的反复使用会加速新结构的固化,从而成为固定的、可接受的语言单位。(Langacker 1987:59-60)近来,认知语言学呈现出基于使用的发展趋势(usage-based trend),强调语言系统根本上是基于“语言使用事件”。(Barlow & Kemmer 2000:9)的基于使用的语言学对概念隐喻研究的影响主要体现在:语言使用频率与概念理据性对语言表达影响力的潜在冲突性和相应的语料库研究方法的兴起对概念隐喻理论假设的挑战。(唐树华 2011)如自然语篇中的隐喻研究常导致与概念隐喻理论的假设和观点相冲突的结果;概念隐喻和人们实际产出的语言不同;人们只选择认知域的部分进行隐喻拓展;语言形式总是比预测的具有更高或更低的固定性等。

正如Cameron(2007)所指出的,很多针对语言使用中的隐喻进行的实验研究都是受到概念隐喻理论和认知观点的激励,反过来,语言使用中的隐喻研究也会对概念隐喻理论作出重要贡献。

3.22 概念隐喻与构式研究的结合

构式是认知语言学的另一个核心概念,是指大脑储存的形义配对,从词、词组、习语到句子都可以被看做是不同层次和复杂程度的构式。(Goldberg 2006等)已有研究发现,语法构式在隐喻语言中起着重要的作用。Brooke-Rose(1958:1-50)通过对隐喻语言的描述,已经识别了一些高频出现在隐喻语言中的语法构式,如介词短语等。Turner(1991:200)也发现了最典型的隐喻语言构式xyz(如necessity is the mother of invention)。但是,Brooke-Rose和Turner的研究都是描述性的,并未能提出语义原则和隐喻语言构式使用的总趋势。

Sullivan(2007)认为,语法构式的使用对隐喻是敏感的,构式对于哪些词可以隐喻识解,哪些词仅激活其它词的隐喻识解具有语义限制的作用。唐树华等通过对汉英物性形容词(physical property adjective)谓语句进行对比发现,构式对物性形容词(如cold,hot等)的隐喻拓展具有很强的激活或限制作用。例如:

⑤ a. 他感到冷。

b. 天女多情怜客冷。

⑤b通过对比构式使 “冷”字的隐喻义得到了更有效的激活。

概念隐喻理论和其它认知语义、认知语法理论一样,都是认知语言学的奠基理论,但也是争议较多的理论之一。通过将概念隐喻理论与基于使用的语言观、构式研究、语料库研究等相结合,能够深化焦点问题的探讨。

3.3 不同学科的交叉与结合

语言与概念系统的依存关系决定了解概念系统的必要性,但没有来自心理学和人类学的证据,就很难清楚地了解概念结构。认知语言学尤其强调其理论、方法与认知、人脑相关实验研究的一致性,与心理学、神经科学等领域的结合和交叉最为显著。

《认知语言学》2010年第2期以“空间、时间和认知:习得研究的新进展”为专题讨论了空间域中认知表征和语言表征之间的关系。系列研究以空间认知和空间语言之间相互关系的存在为基本假设,力图通过对儿童和成人在语言使用和习得过程中的空间表征发展为对象,明晰空间认知和空间语言之间的关系。(Hendrikset.al2010)

认知语言学的研究与认知科学和神经科学的研究是相互促进和发展的。Gibbs(2009)指出,认知语言学可以从如下方面对认知科学作出贡献:首先,语言、思维和经验之间相互交织的关系这一认知语言学的大纲性假设已经被认知科学领域广泛接受;其次,认知语言学关于语言和思维关系的涉身体验观从某种程度上导致了(至少是平行发生)“涉身认知”的发展;再次,认知语言学的研究使认知科学家对语言结构和语言现象的看法产生了变化;最后,思维的隐喻性本质在非语言领域得到了广泛研究,如音乐、舞蹈、艺术、经济、政治、数学等。

认知语言学还和翻译、诗学、文学、文体学、语言习得等非语言学范畴进行有效地结合,如赵彦春、黄建华(2000)将隐喻与词典学相结合的研究,高航(2009)提出的认知语法的语用视角,张辉、周红英(2010)述介的认知社会学,唐树华等结合认知理论进行的翻译研究等。

3.4 研究方法的多样性和后内省主义趋势的发展

语言学研究和认知科学研究的区别之一在于研究方法的不同,语言学研究常依赖生造的或来自实际语言使用的例子,通过合语法性判断来开展。(Jakendoff 2007)认知语言学研究曾一度依赖内省方式,近来为回应不断增长的实验主义需求,后内省主义趋势正在形成,具体表现为:

3.41 对传统内省法缺陷的讨论

认知语言学不仅研究语言结构,也将语言结构与人类概念思维联系起来,这一目标使认知语言学家曾主要通过直觉和内省来判断语言的系统模式及其对人类思维结构的影响,但很多认知科学研究都表明,人类关于自身信仰、感受和行为原因的反思都是不准确的,即使是心理学专家作出的内省也通常是偏见或错误,如误读思维、事后聪明式偏见、自我服务式偏见、过度自信等。语法合法性判断容易受干扰而出现偏差,语言学家往往并不使用足够的例子控制和剔除模糊性和不合语法性要素,并且主要的理论观点常依赖微妙的语法判断提出。

另外,语言学家凭借内省形成的假设和理论,其心理真实性也有待考察。以概念隐喻为例,认知语言学认为,很多习语表达都有概念动因,如blow your stack,flip your lid,hit the ceiling等都受到概念隐喻ANGER IS HEATED FLUID IN A CONTAINER的激发。但Keysar和Bly(1995)对习语The goose hangs high进行的实验研究结果却使概念隐喻理据的心理真实性受到质疑。实验先让被试学习陌生习语The goose hangs high的本义(Things look good)或反义(Things look bad),之后,让被试来对习语的可理解度进行评分,结果无论事先学得意义是本义还是反义,其评分总是高于未学得义。这一结果可以有多种解读(如转喻而非隐喻的作用),但至少说明关于规约表达的直觉容易受到操控,并且会有多种不一致的解读。

3.42 通过多种方法寻求汇流证据(converging evidence)

Gibbs(2001)指出,研究方法的信度和理论可证伪性须要提上日程,从而确立认知语言学实证科学的性质。目前,针对研究方法本身进行探讨的趋势正在形成,如Gries等(2005)以“as ~”构式(如He regards him as stupid)为对象,对比了两种研究方法:语料库频率分析和同现分析(collexeme analysis),并将其结果与句子完成实验进行了对比。

认知语言学界对实证方法的重视从近些年的相关国际会议和研讨会可见一斑。如2003年的“认知语言学实证方法研讨会”,“语料库在认知语言学中的应用”主题研讨会;2004年的“语义学研究中实证方法的必要性”研讨会;2005年的“第九届认知语言学国际会议”期间的“基于语料库研究”的专题讨论等。Geeraerts(2006)对1985-2005期间主要文献的研究方法进行了统计,反映出近年来研究方法多样化的趋势(见表1)。(Geeraerts 2006:33)

表1 认知语言学研究方法统计(1985-2005)

注:以“认知语言学文献目录”(Cognitive Linguistics Bibliograpy)(2005版)为统计基础。

3.43 语料库研究方法的深入和细化

认知语言学的一个基本假设是基于使用的语言观,认为语言知识源于语言使用。该观点的重要影响在于它考虑到了低层图式在与高层图式竞争过程中的优先性、使用背景和具体使用事件对意义建构的作用、标记/类型频率以及实际语言使用的重要性等。在这一理论框架下,近些年作为对传统内省法进行补充或反对的语料库方法呈上升趋势。在《认知语言学》杂志中搜索到的使用语料库方法的26篇论文中,21篇是2004年的成果。Mouton de Gruyter2006年出版的《基于语料库方法的隐喻和转喻研究》就是基于语料库的系列研究,其中12篇论文利用语料库方法验证、修订甚至推翻了传统内省法提出的假设和理论。其他还有基于语料库的构式研究,基于语料库的象似性研究等。

虽然内省法遭到很多的质疑和批评,但目前实证研究、实验研究并未成为认知语言学研究的主流。Gibbs(2006)认为,认知语言学确实得到跨领域研究的支持,从而使其方法和内省从某些方面显得准确,但尚须改进才能更好地为跨学科研究作出贡献。

4 结束语

认知语言学作为新研究范式,经历了30年的发展,正处于成熟和完善之中。在概括性承诺和认知承诺的关照下,围绕基于使用的语法观和基于百科知识框架的语义观,在语言现象解释的充分性方面作出了突出的贡献。目前,在语言现象的预测性和限制性、语法和语义的结合界面、研究方法的多样性等方面尚有较大的发展空间。认知语言学的魅力在于对语言事实及规律较强的解释力以及它对语言使用者心理现实性和相关文化、语言特性的充分考虑。但不同理论之间的交叉融合不够,不同语言现象之间连续性的认识也不够。认知语言学对语义和广义语境作为语言研究重心的回归非常符合汉语的语言特点。因此,从汉语视角进行的认知语言学研究将对国际语言学研究作出独特的贡献。(束定芳 2009)

高 航. 认知语法的语用视角:基于用法的动态模式述评[J]. 外语学刊, 2009(5).

刘悦明 胡宜兰 罗 晶. 语音的认知原型探讨[J]. 长春理工大学学报(高教版), 2008(3).

沈家煊. 转指和转喻[J]. 当代语言学, 1999(1).

束定芳. 中国认知语言学二十年——回顾与反思[J]. 现代外语, 2009(3).

唐树华等. 基于语料库的常规隐喻概念投射路径对比与翻译处理研究[J]. 外语教学, 2011(1).

唐树华. 构式与隐喻拓展——汉英温度域谓语句形容词隐喻拓展差异及成因探析[J]. 外国语, 2011(1).

袁毓林. 词类范畴的家族相似性[J]. 中国社会科学, 1995(1).

张 辉 周红英. 认知语言学的新发展——认知社会语言学——兼评 Kristiansen & Dirven(2008)的《认知社会语言学》[J]. 外语学刊, 2010(3).

赵彦春 黄建华. 隐喻——认知词典学的眼睛[J]. 现代外语, 2000(2).

朱德熙. 语法讲义[M]. 北京:商务印书馆, 1982.

Barlow, M. & Kemmer, S.Usage-basedModelsofLanguage[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Cameron, L. Confrontation or Complementarity? Metaphor in Language Use and Cognitive Metaphor Theory[J].AnnualReviewofCognitiveLinguistics, 2007 (5).

Evans, V. & Green, M. Cognitive Linguistics: An Introduction[M]. London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2006.

Geeraerts, D. Current Developments in Cognitive Linguistics[J]. 外国语, 2008(5).

Geeraerts, D. Methodology in Cognitive Linguistics[A]. In G. Kristiansen [ed.].CognitiveLinguistics.CurrentApplicationsandFuturePerspectives[C]. Berlin: Mouton. 2006.

Gibbs, R. Evaluating Contemporary Models of Figurative Language Understanding[J].MetaphorandSymbol, 2001 (16).

Gibbs, R. A Psycho Linguist’s View on Cognitive Linguistics: An Interview with Ray W. Gibbs[J].AnnualReviewofCognitiveLinguistics, 2009 (7).

Goldberg, A. E.ConstructionsatWork:TheNatureofGenera-lizationinLanguage[M]. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Hendriks, H., Hickmann, M. & Lindner, K. Space, Language, and Cognition: New Advances in Acquisition Research[J].CognitiveLinguistics, 2010 (21).

Jakendoff, R. Linguistics in Cognitive Science: The State of the Art[J].TheLinguisticReview, 2007 (24).

Keysar, B. & Bly, B. Intuitions of the Transparency of Idio-ms: Can one Keep a Secret by Spilling the Beans?[J].JournalofMemoryandLanguage, 1995 (34).

Langacker, R. On the Continuous Debate about Discreteness[J].CognitiveLinguistics, 2006 (17).

Mompean-Gonzalez, J. A. Category Overlap and Neutralization: The Importance of Speakers’ Classifications in Phonology[J].CognitiveLinguistics, 2004 (15).

Panther, K. U. & Kopcke, K. M. A Prototype Approach to Sentences and Sentence Types[J].AnnualReviewofCognitiveLinguistics, 2008 (6).

Sullivan, K.S. Grammar in Metaphor: A Construction Grammar Account of Metaphoric Language[D]. Unpublished Dissertation. Berkeley: University of California, 2007.

Valenzuela, J. A Psycholinguist’s View on Cognitive Linguistics — An Interview with Ray W. Gibbs[J].An-nualReviewofCognitiveLinguistics, 2009 (7).

【责任编辑王松鹤】

CommitmentsofCognitiveLinguisticsandtheCurrentTrends

Tang Shu-hua Tian Zhen

(Fudan University, Shanghai 200433, China; Shanghai Institute of Foreign Language, Shanghai 201620, China;Shanghai International Studies University, Shanghai 200083, China)

Generalization commitment and cognitive commitment are two guiding principles of cognitive linguistics, on the basis of which new research directions have come into being, including the interaction and integration of cognitive linguistic concepts and theories, the enlargement and expansion of research fields, varieties of research and related reflections.

generalization commitment; cognitive commitment; cognitive linguistics; trend

H0-06

A

1000-0100(2012)03-0062-5

*本文系教育部人文社科项目“有些隐喻为什么不可能?——基于使用的汉英物性形容词隐喻拓展研究”(11YJC740096)及上海市教委科研创新项目“基于语料库的形容词语义拓展对比研究”(12YS124)的阶段性成果。

2011-08-02