深海热液喷口微生物群落研究进展

魏曼曼, 陈新华, 周洪波

(1. 中南大学 资源加工与生物工程学院, 湖南 长沙 410083; 2. 国家海洋局 第三海洋研究所 海洋生物遗传资源重点实验室, 361005)

深海热液喷口微生物群落研究进展

Research process of microbial community in deep-sea hydrothermal vents

魏曼曼1, 陈新华2, 周洪波1

(1. 中南大学 资源加工与生物工程学院, 湖南 长沙 410083; 2. 国家海洋局 第三海洋研究所 海洋生物遗传资源重点实验室, 361005)

1977年在太平洋上的加拉帕戈斯群岛附近深2 500 m的深海热液区首次发现了独立的生命体系,它被认为是海洋生物学研究领域中最为重大的发现之一[1-2]。自此, 对深海热液喷口生物群落的调查研究吸引了无数科学家的眼球, 成为了海洋生物学研究领域的热点之一。30余年来, 随着海洋生物学研究技术方法的进步, 大量的深海热液喷口生物群落被相继发现, 越来越多的喷口生物物种被分离鉴定出来[3-4], 从而改变了人们对深海热液环境的认识,极大的拓展了人们的海洋生物学知识。

深海热液喷口是一种黑暗、低氧、高压、低营养以及富含硫化物的极端环境。这里几乎没有阳光,且表层海洋生物光合作用产生的有机碳只有极少量能够到达深海, 因此形成了一类不依赖光合作用而是以微生物的化学合成为基础的独特生态系统[5]。通常热液喷口规模较小, 中心温度极高(有时会高达350℃), 外围水体温度较低(一般<2℃), 温度差异比较大, 例如在喷口周围水温 20℃处向外不到 1 m的距离, 水温便可降为 2℃。因此, 独特的生态环境使深海热液喷口周围的生物群落无论是在代谢上,生理上和分类上都极具多样性[6]。其中又以微生物的种类最为丰富, 作用最为重要。另外, 急剧变化的温度, pH及化学梯度赋予了深海热液微生物独特的生理生化特征, 这些独特微生物资源的开发利用对于现有菌种资源的补充和改善具有重要意义。

1 深海热液喷口环境

1.1 深海热液喷口环境的形成

目前, 在太平洋, 大西洋和印度洋水深800 m到3500 m的区域中已发现了 200多处热液喷口区[7]

(图 1), 它们主要出现在地壳运动活跃的海洋区域[8],如大洋中脊, 弧后盆地和板内火山, 其形成是地球板块构造的产物。大多数的海洋板块被海洋中脊所分隔开来, 这些洋中脊可深达60 000 km。这些板块相互分离却又紧密相连。因此, 冰冷的海水就可沿着洋中脊系统的地壳裂缝向下渗透。在渗透过程中, 海水被逐渐加热, 于是就产生了海水在地壳裂缝中的对流循环。在经过复杂的循环之后, 热液流就会向上喷射, 与氧化性的低温海水相遇。这些热液流偏酸性,具还原性且富含重金属(包括铁, 锰, 锌, 铜等)及无机分子(如H2, CH4, H2S, CO2, CO)。如果在喷射出来之前热液流就与冷海水混合, 它们的温度就会急剧下降(约为10~40℃)。这里就成了无脊椎动物的繁盛之所。如果喷射之前没有与冷海水混合, 热液流的温度就会高达350℃甚至更高。当它们喷射而出时, 溶解于其中的矿物质元素与冷海水接触, 就不断有金属硫化物沉淀形成。这些沉积物沉积在海底, 形成热液硫化物矿床, 有时会形成高达10~15 m的海底“黑烟囱”。在海水沿着洋中脊系统的地壳裂缝循环流动的过程中, 地热能被转化为化学能, 储存在还原性的无机化合物中。这些化合物是由海水与高温的裂缝岩石反应而形成的, 通常由2000 m到3000 m水深的海底喷口(25~350℃)喷涌而出, 从而为喷口生物群落的繁殖提供了基本的物质条件。

图1 全球主要热液喷口区域的分布图[7]

1.2 深海热液喷口微生物的能量来源

在热液喷口发现之前, 只有化能自养型的硫氧化菌是海底的已知生物, 但是如此重要的生产者在当时并不被认为对海洋生态系统有什么特别的意义[5]。热液喷口发现不久, 硫化氢的生物氧化被推测为其能量来源[8]。随后, 大量实验表明, 喷口周围化学合成活动极其频繁, 因此, 普遍认为喷口生物生存所需的有机碳源来源于化能合成细菌。化能无机营养菌可通过喷口硫化物热液中的H2S, S, NH4, Fe2+等还原型化学物质的氧化获得能量, 并将 CO2合成为有机碳[9]。正是这些细菌构成了深海热液喷口生物赖以生存的食物链的基础(表1)。

表1 热液喷口环境中潜在存在的化能无机营养菌及其电子来源[10]

2 深海热液喷口微生物多样性

起初, 深海热液喷口的微生物多样性的研究主要局限于样品的显微描述及有限物种的富集培养。随着分子生物学技术的进步和系统发育方法的发展,对于深海热液喷口微生物多样性的认识有了大大的提高[3]。目前, 越来越多的热液微生物被成功地培养或鉴别出来。尽管如此, 相对于热液喷口环境中极其丰富的微生物资源来说, 这些仅占一小部分, 热液环境中还有大量的未知微生物资源有待进一步的研究和开发利用[15]。

2.1 深海热液喷口古菌

尽管在某些热液硫化烟囱中古菌可能仅占总细胞的较少一部分, 但它们却是烟囱结构某一特定部位微生物群落的主要组成成分[11-13]。例如, Takai等[14]利用荧光定量PCR和FISH技术研究发现印度洋中脊 Kairei热液区域的硫化烟囱内部古菌比例将近达到 100%; Schrenk等[15]的研究结果表明在胡德安富卡脊, 古菌约占活性硫化烟囱外壁结构中所有微生物的 40%, 且古菌数量从烟囱的外壁向中心部位呈逐渐递增的趋势。其他的研究也表明古菌多样性比预计的要高。由Takai等[11]命名为“深海热液喷口广古菌类群”(DHVEG)的微生物在全球深海喷口系统中估计均有分布。这一类群可再分为两个亚类群, 即DHVE-1和DHVE-2[16]。在几个深海热液环境的古菌16S rRNA 克隆文库中, DHVEG占克隆的绝大多数,其中DHVE-1高达总克隆数的93%。

表2 深海热液喷口环境中的古菌多样性

深海热液环境中的古菌主要包括泉古菌, 广古菌和初古菌门 3大类群[11-12]。表 2总结了深海热液喷口环境中的主要古菌类群及其特征。初古菌只在环境样品的16S rRNA文库中检测到, 并未见有可培养菌株的报道。事实上, 可培养菌株在深海热液环境样品古菌克隆文库中的比例极小。热球菌目(Thermococcales)是热液喷口中最常被分离培养的超嗜热古菌, 这些微生物被认为是海洋热液生态系统中最主要的分解者[14-15]。它们是一类严格厌氧, 能够以酵母, 蛋白胨, 淀粉等做生长底物的异养微生物,还具有还原元素硫的能力。据推测, 在深海热液喷口,复杂的生物群落能为热球菌的生长繁殖提供有机质,因此认为超嗜热的热球菌可能是热液喷口异养活动的良好指示者[17]。甲烷八叠球菌目(Methanosarcinales)的产甲烷菌也经常能在克隆文库中检测到,但是这类微生物至今还无法实现分离培养[15]。

广古菌门中, 古丸菌属(Archaeoglobus)的两个硫酸盐还原菌和几株产甲烷菌(利用 CO2和 H2产生CH4)研究较多。与古丸菌亲缘关系较近的地丸菌属(Geoglobus)可利用 Fe3+作为电子受体。甲烷球菌属(Methanococcus)和甲烷嗜热菌属(Methanopyrus)是嗜热产甲烷菌的代表菌属[18], 具有典型的高温生长特性(最适生长温度98℃, 最高生长温度110℃)。泉古菌是深海热液喷口古菌的第二类群, 这类微生物基本都是可代谢硫和含硫化合物的超嗜热古菌。此类群中已有几个菌属的代表菌株从深海热液喷口环境中成功的分离得到, 如除硫菌属(Desulfurococcus),葡萄热菌属(Staphylothermus), 热网菌属(Pyrodictium)和火叶菌属(Pyrolobus), 这些分离菌株均是严格厌氧菌, 但却表现为不同的代谢类型。延胡索酸火叶菌(Pyrolobus fumarii)[19]是一种能够在最高113℃的温度下生长的深海热液喷口古菌(最适生长温度106℃), 它能以硝酸盐, 硫代硫酸盐为底物, 可在微氧条件下生长。这是至今地球上已知的最嗜热的微生物, 更重要的是, 它能在 120℃高压蒸汽灭菌锅中存活2 h。

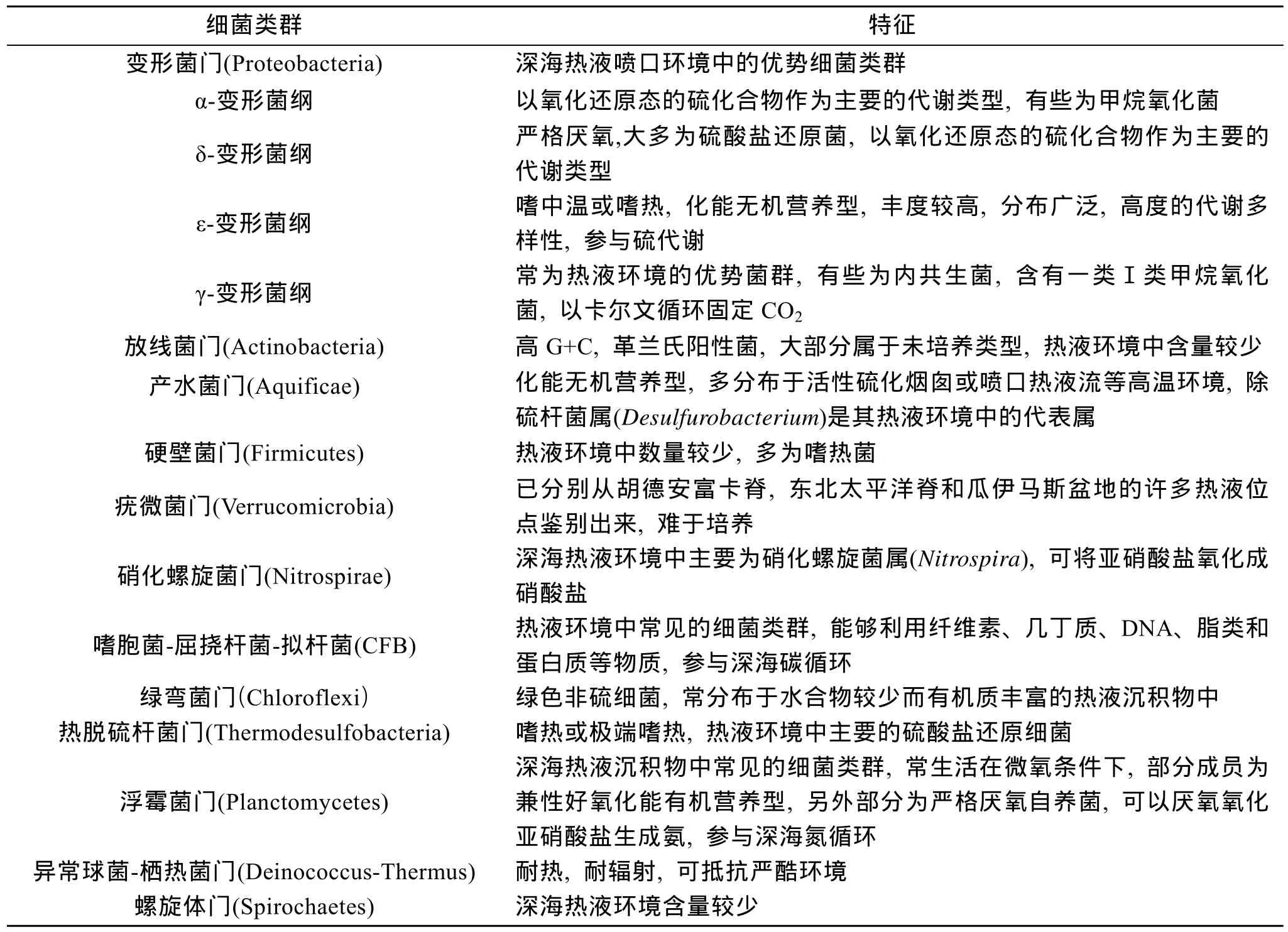

表3 深海热液喷口环境中细菌多样性

由于骑行纳古菌(Nanoarchaeum equitans)的发现, 提出了一个新的古菌门: 纳古菌门(Nanoarchaeota)[20]。Nanoarchaeum equitans是一种与古菌Ignicoccus pacificus密切关联的微小(400 nm)微生物。

2.2 深海热液喷口细菌

高达 350℃的喷口热液流的出现使微生物学家对深海热液喷口微生物的研究主要集中在超嗜热古菌的研究上。然而, 分子生物学技术的利用揭示了细菌群落在深海热液喷口生境中的丰富度及重要性。表 3总结了深海热液喷口环境中主要细菌类群及其特征。其中ε-变形菌又是细菌类群中较为丰富, 分布较为广泛的亚门[15]。某些 ε-变形菌常与热液喷口的腹足动物共生[21], 有些甚至是蜗牛内共生菌[22]。尽管 ε-变形菌的分布极为普遍, 但是由于其难培养性,我们对这类微生物的生理生化特征却知之甚少。先前的研究认为 ε-变形菌主要是微氧硫氧化菌[23]。最近的研究表明 ε-变形菌具有更丰富的代谢多样性[23]。研究表明, 深海热液喷口ε-变形菌主要由能以硝酸盐, 氧气, 硫化合物为最终电子受体, 从而氧化氢气和硫化合物的嗜中温或嗜热的化能无机营养菌组成[23]。一般认为, ε-变形菌不仅在深海热液喷口的硫循环中发挥重要作用, 而且还参与热液喷口的氢,氮, 碳循环[24]。

产水菌目(Aquificales)是深海热液喷口化能无机营养型的另一代表类群, 它们所利用的电子受体和供体与 ε-变形菌相似[25]。如 ε-变形菌一样, Aquificales亦普遍分布于全球的深海热液区域[25]。由Aquificales高的生长温度可以预测, 这类微生物只可能发现于像活性硫化烟囱或喷口热液流等高温环境中[16]。

深海热液喷口中已知的非光合细菌主要包括硬壁菌门(Firmicutes), 疣微菌门(Verrucomicrobia), 栖热菌(Thermales)和嗜胞菌-屈挠杆菌-拟杆菌(Cytophaga-Flexibacter- Bacteroides, CFB)四类。Verrucomicrobia已分别从胡德安富卡脊, 东北太平洋脊和瓜伊马斯盆地的许多热液位点鉴别出来[23]。这类细菌难于培养, 研究者曾在 70℃的复合有机营养富集培养基中通过不断选择培养获得了一株新的Verrucomicrobia菌株, 但却无法稳定传代培养。

在深海热液喷口环境样品的克隆文库中还鉴别出一类属于绿弯菌门的绿色非硫细菌[21]。深海热液喷口系统的地理化学特征为非光合作用的绿色非硫细菌提供了合适的生境, 比如在瓜伊马斯盆地, 有机质通过热分解转换成了各种石油碳氢化合物, 包括不分枝烷烃, 环烷烃, 三萜, 甾烷和芳香碳氢化合物, 从而为绿色非硫细菌的生长繁殖提供底物[24]。

最近, 一些研究利用功能基因的方法大大扩展了异化性硫酸盐还原菌(SRB)的多样性[11]。研究者使用dsrAB基因为分子标尺, 不仅扩展了SRB的分布和多样性, 而且表明 SRB不仅分布于热液沉积物中还分布在活性硫化烟囱壁中。另外, dsrAB基因的系统发育调查还揭示了原先未被培养的和未被识别的潜在SRB的存在[26]。这些SRB对局部微环境的化学特征及矿化过程产生重要影响, 同时在深海热液喷口生态系统中硫化矿的沉积和变更中发挥重要作用[27]。为了揭示硫酸盐还原菌在深海热液喷口发挥的潜在地理生物学作用, Hoek和Reysenbach调查了一株嗜热的, 氢氧化硫酸盐还原菌在硫化烟囱的陡峭地理化学梯度条件下是如何分馏硫同位素的。结果显示,分馏的程度主要依赖于环境中氢气的浓度。在氢气有限的条件下,34S标记的硫化物只减少了原硫酸盐的4‰。这个结果表明化学无机营养型的硫酸盐还原菌在深海热液喷口生物地球化学循环中发挥重要作用。

像铁氧化菌一样的金属氧化菌是硫化物微生物风化的重要促进者, 在深海热液喷口金属和硫的生物地球化学循环中发挥着重要作用[28-29]。McCollum等[30]认为由每千克热液流沉淀下来的金属硫化物氧化产生的能量超过其中溶解化合物(H2S, CH4, Mn2+,H2)所产能量几乎一个数量级。Edwards等[28]调查了海底环境中铁氧化细菌在硫化矿的 Fe2+氧化过程的作用。将烟囱硫化物的抛光片放置于海底温度约4℃的环境, 会在其上形成微生物菌落, 菌落密度与矿物基质的可溶性成正比。观察抛光片上随之形成的铁氧化物发现铁氧化物是随着细菌的生长而形成的。Edwards等[29]利用原位培养方法分离到铁氧化菌,进一步证实了铁氧化菌的存在和活动与热液喷口硫化物密切相关。分离菌株的系统发育分析表明它们是与已知铁氧化菌关系较远的 α或 γ变形菌。这些结果表明铁氧化菌普遍存在并活跃于海底热液喷口环境中。

2.3 深海热液喷口微生物生理生化多样性

深海热液喷口环境陡峭的化学和物理梯度为微生物的生长提供了多种多样的生境和能源, 从而造就了这一环境中微生物的高度多样性。例如, 化能无机营养型微生物可以通过氧化性海水(O2, N O3-和)和还原性热液流(H2, H2S, CH4, CO2和甲酸盐)之间的化学梯度引起的氧化还原反应获得能量。虽然已从深海热液环境中成功的分离培养出来了一系列化能无机营养型微生物[5], 但这只占一小部分, 仍有大量是未培养的, 其中有些是利用稀有或罕见氧化还原力偶获取能量生长的[31]。可见, 能利用多种电子供体和受体的微生物更适合于深海热液喷口多变的环境和陡峭的梯度条件。这些细菌也可以在缺氧区域以 N O3-, S2O32-, Fe3+和Mn4+代替氧作为氧化剂进行生长繁殖。许多深海嗜热菌, 包括兼性厌氧的Pyrolobus fumarii[19], 产水菌目成员[25], 除硫杆菌[32]和 ε-变形菌[24], 均表现出代谢多功能性, 以使它们在物理化学梯度多变的环境中生长良好。

深海热液喷口环境无机碳的同化方式相当多样,且与其物理化学条件密切相关。超嗜热广古菌, 如产甲烷菌和古丸菌, 通常分布在热液环境中温度最高的部位, 并且利用乙酰辅酶 A途径进行 CO2的固定[33]。深海热液喷口环境中超嗜热泉古菌门的除硫球菌, 如火叶菌属, 热网菌属, 除硫球菌属, 燃球菌属, 碳固定途径仍然无法确定, 在分析了热网菌科和除硫球菌科的酶系之后推测它们分别利用特殊的卡尔文循环和一种潜在新的碳固定途径[34]。据证明,在混合区的较低温度下, 海洋泉古菌 I组(MGI)是最主要的古细菌组成成分。古菌膜脂的稳定性放射性碳同位素分析表明不可培养的海洋泉古菌 I组古菌通过 3-羟基丙酸途径固定碳酸氢盐自养生长[35]。细菌域中, 还原性三羧酸(rTCA)循环可能是产水菌目产水菌科和Persephonella科最主要的CO2固定途径之一。另外, 深海ε-和γ-变形菌碳固定途径中关键功能基因的系统发育分析和酶的分析表明 rTCA循环可以作为深海 ε-变形菌的 CO2固定途径, 并与 γ-变形菌的卡尔文循环一起共同促进微生物群落的初级生产[36]。

耐受陡峭变化的物理化学梯度是深海热液喷口微生物的一个重要生理特征。温度和静水压对异养超嗜热微生物生存的影响已被广泛研究[37]。所有的研究清楚地显示静水压力升高可显著提高耐热性,只不过在不高于 120℃的条件下, 耐受程度均在几分钟到几十分钟之间。120℃以上热液流中超嗜热菌的实验室培养与原位观察之间的差距仍是一个谜,有待进一步研究。由于随着热液流与周围海水的混合形成了潜在的有毒金属梯度, 对金属毒性的耐受性和敏感性也是深海热液喷口微生物的重要生理特征。Vetriani等[38]曾假设金属对微生物群落的毒性可能随着重金属浓度的降低而增加(氧化性海水稀释比例的升高导致热液流中重金属浓度的降低), 这与增加的生物可利用性和溶解度相关。这个假设已被实验证实, 实验结果表明来自较高温度和较强还原性生境中的嗜热细菌和古菌对有毒金属更敏感, 而来自较低温度和较强还原性生境中的中温微生物显示出对有毒金属的更高的耐受性[38]。显然, 每一个物理化学参数对于单个微生物的生长和生存都有相当大的影响, 但是对于这些物理化学参数在群落水平的潜在相互作用却不甚了解。

3 深海热液喷口微生物群落研究方法

微生物学家在研究微生物多样性上面临着特殊的挑战。宏观生物学家可以通过形态学特征来识别新的物种, 而微生物学家则必须依靠生理特征和系统发育特征才能鉴别新的微生物物种, 更甚者对于许多微生物物种的定义还存在争议。

3.1 传统的培养技术

传统微生物多样性的研究方法依赖于微生物的实验室培养, 它主要以细胞形态, 生长温度, pH值,生物量, 呼吸效率, 酶活性等为依据。然而, 在实验室重建自然环境的精确物理化学条件是很困难的,因此, 利用传统的培养方法研究微生物多样性通常会导致极大的偏差, 而且通过人工培养获得的微生物只占自然环境中很小的一部分(0.001%~1.5%)。对于深海热液喷口微生物来说, 开发合适的培养基和在实验室重建这种极端环境更是极其困难的, 这种培养偏差就更加严重。但是这种传统的实验室培养方法对于认知深海热液喷口微生物的生理多样性至关重要。例如, 生长在105℃以上温度下的古菌的鉴别扩展了生命的最高温度极限[19]; 另外通过培养方法在深海热液喷口区鉴别出了可利用多种电子供体和受体生长的微生物。目前, 又发展了许多改进的培养方法应用于深海热液喷口微生物的研究, 例如,针对难培养微生物和不可培养微生物的原位培养法;BIOLOGY微量平板法。尽管如此, 仅仅通过传统培养方法远远不能满足对深海热液喷口微生物群落及其功能的研究。然而分子生物学技术的进步, 特别是一些利用 rRNA分子及其编码基因的技术极大的弥补了传统方法的不足。

3.2 分子生物学方法

目前, 深海热液喷口微生物多样性的调查研究主要采用分子生物学和系统发育分析的方法, 避免了微生物的培养。此方法主要依赖于高度保守的rRNA分子亚单位基因和微生物代谢过程中编码关键酶的功能基因。Cary等[39]综述了这些分子系统发育方法, 并详尽的阐述了分子生态技术应用在深海热液喷口微生物群落研究上的新进展。如图 2总结了微生物群落结构和功能研究的技术方法[40]。简而言之, 首先从环境样品中抽提基因组 DNA或 RNA,然后通过聚合酶链式反应(PCR)从基因组 DNA或cDNA中扩增16S rRNA。扩增产物可通过诸如克隆文库或指纹图谱技术(RFLP, DGGE, TGGE, SSCP)等几种方法进行分选。由此鉴别出的独特克隆子或单一条带进行序列测定, 从而构建系统发育树进行系统发育分析, 推测其分类地位, 进而揭示深海热液环境微生物多样性。另外, 序列信息可以用于设计特异性分子探针或引物, 通过点印记技术或原位杂交技术来鉴别样品中的特有微生物物种; 或者通过荧光原位杂交(FISH)和实时定量 PCR技术来研究复杂环境样品中独特微生物类群的分布或丰度。

微生物群落功能多样性可利用一系列不同的分子方法来研究, 并可以将其与分子系统发育多样性进行比较。目前, 16S rRNA由于其高度保守性和特异性, 是研究微生物群落最常用的分子标尺, 然而它却不能直接反应微生物的代谢与生理特性。一个微生物群落的潜在代谢功能可通过检测特定代谢过程中专一的基因或 mRNA来推测。例如, 异质性硫酸盐还原过程中的关键酶, 异化亚硫酸盐还原酶,是由dsrAB基因所编码的, 可以通过研究dsrAB基因来研究深海热液喷口中的硫酸盐还原菌和硫酸盐还原活动[28]。另一个常被调查的功能基因是mcrA基因,它编码甲烷产生过程中的关键酶, 甲基辅酶 M还原酶α亚基。mcrA基因已从多种不同的深海热液喷口环境中检测到[41]。

更详细的微生物群落功能多样性可以通过宏基因组方法来研究, 这一方法最终为研究不可培养的微生物多样性和生理功能指明了方向[42]。宏基因组学是一种对直接来自于环境样品中的微生物群体基因组进行研究的新的微生物研究领域。通过直接从环境样品中提取全部微生物的基因组, 构建宏基因组文库, 从而研究环境样品所包含的全部微生物的遗传组成及其群落功能。这种方法避开了环境微生物分离培养的难题, 在挖掘和利用未培养微生物资源, 筛选新颖生物活性物质方面具有极大的潜力。目前, 宏基因组研究已渗透到生物学的各个研究领域,在海洋极端环境微生物研究、深海微生物多样性探索中具有十分重要的应用前景。

图2 微生物群落结构研究的技术方法[40]

4 展望

深海热液喷口微生物群落是深海生物圈的一个重要组成部分, 极端的生存环境使得这些生物具有十分独特的生理生化特征和能量代谢途径, 对这些独特微生物资源开发利用的前景非常广阔。然而由于其特殊的生存环境, 深海热液喷口微生物的实验室分离培养较为困难, 因此改进对热液微生物的筛选、分离和培养技术, 提出新思路, 设计新的分离程序, 尽可能多地分离未知微生物, 了解它们在海洋生态环境中的作用, 是深海热液喷口微生物资源开发利用的重要前提和关键之一。

另外, 深海底生物处于独特的物理、化学和生态环境中, 尤其热液喷口区的生物在高压、剧变的温度梯度和高浓度的有毒物质包围下, 形成了极为独特的生物结构、代谢机制, 体内产生了特殊的生物活性物质, 例如嗜碱、耐压、嗜热、嗜冷、抗毒的各种极端酶。这些特殊的生物活性物质功能各异, 是深海底生物资源中最具应用价值的部分。可以预料, 深海热液生物资源在工业、医药、环保等领域将发挥重大的经济价值。

[1] Corliss J B, Dymond J, Gordon L I, et al. Submarine thermal springs on the galapagos rift[J]. Science, 1979,203(4385): 1073-1083.

[2] Prieur D. Microbiology of deep-sea hydrothermal vents[J]. Trends in Biotechnology, 1997, 15(7):242-244.

[3] Jeanthon C. Molecular ecology of hydrothermal vent microbial communities[J]. Antonie van Leeuwenhoek,2000, 77 (2): 117-133.

[4] 刘艳, 黄晓航, 何培青, 等. 印度洋深海热液区可培养细菌的分子鉴定与系统发育分析[J]. 海洋科学进展, 2009, 27 (2): 193-200.

[5] Felbeck H, Somero G N. Primary production in deep-sea hydrothermal vent organisms: Roles of sulfide-oxidizing bacteria[J]. Trends in Biochemical Sciences, 1982, 7 (6): 201-204.

[6] López-García P, López-López A, Moreira D, et al. Diversity of free-living prokaryotes from a deep-sea site at the Antarctic Polar Front[J]. FEMS Microbiology Ecology, 2001, 36 (2-3): 193-202.

[7] Martin W, Baross J, Kelley D, et al. Hydrothermal vents and the origin of life[J]. Nature Reviews Microbiology, 2008, 6: 805-814.

[8] Baker E T, German C R, Elderfield H. Hydrothermal plumes over spreading-center axes: Global distributions and geological inferences[J]. Seafloor Hydrothermal Systems: Physical, Chemical, Biological, and Geological Interactions, Geophysical Monograph 91, AGU,1995, 47-71.

[9] Jannasch H W, Taylor C D. Deep-sea microbiology[J].Annual Review of Microbiology, 1984, 38: 487-514.

[10] Holger W G, Michael J M. Geomicrobiology of deep-sea hydrothermal vents[J]. Science, 1985,229(4715): 717-725.

[11] Takai K, Horikoshi K. Genetic diversity of archaea in deep-sea hydrothermal vent environments[J]. Genetics,1999, 152 (4): 1285-1297.

[12] Takai K, Komatsu T, Inagaki F, et al. Distribution of archaea in a black smoker chimney structure[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2001, 67(8):3618-3629.

[13] Hoek J, Banta A, Hubler F, et al. Microbial diversity of a sulphide spire located in the Edmond deep-sea hydrothermal vent field on the Central Indian Ridge[J].Geobiology, 2003, 1(2): 119-127.

[14] Takai K, Gamo T, Tsunogai U, et al. Geochemical and microbiological evidence for a hydrogen-based, hyperthermophilic subsurface lithoautotrophic microbial ecosystem beneath an active deep-sea hydrothermal field[J]. Extremophiles, 2004, 8(4): 269-282.

[15] Schrenk M O, Kelley D S, Delaney J R, et al. Incidence and diversity of microorganisms within the walls of an active deep-sea sulfide chimney[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69 (6): 3580-3592.

[16] Reysenbach A L, Shock E, et al. Merging genomes with geochemistry in hydrothermal ecosystems[J]. Science,2002, 296 (5570): 1077-1082.

[17] Summit M, Baross JA. A novel microbial habitat in the mid-ocean ridge subseafloor[J]. Proceedings National Academy Sciences of the United States of America,2001, 98 (5): 2158-2163

[18] Jeanthon C, L'Haridon S, Reysenbach A L, et al.Methanococcus vulcanius sp. nov., a novel hyperthermophilic methanogen isolated from East Pacific Rise,and identification of Methanococcus sp. DSM 4213Tas Methanococcus fervens sp. nov[J]. Internatonal Journal of Systematic Bacteriology, 1999, 49 (2): 583-589.

[19] Blöchl E, Rachel R, Burggraf S, et al. Pyrolobus fumarii, gen. and sp. nov., represents a novel group of archaea, extending the upper temperature limit for life to 113°C[J]. Extremophiles, 1997, 1 (1): 14-21.

[20] Huber H, Hohn M J, Rachel R, et al. A new phylum of Archaea represented by a nanosized hyperthermophilic symbiont[J]. Nature, 2002, 417 (6884): 63-67.

[21] Goffredi S K, Waren A, Orphan V J, et al. Novel forms of structural integration between microbes and a hydrothermal vent gastropod from the Indian Ocean[J].Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70 (5):3082-3090.

[22] Suzuki Y, Inagaki F, Takai K, et al. Microbial diversity in inactive chimney structures from deep-sea hydrothermal systems[J]. Microbial Ecology, 2004, 47 (2):186-196.

[23] López-García P, Duperron S, Philippot P, et al. Bacterial diversity in hydrothermal sediment and epsilonproteobacterial dominance in experimental microcolonizers at the Mid-Atlantic Ridge[J]. Environmental Microbiology, 2003, 5(10): 961-976.

[24] Nakagawa S, Takai K, Inagaki F, et al. Distribution,phylogenetic diversity and physiological characteristics of epsilon-Proteobacteria in a deep-sea hydrothermal field[J]. Environmental Microbiology, 2005, 7(10):1619-1632.

[25] Nakagawa S, Takai K, Horikoshi K, et al. Persephonella hydrogeniphila sp. nov., a novel thermophilic, hydrogen-oxidizing bacterium from a deep-sea hydrothermal vent chimney[J]. Internatonal Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2003,53(3): 863-869.

[26] Nakagawa T, Ishibashi J, Maruyama A, et al. Analysis of dissimilatory sulfite reductase and 16S rRNA gene fragments from deep-sea hydrothermal sites of the Suiyo Seamount, Izu-Bonin Arc, Western Pacific[J].Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70(1):393-403.

[27] Shanks W C. Stable isotopes in seafloor hydrothermal systems: vent fluids, hydrothermal deposits, hydrothermal alteration, and microbial process, in stable isotope geochemistry[A]//Valley J W, cole D R. Mineral Geochem, Mineralogical Society of America. Washington: DC, 2001: 469-525.

[28] Edwards K J, Mccollom T M, Konishi H, et al. Seafloor bioalteration of sulfide minerals: Results from in situ incubation studies[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2003, 67(15): 2843-2856.

[29] Edwards K J, Rogers D R, Wirsen C O, et al. Isolation and characterization of novel psychrophilic, neutrophilic, Fe-oxidizing, chemolithoautotrophic α- and γ-Proteobacteria from the deep sea [J]. Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(5): 2906-2913.[30] McCollom T M, Shock E. Geochemical constraints on chemolithoautotrophic metabolism by microorganisms in seafloor hydrothermal systems[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1997, 61(20): 4375-4391.

[31] Shock E L, Holland M E. Geochemical energy sources that support the subsurface biosphere[A]// Wilock W S D, Delong E F, Kelley D S, et al. The subseafloor biosphere at Mid-Ocean ridges, American Geophysical Union.Washington: DC, 2004: 153-166.

[32] Alain K, Rolland S, Crassous P, et al. Desulfurobacterium crinifex sp. nov., a novel thermophilic, pinkish-streamer forming, chemolithoautotrophic bacterium isolated from a Juan de fuca Ridge hydrothermal vent and amendment of the genus Desulfuro bacterium[J]. Extremophiles, 2003,7(5): 361-370.

[33] Vorholt J A, Hafenbradl D, Stetter K O, et al. Pathways of autotrophic CO2fixation and of dissimilatory nitrate reduction to N2O in Ferroglobus placidus[J]. Archives of Microbiology, 1997, 167 (1): 19-23.

[34] Hügler M, Huber H, Stetter K O, et al. Autotrophic CO2fixation pathways in archaea (crenarchaeota)[J]. Archives of Microbiology, 2003, 179 (3): 160-173.

[35] Wuchter C, Schouten S, Boschker H T S, et al. Bicarbonate uptake by marine crenarchaeota[J]. FEMS Microbiology Letters, 2003, 219 (2): 203-207.

[36] Hügler M, Wirsen C O, Fuchs G, et al. Evidence for Autotrophic CO2fixation via the reductive tricarboxylic acid cycle by members of the ε-Subdivision of proteobacteria[J]. Journal of Bacteriology, 2005, 187: 3020-3027.

[37] Mitsuzawa S, Deguchi S, Takai K, et al. Flowtype apparatus for studying thermotolerance of hyperthermophiles under conditions simulating hydrothermal vent circulation[J]. Deep Sea Research Part I, 2005, 52 (6):1085-1092.

[38] Vetriani C, Chew Y S, Miller S M, et al. Mercury adaptation among bacteria from a deep-sea hydrothermal vent[J]. Applied and Environmental Microbiology,2005, 71(1): 220-226.

[39] Cary S C, Campbel B J, DeLong E F. Studying the deep subsurface biosphere: emerging technologies and applications, in the subseafloor biosphere at Mid-Ocean Ridges[A]//Wilcock W S D, DeLong E f, Kelley D S, et al. Geophysical Monograph 144, American Geophysical Union. Washington: DC, 2004: 383-399.

[40] Takai K, Nakagawa S, Reysenbach A L, et al. Microbial ecology of Mid-Ocean Ridges and Back-Arc Basins[A]//Christie D, Fisher C R, Lee S M, et al.Back-Arc Spreading Systems: Geological, Biological,Chemical, and Physical Interactions, Geophysical Monograph Series 166, American Geophysical Union.Washington: DC, 2006: 185-214.

[41] Dhillon A, Lever M, Lloyd K G, et al. Methanogen diversity evidenced by molecular characterization of methylcoenzyme M reductase A (mcrA) genes in hydrothermal sediments of the Guaymas Basin[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2005, 71 (8):4592-4601.

[42] DeLong E. Microbial population genomics and ecology[J]. Current Opinion in Microbiology, 2002, 5 (5):520-524.

Q938.8

A

1000-3096(2012)06-0113-09

2011-12-05;

2012-02-23

国家自然科学基金项目(40646029); 教育部新世纪优秀人才支持计划(NECT-06-0691); 国际海底区域研究开发“十一五”项目(DYXM-115-02-2-07); 海洋公益性行业科研专项经费资助项目(200805032)

魏曼曼(1982-), 女, 硕士研究生, 研究方向: 微生物生态学,电话: 13764230368, E-mail: wwyymm_6@163.com

(本文编辑:梁德海)