论王阳明对黔桂土司地区的治理与边疆稳定*

马国君 李红香

明朝建国伊始,西南边疆面临着四大难题:其一是劲敌蒙古残余势力仍然盘踞在川滇藏毗连地带,继续威胁着明朝统治。其二是西南地区土司林立,叛服不常,如治理不当,西南边疆稳定均受其扰。明太祖曾言,贵州“霭翠辈不尽服”,“虽有云南,而不能守焉” 。其三是邻近交趾诸国的侵扰,如对该区土司进行大规模改土归流,则有“自撤藩篱”之隐患。其四是西南地区地理环境特殊。在南美洲旱地高产农作物未引进中国大陆之前,从中原传入的各种传统旱地农作物,如粟、小麦等在这里难以形成大规模种植态势,适合种植的范围都非常有限,致使朝廷可以动用的人力、物力有限,在西南立足的基础难以扩大和巩固,为此中央王朝要经营这一地区,总要支付很大的代偿力。

面对如此之局面,自明至清初,中央王朝皆不轻言武力“改土归流”,而是沿用了中国古代治边传统,即“修其教,不易其俗,齐其政,不易适宜”的治边理念。这一治边思想,朱元璋及他的子孙和大臣们,都心知肚明,认为抚蛮夷之法,“道在羁縻”,“必假我爵禄,宠之名号,乃易为统摄”,“要在于抚绥得人”[2](卷310)。在这一历史背景下,作为明朝重臣的王阳明,在贵州、广西任职期间,对诸土司积极采取教化措施,务使他们“革其心”,认同朝廷,由此产生的结果,对西南边疆的稳定发挥了积极作用。

查阅学界成果,当前对王阳明的哲学思想和教育思想已做过诸多方面的研究,硕果累累。但关于王阳明对西南土司地区的治理及边疆稳定的专论还不多见。偶尔涉及者有:《西南通史》[3](P663)、《中国少数民族法制史》[4](P218)、《王阳明的反革命两手及其“心”学——揭露王阳明镇压广西瑶、壮族人民起义的罪恶面目》[5]、《历史文献所载王阳明军事活动述评》[6]等等。为了深入探讨这一重大题域,本文拟从西南边疆的战略形势、王阳明对贵州土司安贵荣的开导与边疆稳定、王阳明与广西的“改土归流”诸方面加以说明之,以求教学界方家。

一、西南边疆的战略形势

我国西南地区作为一个地理单元,有狭义和广义之别。狭义的西南大致相当于今川西南、云南、贵州、广西等地,广义的西南是在狭义基础上,进而包括今西藏在内及滇、黔、桂的延伸地带。本文探讨的西南是广义的西南。这一地区,北越秦岭,可以直击陕甘;中出长江干流,顺流直下,可以直通中原腹地;东南有滇黔驿路总干线,可以直出湖广;南逾五岭西侧,可以直下两广,西出国境,可以到达印度、东南亚、中亚等地。就西南边防的战略地位而言,可称拱卫中原之重地所在。为了强化这一地区的军事控制,元朝在这里设置了四川、云南、湖广等行省,并派宗王坐镇,以达直接控御之战略目标。

明朝建国后,西南边疆仍未稳定,面临着多重困难,主要表现在蒙古军事残余势力的威胁,西南土司的叛服不常,邻近交趾诸国的侵扰,一旦治理不当,就会危及明廷在整个西南的统治。加之西南地区地理环境与中原存在着诸多差异,如要强化这一地区的军事统治,朝廷就得支付巨额的代偿力,如照搬中原的行政体制,在此施政,也会因此而蒙受沉重的财政负荷。为了巩固西南内陆边疆,确保社会长治久安,朝廷沿袭了元朝陈例,在此广泛推行土司制度,一则节约施政成本,二则巩固边防。然而作为一种主要推行于西南边疆行政管理制度的土司制度,有其利,也有其弊,成功的关键在于“得其人”,纵观王阳明在这一地区的所作所为,堪称“得其人”也!

(一)蒙古残余势力的威胁。明朝统一全国后,明廷鉴于元蒙势力仅是撤出中原,并没有彻底被击溃,更关键之处还在于元蒙残余势力一直活跃在川滇藏毗连地带,在整个明代始终保持着偷袭云南,重演弧形包围南宋的故事,[7]继续威胁着明朝的统治。洪武十四年 (1381年),朱元璋谕文武大臣:“云南自昔为西南夷,至汉置吏,臣属中国,今元之余孽把匝刺瓦尔密等自恃险远,桀骜梗化,遣使诏谕辄为所害,负置隐匿,在所必讨。”此外,西南地区蒙古势力还与地方势力相互勾结,以抗明廷。朱元璋说:“朕历览群书,见西南诸夷自古及今莫不朝贡中国,以小事大,义所当然。朕受天命为天下主十有五年,而乌蒙、乌撒、东川、芒部、建昌诸处酋长犹桀骜不朝。”[8](P8)又“云南梁王尤肆陆梁”,“扰我疆场”[9](P12), “西南诸夷为云南梁王所惑,恃其险远,弗遵声教。”[10](P12)上述材料所讲的“梁王”,就是继续盘踞在云南的蒙古亲王——把匝刺瓦尔密。

云南以北为川西,原为忽必烈进入云南的重要通道,沿着这一区域北上,可以直接进入蒙古高原。西南地区生态背景甚为特殊,明朝统一云贵后,还存有大量蒙古军。如四川建昌卫本为蒙古人月鲁帖木儿统领,洪武年间公开反明,波及范围覆盖了今四川凉山彝族自治州及周边地区。针对这一重大事件,明太祖遂遣谕蓝玉:“月鲁帖木儿信其逆党达达、杨把事等等,或遣之先降,或亲来觇我,不可不密为防。其柏兴州贾哈喇境内麽些等部,更须留意。”[11](卷311)蓝玉回奏:“四川地旷山险,控扼西番。松、茂、碉、黎当吐番出入之地,马湖、建昌、嘉定俱为要道,皆宜增屯卫。”[12](卷311)据研究,明朝在滇黔交界处共设有二卫,一御、七所,十六千户所,驻军约17920户,凡89600人。[13](P102)并移民屯田,在明代洪武二十二年 (1387年),沐英一次“携江南、江西人民二百五十余万人入滇”,主要安排在今姚安、鹤庆等地。可证明廷警惕蒙古各部卷土重来的防范心理。同时有明一代,蒙古军队还多次袭击滇西北地区。《滇系》“事略”载,万历二十二年 (1594年),“西鞑虏寇临西”[14]。“鞑虏”,即当时汉人对蒙古人的称呼。就是到了清朝前期,这一地区的居民惟知有蒙古,而不知道清朝营伍官员。[15](P104)足证蒙古政权对西南地方势力影响之深远。

(二)西南土司叛服不常,“生界”林立。西南诸多土司,世代相袭,具有浓厚的割据性,为了扩张土地,各土司经常争斗不息,势力强大的土司还公开与朝廷抗衡。一旦有警,守候在川西的蒙古残余军事势力乘机南下,局势就岌岌可危。朱元璋云:“朕观自古云南诸夷叛服不常,盖以其地险而远,其民富而狠也。”“汉武帝时,始得西南诸夷,终两汉之世,叛者十次。”“蜀汉之时,诸葛亮讨平其地,收其豪杰,出其金、银、马、牛以给军用。终亮之世,夷不复反,亮没凡四反。张嶷尝一讨之,嶷将回军,兴古僚复反。嶷复击之,其地悉平。唐太宗时,云南自守,至高宗时入贡,朝廷待之重,反生侮慢。唐前后凡九加兵,战屡不胜,唐终不能驽。元世祖亲下云南,令亲王镇守之,终元百年间,前后七叛。”[16](P14)鉴于此,明太祖告诫臣下:贵州“霭翠辈不尽服,虽有云南不能守也”。《清史稿》卷五百一五“土司四”亦载,明朝贵州“播州之杨、永宁之奢、水西之安,为西南钜患”[17](卷515)。句中的“水西之安”,即霭翠的后代子孙。

事实证明,朱元璋的忧虑是有道理的。洪武十四年 (1381年),明军在击溃云南元军后,在进取滇中和大理时,滇东黔西的土官联合反叛,随后保山、德宏等地元朝土官,以及昆明等地本已附明的土官也纷纷起事。明军用了10余年的时间,花费很大的力气才最终稳定了西南。又如,麓川平缅宣慰司,明初势盛之时,统辖范围“地方千里”。虽归附朝廷,但暗中扩充势力,危害边疆稳定。为了使该土司彻底臣服,明朝“三征麓川”,时间长达9年之久,前后出动大军45万之多,[18](P595)严重削弱了明朝军事、经济实力。此外,西南边疆驿路沿线“生界”林立,一旦治理不当,会进而增加边疆治理之难度。如地处湖广经黔入滇道的黔东南苗疆,系湘黔桂毗连地带,向为“生界”。虽然不会对朝廷的安危构成直接威胁,但“生界”内各族居民社区间的械斗常有发生,一旦事态扩大,却可能冲击到府州县,威胁到驿路的安全。因此要加强西南防务,就需羁縻土司、“生界”,武力镇压反而损害朝廷形象,危害边疆稳定。

(三)邻近交趾诸国的侵扰。有明一代,西南邻近各国,还依然威胁着明廷西南边疆的稳定,如越南和缅甸,《明史》卷三百二十一载,思明土官黄广成言:“自元设思明总管府,所辖左江州县,东上思州,南铜柱为界。元征交阯,去铜柱百里立永平寨万户府,遣兵戍守,令交人给其军。元季丧乱,交人攻破永平,越铜柱二百余里,侵夺思明所属丘温、如嶅、庆远、渊、脱等五县地,近又告任尚书置驿思明洞登地。臣尝具奏,蒙遣杨尚书勘实。乞敕安南以五县地还臣,仍画铜柱为界。”

嘉靖六年 (1527年),王阳明疏陈思恩、田州用兵时言:“田州邻交阯,深山绝谷,悉瑶、僮盘据,必仍设土官,斯可藉其兵力为屏蔽。若改土为流,则边鄙之患,我自当之,后必有悔。”[19](卷195)“交阯”,即今天的越南。宋朝始,就不断与朝廷钩兵,威胁西南边疆的稳定,有明一代,有增无减。

而缅甸,元朝曾在蒲甘缅王城设邦牙等处宣慰司,于太公城设太公路等。明朝建立后,缅甸遣使献方物。而后朝廷在“三征麓川”过程中,为擒思氏父子,向缅甸、木邦二宣慰司许下割地酬功的诺言,留下了西南边疆日后纷争的隐患。万历二十二年 (1594年),缅甸地方势力屡屡入犯。为防范缅甸侵扰,云南巡抚陈用宾令知州漆文昌在腾冲以西、以南地区设置八关,即神护关、万仞关、巨石关、铜壁关、铁壁关、虎踞关、天马关、汉龙关等。明置八关时,八关均在中国境内(后在清代时,有四关均在缅甸境内),各关所在的具体位置见表1。

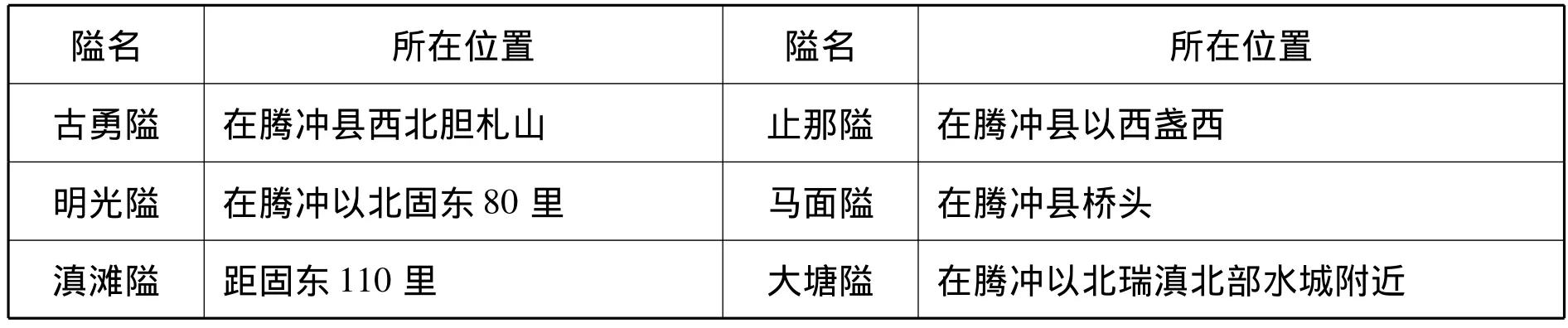

此外,明朝还在腾冲以北置诸隘,可考者有古勇隘、明光隘、滇滩隘、止那隘、马面隘、大塘隘等,各隘所在的具体位置见表2。万历二十四年 (1596年),明朝又于猛卯筑平麓城并兴屯田等。明廷通过以上诸措施,严防缅甸入侵。

表2:腾冲以北诸隘位置表

(四)西南特殊的历史地理环境。西南地理环境特殊,生态背景复杂多样,瘴毒横行。因此明廷要完全控制西南,就得耗费很大的代偿力。蒙元势力绕道西南统一中国后,包括元朝在内的其后各王朝,开始清醒地意识到,一旦云南失守,经济发达的中原地区就会处于游牧民族的弧形包围圈之内。而云南的地理位置正好处于弧形包围圈的“软肋”上,最容易被从青藏高原南下的游牧民族所突破。即使在西部边疆实施步步为营的设防,一旦云南陷落,所有的设防就会功溃一篑。因而若不死守云南,不仅会耗费国家大量的资财和兵力,而且这样的被动设防极不可靠,一旦防线被突破,发达的中原地区就会直接面临战火的威胁。于是死守云南,修补内陆边防的“软肋”,成了元、明、清三朝内陆边防的一贯战略决策。明廷也正因此而必须收复云南,收复之后又必须死守云南,这就无形中抬升了贵州地区的战略地位。

古代进入云南的通道,都是从巴蜀方面穿越青藏高原的东沿而进入云南,但这些传统的入滇通道,很容易被游牧民族所截断,一旦截断这些通道,云南就会不攻自破。于是,探寻一条不容易被游牧民族截断的入滇通道,自然成了巩固内陆边防的重中之重。找到这条通道并不困难,那就是早已存在的从湖广方面的沅江中游出发,穿越贵州腹地的入滇间道。但是要扩展这条间道,使之成为正常运转的国防大动脉,在明朝当时的条件下,却困难重重。一方面,贵州地区沿途山高谷深,凭借当时朝廷的势力,自然阻隔难以突破;另一方面,这里民族众多,各民族的社会结构和生计方式千姿百态,要让沿途的各民族对明廷的驿道经营心悦诚服,并提供经济上的支持谈何容易。由于事关国防大计,因而明廷宁肯耗费移山心力,也得打通这条南方大动脉,不惜代价维护运转好这条国防生命线。

贵州省素有“山国”之称,山地和高原约占总面积的97%,坝子仅占3%,加之河流侵蚀切割,普遍形成了崎岖不平的地貌。曾谪居贵州的明代理学大师王阳明诗云,“连峰际天兮,飞鸟不通;游子怀乡兮,莫知西东”[20](P998),就极其形象地再现了贵州高原的地貌特征。贵州建省之初,要靠四川、云南、湖广等行省协济,才能正常维持其军事运转。青藏高原的特点,同样与当地的自然与生态系统的多样化、细碎化有关联。这一地区除了河流切割的滩头地带,可以勉强从事农耕与畜牧外,其他地区都有雪山阻隔,高原台面每年都有漫长的冰冻期,勉强可供农牧的地带,不仅规模小,而且零散分布在辽阔的青藏高原上。

因此,明朝自建国伊始,就深知要稳定西南,以安内地,就需羁縻土司诸地方势力。明太祖朱元璋云:“蛮瑶性习虽殊,然其好生恶死之心,未尝不同。若抚之以安靖,待之以诚,谕之以理,彼岂有不从化者哉”,接着又云,“朕惟武功以定天下,文德以化远人,此古先哲王威德并施,遐迩咸服者也。”[21](卷318)明朝大儒王阳明在平叛思恩土司过程中亦云,“思恩未设流官,土酋岁出兵三千,听官征调。既设流官,我反岁遣兵数千防戍。是流官之设,无益可知。”故明初,明廷在收复云南后,将大理段氏徙迁内地[22](卷313),优抚水西[23](P16),在云贵广开驿道[24](P13),对靠近内地的不法土司进行改土归流。如永乐十二年 (1414年),罢废思州、思南田氏土司,开设贵州行省。[25](卷316)但同时明廷也清醒地认识到,对贵州地区的其它土司,既没有必要,也没有可能去全面地推行改土归流,而是继续沿袭“羁縻”之策。正是以上诸多原因,明廷从朱元璋到其子孙后代以及大臣,都深深地明白这一点,维持土司统治,让土司戍边是当时最有效的治边手段。也正是在这种符合客观历史的思想背景下,戍守西南的各大臣们都注意到了这一点,当然发配贵州的王阳明更有其切身的领悟,他总结说“有以信人性之善,天下无不可化之人也。”他的这一领悟虽说传承于朱元璋的圣谕,但却能从“人性”的视角肯定土司制度存在的价值,因而在之其后的施政中,也才能立足于土司制度的实质,对各土司的处置,堪称得体,对恩威分寸的把握,做到了恰到好处。

二、王阳明对贵州土司安贵荣的开导与边疆稳定

王阳明是我国历史上著名的思想家、政治家、军事家,学界由于关注点不同,或注重其思想研究,或注重其政治研究、军事研究等。然对其边疆经营思想进行研究者甚少,或说存在着严重不足。故笔者以王阳明对黔桂土司地区的治理为突破口,并结合当时的西南实情,对王阳明在这一方面的历史贡献展开深入探讨。

贵州万山丛薄,苗、僚杂居。正德三年 (1508年),王阳明“谪贵州龙场驿丞”。谪贬龙场,是王阳明人生中一次最大的坎坷,也是他觉悟体证“圣人之道”的一大因缘。王阳明初到龙场时,就对当地各族居民实施“因俗化导”,并收到了“夷人 (皆)喜”之成效。对苗、僚杂处,语言各异,生态环境迥别等一连串的客观事实,通过他在贵州3年的历经生死磨砺后,逐步领悟到,按制度设置土司的必然性和必要性,进而注意到要治理好这样一个多元复杂的地方社会,仅靠军事戍边,照搬内地的行政体制是不够的,借助各地土司的内向性和制度性安排,才能有效地治理土司地区,拱卫西南边防。然而作为一个长期定型的制度,有其利,就必然会有其弊。为了更好地羁縻土司的“心”,就得不断地实施“教化”,维护朝廷威望,对土司的违规、违法行为,就得依法惩处,恩威并施,并规范其行为,以满足土司制度顺利推行的要求。由于以上诸多复杂情形,超出了制度条文规定之外,因而要做到得体,把握好分寸,又能兼顾到政策的原则性和灵活性,则不是每一个官员都可以做到的,因而是考量每一位朝廷命官对土司制度的领悟和把握高低的标准和尺度,而王阳明的所作所为恰好是一个难得的榜样。

王阳明所谓的“教化”与“开导”之功,在其如下一些与土司的来往书信中可窥见一斑,如《象祠记》、《与安宣慰书》[26](P839)、《答毛宪副书》[27](P838-839)等。其中《象祠祭》一文认为 “人性之善,天下无不可化之人”,以其“良知”之学,以开导贵州土司,使之向化朝廷的信念日趋坚定,朝廷推行的土司制度,也才能行之有效。《象祠记》云:

灵博之山有象祠焉,其下诸苗夷之居者,咸神而祠之。宣慰安君因诸苗夷之请,新其祠屋,而请记与予。予曰:“毁之乎?其新之也?”曰:“新之。”“新之也,何居乎?”曰:“斯祠之肇也,盖莫知其原。然吾诸蛮夷之居是者,自吾父、吾祖,溯曾、高而上,皆尊奉而禋祀焉,举之而不敢废也。”予曰:“胡然乎?有庳之祠,唐之人盖尝毀之。象之道,以为子则不孝,以为弟则傲。斥于唐而犹存于今;毁于有庳而犹盛于茲土也。胡然乎?”

我知之矣,君子之爱若人也,推及于其屋之乌,而况于圣人之弟乎哉?然则祠者为舜,非为象也。意象之死,其在干羽既格之后乎?不然,古之骜桀者岂少哉?而象之祠独延于世,吾于是盖有以见舜德之至,入人之深,而流泽之远且久也。象之不仁,盖其始焉尔,又乌知其终之不见化于舜也?《书》不云乎:“克谐以孝烝烝,乂,不格奸,瞽瞍亦允若。”则已化而为慈父。象犹不弟,不可以为谐。进治于善,则不至于恶;不抵于奸,则必入于善。信乎,象盖已化于舜矣!孟子曰:“天子使吏治其国,象不得以有为也。”斯盖舜爱象之深而虑之详,所以扶持辅道之者之周也。不然,周公之圣,而管、蔡不免焉。斯可以见象之既化于舜,故能任贤使能而安于其位,泽加于其民,既死而人怀之也。诸侯之卿,命于天子,盖周官之制。其殆仿于舜之封象歟!吾于是盖有以信人性之善,天下无不可化之人也。然则唐人之毀之也,据象之始也;今之诸苗之奉之也,承象之终也。斯义也,吾将以表于世,使知人之不善,虽若象焉,犹可以改。而君子之修德,及其至也,虽若象之不仁,而犹可以化之也。[28](P936)

《象祠记》是王阳明在与贵州安氏土司书信往来的基础上,得到安氏土司的极度信任,才委托他写的记事性文章。其中“宣慰安君”,即时任宣慰使安贵荣。文中提及苗民祭祀的神主“象”,即舜的弟弟。象在历史上是一个颇有争议的人物,《孟子》等文献载,舜的父母不喜欢舜,象曾出主意与父亲瞽瞍一起加害于舜。舜的父母让舜去修谷仓,舜上到仓顶,父亲瞽瞍就抽去梯子,并放火烧仓。又让舜去淘井,却用土石填塞井口。事后舜的弟弟象得意地说,这些都是他的功劳。这样,牛羊、仓禀归父母所有,而干戈、琴弓便可归他所有了,两个嫂嫂可以为自己叠床折被了。象由于利益熏心,丧失良心,正是王阳明所说的“恶人之心,丧失本体。”但是王阳明则以舜为代表圣人传统的回省,顿然理解了象祠的文化象征,理解了象祠文化在当地民众精神信仰中的力量,反映了“人性之善,天下无不可化之人”的“良知”之学。他在《象祠记》中记录了这一心影:“我知之矣,君子之爱若人也,推及于其屋之乌,而况于圣人之弟乎哉?然则祠者为舜,非为象也……。吾于是盖有以见舜德之至,入人之深,而流泽之远且久也。象之不仁,盖其始焉耳,又乌知其终之不见化于舜也?……吾于是:盖有以信人性之善,天下无不可化之人也。然则唐人之毀之也,据象之始也;今之诸苗之奉之也,承象之终也。斯意义也,吾将以表于世,使知人之不善,虽若象焉,犹可以改;而君子之修德,及其至也,虽若象之不仁,而犹可以化之也。”就这个意义言,“人的不善良,即使跟象一样,还能够改正;君子修养自己的品德,到了极点,即使别人跟象一样凶暴,也还能够感化他呢?”土司、土官受其传统民族文化所影响,思想行为和方法与朝廷规制有所偏离和冲突,本是在所难免的事情。然而作为一项长期普遍推行的土司制度,它就必须拥有不可或缺的灵活性,必须有明确的界定,去规约偏离与冲突的范围,原则性和灵活性必须求得兼容。而王阳明借助写《象祠记》的机会,对此做了准确地发挥,正面指出,即令土司、土官像传说中的“象”那样不仁不义,只要坚持原则,加以化导,他仍然可以改过自新,为朝廷所用,因而这篇《象祠记》不同于一般的类似文章,而是一篇将教化开导之意,熔铸于记事性文章的代表之作。

然西南诸夷由于历史地理文化上与中原差异甚大,稍处理不当就会引发文化冲突的激化,这样的文化冲突,在西南诸土司个人行为中随时都可能表露出来。就贵州大土司安贵荣而言,也不例外。安贵荣早年率兵平叛,有功于朝廷,并与王阳明结下了较为深厚的友谊。而后却渐生骄矜,不受节制。当其上书乞减龙场驿时,被贬为龙场驿丞的王阳明,因其礼遇甚厚而修书劝阻,陈述安贵荣乞减龙场驿之恶劣后果,使得安氏暂时接受了王阳明的开导,放弃了违反土司制度的不合理要求,从而维持了西南边疆的稳定,同时也保全了安氏土司效忠朝廷的名节。 以上内容在王阳明《与安宣慰书》的3封书信中皆有详记。

此外,明朝及今人的一些私家著述对这一事件也有可资印证的记载,如明田汝成著《炎缴纪闻》载:

安贵荣者,霭翠之孙也。奢香死,霭翠之弟安匀立 (按:当为安的,田氏此处记载误,当改),子孙遂以安为姓。世骄蹇不受节制,即听调从征,非徼厚赏不赴。所过村落,杀掠无噍类者。诸罗亦犷悍,眇官军。尝睥睨省城曰:“是直用水西毡衫叠塞耳。”贵荣多智略,善兵,以从征香炉功,加贵州布政司参政,犹怏怏薄之。乃奏乞减龙场诸驿,以偿其功。事下督府勘议。时兵部主事王守仁以建言谴谪龙场驿丞,贵荣甚敬礼之。守仁乃贻书贵荣曰:“减驿事,非罪人所敢与闻。承使君厚爱,因使者至,偶问及之,不谓其遂达诸左右也。悚息!悚息!然已承见询,则不可默。凡朝廷制度,定自祖宗,后世守之,不敢以擅改。改在朝廷,犹谓之变乱,况诸侯乎。纵朝廷不见罪,有司者将执法以绳之,使君必且无益。纵遂幸免于一时,或五六年,或八九年,虽远至二三十年矣,当事者犹得持典章而议其后。若是,则使君何利焉。使君之先,自汉唐以来,千几百年,土地人民,未之或改。所以长久若此者,以能守天子礼法,竭忠尽力,不敢分寸有所违越。故天子亦不得越礼法,无故而加诸忠良之臣。不然,使君之土地人民,富且盛矣,朝廷悉取而郡县之,其谁以为不可?夫驿可减也,亦可增也,宣慰司亦可革也。由此言之,殆甚有害,使君其未之思耶?所云奏功升职事,意亦如此。凡划除寇盗以抚绥平良。”[30](卷3)

这篇入情入理的私人信函,不是王阳明从个人的感情尚好立言,以此规谏安贵荣明哲保身,而是从国家制度层面,从立法、司法的高度,指出安贵荣要求的非法性。进而指出,只要是一个制度性的法规,上至天子,下至平民都得遵循。土司虽贵如诸侯,如果违制,同样会遭受法律的严惩,即使是不马上做出处置,其后也必然要追究其违制的罪责,到了那时,不仅已有的地位不可保,连自己的封地和名分都可能被依法剥夺。正是因为王阳明这篇书信立论高远,超越了个人的私交,因而短短的一封信,就能开导安贵荣,使这位事功骄纵的土司深受感化,回到遵纪守法的轨道上来。

郭子章《黔记》“宣慰列传”“安贵荣”条亦载:

安贵荣者,霭翠之孙也。奢香死,霭翠子安的立,子孙遂以安为姓。世骄蹇,不受节制,即听调从征,非徼厚赏不赴。所遇村落,杀掠无噍类者。贵荣多智略,善兵,以从征香炉山加贵州布政司参政,犹怏怏薄之。乃奏乞减龙场诸驿,以偿其功。事下督府勘议。时兵部主事王文成公以建言谴谪龙场驿丞,贵荣甚敬之。文成乃贻书贵荣,语具《文成传》。贵荣得书稍敛戢。[31](卷56)

黄云眉《明史考证》亦云:

钱德洪阳明先生年谱: “水西安宣慰闻先生名,使人馈米肉,给使令,既又重以金帛鞍马,俱辞不受。始朝廷议设卫于水西,既置城,已而中止,驿传尚存。安恶据其腹心,欲去之。以问先生,先生遣书折其不可,且申朝廷威信令甲,议遂寝。已而宋氏酋长有阿贾、阿札者叛宋氏,为地方患。先生复以书诋讽之,安悚然,率所部平其难,民赖以宁。”[32](P2495-2496)

王士性《广志译》卷五亦载“其先宣慰不逞,阳明居龙场时向贻书责之”等等。

上述诸书行文的视角,虽互有区别,但都正面肯定了王阳明在这一事件中所作出的独特贡献,只是对这一贡献的理解存在着高下之别。郭子章言“文成乃贻书贵荣,语具《文成传》。贵荣得书稍敛戢。”其中“敛戢”二字较为准确的传达了安贵荣受王阳明开导放弃违制要求的重大转变,而王士性则写作“阳明居龙场时向贻书责之”。其中的“贻书责之”则有违当时的实情,当时安贵荣已经兼任贵州参政,属流官官衔,官阶达正四品,而王阳明当时是被贬谪的获罪官员而已,无论在地位和名分上都比安贵荣要低得多,“责之”二字,就实质而言,无从说起。黄云眉则称是“遣书折其不可”,这一提法则较为接近实施规劝这一实情,特别是提及处理水西和水东纠纷时,黄云眉的如下行文则较为得体:“先生复以书诋讽之,安悚然,率所部平其难,民赖以宁。”王阳明所写书信的内容性质是“诋讽之”,但却使安贵荣为之“悚然”,并立即发兵,平息了叛乱,整个贵州的局势得以转危为安。可见这一表述拱现了王阳明从制度性原则立场出发,通过开导和规劝,才使安贵荣翻然悔悟,重新回到遵纪守法的正道上来。由此看来,不管是明代还是近人,在认识和理解王阳明对土司的立场和态度时,存在着一定的差异,在见仁见智之中,却有不少前人能切中事实要害,能够注意到王阳明是以制度为依据立言这一原则立场,而且王阳明是靠这样的立场开导和感化桀骜不驯的土司,进而维护了国家西南边防的安全。

今贵州省修文县阳明洞,留有彝族土司安国亨的题字,大书“阳明先生遗爱处”。这“遗爱”,是无限的爱,是永恒的爱,代表边疆土民对中原文化的认同。此外,王阳明所写的《居夷诗》百余首,还有《玩易窝记》、《何陋轩记》、《君子亭记》、《宾阳堂记》等等,皆记述了王阳明在贵州期间的历事心迹,从这些记述中,折射王阳明志在高远,能够从制度层面,使其“心学”思想的学术造诣得到突破。

三、王阳明与广西的改土归流

王阳明对明代的边疆问题洞如观火,故在对待土司问题上,不仅主张从“人心”化导,最后达到稳定边疆,土官、流官相互兼容和相互制约的制度格局。并将这样的治边思想付之于实践,取得了圆满成功。广西行省邻近交趾,明代时,土司诸多,主要大土司有泗城土司、思恩土司、田州土司等。有明一代,交趾继续与明朝保持着藩属国与宗主国的关系,在交趾与明朝的交往中既有和平友好的往来,也有兵戎相见的战争,而且多次发生安南军队侵扰广西、云南边境等事件。

鉴于前文所说,明朝劲敌蒙古,在川滇藏毗连地带保存了大量的蒙古残军,如果西南变乱,蒙古军大有再次绕道西南,威胁中原之势。在军事战略上还须以土司戍边,土司戍边对于边疆地区的稳定可以发挥积极的作用。但是地方官员对土司制度的领悟和执行却难以准确到位,更难以持之以恒,并因此诱发多次的文化冲突,这样的冲突如得不到及时的处理,就难以维持边疆的长期稳定。为防范蒙古势力南下,朝廷在西南沿袭了土司制度。在处理土司的违法事件时,坚持“绥抚”之策,严格按制度办事,反对在制度之外实施大规模的改土归流。如嘉靖年间,朝廷在处理广西思恩、田州土司卢苏、王受事件上,王阳明力陈改流弊病。《明史》卷一百九十五《王阳明列传》载:

嘉靖六年,思恩、田州土酋卢苏、王受反。总督姚镆不能定,乃诏守仁以原官兼左都御史,总督两广兼巡抚……。守仁在道,疏陈用兵之非,且言:“思恩未设流官,土酋岁出兵三千,听官征调。既设流官,我反岁遣兵数千防戍。是流官之设,无益可知。且田州邻交阯,深山绝谷,悉瑶、僮盘据,必仍设土官,斯可藉其兵力为屏蔽。若改土为流,则边鄙之患,我自当之,后必有悔。”[33](卷195)

进而王阳明还从德政、民政、地理环境、边疆问题等诸多事宜,奏报了田州、思恩用兵有“十患”,即用兵有损“今皇上方推至孝以治天下”, “伤伐天地之和,亏损好生之德”;会导致“兵连不息,财匮粮绝”等等。此外,王阳明还陈述如二土司不存,与交趾大有“自撤藩篱”之严重情形。但如“罢兵行抚”可以“明昭皇上好生之德”,“使远夷荒服无不感恩怀德,培国家元气以贻燕翼之谋”,因而“罢散土官之兵,各归守其境土,使知朝廷自有神武不杀之威”,可“阴消其桀骜之气”。最后王阳明认为,如二土司地“因其土俗,仍置酋长,彼将各保其境土而人自为守,内制瑶、僮,外防边夷,中土得以安枕无事。”《明史》卷三百十八载:

思、田久构祸,荼毒两省,已逾二年。兵力尽于哨守,民脂竭于转输,官吏疲于奔走。地方臲卼,如破坏之舟,漂泊风浪,覆溺在目,不待智者而知之矣。必欲穷兵雪愤,以歼一隅,无论不克,纵使克之,患且不测。况田州外捍交阯,内屏各郡,深山绝谷,瑶、僚盘据。使尽诛其人,异日虽欲改土为流,谁为编户?非惟自撤其籓篱,而拓土开疆以资邻敌,非计之得也。[35](卷318)

侍郎林富亦言:“田州界居南宁、泗城,交通云、贵、交阯,为备非一,不宜改设流官。”[36](卷318)

以上记载所反映内容之要点有三:其一,尽管此二土司危害边疆安宁,漠视朝廷,但所作所为均属个人的违法乱纪过错,而不是土司制度本身出现了问题,考虑当地的实际社会情况,继续设置土司,仍然是有利于朝廷的,因而不应当改土归流,并借助对此二土司的依法惩处,以提高朝廷贯彻“仁德之心”的威望,民心也可以随之统一;其二,思恩、田州二土司邻近交趾,如果贸然实施改土归流,那么朝廷就会失去已有的军事屏障,必须派遣重兵驻扎,而且还不能彻底杜绝边患,因而从当地的形势上看,改土归流有害无益;其三,由于所在的地方民族众多,地形、地貌错综复杂,完全用流官行使管辖权,不仅成本甚高,而且还难以达到治理的预期目标,反而会在无意中滋扰边疆各少数民族,损害朝廷的威望,挫伤边民向化朝廷之心。在王阳明的上述论述中,不是简单的照搬国家制度条文,而是因时、因地、因事地变通处置,不仅回绝了朝廷同僚主张改土归流的轻率决议,而且立足制度的原则,能在实际的施政中做到得体,对土司个人之间的善恶差异及相关法规的把握,也处置得很有分寸。因而这一主张得到了朝廷的认同,并在以后的历史进程中印证了其正确性。

王阳明的陈奏,很快得到了朝廷的认同,对违法土司的具体处置办法,主要体现为:坚持威德招抚之策,主动解散朝廷镇压此二土司之军队,采用王朝礼仪,杖责卢苏、王受。然后开始按王阳明的主张,继续委以土职。同时为了防范二土司再次起事,以抗朝廷,王阳明在处置这一事件过程中,乘机缩小了此二土司的领地和实权,并提高流官品级,对继续委任的土司加强监控。此外,朝廷为了使这一监控有充足的后盾,还酌情驻军,以资弹压,经过这一连串有理、有利、有据的措施,严格依法惩处土司的同时,又不缺乏其灵活性,才使得数年的战乱,得以迅速平息。《明史》卷一百五十九载:

十二月,守仁抵浔州,会巡按御史石金定计招抚。悉散遣诸军,留永顺、保靖土兵数千,解甲休息。苏、受初求抚不得,闻守仁至益惧,至是则大喜。守仁赴南宁,二人遣使乞降,守仁令诣军门。二人窃议曰: “王公素多诈,恐绐我。”陈兵入见。守仁数二人罪,杖而释之。亲入营,抚其众七万。奏闻于朝。请复设流官,量割田州地,别立一州,以岑猛次子邦相为吏目,署州事,俟有功擢知州。而于田州置十九巡检司,以苏、受等任之,并受约束于流官知府。帝皆从之。[37](卷195)

从这一处置结局不难看出,王阳明在坚持土司制度原则的同时,还不失其变通、灵活之妙。从这一处置办法中,我们还可以窥见西汉处置诸侯王实施“推恩”之法的影子。王阳明将历史上的故事运用到处置边疆土司,真正做到了有理、有利、有节,朝廷的耗费为之最小化,而坐收了边疆安定的实效,同时又稳定了人心,争取了土司的归附,可以说是一举而三得。

王阳明在广西对思、田土司的处置,不仅民心一统,而且对于边疆的稳定也发挥了积极作用,再次反映了明廷执行土司政策的有效性。多年来,学界存在一种观点,认为明廷在西南进行大规模改土归流的时机还不成熟,而雍正时期是朝廷具备了改土归流的能力,这一提法其实很值得商榷。土司制度本来就是中央王朝治理西南边疆的一种长期沿用的制度性设置,土司本来就是朝廷的命官,而且在设置土司时,在土司衙门内和土司领地内,始终设置有流官,一直实施着土流兼用、土流制衡的定规,因而改土归流并不存在时机成熟与否的问题。从形势上言,只存在当时需不需要改土归流,以及改土归流利弊得失之问题。王阳明在处置广西土司时,竭力反对轻率改土归流,其决策的出发点是土司制度的有效性。雍正大规模改土归流,是出于应对漠西蒙古挑战的需要。朝廷为国防战略形势所迫,不得不实施大规模改土归流,[38](P71-72)同样是出于坚持制度原则的考虑出发,因为这样的大规模改土归流,在当时的背景下,利大于弊,所以才果断地进行大规模改土归流。如不是出于这样的形势需要,维持土司制度的运行,同样是合法和合理的决策,因而部分学人提出的“改土归流”时机是否成熟,这一理解和提法本身就大成问题,因为这不是处置个别事件问题,而是对一种制度的坚持和完善健全问题。

四、结论与探讨

明朝是我国推行土司制度的一个重要时期,也是朝廷实施教化广泛深入西南地区的关键时期。但进入明代中期后,由于国内政局动荡,朝政日趋腐败,以至于本来合理有效的土司制度在执行的过程中,出现了诸多偏颇和失误,损害了这一制度的施政成效。这一情况,到嘉靖时表现得更为突出,尽管朝廷多次做出调整,但积习所然,地方官员在对土司制度的理解和实施过程中,违制的情况依然层出不穷,施政也因此多处受阻。如贵州境内的水东、水西之争,广西的“思、田之叛”,都事出有因,在于地方官员处置失当而引发的副作用,王阳明的前任姚镆对思田土司穷兵黩武,不顾后果就是一个典型的例证。而王阳明正是在这样的危急时刻,在充分认识土司制度的基础上,发挥其“心学”精髓,对犯法违规之土司的处置既得体,又能把握好分寸,进而维护了土司制度的权威性和合法性。可见仅有完善的制度,还不能一劳永逸,还得如《明史》“土司列传序言”所云那样,对土司的治理“其要在于抚绥得人”,足见王阳明对贵州、广西土司的处置,勘谓“得人”矣!

[1][8][9][10][16][23][24]钞本明实录(第二册)[Z]. 线装书局,2005.

[2][11][12][19][21][22][25][33][35][36][37]明史[M]. 北京:中华书局,1974.

[3][18]方铁.西南通史[M].郑州:中州古籍出版社,2003.

[4]徐晓光.中国少数民族法制史[M].贵阳:贵州民族出版社,2002.

[5]庄宁.王阳明的反革命两手及其“心”学——揭露王阳明镇压广西瑶、壮族人民起义的罪恶面目[J].历史研究,1975(4).

[6]申荣.历史文献所载王阳明军事活动述评[J].贵州文史丛刊,2006(1).

[7]马国君.论康乾时期西南边政的决策调整——以“驱准保藏”之战为转折点[J].贵州民族研究,2010(1).

[13]赵俊臣.干热河谷经济学研究[M].香港中国经济文化出版社,1992.

[14](清)师范.滇系·事略[Z].清光绪十三年云南通志局刻本.

[15]清代藏事辑要[Z].拉萨:西藏人民出版社,1983.书载:“西番之人等宜属内地管辖也。查陕西之甘州、凉州、庄浪、西宁、河州;四川之松潘、打箭炉、巴塘、里塘;云南之中甸等处,皆系西番等居住牧养之地。自明以来,失其抚治之道,或为喇嘛耕地,或为青海人交纳租税,惟知有蒙古,而不知(朝廷)营伍官员。”

[17]清史稿·土司四[M].北京:中华书局,1977.

[20][26][27][28][29]王阳明全集(第三册)[M].杭州:浙江古籍出版社,2010.

[30](明)田汝成.炎徼纪闻·安贵荣[M].文渊阁四库全书影印本.

[31](明)郭子章.黔记·宣慰列传·安贵荣[Z].贵州省图书馆复制油印本,1966.

[32]黄云眉.明史考证(第八册)[M].北京:中华书局,1986.

[34]王阳明全集(第二册)[M].杭州:浙江古籍出版社,2010.

[38]清代皇帝御批彝事珍档[Z].成都:四川民族出版社,2000.

——李良品《中国土司学导论》读书札记