人工肝血浆置换术治疗药物性亚急性肝功能衰竭患者的护理

薛黎明,赵晓燕,黄晓美,王婷婷,马旭阳

(温州医学院附属第一医院 感染内科,浙江 温州 325000)

药物性肝炎在临床上较为常见,仅次于药物热及药物疹,居药物反应的第3位,其发生率占药物反应的10%~15%。药物及其中间代谢产物在与细胞活动过程中发生相互作用,触发细胞死亡;同时也触发了机体产生异常的免疫反应引起肝损害,严重者出现肝功能衰竭。随着新、特药物的大量出现及使用,药物性肝炎的发生率也逐日增多。肝功能衰竭是临床常见的严重肝病综合征,其病因在我国主要是肝炎病毒,其次是药物及肝毒性物质。其中药物因素引发肝功能衰竭患者占相当一部分,患者病死率极高,常规内科综合治疗效果较差。人工肝血浆置换术是一项治疗重型肝炎的新技术,它通过一种特殊的体外装置,起到血液净化的作用,从而为肝脏再生提供良好的环境[1]。治疗过程中并发症的预防和处理是确保治疗顺利进行的重要环节[2]。护理人员在操作中掌握了各种并发症发生的原因,通过密切观察患者病情变化,采用恰当的护理措施及时处理,提高了人工肝治疗的安全性,确保人工肝治疗的顺利进行。我院自1995年开始应用人工肝血浆置换术治疗药物性亚急性肝功能衰竭患者,取得了显著疗效,降低了药物性亚急性肝功能衰竭患者的病死率,现报告如下:

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2007年12月至2010年12月在温州医学院附属第一医院感染内科住院的50例药物性亚急性肝功能衰竭患者为研究对象。其中男29例、女21例;年龄35~49岁,平均(42±4.7)岁。所有患者入院前4周内有服肝毒性药物史,筛除有其他肝损害因素及原有肝损害基础患者。应用过损害肝脏的药物主要为抗结核药、中药、大环内酯类、氟喹诺酮类、解热镇痛药及抗风湿药、抗肿瘤化疗药、降脂药、糖尿病药物等。所有患者均符合肝功能衰竭诊疗指南诊断标准[3]。

1.2 方法 所有患者均应用甘利欣(或天晴甘美)以促肝细胞生长。给予白蛋白、血浆等综合治疗及人工肝血浆置换术。采用PRISMA型人工肝治疗仪和连续肾脏替代疗法(continuous renal replacement therapy,CRRT)血浆过滤器及管路配套。血管通路采用静脉出血→静脉回血。选用股静脉留置二腔导管为血液出入通路。血流速度为90~120ml/min,血浆分离速度为20~30ml/min。每次置换血浆2000~3000ml,每隔3~5d治疗1次。治疗前严格消毒人工肝治疗室,调节室内温度。患者取平卧位,根据病情及不良反应情况调整血流速度、血浆分离速度及肝素钠用量。置换前以肝素钠生理盐水(生理盐水3500ml、肝素钠30mg)冲洗血路管及血浆分离器。每次治疗完毕,以肝素钠生理盐水封闭留置管。治疗中对患者进行连续心电、血压、血氧饱和度、呼吸及体温监护,密切观察患者病情变化,询问患者自觉症状。

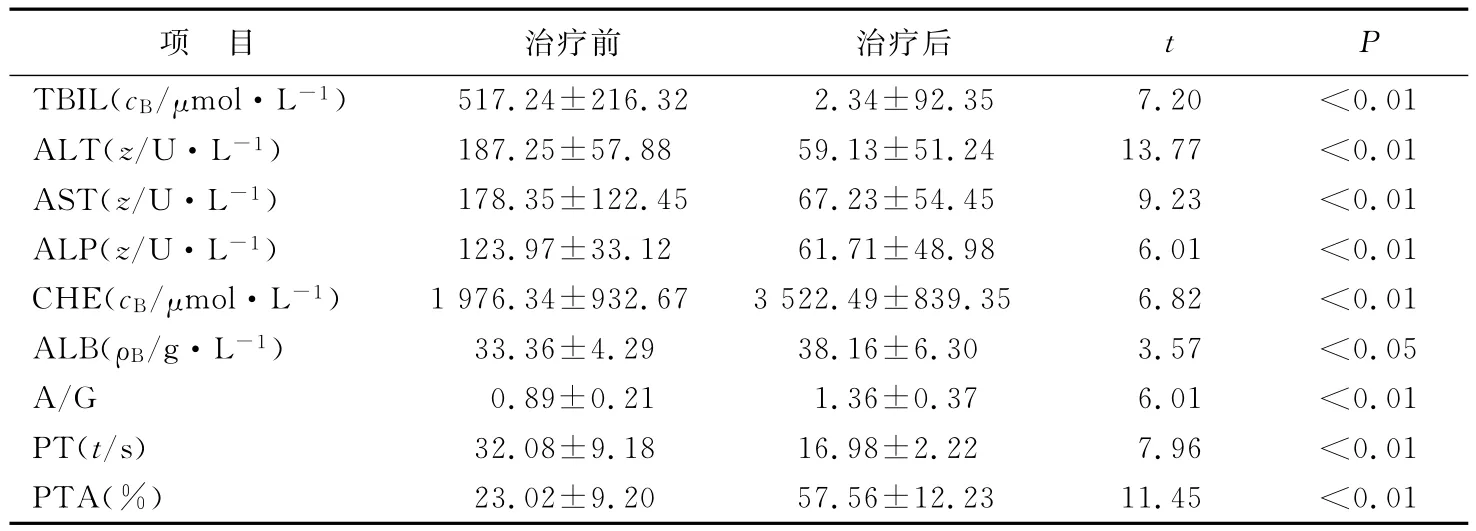

1.3 观察指标 观察患者的症状、体征及预后的变化。检测治疗前及治疗后第3天的血常规、肝功能[总胆红素(total bilirubin,TBIL)、丙氨酸氨基转移酶(alanine transaminase,ALT)、天门冬酸氨基转换酶 (aspartate transaminase,AST)、碱 性 磷 酸 酶(alkaline phosphatase,ALP)、胆碱酯酶(cholinesterase,CHE)、白蛋白(albumin,ALB)、血清白蛋白与球蛋白比值(A/G)]、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)/凝血酶原活动度(prothrombin activity,PTA)等指标。

1.4 结果

1.4.1 临床症状变化 每次人工肝血浆置换治疗后,患者均有精神好转。肝昏迷明显减轻,其他症状也有不同程度地减轻;乏力、腹胀明显改善。治疗过程中,发生血浆过敏反应(6人次)、低血压(2人次)、插管处出血(1人次)。

1.4.2 治疗前、后患者的肝功能和PTA指标比较治疗前后患者的肝功能及PTA指标的差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01,表1)。

表1 治疗前、后患者的肝功能和PTA指标()

表1 治疗前、后患者的肝功能和PTA指标()

项 目 治疗前 治疗后t P TBIL(cB/μmol·L-1) 517.24±216.32 2.34±92.35 7.20 <0.01 ALT(z/U·L-1) 187.25±57.88 59.13±51.24 13.77 <0.01 AST(z/U·L-1) 178.35±122.45 67.23±54.45 9.23 <0.01 ALP(z/U·L-1) 123.97±33.12 61.71±48.98 6.01 <0.01 CHE(cB/μmol·L-1) 1976.34±932.673522.49±839.35 6.82 <0.01 ALB(ρB/g·L-1) 33.36±4.29 38.16±6.30 3.57 <0.05 A/G 0.89±0.21 1.36±0.37 6.01 <0.01 PT(t/s) 32.08±9.18 16.98±2.22 7.96 <0.01 PTA(%) 23.02±9.20 57.56±12.23 11.45 <0.01

2 护理

2.1 术前护理

2.1.1 心理护理 药物性亚急性肝功能衰竭患者大多由于病情重、病程长,易产生焦虑、恐惧、悲观心理。而人工肝血浆置换术费用较贵,大多需多次治疗才能达到疗效,加之患者及家属对血浆置换治疗缺乏了解,担心治疗效果和经济负担。因此,治疗前需要耐心、细致地向患者及家属介绍人工肝血浆置换术治疗的目的、操作方法、效果及安全性,并向其介绍典型病例,增强患者的治疗信心,使其有一个平静的心态接受治疗。对家属要说明治疗所需费用、治疗中可能出现的不良反应及术后并发症,取得家属理解和配合。

2.1.2 术前准备 (1)做好护理评估,询问患者有无过敏史,完善术前各项生化指标、凝血功能、血型;术前医生需告知各项知情同意,包括人工肝血浆置换术的知情同意谈话书、深静脉置管知情同意书以及大量输血告知书,确保患者和家属知情同意,取得配合。(2)备齐急救药品和物品,备血浆2000~3000ml。(3)监测并记录生命体征,观察意识情况。(4)治疗前尽量少饮水,排空大小便。血浆置换时间长,患者不能随意更换体位,应协助患者四肢处于舒适的体位,睡气垫床。

2.2 术中常见并发症观察与护理

2.2.1 血浆过敏反应 人工肝血浆置换术需用大量的血浆,每次置换血浆量2000~3000ml,置换液为新鲜血浆。治疗开始时,护理人员对每位患者进行预防性静脉推注地塞米松5mg,观察患者有无出现畏寒、发热、腹痛、胸闷气促、全身荨麻疹等。本组有6例患者出现血浆过敏反应。(1)发冷、浑身发麻。该症状为最常见的症状,一般在置换1000ml后出现,通常予以10%葡萄糖酸钙10ml缓慢静脉推注可缓解,之后再酌情追加。因血浆中抗凝剂枸橼酸钠可与血液中钙离子结合,出现低钙血症。因此,即使患者无不适主诉也应常规应用10%葡萄糖酸钙20ml,以防低血钙。护理人员应告诉患者可能有困倦、口渴等症状,让患者适当放松并适当饮水可缓解。(2)过敏性皮疹。患者出现皮肤瘙痒,局部或全身皮肤有皮疹出现。护理人员应注意观察其皮疹出现时间、出现部位及消退情况。按医嘱予以生物活性介质拮抗药如盐酸异丙嗪25mg肌内注射,一般30min后皮疹消退。(3)恶心、呕吐。可按医嘱肌内注射甲氧氯普胺10mg,注意观察有无恶心、呕吐。若出现呕吐,注意其发作时间,呕吐物的量、颜色及性状。

2.2.2 低血压 在治疗中有2例次患者出现头晕眼花、烦躁不安等低血压症状,通常与发冷、发抖、浑身发麻症状同时出现,部分患者无主诉症状,监护仪提示血压持续下降。发生低血压的原因可能为:(1)肝功能衰竭。患者常有胸、腹腔积液及浮肿等症状,而且胃纳差,进食进水少,有效循环血量不足,血浆置换过程中,体内血流动力学状态发生改变,机体无法代偿,易发生症状性低血压。(2)治疗过程中,当患者置换出血浆量大于置换液入量,有效血容量的减少超出机体代偿能力时,有发生低血压的可能[4]。治疗过程中进行心电监护,密切观察血压、心率变化,注意患者神志面色及自觉症状。当发生血压降低或低血压症状时,可减慢灌流速度,加快血浆输注,尽快补充血容量。药物性亚急性肝功能衰竭患者耐受性差,血液流速不宜过快。治疗一般从低血流量(70ml/min)开始,根据血压、心率变化逐步调节血流速度,稳定后维持在150~180ml/min,血流过缓容易出现透析器和血路管道凝血。可采用降低透析液温度,实施低温透析(34~36℃)。因为,低温可以刺激血管收缩,增加外周阻力;造成血浆儿茶酚胺水平升高,末梢血管阻力增加。同时,低温透析可以降低白介素、肿瘤坏死因子等释放,促进静脉回流,保证除水顺利和血压稳定[5-7]。此外,还可输入平衡盐液、低分子右旋糖酐或白蛋白溶液,必要时用小剂量多巴胺维持血压。

2.2.3 出血 (1)置管处出血。药物性亚急性肝功能衰竭患者凝血功能极差,易发生置管处出血。应注意观察其插管处有无血肿、渗血。本组出现血肿1例,采用沙袋加压止血。出现渗血时可在严格无菌操作下予以明胶海绵贴外贴,经及时处理后渗血能迅速止住。(2)抗凝处理而导致的出血。由于术中常用肝素抗凝,患者有明显出血倾向。肝素剂量过量可导致出血,故在治疗前检测患者凝血状态。治疗过程中根据患者病情严格控制肝素用量,做到肝素剂量个体化。治疗过程注意观察凝血倾向,视血浆分离速度等酌情追加肝素。治疗结束时,给予相当剂量鱼精蛋白以中和体内肝素。治疗完成后,观察管路内是否有凝血,为下次治疗肝素用量提供参考依据。本组均予以肝素抗凝,无1例患者因过量应用而导致出血。人工肝支持治疗术中的并发症经及时观察及时处理均能缓解,无1例患者因并发症而死亡。作者认为护理人员在操作中要熟悉各种并发症发生的原因及频率,密切观察患者病情变化,采用恰当的护理措施及时处理,才能提高人工肝治疗的安全性,确保治疗的顺利进行。

2.3 术后护理

2.3.1 严密监测血压 药物性亚急性肝功能衰竭患者肝功能失代偿,加上术中应用肝素,可发生消化道出血、穿刺部位出血及皮肤黏膜出血。必要时给予鱼精蛋白对抗,以预防出血。拔针后用纱布加压止血6~8h。观察局部有无渗血、出血。保持穿刺部位干燥,预防感染,并嘱患者绝对卧床休息。

2.3.2 饮食指导 人工肝血浆置换治疗后,患者全身中毒症状减轻,食欲明显增加,此时患者肝功能及胃肠道功能未完全恢复,应告知患者及家属严格控制饮食的重要性,避免突然进食过多而增加肝脏的负担。如果饮食不当,尤其是过多进动物性蛋白质,可能引起腹胀、腹痛等不适,甚至诱发肝性脑病、消化道出血[8]。要指导患者在治疗后24~72h适当地控制饮食,少量多餐,宜进清淡、易消化、低蛋白、低脂饮食。

2.3.3 股静脉留置导管的护理 每次治疗完成后,导管的动、静脉端各用20ml的生理盐水将管腔中残留的血液推入体内,然后用5000U/ml的肝素盐水2ml脉冲式封管。先封动脉后封静脉的方法能有效减少导管血栓的形成,如果两次人工肝治疗间隔较长(>72h)建议重复封管1次。股静脉置管时交待患者不可下床活动,避免长久坐立,以免血液进入管腔,堵塞导管。若确定管腔内已有血栓形成,将按照疾病结果质量倡议(disease outcome quality initiative,DOQI)指南“推荐方案”,以5000~10000 U/ml尿激酶溶栓。不使用时冲管1次/周,肝性脑病烦躁不安的患者、剧烈咳嗽的患者须每日封管。

2.3.4 预防下肢深静脉血栓形成 下肢深静脉血栓形成与人工肝治疗后要求患者长期卧床和制动密切相关[9]。静脉瓣膜损伤后释放凝血因子、组织凝血活素,启动外源性凝血栓途径,使血管收缩和血管损伤,甚至引起正常的血管内弹力板断裂,使血小板和纤维蛋白沉积,并网罗各种细胞而形成血栓[10]。因此,要求护理人员要熟练掌握穿刺技术,力求一次性穿刺成功。指导患者经常主动和被动活动膝踝关节,密切观察穿刺侧腿部有无肿胀、疼痛及皮肤颜色温度。一旦血栓形成,患肢肿胀疼痛明显。指导患者1~2周内应绝对卧床休息,抬高患肢20°~30°,以促进血液回流。

3 小结

人工肝血浆置换术治疗药物性亚急性肝功能衰竭患者,可以在短时间内除去导致患者发生肝功能衰竭的药物原型或中间代谢产物,起到快速解除病因的作用;同时还能够除去因肝功能衰竭代谢和排泄障碍所导致积蓄于患者体内的多种毒素,补充因肝功能衰竭合成功能障碣而缺乏的多种人体必须物质,纠正因肝功能衰竭而导致的内环境紊乱,从而减少肝细胞进一步受损害,防治并发症,并有促进肝细胞迅速再生和肝功能恢复的作用[11]。人工肝血浆置换术前做好心理护理、向患者提供相关的治疗信息、解除患者及家属的顾虑、建立良好的血流通路是治疗成功的前提;术中严密观察,防范并发症出现,保证患者生命体征平稳,保持血流通畅,减少报警,密切观察循环血路及各压力指标的变化,及时排除故障,确保机器运转良好,并及时处理患者在治疗过程中可能出现的不良反应,防止发生感染、出血等并发症,这是治疗成功的关键;加强术后观察、护理及健康知识宣教,对促进患者康复起重要作用。

[1]李兰娟,黄建荣,陈江华,等.人工肝支持系统治疗重型病毒性肝炎研究[J].中华肝脏病杂志,1997,5(4):202-203.

[2]李兰娟,黄建荣,陈冉美,等.人工肝支持治疗重症肝炎应用研究[J].中华传染病杂志,1997,17(4):228-230.

[3]中华医学会感染病学分会肝功能衰竭与人工肝学组,中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组.肝功能衰竭诊疗指南[J].中华肝脏病杂志,2006,14(9):643-646.

[4]Kusaba T,Yamaguchi K,Oda H,et al.Echography of inferior vena cava for estimating fluid removed from patients undergoing hemodialysis[J].Nihon Jinzo Gakkai Shi,1994,36(8):914-920.

[5]李健芝,周钰娟,何平平,等.低温可调钠透析对血液透析中低血压的影响及护理干预[J].护理学杂志:综合版,2008,23(7):9-11.

[6]钟丽娟,殷哲吾,孙晓婷.1例双肾切除患者血液透析中频发低血压的原因分析及护理[J].护理学杂志:综合版,2009,24(3):91-92.

[7]田芬.血液透析致低血压的原因分析及防治措施[J].护理学杂志:综合版,2006,21(5):22-23.

[8]罗月华,马洁葵,陈向红.30例人工肝支持系统治疗重型肝炎的护理[J].天津护理,2006,14(1):16-17.

[9]刘泽霖,贺石林,李家增.血栓性疾病诊断与治疗[M].北京:人民卫生出版社,2000:329-330.

[10]蔡莉莉,徐燕.下肢静脉血栓形成的预防和护理[J].解放军护理杂志,2003,20(11):39-40.

[11]黎明,吴锦瑜.人工肝血浆置换术治疗药物性肝功能衰竭疗效分析[J].南方医科大学学报,2009,29(7):62-63.