利百素凝胶对甘露醇静脉滴注致静脉炎的影响及作用机制*

张金华,周 巍,刘红燕,蔡新华,张海燕

(1.新乡医学院护理学院,河南新乡453003;2.新乡医学院形态学研究室,河南新乡453003)

颅内高压和脑水肿患者临床上广泛应用20%甘露醇溶液脱水,以减轻颅内高压及脑水肿。但20%甘露醇为高渗溶液,反复静脉滴注可引起静脉炎。尤其是目前临床上使用静脉留置针输入,不仅使静脉留置针失去了其应有的作用,而且提高了静脉炎的发生率,增加患者的痛苦。利百素凝胶具有抗炎、抗渗出、消除肿胀作用,能恢复毛细血管的正常通透性,增加静脉张力,改善微循环[1]。临床上多用于治疗闭合性软组织损伤,以缓解疼痛及阻断异常炎性反应的作用。但利百素凝胶预防静脉输液致静脉炎功效尚缺乏深入研究。本研究采用留置针对家兔耳缘静脉输注甘露醇溶液探讨利百素凝胶对受试静脉超微结构的影响,以期为临床静脉输液患者血管保护提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料 选用健康新西兰成年兔12只(所有动物两外耳缘静脉同时使用,共24条),体质量2~2.5kg,雌雄不限。排除标准:兔耳损伤和耳静脉畸形。随机将24条耳缘静脉分为3组:对照组、干预Ⅰ组、干预Ⅱ组,每组8条耳静脉。实验药品和主要试剂:利百素凝胶(化学名称:复方七叶皂苷凝胶),由德国马博士大药厂生产,规格:100克/支;20%甘露醇和生理盐水以及肝素盐水(15U/mL);4%戊二醛固定液和25%乌拉坦溶液。主要仪器:美国BD公司生产的24号静脉留置针和我校护理学院实验室提供的微量输液泵等。

1.2 干预措施 将符合纳入标准的新西兰成年兔适应性饲养3d。于第2日用硫化钠溶液将兔双侧耳缘注射区域脱毛清洗。对照组:每次推注20%甘露醇溶液;干预Ⅰ组:每次静脉推注20%甘露醇溶液前在穿刺点近心端2~3cm处预防性外涂一薄层利百素凝胶,范围为(3~4)cm×2cm;干预Ⅱ组:除同干预Ⅰ组外,用恒温水浴箱将20%甘露醇加温至35~37℃后静脉推注。3组均采用微量输液泵推注,推注速度0.5 mL/min,用药剂量2.5mL/kg(两耳分计量同时使用),2次/日,连续3d。输注甘露醇前后均推注10~15mL的生理盐水。注射完毕用肝素盐水2.5mL正压封管。再次输液时,用聚维酮碘消毒静脉帽胶塞,将头皮针刺入静脉帽内。整个实验过程专人操作,严格无菌操作。

1.3 标本制备 实验第4日用3mL/kg的25%乌拉坦肌内注射将兔麻醉,在体受试血管用4%戊二醛液灌流固定10min后,距静脉留置针针尖部位的向心方向0.5cm处取1mm×1mm×1mm大小的静脉标本投放到4℃的4%戊二醛固定液中固定24h后备用。

1.4 超薄切片 静脉标本蒸馏水冲洗,1%锇酸固定1h,梯度丙酮脱水,环氧丙烷浸透,包埋,聚合,超薄切片机切片,片厚60nm,醋酸铀饱和水溶液和枸橼酸铅双重染色。日立H-7500透射电镜下观察血管的超微组织结构并摄片。

1.5 静脉炎的分级 静脉炎的诊断和分级参照美国静脉输液护理协会(introvenous nurses society,INS)的分级标准[2]将静脉炎分为0~Ⅲ4个等级。结合动物特点,去除评价疼痛的指标,其判断标准为0级:没有症状;Ⅰ级:局部发红,静脉无条索状改变,未触及硬结;Ⅱ级:局部发红和(或)水肿,静脉条索状改变,未触及硬结;Ⅲ级:局部发红和或水肿,可触及条索状改变,可触及硬结。分别于实验第4日进行输液部位的观察评价并记录。

1.6 统计学处理 采用SPSS11.5统计软件进行组间静脉炎发生率的χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

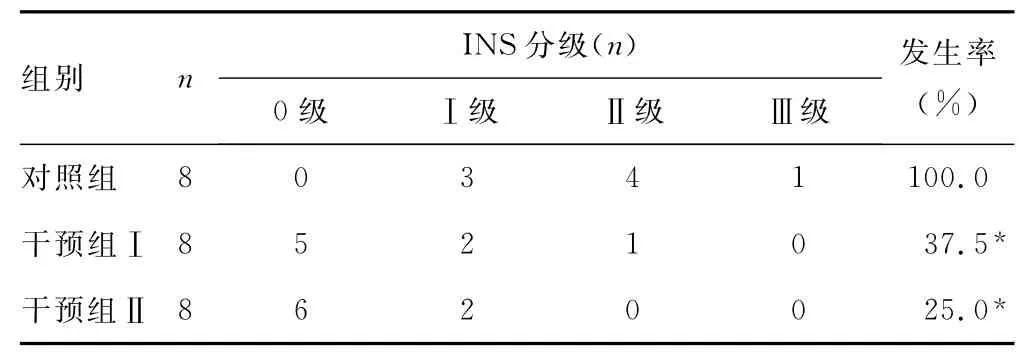

2.1 静脉的大体观察 用药3d后按INS的分级标准观察受试静脉损伤程度,对照组损伤程度较干预Ⅰ和干预Ⅱ严重(χ2=13.994,P<0.05),局部红肿,血管增粗,部分血管可触到血管变硬呈条索状改变。干预Ⅰ和干预Ⅱ静脉血管轻度增粗,局部微红,两者静脉损伤程度差异无统计学意义(χ2=28.000,P>0.05),见表1。

表1 3组静脉炎的发生情况比较

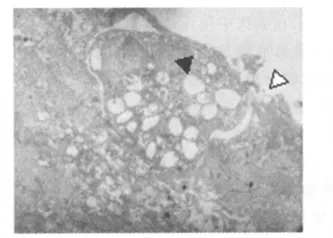

图1 电镜下对照组血管超微结构(×6 000)

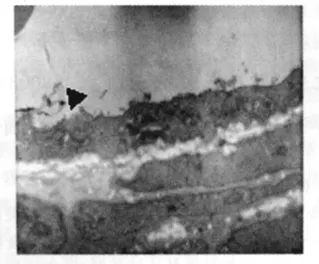

2.2 血管超微结构的变化 电镜下对照组内皮细胞间紧密连接消失,胞膜不完整(图1:△),部分或完全脱落,甚至坏死,胞浆溶解,粗面内质网扩张,胞质内线粒体高度肿胀、嵴断裂,甚至嵴消失,呈空泡样变性(图1:▲);干预Ⅰ组血管内皮层缺失,暴露内皮下基质(图2:▲),部分线粒体模糊、内质网管腔扩张、细胞间质轻度水肿。干预Ⅱ组血管内皮细胞完整,线粒体嵴清晰,细胞间质轻度水肿,内质网轻度肿胀,吞噬小泡功能完整(图3:▲)。

图2 电镜下干预Ⅰ组血管超微结构(×15 000)

图3 电镜下干预Ⅱ组血管超微结构(×15 000)

3 讨 论

20%甘露醇为高渗透性脱水药,在使用过程中需要快速输入才能产生较好的脱水作用。而快速输入时使局部静脉内渗透压迅速急剧增加,致使局部组织渗透压升高,血管内皮细胞脱水,进而血小板聚集,并释放前列腺素E1和E2,使静脉壁通透性增加,白细胞浸润并产生炎症改变,同时释放组胺,使静脉变性、管腔闭塞[3]。由于甘露醇的半衰期短、排泄快,为维持脱水功能,临床上每日常需要多次使用,使得血管造成不同程度的损害。对照组输液3d静脉炎的发生率为100%,远远高于文献[4]所报道的,可能与研究种属有关。兔耳由软骨构成,活动度大而又难以控制,同时静脉血管较细,故血管的机械性损伤较重。提示在临床中使用静脉留置针时,应避开关节部位并告知患者留置针肢体尽量减少活动,同时尽量选用较细的套管针,以降低套管针对血管的刺激,减少静脉炎的发生。从超微结构观察血管内皮细胞膜脱落、坏死,线粒体高度肿胀、嵴溶解或空化等严重的病理变化,说明20%甘露醇溶液所致的化学性静脉炎(因在距静脉留置针针尖部位的向心方向0.5cm处取材)可使静脉血管壁完全失去功能,甚至造成不可逆损伤。

利百素凝胶是由七叶皂苷和水杨酸二乙胺组成的复方制剂。七叶皂甙可以通过减少毛细血管壁小孔的数量,缩小毛细血管直径而起到对毛细血管壁的封闭作用,减少从毛细血管流入组织中的液体而减轻水肿。水杨酸乙二胺通过抑制前列腺素和其他炎性介质的合成和释放,拮抗炎性介质造成的毛细血管和淋巴管通透性增加,从而减轻了炎症所引起的一系列症状[1]。研究显示,干预组的静脉血管的损伤程度与模型组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。本研究显示血管内皮细胞轻度损伤,部分线粒体清晰,表明利百素凝胶降低静脉炎的发生率,减轻血管的损伤,对静脉血管具有明显的保护作用。利百素凝胶基质中含有聚乙二醇-6辛酸甘油酯,外敷皮肤后不容易干燥,能迅速完全渗入皮下组织,并长时间保持在局部皮肤和组织中而发挥药效。

20%甘露醇是一种过饱和溶液,温度降低时有细小的结晶析出,输入静脉后易形成异物栓塞而出现不良反应。干预Ⅱ组将甘露醇溶液的温度维持在35~37℃推注,其理论依据是家兔的体核温度变动范围在38.0~39.5℃[5],将液体加温至35~37℃不会引起血管内膜烫伤和血细胞的变性;加温至35℃的甘露醇溶液中的微粒数明显减少[6-7],可防止大量微粒在短时间内进入静脉引起的血栓而造成局部堵塞和供血不足、组织低氧产生的水肿和炎症;同时,加温的甘露醇溶液可使局部血管扩张、血流加快,从而防止大分子物质沉积于血管壁,有利于减轻血管刺激和血管损伤。图3电镜观察显示,血管内皮细胞完整、吞噬小泡功能完整、线粒体嵴清晰等,说明推注加温的甘露醇溶液并外涂利百素凝胶联合干预能够更好地预防静脉炎发生,减少对血管内皮细胞的直接损害。Pan等[8]动物实验研究认为,维生素C能有效抑制20%甘露醇溶液所致静脉炎,从基因芯片技术研究结果支持维生素C能抑制20%甘露醇诱导细胞凋亡。本研究对照组电镜显示,内皮细胞紧密连接消失、胞膜不完整,线粒体肿胀、嵴破坏溶解或消失等病理变化类同于细胞凋亡现象。由此可以推测,加温的甘露醇和(或)外涂复方七叶皂苷凝胶能够抑制20%甘露醇诱导的细胞凋亡。

综上所述,从宏观和微观观察均可以得出采用静脉留置针输注20%甘露醇溶液对血管有严重损伤;利百素凝胶能够预防或减轻静脉炎的发生,降低血管损伤程度,延长套管针留置时间,使套管针发挥应有的优势。将20%甘露醇溶液加温至35~37℃并维持液体温度输入与利百素凝胶外涂联合干预,血管保护作用的效果更佳。

[1] 金华.利百素凝胶[J].中国新药杂志,2000,9(2):80.

[2] 胡洁.静脉输液常见的并发症一静脉炎的防护[J].中华医院感染学杂志,2004,14(11):1320-1321.

[3] 钱新毅,黄玲,梅春莲.利百素凝胶预防甘露醇快速静滴所致静脉炎的临床研究[J].中国药师,2006,9(3):227-228.

[4] 陈丽芬,徐丛,周武敏.脉冲式冲管联合硫酸镁湿敷预防静脉炎的效果观察[J].上海预防医学杂志,2010,22(4):214-215.

[5] 项庆军,李策生,胡勇,等.不同基础体温的家兔对热原检查结果的影响[J].微生物学免疫学进展,2009,37(4):28-31.

[6] Malek AM,Goss GG,Jiang L,et al.Mannitol at clinical concentration activates multiple signaling pathways and induces apoptosis in endothelial cells[J].Stroke,1998,29(12):2631-2640.

[7] 孙炜欣,林立辉,曹春虹,等.甘露醇的毒副作用及相应对策[J].中国现代药物应用,2009,3(11):142-143.

[8] Pan KY,Shen MP,Ye ZH,et al.Inhibitive effects of antioxidative vitamins on mannitol-induced apoptosis of vascular endothelial cells[J].J Zhejiang Univ Sci B,2006,7(10):825-829.