中越文化关系略论

古小松

(广西社会科学院 南宁530022)

文化通常可以分为三个层面:一是深层的思想、意识、观念等,这是核心层面的,如哲学、宗教等;其次是风俗、制度、规矩等在社会实践中形成的规范、习惯;三是物态文化层面的,如文学艺术作品等。围绕这三个方面,本文在评述越南儒佛文化、传统习俗和语言文学等的基础上,讨论其与中国文化的关系。

一 信奉儒佛

如果从宗教角度去观察,东南亚文化大体可以包括:在缅甸、泰国、老挝、柬埔寨占主导地位的上座部佛教文化;在印度尼西亚、马来西亚、文莱占主导地位的伊斯兰教文化;在菲律宾、东帝汶占主导地位的基督天主教文化,以及在越南、新加坡占主导地位的儒家传统思想和信仰大乘佛教的人数比较多的儒佛文化。

(一)信守儒家思想

儒家文化圈是以中国为核心,包括朝鲜、韩国、日本、越南、新加坡等东亚国家在内的,使用或曾经使用汉字的跨地域文化地理单元。历史上,中国战国时期儒、墨、道、法等百家争鸣。到两汉,儒学盛行,并逐渐定于一尊。六朝隋唐时,发展到儒释道并举。宋以后的理学以儒为表,释道为里,熔三者于一炉。近代以后,中国文化受到西方文化的冲击,但儒学一直占有主导地位,儒道的结合构成了中国传统文化的基本内核。中国周边的朝鲜、韩国、日本、越南以及后来独立的新加坡,由于地理和种族的关系,也都信守儒家思想。

儒学可以分为两大传统,一是以孔子、孟子等为代表的心性儒学,强调修身养性的“内圣”之道;二是以荀子以及后来的董仲舒等为代表的政治儒学,主张“通经致用”、济世救民的“外王”之路。政治儒学自秦汉以来形成了儒家政教体系、典章制度、伦理纲常、生活秩序和意识形态等,是一种理性形态的价值结构、知识体系和权力系统。

越南人习惯把儒家传统思想称为儒教,又称孔教。由于历史原因,儒教两千年来对越南的社会和家庭产生了巨大影响,潜移默化为人们的思想、文化、教育、习惯行为。自秦汉起儒教传入越南。无论是自秦朝到唐末宋初越南在中国的版图之内,还是公元10世纪后期独立以后,越南人都践行儒学的两大传统。汉唐时期,曾派遣年轻学者到长安攻读中国经书。越南独立后,黎朝曾把儒学尊为国教。在儒教最盛行的时候,从首都到乡村,都有文庙等供奉、祭祀孔子的祠庙建筑,每年从皇帝到基层官员、百姓都要举行祭祀的仪式。法国入侵越南以后,天主教等传人越南,儒教的影响受到一定程度的限制,但儒教已在多方面影响并深深扎根于越南民众的社会生活之中。越南自认为像中国一样,是一个中央王国,由士大夫阶层管理国家,管理方法与中国宋明两代相似,他们赋予士大夫集团强大的权力,倡导儒家的正统观念。

当今国人大兴国学,甚至有些学者提出要恢复儒家的传统思想。弘扬优良传统是无可厚非的。不过,仔细观察一下儒学在东南亚的传承情况,特别是比较新加坡和越南的情况,我们可以大体看到儒学作为一种传统文化,有其精华的一面,也有其糟粕的一面。心性儒学强调人性,以人为本。孔子说,“己所不欲勿施于人”;讲和谐中庸,“天人合一”。孟子说,“天时不如地利,地利不如人和”;重视教育,善于学习;敬业乐群,节俭勤劳,等等。政治儒学则强调君君臣臣,权威人治,“尊经注经、论资排辈”,重群体、礼教,轻个体、自由,不利于发扬民主,调动个人的积极性。同是东南亚国家的新加坡,建国虽然仅半个多世纪,由于其传承儒学精华的一面,扬弃糟粕的一面,所以很快就成为一个发达的国家①新加坡人把儒家的“忠孝仁爱礼义廉耻”作为日常信守的八种美德。“忠”就是效忠国家,有国家意识,有归属感;“孝”就是尊老爱老,孝敬长辈,把家庭视为国家和民族发展的基础。李光耀认为,“孝敬父母、重视家庭是亚洲文化的精髓,是亚洲三大文化最值得也最应该保留的部分”;“仁”就是做仁人君子,关心他人,富有同情心;“爱”就是友爱精神,各族之间、年轻人与老年人之间、师徒之间,包括家庭内都要互助互爱,共同发展;“礼”就是讲礼貌,以礼待人,强调“礼貌是文明社会的一部分”,“礼貌是一种美德”;“义”就是信义,诚实守信,不欺骗和狡诈;“廉”就是廉洁奉公,防治腐败;“耻”就是要公平正义,有基本的是非观念,勤劳勇敢,做堂堂正正的人。。而越南在弘扬心性儒学的同时,也承袭了政治儒学,在行政体制中政治儒学仍然在起作用,封建、人治的痕迹还很明显,所以越南的发展显然不如人意。

(二)盛行大乘佛教

越南人在信守儒家思想的同时,也信仰和崇拜多种神灵和宗教。祖先神灵崇拜在越南人的生活中占有十分突出的地位。即使在佛教的寺院里也供奉着各种神灵,佛教信徒同样供拜祖先。有的地方佛寺还兼具宗祠的功能。每年农历三月初十是越南举国祭雄王日。按照民间传说,雄王是越南的国祖。许多家庭都立有祖先的牌位,每逢初一、十五就进香祭拜。

在宗教信仰中,越南人以信奉佛教为主,此外还有源于佛教,或与佛教关系密切的高台教②高台教是带有浓厚越南特色的宗教,1926年10月始创于西宁省鹅坚县慈林庙,主要流行于越南南方。高台教糅合了佛、道、儒、基督教的教义,崇拜和供奉这些宗教所尊奉的神和创始者。在高台教的供桌上,最高一层的中央是释迦牟尼像,左右两边分别是老子和孔子像;第二层中间是观音,左右分别是太白和关圣像;第三层是耶稣;第四层除姜太公外,还有许多东西方的神圣。供桌上有盏长明灯,称“太极灯”,高台教把它理解为“宇宙的灵魂”。在所有这一切之上是描画或悬挂在墙壁上最高处的、被看作是人类最高主宰者——玉皇大帝的眼睛,仿佛人间的一切事情都逃不过玉皇大帝的审察。高台教的信徒吃素,留长发,没有教主,靠“奇笔”传教,由“奇笔”来解答人们提出的问题。这些由高级教职人员充当的“奇笔”常以历史、文学和神话人物如姜太公、李白、齐天大圣、潘清简以及圣女贞德、雨果等的面目出现。据统计,1930年高台教信徒达到500万人,1935年增至1000万人。信徒遍及整个越南南方,还发展到越南中部和柬埔寨的一些省份,他们绝大部分是农民,也有不少上层人士。、和好教③和好教也是带有浓厚越南特色的宗教,是1939年从佛教分裂出来的一个改革派,流传于越南湄公河平原西部各省。和好教信徒信奉简单化了的佛教,教人寻求清净境域,废除繁琐的祭献习俗。同高台教一样,和好教也具有浓厚的政治色彩。以及天主教。

佛教与基督教、伊斯兰教并列为世界三大宗教,相传为约2500年前由古印度迦毗罗卫国④今尼泊尔境内。的王子释迦牟尼创立。佛教因其反对婆罗门教的种姓制度,提倡众生平等的思想而很快得到流行。佛教的基本教理有“四谛”、“八正道”、十二因缘等,主张依经、律、论三藏,修持戒、定、慧三学,达到消除烦恼而成佛的最终目的。佛教分为北传的大乘佛教和南传的小乘佛教。小乘佛教自称为上座部佛教,不接受小乘佛教的叫法。北传佛教主要流传于东北亚的中国、日本、朝鲜以及南亚的尼泊尔和中南半岛东部的越南,这些国家也大体连成一片。北传佛教又分为流传于中国、日本、朝鲜、越南的汉语经典系和流传于中国的藏族、蒙族地区的藏语经典系。

佛教在越南历史悠久,越南还在中国的版图内时,佛教就已传入越南。佛教通过两条途径传入越南:一条是从中国经陆路传入;另一条是从西域经海上传入越南。越南公元968年独立后,佛教在越南继续发展。李朝 (1010—1225)时期,佛教在越南盛行。直至后黎朝 (1532—1788),越南才重儒轻佛,佛教影响有所减弱。但是,此时中部的阮朝统治地区却崇尚佛教。法国殖民统治时期,殖民统治当局支持天主教,压制佛教,佛教受到削弱。不过,毕竟佛教已传入越南一千多年,其影响仍相当大,信徒也颇多。佛教在越南的广泛传播使得越南各地处处可见寺庙,几乎每个村子都有拜佛的庙。有些村子经济条件差,则建立拜佛的草屋,越南人称之为“庵”。庵一般不如庙那样壮观。越南的“庵”与中国的“庵”不同之处在于它是用草盖的小庙。跟中国人的习惯差不多,每逢农历初一、十五,都是越南人烧香拜佛的日子。有的人在家里拜,也有人去庙里拜,因此,每月初一、十五各个庙里从早到晚都是拜佛的人流。

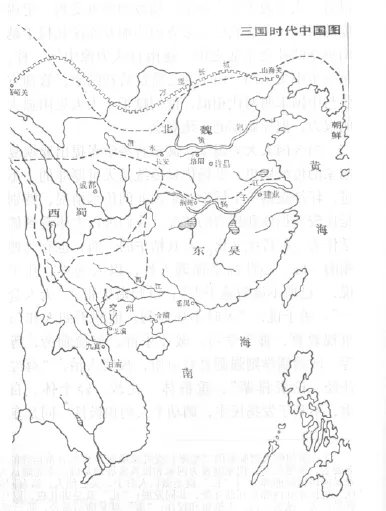

古代交州 (今越南北中部)是中国最南面的边远地区。东汉末年至三国两晋南北朝时期,中原地区动乱,而交州地区相对安定,不少中原人士避乱移居交州。苍梧①今中国广西梧州一带。人牟博,也称牟子,早年读诸子,诵五经,通兵法,悟佛道,后来笃信佛学。汉灵帝 (公元168—188年)死后,牟子随其母移居交趾②《今越南中北部。,在交趾著有《理惑论》③理惑论》是中国最早的佛教论书。全书正文三十七章,正文前有牟子的传记作为《序》,书末有《跋》。作者自设宾主,以问者和牟子各为一方,采用对话问答的形式展开论说。问者对佛教提出种种疑问和责难,牟子引经据典,逐一加以解释或辩驳。在一问一答之间阐述了佛教的义理。问者提出的问题代表了当时的人对佛教的困惑,牟子的答辩则代表了信徒对佛教的理解。。这是一本重要的佛学典籍,牟子在书中广引佛、儒、道诸家观点,驳斥当时一些人重儒、道,轻佛学的论点,以弘扬佛法[1]。

安南④唐朝时,交州改称安南。独立前,交州是中国南方通往印度、西域的海上前沿,中国文化与印度文化在这里交汇,尤其是佛学方面的交流。当时,有一些佛学经典首次在交州翻译成汉语,如《四十二章经》等。据记载,公元3世纪,有一名为康僧会的人,祖籍康居,10岁时随父母从天竺来到交州经商。康僧会既有天竺文化基础,后来又学习了儒学文化,通晓梵文和汉语,他出家修行后,翻译了多部佛经。康僧会约于247—255年到达建业⑤今南京。,孙权很重视他,经常请他到宫中讲经。康僧会于公元280年圆寂,人们专门为其建了舍利寺。同期,印度僧人支疆梁也约于公元255—256年到交州弘扬佛法,并在交州当地法师的帮助下,翻译了禅宗的《法华三昧经》等许多经典[2]。

隋朝年间 (公元581—618年),交州地区广设法云、法雨、法雷、法电等四法寺,隋文帝将舍利函送到交州置于桑寺的法云塔中,并分送给封州、长安、爱州、欢州⑥分别为今越南永富、宁平、清化、义安省。等地的著名寺庙供奉。后来,越南在义安省南潭县红龙村考古发掘一座建于隋唐时期的宝塔塔基时发现了舍利函,可见佛教当时在交州传播之广。

唐朝 (公元618—907年)佛教兴盛,安南首府大罗⑦今越南河内。成为当地佛教中心。无言通禅师于公元820年来到安南,在今越南北宁扶董的建初寺修行,建立了无言通观壁禅派,相传近20代,400余年。禅宗在越南影响深刻,至今越南北方的大部分寺庙内都供奉有两位法师,一位是浓眉大胡子的佛祖,即将禅宗传入中国的印度法师菩提达摩,另一位是身披袈裟坐姿的中国禅师,他就是无言通禅师[3]。

上述可见,越南与中国山水相连,越南一度在中国版图内,佛教也就从中国传入越南。同时,古代交州作为中国最南面的边远地区,虽然远离中原,但由于是沿海,交通并不闭塞。交州地区不仅佛教兴盛,而且是中国南方经海上与西域交流的前沿。

二 节庆习俗

节庆反映的是一个国家或一个民族的图腾崇拜、风俗习惯、价值观念、思维方式等方面的文化。越南一年会过很多传统节日,如春节、元宵、端午节、中秋节等,而且这些节日的具体日期都是以中国传统的农历来安排的,而不是以现代的公历。

越南的农历跟中国一样,也按照天干地支纪年,每年也有24个节气。越南也有12个生肖属相,所不同的是中国卯年属兔,越南的卯年则属猫,其余11个属相都相同。

春节是越南民间最重要的节日,表现形式也最为隆重。越南人同中国人一样,也把春节视为辞旧迎新的日子。人们一般从农历十二月中旬就开始置办年货,准备过节。越南人每年要置办的年货品种很多,而最不可缺少的主要是鲜花、年粽、春联等。春节通常要放多天假。从正月初一开始,人们就忙于探亲访友,互致节日问候,表达真诚的祝愿。甚至平日不和、互不往来的人们,在春节期间见面时,也是满面春风地互致问候,说些吉利的话,全然不计前嫌。有些人还特地到平日不和的亲友家去拜年,重新握手言和。

农历八月十五日也是越南的中秋节。越南中秋节吃月饼的习俗也很普遍。中秋节之前,各商店和摊点出售月饼,几乎到处可见。为了欢度中秋节,越南人从农历8月初就开始作准备。包括月饼在内的各种食品,形式多样,丰富多彩。中秋节的时间和吃月饼赏月的习俗越南和中国都是一样的。不过,两国中秋略有不同之处是,中国月饼一般作成圆形,象征团团圆圆之意,而越南则有一些月饼是做成方型的。还有,中秋节在越南更像是儿童节,中秋之夜,孩子们拿着各种形状的纸灯,在月光下玩耍,吃着月饼,聆听各种美丽的传说,充满童年的乐趣。中秋节期间还有很多的文化体育娱乐活动,除了儿童,大人们也从中寻到很多乐趣。

节庆习俗是一个民族、一个区域的人们千百年来在生产、生活发展的过程中逐渐形成的,不会轻易改变和消失。越南与中国的节庆习俗几乎如出一辙,可见两个国家的居民和文化关系非常密切。

三 语言文学

越南人20世纪30年代前使用了两千多年的汉字,现代越语虽然是拼音文字,但其70%的词汇是借汉词汇。对于中国人学外语来说,越语是最容易掌握的。

(一)语言文字

今天越南使用的官方和社会交际语言是越南语。越南语在语言谱系中的归属问题至今在语言学界尚无定论,有说属汉藏语系壮侗语族的,也有说属南亚语系的孟高棉语族的。跟汉语一样,越南语也是一种声调语言,常用声调来区别词义。现代越南语采用的拉丁化拼音文字,被称为“国语字”。拼音文字对越南人来说很容易学习和掌握,仅若干个星期就能读会写,有利于文化教育的普及和提高。

由于历史的原因,越南语与汉语的关系甚为密切,主要表现在:一是发音上,越南语与中国广东话比较接近①有不少人以为越南语与中国的壮话相似,其实这是一个误会,无论是发音还是词汇,越南语都更接近中国的广东方言。;二是词汇上,越南语借用了大量的汉语词,特别是现代越南语还保存了一套“汉越语”,就像广东人用粤方言的语音来拼读汉字一样,越南人可以运用这套汉越音来读汉文。汉越语已成为越南语取之不尽、用之不竭的词汇源泉。如果离开了汉越语,现代越南语就成不了句子,写不成文章。这些特点为中国人学习越南语提供了不少方便,尤其是两广人更有优势②越南语发音与中国广西玉林的方言最接近,如越南语的“参观”一词就是借自汉语,其中“参”字的声母发音与玉林话的发音完全一样。。

越南人最早使用的文字是汉字,称其为“儒字”。从秦朝开始,汉字就逐渐传入越南。10世纪中叶,越南建立自主封建国家后仍把汉字作为国家正式文字使用。1075年越南开始实行中国式的科举制度,1918年法国殖民者宣布废除科举和汉文,而越南政府到20世纪30年代才明令废止汉字。越南不再使用汉字,也有其遗憾的方面。两千多年来,越南留下的大量古籍文物都是使用汉字书写记载的,甚至越南人的家谱都是用汉文写成的,由于今天只有很少人掌握中文,所以对了解越南的历史和文化传承构成了巨大障碍。同时,汉字比较简练,一目了然,而越南语书写起来则篇幅要长得多①近来,越南已有学者提出,从中小学开始恢复学习汉语,以免越南人的后代不能了解自己的历史和古代的作品。因为,越南20世纪以前一直都是用汉字记载自己的历史和创作文学作品的。。

越南历史上创造和曾经使用过“喃”字②为什么叫“喃字”?有学者认为,“喃字”意即南国 (即越南)的文字,以区别于北国 (即中国)的文字 (即汉字)。也有学者认为,“喃字”Chu Nom tuc la chu nom na,意为“通俗的文字”。。公元13世纪,喃字在越南被逐渐推广,并开始用于文字创作,产生过一些民族风格浓厚,也很有影响的文学作品。喃字的产生是越南希望去中国化的一种尝试,并力图以此解决口语与文字不一致的矛盾。不过,要学会读写喃字,首先要学会汉字,因为它是以汉字为基础,依照汉字“六书”中的会意、假借、形声等造字法,为记录越语而创制的一种方块字。越南的喃字与中国的古粤字、古壮字几乎如出一辙。由于它比汉字更难学难懂,不但普通百姓感到困难,即使是知识分子也感到是双重负担,因而它不能流行普及,很快就成了一种历史上曾经存在过的文字。

(二)文学

越南文学在发展的过程中有这样一个特点,即受到外来文化影响特别大,而各个时期的文学特征又受到外来语言文字不同程度的制约,因此,越南文学按其语言形式可分为:汉文文学、喃字作品、法语文学和国语文学。

越南有许多论著在论述越南民族文学时都省略了汉文文学,即使有也只作为汉文化影响的一个副产品来论述。但事实上在越南文学史上,它是最早出现,延续时间也是最长的。从中国的秦汉直到19世纪末叶的两千年来,汉文文学在越南文学发展史上一直占有重要地位。19世纪下半叶,法国殖民统治者强迫推行法语和国语文字,汉字被废止,但汉字仍为越南人民所爱好和使用。20世纪以来,越南仍有许多汉文诗人,如潘佩珠、潘周桢等。胡志明是其中最著名的汉文诗人,他自幼学习汉文和汉诗,继承了汉、唐以来越南文人爱读爱作汉文诗的传统,能背诵许多汉文诗篇,还能像越南历代汉文诗人那样,运用唐诗格律来创作。

19世纪中叶,越南开始沦为法国殖民地。1862年,殖民统治当局规定法语和国语同时成为学校的教学用语,1917年又规定法语为正统语言。法语不仅在词汇方面对越南国语产生影响,而且在思维方式上也是如此,于是出现了法语文学,从而越南有了现代意义上的小说、话剧和不同于古典诗的诗词,等等。不过,越南的法语文学随着法国殖民统治的结束而昙花一现。

由于法国殖民统治者为了统治的方便不断提高国语的应用程度,同时也由于国语字是拼音文字,比汉字和喃字易学易懂,所以越南国语文学发展很快。当今的越南文学作品几乎都是国语文学。

越南文学成就最高的作品是古典文学名著《金云翘传》。这是越南阮朝作家阮攸以中国明末清初青心才人的同名章回体小说为蓝本,经过精心的艺术加工改写而成的一部长篇叙事诗。越南的《金云翘传》在内容情节上基本与中国小说一样,只是在一些细节上有所取舍,作品中的人名、地名都没有改变。书名从作品人物金重、王翠云、王翠翘三人名字中各取一个字组合而成。作品以中国明朝嘉靖年间善良、聪慧、美丽、多才的少女王翠翘的遭遇为主线,叙述了一个情节曲折、充满悲欢离合的爱情故事。与中国原著最大的不同就是,把原来近14万字的章回体小说改写成了长达3254行的越南文学体裁六八体的喃字长篇叙事诗。作者妙笔生花,运用现实主义的创作手法,在作品中融入了越南19世纪的社会生活,使其具有浓郁的越南情调和时代特色,因而深受越南广大人民的欢迎,成为越南文学的瑰宝。

由于受中国语言文学的熏陶,今天的越南人最喜欢观看的还是中国的电影和电视作品。近年,越南观看中国电视连续剧可分为三个阶段:第一是古典文学作品,《红楼梦》、《三国演义》、《西游记》等;第二是改革开放后的情感伦理作品,如《渴望》、《情满珠江》等;第三是后来的反贪腐影片,如《省委书记》等。晚上一有中国的电视连续剧,河内常常是万人空巷,人人都在家看电视了。如果一个民族在文化上没有高度的认同感,另一个民族的文学作品是很难引起如此的共鸣的。

四 越南文化与中国文化之关系

“欲问安南事,安南风俗惇,衣冠唐制度,礼乐汉群臣。”[5]这是15世纪越南胡朝皇帝留下的诗句。即使到了21世纪的今天,无论在心态层面,还是制度习惯层面,或是物态层面,中越文化还是如此的相同、相似或相近。为什么会这样?这主要是越南文化的渊源来自中国。

(一)中越地理历史关系密切

在地理上,越南与中国山水相连,自古以来人员往来密切。

中越陆地边界长达1347公里,中国的广西、云南二省区与越南的广宁、谅山、高平、河江、老街、莱州、奠边七省接壤。海上中越隔北部湾相望。历史上,中越人员往来有走陆路的,但由于沿海交通便利,人们更多的是走海路。越南语里,越南人把中国人叫做“船民 (nguoi tau)”,可见很多中国人到越南是走海路的。从地理环境看,有两点值得关注:一是历史上大量的中原人由于河海交通便利,所以走海路移居红河三角洲,以至于从汉代到唐代,安南在中国版图内期间,一直是华夏经济文化比较发达的地区之一。尽管桂西北到云贵高原地区离中原直线距离很近,但因交通困难,人员往来不便,一直到新中国成立后,这里仍然是少数民族集中居住的地区。二是位于中南半岛东部的越南属于汉文化圈,而中南半岛中西部的老挝、柬埔寨、泰国、缅甸四国则属于上座部佛教文化圈,两者的文化差异比较大。为什么会形成如此大的差异呢?主要是因为两地之间有长山山脉阻隔,交通不便。中原移民来到红河三角洲地区,看到这里是鱼米之乡,土地肥沃,水利成网,物产丰富,他们就在这里与当地世居族群融合,安居乐业,不再翻山越岭到贫瘠艰困的中南半岛的中西部去了。而当地一些不被同化的世居族群被迫迁往红河三角洲西面的山区,成了今天居住在山区的芒族。

从历史的发展过程看,越南与中国紧密相关。

公元前221年,秦始皇灭六国,统一中原,建立了中央集权的封建国家后,继续往南推进,先后平定了东越和闽越 (即现在的江西、浙江、福建一带)。经过7年的苦战,到公元前214年,秦军终于打败了越人,平定了岭南,在这里设置了南海、桂林、象郡。象郡包括今越南北部和中部的部分地区。秦朝末年,陈胜、吴广起义,天下大乱,南海郡龙川令赵佗 (真定人)乘机割据岭南,于公元前207年“击并桂林、象郡”,建立了以番禺(即今广州)为中心的割据政权“南越国”,自立为“南越武王”。赵佗在今越南的中北部设交趾、九真二郡。公元前204年,刘邦统一中国,建立了强大的汉朝。公元前196年赵佗接受汉朝的封号,称臣于汉。公元前113年,南越相吕嘉发动叛乱,汉武帝派伏波将军路博德率军征伐,于公元前111年灭南越国,在当地设置9郡:南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠崖、儋耳,其中交趾、九真、日南3郡在今越南北部和中部。9郡之上设交趾部,委派刺史统管,可见交趾在中国地位之重要。从此,该区域由中央王朝派员直接管辖。

自秦至唐末宋初,中国在今越南北部和中部设置郡县达1182年。宋朝初年,安南脱离中国独立后,成为中国的藩属,一直到19世纪中叶越南成为法国的殖民地。两千多年来越南几乎是移植照搬中国文化。尽管后来的法国人和一些越南人想去中国化,但毕竟中国文化已留在了越南人的血液里,融进了越南的政治、经济、文化、社会的方方面面。

(二)越南主体民族京族是当地旧苗裔与南迁华夏族群融合而成

文化是人创造的。越南文化是以越南的主体民族京族为主的各民族共同创造的。越南京族主要分布于红河三角洲、湄公河三角洲和沿海平原以及越南的大、中、小城镇。

在族群的起源上,越南民族与中华民族有着密切的历史渊源关系。根据考古学家和历史学家的研究和考证,中南半岛的红河流域在青铜时代已经生活着雒越人①也称骆越人。。雒越属于古代“百越”的一支。古越人曾在中国的东南部建立过一个越国。公元前4世纪,楚国灭越国,越人大量往南迁徙,其中有一支落脚越南北部和中国广西西南部,成为后来的雒越人。

对于越南的主体民族京族的起源和形成,中国学者主要有两种观点:“一种观点认为,大量的中越文献和考古资料表明,越南民族的直接祖先是骆越人。骆越人是中国周代和春秋战国时代居住在中国长江流域以南的百越中的一支——骆越族。他们早在中国青铜时代就从中国长江流域和东南地区逐渐迁徙到越南东北部”;还有一种观点是“今天中国境内的百越各部族大多数已与南迁的中原居民一起融合变成了中国的主体民族汉族,而在越南北部地区的雒越人则与从中国内地南迁的居民融合构成了今天的越南主体民族京族”[6]。

对此,越南学者也有多种观点。如越南重要史学家陶维英先生认为,越南民族起源于旧石器时代末期和新石器时代初期的美拉尼西亚和印度尼西亚种以及蒙古利亚人混血种;而越南另一位重要史学家陈重金先生在其《越南通史》中说:“无论我们属于哪一个种类,但由于后来中国统治我国1000多年,有时还派40多万兵,则必然是我们旧的苗裔已与中国人混血之后,才形成今天的越南人。”[7]上述中国学者第二种观点与陈重金先生的观点是基本一致的。“京族”,顾名思义就是居住在京城的民族。两千多年来,能居住在越南京城者有大量是汉人。甚至越南有的史书说:“古时我国人以布缠身,音话难晓,武帝徙罪人杂居其间,复教我国人,使之知汉文解北话,自武帝至献帝,三百年间,或设官以治之,或命学以化之,至此而交趾旧种,融化略尽,遂别成为越南之一民族。献帝改交趾曰交州,以新名易旧名则民族之日化可知也。由此而观,我南民族,盖即汉族,无可疑矣。”[8]越南人民的伟大领袖胡志明也曾说过:“华越民族乃同文同种,和睦亲善,历二千余年。”[9]

除京族外,越南有3个与汉族关系密切的民族:一是华族,即华裔越南居民,现约有100万人,其历史悠久,分布广泛,山区、平原、海岛、城镇都有华人居住。远自秦汉以来,不断有中原人迁入,从事农、渔、商业和工矿业,与越南人杂居、通婚,关系十分密切,在政治、经济和文化上对当地作出了重要的贡献;二是山由族,约12万多人,主要居住在红河中游地区,广宁、海兴和清化省也有少数分布。山由是“山瑶”的变音,在中国被视为瑶族的一个分支,大约17世纪末才从中国迁入越南。他们讲广东话,也会讲越语,过定耕定居生活;三是艾族,约有4000多人,分布于广宁、河北、高平、谅山、北件、太原、河江等省。他们的祖籍在中国广西防城县①即今防城港市防城区。五洞区,由中国迁去,实际上是汉族的一个分支——客家人。其语言、习俗与中国两广一带的汉族基本相同。长时间以来,由于历史原因和当地的民族政策导向,大量的华人已融入越南的京族,或在民族识别时不再称自己是华人。

(三)越南人与东南亚土生华人之比较

学者们把东南亚华人分为土生华人和“新客”。20世纪初以前移居东南亚的华人繁衍的后裔一般称为土生华人,后来的新移民则为“新客”。土生华人在东南亚各国的叫法不同,新加坡和马来西亚称土生华人的男性为峇峇,女性为娘惹,印尼则叫 Peranakan②意为土生。,菲律宾叫米斯蒂佐人 (Mestizos)③据载,19世纪中叶,菲律宾的米斯蒂佐人就已达到20多万人。,泰国叫洛真。东南亚土生华人通常有如下特征:一是混血,即中国移民与当地土著融合。早期移居的华人一般是中国男子为多,他们娶一当地土著女子为妻,生儿育女,繁衍后代;二是保留华人的宗教信仰和传统习俗,尤其是祖先崇拜,过春节等;三是讲受华语影响很大的当地语言。如峇峇马来语含有大量的华语借词,而且这些借词相当部分是移出祖籍地的方言;四是保留华人的姓氏,有一个中文姓名;五是在民族认同上仍然认为自己是华人[10]。不过,一般土生华人都已把出生地当做祖国和家乡,中国对于他们来说,只是其祖辈曾经生活过的地方,非常陌生和遥远。

远离中国的马来西亚、印尼、菲律宾等东南亚国家有如此多的土生华人,那么,与中国山水相连的越南有没有土生华人?其实,越南的主体民族京族与马、印、菲、泰等地的土生华人的实质是一样的。从上述情况看,对照东南亚土生华人的若干特征,越南京族的状况有过之而无不及。第一,中国人从秦汉开始就已大量移居安南,与当地的世居族群融合,这要比其他东南亚国家华人移居时间早得多;第二,越南京族保留的中国传统宗教信仰和风俗习惯比其他东南亚国家土生华人只有多不会少。越南人不但过春节,贴春联,而且结婚一定要贴大红汉字“囍”;第三,越南语里有70%的词汇是借汉词,这比其他任何东南亚国家土生华人使用的语言所含的华语借词比例都高得多;第四,越南人使用姓名与中国人几乎一样,越南的大姓是“阮”、“陈”、“黎”、“李”、“刘”等,这些在中国也是常见的姓。只是有一点,在族称认同上,越南主体民族京族不认为自己是华人。尽管如前所言,越南京族汉化程度要远远高于其他的东南亚国家土生华人,甚至有一些越南人也干脆就自认是汉族。不过,考虑到越南毕竟是一个独立的国家,在族称认同上,其自身的意见值得尊重。

结束语

河内文庙被称为越南的第一所大学,庙里供奉着东方文化的鼻祖孔子。很有意思的是,越南人参观河内文庙时需要借助导游解说才能对其有所了解,而中国人则无需解说自己一看就懂,因为其说明全是中文。在确立郡县制度之前,今天的越南北部地区存在的是以骆越部族为主的百越族群。骆越部族来到红河三角洲之前就已接受中原文化的影响。郡县制度确立之后,华夏文化也就根植在了这块土地上。越南处在中西文化、中印文化交汇的前沿。占婆国灭亡以前,影响地区越南中部以南的主要是印度文化。19世纪法国人到来之后,越南开始接受西方文化的影响。法国人20世纪50年代离开越南后,一直到20世纪的70年代中期,越南南部还接受了来自美国等西方国家文化的影响。西方文化的影响至今仍明显地体现在越南的语言、建筑等方面。不过,无论如何演变,由于京族是华夏族群与当地世居民族融合而成,所以越南文化仍然是以东方文化为主体,越南文化的根与中国文化紧紧相连。

【注 释】

[1]黄国安等著《中越关系史简编》,广西人民出版社,1986年,第30-31页。

[2]徐绍丽等编著《列国志·越南》,社会科学文献出版社,2005年,第87页。

[3]Nguyen Tai Thu,History of Buddhism in Vietnam,Hanoi,Social Sciences Publishing House,Vietnam,1992,pp.85-90(阮才书:《越南佛教史》,河内,越南社会科学出版社,1992年,第85-90页。).

[4]陈重金著,戴可来译《越南通史》,商务印书馆,1992年,第35页。

[5]贺圣达:《东南亚文化发展史》,云南人民出版社,1996年,第138页。

[6]李谷:《从恩恩怨怨到平等互利——世纪之交的中越关系研究》,香港,红蓝出版公司,2001年,第25页。

[7]Tran Trong Kim:Viet Nam Su Luoc,trang 17,nha xuat ban van hoa thong tin Viet Nam xuat ban nam 2006 tai Ha Noi.(陈重金:《越南史略》,越文,河内,越南文化通讯出版社,2006年,第17页。)

[8]黄高启:《越史要》,第37-38页 (越文,中文则为第408-409页),越中文,荣市,越南义安出版社2007年出版。

[9]胡志明:《告华侨同胞书》,载黄国安等编《近代中越关系史资料选编》 (下),广西人民出版社,1988年,第1019-1020页。

[10]曹云华:《变异与保持——东南亚华人的文化适应》,中国华侨出版社,2001年,第362-269页。