决策重大、产权性质、决策程序理性对恶性增资的影响

□王 平 唐 洋(博士) 李 松

(1天津商业大学商学院 天津 300134 2中建七局华北公司河北事业部 河北迁安 064400)

一、引言

目前,越来越多的国内外学者开始研究恶性增资行为。恶性增资是指面对前期已投入很多资源的项目,尽管有明确且客观的信息表明其前景已很不乐观,但决策者仍倾向于对其分配更多资源的行为。恶性增资是一种随处可见的投资陷阱,它会给企业乃至整个国家带来巨大的资源浪费,因此,对恶性增资进行有效治理就极为必要。从恶性增资的已有研究成果看,虽然有文献关注过恶性增资与产权性质的问题,但尚未形成一致的结论。究其原因主要是未考虑影响恶性增资的另一个重要原因:决策程序理性与否。根据西蒙的“有限理性”理论,理性可以分为程序理性和结果理性。据此,在投资决策领域,可以分为决策程序理性和决策结果理性,从这个意义上讲,恶性增资行为属于决策结果非理性。现有的关于决策程序理性与决策结果理性关系的研究成果之间存在很大的模糊性。深究其因,可能在于忽略了对决策程序理性到决策结果理性实施过程中的更深层次的因素的审视和考虑,因为产权性质是影响决策程序理性到决策结果理性的一个重要因素。在管理学领域来看,越来越多的国内外学者开始研究决策程序理性问题。其中,多数研究将视野集中于决策程序理性的影响因素上,极少有文献研究决策程序理性的经济后果。本文首先探讨了产权性质是决策程序理性的影响因素之一;然后将决策重大、产权性质对决策程序理性的影响效应进行了拓展,即从恶性增资的角度研究决策程序理性的经济后果。

二、理论分析与研究假设

(一)决策重大、产权性质与决策程序理性。决策重大程度是指此项决策对于企业的生存和发展产生重要影响的程度。如果该决策的成败会给企业带来非常重大的利益或损失,甚至影响到企业的生存,那么决策团队必然会高度集中注意力,尽量做出最高质量的决策。因此,他们在决策过程中必然会显著的加强对信息的收集和分析。Papadakis、Lioukas 和 Chambers(1998)的研究发现决策重大程度与决策理性成正相关的关系。赵淑敬和张伟(2003)、侯中生(2004)提出,国有企业产权不清晰,所有者缺位,国家授权的国有资产管理机构不是国有资产的真正所有者,其自身又缺乏根本的利益动力机制,加上不能干预企业的经营权,对企业的监督十分低效,而在非国有企业中,这种现象体现的并不是很明显。可见,产权性质也是影响决策程序理性的一个重要因素。根据以上分析,提出如下假设:

H1:决策的重大程度越高,决策的程序理性程度越大;

H2:与非国有公司相比,国有公司的决策程序理性程度更小;

H3:与非国有公司相比,在国有公司中,决策重大与决策程序理性的正相关关系表现得更为显著。

(二)决策程序理性、产权性质与恶性增资。目前国内外对决策程序理性与决策结果理性之间的关系研究主要形成了三种结论:决策程序理性是决策结果理性的保证;决策程序理性会带来决策结果的理性;决策程序理性不会带来决策结果的理性。出现上述不同结论的原因可能在于忽略了对决策程序理性到决策结果理性实施过程中的更深层次因素的审视和考虑。根据决策者理性、经济人和代理理论,在国有公司中,即使决策程序理性,但是决策者为了个人声誉或利益等,也可能导致决策结果不一定理性,然而在非国有公司中,却未必会这样。基于此,我们认为,产权性质是影响决策程序理性到决策结果理性的一个重要因素,可以据此制定相应的治理措施,从而抑制决策结果的非理性。另一方面,国内对恶性增资和产权性质之间关系的研究主要形成了以下几种不同的结论,即恶性增资现象普遍存在于国有企业和非国有企业;与其他企业相比,国有企业的恶性增资现象更加严重;没有发现恶性增资在国有企业和非国有企业中存在显著差异。国内对恶性增资和产权性质之间关系的研究并未得出一致的结论,深究其因,我们认为,决策程序理性也是影响恶性增资的一个重要原因,决策程序理性不一定能够带来决策结果的理性 (即非恶性增资),决策程序理性可能会和产权性质一起对恶性增资行为产生影响。根据以上分析,我们提出如下假设:

H4a:决策程序理性程度越大,越容易发生恶性增资。

H4b:决策程序理性程度越大,越不容易发生恶性增资。

H5a:与非国有公司相比,国有公司越不容易发生恶性增资。

H5b:与非国有公司相比,国有公司越容易发生恶性增资。

H6:与非国有公司相比,在国有公司中,决策程序理性与恶性增资的关系表现得更不显著。

三、研究方法

(一)样本选择和数据来源。本文数据是于2011年7-9月通过现场、电子邮件对一些公司的决策者进行问卷调查的方式取得的,共收回102份调查问卷。将收回的全部问卷按研究要求进行筛选,剔除信息不完整和信息不合理的问卷31份,最后得到有效问卷71份,有效率为69.61%。

(二)研究变量的测量。战略决策重大程度的测量在 Papadakis、Lioukas、Chambers(1998)的问卷基础上编制,由3个条目组成。决策程序理性的测量工具来自 Dean 和 Sharfman(1993),是比较成熟的测量工具,本文翻译后根据中文的语言习惯并考虑到我国企业的具体情况进行了调整,由8个条目组成。恶性增资的测量包括2个定量条目和1个定性条目。决策重大、决策程序理性以及恶性增资研究变量的测量均采用9分制里克特量表,1表示 “程度非常小”,9表示“程度非常大”。此外,我们将产权性质分为国有公司和非国有公司(分别用1和0表示)。为确保问卷的质量,我们对量表不断进行修正,并通过了小范围预测试。

本文使用SPSS16.0软件对决策重大、决策程序理性以及恶性增资量表的信度与效度进行分析,结果如表1所示。三个量表的Cronbach α值均在0.8以上,这表明三个量表具有很好的内部一致性信度。此外,三个量表的KMO值都在0.7以上,符合要求;Bartlett球形检验均显著;方差解释率都高于50%;因子载荷除个别在0.7以下外,大多数都在0.7以上。因此,测量问卷的效度是比较好的。

(三)控制变量。本研究选取决策的创新程度作为控制变量。决策创新程度是指此项决策与之前的决策相比在决策所涉及问题的领域、结构和复杂程度等方面存在显著性差异的程度,通常被认为是公司决策情境的重要因素之一。Saunders和Miranda(1998)研究了群决策过程中的信息获取问题,发现不同的任务类型需要决策者采用不同的信息获取模式。创新程度越高就意味着决策信息需求与之前的决策差异越大,已有信息来源就越无法满足现在的需要,于是需要更大程度的更改信息获取模式或者付出更多努力以便获取信息。同时,信息获取之后,由于新决策中需要解决没有经验的问题,决策者之前所掌握的分析工具可能也需要较大幅度的更改。因此,在决策可能付出的金钱、人力和时间等等成本有限的情形下,决策的创新程度越高,决策者便需要面对越大的信息收集及分析并做出有效决策的困难,所以,决策者的决策程序理性水平会降低。

表1 研究变量量表的因子结构

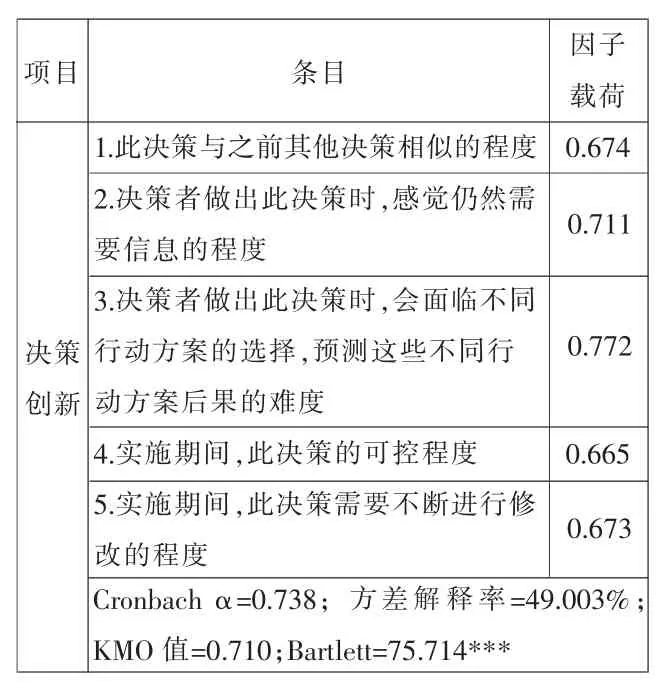

决策创新程度的测量在Papadakis、Lioukas、Chambers(1998)的问卷基础上编制,由5个条目组成。其测量采用9分制里克特量表,1表示“程度非常小”,9表示“程度非常大”。该变量的信度与效度进行分析结果如表2所示。其Cronbach α为0.738,这表明该量表具有较好的内部一致性信度。此外,KMO值在0.7以上,符合要求;Bartlett球形检验显著;方差解释率为49.003%,接近50%;因子载荷都在0.7左右,这些均说明该量表的效度是比较好的。

表2 控制变量量表的因子结构

四、实证结果

(一)描述性统计与简单相关系数矩阵。由表3可知,决策重大与决策程序理性在1%的水平上显著正相关,即决策的重大程度越高,决策的程序理性程度越大,H1得到初步验证;产权性质与决策程序理性在5%的水平上显著负相关,即与非国有公司相比,国有公司的决策程序理性程度更小,H2得到初步验证;产权性质与决策重大在1%的水平上显著负相关,说明与非国有公司相比,国有公司的决策重大程度更小。

由表4可知,决策程序理性与恶性增资在1%的水平上显著正相关,即决策程序理性程度越大,越容易发生恶性增资,H4a得到初步验证;产权性质与恶性增资负相关,但不显著,H5a未能得到初步验证;产权性质与决策程序理性在5%的水平上显著负相关,即与非国有公司相比,国有公司的决策程序理性程度更小,H2再次得到初步验证。以上假设能否通过检验还需进一步验证。

表3 描述性统计与简单相关系数矩阵一

表4 描述性统计与简单相关系数矩阵二

(二)回归分析结果。表5M1显示,决策重大与决策程序理性在1%的水平上显著正相关,支持了H1;产权性质与决策程序理性负相关,但不显著,说明H2未能得到支持;决策创新与决策程序理性正相关,但不显著。表5M2显示,将决策重大与产权性质的交叉项放入回归方程后,该交叉项在10%的水平上显著正相关,即与非国有公司相比,在国有公司中,决策重大与决策程序理性的正相关关系表现得更为显著,支持了H3;决策重大和决策创新与决策程序理性正相关,产权性质与决策程序理性负相关,但均不显著。

表5 决策重大、产权性质与决策程序理性的多元回归结果

表6M3显示,决策程序理性与恶性增资在5%的水平上显著正相关,支持了H4a;产权性质与恶性增资负相关,但不显著,说明H5a未能得到支持。表6M4显示,将决策程序理性与产权性质的交叉项放入回归方程后,该交叉项的符号为负,决策程序理性与恶性增资正相关,产权性质与恶性增资正相关,但均不显著,说明H6、H4a和H5b均未能得到支持。

表6 决策程序理性、产权性质与恶性增资的多元回归结果

本文研究发现,产权性质是决策程序理性的影响因素之一,产权性质与决策重大共同作用而影响决策程序理性;决策程序理性不一定能够带来决策结果的理性(非恶性增资),而产权性质并不是二者关系的影响因素,那么,究竟是什么原因导致了二者之间的关系呢,这是未来研究的一个方向。