云冈石窟的皇家特性

员小中

(云冈石窟研究院,山西 大同 037004)

云冈石窟的皇家特性

员小中

(云冈石窟研究院,山西 大同 037004)

云冈石窟从开凿起到主要洞窟的基本完成,无不与北魏皇室有着千丝万缕的联系。“昙曜五窟”的开凿宣告了“沙门不拜王者论”的结束,而政治上的需求则引发了艺术上的创新和发展。皇室与社会民众的互动促进了佛教艺术世俗化的进程,并形成了云冈造像模式。

佛教;北魏;皇权;云冈石窟

云冈石窟位于山西大同城西16km的武州山南麓,45个主窟,254个附窟分布在长约1km,高约10m~30m的砂岩崖壁上。石窟总造像约6万尊,其中高13m以上的大佛像有7尊。云冈石窟是公元5世纪北方拓跋鲜卑民族定都大同期间,用了近半个世纪打造的皇家佛教寺庙。因为是封建皇权的产物,它的统一性、完整性和系统性,是其他石窟寺无可比拟的。内容丰富、题材多样的石窟中还体现了佛教艺术的中国化和世俗化的过程。这些特征和表现,与当时北魏皇室重视佛教的施政方式有最直接的关系。

一、文成复法和佛教艺术的中国化

佛教作为外来宗教,在中国的发展一波三折,其中与道教的冲突,成为佛教发展的最大障碍,北魏“太武灭法”事件的发生,就是这种冲突激化的结果。

太武帝(423年~452年)是北魏第三任皇帝,虽“归宗佛法,敬重沙门”,但对佛教将信将疑,因听信道士寇谦之、司徒崔浩诋毁佛教的进言,日益信奉清净无为的道术。在太延四年(438年)三月,下令让五十岁以下的沙门全部还俗并充兵服役。太平真君五年(444年)正月,又禁止官民私养沙门。到了太平真君七年(446年)二月,在对盖吴发动的内乱用兵镇压时,发现长安一寺院收藏兵器、酿具及官民寄存的很多财物,于是怀疑僧徒与内乱有关。又听信了崔浩的话,杀尽长安及各地沙门,并焚毁经像。这就是中国历史上第一次佛道之争的结果,也是佛教史上“三武一宗”灭法的开始。这次运动中,由于太子拓跋晃故意拖延宣布灭法命令,从而使远近沙门多闻风逃匿,佛像经卷也多秘藏,只有境内的寺塔被破毁无遗。之后不久,寇谦之病死,崔浩也因事被杀,禁律稍弛。至文成帝拓跋濬 (452年~465年)正平二年(452年)继位,改元兴安,即下诏恢复佛法,明令重兴佛教,准许诸州城郡县建寺兴塔,并许平民出家,经像渐渐修复。“太武灭法”活动在文成帝大力倡导佛法复兴的背景下,很快就烟消云散了。至此,随着佛教的复兴,佛教艺术以前所未有的规模和速度,在北魏国土上生成壮大。“是年(452年),诏有司为石像,令如帝身。既成,颜上足下,各有黑石,冥同帝体上下黑子,论者以为纯诚所感。兴光元年(454年)秋,敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五,各长一丈六尺,都用赤金二万五千斤”。[1](卷114,P3036)这是文成复法后沙门师贤进行的第一次佛教艺术建设,意义重大,有以下两点值得关注:

第一,“诏有司为石像”,是以石质材料雕刻佛教造像,而不是其他介质。灭法之后,人们在寻找如何能保持长久而不易毁坏的经像载体,石头材料成了首选。“然而,虑不远不足以成大功,工不大不足以传永世,且物之坚者莫如石,石之大者莫如山,上摩高天,下蟠厚地,与天地而同久”。[2](P73)早期印度和犍陀罗佛教艺术即是以石像著称。云冈石窟所体现的不仅是印度及中亚佛教雕刻艺术的继承和发展,更是佛教遭遇挫折后强势反弹的结果,而北魏皇家复法的决心和力量造就了云冈大规模的佛教艺术工程。

第二,“令如帝身”,即石像要以皇帝为摹本。印度佛教以佛陀(或其象征物)为塑造形象,僧人信众只拜佛陀,不拜父母和王者。东晋时,江南庐山高僧慧远为维护这一习俗,多次与执政者桓玄论辩,并著《沙门不敬王者论》等文章以申其志。在北方,北魏僧侣领袖、道人统法果却公开要求僧徒礼拜帝王,并近乎狡辩地说,这不是拜皇帝,而是拜佛。这样,法果巧妙地解决了统治者与信徒之间的矛盾,把信徒吸引到皇帝身边,迎合了统治者心理。可以说,佛教思想的中国化,“令如帝身”即是例证。有些学者考证认为,云冈石窟第13窟主像就是文成帝拓跋濬的“帝身”。

以上两点说明,佛教艺术在中国的发展,是继承了印度释迦崇拜的方式,以石雕佛像为表现手段的,但这种继承首先是从佛教思想服务于皇权开始的,这一中国化和民族化的表现在北魏时显得异常突出。

二、昙曜开窟和译经活动

《魏书·释老志》中所记载的昙曜与云冈石窟关系的一段文字约240余字,涉及的人物、时间、地点和事件,都是以昙曜为中心展开的。昙曜是继师贤之后又一位佛教领袖,这位在灭法中幸存下来的西域僧人,在复法之初就开始了他弘法的黄金时期。从开窟造像到经营寺院,再到传法译经,得到了皇帝、僧团及民众的大力支持,他对佛教在统治阶层和下层百姓间的发扬光大起了决定性作用。其中,昙曜“开窟五所”及其“与常那邪舍等译出新经十四部”,[1](卷114,P3037)是最重大的事业,这两方面在云冈石窟中表现得非常明显。

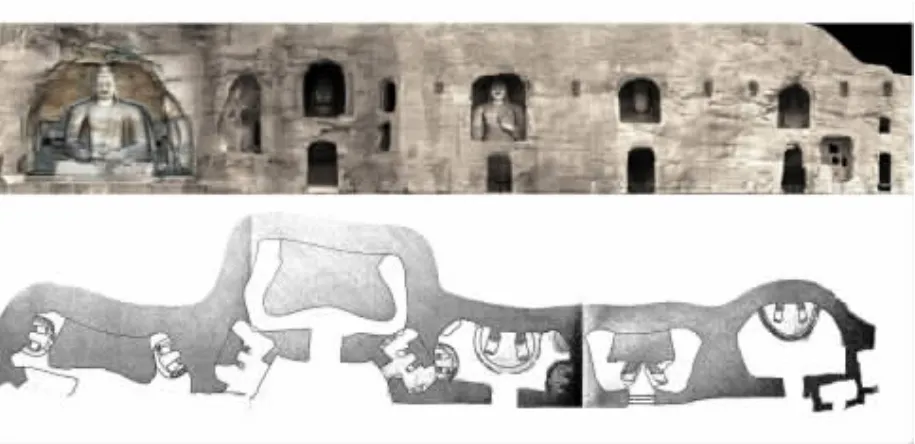

(一)昙曜五窟 “昙曜五窟”是云冈石窟西部窟区现编号为第16、第17、第18、第19、第20的5个洞窟。这5个洞窟一字排开,长约120m,处于同一水平线上。洞窟规模宏大,佛像气势磅礴,主像高13.5m~16.8m,洞窟横宽12m~21m,纵深9m~18m,是云冈早期造像代表(见图1)。

图1 昙曜五窟立面和平面图

“昙曜五窟”的规模巨大,尽管各窟造像在式样和风格上有一定差异,但其整体统一安排的意图非常明显。具体到这五尊造像各自象征北魏初年的哪五位皇帝,这是我们暂不做讨论,但我们从“昙曜五窟”的综合表现,可以获得了以下信息:

首先是佛教石窟艺术的继承和发展。在云冈石窟开凿之前,已有印度、中亚和我国新疆以及河西地区开凿的规模相当的佛教石窟寺,其中不乏所谓“大像窟”的存在。“昙曜五窟”正是继承早期佛教石窟中“大像窟”的手法而雕凿出高大宏伟的大型佛像洞窟,体现出皇家的大气势。同时,“昙曜五窟”个性鲜明,如布局设计的统一完整和雕刻技法合理兼容等,无不浸透着中华民族传统艺术思想之精华。今天,在阿富汗巴米扬大像窟遭毁后,云冈石窟的大像窟显得尤为珍贵。

其次是主尊造像之高大乃是社会政治的需要。《魏书·释老志》记载了兴光元年(454年)秋,有司在五级大寺内为太祖以下五帝铸释迦立像的事实,这是昙曜于“复法之明年(453年)”向文成帝建议在武周山“开窟五所”的先期演练,和平年间完工的“昙曜五窟”可以说是那次演练的实战成果。用13m以上的大佛体现皇帝非同一般的大体量和在人们心目中的至高无上的地位,“昙曜五窟”表现出佛教要为政治服务的强烈的中国化趋势。

再次是“三世佛”造像题材寓意着佛法生生不息。“三世佛”代表过去、现在、未来三个时段内的诸佛,主要以迦叶诸佛、释迦佛、弥勒诸佛为代表。这种题材表达了皇家渴望统治延续,“传祚无穷”的国家意志。另一方面,“昙曜五窟”三世佛题材的突出表现,使我们了解到北魏时佛教的发展在遭遇首次法难之后,企盼佛法永久流传的强烈意识,同时也暗示信徒和百姓要顺从臣服,以便求得来世安稳,获得福报,远离苦难。

(二)昙曜译经在云冈的表现 昙曜与天竺沙门常那邪舍等所译出的新经十四部中,现存《付法藏因缘传》六卷和《杂宝藏经》十卷,是与西域沙门吉迦夜共译的。我们调查了解到,佛经中的因缘故事在第9和第10这组双窟中,有10处雕刻画面与这些经书内容相吻合,其中9处出自《杂宝藏经》。此经辑录的大部分是与佛陀有关的印度民间故事,用因缘譬喻的寓言故事来阐示佛教的因果轮回思想,其中特别强调孝养、施舍、教化等诸种原始佛教的道德观,是研究原始佛教教义及轮回观念不可缺少的经典。这些故事对中国民间故事产生了深远影响。

昙曜译经在云冈石窟中的表现说明了以下几个问题:

第一,第9和第10作为一组双窟出现,洞窟形制由大像窟变为佛殿窟,空间的变化更适合表现内容众多的佛传故事,连环画式的故事雕刻为石窟注入了新鲜活力。

第二,《杂宝藏经》中因果轮回的观念在民间广为流行,这些故事画面又出现在皇家寺庙中,这为佛教在世俗间的传播开辟了道路,皇权的影响力当然随之扩大。

第三,尽管第9和第10窟开凿时昙曜是否健在,我们不得而知,但其所译经卷特别是《杂宝藏经》对两窟雕刻内容的影响是非常明显的。因此,昙曜不仅是云冈石窟的开创者,其行为和思想也成为云冈石窟开凿过程中追求的内容。

三、献文帝、孝文帝与云冈石窟

《魏书·礼志》载,明元帝永兴三年(411年)三月,“帝祷于武周(州)、车轮二山。初,清河王绍有宠于太祖,性凶悍,帝每以义责之,弗从。帝惧其变,乃于山上祈福于天地神祗”。[1](卷108之一,P2736)虽然明元帝到武州山是以国家安宁为目的而祈福,并没有行幸石窟寺 (当时可能没有石窟的开凿),但可以说明,云冈石窟所在的武州山,至少从明元帝时期开始,就是北魏皇室的“神山”而受到皇帝的眷顾。

在《魏书》中,第一次将武州山和石窟寺联系起来的,就是“昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一”[1](卷114,P3037)的记述,虽然是昙曜开窟,但与皇帝的关系异常密切,因为“昙曜白帝”之前题是“昙曜以复法之明年,自中山被命赴京,值帝出,见于路,御马前衔曜衣,时以为马识善人,帝后奉以师礼”。[1](卷114,P3037)尽管昙曜的出山有点传奇般的神秘色彩,但他得到皇帝的支持却是事实。从此之后,因为有了石窟寺的开凿,武州山就更加成为北魏皇帝经常光顾的地方。也可以说,云冈石窟的开凿过程始终都受到皇室的直接关注。

(一)献文帝与云冈石窟 《魏书·显祖纪》载:(皇兴元年)“秋八月,……丁酉,行幸武州山石窟寺,戊申,皇子宏生。”……[1](卷6,P128)这里给我们传达了两条信息:一是按照云冈石窟这样的大型工程的建设周期,公元467年或是下一轮工程的开始,“昙曜五窟”的开凿可能已经完工;二是献文帝在行幸云冈石窟后的第10天,长子拓跋宏出生。献文帝4岁时被立为皇太子,13岁就继承了皇位,但并没有马上执政。直到高祖拓跋宏皇兴元年(467年)八月出生,“太后躬亲抚养,是后罢令,不听政事”[1](卷13,P128)才开始亲自执政。行幸武州山石窟寺和长子拓跋宏的出生,均发生在献文帝即将执政的前夜,两者之间有无联系暂且不论,但按照《魏书》的记载,献文帝拓跋弘显然是一个性格情趣复杂的人,“聪睿机悟,幼而有济民神武之规,仁孝纯至,礼敬师友”,[1](卷6,P4164)“刚毅有断”但“雅薄时务,常有遗世之心”,“而好黄老浮屠之学,每引朝士及沙门共谈玄理”。[3](卷133,P4164)年轻的献文帝既有能力治理国家,又热衷于宗教玄理,这种情势不论主动或被动,在位六年后的公元471年,便将皇位传给年仅4岁的长子孝文帝拓跋宏,自己作起了太上皇。这期间除“国之大事咸以闻”外,[1](卷6,P132还专心黄老浮屠之学。除关心武州山(云冈)石窟寺建设外,献文帝还建造了另一个石窟。“高祖践位,显祖移御北苑崇光宫,览习玄籍,建鹿野佛图于苑中之西山,去崇光右十里,岩房禅堂,禅僧居其中焉”。[1](卷114,P3038)在《魏书·显祖纪》中,亦有献文帝于“(皇兴)四年(470年)十有二月甲辰,幸鹿野苑石窟寺”[1](卷6,P130)的记载,说明拓跋弘在位时,就开始营建鹿野苑石窟寺了,而践位后又有续建的行为。

鹿野苑石窟与云冈石窟相比,无论洞窟形制还是造像风格,都有着相近之处,这不仅说明了其在营造时间上与云冈石窟的一致性,也说明了献文帝拓跋弘对云冈石窟和鹿野苑石窟同时关心的事实。我们从北魏重臣高允的《鹿苑赋》中就能大致能看出献文时代武州山与鹿野苑石窟寺的建设情况。

(二)孝文帝、冯氏与云冈石窟 公元471年,年仅19岁的献文皇帝让位于长子拓跋宏,自己移居崇光宫。但他并没有高枕于宫中,一方面“好黄老浮屠之学,每引朝士及沙门共谈玄理”,[3](卷133,P4164)另一方面作为太上皇,他依然率军出征,替子经营,军国大事仍要过问,甚至在其“暴崩”的前一年(475年),还“大阅于(平城)北郊”,[1](卷7上,P142)在政治上直接威胁太后冯氏。于是冯太后在延兴六年(476年)六月甲子,“诏中外戒严”,[1](卷7上,P142)八天后,献文死。显然,献文之死与冯太后有直接关系。就云冈石窟的营建而言,不仅没有因为献文帝的失败而停止,而是继续着它的进程。我们看到的云冈石窟中部的主要洞窟,多是开凿于孝文帝、冯氏时期。“延兴五年(475年)五月丁未幸武州山”。[1](卷7上,P141)这是《魏书》中孝文帝第一次到云冈石窟的明确记载。此时孝文不过8岁大小,这年也是其父献文太上皇帝生前最后一年,献文尚掌握朝政。因此,孝文帝这次“幸武州山”的活动礼仪性质更大一些,也谈不上冯太后参与石窟建设的可能。时隔两年,太和元年(477年),孝文帝第二次来到武州山。《魏书·高祖纪》这样记述:“车驾祈雨于武州山,俄而澍雨大洽。”[1](卷7上,P144)孝文帝这次到武州山是来祈雨的,联系明元帝曾到武州山祈祷的事实,说明武州山在北魏时被一直视为“神山”,而昙曜将石窟寺选建在这里,与其“神山”的地位亦有直接关系。

在《魏书》的记载中,孝文帝又分别于太和四年(480年)、太和六年(482年)和太和七年(483年)三次来到武州山,并且均为行幸石窟寺。此三次行幸云冈石窟间隔较短。献文帝于公元476年“暴崩”后,冯氏又临朝称制,虽然到公元480年以后孝文帝具备了亲政的条件,但冯氏并没有将政权完全交给孝文帝,而是在冯氏的教导下逐渐参政听政,这就形成了孝文帝和冯氏格局下的政权形式。自然,这一形式贯穿了包括云冈石窟营建在内的一切统治领域。因此,孝文帝于太和年间行幸云冈石窟也可以理解为是孝文帝和冯氏的共同行为。

从公元480年到483年的较短时间内,孝文帝三次行幸武州山石窟寺,说明云冈石窟的营造正处于高潮期,这从第11窟中现存最早的太和七年(483年)造像题记中可见一斑。此题记为《邑义信士女等五十四人造石庙形像九十五区及诸菩萨记》,造像目的一是“为国兴福”并福至“皇帝陛下太皇太后皇子”,二是愿“七世父母内外亲族神栖高境”而“长辞八难永与苦别”。此文还告诉人们,这是一个有组织的集体造像活动。这条题记证明了北魏太和年间云冈石窟的造像活动,除皇室、官吏和上层僧尼外,亦有在俗的邑善信士等社会组织和个人的广泛参与。这时的云冈石窟不论出于何种原因,使造像的“准入门槛”逐渐降低,逐渐走向民间,云冈石窟已成了北魏京城附近佛教徒的重要宗教活动的场所,而孝文帝在短时间内数次“行幸武州山石窟寺”就不足为奇了。

云冈石窟中的双窟是北魏太和时期与孝文帝、冯氏统治相呼应的洞窟形式。所谓双窟,通常是位置相邻,形制相同、规模相当、内容相关的两个洞窟(见图2)。在云冈石窟中,第1、2窟,第3窟,第5、6窟,第7、8窟,第9、10窟等洞窟均属于双窟。这些双窟形式设计严谨,雕刻精美,显示了北魏太和年间社会政治健康,经济强盛,文化繁荣的实际状况,是石窟群中最精美和最有艺术魅力的部分。虽然双窟与双窟间有某些不同,但开凿双窟的政治象征意义是一致的。双窟的大量出现,“应是当时北魏既有皇帝在位,又有太后临朝的反映。因为此时云冈窟室主要还是皇室工程。自太和之初,冯氏长期擅政之后,北魏亲贵多并称冯氏与孝文为二圣”。[5](P136)

图2 第5、6窟立面和平面图

宿白先生认为,《金碑》所记钳耳庆时“为国祈福之所建”的窟室,据晖福寺“为二圣造三级佛图各一区”之例,推测亦是双窟,即今云冈石窟中的第9和第10窟。由此可知,成组双窟的开凿,是当时特定的政治形势的产物,是孝文帝和冯氏政权结构在石窟寺开凿中的直接体现。

四、结语

综上所述,云冈石窟从开凿起到主要洞窟的基本完成,无不与北魏皇室有着千丝万缕的联系。正是这种联系,使云冈石窟具有了与其他石窟寺不同的内容和表现形式。

首先,“昙曜五窟”的开凿宣告了“沙门不拜王者论”的结束,同时也标志着皇家工程的开始。对所谓不拜皇帝的南方僧人的立场,北魏当权者采纳了法果“帝佛合一”的理论主张和“诏有司为石像,令如帝身”的实际行动。武州山作为皇家工程的圣地,“雕饰奇伟、冠于一世”的旷世石窟工程,再也不是说毁就能毁掉的木塔经像了。大手笔、大气势、大体量融入了皇室像营造家庙一样的情感和不惜一切要把佛教作为国教的虔诚力量。

其次,政治上的需求引发了艺术上的创新和发展。由于“帝佛合一”,佛即皇帝,皇帝即是佛,因而给佛教及其艺术创作提供了新的平台和宽阔的空间。“昙曜五窟”的早期造像艺术吸收了印度、中亚、新疆等地石窟艺术中的基本元素,融入了汉民族传统的审美观念,实现了外来艺术中国化和民族化。大小不一、层次分明的造像还体现着强烈的等级观念,主像唯我独尊的形象压倒一切,“三世佛”寓示着权力与佛法的绵延久远。中期洞窟的形制及其造像艺术,则是一种在皇权指导下从思想到艺术的全新改造与创新。双窟的大量出现、二佛对坐龛的普遍应用、释迦和弥勒的造像组合、龙凤形象的丰富装饰等,都是体现“二皇”或“二圣”执政局面最好的例证。汉民族的屋形阁楼层塔、中原士大夫的褒衣博带服装等,则显示了冯氏和孝文帝汉化改革的进程。另外,姿态各异的佛教人物造像,简约流畅的装饰花纹图案,都体现了古代艺术家在新思想指导下的强大创造力。

最后,皇室与社会民众的互动,促进了佛教艺术世俗化的进程,并形成“云冈造像模式”,使佛教造像艺术以平城为中心向中原、河西、东北等地辐射。第11窟的太和七年题记表明,在皇室、官吏和上层僧尼大规模开凿洞窟的基础上,太和年间出现了邑社信士、财阀势力等社会群体开窟造像的现象,这一现象一直延续到北魏迁都洛阳前后。民间造像力量丰富了石窟的内容与形式,龛形和造像向小而精的方向发展。秀骨清像的造像模式出现,新的设计雕刻形式层出不穷,一龛、一铺、一组等众多单元各自叙述的艺术形式,成了普通信教民众祈福求愿的造像平台,呈现出云冈石窟晚期造像百花齐放的局面。

[1](北齐)魏 收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[2]宿 白.大金西京武州山重修大石窟寺碑校注[A].云冈石窟文物研究所.百年云冈论文选集(一)[C].北京:文物出版社,2005.

[3](宋)司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[4]张 焯.云冈石窟编年史[M].北京:文物出版社,2006.

[5]宿 白.平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展[A].宿白.中国石窟寺研究[C].北京:文物出版社,1996.

A Brief Study of Royal Traits of Yungang Grottoes

YUAN Xiao-zhong

(Yungang Grottoes Academy,Datong Shanxi,037004)

This article begins with the background of Yungang Grottoes,discussed and inquired further into the essential relations between grottoes produces of the huge structure scale and near-perfect conservation,such as Yungang Grottoes,and royal family in Northern Wei Dynasty.It reveals the different forms of expression and the artistic characteristics of grottoes under political influence of the imperial power.To expound further the reason of nationalization of the Buddhist art and the progress of Buddhism common custom.

Buddhism;Northern Wei Dynasty;imperial power;Yungang Grottoes

K879.22

A

1674-0882(2012)05-0037-05

2012-08-25

员小中(1968-),男,山西洪洞人,文博馆员,研究方向:石窟考古。

〔责任编辑 赵立人〕