基于STIRPAT模型的低碳经济策略分析:以辽宁省为例

王 炜,冯 雪,高晶晶

(辽宁师范大学数学学院,辽宁大连116029)

目前,碳排放问题是全球关注的热点,而减少温室气体的排放是解决碳排放问题的当务之急。辽宁省作为中国的人口、经济大省,对降低碳排放,实行低碳经济发展承担着重要的责任。保持低碳经济发展的有效方法是降低碳排放量,一个地区的经济发展是否稳定、科技是否进步、能源结构是否最优、人口结构是否完善等因素都决定着碳排放量的多少。针对碳排放影响因素国内外学者都有不同的见解,而反应人口各因素对环境压力的影响的IPAT方程是非常具有代表性的方法之一。2010年2月,朱勤、彭希哲等人在《人口与消费对碳排放影响的分析模型与实证》中通过补充人口结构建立了扩展的STIRPAT模型,使用零回归方法得出人口结构与居民消费水平对碳排放的影响更加显著[1]。2011年李楠等在《中国人口结构对碳排放量影响研究》中找出人口结构中五个变量对碳排放量的影响并作实证考察,制定了减少碳排放量的一些相关政策[2]。2011年孙敬水等在《中国发展低碳经济的影响因素研究》中探讨影响低碳经济的主要因素及其贡献率,扩展STIRPAT模型并进行实证分析,根据研究结果,制定在保证当前经济快速发展的前提下减排的若干政策[3]。

由此可知学者们的研究对接下来发展低碳经济,控制碳排放量,制定减排方案具有指导性意义。本文结合辽宁省自身特点,扩展STIRPAT模型,并分析从1989年到2009年这21年辽宁省人口总数、人口的城市化率、人口年龄结构、第二产业人口占从业人口的比重等因素对碳排放量的影响因素,提出在保证经济发展的前提下减少碳排放量的一些建议。

一、模型分析

学者们普遍认可了20世纪后期Ehrlich等人提出的不同人文因素对环境压力产生不同的影响量化模型——IPAT等式,记做如下形式:

其中,I表示环境压力(Impact),P表示人口数量(Population),A表示财富因素(Affluence),T表示技术(Technology)。等式中二氧化碳的排放=人口×人均GDP×单位GDP的二氧化碳排放量。

作者应用IPAT模型,目的在于找出辽宁省一些影响碳排放的因素,并通过改变一个因素且其他因素保持不变来研究需要解决的问题。从IPAT模型中可以看出P、A、T与I成等比例关系,而现实生活中因素变化不定,并非等比例影响,故成为该模型最大的局限。为了克服该模型的不足,Dietz等建立了 IPAT等式的随机模型——STIRPAT(stochastic impacts by regression on population,affluence,and technology)模型,即

其中,a为模型的系数,b,c,d为各自变量指数,e为误差。这里本文引入了各自变量的指数,其目的是分析人文因素在IPAT等式中对环境成比例的影响,转变为对环境成非比例的影响,从而使IPAT模型在实际生活中有了广泛的应用。

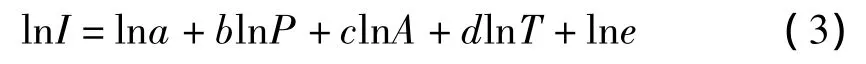

对上面模型两边做对数处理得到如下等式:

根据经济学中弹性系数的概念可知,方程的回归系数反映的即是因变量与自变量之间的弹性关系,即维持其他自变量不变时,某自变量变化1%所引起的因变量变化百分比。

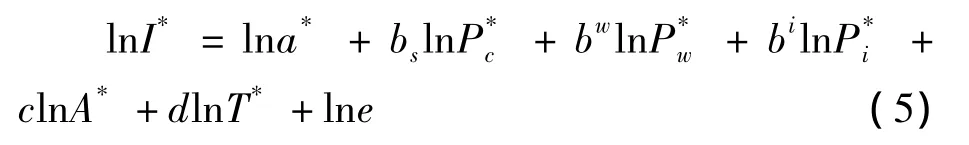

为了更加深入的研究辽宁省碳排放的情况,本文经过综合辽宁省自身特点,把STIRPAT模型又进一步的变形,将人口城市化率、劳动年龄(15~64岁)人口占总人口比重、第二产业人口占从业人口的比重对碳排放量的影响,加入模型中进行分析,则模型可变为:

上式中各变量定义为:I—环境影响,用碳排放总量表示,单位为万吨碳;Ps—人口总数,单位为万人;Pc—人口城市化率,单位为%;Pw—劳动年龄(15~64岁)人口占总人口的比重,单位为%;Pi—第二产业人口占从业人口的比重,单位为%;A—财富因素,用人均消费额(人均GDP)表示,用其来体现辽宁省居民生活水准和经济发展状况对碳排放总量的影响,单位为人民币元;T—技术水平,用碳排放强度表示,即单位GDP的碳排放量,单位为吨碳/万元GDP。

本文把模型扩展后细化了人口结构,针对辽宁省人口多、城市化、工业化的特点使得重点影响碳排放的人口因素的结构得到反映,这样有利于更好地实施减排措施。

二、统计实证

1.数据来源及检验

本文不同能源的碳排放系数均是根据国家制定的标准的碳排放系数得到的。各种能源折换成标准煤的参考系数可以参考《中国能源统计年鉴》等资料,又根据相关资料,通过比较研究最后计算了1989~2009年近21年间辽宁省二氧化碳排放总量。在此文中所使用的其它数据都是来源历年的《中国统计年鉴》、辽宁省历年统计局资料以及统计年鉴等。

2.统计实证及结果分析

根据时间序列数据的特性,对数据做对数化处理,处理后的结果并未改变数据的特性却使数据呈现线性化趋势转变,而且在某些方面消除量纲不同和数量级的差异所带来的影响,因此本文将数据的对数形式作标准化处理得到新的变量,然后用EViews6.0软件估计未知参数求得回归系数。对(4)式中每个变量都进行标准化处理变形得到新的模型:

通常情况,对于时间序列运用回归技术必须是以这些序列是平稳的为前提才可以进行分析,否则直接建模会产生虚假回归。因此,本文将对时间序列进行平稳性检验(即看其检验变量间是否存在协整关系)。由检验结果可知各变量时间序列均为非平稳的。根据式(5)中各变量数据和EViews6.0软件得到回归结果,见表1。根据表中残差为平稳序列可知各变量之间存在协整关系。

表1 各因素对碳排放总量影响的回归结果

从总体来看,回归模型的R2比较接近1,对残差进行单位根检验(ADF检验),可知残差不存在单位根,是白噪声序列。从回归模型的结果可以看出拟合度较好。

由表中统计结果可以看出,辽宁省近21年来碳排放的解释因素按其影响程度的大小依次为:人均GDP、碳排放强度、人口总数、第二产业占总从业人口的比重,其中人均GDP、碳排放强度、人口总数对碳排放总量有正向影响。从模型的回归系数来看,对碳排放总量正向影响较大的解释变量的回归系数为:=0.100770=1.914815,=1.053904;各影响因素对碳排放总量的贡献率为:δi=(i=1,2,3),Σδi=1。其中δ1=0.03,δ2=0.62,δ3=0.35,即对碳排放总量贡献率最大为的人均GDP,其次为碳排放强度,最后为人口总数。人口城市化率和劳动年龄(15~64岁)人口的比重对碳排放总量有间接影响。

三、结论与对策

2009年,中国政府为了使国家走上低碳经济转型和发展之路,特此提出了一个要在2005年的基础上使2020年单位GDP碳排放(GDP碳强度)下降40%~45%的目标。因此温室气体减排是中国“十二五”需要面对的最重要的问题之一。辽宁省作为人口经济大省又是东北地区老工业基地,响应国家政策,保护气候,改善空气质量,创建优美环境,走低碳经济发展之路是必要的。本文鉴于辽宁省能源消耗量大、二氧化碳排放量大等特点,对影响辽宁省低碳经济的主要因素分析研究,并对STIRPAT模型进行扩展,且根据1989~2009年辽宁省统计数据利用EViews6.0软件进行实证研究,分析人口总数、人口城市化率、人口年龄结构、第二产业占总从业人口比重、人均消费额、碳排放强度等因素对碳排放总量的影响,得到以下主要结论:

(1)人口总数、人均消费额、碳排放强度、第二产业占总从业人口的比重对辽宁省碳排放总量存在正向相关性;人口年龄结构、人口城市化率对碳排放总量影响不显著。

(2)随着辽宁省城市化和工业化进程的加快,人口总量、人口城市化率、人口年龄结构会给碳减排带来一定的压力,因此辽宁省应该在保持人口结构可持续发展的同时严格控制对碳排放起到促进作用的人口因素。

(3)碳排放量是与经济发展水平息息相关的,人均消费水平的持续增长对碳排放总量增加起到主导作用。如果要想减少辽宁省的碳排放总量,那么一定会影响居民的消费水平,这又与社会进步相矛盾。因此,辽宁省政府必须权衡其两者的利与弊,一方面保证经济稳步发展,另一方面使得碳排放量呈现下降趋势,实现两者双赢。

结合以上研究,二氧化碳不同于其他污染物,减排在技术方面执行起来会有很大的难度,要发展低碳经济,减少碳排放并非易事,辽宁省政府需要在宏观调控上科学布局,制定合理有效的各方面政策,政府部门制定相关决策应考虑:

第一,控制人口数量,严格实行计划生育政策,引导居民学习节能减排、低碳环保。本文研究得出,人口规模对碳排放量的增加具有正向相关性。因此,辽宁省要实现节能减排低碳环保,必须控制人口增长,优化人口结构,提高全民素质;同时政府要多组织群众参加低碳经济的活动,引导居民走可持续发展的低碳消费模式。

第二,调整产业结构,加快发展低碳产业。在不影响经济发展的前提下,采取宏观调控产业结构,利用低碳技术改造传统制造业,限制电力热力生产、煤炭开采、金属矿业等高碳产业发展,促进国际旅游业的大力发展,这样可以让辽宁省借鉴国外的发展经验,以拉动涉外旅游消费、经济发展互动,走上良性发展之路。

第三,建立生态工业园区,加强低碳技术创新。辽宁省是以煤炭能源为主要消费模式的工业大省,应该提升能效技术、节能技术、可再生能源和新能源技术、温室气体减排技术和洁煤技术,特别是工业领域的高效洁净燃煤,提高能源利用率,变废为宝,减少对石油的依赖度,引进国外先进技术和设备,促进低碳经济的发展。

第四,提升技术开发能力,开发新能源。由于中国在新能源领域的各个方面几乎都缺少核心技术,因此辽宁省在新能源领域的发展中应大力开展国际合作,学习新技术以加快新能源的发展。在今后的系统开发中可以把重心放在燃料电池和煤炭气化多联产技术方面,但在技术交流与引进中,不能盲目投资,立足市场,寻找有诚意的合作方,在技术上把好关,在市场方面做好开发和培养,稳步前进,实现可持续发展。

第五,转变消费模式,树立良好绿色形象。辽宁省在快速发展经济,提高居民工资和生活水平的前提下,向着低碳消费模式转变,倡导居民食品绿色化。干部到农村基层,培训农民科学种植,发展有机生态农业,减少化肥、农药的使用。政府应该倡导人们减少使用私家车,用步行来取代乘车,用公交车取代私家车的绿色出行,感受绿色交通出行对环境改善的作用,努力让居民慢慢适应环保的生活。

[1]朱勤.人口与消费对碳排放影响的分析模型与实证[J].中国人口资源与环境,2010(2):98-102.

[2]李楠.中国人口结构对碳排放量影响研究[J].中国人口资源与环境,2011(6):19-23.

[3]孙敬水.中国发展低碳经济的影响因素研究——基于扩展的 STIRPAT模型分析[J].审计与经济研究,2011(4):85-93.

[4]韩城.基于新能源的辽宁低碳经济发展研究[J].生态经济,2011(1):67-68,77.

[5]徐中民.中国人口和富裕对环境的影响[J].冰川冻土,2011,33(3):668-675.

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)