中国情境下创新集群建设模式探析

李北伟,董微微,富金鑫

(吉林大学管理学院,吉林 长春 130022)

中国情境下创新集群建设模式探析

李北伟,董微微,富金鑫

(吉林大学管理学院,吉林 长春 130022)

本文在对创新集群内涵、特征界定的基础上,借鉴国外创新集群建设经验,结合中国转型发展的特殊背景,明确我国建设创新集群的思路和途径,并在对国内一些部门和地区创新集群建设相关尝试性探索的总结基础上,提出适合中国不同区域发展程度的创新集群建设模式,为政府、科研机构和企业制定相关规划和决策提供依据。

中国情境;创新集群;建设模式

一、引言

在全球范围内,无论是发达国家还是发展中国家都形成了若干规模不等、各具特色的创新集群,如美国“硅谷”、日本九州“硅岛”、印度“班加罗尔”等。目前,创新集群已成为国内外学术热点和各国政府科技决策重点,创新集群建设对支撑国家战略性新兴产业培育和发展、提升区域创新能力、促进经济发展方式转变,具有重要意义。发达国家自20世纪80年代开始形成创新集群并快速发展,对整体社会、经济乃至文化均具有显著影响和作用。随着科技创新能力日益成为国际综合国力竞争的决定性因素,同时也是实现经济社会发展方式转变的重要手段,我国政府2006年提出实施“提高自主创新能力,建设创新型国家”的发展战略,而创新集群建设是贯彻和落实创新型国家战略的重要途径,国内相关科研机构和部门也开始关注创新集群建设问题。中国科学院提出围绕国家区域和产业发展的重大需求,依托中科院相对集中的创新单元建设若干创新集群,有效整合资源,促进科技成果向现实生产力转化,提升区域创新能力。科技部与教育部签订了“关于加强协同创新提升高校科技创新能力合作协议”,共同提升高校原始创新能力,加强协同创新,发挥高校在技术创新和区域创新中的生力军作用,建立开放共享机制,提升高校科技资源公共服务水平。可见,创新集群与协同创新网络的建立对于区域经济社会发展和提升区域国际竞争力均具有重要意义。

本文在界定创新集群内涵、特征的基础上,借鉴国外创新集群建设经验,并结合中国转型发展的特殊背景,明确我国建设创新集群的思路和途径,在对国内一些部门和地区的创新集群建设相关尝试性探索总结的基础上,提出适合中国不同区域发展程度的创新集群建设模式,为政府、科研机构和企业制定相关规划和决策提供依据。

二、创新集群内涵及特征

(一)创新集群的概念与内涵

西方国家学者最早开始对创新集群进行研究。罗森博格最早提出“创新集群”的概念,认为创新的模仿和扩散过程中的“二次创新”是导致创新集群产生的原因[1];Lundvall和 Preissl[2-3]认为集群内主体的集体行为和互动的学习过程是创新集群基本特征。Bortagaray等强调创新集群以知识的交换、交互学习和价值集聚为基础[4]。OECD认为创新集群是一种连接企业和市场的新型组织形式,遵循着一定的发展规律[5-6]。国内学者从创新系统、复杂系统和网络视角对创新集群进行定义,认为创新集群是国家创新系统概念的发展与具体化[7],是由利益相关多元主体共同参与组成、以技术创新和制度创新为导向、以横向联络为主的开放系统[8]、地方环境网络[9]、具有集聚经济和大量知识溢出特征的技术-经济网络[10-11]。综合国内外学者对创新集群概念的解释,可以归纳为以下几个方面:①创新集群和集群创新涵义相近;②创新集群是网络组织形式;③创新集群是具有创新性的产业集群;④创新集群是国家创新系统的具体化[12]。

现有研究成果中,学者们对创新集群的定义各有侧重,对于创新集群的研究均有一定借鉴意义,但是对创新集群认识还不够全面。在前人研究基础上,从复杂系统和经济学的视角对创新集群进行界定,我们认为广义创新集群是在一定的区域或者领域内,具有明确市场导向的企业、研究机构、大学和专业科技服务与中介机构等通过产业链、价值链和知识链的耦合形成创新网络,使得创新主体能够在更广泛的区域范围有效配置创新资源,降低创新成本,减少创新过程的不确定性,实现创新的边际效益递增和集群创新效益放大的有机网络组织形式。

本文界定的创新集群概念包括五层内涵:第一,从动态、发展的角度看,创新集群是集群创新与创新性集群良性互动的全过程。第二,创新活动的参与者是多元的,创新机构包括企业和研究机构、大学和专业科技服务与中介机构。第三,创新集群内部参与者之间的联系不是单一稳定的,而是按照创新需求和创新活动进行组织,具有高度不确定性。并且创新集群内的核心创新单元不是唯一确定的,各个主体在不同的创新活动中的地位和作用会发生动态变化。创新集群的不确定性有利于实现创新活动的确定性。第四,创新网络的形成有利于不同的创新行为主体相互分工与协作,与不同的创新资源发生组合与配置,共同推进创新活动的开展。第五,相对稳定的节点与联系的不确定性交织在一起,产生出创新集群的发散效益(即倍增效益)。

(二)创新集群的特征

目前国内外学者对创新集群的特征均有不同描述,如Landry认为高度互动与强学习能力是创新集群的本质特征[13]。赖迪辉、陈士俊[14]认为多样性、自组织特征、动态性和非线性是技术创新集群的主要特征。钟书华认为多元化的参与主体、高强度的联盟与互动合作、创新资金投入密集、知识溢出效应显著和集聚经济效果明显等五大特征[11]。蒙新春认为动态性、国际化、网络化、与科技紧密联系、集群成员创新紧密联系等创新集群的本质特征[15];Kongrae Lee认为创新集群是“不同功能企业在垂直、水平和地理的集聚,以分享知识和使新产品增值”[16];N.Alderma认为企业集聚、相互联系的部门和创新网络是创新集群的三个要素[17]。龙开元[12]认为创新集群具有以创新活动为中心的集群内部知识流动性强、集群内企业具有较强关联度且竞合程度高以及持续创新行为三个基本特征。

综合已有对创新集群特征的研究,我们认为创新集群具有四个基本特征:

第一,创新集群具有多主体参与的网络结构特征。创新集群内部创新活动的参与者是多元的,包括企业、大学、研究机构、政府及其他中介服务机构,创新参与者之间的内部联系是多样、动态的,按照不同的创新目标组成不同的创新网络,形成多层级、复杂的网络结构。创新集群作为一个复杂的网络系统,其内部主体、要素与环境之间的相互作用关系交织在一起,构成非线性系统,其运动规律是混沌效应,存在多渠道之间的多重反馈关系,受初始条件影响大,其结果难以定量预测。

第二,创新集群是多种集聚效应的非线性叠加。在创新集群的形成与发展过程中,同时存在着创新在时间层面、空间层面、领域层面和资源层面的集聚。(1)时间集聚。创新不是孤立事件,在时间上不是均匀分布的,而是趋于群集分布[18]。由于需求或其他因素作用,在同一时期集中呈现出技术成群出现的现象。(2)空间集聚。创新随着空间变化也呈现出多样性。创新在某些区域呈现集群现象。随着时间推移,创新的中心从一个区域和国家转移到另一个区域和国家。英国是19世纪的世界创新中心,而20世纪的大部分时间美国是世界上创新中心。(3)领域集中。创新在部门、行业、产业中呈现集聚现象。当特定产业或部门引入或出现一项或几项重要的创新之后,模仿者的进入与相配套技术也将在这一领域产生创新突破。如电子计算机出现后,相关的软件、硬件技术创新随之发生。(4)资源集聚。随着创新在领域集聚的出现,或者政府对新兴产业的政策导向,促进创新资源投入出现集聚,随之创新产出也将呈现集聚。如各国政府对新能源产业、电动汽车产业等战略性新兴产业的扶持,资本、技术、人才在新能源和电动汽车产业出现集聚,当创新资源的投入超过一定阈值,创新的产出也将成群出现。创新集群的形成与发展有其自身发展规律,是多种集聚效应的非线性叠加过程。

第三,创新集群是产业链、知识链和价值链的有机耦合。创新集群的形成过程中不是单一的链的作用,而是产业链、知识链和价值链的交互作用,使创新集群成为一个复杂的非线性系统。在链的耦合过程中,同时存在着复杂的正反馈和负反馈关系。在创新集群发展的某一阶段的正反馈在其他过程中可能是负反馈。创新集群形成过程是技术过程和经济过程的耦合过程,即产业链、价值链和知识链的相互作用、激励相容的非线性耦合过程,不是构成要素的简单叠加。在三者耦合的过程中,应采取措施对耦合关系进行引导和强化,促进良性的、正向的相互作用,激发创新集群的潜能,实现其创生与发展。

第四,创新集群能够实现创新成本与风险分担和创新边际效益递增。创新集群以创新网络结构为基础,不同层次、不同网络结构下的创新主体之间的联系更加紧密,互动更加频繁,并且创新主体根据其特定的创新目标组织创新资源,主体之间的联系不是唯一的,而是根据创新目标进行动态的调整。这种动态的过程有利于创新主体在更广泛的尺度上有效整合与集聚创新资源,有利于实现创新成本分担和创新风险的分散。由于在知识经济背景下,资源禀赋的内涵发生变化,知识成为重要的资源,涉及智力资源、人力资源和知识资源是资源禀赋的高级形式。资源利用方式发生变化,由原来的生产型利用转变为知识创造型利用。传统经济下,随着生产规模的扩大,边际效益递减。现代经济背景下,创新集群的资源禀赋中知识所占的比重不断增大,知识扩散、技术溢出等可以实现边际效益递增。

三、国外创新集群建设模式经验借鉴

近年来,世界上很多国家十分重视创新集群的建设,政府把积极发展和支持创新集群建设作为其创新体系构建的重要组成部分,目标是占领国际科技领先地位,提升产业国际竞争力,最终提高国家综合实力。由于起源与发展环境有别,不同国家与地区的创新集群一般都有着独特的建设模式。目前,美国、欧洲、日本以及印度等国家和地区都培育建设了规模较大的具有竞争优势的创新集群。这些创新集群多分布在高技术领域,其高增长率、高就业率、高研发投入和大量知识外溢等属性不断辐射到整个国家的经济体系中,促进了国家创新体系的发展建设。本文选取世界第一大经济体美国、与我国经济发展环境相似的日本、以及同属发展中国家的印度地区创新集群建设案例,分析各集群成功建设的宝贵经验,为我国创新集群的建设模式探索所借鉴。

(一)美国模式

区域创新集群是美国国家竞争力的关键组成部分。美国进步中心发布的《创新地理学:联邦政府与区域创新集群的发展》[19]报告中指出,目前美国成功的创新集群一般集中于高技术领域,包括生物技术、生命科学、信息技术、航空技术、半导体技术、医疗设备、金融制造、能源等。美国主要高技术创新集群领域与地区分布见表1。

美国国家科学院于2011年发布的《为了美国的繁荣而发展创新集群》[20]报告中指出美国创新集群的三种主要发展模式:

1、以国家实验室与大学为核心,通过与私营部门的有力互动形成创新集群,例如,波士顿地区在国家实验室与重点大学附近形成的高技术创新集群。

2、以多个私营公司为核心,通过与重点大学的互动、接受联邦政府提供的大量持续的资助而形成的有力协同发展的创新集群,例如美国硅谷。

3、与前两种自发的创新集群发展模式不同,第三种是在集中的地理空间内选择有创造力的活动而形成创新集群,例如北卡罗来纳州的三角研究园。

在美国创新集群建设过程中,联邦政府发挥了至关重要的作用,为创新集群的发展奠定了基础。包括支持创新的环境(即政府对研究机构的大力支持和对科技界、企业界的有力领导)、培养高技能人才、促进风险资本和融资,以及促进由同类竞争企业相互合作所形成的区域创新网络的发展。

(二)日本模式

日本自二十一世纪初开启了创新集群的发展建设。从目前来看,日本创新集群的发展已走在发达国家的前列,取得了较大成果。日本将创新集群定义为“知识集群”,是根据区域规划,由当地富有潜力并具有自主研发能力的高校和其他机构形成的创新集群,其目的是进一步开发研发成果,并与国内外研究机构和企业合作,实现科技成果的转移转化。

日本的知识集群是一个框架,在这个框架内,核心高校和其他研究机构拥有技术种子,而实际商业需求为研发提供了激励。产业界、学术界和政府组成的联合研究组织以及当地人力资源网络产生了可持续创新,进而实施各种金融扶持和建设支持政策。

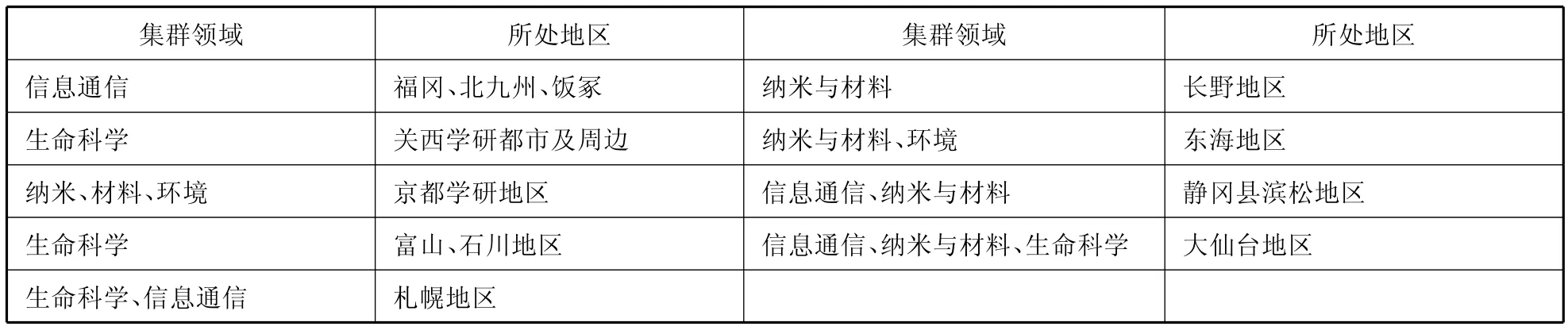

日本的知识集群多集中在生物化学、生命科学、纳米材料、环境科学、光电子、尖端系统集成电路等前沿领域。具体的地理分布见表2。

表2 日本知识集群分布

日本知识集群最突出的特征是建设模式采用“自上而下”的方式。在区域的选定、产业的选择、合作研究开发项目的确定等方面由政府决定,而不是市场选择的结果。当然,政府在执行过程中也关注到市场需求,并对创新成果的商业化予以重视。这一特点可以调动国家力量,对新兴产业领域及公共性较强的产业领域进行支持,以确保国家在国际科技竞争中的领先地位。但该模式也存在不利于市场公平竞争、容易引发需求不对称等问题。因此,如何将政府自上而下的调控与企业自下而上的主动性行为更好地结合起来,是日本政府亟需解决的问题。

(三)印度模式

印度的创新集群普遍是在产业集群的基础上,通过政府政策导向建设而成的。目前,印度真正具备创新集群特征的是班加罗尔的生物技术创新集群和信息技术创新集群、钦奈和新德里的汽车业创新集群[21]。

印度约有130个大小不均的产业集群,这些产业集群最初的发展动力主要来自于民间的集聚和催化,因此出现了大量的低技术、手工艺和乡村产业集群。从2000年开始,印度政府开始对产业集群实施政策导向,激励政策重点逐步由传统的产业集群转向高科技创新型集群,并采取与金融体系相配套的支持方法,注重对优势项目的融资,使印度的部分集群在全球价值链中的地位不断由低端向高端提升。印度政府认识到,只有集群中的企业在全球体系中获得某种领先的技术优势,整个集群才能在世界竞争中立于不败之地。

印度政府在利用政策建设创新集群时,把促进集群发展作为印度企业发展的主要动力。由于印度企业存在着缺乏技术能力、融资环境差、发展水平低、风险规避能力弱、高素质的人力资源缺乏、管理水平差、与研究机构隔绝等问题,印度政府通过系统的政策措施来支持传统的产业集群向创新集群过渡,进而提高企业综合实力。所采用的政策包括配套升级产业集群专用资金,加强基础设施建设;改革金融体系,建立企业开发银行;发挥中介服务机构作用,建设国家信息服务网络;建立政府所属的本土技术研发机构,降低科技成果交易成本;简化出口程序,由政府提供出口信用担保等。

四、我国创新集群建设模式

(一)中国情境对创新集群建设影响

中国处于转型经济发展时期,与市场体制比较成熟的发达国家相比有着较大差异。一方面,中国经济的持续增长面临着结构调整与转变发展方式的挑战,对于技术创新有着巨大需求,通过加强技术创新能力建设,实施创新型国家战略,以提高经济增长质量;另一方面,市场体系不完善,法制建设不健全,知识产权保护落后,信用机制缺乏,使科技成果转化、商业化、产业化过程中面临较多不确定因素。因此,国外创新集群建设模式不能直接用于指导中国实践。需要在中国的环境情境中,深入考察中国特殊的制度、文化和结构背景下,明确适用于中国实际的创新集群建设模式。

第一,政府主导的经济模式仍起主要作用,创新集群建设难以脱离政府单纯依靠市场自发形成。在我国转型发展过程中,政府主导的经济模式仍起主要作用,政府对某一领域、产业的扶持和支持,有助于短期内创建发展环境,对于创新集群建设也是如此。

第二,科技管理体制性障碍导致科技与产业、科技与经济发展脱节。科技管理条块分割,难以形成合力。法制制度不健全、知识产权保护落后对于技术发明方的权益难以有效保障。信用机制缺乏,难以建立起稳定的合作关系。

第三,传统文化背景下,封闭、保守的思想观念导致对于创新的理解较为浅薄,缺乏长远观念,难以考虑到全局性创新意义,对于风险的规避倾向大,不愿接受创新行为。对于科技投入的价值取向是短期内获得高额收益。

(二)我国创新集群建设实践

我国在创新集群建设实践上起步较晚,自2006年“建设创新型国家”战略提出后,才真正开启创新集群的建设。我国现有的创新集群分为两种类型:一类是由高新技术科技园区发展而成的,例如中关村和武汉光谷;另一类是由大学或科研机构推动建立的,例如教育部提出的“高等学校创新能力提升计划”中建立一批“2011协同创新中心”以及中科院在“创新2020”规划中提出的3+5区域创新集群建设。

作为第一种类型的创新集群,中关村科技园区是我国第一家高科技园区,经过20多年的发展,基本上形成了一区多园的空间格局和以高新技术企业创业成长为基础、以创新资源集聚和产业组织创新为最大特色的世界知名创新集群,在软件、集成电路、网络通信、生物医药、环保新能源等重点产业形成了国内领先的产业集群。武汉东湖国家新技术开发区作为我国第一家国家级的光电子产业基地(“中国光谷”),目前已成为国内一流、世界知名的科技园区和国家重要的自主创新平台,为跻身世界一流的创新集群奠定坚实基础。这些由高科技园区发展而成的创新集群存在的主要问题是政府的主导性作用过大,长期下去将不利于企业的培育,造成企业对政府的过度依赖,阻碍创新集群的进一步发展。

由大学或科研机构推动建立的创新集群是我国在创新集群构建上的新尝试,目前仍然处于探索与开创的过程中。

教育部2011年在“高等学校创新能力提升计划”中提出建立一批“协同创新中心”,目的在于充分发挥高校多学科、多功能的综合优势,联合国内外各类创新力量,建立一批协同创新平台,形成“多元、融合、动态、持续”的协同创新模式与机制,培养大批拔尖创新人才,逐步成为具有国际重大影响的学术高地、行业产业共性技术的研发基地和区域创新发展的引领阵地,在国家创新体系建设中发挥重要作用。这一计划自2012年启动实施,目前在全国范围内已获批成立的协同创新中心有31家,并且仍有众多高校在为此不断努力,协同创新中心已在国内发展具备一定规模。

中科院3+5区域创新集群建设是国务院批准的中科院“创新2020”规划中的一项重要战略举措,是以中科院相对集中的创新单元为依托,凝练聚焦区域和产业发展的重大需求,致力于促进中科院优势力量聚集和发挥引领带动作用,促进各创新主体在区域尺度上形成创新合力和创新价值链各环节有效贯通,以科技创新引发产业创新,以科技创新带动区域创新,形成区域内创新要素聚合和流转,集科技创新、管理创新与区域创新为一体的协同创新网络。

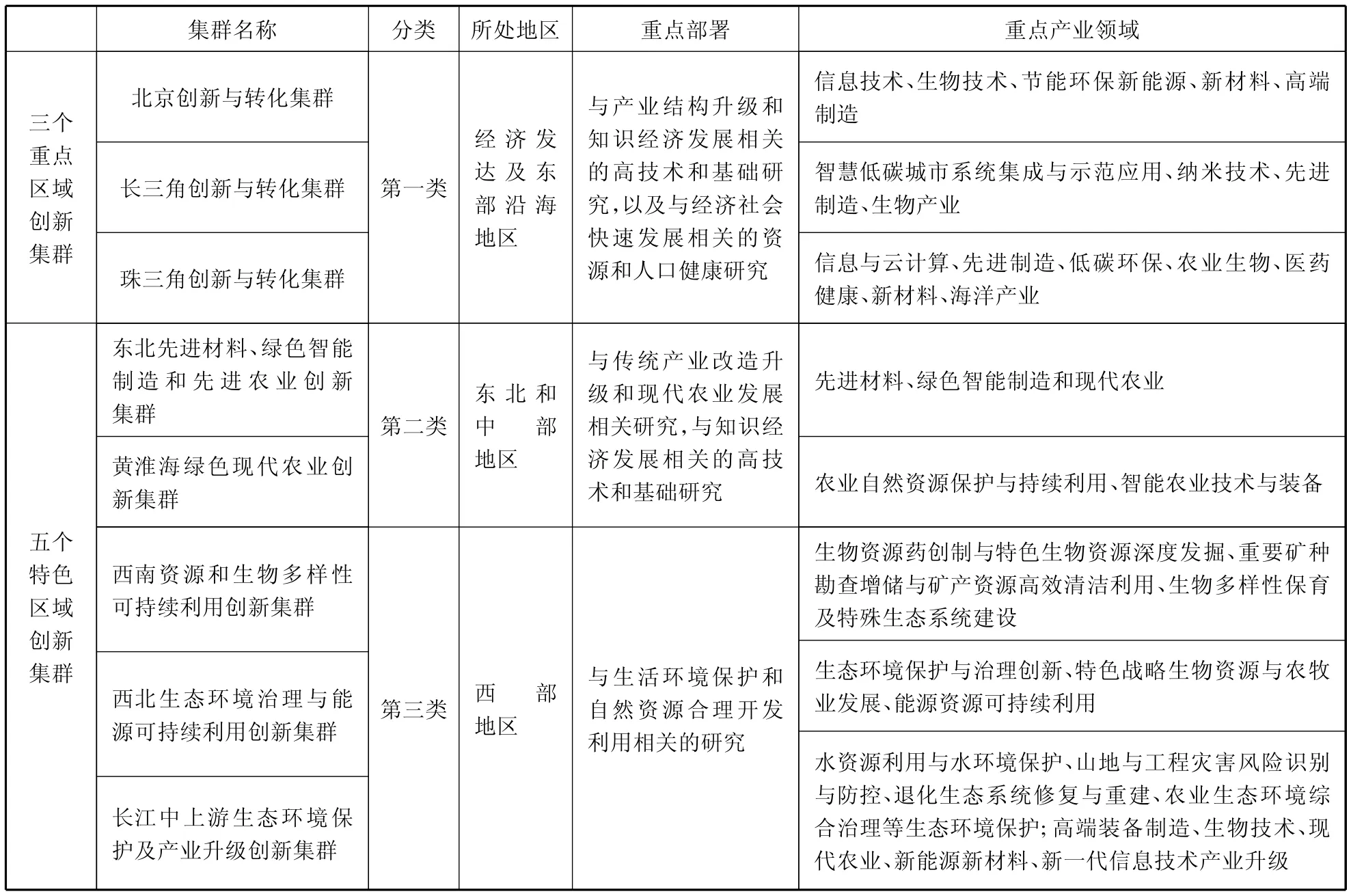

中科院3+5区域创新集群可分为三类,见表3。第一类是北京、长三角和珠三角的创新与转化集群,这类创新集群地处我国经济发达及东部沿海地区,集群的建设内容主要是围绕与产业结构升级和知识经济发展相关的高技术和基础研究,以及与经济社会快速发展相关的资源和人口健康研究。第二类是东北和黄淮海地区的创新集群,这类集群位于我国东北和中部地区,集群建设重点部署与传统产业改造升级和现代农业发展相关研究,与知识经济发展相关的高技术和基础研究。第三类是处于西部地区的西北、西南以及长江中上游创新集群,集群建设内容重点关于与生活环境保护和自然资源合理开发利用相关的研究。

表3 中科院3+5区域创新集群分类

(三)我国创新集群建设模式设计

从前文对国外创新集群案例的分析中可以总结出,美国创新集群建设模式主要包括科研机构(大学)驱动型、重点企业带动型以及产业推动型,政府在创新集群建设过程中起到支持与保障的作用。日本创新集群均采用政府主导的建设模式,在政府统一协调推动下,促进集群中不同主体实现有效合作。印度创新集群也是在政府政策导向的驱动下由传统产业集群向高科技的创新集群不断发展的。

从我国创新集群建设实践中可以看到,由于目前我国创新集群发展处于起步阶段,对于集群建设模式仍在不断的探索中,中科院3+5创新集群就是在科研机构推动模式上的一次很好的实践。

本文充分借鉴国外创新集群建设模式的成功经验,结合我国创新集群建设发展实践,根据创新集群形成过程中起决定作用的主体不同,将创新集群建设模式划分为龙头企业推进型、产业推进型、政府推进型、科研机构(大学)推进型、金融机构推进型和市场自发形成型等六种主要类型。(1)龙头企业推进型是指在跨国公司和大型企业集团的带动作用下,在相应领域、区域培育建设创新集群。(2)产业推进型是在已有产业集群的基础上,通过引入创新参与者,加强创新网络建设,不断增加创新投入,实现产业链、知识链和价值链的耦合,形成创新集群。(3)政府推进型是由政府战略和政策引导,促进创新主体和创新资源在地域的集聚,最终形成创新集群。(4)科研机构(大学)推进型是依托科研机构与大学的技术优势和人才优势,在某一特定领域涌现大量创新成果,通过搭建科技园区或孵化器,构建产业链和价值链,培育创新集群的方式。(5)金融机构推进型是依靠金融资本的力量,对某一领域的创新主体进行大规模的资本投资,最终实现创新成果大量涌现,并形成创新集群。(6)市场自发形成型是在市场力量的驱动下,企业自发形成的创新集群,这种创新集群的形成需要耗费的时间周期很长。

在我国特殊的制度、文化和经济背景下,创新集群建设模式不是以六种模式中某一单一形式呈现的,而是其中几种模式的叠加与组合。创新集群建设模式的选择会随着创新集群的演化过程而有所区别,也会随着地区经济发展水平差异而变化。

伴随着我国转型升级过程,创新集群建设将出现由政府、科研机构(大学)为主逐渐向龙头企业为主,由产业推进到金融机构推进和市场自发形成的过渡。创新集群建设初期,受其前期投入资源大,风险大,而赢利预期不确定等因素制约,政府推进型、科研机构(大学)推进型等不以盈利为目的的主体将是我国创新集群建设的主要推动力量。随着体制与机制的完善,创新集群的发展环境与利益驱动机制的建立,龙头企业与大产业集团将成为创新集群建设的主要推动载体。在创新集群发展的成熟阶段,金融机构也将成为推进创新集群建设的生力军,甚至出现市场自发形成的创新集群。

我国不同地区的经济发展水平、创新能力等方面的差异很大,需要考虑到地区差异,明确适合不同地区经济水平、产业特点的创新集群建设模式。在经济发达地区,产业基础雄厚,经济环境良好,金融体系健全,此时建设创新集群应以科研机构(大学)推进型、产业推进型与金融拉动等模式为主,逐步向市场自发型过渡;而在主导产业突出的中等发达地区,可以采用主导产业诱发及龙头企业带动等模式来建设创新集群;在经济水平较为落后的地区,政府主导和科研机构(大学)拉动是主要的建设模式。

五、结论与启示

创新集群的建设是一项复杂的、探索性的实践。我国转型经济背景下,市场体系还不完善、法制建设不健全、知识产权制度保护落后及信用机制缺乏等问题导致创新集群的建设存在一定障碍。国外建设创新集群的经验,可以为我国建设创新集群、提升创新能力提供参考和借鉴,但是考虑到我国经济转轨过程中特殊体制机制,国外创新集群建设模式不能直接用于指导我国实践。此外,我国各个地区的经济发展水平、创新能力与工业化进程存在差异,尤其是东部沿海地区、中部和东部地区与西部地区之间存在较大差异,且地区间的差异仍有扩大趋势。需要结合不同区域经济发展水平和科技创新能力的差异,选择适应各区域自身发展的创新集群建设模式。

本文通过对我国创新集群建设模式的探索,得出以下几个方面的重要启示:第一,结合不同地区的经济发展程度与科技创新能力及产业发展需求,明确不同区域创新集群建设的主体,不同主体推进型创新集群之间不是完全排斥的,彼此之间可以有机融合,适用于不同创新集群建设。第二,如何通过创新集群建设实现科技资源与产业资源的有机结合,实现创新资源有效聚集,创新风险与收益的合理分配,建立有效的驱动机制、使创新集群主体之间关系趋于自稳定的状态是解决问题的关键。第三,创新集群发展不同阶段,其推动主体将由非盈利性主体逐渐向盈利性主体过渡。伴随着我国转型升级过程,创新集群建设的核心推进主体将出现由政府、科研机构(大学)为主逐渐向龙头企业为主、产业推进到金融机构推进和市场自发形成的阶段过渡。第四,我国不同地区的经济发展水平、创新能力等方面的差异很大,需要考虑到地区差异,明确适合不同地区经济水平、产业特点的创新集群建设模式,在经济发达地区,科研机构(大学)推进型、产业推进型与金融推进型几种模式更易发挥作用;而在经济水平较为落后的地区,政府推动型和科研机构(大学)推进型将是创新集群建设的主要模式。第五,创新集群建设过程中需要考虑到创新集群外部环境的创造,创新集群的形成是在外部环境不断变化的动态过程中,内部结构与功能逐渐完善的过程,也是集群内部资源与环境不断交换物质能量的过程,最终推动创新集群在动态平衡中实现自身发展。

[1]ROSENBERG FRISCHTAK.Long Waves and Economic Growth:A Critical Appraisal[J].The American Economic Review.Papers and Proceedings of the Ninety-Fifth Annual Meeting of the American Economic Association,1983,73(2):146-151.

[2]LUNDVALL B A,B JOHNSON.The Learning Economy[J].Journal of Industry Studies,1994,(1):23 -42.

[3]PREISSL B.Innovation Clusters:Combining Physical and Virtual Links[Z].German Institute of Economic Research,DIW Berlin,2003.1-25.

[4]BORTAGARAY I,TIFFIN S.Innovation Clusters in Latin America[A].4th International Conference on Technology Policy and Innovation[C].Curitiba,Brazil,2000.1 -40.

[5]OECD.Innovative Clusters:Driversof National Innovationsystem[R].Paris:OECD Proceedings,2001.1-20.

[6]丁明磊,庞瑞芝,刘秉镰.全球化与新技术经济范式下区域产业创新路径研究[J].科技管理研究,2011,(21):161-164.

[7]肖广岭.创新集群及其政策意义[J].自然辩证法研究,2003,19(10):51-54.

[8]宋姣英.区域集群创新系统的配套政策研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学硕士论文,2006.9-20.

[9]王缉慈.创新集群:高新区未来之愿景与目标[J].中国高新区,2006,(10):1.

[10]解学梅,曾赛星.创新集群跨区域协同创新网络研究述评[J].研究与发展管理,2009,21(1):9-18.

[11]钟书华.创新集群:概念、特征及理论意义[J].科学学研究,2008,26(1):178-184.

[12]龙开元.创新集群:产业集群的发展方向[J].中国科技论坛,2009,(12):53-56.

[13]KEROACK M,OUIMET T,LANDRY R.Networking and Innovation in the Quebec Optics/Photonics Cluster[A].Wolfe D A,Lucas M.Clusters in a Cold Climate-Innovation Dynamics in a Diverse Economy[C].Montreal:Queen's University School of Policy Studies,2004.1 -20.

[14]赖迪辉,陈士军.技术创新集群的蜕变机制研究[J]. 科学管理研究,2007,25(6):5-8.

[15]HSIEN CHUN MENG.Innovation Cluster as the National Competitiveness Tool in the Innovation Driven Economy [J].International Journal of Foresight and Innovation Policy,2005,2(1):104.

[16]KONRAF LEE.Promoting Innovative Clusters through the Regional Research Centre(RRC)Policy Program in Korea[J].Europe Planning Studies,2003,11(1):25 -64.

[17]MARZETTI G V,MONTRESOR S.Innovation Clusters in Technological Systems:A Network Analysis of 15 OECD Countries for Mid - 1990s[J].Industry and Innovation,2008,15(3):321-346.

[18]SCHUMPETER.The Theory of Economic Development[M].Harvard University Press,1912.

[19]SALLET J,PAISLEY,MASTERMAN J.The Geography of Innovation:The Federal Government and the Growth of Regional Innovation Clusters [OL]. http://www.scienceprogress.org,2009-09-01.

[20]WESSNER C W,Growing Innovation Clusters for American Prosperity:Summary of a Symposium[M].USA:National Academies Press,2011.185 -190.

[21]DAS K.Industrial Clustering in India:Local Dynamics and the Global Debate[M].USA:Ashgate Publishing Company,2005.

Patterns for Building Innovation Clusters in the Chinese Context

LI Bei-wei,DONG Wei-wei,FU Jin-xin

(Management School,Jilin University,Changchun130022,China)

In this paper,on the basis of the definition of innovation cluster content and feature,and in combination with Chinese restructuring and development of special background,the ideas and ways of building an innovation cluster are cleared through learning from foreign innovation cluster building experience.And then,based on the some domestic sectors and regions related tentative exploration of the innovation cluster building summary,the building mode suitable for the development of different regions of the degree of innovation cluster is proposed,while providing the basis for government,research institutions and enterprises when they make the development of relevant planning and decision.

Chinese context;innovation cluster;construction mode

F204

A

1002-9753(2012)11-0161-09

2012-07-13

2012-10-11

国家软科学研究计划项目(编号:2011GXS2D019);吉林省科技厅软科学计划项目(编号:20110693);吉林大学研究生创新基金资助项目(编号:20121005)。

李北伟(1963),男,黑龙江双城人,吉林大学管理学院教授、博导,管理学博士,研究方向:技术创新理论与方法。

(本文责编:辛 城)