基于协同演化的企业营销战略对策

刘 洁

(北京联合大学商务学院,北京 100025)

基于协同演化的企业营销战略对策

刘 洁

(北京联合大学商务学院,北京 100025)

企业创新与消费者满意度之间是一个不断持续的协同演化过程,在这种协同演化下,企业的营销战略对策是寻找优质市场。本文通过构建企业创新竞争下消费者满意度与企业创新努力协同演化的动力学模型,并利用微分方程几何理论对不同品格的消费者和企业所组成的四种不同的市场演化模型进行研究,分析了优质市场的存在性及其存在的条件。研究结果表明,当且仅当消费者为追求时尚型,并且消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数时,才能实现优质市场。这一结论为企业营销的市场选择、预测分析和行动对策提供了严格的理论依据。

营销战略;协同演化;优质市场

一、引言

营销是当今企业发展研究中的重要问题。营销不同于推销,推销是把已有的商品有效地销售给顾客,而“营销并不是以精明的方式兜售自己的产品或服务,而是一门真正创造顾客价值的艺术”[1]。克里斯丁·格朗鲁斯(Christian Grönroos)认为企业营销活动的目标是影响潜在顾客的购买行为,并由此使得顾客选择本企业、而不是竞争对手所提供的产品或服务,影响顾客的产品消费或使用过程从而使顾客重复购买产品或服务[2]。营销的主要任务和基本原则是挖掘需求、满足需求和获取利润,并根据自身能力进行创新以提供这种产品或服务,满足顾客的现时需求,激发顾客的潜在需求,从而获得企业生存与发展所需的利润。在当今企业激烈竞争的环境下,只有挖掘需求和满足需求才可以获得更大的利润,才可以获得生存与发展。然而,挖掘需求和满足需求是需要成本的,而利润是未来的获得,前期创新的投入是否能获得未来的利润是企业创新研究中的根本问题。事实上,企业创新与消费者满意度之间是一个不断持续的协同演化过程,在这种协同演化下,企业的营销战略对策是通过自身的创新努力寻找和发现能持续获得正利润并使消费者满意度趋向最大的市场,本文称为优质市场,只有这样的市场才可能同时实现挖掘需求、满足需求并持续获取利润。那么这样的市场是否存在?如果存在,需要什么样的条件?它是如何演化的?本文将对这些问题作深入探讨。

二、优质市场的内涵及相关研究

已有的文献并没有探讨优质市场的存在性及其存在的条件,甚至没有人对优质市场做出明确的定义。一般认为的优质市场是前景好、投资少、见效快、用户庞大、具有控制作用且效益相对容易实现的市场。本文从企业创新努力与消费者满意度的协同演化角度定义优质市场,认为优质市场是企业通过自身创新努力持续获得正利润并使消费者满意度趋于最大的市场。

虽然文献中没有关于优质市场的研究,但有很多关于企业创新与顾客满意度的研究。尤其在当今社会,企业间的竞争日益加剧,顾客需求趋于多样化,个性化特征日益凸显,如何获取优质顾客资源,有效管理顾客,建立持续稳定的顾客关系,已成为影响现代企业竞争能力的关键,也成为营销研究中的热点问题[3]。顾客满意是企业营销能力的重要指标,与市场占有率和广告强度等相比,对企业股东价值的贡献更大[4-8]。

目前,国内学者大多基于统计分析的实证研究方法对顾客满意度的影响因素、顾客满意与顾客忠诚的关系及服务质量与顾客满意度的关系等问题进行研究[9-13]。然而,现有的研究中缺乏对企业与消费者之间的内在关系及企业与竞争对手之间互动关系的考虑。国外学者对这一问题的考虑已逐渐增多,重点关注企业与消费者之间的动态演化,企业与竞争对手之间的互动关系对企业与消费者关系的影响[14-18]。Bolton建立了关于消费者与服务供应商之间相互关系的持续性的动态模型,重点考虑了消费者满意度在其中的作用[14]。Rust和Chung指出未来关于服务和关系营销的研究,应当把消费者偏好的动力学作为企业与消费者之间动态关系的函数[15]。Netzer,Lattin和Srinivasan通过建立隐马尔科夫模型探讨了消费者关系的动力学问题以及企业与消费者之间的关系对消费者关系动力学及消费者购买行为的影响[16]。Musalem和Joshi将企业之间的竞争引入模型,分析了当存在竞争者与企业争夺同一顾客时,企业如何在获取顾客或维系顾客关系方面进行投资的战略决策问题。他们认为企业在维系顾客方面,应着重对那些对企业顾客关系管理的努力表现出中性反应的顾客进行投资;在吸引顾客方面,应当积极寻找那些对企业顾客关系管理的努力表现出中性反应的顾客[17]。Harrington和 Chang探讨了企业与顾客之间的协同演化,通过研究企业不断为顾客提供新产品和顾客不断寻找与自身相匹配企业的双重动力学,分析了其中隐含的报酬递增机制所产生的市场主导问题[18]。国内学者许晓明,宋琳在分析破坏性创新战略时亦考虑了企业与消费者之间的内在关系及时间跨期的动态性[19]。刘石兰基于消费者创新结构探讨了消费者创新特质与新产品采用行为之间关系的作用机理,进而描绘了两者间关系的不同作用路径[20]。张宁将市场营销策略属性作为变量,包括在顾客满意阈值的基数指标以及对应需要估计和评价的企业满意基数函数内,为企业制定营销管理对策提供了理论依据[21]。也有研究从企业营销能力出发,研究企业与消费者之间的关系对企业创新的影响[22-24]。

本文从一个全新的角度出发,提出消费疲劳的概念,重点考虑消费者在市场营销竞争中的作用。基于消费者的消费疲劳心理,将消费疲劳的强度转化为企业创新竞争的强度,并将消费者与企业进行品格分类,分析企业创新竞争下消费者满意度与企业创新努力之间的协同演化过程及其结果,由此探究优质市场的存在性及其存在的条件。

三、市场演化

市场并不是简单的商品交易场所,而是商品(货币是一种特殊的商品)持有者之间的相互作用关系。这些关系表现为买者与买者间、卖者与卖者间及买者与卖者间复杂的斗争与合作,并体现为斗争与合作的协同演化过程。正是这种协同演化过程推动着经济和市场的发展。因而,企业营销的研究需要从经济和市场的演化出发,寻找适合自身生存与发展的优质市场。研究市场本质上来看是研究人与人之间的关系。大卫·休谟(David Hume)指出:“在我们的哲学研究中,我们可以希望借以获得成功的唯一途径,即是抛开我们一向所采用的那种可厌的迂迥曲折的老方法,不再在边界上一会儿攻取一个城堡,一会儿占领一个村落,而是直捣这些科学的首都或心脏,即人性本身;一旦被掌握了人性以后,我们在其他各方面就有希望轻而易举地取得胜利了”[25]。“关于人的科学是其他科学的唯一牢固的基础,而我们对这个科学本身所能给予的唯一牢固的基础,又必须建立在经验和观察之上”[25]。因此,在对优质市场研究之前需要对人性有一个简单的认识。人类区别于其他动物的根本是:人具有追求不断改善自身处境的欲望和实现这种欲望的特殊能力——智慧。正是这两种禀性,使人类得以从其它动物中分脱出来,依靠自身欲望和智慧的创新努力建立不断发展的人类社会。欲望与智慧是推动人类社会发展的根本力量,也是推动市场发展的根本力量。欲望是根本,是推动力,智慧则是实现欲望的力量。

(一)熊彼特创新理论的不足

熊彼特(Joseph A.Schumpeter)是提出创新概念并以之研究经济发展的第一人。他认为:经济发展过程并不是简单的产品生产、流通与消费的循环流转过程,循环流转不能带来社会的发展,只能使社会进入静寂的均衡。经济发展不同于经济增长,增长是量上的变化,而发展是质的变化,是生产手段的新组合,即生产手段的创新。他把“企业”视为“新组合的实现”,而实现新组合的人称为“企业家”[26]。因而,熊彼特把“企业家”看作是资本主义社会中推动经济发展的特殊人物,他们具有与一般人不同的品格。他们存在有一种梦想和意志;存在有征服的意志;存在有创造的欢乐,把事情办成的欢乐,或者只是施展个人的能力和智谋的欢乐[26]。熊彼特把经济发展归因于企业家的欲望和智慧(即创新能力与创新实现)。他提出以创新为基点的经济发展理论,对经济发展的研究产生了重大的影响。然而熊彼特忽视了一个重要的问题,他把经济发展完全归因于企业家的自发行为,而与消费者无关。对此他论述道:“循环流转渠道这些自发的和间断的变化,均衡中心的这些干扰,是在工业和商业生活领域中发生的,而不是在消费者对最终产品的需要的领域中发生的。为此,我们将不考虑可能实际存在的消费者需要中的任何自发性,并假定嗜好是‘给定的'。一般是生产者发动经济的变化,而消费者只是在必要时受到生产者的启发;消费者好象是被教导去需要新的东西,或者在某些方面不同于,或甚至完全不是他所习惯使用的东西。因此,尽管可以容许甚至有必要把消费者的需要看作是循环流转理论中的一种独立和确实是基本的力量,但是一当我们分析变化时,我们就必须立即采取不同的态度”[26]。然而,经济活动是生产者与消费者相互作用构成的整体,没有消费生产就毫无意义。可以设想,一个生产者或一个商家把猪肉引进伊斯兰教地区将会产生什么后果,伊斯兰教民绝不会因生产者或商家的“教导去需要”这种新东西,这是不言而喻的。回顾历史,西欧在漫长的中世纪经济停滞的原因,并不是由于这时期西欧人头脑中缺乏创新的能力,而是西欧人追求改善自身处境,追求改善物质与精神生活的人类本性被禁欲主义与教会禁锢和残酷压制的结果。文艺复兴首先是使人类追求改善自身处境的人类本性从禁欲主义与教会禁锢和残酷压制下解放出来的革命,是商业资本主义提倡的求欲主义对禁欲主义的革命,这一革命扫清了商业资本主义发展的根本障碍,并为后来工业资本主义获得创新发展提供了最根本的保障条件。然而,熊彼特似乎未认识到这些事实。

(二)市场发展回顾与企业经营的三个阶段

剖析熊彼特的理论,如同剖析其他理论一样,必须剖析它产生的历史背景。熊彼特的《经济发展理论》产生于第二次工业技术革命推动资本主义发展的繁荣时期,也是资本主义社会走向垄断的时期。梁嘉华曾经指出:资本主义社会企业经营曾经经历了以生产管理为主轴、以市场销售为主轴到以市场营销为主轴的3个时期,每个时期有其特定的社会生态背景。自工业资本主义社会出现直到熊彼特的《经济发展理论》英译本(1934年)出版时,资本主义市场一直处于卖方市场的状态,即企业经营以市场销售为主轴的时期。特别到十九世纪中叶以后,资本主义由自由竞争转向垄断竞争的帝国主义阶段,市场主要由少数企业所垄断,而产品的周期相对较长,产品的品种相对较少,消费者缺乏选择的机会,市场竞争主要体现为生产者实力的竞争,竞争中消费者选择机制只能起微弱作用,以至于熊彼特把消费者选择机制的力量排除于经济发展的动力之外。然而,20世纪中叶以后,新一轮科学技术革命使市场生态发生了根本性变化——技术高速发展,产品日新月异;资金壁垒被打破,新企业不断涌现;专有技术壁垒被打破,裂变仿制,市场竞争更为激化;地域围墙被打破,新型跨国公司涌现,竞争全球化;新闻媒体成为左右企业发展的重要力量;民众觉醒,强烈要求社会与环境效益,从而使企业经营转向以市场营销为主轴[27]。

熊彼特以创新研究经济发展,强调企业家在创新中的重要性。然而,经济和市场发展并不是按熊彼特的逻辑进行。20世纪中叶以后的市场新特征表明,企业创新竞争发展创造了消费者选择的机会,从而创造了消费者选择机制,并不断激发消费者的新欲望,从而使市场演化成为消费者欲望与生产者欲望相互催化的过程,而不是熊彼特认为的仅是企业家欲望推动的过程,这一辩证发展逻辑是熊彼特未曾想到的。

(三)第三阶段市场的根本特征——消费疲劳

如上所述,到上世纪中叶以后,市场生态发生了根本变化,由卖方市场转变为买方市场,消费者选择机制在企业竞争中起着强有力的作用,企业经营由生产管理主轴、市场销售主轴转为以市场营销为主轴。这是新技术革命使新技术新产品不断出现所导致的企业竞争日趋激烈的结果。然而很少有人注意到,当今市场出现了一个对市场起着巨大作用的力量,即由创新竞争所激发出的新精灵——消费疲劳。

消费疲劳是消费者对所消费产品或服务的满意度的衰减,是现今几乎所有人都具有的消费心理。与消费疲劳相似的一个概念是消费者创新,即消费者与生俱来的改变旧事物和尝试新事物的心理愿望以及比其他人更早采用新产品和获取新产品信息的行为倾向[20]。不同的是,消费疲劳是出现在产品或服务的使用过程中,而消费者创新则主要与新产品的使用与扩散相关。正是由于消费者创新特质的存在,才会出现消费疲劳。消费疲劳不等同于喜新厌旧,喜新厌旧是存在新甚至获得新而厌旧,而消费疲劳可能出现“新”的认识,这种“新”可能是他希望的形态,也可能是他什么也不知道。消费疲劳是求新心理产生的一种结果,它隐存在人类不断追求改善自身处境的欲望之中。然而,这个精灵长期以来隐藏在大多数人的心灵深处,并未对人的行为起支配作用。长期以来,大多数人只是追求温饱,只有少数富人才追求奢华和时尚,并且这种奢华只是现实可能实现的奢华。大量新消费品涌现的现实和持续不断涌现的可能性使消费疲劳这一精灵从多数人的心灵深处涌现。这是当今社会的特征,是过去社会所不具备的。在牧业和自给自足的农耕社会中这个精灵不会出现,在工商业社会它开始出现但并不活跃。只有在当今知识社会,人类脑力得到充分解放,人类的智慧得到充分发挥,多数人智慧的集成使新技术、新产品和新服务不断涌现,从而激起这精灵强大的活力,这活力是激发企业创新的新动力。新时代的企业家创新竞争,激发了消费疲劳(渴望求新)这一精灵,而消费疲劳的选择机制又促使企业家创新,使市场成为企业家和消费者相互促进协同演化的发展进程。消费疲劳是由企业创新竞争所激发,消费疲劳的强度反应了企业创新竞争的强度。因而,企业就可以通过消费者满意度的衰减(消费疲劳)强度来测量社会中企业竞争的强度,引入消费疲劳的概念可以把企业创新努力与消费者满意度的协同演化与市场中企业创新竞争连结起来。

四、企业创新竞争下消费者满意度与企业创新努力协同演化的市场模型

如上所述,优质市场是企业通过自身创新努力持续获得正利润并使消费者满意度趋向最大的市场,是一个动态市场。我们将通过建立企业创新竞争下消费者满意度与企业创新努力协同演化的市场模型,来探究优质市场的存在性及其存在的条件。消费者满意是指消费者通过对一个产品的可感知效果(或结果)与他或她的期望值相比较后,所形成的愉悦或失望的感觉状态。如果可感知效果低于期望,消费者就会不满意。如果可感知效果与期望相匹配,消费者就满意。如果可感知效果超过期望,消费者就会高度满意或欣喜[28]。Oliver提出的期望差异(expectancy disconfirmation)理论认为当消费者对某一产品或服务感知的表现与他们的期望一致或更好时,消费者就会感到满意,否则就不满意[29]。Westbrook和Reilly从需求的角度出发,认为满意是消费者的消费经历满足其需要而产生的一种喜悦的心理状态[30]。消费者满意度产生于消费者内心的希望和对同样商品或服务的对比。由于消费疲劳的存在,消费者满意度存在递减效应,随着对产品或服务的使用而逐步下降。递减的满意度会促使企业不断创新以期提高下一期的消费者满意度,从而形成企业创新努力与消费者满意度螺旋式上升的协同演化过程。企业的持续创新也加剧了企业间的竞争,增强了消费者满意度的作用,形成消费者的选择机制。

(一)企业创新竞争下消费者满意度与企业创新努力协同演化的动力学市场模型

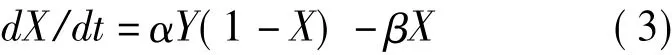

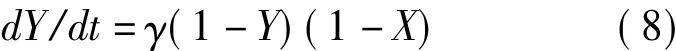

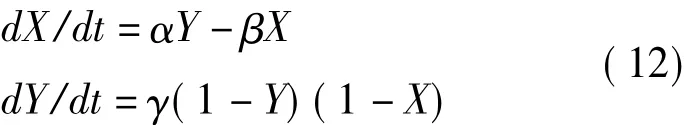

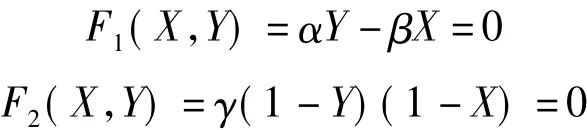

假定X表示消费者满意度,将其分为常规满意度(0<X≤1)、超常满意度(X>1)和恶意度(X<0),对应的消费者分别称为常规消费者、忠诚消费者和恶意消费者(常规消费者购买的概率为X;忠诚消费者不但必定购买,并且主动劝说别人购买;恶意消费者不但不购买,并且劝说别人不要购买)。Y表示企业的创新努力水平,当0<Y<1时企业的创新努力使企业处于正盈利状态,当Y=1时企业的创新努力使企业利润为零,当Y≥1时企业的创新努力使企业亏损。消费者满意度的变化取决于两个因素:企业的创新努力与消费疲劳。我们用下面的演化动力学模型来表示消费者满意度随时间的变化:

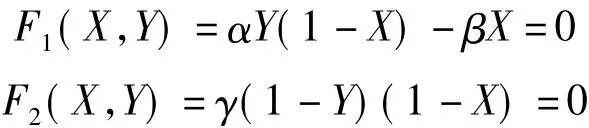

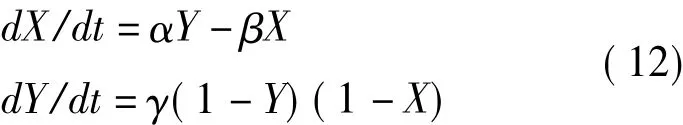

α*表示消费者对企业创新努力的反应系数,由消费者的品格决定(下文中将进行详细讨论)。β表示消费疲劳系数,衡量企业间创新竞争的强度,在下述模型中作为外生参量引入,用以研究在不同情况下对消费者满意度和企业创新努力的影响。由上述演化模型可以看出,企业的创新努力量越大,消费者对企业创新努力的反应越积极,消费者的满意度增量就越大。

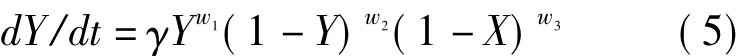

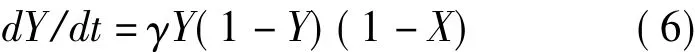

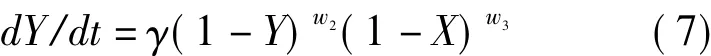

企业创新努力的变化取决于企业的原努力水平Y、原获利水平(1-Y)和消费者不满意度(1-X)3个因素,假定企业创新努力的变化与这3个因素成正比关系,可以得出企业创新努力的演化动力学模型为:

其中,γ、w1、w2及 w3由企业品格(企业家品格)决定,下面将对此进行论述。由式(2)可知,企业的原努力水平越高,原获利水平越高,消费者不满意度越大,企业付出的创新努力增量就越大。由此可以得到企业创新竞争下消费者满意度与企业创新努力协同演化的动力学市场模型:

该模型描述了企业创新竞争下消费者(消费者满意度)与企业(企业创新努力水平)之间的动态协同演化关系。下面我们将对消费者和企业的品格进行划分,详细探讨这一模型的内在关系和具体形式。

(二)消费者与企业的品格及其演化模型

在探讨消费者满意度与企业创新努力的协同演化之前,需要对消费者与企业的品格特征进行分析,划分不同的消费者品格与企业品格,并在此基础上研究相应的演化模型。

1.消费者品格及其相应的演化模型

1965年美国广告代理协会提出关于消费者特征的标准化划分,将消费者个人特征划分为年龄、性别、教育程度、婚姻状况、职业以及肤色等,这些特征一般称为消费者的人口特征[31]。陆娟在研究顾客满意与顾客忠诚关系中的调节因素时,从消费者的人口特征,即性别、年龄、受教育程度和个人收入等方面,考察了消费者个人特征对其满意与忠诚关系的影响[10]。Mittal和Kamakura在研究顾客满意度与顾客重复购买意图及行为的关系时发现,具有不同特征的消费者拥有不同的满意极限值[32]。Francese认为仅从消费者的人口特征不足以研究消费者行为,还需要研究消费者的心理特征即消费者的个性、观念、兴趣、态度、价值观及自信心等[33]。Kotler主张从消费者的地理特征、人口统计因素、社会因素和心理行为4个方面对消费者加以区分[28]。Musalem和 Joshi在研究企业为获取或维持顾客关系进行投资的战略决策问题时,根据消费者对企业顾客关系管理努力的反应,将消费者分为表现积极的消费者,表现中性的消费者以及表现消极的消费者[17]。本文所指的消费者品格,是指消费者的消费观念与消费偏好。消费观念通常是指消费者偏向于节约或是偏向于消费。消费偏好在本文中指是否追求时尚,而不是指偏好于某种特定的商品或服务。消费观念与消费偏好并不完全相同,但是密切相关。追求时尚的消费者总是(或绝大多数是)偏向消费的,反之亦然。

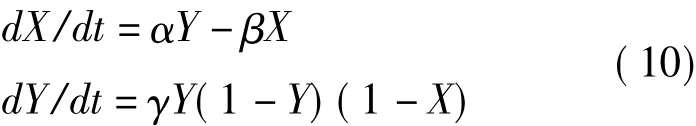

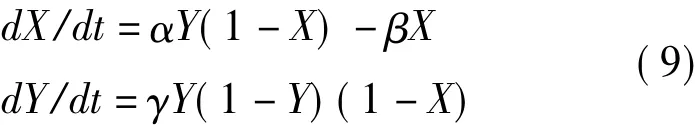

由于模型(1)中的α*与消费者的偏好有关,我们将消费者品格分为保守型和追求时尚型两类。保守型消费者具有自身心理确定的最大满足度,α*是消费者满意度X的减函数并且当X=1时α*=0,可表示为 α*=α(1-X)。因此,保守型消费者的动力学模型可表示为:

追求时尚型消费者不受原有满意度的影响,总是喜欢追求更新更好的产品或服务。α*与原有满意度无关,α*=α。追求时尚型消费者的动力学模型可表示为:

2.企业品格及其相应的演化模型

企业品格(或企业家品格)决定企业的行为。企业家品格主要体现在主动进取、对企业盈亏的态度和对消费者满意度的反应3个方面。主动进取表现为对原有努力量Y增加的偏好;对盈亏的态度表现为对盈利水平(1-Y)的反应;对消费者满意度的反应表现为对消费者不满意度(1-X)的反应。本文所考虑的企业(企业家)是理性的,即在创新发展决策时既考虑持续的正利润又以消费者满意度为依据,因而企业(企业家)的品格可分为:积极进取型和保守型。

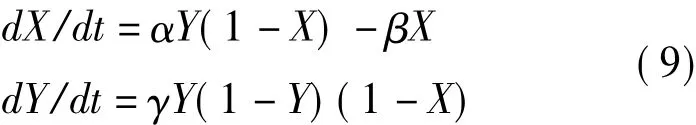

积极进取型的企业在做出创新发展决策时,既考虑持续的正利润和消费者满意度,又以原努力水平为依据,其相应模型为:

令w1=w2=w3=1,可得:

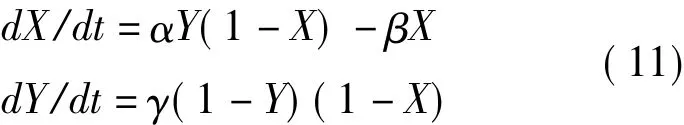

保守型的企业在做出创新发展决策时,仅考虑持续的正利润和消费者满意度,其相应模型为:

式(7)的简单模型为:

以下我们都只研究简单模型,但通过分析可知,并不影响其一般性。

3.基本市场的演化模型

通过对消费者和企业进行品格划分,将具有不同品格的消费者和企业组合可以得到4种基本的市场,即积极进取-保守型市场、积极进取-追求时尚型市场、保守-保守型市场与保守-追求时尚型市场,对应的市场演化模型如下:

模型Ⅰ(积极进取-保守型市场)

在这类市场中,企业为积极进取型企业,既考虑持续的正利润和消费者满意度,又以原努力水平为依据。消费者为保守型消费者,受原有满意度的影响,具有自身心理确定的最大满足度。

模型Ⅱ(积极进取-追求时尚型市场)

在这类市场中,企业为积极进取型企业(其特征同上);消费者为追求时尚型消费者,不受原有满意度的影响,总是喜欢追求更新更好的产品或服务。

模型Ⅲ(保守-保守型市场)

在这类市场中,企业为保守型企业,仅考虑持续的正利润和消费者满意度,不受原努力水平的影响;消费者为保守型消费者(其特征同上)。

模型Ⅳ(保守-追求时尚型市场)

在这类市场中,企业为保守型企业,仅考虑持续的正利润和消费者满意度,不受原努力水平的影响。消费者为追求时尚型消费者,不受原有满意度的影响,总是喜欢追求更新更好的产品或服务。

五、消费者满意度与企业创新努力的协同演化分析

根据微分方程几何(定性)理论[34-38],将对以上四种市场模型中系统等倾线相交情况和等倾线上系统轨线的走向做逐一分析,研究系统的定态及其稳定性,以此来探讨各市场演化模型的演化趋势。

(一)积极进取-保守型市场

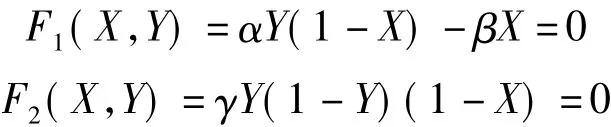

为求模型的定态解,首先研究系统的等倾线:

通过求解可得,系统有两个定态:X=0,Y=0和X0=α/(α+β),Y0=1。

对于定态X=0,Y=0,即消费者满意度为0,企业的创新努力水平为0,其特征方程为:(β+λ)(γ-λ)=0,特征根为:λ1=-β,λ2=γ,因而定态X=0,Y=0为鞍点,即不稳定点。所以,市场在这一定态上是不稳定的。

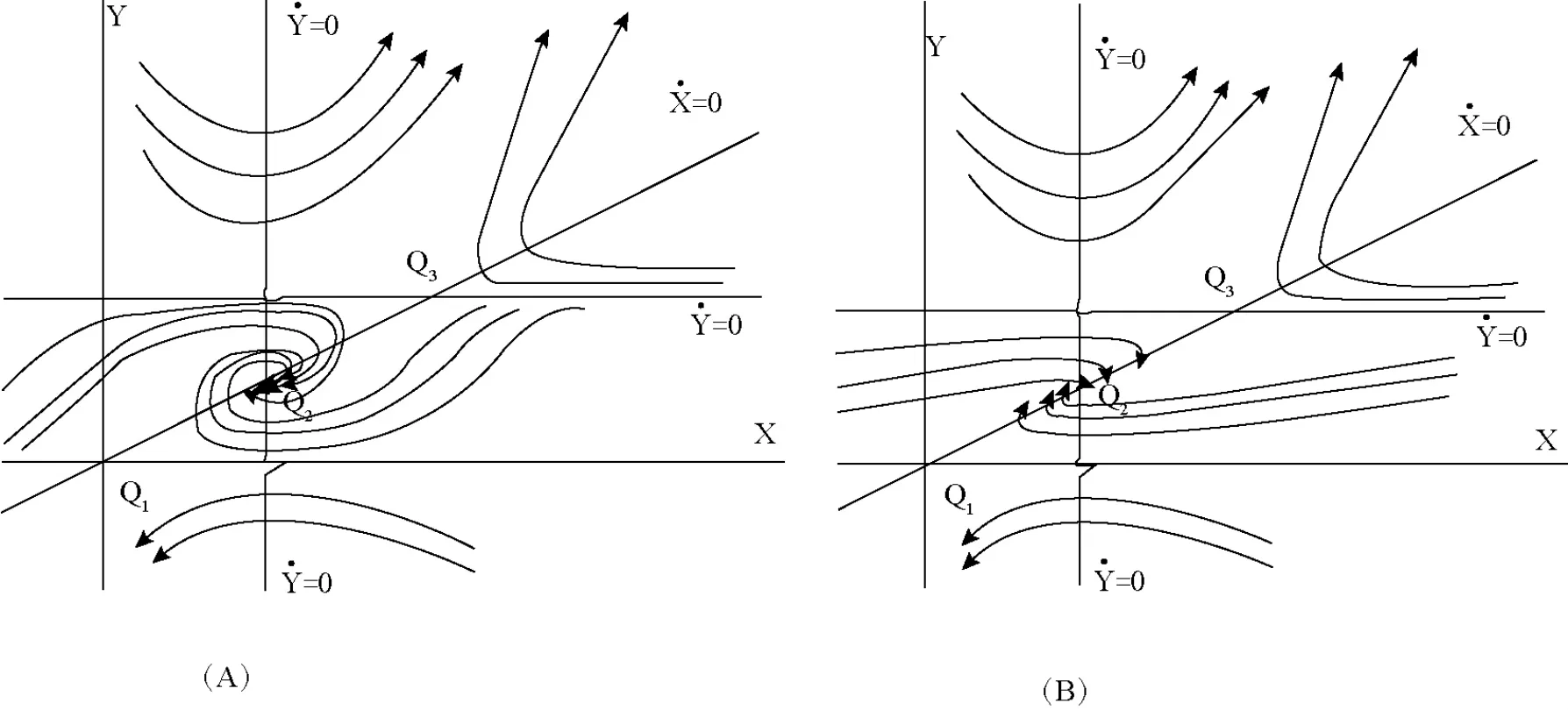

图1 积极进取-保守型市场的演化情况

对于定态 X0=α/(α+β),Y0=1,即顾客满意度为α/(α+β),企业创新努力水平为1,特征方程为:((-β-αY0)-λ)(γ(1-X0)(1-2Y0)-λ)=0,特征根为:λ1=-β-α,λ2=-γβ/(α +β),因而定态X0=α/(α+β),Y0=1为稳定结点,如图1所示。

由图1可以看出,系统的演化最终趋向于稳定结点(X0=α/(α+β),Y0=1)。这表明在积极进取-保守型市场中,存在消费者满意度为α/(α+β),企业创新努力水平为1的稳态,市场的演化使得系统最终趋向于这一稳态。由于X0=α/(α+β)<1,即消费者满意度小于最大满意度,意味着企业的创新努力不能使消费者满意度达到最大。Y0=1意味着企业的创新努力使企业的利润为零。因此,在这一稳定状态中,消费者满意度不能达到最大,企业也不能获得持续的正利润。所以,当消费者为保守型消费者,企业为积极进取型企业时,企业的创新努力既不能使消费者满意度达到最大,也不能获得持续的正利润。根据前面所述的优质市场的定义,这类市场为非优质市场。

(二)保守-保守型市场

同样,为求模型的定态解,首先研究系统的等倾线:

显然,系统只有一个定态:X=α/(α+β),Y=1。即消费者满意度为α/(α+β),企业创新努力水平为1。通过计算可得特征方程为:(-α-β-λ)[-γβ/(α+β)-λ]=0,特征根为:λ1=-α -β,λ2=-γβ/(α +β),因而该定态为稳定结点。

其演化图形与图1相同。消费者满意度与企业创新的协同演化最终趋向于消费者满意度为α/(α+β),企业创新努力水平为1的稳态。由上述分析可知,当消费者为保守型消费者,企业为保守型企业时,企业的创新努力既不能使企业获得持续的正利润,也不能使消费者满意度趋向最大,这类市场也为非优质市场。

通过对积极进取-保守型和保守-保守型两种市场的分析可知,当消费者为保守型消费者时,无论企业品格为何种形态,企业都不能获得持续的正利润,消费者也不能达到最大满意度,这两种市场都为非优质市场。

(三)积极进取-追求时尚型市场

同样,为求模型的定态解,首先研究系统的等倾线:

可得系统有3个定态:X=0,Y=0;X= α/β,Y=1;X=1,Y=β/α。

对于定态Q1:X=0,Y=0,即消费者满意度为0,企业创新努力水平也为0,特征方程为:(-βλ)(γ -λ)=0,特征根为:λ1=-β;λ2=γ,因而定态X=0,Y=0为鞍点,即不稳定点。

对于定态 X= α/β,Y=1 和 X=1,Y= β/α,α和β的大小对两个定态中消费者满意度和企业创新努力都有较大影响,因此需要针对α和β的不同关系分别进行讨论。

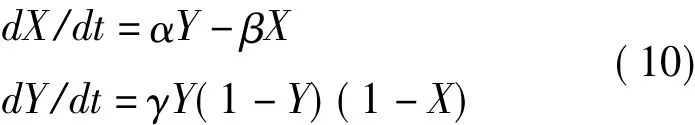

1.当α>β,即消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数时:

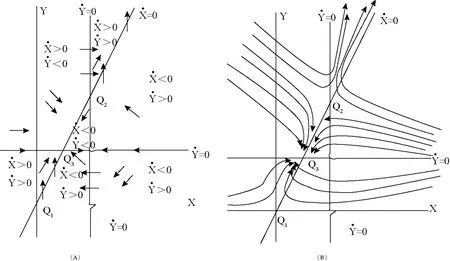

等倾线及dX/dt与dY/dt在不同区域的符号如图2所示。

(1)对于定态 Q3:X= α/β,Y=1,即消费者满意度为α/β,企业创新努力水平为1,特征方程为:(-β-λ)(-γ(1-α/β)-λ)=0,特征根为:λ1=-β;λ2=-γ(β-α)/β。因为 α > β,所以该定态为鞍点,即不稳定点。

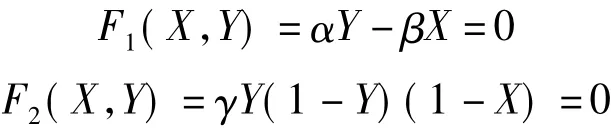

(2)对于定态 Q2:X=1,Y= β/α,即消费者满意度为1,企业的创新努力水平为β/α,T=-β<0,T2-4Δ =β2-4γ(β-(β2/α)),由于 α > β,因而-4γβ(1-(β/α) <0,当 β2-4γ(β-(β2/α)) <0时该定态为稳定焦点,如图3(A)所示,当β2-4γ(β-(β2/α))>0时该定态为稳定结点,如图 3(B)所示。

图2 当α>β时的积极进取-追求时尚型市场的系统演化走势

图3 当α>β时的积极进取-追求时尚型市场的演化情况

由图3可以看出,市场的演化使得系统最终趋向于Q2(X=1,Y=β/α)这一稳定焦点或稳定结点。这表明对于积极进取-追求时尚型的市场,当α>β时,存在消费者满意度为1,企业创新努力水平为β/α的稳态,市场的演化使得系统最终趋向于这一稳态。X=1表示最大满意度,意味着市场的演化使得消费者满意度趋向于最大。因为α>β,所以Y=β/α<1,这意味着企业的创新努力使企业处于正盈利状态。显然,在这一稳定状态中,消费者满意度达到最大的同时,企业也能够获得持续的正利润。

因此,对于积极进取-追求时尚型的市场,当α>β,即消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数时,企业的创新努力不仅能使消费者满意度趋向最大,而且能够获得持续的正利润。这是由于在积极进取-追求时尚型市场中,当α>β时,消费者对企业创新努力的反应强度大于由企业间创新竞争所引起的消费疲劳的强度,使得消费者满意度较大地增长,从而使得企业的创新努力使消费者满意度趋向最大的同时保持正利润。根据优质市场的定义,这类市场为优质市场。由于Q2可能为稳定焦点,稳定焦点的特点是周围布满螺旋形的相轨道,从附近任一初态开始的轨道都是以不动点为极限点的螺旋线,轨线螺旋式地向稳定点收缩[37],如图3(A)所示。所以,在消费者满意与企业创新努力的协同演化过程中可能出现震荡,使得消费者的满意度可能超过1,实现超常满意度,因而对企业来说,这是一种非常好的市场。

2.当α<β,即消费者对企业创新努力的反应系数小于消费疲劳系数时:

等倾线及dX/dt与dY/dt在不同区域的符号如图4(A)所示:

(1)对于定态 Q2:X=1,Y= β/α,即消费者满意度为1,企业创新努力水平为 β/α,T=-β<0,T2-4Δ =β2-4γ(β-(β2/α)),由于 α < β,故 T2-4Δ <0,Δ <0,因而 λ1>0,λ2<0,该定态为鞍点,即不稳定点。

(2)对于定态 Q3:X= α/β,Y=1,即消费者满意度为α/β,企业的创新努力水平为1,特征方程为:(-β-λ)(-γ(1-α/β)-λ)=0,特征根为:λ1=-β;λ2=-γ(β-α)/β。由于 α < β,因而该定态为稳定结点。

系统的演化图形如图4(B)所示。

图4 当α<β时的积极进取-追求时尚型市场的演化情况

由图4(B)可以看出,市场的演化使得系统最终趋向于Q3(X=α/β,Y=1)这一稳定结点。这表明在积极进取-追求时尚型的市场中,当α<β时,存在消费者满意度为α/β,企业创新努力水平为1的稳态,市场的演化使得系统最终趋向于这一稳态。因为α<β,所以X=α/β<1,消费者满意度小于最大满意度,这意味着企业的创新努力不能使消费者满意度达到最大。Y=1意味着企业的创新努力使企业的利润为零。因此,在这一稳定状态中,消费者满意度不能达到最大,企业也不能获得持续的正利润。所以,对于消费者为追求时尚型消费者,企业为积极进取型企业的市场,当α<β,即消费者对企业创新努力的反应系数小于消费疲劳系数时,企业的创新努力既不能使消费者满意度达到最大,也不能获得持续的正利润。因此,这类市场为非优质市场。

3.当α=β,即消费者对企业创新努力的反应系数等于消费疲劳系数时:

图5 当α=β时的积极进取-追求时尚型市场的演化情况

定态为X=1,Y=1,即消费者满意度为1,企业的创新努力水平为1,特征根为:λ1=-β;λ2=0。这种情况为奇异情况,其演化轨线如图5所示(其中(A)为等倾线及dX/dt与dY/dt在相平面不同区域的符号,(B)为系统的演化轨线):

由图5(B)可以看出,系统的演化过程中没有稳定点,一部分演化轨线趋向于(1,1),即消费者满意度为1,企业的创新努力水平为1。这表明在积极进取-追求时尚型的市场中,当α=β时,系统可以演化到消费者满意度为1,企业创新努力水平为1的状态。虽然消费者满意度可以趋向于最大满意度,但Y=1意味着企业的创新努力使企业的利润为零,企业不能获得持续的正利润。因此,对于消费者为追求时尚型消费者,企业为积极进取型企业的市场,当α=β,即消费者对企业创新努力的反应系数等于消费疲劳系数时,企业的创新努力虽然能使消费者满意度达到最大,但不能获得持续的正利润。这是由于在积极进取-追求时尚型市场中,当α=β时,消费者对企业创新努力的反应强度与企业间创新竞争所引起的消费疲劳的强度相当,当企业的创新努力耗尽时,消费者满意度才能够达到最大,而此时企业的利润为0。所以,这类市场同样为非优质市场。

通过对积极进取-追求时尚型市场的演化模型进行分析,可以得知对于消费者为追求时尚型消费者、企业为积极进取型企业的市场,当α>β,即消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数时,企业的创新努力不仅能使企业获得持续的正利润,而且能使消费者满意度趋向最大。因此,对于积极进取-追求时尚型的市场,优质市场是存在的,然而它的存在是有条件的,即消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数。

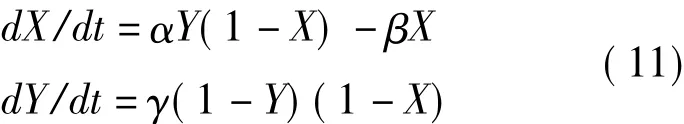

(四)保守-追求时尚型市场

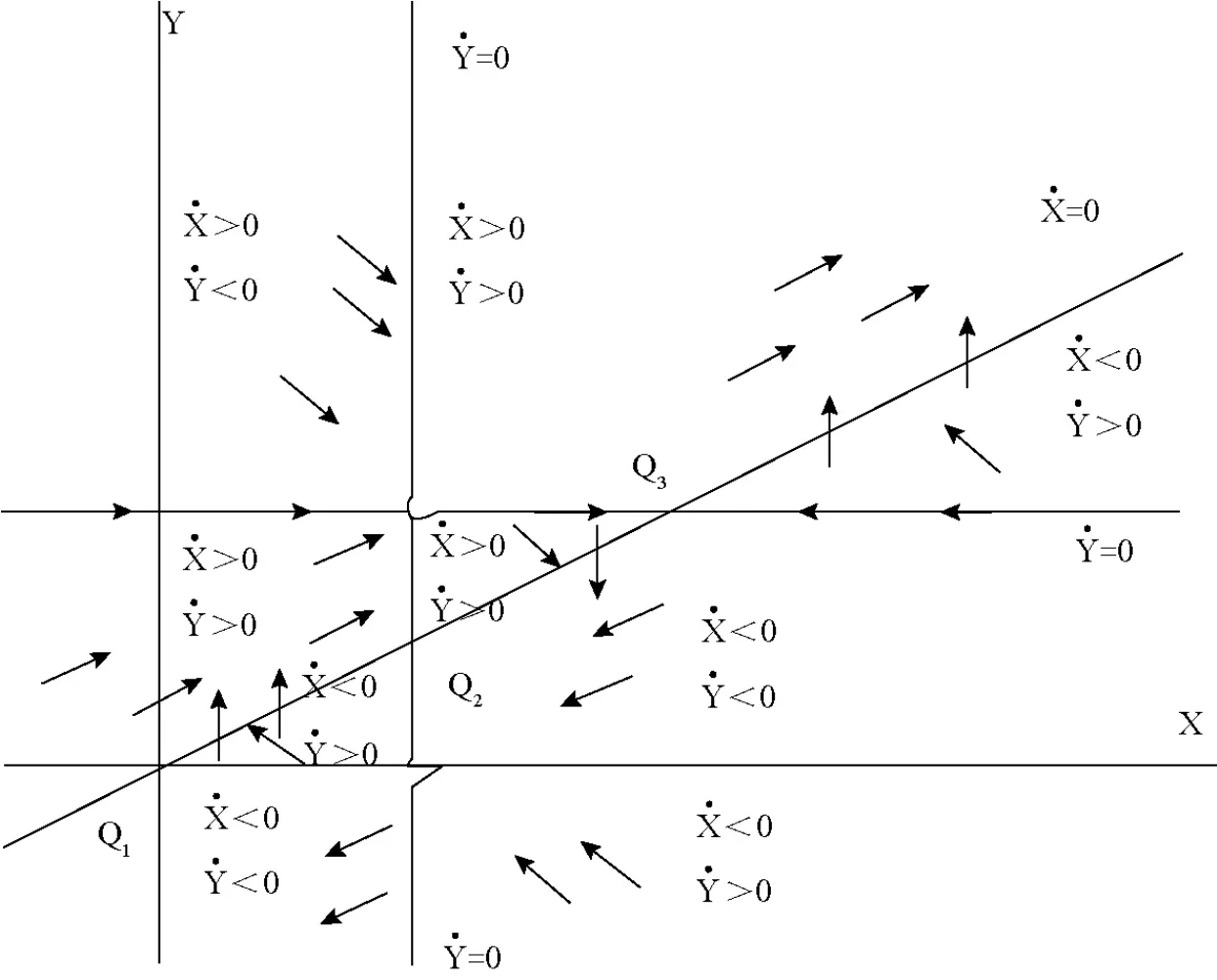

同样,为求模型的定态解,首先研究系统的等倾线:

可得系统有两个定态X=1,Y=β/α和X=α/β,Y=1。

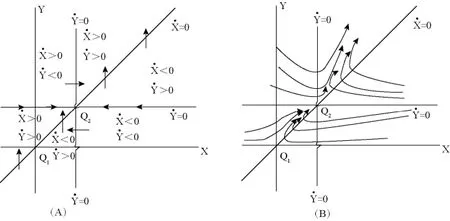

1.当α>β,即消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数时:

等倾线及dX/dt与dY/dt在不同区域的符号与图2相同。

(1)对于定态 X=α/β,Y=1,即消费者满意度为α/β,企业创新努力水平为1,特征方程为:(-β-λ)(-γ(β-α)/β-λ)=0,特征根为:λ1=-β,λ2=-γ(β-α)/β。由于 α > β,所以定态 X=α/β,Y=1为鞍点,即不稳定点。

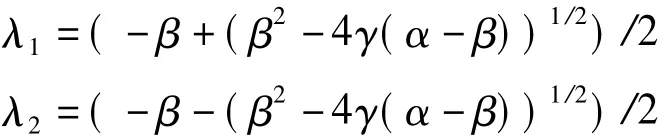

(2)对于定态 X=1,Y=β/α,即消费者满意度为1,企业创新努力水平为β/α,特征方程为:λ2+βλ +γ(α -β)=0,特征根为:λ1=(-β+(β2-4γ(α - β))1/2)/2,λ2=(- β-(β2-4γ(α -β))1/2)/2。

当 β2-4γ(α-β) <0 时,定态 X=1,Y=β/α为稳定焦点,其演化图形与图3(A)相同;当β2-4γ(α -β) >0时,定态 X=1,Y=β/α 为稳定结点,其演化图形与图3(B)相同。因此,消费者满意度与企业创新努力的协同演化使得系统最终趋向于(X=1,Y=β/α)这一稳定焦点或稳定结点。X=1表示消费者最大满意度,这意味着市场的演化使得消费者满意度趋向于最大。因为α>β,所以Y=β/α<1,这意味着企业的创新努力使企业处于正盈利状态。显然,在这一稳定状态中,消费者达到最大满意度的同时,企业也能够获得持续的正利润。

因此,在消费者为追求时尚型消费者、企业为保守型企业的市场中,当α>β,即消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数时,企业的创新努力不仅能使企业获得持续的正利润,而且能使消费者满意度趋向最大。所以,这类市场为优质市场。同样,由于(X=1,Y=β/α)可能为稳定焦点,系统在演化的过程中可能出现震荡,消费者的满意度可能超过1,实现超常满意度。因而对企业来说,这也是一种非常好的市场。

2.当α<β,即消费者对企业创新努力的反应系数小于消费疲劳系数时:

(1)对于定态 X=1,Y=β/α,即消费者满意度为1,企业创新努力水平为β/α。

特征方程为:λ2+βλ +γ(α-β)=0

特征根为:

由于 -4γ(α -β) >0,所以定态 X=1,Y=β/α为鞍点,即不稳定点。

(2)对于定态 X=α/β,Y=1,即消费者满意度为α/β,企业创新努力水平为1。

特征方程为:(-β-λ)(-γ(β-α)/β-λ)=0

特征根为:λ1=-β,λ2=-γ(β-α)/β

由于α<β,所以定态 X=α/β,Y=1为稳定结点。

其演化图形与图4(B)相同。市场的演化使得系统最终趋向于(α/β,1)这一稳定结点。由于α<β,α/β<1,企业的创新努力不能使消费者满意度达到最大。Y=1意味着企业的创新努力使企业的利润为零。因此,在这一稳定状态中,消费者满意度不能达到最大,企业也不能获得持续的正利润。

因此,对于消费者为追求时尚型消费者、企业为保守型企业的市场,当α<β,即消费者对企业创新努力的反应系数小于消费疲劳系数时,企业的创新努力既不能使企业获得持续的正利润,也不能使消费者满意度趋向最大,所以,这类市场也为非优质市场。

3.当α=β,即消费者对企业创新努力的反应系数等于消费疲劳系数时:

定态为X=1,Y=1,即消费者满意度为1,企业的创新努力水平为1,特征根为:λ1=-β;λ2=0。这种情况为奇异情况,其演化轨线与图5(B)相同。一部分演化轨线趋向于(1,1),即消费者满意度为1,企业创新努力水平为1。系统可以演化到消费者满意度为1,企业创新努力水平为1的状态。虽然消费者满意度可以趋向于最大满意度,但Y=1意味着企业的创新努力使企业的利润为零,企业不能获得持续的正利润。

因此,对于消费者为追求时尚型消费者、企业为保守型企业的市场,当α=β,即消费者对企业创新努力的反应系数等于消费疲劳系数时,企业的创新努力可能使消费者满意度趋向最大,但不能使企业获得持续的正利润。所以,这类市场也为非优质市场。

通过对保守-追求时尚型市场的演化模型进行分析,可以得知对于消费者为追求时尚型消费者、企业为保守型企业的市场,当α>β,即消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数时,企业的创新努力不仅能使企业获得持续的正利润,而且能使消费者满意度趋向最大,即优质市场同样是存在的。

通过对积极进取-追求时尚型和保守-追求时尚型两种市场的分析可知,当消费者为追求时尚型消费者时,无论企业品格为何种形态,优质市场都是存在的,但是它的存在是有条件的,即消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数。

(五)启示

通过对以上四种市场演化模型的分析可以得知,不论企业品格为何种类型,当且仅当消费者为追求时尚型,且消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数时,才能达到优质市场,即系统演化保证企业在获得正盈利水平的情况下使消费者满意度趋向最大。当消费者为保守型消费者,或消费者为追求时尚型消费者,但消费者对企业创新努力的反应系数小于或等于消费疲劳系数时,这些市场均为非优质市场。因而,企业营销对市场的选择应该选择消费者为追求对尚型,并且创新竞争激烈程度相对低的市场,以获得较高的持续正利润。

因此,市场营销竞争中消费者满意度与企业创新努力之间的协同演化,决定于消费者品格而不取决于企业品格,这是与熊彼特理论完全不同的结论,因而对消费者品格的研究是当今企业营销对策的关键[39]。尤其是在当今知识社会,大量新消费品和新服务不断涌现,企业之间的竞争加剧,对优质消费者的争夺也更为激烈,使得消费疲劳这一精灵突现,并在市场演化中起着重大作用。市场创新中的消费者选择,已不再是消费者被动的选择,而是作为提出要求的选择者,对企业创新发展提出要求。企业创新竞争越激烈,消费疲劳越快,促使企业竞争越激烈,形成相互推进的协同演化过程,并推动技术进步与市场的发展。在现代市场经济的发展中,消费者已不再是熊彼特所认为的仅仅是被生产者教导去需要新的东西,而是在市场中起着重要作用的选择力量。

值得一提的是,有研究表明如果企业过度依赖消费者(满意度),可能会阻碍企业创新,形成“Christensen悖论”[22-23]。这一情形与文中消费者为保守型的市场演化模型相似。当消费者为保守型时,若企业过分依赖消费者,则会对企业的创新努力产生负催化作用,致使企业既不能使消费者满意度达到最大,也不能获得持续的正利润。这一结论与“Christensen悖论”相一致。

六、结论

本研究重新定义了优质市场,认为企业能够通过创新努力使消费者满意度趋于最大的同时持续获得正利润的市场为优质市场。通过将消费疲劳转化为企业间创新竞争的强度,根据消费者与企业的品格特征对消费者与企业进行划分,将不同品格的消费者和企业组成4种不同的市场演化模型,并利用微分方程几何理论对这四种市场协同演化模型中消费者满意度与企业创新努力的协同演化过程进行研究,分析了优质市场的存在性及其存在的条件。研究结果表明:不论企业品格为何种类型,当且仅当消费者为追求时尚型,且消费者对企业创新努力的反应系数大于消费疲劳系数时,才能达到优质市场。这一研究对于企业营销竞争的市场选择、预测分析和行动对策具有重要的指导意义。在竞争激烈的经济市场中,企业要获得持续正利润和达到最大满意度,就应从消费者满意度和企业创新努力的协同演化入手寻求优质市场。关于优质市场的实证分析和应用前景以及对非优质市场的分析还有待进一步研究。

[1]Kotler P.Philip Kotler's FAQs on Marketing [M].London:Andrew Nurnberg Associates International Ltd.,2004.

[2]克里斯丁·格朗鲁斯.通过顾客关系服务化来强化顾客价值过程——顾客关系时代的营 销新命题[J].南开管理评论,2004,7(6):4-8.

[3]陈艺妮,何绪军.服务业中顾客转换行为整合模型的实证研究[J].科学决策,2010(12):61-68.

[4]Anderson E W,Fornell C,Lehmann D R.Customer Satisfaction,Market Share,and Profitability[J].Journal of Marketing,1993,56(3):53-56.

[5]Anderson E W,Fornell C,Rust R T.Customer Satisfaction, Productivity, and Profitability: Differences Between Goods and Services[J].Marketing Science,1997,16(2):129-145.

[6]Anderson E W,Fornell C,Mazvancheryl S K.Customer Satisfaction and Shareholder Value[J].Journal of Marketing,2004,68(4):172-185.

[7]Fornell C.A National Customer Satisfaction Barometer:The Swedish Experience[J].Journal of Marketing,1992,56(1):1-21.

[8]高充彦,贾建民.顾客满意度不确定性对服务质量评价的影响[J]. 管理科学学报,2007,10(2):39-47.

[9]张新安,田 澎.顾客满意与顾客忠诚之间关系的实证研究[J]. 管理科学学报,2007,10(4):62-72.

[10]陆 娟.顾客满意与顾客忠诚关系中的调节因素研究——来自北京服务业的实证分析[J].管理世界,2007(12):96-105.

[11]邹德强,赵 平.期望不一致对满意影响的函数形式:展望理论的预测[J].南开管理评论,2008,11(6):79-85.

[12]韩小芸,温碧燕,伍小奕.顾客消费情感对顾客满意感的影响[J]. 南开管理评论,2004,7(4):39-43.

[13]望海军,汪 涛.顾客参与、感知控制与顾客满意度关系研究[J]. 管理科学,2007,20(3):48-54.

[14]Bolton R N.A Dynamic Model of the Duration of the Customer's Relationship with a Continuous Service Provider:The Role of Satisfaction [J].Marketing Science,1998,17(1):45-65.

[15]Rust R T,Chung T S.Marketing Models of Service and Relationships[J].Marketing Science,2006,25(6):560-580.

[16]Netzer O,Lattin J M,Srinivasan V.A Hidden Markov Model of Customer Relationship Dynamics[J].Marketing Science,2008,27(2):185-204.

[17]Musalem Andrés,Joshi Y V.How Much Should You Invest in Each Customer Relationship?A Competitive Strategic Approach[J].Marketing Science,2008,28(3):555-565.

[18]Harrington Jr J E,Chang M H.Co-evolution of Firms and Consumers and the Implications for Market Dominance[J].Journal of Economic Dynamics& Control,2005,(29):245-276.

[19]许晓明,宋 琳.基于在位企业视角的破坏性创新战略研究综述及应用模型构建[J].外国经济与管理,2008,30(12):1-9.

[20]刘石兰.消费者创新的结构及内在机理研究[J].外国经济与管理,2009,31(3):38-45.

[21]张 宁.顾客满意阈值及市场营销策略属性的离散估计[J]. 管理科学学报,2002,5(3):62-66.38-45

[22]陈 锟,于建原.营销能力对企业创新影响的正负效应——兼及对“Christensen悖论”的实证与解释[J].管理科学学报,2009,12(2):126-141.

[23]Christensen M C,Bower L J.Customer Power,Strategic Investment,and the Failure of Leading Firms[J].Strategic Management Journal,1996,17(3):197-218.

[24]Weerawardena J.The Role of Marketing Capability in Innovation-based Competitive Strategy[J].Journal of Strategic Marketing,2003,11(1):15-35.

[25]大卫·休谟.人性论[M].关文运,译.北京:商务印书馆,1997:7-8.

[26]约瑟夫·熊彼特.经济发展理论[M].何 畏,易家详,等,译.北京:商务印书馆,1999:72-104.

[27]梁嘉骅,范建平,李常洪,等.企业生态与企业发展[M].北京:科学出版社,2005:159-166.

[28]菲利普·科特勒.营销管理[M].上海:上海人民出版社,2003,10:63.

[29]Oliver R L.A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions [J].Journal of Marketing Research,1980,17(4):460-469.

[30]Westbrook R A,Reilly D M.Value-percept Disparity:an Alternative to the Disconfirmation of Expectations Theory of Consumer Satisfaction [J].Advances in Consumer Research,1983(10):256-261.

[31]Weilbacher,William M.Standard Classification of Consumer Characteristics[J].Journal of Marketing,1967,31(1):27-31.

[32]Mittal V,Kamakura W A.Satisfaction,Repurchase Intention and Repurchase Behavior:Investigating the Moderating Effects of Customer Characteristics[J].Journal of Marketing Research,2001,38(1):131-142.

[33]Francese P.How to Manage Consumer Information,the Insider's Guide to Demographic Know-how [M].U.S.A.:American Demographics Press,1990:9-14.

[34]Solomon Lefschetz.Differential Equations:Geometric Theory[M].New York:Interscience publishers,1957.

[35]G.尼科利斯,I.普里戈京.非平衡系统的自组织[M].北京:科学出版社,1986.

[36]Coddington E A,Levinson N.Theory of Ordinary Differential Equations[M].New York:McGraw-Hill,1955.

[37]许国志.系统科学[M].上海:上海科技教育出版社,2006:54-56.

[38]梁嘉骅,刘 洁,范建平.基于互催化的企业内部稳定性的演化分析[J].中国软科学,2009(6):147-156,162.

[39]邵景波,胡名叶.契约型关系下企业顾客资产测量与提升:来自保险业的应用研究[J].科学决策,2012(9):1-16.

Marketing Strategy Based on Co-evolution

LIU Jie

(Business College,Beijing Union University,Beijing100025,China)

There is a process of interactive co-evolution between customer satisfaction and firm's innovation efforts.The marketing strategy of enterprises in the co-evolution process is to find the quality market,where the firm can make the customer satisfaction tend to be the maximum and gain positive profit continually through innovation efforts.Co-evolution dynamic models of customer satisfaction and firm's innovation efforts are constructed in this paper,which can be classified into four types based on the characters of customers and firms.It has been proved that the quality market is existent from the analysis of these four different co-evolutionary models by use of differential geometry theoretical approach.Furthermore,the quality market would occur only when the customers are the type of pursuing fashion,and the response coefficient of customers to firms'innovation efforts is greater than the consuming fatigue coefficient.The conclusion provides theoretical foundation for market selection,forecasting analysis and countermeasures of firms.

marketing strategy;co-evolution;quality market

F270

A

1002-9753(2012)11-0147-14

2012-02-11

2012-08-15

刘 洁(1983-),女,河南省林州市人,北京联合大学商务学院讲师,博士,研究方向:组织生态管理理论与方法。

(本文责编:海 洋)